波的基本概念简谐波波动方程与波速波的能量

- 格式:ppt

- 大小:721.50 KB

- 文档页数:15

简谐振动与波动的基本原理简谐振动和波动是物理学中非常重要的概念。

它们在自然界和工程中起着极为重要的作用。

本文将介绍简谐振动和波动的基本原理。

一、简谐振动的基本原理简谐振动是指在恢复力作用下,物体沿着特定轴向或平面上周期性地振动的运动形式。

简谐振动的基本原理包括以下几个方面:1. 恢复力与位移的关系当物体偏离平衡位置时,恢复力的大小与偏离平衡位置的距离成正比。

即恢复力 F 和位移 x 满足 F = -kx,其中 k 是恢复力常数。

这表明恢复力与位移呈线性关系。

2. 运动方程和周期由牛顿第二定律和恢复力与位移的关系可以推导出简谐振动的运动方程。

对于简谐振动,其运动方程为 m(d²x/dt²) + kx = 0,其中 m 是物体质量。

简谐振动的周期 T 与振动系统的质量和恢复力常数有关,可以表示为T = 2π√(m/k)。

3. 能量与振幅的关系简谐振动的能量可以分为动能和势能两部分。

动能随着振动速度的平方而变化,势能随着振动位移的平方而变化。

当物体通过平衡位置时,动能达到最大值,势能为零;当物体达到极端位置时,动能为零,势能达到最大值。

振动的总能量保持不变,并与振幅的平方成正比。

二、波动的基本原理波动是指能量以波的形式传播的过程。

波动的基本原理包括以下几个方面:1. 波动方程波动的传播满足波动方程。

对于一维波动,波动方程可以表示为∂²u/∂t² = v²(∂²u/∂x²),其中 u 表示波函数,t 表示时间,x 表示位置,v表示波速。

波动方程描述了波动在时间和空间上的变化规律。

2. 波的特性波动有许多特性,包括波长、频率、振幅和波速等。

波长λ 表示波的周期性重复结构的长度,频率 f 表示单位时间内波的周期性重复次数,振幅 A 表示波的最大偏离程度,波速 v 表示波动传播的速度。

这些特性之间有一定的关系,如c = λf,其中 c 表示波速。

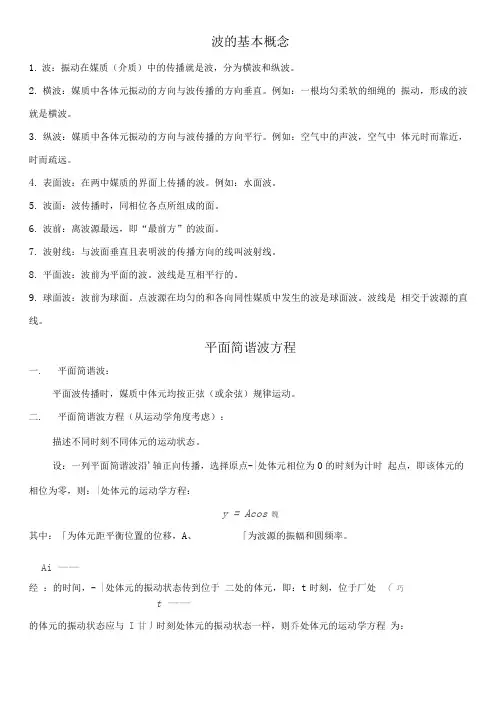

波的基本概念1.波:振动在媒质(介质)中的传播就是波,分为横波和纵波。

2.横波:媒质中各体元振动的方向与波传播的方向垂直。

例如:一根均匀柔软的细绳的振动,形成的波就是横波。

3.纵波:媒质中各体元振动的方向与波传播的方向平行。

例如:空气中的声波,空气中体元时而靠近,时而疏远。

4.表面波:在两中媒质的界面上传播的波。

例如:水面波。

5.波面:波传播时,同相位各点所组成的面。

6.波前:离波源最远,即“最前方”的波面。

7.波射线:与波面垂直且表明波的传播方向的线叫波射线。

8.平面波:波前为平面的波。

波线是互相平行的。

9.球面波:波前为球面。

点波源在均匀的和各向同性媒质中发生的波是球面波。

波线是相交于波源的直线。

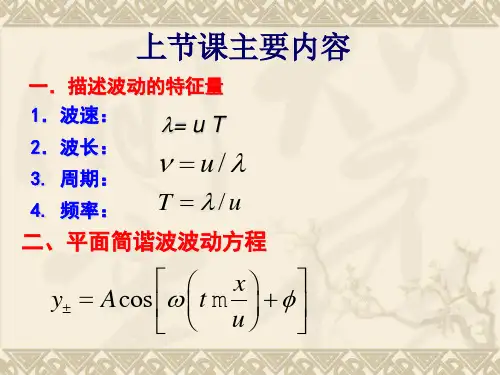

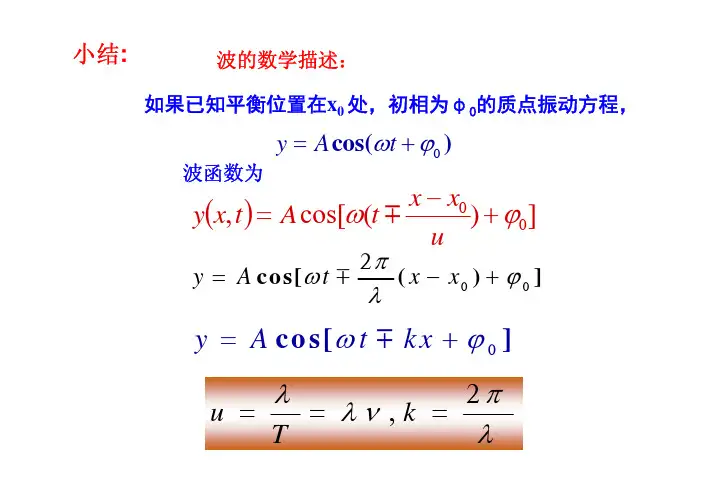

平面简谐波方程一. 平面简谐波:平面波传播时,媒质中体元均按正弦(或余弦)规律运动。

二. 平面简谐波方程(从运动学角度考虑):描述不同时刻不同体元的运动状态。

设:一列平面简谐波沿'轴正向传播,选择原点-|处体元相位为0的时刻为计时起点,即该体元的相位为零,则:|处体元的运动学方程:y = Acos魏其中:「为体元距平衡位置的位移,A、「为波源的振幅和圆频率。

Ai ——经:的时间,- |处体元的振动状态传到位于二处的体元,即:t时刻,位于厂处(巧t ——的体元的振动状态应与I甘丿时刻处体元的振动状态一样,则乔处体元的运动学方程为:其中:V 为振动状态传播的速度,叫波速,也叫相速。

⑴式就是平面简谐波方程。

从⑴式时刻的波形。

T=—r由⑴可知:二处体元振动的周期、频率和圆频率:注意:•不一定是振动系统的固有频率而取决于波源频率,所以⑴中的形式不意味 着各体元作简谐振动。

由⑵知:t 一定时,y 是二的周期函数,也存在空间位置上的周期,波长即:波长是波在一个周期内传播的距离,或:沿波传播方向相邻同相位两点间的距离。

另外,由空间位置的周期性可知:A — vT =—定义: ',称为波数:看出:二处质元的振动比原点处的质元落后 X耳£誌X —F 丿。

波的知识点总结波是物理学中的重要概念,在自然界和工程技术中都有着广泛的应用。

波的研究涉及到机械波、电磁波和声波等多个方面,对于我们理解自然界的运行规律和应用于现代科技中都有着重要的意义。

以下是对波的知识点的总结:一、波的基本概念1.波的定义波是一种能量传递的方式,当物体受到外力作用时,其周围的介质会发生振动,从而使得能量在介质中传播的现象。

波并不是物质本身在传播,而是介质的振动导致能量在空间中传递的过程。

2.波的分类根据波的传播介质和波动方向的不同,波可以分为机械波和电磁波两种类型。

机械波是在有质量的媒质中传播的波,如水波、声波等;而电磁波是在真空中传播的波,包括光波、无线电波等。

3.波的特性波有许多特性,如波长、振幅、频率、速度等。

其中,波长是波的最小传播单位的长度,通常用λ来表示;振幅是波在传播过程中振动幅度的大小;频率是单位时间内波动的次数;速度是波传播的速度。

4.波的数学描述波的传播可以通过波动方程来描述,常见的波动方程包括机械波的一维波动方程和电磁波的麦克斯韦方程。

波动方程可以用来描述波的传播速度、波的频率和振幅等性质。

二、机械波1.机械波的传播机械波是在有质量的媒质中传播的波,包括横波和纵波两种类型。

横波是波动方向垂直于波传播方向的波,如水波;而纵波是波动方向与波传播方向一致的波,如声波。

2.机械波的性质机械波有许多独特的性质,如反射、折射、干涉和衍射等。

这些性质使得机械波在自然界和生活中有着广泛的应用,如声音的传播、地震波的监测等。

3.机械波的应用机械波在生活中有着广泛的应用,如声波用于音响系统、水波用于海洋资源开发等。

此外,机械波还在科学研究和工程技术中有着重要的应用,如地震波的研究、超声波成像技术等。

三、电磁波1.电磁波的性质电磁波是在真空中传播的波,其传播速度等于光速。

电磁波有许多特性,如波长、频率和振幅等。

根据波长的不同,电磁波可以分为射线波、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和γ射线等不同类型。

波的性质与波动方程波是一种在介质中以能量传递的方式传播的物理现象。

它在自然界和科学研究中都占据着重要的地位。

本文将介绍波的基本性质,并探讨波动方程的重要性和应用。

一、波的基本性质波的传播可以分为机械波和电磁波两种类型。

机械波是指需要介质参与传播的波动,例如声波和水波;而电磁波则是在真空中传播的,包括光波和无线电波等。

不同类型的波具有一些共同的性质,包括波长、频率、振幅和波速等。

波长是波动中的一个重要概念,它表示波的周期性重复出现的最短距离。

通常用λ表示,单位为米。

频率是指在单位时间内波动周期的次数,通常用ν表示,单位为赫兹。

波长和频率之间存在一个简单的关系:频率等于波速除以波长,即ν = v/λ。

振幅则代表波动的最大偏离程度,它决定了波的强度和能量传递的大小。

二、波动方程的意义与应用波动方程是描述波动现象的重要方程,它能够准确描述波的传播过程和本质。

波动方程一般可表示为∇²f = (1/v²)∂²f/∂t²,其中f表示波函数,∇²表示拉普拉斯算子,v表示波速,t表示时间。

波动方程可以用于解决各种波动现象的问题,包括声波的传播、光波的干涉和衍射等。

波动方程有广泛的应用。

在声学领域,通过波动方程可以描述音波在空气中的传播,进而研究声音的传递和音响系统的设计。

在光学领域,波动方程可以用于解释光的干涉和衍射现象,从而延伸到光学成像和光学器件的研究和应用。

此外,波动方程还能够应用于其他领域,例如地震学、天文学和无线通信等。

在地震学中,通过研究地震波的传播,可以预测地震的发生和影响;在天文学中,波动方程有助于理解星体间的引力传播和宇宙中的宏观结构;在无线通信中,波动方程可以用于分析和设计天线和信道传输系统,以提高通信质量和速度。

总结波的性质与波动方程是理解波动现象的重要基础。

通过对波长、频率、振幅和波速等基本概念的了解,可以深入探索不同类型波的特性。

而波动方程的推导和应用,为我们解决各种波动问题提供了数学上的工具和思路。

波知识点总结一、波的基本概念1.1 波的定义波是指物质或能量在空间中传播的波动现象。

它是一种能量的传递方式,可以通过媒质的震动或振动来传播能量。

1.2 波的形成波的形成是由于物质或能量在空间中的震动或振动所产生的。

当物质或能量受到外力的作用时,会产生震动或振动,从而形成波动。

1.3 波的特点波具有传播能量的能力,能够在空间中传播。

波还具有波长、频率、振幅和速度等特征。

1.4 波的分类按照波在媒质中传播的形式,波可以分为机械波和电磁波两类。

机械波是需要介质来传播的波,如声波、水波等;电磁波是无需介质来传播的波,如光波、无线电波等。

1.5 波的表征波可以用波函数来表征,波函数可以描述波的传播和性质。

波函数通常按时间和空间坐标来描述波的变化。

二、波的分类2.1 机械波机械波是需要介质来传播的波,它是由介质的震动或振动所产生的波动。

机械波的传播需要介质的支持,如水波、声波等。

2.1.1 横波横波是一种波动形式,它的传播方向与介质振动的方向垂直。

典型的横波包括水波、电磁波等。

2.1.2 纵波纵波是一种波动形式,它的传播方向与介质振动的方向平行。

典型的纵波包括声波等。

2.2 电磁波电磁波是无需介质来传播的波,它是由电场和磁场相互作用而产生的波动。

电磁波可以在真空中传播,如光波、无线电波等。

2.2.1 光波光波是一种特殊的电磁波,它是可见光的波动形式。

光波具有波长、频率和速度等特征,可以在空间中传播。

2.2.2 无线电波无线电波是一种电磁波,它是在无线电通信中广泛应用的一种波动形式。

无线电波可以在大气中传播,用于无线通信、雷达、卫星通信等。

2.3 表面波表面波是一种特殊的波动形式,它是沿着介质表面传播的波动。

表面波具有特殊的传播特性,如表面波在介质表面上的传播速度较低、能量主要集中在介质表面等特点。

2.3.1 高频电磁波高频电磁波是一种比较常见的电磁波,它具有较高的频率和能量。

高频电磁波在通信、雷达、卫星通信等领域有着广泛的应用。

波的基本概念和波动的传播方式一、波的基本概念1.波的定义:波是振动在介质中传播的现象。

2.波的类型:根据介质的性质,波可分为机械波和电磁波。

3.波的要素:波的基本要素包括波长、频率、振幅、周期和速度。

–波长(λ):波的一个完整振动周期所对应的介质长度。

–频率(f):单位时间内波的完整振动周期数,单位为赫兹(Hz)。

–振幅(A):波的最大位移,反映了波的能量大小。

–周期(T):波的一个完整振动所需的时间,与频率互为倒数。

–速度(v):波在介质中传播的速度,与波长和频率有关。

4.波的表示:波可以用数学函数(如正弦、余弦函数)来表示,称为波动方程。

二、波动的传播方式1.机械波的传播:–纵波:振动方向与波传播方向在同一直线上,如声波。

–横波:振动方向与波传播方向垂直,如光波。

2.电磁波的传播:–电磁波是由电场和磁场交替变化而产生的,可在真空中传播。

–电磁波的传播速度为光速,与介质无关。

3.波动的传播条件:–介质的存在:机械波需要介质传播,而电磁波可以在真空中传播。

–波源:波动的产生需要波源,即振动的起始点。

4.波动的干涉和衍射:–干涉:两个或多个波相遇时,波的振动方向相加或相消的现象。

–衍射:波遇到障碍物或通过狭缝时,波的传播方向发生弯曲的现象。

5.波动的传播规律:–惠更斯原理:波动过程中,每个波前上的点都可以作为新的波源,形成新的波前。

–反射和折射:波从一种介质传播到另一种介质时,会发生反射和折射现象。

以上是关于波的基本概念和波动传播方式的知识点介绍,希望对您有所帮助。

习题及方法:1.习题:一个波长为 10 cm 的横波在介质中传播,波速为 500 m/s,求该波的频率和周期。

方法:根据波速公式v = λf 和周期公式 T = 1/f,可以得到频率f = v/λ = 500m/s / 0.1 m = 5000 Hz,周期 T = 1/f = 1 / 5000 Hz = 2 × 10^-4 s。

波的基本概念1.波:振动在媒质(介质)中的传播就是波,分为横波和纵波。

2.横波:媒质中各体元振动的方向与波传播的方向垂直。

例如:一根均匀柔软的细绳的振动,形成的波就是横波。

3.纵波:媒质中各体元振动的方向与波传播的方向平行。

例如:空气中的声波,空气中体元时而靠近,时而疏远。

4.表面波:在两中媒质的界面上传播的波。

例如:水面波。

5.波面:波传播时,同相位各点所组成的面。

6.波前:离波源最远,即“最前方”的波面。

7.波射线:与波面垂直且表明波的传播方向的线叫波射线。

8.平面波:波前为平面的波。

波线是互相平行的。

9.球面波:波前为球面。

点波源在均匀的和各向同性媒质中发生的波是球面波。

波线是相交于波源的直线。

平面简谐波方程一. 平面简谐波:平面波传播时,媒质中体元均按正弦(或余弦)规律运动。

二. 平面简谐波方程(从运动学角度考虑):描述不同时刻不同体元的运动状态。

设:一列平面简谐波沿轴正向传播,选择原点处体元相位为0的时刻为计时起点,即该体元的相位为零,则处体元的运动学方程:其中:为体元距平衡位置的位移,A、为波源的振幅和圆频率。

经的时间,处体元的振动状态传到位于处的体元,即:t时刻,位于处的体元的振动状态应与时刻处体元的振动状态一样,则处体元的运动学方程为:⑴其中:v为振动状态传播的速度,叫波速,也叫相速。

⑴式就是平面简谐波方程。

从⑴式看出:处质元的振动比原点处的质元落后。

若:波动沿轴负方向传播,则波动方程为:⑵⑵式可以看出:处质元的振动超前于原点处的质元。

三. 平面简谐波方程的物理意义1.当一定时,表示x处质元的振动方程,初位相是2.当t一定时,表示t时刻各个质元偏离平衡位置的位移,即t 时刻的波形。

由⑴可知:处体元振动的周期、频率和圆频率:注意:不一定是振动系统的固有频率而取决于波源频率,所以⑴中的形式不意味着各体元作简谐振动。

由⑵知:t一定时,y是的周期函数,也存在空间位置上的周期,波长:⑶即:波长是波在一个周期内传播的距离,或:沿波传播方向相邻同相位两点间的距离。