乌尔里希贝克2014

- 格式:ppt

- 大小:2.00 MB

- 文档页数:42

风险社会与中国与德国社会学家乌尔里希贝克的对话一、本文概述本文旨在通过深度对话的形式,探讨德国社会学家乌尔里希·贝克所提出的风险社会理论在中国社会背景下的应用与解读。

风险社会理论自诞生以来,在全球范围内引起了广泛的关注和讨论,尤其在全球化和科技快速发展的今天,风险社会的观念对于理解现代社会变迁具有重要意义。

通过与乌尔里希·贝克的对话,我们将深入理解风险社会的核心概念,分析中国社会在风险面前的挑战与机遇,以及探讨如何在风险社会中寻求可持续发展之路。

文章将首先简要介绍乌尔里希·贝克及其风险社会理论的基本框架,随后将重点展开对话内容,通过双方的深入交流,展示风险社会理论在中国社会背景下的独特视角和洞见。

我们将关注中国社会在经济、环境、科技、文化等多个领域面临的风险挑战,探讨风险社会理论如何为我们提供新的思考框架和应对策略。

文章将总结对话的主要观点,强调风险社会理论对于指导中国社会发展的重要性,并展望未来的研究方向和应用前景。

通过与乌尔里希·贝克的对话,我们希望能够为读者呈现一个全面而深入的风险社会图景,为中国社会的可持续发展提供有益的启示和思考。

二、风险社会的理论框架乌尔里希·贝克,作为德国著名的社会学家,他所提出的“风险社会”理论框架,为我们理解现代社会的复杂性提供了一种全新的视角。

贝克认为,风险社会并不是一个全新的历史阶段,而是现代社会在应对一系列新型风险时所展现出的一种特殊状态。

这些风险,包括生态风险、技术风险、经济风险以及社会风险等,具有全球性、不确定性和难以预测性等特点。

在风险社会中,风险的制造和分配不再是工业社会中的那种单一模式,而是呈现出一种多元、复杂和跨界的特征。

贝克强调,现代社会中的风险不再主要来源于自然界的威胁,而是更多地来自于人类自身的决策和行动,如科技发展、市场扩张、环境破坏等。

这些人为制造的风险,往往超越了地域和国家的界限,成为全球性的挑战。

近年来国内外风险社会研究综述李翠(赣南师范学院马克思主义学院,江西赣州341000)【摘要】自1986年德国学者乌尔里希·贝克的《风险社会》问世以来,“风险社会”成为理论界关切的热门话题。

近几年国内外学者们对当代风险社会实质问题有不同的理解,他们分别从不同视域对风险社会兴起的背景、风险社会的内涵和风险社会规避的路径等问题提出了一些具有生长性意义的见解,取得了长足的进展,但研究中存在的一些问题也需要引起充分重视。

通过对国内外学者研究情况进行述评,阐述现存风险社会理论的不足之处。

在马克思主义视域下研究风险社会,可以深化风险社会理论的研究,为今后风险社会的研究指出更有哲学意蕴的理论道路。

【关键词】风险;风险社会;风险社会理论【中图分类号】C913.9【文献标识码】A 【文章编号】1009-3036(2014)02-0184-03【基金项目】江西省研究生创新专项资金项目(项目编号:YC2012-S119);赣南师范学院研究生创新专项资金项目(项目编号:YCX11A007)。

【作者简介】李翠(1989-),女,河南驻马店人,赣南师范学院马克思主义学院硕士研究生,研究方向为风险社会。

一、风险社会的研究背景人类社会从20世纪50年代开始对风险事件进行了讨论,大致经历了四个阶段。

第一阶段为20世纪50年代,主要是专家和管理员对如何规避和控制核能在使用过程中蕴藏的风险问题展开了争论。

第二阶段是在20世纪60年代,公众也开始参与到核风险的讨论中来,并对全球环境问题以及社会承受能力进行探讨。

第三阶段是20世纪70年代,这一时期风险问题研究由专家们关于科技问题的争论转变到许多批判者和新技术的反对派们对新旧世界观和价值观冲突的争论。

同时,公众开始对全球环境问题产生焦虑。

第四阶段是20世纪80年代至今,人们展开了全方位的风险讨论,讨论参与主体涉及各个领域的社会成员。

国外学界对风险社会的研究起源于1986年德国社会学家乌尔里希·贝克(Ulrich Beck )的著作《风险社会》、《世界风险社会》及《自反性现代化》,他在《风险社会》这部著作中第一次提出“风险社会”的概念,并描述当代社会的特征。

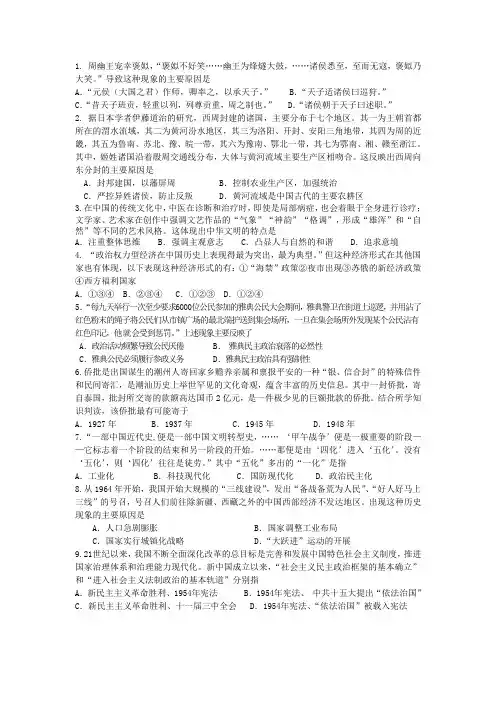

上高二中2014届高三年级第七次月考文综试卷2.23一、选择题:本题共35小题,每小题4分,共140分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

24.检索文渊阁《四库全书》,“专制”一词出现1800多次、“颛制”(颛,通“专”)75次,用于君主的“专制”仅有几条,其余全部用于臣民;“独断”一词则出现多于“专制”,绝大部分用在君主身上。

这说明()A.古代中国君主专制制度的说法是错误的B.古代中国相权制约了君权C.“专制”一词古今应用语境有异D.“独断”一词古今含义完全相同【答案】C【解析】考点:古代专制一词的含义。

从材料进行分析可知,今天我们说的君主专制,在古代认为是君主独断,古代的专制一词多用在了臣民上,说明古今相同的词,但是用法不同,故选C。

25.汉代著名史学家司马迁在《史记·李斯列传》中有一段关于秦朝的评论说:“秦无尺土之封,不立子弟为王,功臣为诸侯者,使后无战攻之患。

”下列对题目材料信息的本质理解,最准是()A.肯定了秦朝统一的历史意义B.肯定了秦朝地方行政体制建设的功效C.敏锐地指出了分封制的弊端D.指出分封制与郡县制最主要的不同点【答案】B【解析】考点:专制主义中央集权制度。

“秦无尺土之封,不立子弟为王,功臣为诸侯者,使后无战攻之患。

”题目说的是秦朝未实行分封,因此避免了后世可能出现的统治集团内部纷争,肯定了秦朝的制度创新,故此题应选B项26、1948年10月,丘吉尔在保守党年会上提出三环外交,第一环是英联邦,包括英国及其自治领、殖民地。

第二环是英语世界,包括英、美、加拿大等讲英语的国家。

第三环是联合起来的欧洲。

三环相扣,以英国为核心。

丘吉尔三环外交的主要目的是()A.遏制共产主义势力在欧洲扩张B.借助外力恢复英国的国际地位C.阻止西欧联合步伐D.英美合作共同对抗苏联【答案】B【解析】考点:三环外交。

从材料“三环相扣,以英国为核心”说明英国三环外交的核心是英国的国家利益,为了实现英国的崛起,故选B。

乌尔里希贝克风险社会名言

以下是乌尔里希·贝克在《风险社会》中的一些名言:

- “阶级社会的推动力可以用一句话来概括:我饿!风险社会的集体性格则可以用另一句话来概括:我怕!”

- “我们生活在文明的火山上,风险威胁的潜在阶段已经接近尾声了,不可见的危险正在变得可见。

”

这些名言反映了乌尔里希·贝克对于风险社会的思考和警示,他认为在风险社会中,人们面临的风险来自于内部的决策,而不是外部的自然因素。

这些名言也提醒人们要重视风险,积极应对风险,以降低风险对社会和个人带来的影响。

中国人民大学2014年硕士生入学考试试题2014年中国人民大学社会理论真题(完整版)一. 名词解释(12选8)1. 过滤仪式2. 符号价值3. 总和生育率4. 缺场交往5. 外婚制6. 社区脱域7. 老年抚养比8. 剩余物29. 公众家庭10. 脱离理论11. 惯习12. 人口倍增时间二. 简答题(8选4)1. 什么是标准化技术?为什么要进行标准化?请举例说明如何进行年龄标准化。

2. 曼瑟尔奥尔森说:“有理性的、寻求自我利益的个人不会采取行动以实现他们共同的或集团的利益。

”你怎样理解他的观点?3. 简述传统社会和现代社会中年龄歧视的不同特点。

4. 梁漱溟怎样论述中国文化路向和西方文化路向的区别?5. 如何评价米德—弗里曼之争?6. 利奥塔是怎样论述宏大叙述合法性危机的?7. 编制生命表的主要原理和作用是什么?8. 简述卡斯特关于集体认同三种构件形式的基本观点。

三.论述(6选2)1. 为什么互联网的快速发展引起了社会空间分化?其表现形式和产生的影响如何?2. 阐述社会发展过程中家庭养老方式变化及其影响因素。

3. 怎样理解鲍德里亚关于消费社会的运行逻辑是差异逻辑的论述?4. 请对关系论社会资本理论和集体论社会资本理论之间的区别与联系进行比较分析。

5. 结合中外学者的研究成果,谈谈你对中国汉人社会的认识。

6. 你认为应该“严格控制特大城市人口规模”吗?请结合世界经验及中国的城镇化道路,谈谈你的认识。

2014年中国人民大学社会研究方法真题(完整版)一、名词解释1、信度与效度2、标准差与标准误3、抽样误差4、同序对与异序对5、文化圈6、口述史7、实验民族志8、命题与假设9、“简化论”错误10、“Kish选择法”二、简答题1. 请简述众数、中位数和均值的区别与适用性。

2. 试述什么是问题研究与过程研究。

3. 什么是社会科学研究中的“科学环”,请给出说明与阐释。

4. 什么是分层抽样和配额抽样,请说明它们之间的异同。

乌尔里希贝克电梯效应乌尔里希贝克是一位德国社会学家,他提出了一个重要的概念,即电梯效应。

这个概念揭示了社会交往中的一个有趣现象,即人们在电梯中的短暂相处会产生一种特殊的社会互动。

在这篇文章中,我们将深入探讨乌尔里希贝克电梯效应的概念、原理以及在现实生活中的应用。

乌尔里希贝克电梯效应是指在电梯中的短暂相处中,人们往往会采用一种特殊的社交行为,即尽量避免与他人产生眼神接触和言语交流。

这种行为是由于电梯的特殊环境所导致的,电梯是一个狭小的空间,人们会感到相对封闭和局促。

在这种环境下,人们更倾向于保持个人空间,避免与陌生人产生过多的互动。

乌尔里希贝克电梯效应的原理可以从社会心理学的角度来解释。

人们在电梯中会感到一种社交压力,他们希望保持自己的隐私和个人空间,不希望与他人产生过多的互动。

这是因为电梯中的陌生人数量通常较多,人们会担心与陌生人进行交流可能会引发尴尬和不愉快的局面。

此外,电梯的狭小空间也让人们感到相对局促,他们更倾向于保持距离,避免与他人产生过多的接触。

乌尔里希贝克电梯效应在现实生活中有着广泛的应用。

首先,电梯效应可以用来解释人们在公共交通工具中的社交行为。

无论是地铁、公交车还是火车,人们通常会遵循电梯效应的规则,尽量避免与陌生人进行交流,保持一定的个人空间。

这种行为可以提高旅行的舒适度,减少尴尬和冲突的可能。

此外,电梯效应也可以用来解释人们在职场中的社交行为。

在办公楼的电梯中,人们通常会保持沉默,避免与同事产生过多的接触。

这是因为电梯是一个相对私密的空间,人们希望在这个短暂的时刻内保持自己的个人空间和隐私。

这种行为可以减少在职场中的尴尬和冲突,保持一种相对和谐的工作氛围。

此外,电梯效应还可以应用于社交场合的行为准则。

在派对、社交活动或会议中,人们通常会遵循电梯效应的原则,尽量避免与陌生人产生过多的互动。

这种行为可以减少尴尬和不适感,同时也可以保持个人空间和隐私。

总结来说,乌尔里希贝克电梯效应是社会交往中的一个有趣现象。

当前值得关注的社会心态问题及其治理作者:马福云来源:《人民论坛·学术前沿》2023年第22期【摘要】在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,我国经济社会建设取得历史性成就。

这激发了民众自豪感和自信心,人民群众对未来经济社会发展预期乐观,社会情绪更加积极,社会心态也愈发理性、自信和从容,呈现整体向好趋势。

与此同时,受各种经济社会因素影响,当前我国需要关注的负面社会心态包括与新冠疫情相关的消极心理、经济压力引发的焦虑情绪、社会不确定性导致的迷茫心态,以及传统与现代交织中的诚信危机等。

对此,要加强民生保障、建构社会心态治理体系、推进社会规范体系建设、强化网络社会心态治理,并以社会主义核心价值观引导积极社会心态的培育。

【关键词】社会心态社会心态治理焦虑诚信危机【中图分类号】C912.6 【文献标识码】A【DOI】10.16619/ki.rmltxsqy.2023.22.004中国特色社会主义进入新时代以来,我国经济社会发生深刻变化,推动着利益格局重构、经济关系调整与社会结构演进,使得社会心态随之发生变动。

社会心态作用于人们生产生活,又反过来影响经济社会变革的环境氛围,本文拟对这一过程进行深入分析,以把握社会变革中社会心态的变动,有效应对并及时消除不良社会心态,助推积极社会心态的形成。

我国社会心态的发展历程社会心态的形成、发展,是社会现实全要素的综合反映。

伴随改革开放、经济转轨、社会转型,我国民众的社会心态产生较大变化,并且愈发呈现更为复杂的演化趋势。

社会心态及其特征。

社会心态是超越个体的社会存在,反映整个社会或绝大多数社会群体总体性心理倾向和情绪态度,构成公众心理情绪的基调。

社会心态一经产生,会传导给更多的社会成员,直接或间接影响人们的心理动机、情绪倾向,对公众社会行为、人际交流交往等构成潜在的心理或情绪影响,进而再次产生影响社会心态的变动。

社会心态是人们基于日常生产生活感知而产生的普遍社会心理状态。

贝克的自反性现代性与吉登斯的反思性现代性刘梦阳【摘要】反思性现代性与自反性现代性是对现代社会转型具有较强解释力的两个概念,但是在翻译和使用二者时存在着误解和混用的状况.这两个概念是吉登斯和贝克两位社会学家分别从反思性和自反性对现代性进行的考察,二者虽联系紧密,却有不同层次上的内涵.具体来说,二者在是否具有反思意涵、背后的理论范式和对未来社会的认知态度方面的观点是相异的,而对现代性后果的看法是一致的.现代性的自反性和反思性是一个互补的过程,正是在自反性与反思性的碰撞中,现代社会步履蹒珊地前进.【期刊名称】《宜宾学院学报》【年(卷),期】2014(014)007【总页数】5页(P24-28)【关键词】自反性现代性;反思性现代性;吉登斯;贝克【作者】刘梦阳【作者单位】云南师范大学哲学与政法学院,云南昆明650092【正文语种】中文【中图分类】B506;C91-06现代性的自反性和反思性是一对充满争议和歧义的概念:贝克提出自反性现代性,吉登斯提出反思性现代性。

由于自反性和反思性是同一个英文单词,加之翻译时不同译者有不同的翻译,缺乏对吉登斯和贝克这两个概念的分辨,导致了两个概念的含糊和混用。

然而,英文单词虽相同但其深层次的涵义却是相异的,因此如果将其混用,其各自丰富的理论意涵就会被消减。

一现代性自反性与反思性的误解与混用(一)翻译中存在的问题“reflexive”在翻译上就存在不少歧义。

张钰和张襄誉在《吉登斯“反思性现代性”理论述评》一文中的注释2提到“对于reflexive 一词的翻译,目前国内学术界尚不统一,在《社会的构成》《现代性与自我认同》《现代性的后果》等书中译成“反思性”, 而在《自反性现代化》中译成“自反性”,而把reflection 译成“反思”。

虽然贝克、吉登斯、拉什等社会学家著作中使用的是同一个词“reflexive”及其名词形式“reflexivity”,但他们各自所表达的理论意涵是不同的,对于概念的翻译应该根据社会学家的本意进行有区别的翻译,而不应均采取统一的译法,因为无论是统一翻译成自反性还是反思性都会造成丰富意涵的丢失。

1. 周幽王宠幸褒姒,“褒姒不好笑……幽王为烽燧大鼓,……诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。

”导致这种现象的主要原因是A B.“天子适诸侯曰巡狩。

”C.“昔天子班贡,轻重以列,列尊贡重,周之制也。

” D2. 据日本学者伊藤道治的研究,西周封建的诸国,主要分布于七个地区。

其一为王朝首都所在的渭水流域,其二为黄河汾水地区,其三为洛阳、开封、安阳三角地带,其四为周的近畿,其五为鲁南、苏北、豫、皖一带,其六为豫南、鄂北一带,其七为鄂南、湘、赣至浙江。

其中,姬姓诸国沿着殷周交通线分布,大体与黄河流域主要生产区相吻合。

这反映出西周向东分封的主要原因是A.封邦建国,以藩屏周 B.控制农业生产区,加强统治C.严控异姓诸侯,防止反叛 D.黄河流域是中国古代的主要农耕区3.在中国的传统文化中,中医在诊断和治疗时,即使是局部病症,也会着眼于全身进行诊疗;文学家、艺术家在创作中强调文艺作品的“气象”“神韵”“格调”,形成“雄浑”和“自然”等不同的艺术风格。

这体现出中华文明的特点是A.注重整体思维 B.强调主观意志 C.凸显人与自然的和谐 D.追求意境4. “政治权力型经济在中国历史上表现得最为突出,最为典型。

”但这种经济形式在其他国家也有体现,以下表现这种经济形式的有:①“海禁”政策②夜市出现③苏俄的新经济政策④西方福利国家A.①③④ B.②③④ C.①②③ D5.“每九天举行一次至少要求6000位公民参加的雅典公民大会期间,雅典警卫在街道上巡逻,并用沾了红色粉末的绳子将公民们从市镇广场的最北端护送到集会场所,一旦在集会场所外发现某个公民沾有红色印记,他就会受到惩罚。

”上述现象主要反映了A.政治活动频繁导致公民厌倦B.雅典民主政治衰落的必然性C.雅典公民必须履行参政义务D.雅典民主政治具有强制性6.侨批是出国谋生的潮州人寄回家乡赡养亲属和禀报平安的一种“银、信合封”的特殊信件和民间寄汇,是潮汕历史上举世罕见的文化奇观,蕴含丰富的历史信息。

开启自反性治理理论的大门——评《自反性现代化:现代社会秩序中的政治、传统与美学》作者:唐娟来源:《大学教育科学》 2016年第4期唐娟随着现代化程度的加深和全球化进程的加快,中国正在进入一个风险叠加、交织多元、复杂多变的“风险社会”,亟需对公民进行风险教育,提升公民的风险感知和风险应对能力。

理性借鉴发达国家风险治理的先进理论,成为中国风险教育的应有之义。

乌尔里希·贝克、安东尼·吉登斯、斯科特·拉什合著的《自反性现代化:现代社会秩序中的政治、传统与美学》(以下简称“《自反性现代化》”,商务印书馆2014年12月出版)一书开启了自反性治理理论的大门,从此适应管理、转型管理等大量理论成果涌现,占据了西方风险治理理论研究的前沿,并展现出巨大的应用价值。

首先,《自反性现代化》一书为现代社会的风险源进行了创造性的解释。

现代社会的风险具有全新的特征,如显著的复杂性、结构的不确定性、高度的灾难性、利益相关者的多样性等,因此这些风险极难避免,被人们视为现代社会的“痼疾”。

利奥塔、福柯等后现代主义者认为,“痼疾”产生的原因是人类已经由现代化步入后现代化阶段,现代化时期以理性为基础构建的政治、经济、社会制度都应被颠覆;以哈贝马斯为代表的现代主义者则认为其产生的原因不是现代化的终结,恰恰相反,是现代化的不足,解决问题的出路不是彻底地否定理性化,而是应该重构新的理性方案,并据此提出了“交往理性”。

他们的论战旷日持久,尽管带来了许多震撼性的的思想,但都缺乏建设性的、可操作的建议。

《自反性现代化》一书正是在这一背景下横空出世。

它创造性地提出自反性概念,一针见血地指出现代社会的风险以人为风险为主,现代社会的风险源正是现代化自身,从此把人们对风险的认识提升到新的高度。

其次,《自反性现代化》一书提出亚政治等解决方案成为自反性治理的开端。

与后现代主义者把注意力聚焦在解构不同,自反性现代化学者非常关注建构。

阶段滚动检测(四)第九至十六单元(90分钟100分)一、选择题(本大题共25小题,每小题2分,共50分)1.(滚动交汇考查)马克思指出:东方小农“不能自己代表自己,一定要别人来代表他们。

他们的代表一定要同时是他们的主宰,是高高站在他们上面的权威”。

上述情况从一个角度说明( )A.小农经济是中央集权制度的经济基础B.封闭的自然环境和农耕经济必然产生专制C.东方小农在思想上普遍信奉皇权主义D.儒家学说是中国封建专制主义的理论基础2.据《汉书·食货志》记载,冬天农闲时,农妇常聚集在一起夜织,那么农妇夜织的主要目的是( )A.缴纳田租B.以绢代役C.供应市场D.增加收入3.(滚动单独考查)下列各史料片断,可用来研究明太祖“海禁”政策的背景的是( )A.“逾年,新倭人至,屡寇浙东三郡”B.“且闻华民惯见夷商获利之厚,莫不歆羡垂涎”C.“英吉利在西洋诸国中较为强悍”D.“海外如西洋等国千百年后,中国恐受其累”4.“即使哥伦布没有发现美洲大陆,达·伽马没有绕好望角航行,在以后的几十年中其他人也会这么做。

总之,西方社会已经达到起飞点,即将起飞;而它一旦起飞,必将扫清海路,不可阻挡地向全球扩张。

”对材料解读正确的是( )A.哥伦布、达·伽马发现新航路的历史不可信B.欧洲向全球扩张的目的是为了“扫清海路”C.新航路开辟与殖民扩张是历史发展的必然结果D.新航路的开辟对西方经济起飞的作用微乎其微5.(滚动交汇考查)历史学家汤因比认为:“世界与西方的冲突至今已经持续了四五百年。

在这场冲突中……不是西方遭到世界的打击,而是世界遭到西方的打击——狠狠的打击。

”材料中“世界与西方的冲突”主要指的是( )A.西欧对亚非拉地区的殖民侵略和扩张B.资本主义与社会主义的冲突C.欧洲封建帝国对世界的武装侵略D.西方文化和东方文化的冲突6.西方史学界在20世纪70-80年代掀起了打破“西欧中心论”的世界历史编纂潮流,使世界历史的编纂学在总体上进入了全球文明史。

收稿日期:2014-03-03作者简介:常雅楠(1982-),女,天津人,硕士研究生,从事社会哲学与当代社会发展研究。

乌尔里希·贝克风险社会理论研究综述常雅楠(天津商业大学马克思主义学院,天津300134)一、国内对贝克风险社会理论研究国内对于贝克风险社会理论的研究早在2003年就已经开始,在2007年达到高峰,国内大多数学者对乌尔里希·贝克风险社会理论研究主要集中于两个视角,第一种视角是从马克思主义哲学视角对贝克的风险社会理论进行了批判,第二种视角是对贝克风险社会理论的内容进行了综合整理。

(一)贝克风险社会理论的哲学视角从哲学视角来反驳贝克风险社会理论的国内代表性学者包括庄友刚教授,刘岩博士和陈忠教授,这些学者分别从马克思历史唯物主义视角对贝克风险理论的理论局限性进行了批判。

庄友刚教授首先梳理了风险社会理论的内容,并在此基础上从马克思历史唯物主义视野出发解析了风险社会理论,经过分析阐明了造成风险社会的原因,分别包括风险社会的存在论基础是实践的二重性,历史成为世界历史构成风险社会的历史前提,在风险的形成和应对中,市场、科学等因素都是现实风险的不可忽视的成因,促成全球风险社会的直接因素是利益的分裂和对立,并且利益的分裂与对立的最高表现就是深度全球化的资本关系。

庄友刚教授在其专著中针对乌尔里希·贝克的风险社会理论做出了详细的分析,借助历史唯物主义这一解析方法对该理论进行了历史审视,指出该理论的理论困境与不足,贝克的风险理论正是缺乏从历史唯物主义出发导致了其理论缺乏实践存在论层次上的基本的理论说明和理论保证。

而且,贝克正是由于避开了风险与资本之间关系的分析而流于改良主义(庄友刚,2008)。

陈忠教授和黄承愈教授共同合作发表了论文,在论文中以认识论为基本视角,对贝克的风险社会理论进行了反思,他们认为贝克的风险社会理论是一种独特的从知识并非从实在出发的知识风险观,也正在于此这种知识风险观造成了贝克风险社会理论的理论困境。