鱼类适应水中生活特征共22页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.41 MB

- 文档页数:22

鱼类适应水中生活特征1、体多呈纺锤形,常有保护性鳞片。

2、生活在水中,以鳃呼吸。

单循环。

3、以鳍运动,成对偶鳍。

鱼类比圆口类进步特征:1、出现了上下颌。

2、有了成对附肢,胸鳍和腹鳍。

3、脊柱代替了脊索。

4、脑和感觉器官发达。

脑分为5部分。

1对鼻孔。

内耳3个半规管。

5、头骨较完整。

鱼类的皮肤由外层的表皮和内层的真皮组成。

表皮:起源于外胚层,一般可分为生发层和腺层(含单细胞腺)两部分。

鱼类表皮的特点:1.薄而柔软,角质化程度极低,甚至一点也没有。

2.具大量单细胞腺。

真皮:起源于中胚层。

多数鱼类可细分为三层,即外膜层、疏松层和致密层。

大多数鱼类在真皮的疏松层和致密层下面,为一层疏松的皮下层,含有色素细胞和脂肪细胞。

严格地讲,此层并不属于真皮的范围。

腺体:鱼类的皮肤腺体由上皮细胞衍生而成,包括单细胞腺及毒腺。

粘液的生物学意义1.可以减少水和鱼体表面的摩擦阻力,增加鱼的游泳速率;2. 可以减少细菌或寄生虫类对鱼体的侵袭。

3. 使鱼体润滑,不易被捕捉,或被捕后易于挣脱滑逃。

4. 能协助调节皮肤表面的渗透作用;5. 有些鱼的粘液还具有类似明矾的净水作用,如美洲肺鱼和豆齿鳗的粘液可使悬浮于水中的泥沙污物迅速沉淀鱼类的毒腺也是表皮细胞的衍生物,有单细胞毒腺和多细胞毒腺两种。

鱼类的毒腺有下列三种类型:(1)因咬伤而使其他动物中毒。

如海鳝。

(2)具有毒性的皮肤粘液腺。

如七鳃鳗。

(3)具毒刺的鱼类。

我国约有100多种,如虎鲨、鳐、蓝子鱼、毒鲉等。

鱼体的色泽可因环境、年龄、性别、健康状况和感情冲动而变化,有时竟变化于瞬息之间。

雌雄鱼体色不同的现象,称为性别色。

鱼类色泽的变化,系由于色素细胞内色素颗粒的扩散与集中所致。

这种运动系由节后神经纤维所控制。

鱼类的体色在一定程度上具有保护自己、攻击对方或迷惑对方、逃避敌害的作用。

这对鱼类的生存有着特殊意义。

一些鱼类还具有警戒色,使其他敌害不敢侵犯。

有些鱼类不仅体色与环境一致,而且体态也象周围的环境,这种现象称为拟态。

适应水生生活的鱼类生物学特征和进化地位•具上下颌及成对的附肢(偶鳍);•骨骼为软骨或硬骨;•脊柱替代脊索功能;•身体流线型;波浪式运动和尾部摆动获得动力•身体分为头、躯干和尾,体被骨质鳞片或楯鳞,体表具侧线;•呼吸器官为鳃;单循环;•具调节体内渗透压机制。

鱼类是最低等的有颌类、变温脊椎动物,适应水生生活而发展出许多特有的结构。

它是由原始有头类发展出一支具有上下颌的脊椎动物。

由于骨组织的不同分硬骨鱼纲和软骨鱼纲。

(一)软骨鱼纲1.外形•身体为流线型,适应游泳;•身体分头、躯干、尾,最后一对鳃裂是头与躯干的分界,泄殖孔是躯干和尾的分界;•口腹面,横裂,口前面有对鼻孔;•头背面两侧有一对眼,具上下眼睑和舜膜;•有些种类俩眼后各有一个喷水孔与咽相通;•有5个鳃裂均开口于体外。

•躯干部具有奇鳍和偶鳍,偶鳍水平位;•尾鳍为歪尾型,尾椎骨歪向较大的上叶;•偶鳍和尾鳍对推进、控制身体位置、游泳方向有重要意义;•俩腹鳍之间有泄殖孔,雄性具有鳍脚。

2.体表的结构1)皮肤:表皮和真皮均为多层细胞,皮肤与肌肉紧密相连,皮下组织极少,使整个身体为结实的实体。

表皮内有单细胞腺体,分泌粘液使身体粘滑。

这些特点可减少游泳时的阻力,粘液有免疫和提抗寄生物的作用。

(2)鳞片软骨鱼为盾鳞,体表的刺突和真皮内的基部构成,由外胚层的釉质和中胚层的齿质共同形成,与牙齿同源,内有髓腔、血管和神经。

鳞片具保护作用,在游泳运动中起辅助作用,楯鳞的棘突和栉鳞后缘的栉状突可减少游泳时体表的湍(tuan)流。

3.支持和运动系统脊柱、头骨、带骨、附肢骨及肌肉,构成了支持和运动系统。

(1)骨骼系统:•全部为软骨,有些部位因钙盐的沉积而变坚硬;•头颅为完整的软骨囊,保护脑和嗅、视、听觉器官;•7对软骨弓构成咽颅围绕并保护消化管的前端,也支持鳃的活动,➢第一对为颌弓,上下颌的骨骼;➢第二对为舌弓,其中一块舌颌骨将咽连接在脑颅上;➢其余5对为鳃弓•脊柱由双凹型的脊椎骨组成,脊索呈念珠状残留在椎体间。

简述鱼类适应水生生活的特点【摘要】鱼类作为水生动物,具有多种适应水生生活的特点。

它们拥有高度适应水生环境的呼吸器官,如鳃和气囊,能够有效吸氧。

其体形结构也与水中生活密切相关,如流线型的外形和鱼鳍的设计,使其更具游动能力。

鱼类的皮肤覆有鳞片,可减少水的阻力,并起到保护作用。

它们通过鳍和尾部的摆动实现水生生活的运动方式,并具有对水温和水质的适应性。

鱼类适应水生生活的特点在于呼吸器官适应性强、体形结构合理、皮肤与鳞片保护作用明显、运动方式灵活多样、对水温和水质适应性强。

水生环境对鱼类生存至关重要,人类应当保护水生环境,以保护鱼类及整个生态系统的稳定。

【关键词】鱼类、水生生活、适应性、呼吸器官、体形结构、皮肤、鳞片、运动方式、水温、水质、环境、生存、保护、人类。

1. 引言1.1 鱼类的生活环境鱼类是一类生活在水中的脊椎动物,它们的生活环境主要是水域,包括海洋、淡水和半咸水的水体。

水是鱼类生存和繁衍的基本环境,鱼类的生理和行为都与水环境密切相关。

水中的密度比空气大,浮力比重力大,这使得鱼类在水中可以轻松地保持平衡姿势,不用耗费过多的能量来维持身体的平稳。

水的温度和氧气含量也对鱼类的生存至关重要,水温的变化会直接影响鱼类的新陈代谢和行为,氧气的供给则是鱼类进行呼吸和身体运动的基础。

鱼类根据不同的种群和栖息环境,逐渐形成了各自独特的生活习性和适应水生生活的特点。

在漫长的进化过程中,鱼类逐渐适应了水生环境的种种挑战,形成了许多独特的生理结构和生活习性,使它们在水中生存繁衍。

鱼类的生活环境对其生存繁衍起着至关重要的作用。

1.2 水生动物的特点水生动物的特点包括对水的依赖性、呼吸器官的适应性、体形结构的特点、皮肤与鳞片的特殊构造、运动方式的特殊性、以及对水温和水质的适应性等。

与陆生动物相比,水生动物具有更强的水分和气体交换能力,因为水在分子结构上比空气密集,能更有效地运载氧分子和氧气。

水生动物通常具有流线型的体形结构,有利于减少水的阻力,提高游动效率。

鱼类的生活和特征鱼类是一类生活在水中的脊椎动物,它们具有独特的生活方式和特征。

本文将介绍鱼类的一些主要特征和其在水中生活的适应性。

一、鱼类的外部特征鱼类具有特殊的身体结构,它们的身体呈流线型,有助于减少水的阻力。

通常鱼类的身体都覆盖着鳞片,鳞片的作用是保护鱼的内脏器官免受外界伤害。

鱼类朝向水流方向,吸水经过鳃器,鳃器能够从水中吸取氧气,并将二氧化碳排出体外。

鱼类的嘴巴部分则存在着丰富的牙齿,用于捕食和咀嚼食物。

二、鱼类的内部特征鱼类的鳍是一项重要的特征,它们通过鳍来平衡身体、调整姿势以及游动。

常见的鳍包括背鳍、臀鳍、胸鳍和尾鳍。

鱼类的内脏器官也适应了水生环境。

例如,鱼类的心脏和鳃位于体腔的顶部,以保证足够的氧气供给。

而且,鱼类的肾脏具有过滤和排泄废物的功能,确保体内的物质平衡。

三、鱼类的生活方式鱼类以水为生活环境,在水中具有独特的适应性。

它们通过鳞片和黏液来维持皮肤的湿润,以保护皮肤不受水的侵蚀。

鱼类的鳃腔结构能够将水中的氧气吸入体内,并将二氧化碳排出。

另外,鱼类的鳃片还可以过滤掉水中的杂质,确保鱼体内环境的稳定。

鱼类的繁殖方式多种多样。

有些鱼类通过产卵的方式繁殖,它们在特定的季节会寻找适宜的地方产卵,保证下一代的繁衍。

还有一些鱼类是胎生的,它们将受精卵孵化在体内,然后再生下幼鱼。

四、鱼类的种类和分布鱼类的种类非常丰富,根据不同的分类标准,可以分为淡水鱼和海水鱼、冷水鱼和热水鱼、草食鱼和肉食鱼等。

在世界各地的水域中都能找到不同种类的鱼类。

不同种类的鱼类在水中的适应性也不同。

例如,淡水鱼更适应淡水环境,对于水质的要求相对较低,而海水鱼则对盐度和水温有较高的要求。

总结:鱼类的生活和特征主要包括外部特征、内部特征、生活方式以及种类和分布等方面。

它们具有流线型的身体、覆盖着鳞片、具有多种鳍等特征,能够适应水中的生活环境。

不同种类的鱼类在形态和生态方面也存在着差异,这使得它们能够在不同的水域中生存繁衍。

鱼类是水生环境中的重要生物群体,对于维持水生态系统的平衡具有重要作用。

鱼类的适应特征鱼类是水生动物中最为广泛和多样化的类群之一,它们生活在各种不同的水域环境中,如淡水、海水、河流和湖泊等。

为了适应不同的生存环境,鱼类发展出了一系列独特的适应特征。

本文将从鱼类的体型、鳞片、呼吸器官、游泳器官等方面介绍它们的适应特征。

一、体型特征鱼类的体型特征对其在水中的游动能力和生存能力起着关键作用。

鱼类通常具有流线型的体形,这种体形可以减少水的阻力,提高游动速度。

此外,鱼类还具有扁平的身体、两侧的鳍和尾巴等特征,使其能够更加灵活地在水中运动。

二、鳞片特征鱼类的身体覆盖着一层鳞片,这些鳞片不仅可以保护鱼类的内部器官,还可以减少水的摩擦力。

鳞片通常是由骨质或角质组成,它们的排列紧密而有序,使鱼类的身体表面变得光滑坚固。

鳞片的形状和结构也因不同鱼类而异,如石鲈的鳞片呈圆形,鲨鱼的鳞片呈齿状。

三、呼吸器官特征鱼类的呼吸器官主要是鳃,它们位于鱼类头部或腹部的一侧。

通过鳃,鱼类可以从水中提取氧气,并排出二氧化碳。

鳃的结构复杂而丰富,内部有大量的血管,以便能够与水中的氧气进行充分的交换。

同时,鱼类还通过鳃盖来保护鳃,使其不受损伤。

四、游泳器官特征鱼类的游泳器官是它们在水中快速移动的重要工具。

鱼类的背部和腹部分别长着背鳍和腹鳍,这些鳍能够提供稳定和平衡的作用。

此外,鱼类的尾巴也是其游动的重要部分,它通常由上下两个叶片组成,能够产生强有力的推动力,推动鱼类向前移动。

五、其他适应特征除了上述主要特征外,鱼类还具有其他一些适应特征。

例如,鱼类的皮肤通常含有粘液,这种粘液可以减少水中的摩擦力,提高鱼类的游动效率。

此外,一些深海鱼类还发展出了发光器官,帮助它们在黑暗中捕食和伪装。

总结起来,鱼类通过体型特征、鳞片特征、呼吸器官特征和游泳器官特征,以及其他适应特征,使其能够在各种水域环境中生存和繁衍。

这些适应特征的演化并非一蹴而就,而是在长期的进化过程中逐渐形成,使鱼类能够在水中展示出各种独特的形态和行为。

对于我们人类来说,了解鱼类的适应特征不仅可以增进对自然界的认识,还可以为保护水生生物和水域生态系统提供重要的科学依据。

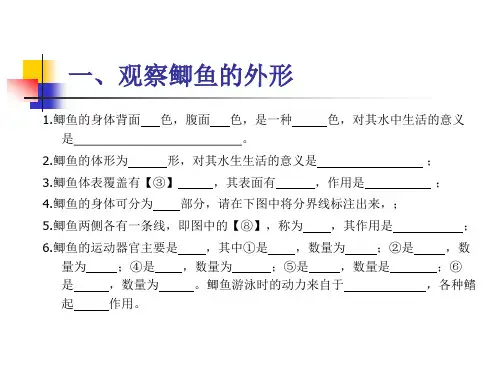

初中生物实验教学设计探究鱼类适应水中生活的特征一、实验目的1.知识目标(1)观察鲫鱼的外形特点,,理解鱼类适应水生环境的特点,并了解各种鳍在游泳中的作用;(2)阐明鱼类适应水中生活的主要特征。

2.能力目标尝试完成“鱼类适应水中生活的特征”的探究活动,学会设计实验方案,在小组实验过程中,提高小组合作探究能力、动手动脑的实验能力和语言表达能力。

3.情感态度与价值观目标在实验过程中,学生体会到珍爱生命的情感,培养学生实事求是的科学态度和团队合作的精神。

二、学习重点和难点1.重点学会观察鱼的外形,独立设计实验方案,探究并总结各种鳍在游泳中的作用。

实施个性化的探究实验方案。

2.难点“鱼类适应水中生活的特征”的探究性实验方案的设计和实施。

3.教学策略学生探究性实验,合作性实验。

发挥学生在课堂中的主体地位,通过学生观察、讨论、交流、分析和总结来获得知识,培养自己的能力。

三、学习资源1.学生准备小组搜集鱼类外形和内部结构的资料,交流汇总。

2.教师准备多媒体课件,实验评价表。

3.实验材料准备鲫鱼(每小组一条),水槽,解剖盘,细绳,硬纸板,夹子,纱布,放大镜,长滴管,红墨水。

四、学习过程五、设计反思本实验课以探究性实验学习为主线,在探究实验中首先给以学生探究情境:“如果将兔子放入水中也会像鱼儿一样自由自在的生活吗”,然后直观的呈现给学生实验材料鲫鱼,进而让学生自己提出想探究的问题。

在探究“鱼鳍在鲫鱼水中生活的作用”过程中,遵循“提出问题→作出假设→制定计划→实施实验→得出结论→讨论交流”的思路,让学生亲自动手操作,以小组分工合作为基础,各司其职,充分发挥小组合作探究的优势,共同研制探究方案,实验实验,在实验过程中发现并解决问题。

整个教学过程中,教师及时的点评和引导,帮助学生克服困难完成探究性实验,同时在探究实验中让学生认同自我,体验到爱护生物和珍惜生命的重要性。

附:学生实验评价表:小组时间。

鱼适于在水中呼吸的结构特点鱼类是一类生活在水中的脊椎动物,它们具有许多适应水中生活的结构特点。

这些特点使得鱼类能够在水中呼吸,并且能够适应不同水域的环境。

鱼类的呼吸器官主要是通过鳃来进行呼吸。

鳃是一种用于交换气体的器官,位于鱼的头部或侧面。

鳃的结构特点使得鱼类能够从水中提取氧气,并将二氧化碳排出体外。

鳃的表面通常具有丰富的血管,这样可以增加氧气的吸收量。

此外,鳃的表面还有许多细小的突起,这些突起能够增加鳃的表面积,进一步增加氧气的吸收效率。

鱼类的头部和口部结构也与水中呼吸有关。

鱼类的头部通常比较扁平,这样可以减少在水中游动时的阻力。

另外,鱼类的口部通常比较宽大,这样可以方便吞食水中的食物。

一些鱼类的口部还具有吸盘或齿状结构,这样可以帮助它们在水中捕捉猎物。

鱼类的体表也具有一些适应水中生活的特点。

鱼类的体表通常覆盖着鳞片,这些鳞片可以保护鱼类的身体不受外界伤害。

鳞片的表面通常光滑而有光泽,这样可以减少在水中游动时的阻力。

另外,鱼类的体表还有一层粘液,这层粘液可以帮助鱼类在水中更加灵活地移动,并且可以防止细菌和寄生虫的侵入。

鱼类的鳍也是它们适应水中生活的重要结构特点之一。

鱼类的鳍主要用于平衡和游动。

鱼类的背鳍和臀鳍位于身体的背部和腹部,可以帮助鱼类在水中保持平衡。

鱼类的胸鳍和腹鳍位于身体的两侧,可以帮助鱼类在水中改变方向和速度。

鱼类的尾鳍位于身体的尾部,是鱼类最重要的游泳器官。

鱼类的尾鳍通常呈扇形或叉状,可以产生强大的推进力,使得鱼类能够迅速游动。

鱼类的泌尿系统也与水中呼吸有关。

鱼类的泌尿系统主要由肾脏和尿生殖管组成。

鱼类的肾脏具有很高的排泄效率,可以有效地排除体内的代谢废物和多余的水分。

这样可以保持鱼体内部的水分平衡,并且排除呼吸过程中产生的废物。

鱼类适应水中呼吸的结构特点主要包括鳃、头部和口部结构、体表特点、鳍以及泌尿系统。

这些特点使得鱼类能够在水中进行呼吸,并能够适应不同水域的环境。

鱼类的这些适应性结构特点使得它们成为水域中独特的生物群体,展现了生物界的多样性和适应性。

硬骨鱼类适应水生生活的特征硬骨鱼类是水生生物中最为普遍的一类,这类生物在长期进化过程中发展出了各种适应水生生活的特征。

本文将从多个方面分析硬骨鱼类适应水生生活的特征。

1. 水生呼吸系统硬骨鱼类的呼吸系统与陆生动物有很大不同。

它们通过鳃孔吸入水,并将水从鳃裂中流出,从而将氧气吸入体内。

硬骨鱼类的鳃呼吸系统非常高效,可以将水中的氧气转化为能够支持身体需要的能量。

2. 水生运动器官硬骨鱼类的身体结构非常适合水生运动。

它们有扁平的身体,可以减少水流的阻力。

同时,它们的身体上有很多鱼鳍和尾鳍,可以帮助它们在水中游动。

硬骨鱼类的鳍类不仅可以帮助它们游动,还可以调节身体的平衡。

3. 水生感官硬骨鱼类的视觉和听觉系统对于水生生活至关重要。

它们的眼睛和耳朵都可以适应水中环境,可以更好地感知水流和水中的声音。

此外,它们的侧线系统也非常发达,可以感知水流的方向和强度,帮助它们更好地适应水生生活。

4. 水生消化系统硬骨鱼类的消化系统也与陆生动物有很大不同。

它们的肠道更长,可以更好地吸收食物中的营养物质。

同时,它们的肠道中还有很多盲肠和腺体,可以帮助它们消化食物中的纤维素和其他难以消化的物质。

5. 水生生殖系统硬骨鱼类的生殖系统也适应了水生生活的需要。

它们的卵巢和精巢通常都很大,可以产生大量的卵子和精子。

此外,它们的受精过程也发生在水中,可以保证受精的成功率。

硬骨鱼类适应水生生活的特征非常多样化。

它们的呼吸系统、运动器官、感官、消化系统和生殖系统都适应了水生生活的需要,使它们能够在水中生存繁衍。

这些特征对于我们了解水生生物的进化和生态环境的变化具有重要意义。