第1讲劳动法的概念与劳动关系的认定

- 格式:ppt

- 大小:477.50 KB

- 文档页数:40

劳动关系与劳动法思维导图---每天总结用课件 (一)劳动关系与劳动法思维导图---每天总结用课件劳动关系和劳动法是现代社会不可缺少的两个概念,同时也是人们工作中需要了解和遵守的法律法规。

为了更好地掌握劳动关系和劳动法的相关知识,我们可以通过制作思维导图的方式进行总结,每天总结用课件,以此来提高我们的工作效率和学习效果。

一、劳动关系1.劳动关系的概念劳动关系是指雇主与劳动者在劳动过程中所形成的法律关系。

2.劳动关系的种类(1)个人劳动关系:雇主与个人劳动者之间的劳动关系。

(2)集体劳动关系:雇主与劳动者集体组织之间的劳动关系。

3.劳动合同(1)劳动合同的主要内容劳动合同主要包括工作内容、工作时间、工作地点、工资待遇、保险福利、劳动保护和岗位责任等方面的内容。

(2)劳动合同的签订方式劳动合同可以通过书面或者口头的方式进行签订,同时应当保证双方都能够理解合同内容。

二、劳动法1.劳动法的概念劳动法是规范劳动关系的法律规则,主要包括《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》等。

2.劳动法的基本原则(1)平等原则:雇主与劳动者在劳动关系中应当平等地享有权利和承担义务。

(2)保护原则:劳动法应当保护劳动者的合法权益,防止劳动者受到不正当待遇。

(3)协商原则:在劳动关系中,雇主与劳动者应当通过协商的方式处理纠纷和问题。

(4)公开原则:劳动关系应当透明公开,双方都应当了解相关规定和义务。

3.劳动法的适用范围(1)在中华人民共和国境内的企事业单位和其他经济组织中工作的劳动者。

(2)受到中华人民共和国劳动法的保护的劳动者。

以上便是劳动关系和劳动法的相关知识点,我们可以通过制作思维导图的方式进行总结和记忆,这不仅可以帮助我们更好地掌握相关知识,还可以提高我们的学习效率和工作效率,让我们在工作和学习中更加得心应手。

精心整理劳动法一、题型(一)辨析题(单选)2*10(二)名词解释5*4(三)论述题10*1+20*1(四)案例分析15*2第一章:一、我国(1法律。

(2二、(一)12(二)1234(三)12、用工双方的关系不同3、报酬支付形式不同4、法律的适用不同5、两者产生的依据不同6、关系的稳定性不同第三章:一、劳动者的基本劳动权利(一)平等就业和选择职业的权利(二)取得劳动报酬的权利(三)享有休息休假的权利(四)获得劳动安全卫生保护的权利(五)接受职业技能培训的权利(六)享有社会保险和福利的权利(七)享有提请劳动争议处理的权利(八)法律法规规定的其他劳动权利简单来说:1、劳动权:(首要地位)2、劳动报酬权包括:(1)报酬协商权(2)报酬请求权(3)报酬支配权。

3、劳动保护权——休息权4、接受职业技能培训权5、生活保障权6、结社权:——与集体协商权7第四章:一、三、(一)12(二)12345四、(1亡结束)(2以由其法定代理人代理或协助。

(3)一个劳动者只能存在一个劳动法律关系,一般不允许两个以上劳动法律关系的存在;而公民的民事权利能力和民事行为能力不受限制。

第六章:(重中之重!!!这章最好把书大致看一下>.<)一、劳动合同的相关概念和特征(一)劳动合同概念劳动合同,又称劳动契约、劳动协议,是劳动者和用人单位之间关于确立、变更和终止劳动权利和义务的协议。

(二)劳动合同的特征1、主体的特定性;2、诺成、有偿、双务性;3、劳动合同的内容规定具有特殊性;4、劳动者在签订和履行劳动合同中的地位;5、劳动合同一般有试用期的规定二、劳动合同与劳务合同(答论述和案例分析记得补充)(一)相同点都是由当事人一方提供劳动力给他方使用,他方支付报酬。

(二)区别1、两者的法律性质不同2、对合同主体要求不同3、合同主体的地位不同4、合同的内容不同5、确定报酬的原则不同6三、QA:123四、12(1(210(33123、劳务派遣用工劳动合同(三)按照劳动合同存在的形式不同划分1、书面劳动合同2、口头劳动合同(四)按产生劳动合同的方式划分1、录用合同2、聘用合用3、借调合同4、续用合同5、停薪离职合同。

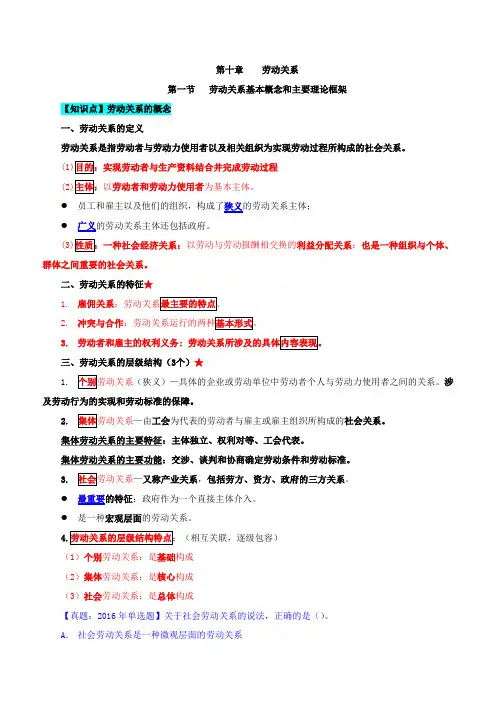

第十章劳动关系第一节劳动关系基本概念和主要理论框架【知识点】劳动关系的概念一、劳动关系的定义劳动关系是指劳动者与劳动力使用者以及相关组织为实现劳动过程所构成的社会关系。

以劳动者和劳动力使用者为基本主体。

●员工和雇主以及他们的组织,构成了狭义的劳动关系主体;●广义的劳动关系主体还包括政府。

以劳动与劳动报酬相交换的利益分配关系;也是一种组织与个体、群体之间重要的社会关系。

二、劳动关系的特征★1.雇佣关系2.冲突与合作3.劳动者和雇主的权利义务:三、劳动关系的层级结构(3个)★1.(狭义)—具体的企业或劳动单位中劳动者个人与劳动力使用者之间的关系。

涉及劳动行为的实现和劳动标准的保障。

2.—由工会为代表的劳动者与雇主或雇主组织所构成的社会关系。

集体劳动关系的主要特征:主体独立、权利对等、工会代表。

集体劳动关系的主要功能:交涉、谈判和协商确定劳动条件和劳动标准。

3.—又称产业关系,包括劳方、资方、政府的三方关系。

●最重要的特征:政府作为一个直接主体介入。

●是一种宏观层面的劳动关系。

(1)个别劳动关系:是基础构成(2)集体劳动关系:是核心构成(3)社会劳动关系:是总体构成【真题:2016年单选题】关于社会劳动关系的说法,正确的是()。

A.社会劳动关系是一种微观层面的劳动关系B.社会劳动关系的主要功能是保护雇主C.社会劳动关系的主要特征是公会代表各方利益D.社会劳动关系是劳动关系系统的总体构成【答案】D【解析】社会劳动关系通常是指一个大的产业或一个地区或一个国家范围的劳动关系。

政府作为一个直接主体介入其中,是社会劳动关系最重要的特征。

社会劳动关系是一种宏观层面的劳动关系,A、B、C三选项错误。

劳动关系的层级结构的特点:个别劳动关系是劳动关系系统的基础构成,集体劳动关系是劳动关系系统的核心构成,社会劳动关系是劳动关系系统的总体构成,D选项正确。

【知识点】劳动关系的主体构成和环境因素一、劳动关系的主体构成1.劳动者权利和义务★权利义务(1)个别劳权✧内容主要涉及:是劳动者的就业条件和劳动条件✧包括:劳动就业权、劳动报酬权、休息休假权、社会保险权、劳动安全卫生权、职业培训权以及劳动争议提请处理权(2)集体劳权工会来代表劳动者具体行使。

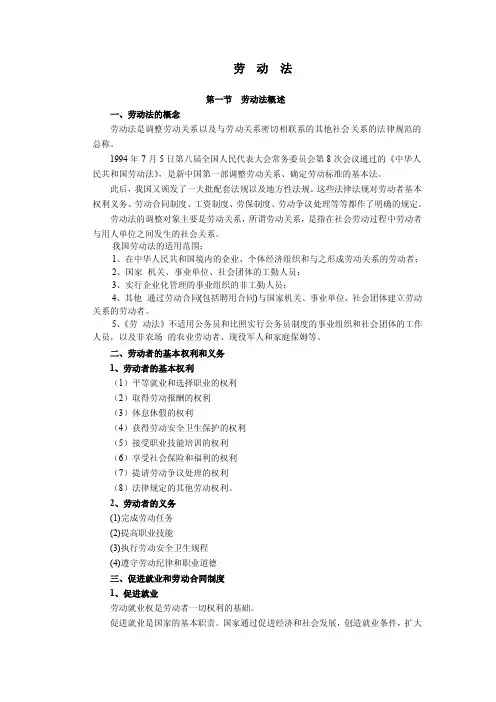

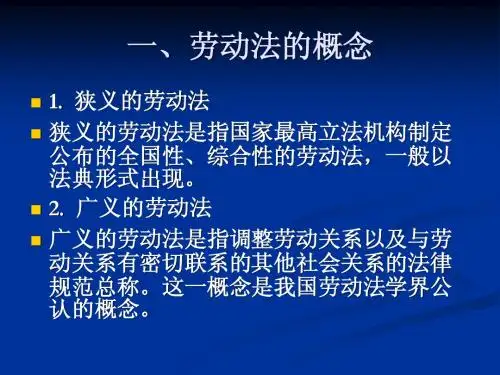

劳动法第一节劳动法概述一、劳动法的概念劳动法是调整劳动关系以及与劳动关系密切相联系的其他社会关系的法律规范的总称。

1994年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第8次会议通过的《中华人民共和国劳动法》,是新中国第一部调整劳动关系、确定劳动标准的基本法。

此后,我国又颁发了一大批配套法规以及地方性法规。

这些法律法规对劳动者基本权利义务、劳动合同制度、工资制度、劳保制度、劳动争议处理等等都作了明确的规定。

劳动法的调整对象主要是劳动关系,所谓劳动关系,是指在社会劳动过程中劳动者与用人单位之间发生的社会关系。

我国劳动法的适用范围:1、在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者;2、国家机关、事业单位、社会团体的工勤人员;3、实行企业化管理的事业组织的非工勤人员;4、其他通过劳动合同(包括聘用合同)与国家机关、事业单位、社会团体建立劳动关系的劳动者。

5、《劳动法》不适用公务员和比照实行公务员制度的事业组织和社会团体的工作人员,以及非农场的农业劳动者、现役军人和家庭保姆等。

二、劳动者的基本权利和义务1、劳动者的基本权利(1)平等就业和选择职业的权利(2)取得劳动报酬的权利(3)休息休假的权利(4)获得劳动安全卫生保护的权利(5)接受职业技能培训的权利(6)享受社会保险和福利的权利(7)提请劳动争议处理的权利(8)法律规定的其他劳动权利。

2、劳动者的义务(1)完成劳动任务(2)提高职业技能(3)执行劳动安全卫生规程(4)遵守劳动纪律和职业道德三、促进就业和劳动合同制度1、促进就业劳动就业权是劳动者一切权利的基础。

促进就业是国家的基本职责。

国家通过促进经济和社会发展,创造就业条件,扩大就业机会,鼓励企业、事业组织、社会团体在法律、行政法规规定范围内兴办产业或者拓展经营,增加就业,保障劳动者的就业权。

国家支持劳动者自愿组织起来就业和从事个体经营实现就业。

地方各级人民政府应当采取措施,发展多种类型的职业介绍机构,提供就业服务。

劳动关系的法律定义是什么?劳动关系是指劳动者与用人单位依法签订劳动合同而在劳动者与用人单位之间产生的法律关系。

劳动者接受用人单位的管理,从事用人单位安排的工作,成为用人单位的成员,从用人单位领取劳动报酬和受劳动保护。

在日常生活中,如果用人单位和劳动者之间存在雇佣和被雇佣的关系,就说该用人单位和劳动者之间属于劳动关系,这其实只是劳动关系的一种。

在法律上,通常会出现基于劳动关系的个人和单位之间的纠纷,需要通过法律的途径来解决问题,劳动关系的法律定义是什么?一、劳动关系的法律定义是什么?劳动法中所称的劳动关系,包括劳动合同关系和事实劳动关系。

劳动合同关系应是指机关、企业、事业、社会团体、个体经济组织(统称用人单位)与劳动者之间,依照劳动法的规定,签订劳动合同,使劳动者成为用人单位的成员,接受用人单位的管理,从事用人单位指定的工作,并获取劳动报酬和劳动保护所产生的法律关系。

事实劳动关系是指用人单位与劳动者虽没有订立书面劳动合同,但双方实际履行了劳动法所规定的劳动权利义务而形成的劳动关系。

1、它的主体双方具有平等性和隶属性的双重性质。

劳动法律关系主体一方是劳动者,另一方是用人单位。

在劳动法律关系建立前,劳动者与用人单位在是平等的主体,双方是否建立劳动关系以及建立劳动关系的条件由其按照平等自愿、协商一致的原则依法确定。

劳动法律关系建立后,劳动者是用人单位的职工,处于提供劳动力的被领导地位;用人单位则成为劳动力使用者,处于管理劳动者的领导地位,双方形成领导与被领导的隶属关系。

2、劳动法律关系具有国家意志为主导、当事人意志为主体的属性。

劳动法律关系是按照劳动法律规范规定和劳动合同约定形式形成的,既体现了国家意志,又体现了双方当事人的共同意志。

劳动法律关系具有较强的国家干预性质,当事人双方的意志虽为劳动法律关系体现的主体意志,但它必须符合国家意志并以国家意志为指导,国家意志居于主导地位,起统帅地位。

3、它具有在社会劳动过程中形成和实现的特征。

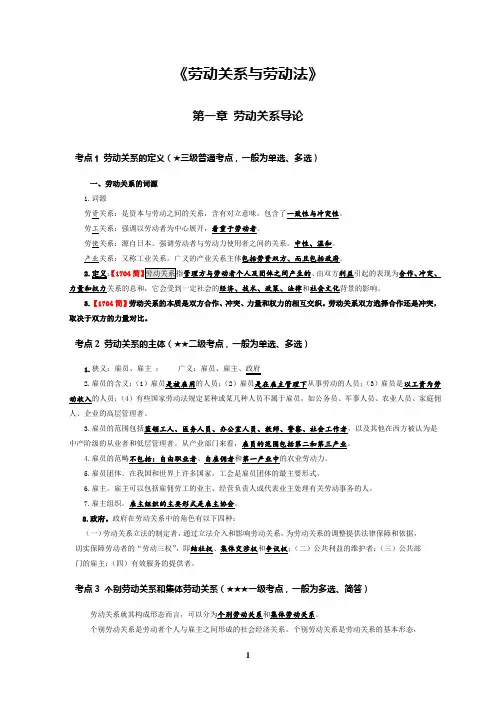

《劳动关系与劳动法》第一章劳动关系导论考点1 劳动关系的定义(★三级普通考点,一般为单选、多选)一、劳动关系的词源1.词源劳资关系:是资本与劳动之间的关系,含有对立意味,包含了一致性与冲突性。

劳工关系:强调以劳动者为中心展开,着重于劳动者。

劳使关系:源自日本。

强调劳动者与劳动力使用者之间的关系。

中性、温和。

产业关系:又称工业关系。

广义的产业关系主体包括劳资双方、而且包括政府。

2.定义:1704劳动关系指管理方与劳动者个人及团体之间产生的、由双方利益引起的表现为合作、冲突、力量和权力关系的总和,它会受到一定社会的经济、技术、政策、法律和社会文化背景的影响。

3.【1704简】劳动关系的本质是双方合作、冲突、力量和权力的相互交织。

劳动关系双方选择合作还是冲突,取决于双方的力量对比。

考点2 劳动关系的主体(★★二级考点,一般为单选、多选)1.狭义:雇员、雇主;广义:雇员、雇主、政府2.雇员的含义:(1)雇员是被雇用的人员;(2)雇员是在雇主管理下从事劳动的人员;(3)雇员是以工资为劳动收入的人员;(4)有些国家劳动法规定某种或某几种人员不属于雇员,如公务员、军事人员、农业人员、家庭佣人、企业的高层管理者。

3.雇员的范围包括蓝领工人、医务人员、办公室人员、教师、警察、社会工作者,以及其他在西方被认为是中产阶级的从业者和低层管理者。

从产业部门来看,雇员的范围包括第二和第三产业。

4.雇员的范畴不包括:自由职业者、自雇佣者和第一产业中的农业劳动力。

5.雇员团体。

在我国和世界上许多国家,工会是雇员团体的最主要形式。

6.雇主。

雇主可以包括雇佣劳工的业主、经营负责人或代表业主处理有关劳动事务的人。

7.雇主组织。

雇主组织的主要形式是雇主协会。

8.政府。

政府在劳动关系中的角色有以下四种:(一)劳动关系立法的制定者,通过立法介入和影响劳动关系,为劳动关系的调整提供法律保障和依据,切实保障劳动者的“劳动三权”,即结社权、集体交涉权和争议权;(二)公共利益的维护者;(三)公共部门的雇主;(四)有效服务的提供者。