香港公交管理模式剖析

- 格式:ppt

- 大小:233.00 KB

- 文档页数:23

1国内外城市公共交通发展模式概况交通模式理论及最新进展反映了交通要素、交通结构及交通效率的主要特征。

发达国家自20世纪40年代开始,相继制定出台了有关政策来引导城市交通规划和建设这些不同的交通发展政策形成了不同的交通模式,概括起来大致分为三种类型:第一类是依赖小汽车发展的城市,发达国家如美国,小汽车拥有率和使用率都很高,但是已经越来越受到能源短缺的影响;发展中国家如泰国,虽然人均小汽车拥有水平与发达国家相比还相差不少,但对小汽车的拥有和使用却不加任何限制,已大大超出路网及环境的承受能力。

第二类是小汽车与发达的轨道交通同步协调发展的城市,如英国伦敦、法国巴黎、日本东京和大阪等,小汽车拥有率不低于北美城市,但是使用率很低,主要靠地铁来通勤。

第三类城市主要依赖公共交通,抑制小汽车增长和使用,以此来支持城市高密度发展,如新加坡、香港。

面对日益严重的交通拥堵问题,世界各国都在积极探索有效的交通模式。

美国采取TOD模式和新都市主义,发挥交通先导的作用,协调交通与土地利用的关系,促进了城市发展与城市交通的协调。

英国伦敦采取设置公交车道、创造优先区域、鼓励停车换乘和中心区拥挤收费等措施,形成了一套发展公共交通的有效模式。

日本东京大力实施以轨道交通为中心的公共交通优先发展战略,轨道交通成为绝大多数东京市民的首选,有效地缓解了交通拥挤现象。

中国的一些大城市,通过吸收和借鉴国际经验,积极倡导建设轨道交通、公交专用道等,通过大力发展公共交通来缓解日益严峻的城市交通问题,优先发展城市公共交通成为中国城市交通发展的方向。

2国内城市公共交通管理体制发展概况目前,我国城市交通管理体制主要有以下三种模式:一是由交通、城建、市政、公安等部门对城市交通实施交叉管理的传统管理模式;二是由交通部门对城乡道路运输实施一体化管理的模式;三是“一城一交”综合交通管理模式。

从以上三种模式的实施效果来看,模式一:由交通、市政、城建、公安等部门对交通实施交叉管理。

第1篇随着香港经济的快速发展,车辆数量逐年增加,交通拥堵、空气污染等问题日益严重。

为了改善香港的交通状况,提升城市环境质量,香港特区政府对车辆管理进行了全面改革,推出了一系列新规定。

本文将详细介绍香港车辆管理新规定的内容及实施情况。

一、新规定背景1. 交通拥堵香港是一个弹丸之地,人口密度高,土地资源有限。

随着经济的繁荣,香港的车辆数量逐年增加,导致交通拥堵问题日益严重。

据统计,香港的道路拥堵程度在全球范围内排名较高,严重影响了市民的出行和生活质量。

2. 空气污染香港的空气质量一直备受关注。

汽车尾气排放是造成空气污染的重要因素之一。

近年来,香港政府采取了一系列措施减少空气污染,但汽车尾气排放仍是空气污染的主要来源。

3. 道路安全香港的道路交通事故数量逐年上升,给市民的生命财产安全带来了严重威胁。

因此,提高道路安全水平成为香港车辆管理的重要目标。

二、新规定内容1. 限牌政策为了控制车辆数量,香港政府实施限牌政策。

具体措施如下:(1)新增车辆配额:香港政府将每年新增的车辆配额控制在一定范围内,以控制车辆总数。

(2)摇号制度:申请购买新增车辆的市民需通过摇号方式获得购车资格。

(3)二手车辆转让限制:购买新增车辆的市民在转让车辆时,需将新增车辆配额转让给新的车主。

2. 车牌拍卖为了提高车辆使用效率,香港政府将部分车牌通过拍卖方式出让。

具体措施如下:(1)拍卖车牌:香港政府将部分车牌通过拍卖方式出让,以获取拍卖收入。

(2)拍卖资格:只有拥有香港永久居民身份、在香港有固定居所的市民才能参加车牌拍卖。

3. 车牌有效期香港政府将车牌有效期从10年缩短至5年,以促进车辆更新换代,提高车辆安全性能。

4. 车辆排放标准香港政府将车辆排放标准与国际接轨,要求新车必须符合更严格的排放标准,以减少空气污染。

5. 车辆保险香港政府要求所有车辆必须购买第三者责任保险,以保障交通事故中受害者的权益。

6. 驾驶员培训香港政府将提高驾驶员培训质量,要求驾驶员通过严格考核后才能取得驾驶执照。

香港公共交通运营管理模式0引言推行公共交通优先发展即通常所说的“公交优先”, 一方面可以满足快速增长的交通需求, 另一方面也可以压低私车需求以缓解交通拥挤改善环境。

在人口密度高、车辆出行率高的城市, 除加大基础设施建设外, 大力发展公交是提高道路使用效益的好方法。

在“公共交通优先发展”已经成为共识的大背景下, 各界都在努力探索如何实现这一理念。

香港是世界上公共交通最为发达的地区之一, 以国际标准衡量, 其服务都可算快捷、高效、廉价和舒适。

本文从几个方面介绍香港公共交通运营管理模式,希望有学习与借鉴价值。

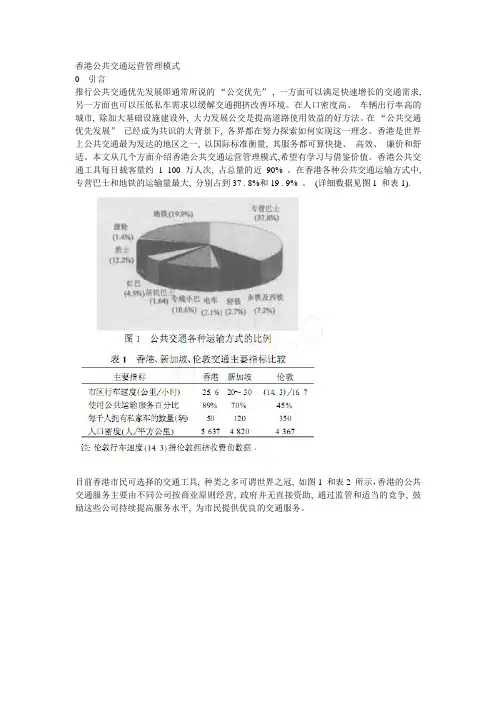

香港公共交通工具每日载客量约 1 100 万人次, 占总量的近90% 。

在香港各种公共交通运输方式中, 专营巴士和地铁的运输量最大, 分别占到37 . 8%和19 . 9% 。

(详细数据见图1 和表1).目前香港市民可选择的交通工具, 种类之多可谓世界之冠, 如图1 和表2 所示,香港的公共交通服务主要由不同公司按商业原则经营, 政府并无直接资助, 通过监管和适当的竞争, 鼓励这些公司持续提高服务水平, 为市民提供优良的交通服务。

每种交通工具都有不同的角色, 铁路为提供主干服务, 专营巴士为铁路提供接驳服务, 公共小型巴士、的士、电车及渡船等提供辅助服务。

香港政府未来将致力于以下几方面: 重整公共交通服务, 并加强各项服务之间的协调, 尽量减少恶性竞争、服务路线重叠, 确保资源得到有效利用; 在各重要交通枢纽设立方便舒适的交汇设施, 改善各类交通接驳的网络; 持各交通机构之间的良性竞争, 以确保乘客有足够选择。

1公共交通的监管制度香港市民能够享受高质量的公共交通服务, 得益于其合理的监管制度。

香港建立了从行政长官到环境运输及公务局直至运输署的一整套政府监管机制, 明确了各级职责, 确定了监管方法。

下文主要介绍对运输量最大的铁路和专营巴士的监管。

1 . 1铁路香港铁路分别由九广铁路公司和香港地下铁路有限公司经营。

地方经济一、概述城市公交巴士采用集团化的公私合营的特许经营模式在我国刚刚开始,由于公交运营作为社会公益性的基础交通项目,具有服务水平要求高,利润水平低,受经济环境,政府对票价的控制及政策的约束等,对于合作的私营方降低投资风险,取得合理的投资回报是一个全新的挑战。

为了对如何成功地运作特许运营有一个全面深入的了解,有必要对国际及我国城市公共交通发展的公私合营经验有一个较为全面的分析。

二、香港及我国公交特许经营的实践经验(一)香港公交巴士系统香港优先发展以城市轨道交通为核心的公共交通,为700多万市民及游客提供了安全可靠、畅通便捷的交通服务。

香港约90%的市民出行首先选择公交,每天有1150万人次使用各种公交工具。

香港巴士服务采用巴士专营体制。

香港目前有5家私营的巴士公司,包括九龙巴士,城巴,新世界第一巴士,龙运巴士,新大屿山巴士公司。

共拥有5000多辆巴士,运营线路约600条,日载客量超过400万人次,占全港每日公交载客总量的37%。

香港有近7000辆非专营巴士,主要为游客、社区居民、公司雇员、学生等提供服务。

香港还有4000多辆公共小巴,以及近2000辆只提供团体服务的私人小巴。

香港的巴士专营全部由私营公司经营,即PFI的模式,私营公司承担了运营的收入,成本等方面的主要风险,特区政府不直接介入,也不提供补贴等直接资助,但坚持长期的,稳定的限制小汽车发展,鼓励使用公共交通的扶持政策与法规。

政府负责对公交工具实行总量控制与价格监管。

政府通过对巴士运营线路实施经营专利权许可,充分发挥市场调节作用,对公共小巴牌照实行定额拍卖发放。

市场调节的一大作用是让社会资金能自由进入公交领域投资,使公交发展始终有充足的资金保障,政府既不用掏钱投资公交,也不用背上给公交补贴等财政包袱。

巴士公司调价方案由政府审批。

政府对各公交运营公司实施有效监管。

巴士公司的董事局里按规定至少必须有政府部门的两个代表,政府代表每月参加董事局会议,随时掌握公司的财政状况和经营状况,并对公司的重大决策提出政府的意见。

香港“八达通”商业模式、经营模式以及对储值卡发展的影响第三小组1.基本介绍:八达通(英语:Octopus)是香港通用的电子收费系统。

芯片内置在信用卡大小的塑胶卡片,替卡片充值后放在接收器上即能完成付款过程。

八达通在1997年9月1日开始使用,最初只应用在巴士、铁路等公共交通工具上,后来陆续扩展至其他行业,包括商店、食肆、停车场等业务,也用作学校、办公室和住所的通行卡。

充值的方法也由最初的增值机,扩展至商店付款处和以信用卡、银行账户自动转账,并曾推出易办事充值服务,但最终因系统问题而永久取消。

八达通是全世界最早也是最成功的电子货币之一,普及程度也是全世界最高,并成为全球多国发展电子货币系统的重要案例。

直到2009年3月,香港已经有超过2000万张八达通,相当于每人平均有2张八达通,每日交易宗数也超过1000万。

八达通卡公司凭此经验取得在荷兰、中国长沙、奥克兰和迪拜发展电子收费系统的合约,并计划未来与深圳的深圳通互相通用。

八达通系统是由总部位于的ERG有限公司(Energy Resources Group)发明的 Smart Card Transit Systems 技术设计。

而整个技术系统的设计、建造、营运及维修等工作,都是由ERG负责的。

八达通产品的口号是“令生活更轻松”。

这句口号亦是八达通控股有限公司的使命宣言的其中一部份。

2.名称及标志:八达通的中文名称,字面的意思是“凭卡可以四通八达”。

中文的“八”可以代表“很多”,也因其与“发”谐音被视为幸运数字,也与“发达”谐音。

八达通的“八达”取自成语“四通八达”,代表一卡在手到处通行。

这个名称是1996年的征名比赛中,由地铁公司主席苏泽光选出来的冠军作品。

而八达通的英文名称Octopus(八爪鱼之意),则呼应中文名称的“八”字。

八爪鱼的触腕可以同时抓取很多东西和像八爪鱼般触手伸向四处的事物,代表八达通可以同时应用于不同种类的交易。

八达通的标志是一条打斜的莫比乌斯带,既像阿拉伯数字的8,又像无限的符号∞。

16 风景旅游规划【摘要】本文介绍了香港大公交系统的概况,并对香港大公交系统的运营、管理、综合开发等特征进行归纳总结,以期能够给内地城市公交系统的规划、建设、管理提供启示。

【关键词】城市铁路;巴士;综合开发一、香港公交系统基本情况介绍香港优先发展以城市铁路(地铁、地面铁路、轻轨等)为重点的公共交通,已形成由城市铁路、专利巴士、非专利巴士、中巴等方式在内的大公交系统,承担了香港绝大部分的交通出行,为市民提供了安全可靠、畅通便捷的公共交通服务。

香港交通在先天不足条件下的成功,值得我们关注和思考。

(一)城市铁路城市铁路系统由地铁、东铁、马鞍山铁路、西铁以及轻便铁路系统组成。

地铁是一个由七条主线组成的地下铁路网,分别为观塘、荃湾、港岛、将军澳、东涌、迪士尼和机场快线,总长度为91公里,共有53个车站,由地铁有限公司经营,单向轨道每小時的列车载客量为70000人次/小时(表1)。

东铁全长35.5公里,由九龙尖东伸展至罗湖,设有14个车站,包括主要在赛马日运作、位于沙田马场支线的马场站。

马鞍山铁路全长11.4公里,沿线共设有9个车站,由九广铁路公司经营。

西铁全长30.5公里,是一条双轨客运铁路,连接西九龙的南昌及新界西北的元朗及屯门,西铁沿线共设有9个车站,由九广铁路公司经营。

轻便铁路系统全长36.2公里,以双轨行车,沿途设有68个车站,由九广铁路公司拥有及经营。

按照特区政府的远景规划,从2008年至2016年,香港将建设6条新的铁路。

这些新铁路全都建成后,预计70%的香港市民可从住地步行一小段路直接搭乘火车出行,不必搭车中转。

(二)专利巴士专利巴士公司是指由香港政府授予专利经营公共交通的公司。

城市专利巴士公司有九龙巴士、城巴、新巴、龙运及屿巴组成(表2)。

九龙巴士(1933)有限公司(九巴)在九龙和新界区经营321条路线和63条过海路线。

城巴是港岛其中一家专营巴士公司,经营113条巴士路线,包括65条港岛路线、31条过海路线及17条服务东涌/机场的路线。

彼得·卡尔索普是TOD之父吗?(图片来自网络)这个学生读书很勤奋。

他问我卡尔索普会不会在成都弄单向二分路,应该是仍记得我上课时对卡尔索普在珠海北站地区特意布设单向二分路有过微词。

但我这次的关注点不在单向二分路了,而是报道里面“世界TOD之父”这个用词——我有点奇怪卡尔索普怎么也会搞时空穿越?一般来讲,成为某一领域“之父”的人物,必定是对这个领域做出了开创性、奠基性的贡献。

据一些公众号报道,彼特·卡尔索普(Peter Calthorpe)于20世纪九十年代初“首次提出TOD概念(Transit-Oriented Development,公交导向型开发)”,“这一理论被学界广泛认同,并在美国、日本、新加坡、香港等国家和地区的城市开发中推广应用,成为解决现代城市发展问题的重要方法”。

按此说法,卡尔索普被誉为“世界TOD之父”应当是受之无愧。

但是,我总觉得怪怪的。

抿了一口茶,思绪不由得飞回到毕业到广州上班的那一年(1988年)。

和我同时报到的室友(后来和我一起撰写《广州地铁黄沙车站物业开发方案》的双鸭山大学研究生)弃专业(地质)而转行房地产经营开发。

他在刚成立的经营开发部上班不久,就被借调到市建委开发处帮忙。

那时,我俩专业相异但兴趣相投,可谓无话不谈。

记得过了两个月,他异常兴奋地告诉我,要搞个载入史册的大项目了。

我在“广州'轨道+物业’的前世(三)中提过:市政府曾做出决策,结合地铁1号线建设,调整旧城中心区功能,促使城市空间向东(天河区)西(芳村区)两个方向拓展。

其时,向东拓展的引擎已经启动——始于1984年的六运会场馆和六运小区建设,天河区核心区的开发建设也已步入有序推进进程;而向西拓展的引擎则尚在酝酿中(当时只是决策了要修建黄沙至芳村水下隧道)。

室友所说的大项目就是城市向西拓展的引擎。

这是一个巨无霸综合性开发项目(通常称为“花地湾项目”):占地1.07平方公里(约1500亩),建筑面积达150万平方米,将以底价6000万元附加无偿投资建设地块内市政基础设施和公共服务设施为条件招标出让。

香港交通存在的问题及解决方法一.道路交通的“一国两制”由于历史原因,香港在交通规则上属于“左派”,而内地则是“右派”。

于是,1997年香港回归,在道路交通问题上,内地与香港也采取了“一国两制”的解决办法。

内地车辆进香港,则遵循香港的靠左行驶。

反之,香港车辆进内地,同样也得入乡随俗。

这样一来,就产生了诸多的不便。

虽然在香港与内地的交界处立有明显的界别标志,但由于交通的繁忙,相对而来的两列车队很难在入境的同时,改变车行路线。

于是,人们想出了这么一个解决的办法。

即在深圳与香港的交界处修建了一座特殊的桥梁,入境的汽车只需要按照原有的路规行驶,经过桥梁的巧妙转接后,“右倾”的汽车到了香港自然“左倾”,而“左倾”的则变为“右倾”。

即便如此,两地司机臵身异地后依然会觉得不适应。

想想吧,当习惯了靠右行的您,到了香港突然改为靠左行,难道不时刻担心迎面来车与您撞个满怀吗?因此,两地的司机换身相处时,车速都开得相当缓慢,除非长时间的异地驾驶将这种习惯完全改变。

二.香港市如何解决交通堵塞问题硬件:将道路分类,分为主要干线网络,链接区间交通;和支线网络。

干线网络由高架路桥或封闭公路组成,例如三号干线,一路上都无交通灯号,让您可以很快跨越大的区间。

而在区内的支线网络,虽然有红绿灯,但分到每个小的区域内的车已经不多,很少排长龙。

而很多地方的路,被规定为单向行驶,通过划一方向、绕远的方式把在十字路口需要等红绿灯的机会减少。

软件上:香港寸土寸金,于大陆相比较,可以说是弹丸之地。

相对于内地很多城市动辄八个十个以上的车道,香港很多道路双向仅有两条或四条车道,其中还密布着交叉路口和人行道等。

但是,由于香港交通线路规划非常科学,加上完善的交通管理,以及司机、行人极高的交通素质,香港不但基本消除了堵车现象,而且还努力为人们提高路途上的幸福指数,甚至成为不少西方国家的学习对象。

拥堵的是车辆,制造拥堵的却是人,因此治理拥堵,还要在提高人的素质上下功夫。

forward strategies for optimizing its core technology, improving its management system and strengthening emergency response in order to better promote the integration of smart transportation system with society and economy. The research results can provide some reference for the sustainable development of smart transportation system in high-density cities.Key words smart city; smart transportation; public transportation; system construction; Hong Kong随着城市化水平的加快和城市社会经济的不断发展,人们对日常交通的需求也日益提高,由此产生了诸如交通事故和空气污染等一系列城市矛盾和问题。

从突发公共卫生事件的应对经验来看,城市交通系统不仅是疫情防控过程中的重要环节,更是应急状态下关乎民生的重要保障[1]。

传统的城市交通系统逐渐难以契合现代城市的交通发展需求,智慧交通作为智慧城市建设过程中的一种新模式,也是人们对未来城市交通系统的综合性发展愿景。

近年来,智慧交通系统在世界范围内迅速发展,国内外一些发达国家和地区的建设框架体系已经较为完善,随着新兴科技的进步,全球智慧交通市场具有广阔前景。

香港具有十分完善的立体交通网络,巴士、小巴、电车、铁路、轮渡组成的多元交通系统使其成为世界上独一无二的高密度复合交通城市。

香港政府交通调查报告显示,香港超过90%的日常出行通过公共交通完成,这个比例高居全球第一[2]。

读书:香港公交都市剖析解读》《刘守阳读书Bookshelf文章编号:1672-5328(2018)02-0109-02中图分类号:U491文献标识码:E DOI:10.13813/11-5141/u.2018.0214109香港是国际公认的公交都市典范,但是很多人不理解高度集约的土地开发和狭窄的道路如何承担每天一千多万人次的机动化出行,公交企业如何不拿一分补贴而运营自如,狭窄的城市空间如何打造出高质量的无缝换乘体验。

如果无法准确回答这些问题,我们在借鉴香港经验过程中很可能会陷入盲人摸象的误区。

《香港公交都市剖析》一书从公交都市发展的历史背景和政策沿革出发,生动展示了香港公交都市发展的全景图,有助于拨开你对香港公共交通认知的疑云。

该书分为三大部分,第一部分以香港特殊的政治背景为切入点,详细介绍政府、资本、市民三者博弈下如何形成公共交通市场化运作的基本格局;第二部分介绍轨道交通、公共汽车和辅助公交的发展、挑战和对策;第三部分讨论步行、机动车交通与公共交通的关系。

政治环境政治环境::港英政府统治下香港公交都市独特的基础条件1)集约化的用地政策。

港英政府管辖香港时奉行三大原则:确保城市空间安全原则;城市建设和管理成本集约化原则;注重眼前高效原则。

港英政府以少数殖民官员管治城市,必须在城市布局上选择集中模式,便于以最少的人和最快的时间控制任何突发事件,单位地块采用长条式设计,面街宽度一般保持6~10m ,纵深超过20m 。

2)交通先行战略。

拍卖土地收入占政府财政收入的三到四成,为了实现对资源掠夺的最大化,港英政府对土地的控制和运营格外严格。

谨慎的卖地政策背景下,交通设施是否足够是卖地前一项重要依据,因为交通便利性会直接影响土地的售卖价格。

殖民者不会进行长远建设规划,土地扩张采取渐进式,成熟一片才会开发下一片。

20世纪90年代,香港推行城市规划建设时交通规划建设先行战略,公交设施的走向决定城市的开发方向,反过来道路和地铁线路的设计也以适应新建区域的扩展为目标。

0引言随着银川市城市进程的加快,进入了城镇化、汽车化的加速发展阶段,与其他大城市一样面临着交通拥堵、交通安全的棘手问题,优先发展公共交通有助于缓解城市交通拥堵、降低能源消耗、美化城市环境、改善人民生活。

但是,在我国的居民出造型方式竞争中,小汽车往往因舒适、方便、体面等原因战友绝对优势,因此,如何使公交真正融入人民生活,打造公交城市成为值得研究的关键课题。

香港地少人多,楼多路窄,但香港通过有限发展以轨道交通委骨干的公共交通,实现了城市交通的高效运转,实现了城市交通与高强度土地开发的和谐运动,这为我市的公交系统发展提供了有益启示。

1香港交通基本情况香港是世界上人口最大的城市之一。

香港道路网络是世界上道路交通密度最高的地区之一,覆盖了全港大部份地区,使驾驶者能轻易到达目的地。

根据香港政府路政署2007年统计,车辆登记数超过565,000辆,全港道路的长度有2,009公里。

香港拥有多条的快速公路及连接路,组成9条主要的干线,连接新界至九龙香港岛及大屿山。

此外,香港共有1,088条行车天桥及桥梁,以及15条行车隧道。

公共汽车(香港称为“巴士”)是香港最主要公共交通工具。

在香港的公共汽车主要分为3个类别:专营巴士、非专营巴士及公共小型巴士。

2香港交通发展经验香港在交通规划、建设和管理方面的发展经验主要有:2.1可持续发展理念下的宜居城市建设香港采用紧凑型城市发展模式,高密度发展是香港的典型特征。

自1970年代,集约型城市、集约化住房,尤其是香港公屋的发展一直探索着高密度住房与城市生活环境的协调关系。

随着人口急剧增长、工业迅速发展,这种密集型的发展模式带来一些弊端,包括居住环境过于拥挤、工业区与住宅区为邻等,所以香港开始推进可持续宜居的城市规划,具体做法有保育自然生态、应对气候变化、提供康乐设施等,并着手编制了《香港2030年规划远景与策略》。

2.2权责明晰的交通管理体制香港涉及道路和交通管理的部门包括运输及房屋局、警务处、交通咨询委员会和交通审裁处。

公共交通整合分析——以香港八达通系统为例刘云飞【摘要】城市多种公共交通是城市居民日常出行时不可或缺的一部分,公共交通若能够实现不同系统之间的整合,将更大发挥公共交通的功能,吸引更多乘客,节约社会成本.以香港交通系统为例,详细分析探讨了香港八达通系统对于公共交通的整合,以期促进公共交通系统进一步发展与完善.【期刊名称】《城市道桥与防洪》【年(卷),期】2017(000)007【总页数】3页(P39-40,44)【关键词】公共交通;整合;香港;八达通【作者】刘云飞【作者单位】上海浦东建筑设计研究院有限公司贵州设计分公司,贵州贵阳550001【正文语种】中文【中图分类】U491香港是一个土地面积相对很小的地方,人口却达到了700万。

这是一个人口密集程度非常高的地方,并且这个人口数字还很有可能将持续增长十年以上。

居民每天共有超过1 000万交通搭乘次数,其中需要用到公共交通的不少于80%。

香港有着发展完善并且复杂的交通网络,包括公共与私人的交通方式。

以香港政府交通特色调查为例,超过90%的日常交通是通过公共交通完成的,这个比例占据世界第一位。

然而,在2014年交通建议部门发表了一个报告,提到关于香港日渐严重的交通拥堵,并且指出在过去的10~15 a间,私家车数量有着明显增长。

近年来,随着城市化进程的加快,城市人口数量不断增加。

人口的增长增大了公共交通的压力,因为人口和工作场所的分隔会带来许多交通量。

这会进一步影响交通的消费和便利,最终影响人们对交通工具的选择。

现今,香港的居民可以支付目前的交通费用,接受交通等待时间和路途长度。

不同交通工具间的每一份协作都可以减少竞争性浪费和重复服务。

对于环境问题,机动车带来的空气和噪声污染都会造成健康问题。

对于环境的负面影响主要来自于车辆,而过多车辆的使用也同时会带来更严重的交通拥堵和道路安全问题。

所以,对于像香港这样一个人口密集的城市,应当鼓励市民日常出行多乘搭公共交通工具,少用私家车[1]。

香港巴士市场化运作的经验启示作者:蒋中铭来源:《中国经贸导刊》2024年第02期一、香港城市公共交通出行和巴士服务概况2023年,香港城市居民通过公共交通的日均出行约1189万人次(不包括步行),其中轨道交通(含地铁、轻轨、有轨电车)出行515万人次,占比43%,巴士出行约588万人次,占比49%。

香港巴士一直是香港城市交通的第一大出行方式,且近年来在城市出行中的地位也基本保持稳定。

香港巴士服务的主体是专营巴士,公共小巴、非专营巴士(类似于内地城市的定制公交)等提供多元化的辅助公交服务。

此外,还有港铁巴士(新界西北)提供地铁沿线的免费接驳服务。

(一)专营巴士是香港巴士服务的主体香港《公共巴士服务条例》为政府有意愿开通的常规公交服务设立了专营权,规定可在公开投标后进行批予。

香港目前有4家专营巴士公司,拥有5000多辆巴士,运营线路700余条,日载客量370万人次,占全港每日巴士载客量的63%。

其中,九龙巴士有限公司(九巴)经营440条巴士线路,拥有超过3900辆巴士,平均每日载客约256万人次;城巴有限公司(城巴)经营235条巴士线路,拥有1530辆巴士,平均每日载客约94万人次;新大屿山巴士有限公司(屿巴)经营27条大屿山线路及1条新界线路,拥有132辆巴士,平均每日载客约9万人次;龙运巴士有限公司(龙运)提供北大屿山和机场的专营巴士服务,经营39条线路,拥有264辆巴士,平均每日载客约12万人次。

(二)逐步规范的公共小巴除专营巴士外,香港还有19座车型的小型公共巴士服务,分为绿色专线小巴(3299辆)和红色小巴(847辆)两类,其中绿色专线小巴按固定的线路、班次和收费提供服务,目前运营355条线路,日均载客量约135万人次。

红色小巴可行驶香港各区,其服务线路、班次及收费不受规管,日均载客量约17万人次。

香港对小巴的规范管理是循序渐进的。

小巴原为市场自发的非法运营个体户,在1969年被香港正式规范为小型公共巴士。

浅谈城市公交TC模式的现状与发展随着城市化进程的推进,城市公交成为人们日常出行的重要方式之一。

而城市公交的TC(Transit Capacity)模式就是为了提高城市公交系统的运行能力和效率而出现的一种管理模式。

本文将从TC模式的现状和发展两个方面进行探讨。

我们来看一下城市公交TC模式的现状。

目前,全球范围内有很多城市已经采用了TC模式来管理城市公交系统。

亚洲地区的香港、新加坡和北京等城市是TC模式应用较为成熟的代表。

这些城市通过引入先进的技术和管理思路,成功提高了公交运行的能力和效率。

具体而言,TC模式主要通过以下几个方面来实现对城市公交系统的管理和优化。

TC模式通过仿真模型对公交线路进行优化,使得公交车的运行时间和间隔更加合理。

TC模式引入了智能交通系统(ITS)和GPS定位等技术,实现了对公交车辆的实时监控和调度。

这样一来,就能够避免公交车的拥堵和延误,提高了公交的准点率和可靠性。

TC模式还通过调整公交车辆的运力和班次,使得公交系统能够更好地适应不同时段和不同区域的出行需求。

TC模式还提倡多式联运,即在公交系统与其他交通方式(如轨道交通、出租车等)之间进行衔接,以提供更便捷的出行体验。

城市公交TC模式在发展过程中还面临一些挑战。

公交线路的覆盖面和密度不均衡是一个问题。

有些城市的公交线路布局不合理,导致一些地区的出行需求无法得到满足。

公交车辆的运力和运行质量不高也是一个制约因素。

一些城市的公交车辆老化严重,运行状况不佳,影响了公交服务的质量和效果。

车辆调度和监控系统的建设和维护成本也是一个问题。

一些城市由于经费紧张,无法建设和维护高效的调度和监控系统,制约了TC模式的实施效果。

针对以上问题,我们可以采取一些措施,推动城市公交TC模式的发展。

要加强公交线路规划和设计,确保公交线路的覆盖面和密度均衡,满足不同区域和时段的出行需求。

要加大对公交车辆的投入和更新,提高公交车辆的运行质量和服务水平。

还要加强与其他交通方式的衔接,实现多式联运,提供更便捷的出行体验。