植物自交不亲和研究进展

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

多倍体植物自交不亲和性研究进展【摘要】本文主要介绍了多倍体植物自交不亲和性研究的最新进展。

文章从自交不亲和性的概念和机制入手,介绍了自交不亲和性的定义和作用机制。

然后,探讨了影响自交不亲和性的因素以及常用的研究方法。

接着,详细讨论了自交不亲和性研究的进展,包括相关研究成果和重要发现。

文章还阐述了自交不亲和性在遗传改良中的应用和意义。

综合全文内容可知,多倍体植物自交不亲和性的研究对于促进植物遗传改良具有重要意义,未来的研究方向可以进一步深入探讨其遗传机制及应用潜力,为农业生产提供更多有益信息。

【关键词】多倍体植物、自交不亲和性、研究、概念、机制、影响因素、方法、遗传改良、重要性、未来研究方向。

1. 引言1.1 多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物自交不亲和性是指同一个植物个体的花粉与卵细胞结合时,由于一系列的遗传和生理因素导致的结合失败现象。

自交不亲和性对于植物种群的遗传多样性和进化具有重要意义。

随着对多倍体植物自交不亲和性机制的深入研究,人们逐渐认识到这一现象是由于植物自身对杂交的进化选择所形成的,有助于减少有害基因积累并维持遗传多样性。

针对多倍体植物自交不亲和性的研究,科学家们提出了多种假说和模型来解释其产生的原因,例如半载体效应、基因互作、表观遗传等。

通过遗传学、细胞生物学和分子生物学等技术手段的应用,研究人员逐渐揭示了自交不亲和性的分子机制和调控网络。

自交不亲和性的影响因素也逐渐被揭示,如环境因素、植物生长发育状态等均可能对自交不亲和性发挥作用。

在研究方法方面,包括传统杂交实验、分子标记分析、全基因组测序等技术对于多倍体植物自交不亲和性的研究提供了强大的支持。

自交不亲和性的进展研究为植物遗传改良提供了理论基础和实践应用,有助于培育抗逆性强、产量高的新品种。

未来的研究将继续探讨多倍体植物自交不亲和性的机制与调控,为植物遗传育种提供更深入的理论支持。

2. 正文2.1 自交不亲和性的概念和机制自交不亲和性是指在多倍体植物中由于自交结合特定基因座导致的不育现象。

多倍体植物自交不亲和性研究进展随着人类对植物遗传和生殖机制的深入研究,多倍体植物自交不亲和性成为了一个备受关注的研究课题。

自交不亲和性是指在植物自交过程中,同源染色体之间产生互斥作用,导致受粉卵母细胞发育异常或者不受精发生,最终导致种子萌发失败或者胚胎发育停滞,这种现象在多倍体植物中尤为常见。

自交不亲和性不仅会影响多倍体植物的种子繁殖,还会影响到杂交育种和种质资源开发利用,因此对多倍体植物自交不亲和性的研究具有重要的理论和应用价值。

多倍体植物自交不亲和性的研究内容包括自交不亲和性的遗传基础、发生机制、分子调控和生理生化等方面。

为了更好地探究多倍体植物的自交不亲和性,科研工作者们通过利用分子生物学、遗传学、细胞生物学等现代研究手段,取得了许多重要的研究进展。

以下将对多倍体植物自交不亲和性的研究进展进行综述。

一、自交不亲和性的遗传基础自交不亲和性是由多基因控制的复杂性状,遗传基础涉及到配子、胚胎和成熟植株三个层次。

自交不亲和性的遗传基础多样复杂,常见的遗传模型包括隐性致死、超显性休眠、两性混合不亲和性等。

隐性致死现象指的是自交不亲和基因隐性表达的结果是胚胎或大孢子形成异常,种子枯死而不是胚胎萌发。

超显性休眠指的是自交不亲和基因的超显性表达会导致种子萌发或种子发育的异常。

两性混合不亲和性则是指两个异源物种杂交后的不亲和性。

在日益深入的研究中,多倍体植物自交不亲和性的遗传基础得到了较为深入的探究,例如玉米自交不亲和性的研究发现,自交不亲和基因在个体杂交中的发育具有隐性致死特点。

而西瓜自交不亲和性的研究中则发现自交不亲和性可能由一对隐性自交不亲和基因引起。

这些研究不仅有助于揭示多倍体植物自交不亲和性的遗传规律,还为相关生物的杂交育种提供了理论支持。

二、自交不亲和性的发生机制自交不亲和性的发生机制一直是科研领域争论的焦点。

多倍体植物的自交不亲和性问题主要体现在两个层次,一是染色体层次,即同源染色体之间的互斥作用导致个体幼胚发育停滞;二是细胞层次,即生殖细胞的发育中互斥作用导致受精卵的形成异常。

多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物是指某些植物由两个或更多组染色体构成的生物体,如三倍体、四倍体等。

多倍体植物具有很高的遗传多样性和适应性,被广泛应用于农业和园艺中。

但是,多倍体植物在自交繁殖中存在不亲和性问题,这限制了其生产和繁殖的效率。

因此,多倍体植物自交不亲和性研究一直是植物学领域的热点之一。

多倍体植物自交不亲和性的形成机制还存在争议。

早期研究表明,自交不亲和性可能是由于染色体不分离和不完全复制引起的。

不过,随着分子遗传学和生物化学技术的发展,越来越多的证据表明,多倍体植物自交不亲和性的形成机制与生长素和蛋白质代谢有关。

例如,多倍体植物根尖细胞的生长素水平比二倍体植物低,这可能影响到花器官的形成和发育,从而导致自交不亲和性。

在研究多倍体植物自交不亲和性的过程中,发现了一些相关的基因和调节因子。

例如,S5基因是水稻自交不亲和性的主要调控基因之一,其编码的蛋白质能够与其他蛋白质结合,调控自交不亲和性的表现。

此外,一些研究表明,多倍体植物中某些非编码RNA也可能参与到自交不亲和性的调控中。

近年来,随着遗传和分子生物学技术的不断发展,人们对多倍体植物自交不亲和性的研究取得了很大的进展。

例如,通过转录组和蛋白质组分析,成功鉴定了一些与自交不亲和性相关的基因和代谢通路,并分析了它们在多倍体植物中的功能和作用。

此外,利用基因编辑技术和杂交育种方法,也取得了一些在实践中可行的改良杂交品种。

总的来说,多倍体植物自交不亲和性的研究还有很多问题需要解决,但是随着研究技术和方法的不断更新和完善,相信未来一定会有更多的新进展和发现,为多倍体植物在生产和繁殖中的应用开辟更广阔的前景。

植物自交不亲和分子机理研究的一些进展自交不亲和是指植物在自花授粉时,由于某些分子机制的作用,导致花粉无法成功结合在雌蕊的柱头上,从而阻碍了花粉的萌发和胚珠的受精。

这种现象在许多植物中都存在,并且对植物的繁殖和遗传多样性起着重要的影响。

近年来,科学家们对植物自交不亲和分子机理进行了广泛的研究,并取得了一些重要的进展。

首先,研究人员发现,植物自交不亲和与花粉表面的配体-受体相互作用有关。

在自花授粉过程中,花粉表面的配体分子与雌蕊柱头上的受体分子相互作用,进而促使花粉结合在柱头上。

然而,在自交不亲和的植物中,配体-受体相互作用被抑制或失效,导致花粉无法成功结合。

研究人员通过对植物中相关基因的功能分析和突变体的研究,发现一些关键基因会影响配体-受体的相互作用,从而导致自交不亲和的现象。

其次,研究人员还发现,植物自交不亲和与花粉萌发和胚珠发育过程中的信号通路有关。

在自花授粉过程中,花粉通过萌发和胚珠发育来完成受精过程。

然而,在自交不亲和的植物中,这些过程会受到一些调控因子的干扰,从而导致花粉无法成功萌发和胚珠无法正常发育。

研究人员通过对自交不亲和植物中相关基因的研究,发现一些关键信号通路的调控因子,如激素和蛋白激酶等,在自交不亲和中起到了重要的作用。

此外,最近的研究还发现,植物自交不亲和与表观遗传机制有关。

表观遗传是指在基因组DNA序列不变的情况下,通过DNA甲基化、组蛋白修饰和非编码RNA等方式调控基因表达的现象。

研究人员发现,在自交不亲和植物中,一些关键基因的表观遗传调控发生了变化,导致这些基因的表达水平发生了变化,进而影响了自交不亲和的表现。

这些研究为进一步揭示植物自交不亲和的分子机制提供了新的方向。

综上所述,近年来对植物自交不亲和分子机理的研究取得了一些重要的进展。

通过对配体-受体相互作用、信号通路和表观遗传等方面的研究,科学家们揭示了一些关键基因和分子机制在植物自交不亲和中的作用。

这些研究有助于我们更好地理解植物的繁殖和遗传多样性,为植物育种和遗传改良提供了理论基础。

菊科、豆科和禾本科自交不亲和分子机制研究本文讨论了菊科、豆科和禾本科植物中自交不亲和分子机制的研究。

文中首先介绍了自交不亲和机制,并对此进行了详细的分类,即自交抑制表达(SIL)和自交抑制进化(SIE),并对两者进行了比较。

其次,结合实验,分别介绍了菊科、豆科和禾本科植物的自交不亲和分子机制研究。

文章最后总结了这些植物物种的分子机制研究发现,以及相关研究进展,并对未来的研究方向提出了建议。

自交不亲和分子机制是指当同一物种的种群中存在亲本雌雄交配以及通过等位基因变异形成自交后会出现特定的局限性表现的生物学现象。

这种现象首先在植物中发现,它是一种在自然界中有效阻止自交繁殖的机制,它可以帮助物种保护和维持遗传多样性。

自交不亲和分子机制可以被划分为自交抑制表达(SIL)和自交抑制进化(SIE)。

这两种机制有一个共同的特点,即随着植物的进化,抗自交能力会逐渐变强。

SIL指的是在自交时,自交繁殖的相关基因被抑制,使自交无法顺利进行,从而阻止自交繁殖的发生。

SIE指的是随着植物的进化,其遗传多样性增加,形成不同的“抗自交”基因型,使自交无法顺利进行,从而阻止自交繁殖的发生。

菊科植物的自交不亲和分子机制研究表明,菊科物种的自交不亲和分子机制主要来自于SIL和SIE的联合作用。

实验表明,菊科物种主要使用SIL机制,其中重要的调控基因主要是S-类雌配子和S-类抗雌配子,这两种基因能够有效抑制菊科植物的自交繁殖。

豆科植物的自交不亲和分子机制研究表明,豆科物种的自交不亲和分子机制主要是利用SIL和SIE的相互作用实现的。

实验发现,该家族中重要的调控基因是肽纲属植物的S-基因,通过SIL机制抑制豆科物种的自交繁殖。

此外,SIE机制也在该家族中发挥着重要作用,它可以通过等位基因的变异来提高物种的抗自交能力。

禾本科植物的自交不亲和分子机制研究表明,这一家族使用SIL 和SIE的联合作用以及一些其他的分子机制来防止自交繁殖,其中调控基因主要是R-基因和D-基因。

实验4 植物自交不亲和性测定技术自交不亲和性在白菜、甘蓝等十字花科蔬菜中是普遍存在的,其遗传机制也较相似。

自交不亲和株正开放花的柱头上,如果授于同株或同系统的花粉时,柱头就被激发产生胼胝质等物质,阻碍花粉发芽和花粉管发育,故不能正常受精结实,不结子或结少量种子;而授于别的品种或系统的花粉时,则柱头不会被激发产生这类物质,故能正常受精结实。

可是,在花蕾柱头上,即使授于同株或同系统的花粉也不会被激发这种反应,因此可通过蕾期人工控制自交获得自交不亲和系的种子。

胼胝质是β-1、3-葡聚糖,通常分布于高等植物的筛管、新形成的细胞壁、花粉粒以及花粉管中,将其用苯胺蓝染色后,在紫外光激发下,可发出黄至黄绿色的荧光。

因此,把授粉后经用苯胺染色的子房放到荧光显微镜下观察,可看到花粉在柱头上萌发、花粉管发育的状态,以及胼胝质在柱头表面的沉积状况等,进行判断花粉与柱头是否亲和。

实验目的是学习花期人工控制自交测定选择自交不亲和系和蕾期自交繁殖自交不亲和系的方法;掌握用荧光显微镜检测植物的自交不亲和性技术;通过本实验加深对自交不亲和系选育过程的理解。

一、试材及用具1.试材:白菜、甘蓝、萝卜等十字花科正开花的种株。

2.用具:荧光显微镜、广口瓶(20~50ml)、载玻片、盖玻片、镊子、铅笔、纸牌、纸袋、细铁丝、细竹竿、脱脂棉、甲醛、冰醋酸、无水酒精、普通酒精、磷酸钾、苯胺蓝、氢氧化钠、甘油、蒸馏水等。

二、方法步骤(一)人工自交测定法1.每人选3~5株发育健壮已开花的种株,每株上选3~4个花序。

将其上已开的花和角果摘除,然后套上隔离纸袋,把袋口用细铁丝扎紧防止昆虫进入,于植株旁插一细竹竿,用绳把纸袋绑到细竹竿上保持固定,防止花序被风吹断,并在竹竿上挂一纸牌作标记。

2.2~3d以后,当每个花序上有10朵左右花开放时,解除纸袋,将已开的花和蕾之间绑一条线作为区分标记,同时在每个花序上选择10个左右大蕾,把其余的小蕾用镊子去掉,并用镊子把花蕾顶端的花被去掉一部分使柱头露出,切勿伤害柱头。

多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物在生殖过程中会出现不亲和性现象,即在自交或近亲交配中容易产生繁殖障碍,导致后代数量的降低甚至绝育。

由于多倍体植物广泛分布于自然界和农业领域中,了解其不亲和性现象及其产生机制对于植物遗传改良和演化研究具有重要意义。

本文将就多倍体植物自交不亲和性现象及其研究进展进行综述。

多倍体植物的自交不亲和性现象早在1936年被首次报道,研究表明这种现象主要与杂种优势力控制有关,即杂种植物因两个亲本的组合效应而产生更高的生长速率和较强的抗逆性,而多倍体植物的自交或近亲交配则会降低组合效应,产生相对较差的表现。

不过在近年来的研究中,发现多倍体植物的不亲和性现象不仅仅涉及到杂种优势力,还可能涉及到遗传变异、表观遗传学机制、基因组互作等多个方面。

首先,多倍体植物由于其多倍化的特性,导致其基因组中存在较大的遗传变异,其中部分基因会产生重组互作或多倍性效应,从而影响自交或近亲交配后代的生长发育及繁殖性能。

研究表明,在多倍体植物的不亲和性过程中,某些基因表现出了显著的可塑性和可逆性,这表明这些表观遗传学变异可能是主要影响因素之一。

其次,多倍体植物的基因组结构和功能也对其自交不亲和性产生影响,例如原核基因组的可读性及转录调控的变化、同源染色体的不平衡性等,从而影响染色体的正常分裂和基因表达。

另外,多倍体植物中的非编码RNA可能也对自交不亲和性有所贡献,并可能通过调控基因组重塑和基因表达来影响后代性能。

最后,多倍体植物在自交不亲和性的过程中会产生激素代谢和信号调控的变化,例如水杨酸、乙烯、赤霉素等激素的合成、转运和信号激活等过程。

这些激素不仅能调节多种细胞、组织和器官的发育和转化,还能在自交不亲和性过程中调节基因表达和调控途径,从而对自交不亲和性产生影响。

综上所述,多倍体植物在生殖过程中表现出的自交不亲和性现象是受多方面因素综合作用的结果,其中包括遗传变异、表观遗传学、基因组结构和功能、生物激素代谢和信号调控等多个方面。

多倍体植物自交不亲和性研究进展多倍体植物自交不亲和性是指同一植物个体内不同染色体组合的多倍体植物,在进行自交(或近交)杂交时所表现出的生殖障碍性状。

自交不亲和性已经被证明是多倍体植物及其重要农作物中一个普遍存在的现象。

自交不亲和性不仅对植物的育种改良和遗传改良提出了严峻挑战,而且对生物多样性保护和遗传资源的利用也提出了不小的困难。

对多倍体植物自交不亲和性的研究成为了植物科学领域中一个备受关注的研究领域。

本文将对多倍体植物自交不亲和性的研究进展进行综述,探讨其发展历程和未来研究方向。

多倍体植物自交不亲和性研究的历史可以追溯到20世纪初。

最早关于自交不亲和性的描述可以追溯到1908年H. Jernikie对玉米(Zea mays)自交不亲和性的观察。

其后,上世纪50年代到70年代,国内外许多植物遗传学家陆续报道了番茄(Lycopersicon esculentum)、小麦(Triticum aestivum)、马铃薯(Solanum tuberosum)和烟草(Nicotiana tabacum)等植物自交不亲和性现象。

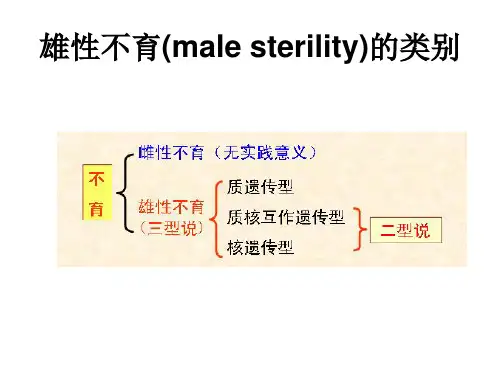

自交不亲和性的机制主要包括植物生殖生物学和遗传学两方面。

植物生殖生物学方面的研究发现,自交不亲和性是由于花器官在发育过程中受到一系列影响而导致的。

花粉发育异常,花粉萌发受阻,花粉粘附不良等都可能会引起自交不亲和性。

遗传学研究发现,自交不亲和性是由于植物杂合体内的一组特定基因导致的。

这些基因可能参与了植物的花粉形成、发育或者花粉管生长的一系列过程。

自交不亲和性的机制复杂而多样,需要综合运用生理学、生态学、分子生物学等多学科的方法进行深入研究。

近年来,随着分子生物学和生物技术的发展,研究者们对多倍体植物自交不亲和性的研究也取得了一些进展。

分子标记技术的应用使研究者们能够快速、高效地鉴定自交不亲和性相关基因。

基于关联分析和QTL定位,目前已经发现了一些与自交不亲和性相关的候选基因,如编码花粉萌发和花粉管生长相关的基因,编码花粉颗粒表面蛋白的基因等。

植物自交不亲和研究进展

刘月美

(北京师范大学生命科学学院)

摘要:近年来,对植物自交不亲和的研究进展迅速。

本文主要综述了植物自交不亲和性的机制、自交不亲和基因的研究、对自交不亲和的鉴定以及利用等方面的研究进展,并对植物自交不亲和性的研究与发展前景进行了展望.

关键词:自交不亲和性;

引言:植物自交不亲和性( 亦称种内不亲和性, self- incompatibility) 是显花植物的一种常见现象, 指能够产生具有正常功能且同期成熟的雌雄配子的雌雄同体植物在自花授粉或相同基因型异花授粉时无法受精。

此现象作为一种因自花授粉障碍形成的遗传屏障, 既保持种内的遗传变异性, 又有利于杂交育种。

国内外对于植物自交不亲和现象进行了很多研究,包括植物自交不亲和机制的研究、植物自交不亲和遗传的研究,植物自交不亲和鉴定方法的研究、植物自交不亲和基因克隆以及研究如何克服和合理利用植物自交不亲和等方面,取得了突破性进展,但还存在这很多亟待解决和需要深入研究的问题。

本文针对目前国内外植物自交不亲和的研究情况进行扼要概述,并对其研究前景进行展望。

1植物自交不亲和性的机制

自交不亲和性是花粉与雌蕊综合作用的结果, 涉及花粉

识别和拒绝过程, 具有自交不亲和性的植物可以识别亲和与不亲和的花粉。

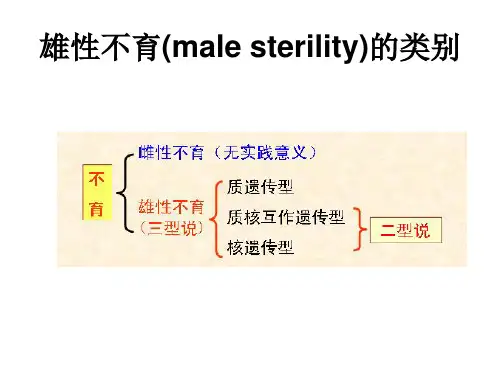

植物自交不亲和性根据花型不同,可分为异型

性SI和同型性SI.异型自交不亲和是指植物同一物种内不同个体花的雄蕊和雌蕊相对长度不同.同型自交不亲和是指花的形态结构相同,根据遗传机制不同又可分为孢子体型自交不亲和(sporophyticself-inconmpatibi1ity,SSI)与配子体型自交不亲和(gametophytic self-incompatibility,GSI)。

【1】SS I 由花粉母细胞的S-基因型决定,当它和雌蕊的基因型相同时, 花粉粒在柱头乳突表面萌发受阻, 如十字花科、菊科、旋花科植物等; GSI由花粉本身的S-基因型决定, 当它和雌蕊的基因型相同时,花粉一般能在柱头萌发并伸入花柱, 但花粉管在花柱中生长受到抑制, 如茄科、蔷薇科、罂粟科植物等。

【2】

【1】吴华清等.植物自交不亲和性的分子生物学进展.南京农业大学学报,2006,29(4):119.126.

【2】程萍等.植物自交不亲和性的分子研究.安徽农业科学, Journal of Anhui Agr.i Sci 2008, 36( 32) : 13984-

13986。