心血管麻醉

- 格式:ppt

- 大小:146.50 KB

- 文档页数:19

手术麻醉对人体心血管系统有何影响在现代医疗中,手术麻醉是保障手术顺利进行的重要环节。

然而,很多人可能并不清楚,麻醉过程中所使用的药物和操作,会对人体的心血管系统产生一系列的影响。

这些影响既可能是暂时的、可恢复的,也可能在某些情况下带来较为严重的后果。

首先,我们来了解一下麻醉药物对心血管系统的直接作用。

常见的麻醉药物,如吸入性麻醉药和静脉麻醉药,都能通过不同的机制影响心血管功能。

吸入性麻醉药,例如七氟烷、异氟烷等,能够抑制心肌收缩力。

这意味着心脏泵血的能力会有所减弱。

同时,它们还可能导致外周血管扩张,使得血压下降。

对于本身心血管功能就不太好的患者,这种血压下降可能会带来一定的风险。

静脉麻醉药,像丙泊酚,在使用过程中也可能引起血压下降。

其原因一方面是对血管的直接扩张作用,另一方面是对心肌收缩力的抑制。

除了麻醉药物的直接作用,麻醉操作也会对心血管系统产生影响。

在进行椎管内麻醉,也就是我们常说的“半身麻醉”时,局麻药注入椎管内会阻滞交感神经。

交感神经对于维持血管的紧张度和调节心脏功能起着重要作用。

一旦被阻滞,会导致血管扩张,进而引起血压下降。

特别是在麻醉平面过高的情况下,这种血压下降可能会更为明显。

全身麻醉诱导时,由于药物的快速起效和喉镜置入等操作刺激,可能会导致患者出现短暂的血压升高和心率加快。

这对于原本就有高血压或心血管疾病的患者来说,无疑增加了心血管系统的负担。

手术麻醉对心血管系统的影响还与患者的自身状况密切相关。

对于老年人来说,他们的心血管系统往往已经存在一定程度的退化,如血管弹性降低、心脏储备功能下降等。

在接受麻醉时,他们可能对血压和心率的变化更为敏感,更容易出现心血管并发症。

患有心血管疾病的患者,如冠心病、心力衰竭等,其心脏的供血和泵血功能已经受损。

麻醉过程中的各种变化可能会加重心脏的缺血缺氧,甚至引发心肌梗死等严重事件。

糖尿病患者由于长期的高血糖状态,可能会导致血管和神经的病变。

这使得他们在麻醉期间的心血管调节功能受到影响,增加了心血管并发症的发生风险。

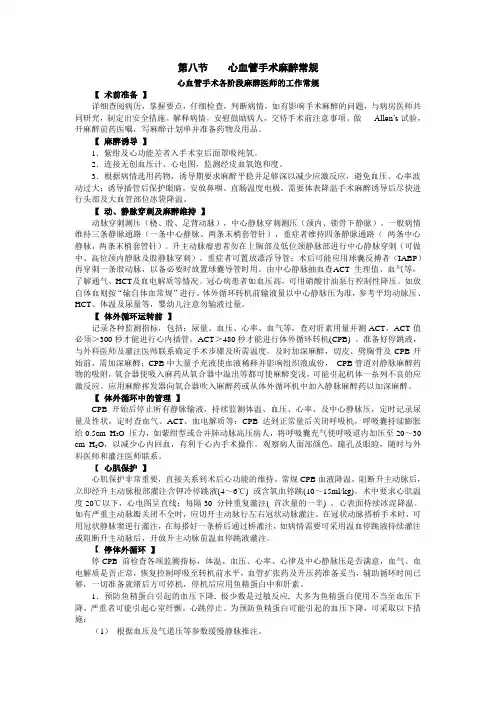

第八节心血管手术麻醉常规心血管手术各阶段麻醉医师的工作常规【术前准备】详细查阅病历,掌握要点,仔细检查,判断病情,如有影响手术麻醉的问题,与病房医师共同研究,制定出安全措施。

解释病情,安慰鼓励病人,交待手术前注意事项。

做Allen’s试验,开麻醉前药医嘱,写麻醉计划单并准备药物及用品。

【麻醉诱导】1.紫绀及心功能差者入手术室后面罩吸纯氧。

2.连接无创血压计、心电图,监测经皮血氧饱和度。

3.根据病情选用药物,诱导期要求麻醉平稳并足够深以减少应激反应,避免血压、心率波动过大;诱导插管后保护眼睛,安放鼻咽、直肠温度电极。

需要体表降温手术麻醉诱导后尽快进行头部及大血管部位冰袋降温。

【动、静脉穿刺及麻醉维持】动脉穿刺测压(桡、股、足背动脉),中心静脉穿刺测压(颈内、锁骨下静脉)。

一般病情维持三条静脉通路(一条中心静脉、两条末梢套管针),重症者维持四条静脉通路(两条中心静脉,两条末梢套管针)。

升主动脉瘤患者勿在上胸部及低位颈静脉部进行中心静脉穿刺(可做中、高位颈内静脉及股静脉穿刺)。

重症者可置放漂浮导管;术后可能应用球囊反搏者(IABP)再穿刺一条股动脉,以备必要时放置球囊导管时用。

由中心静脉抽血查ACT 生理值、血气等,了解通气、HCT及血电解质等情况。

冠心病患者如血压高,可用硝酸甘油泵行控制性降压。

如放自体血则按“输自体血常规”进行。

体外循环转机前输液量以中心静脉压为准,参考平均动脉压、HCT、体温及尿量等,婴幼儿注意勿输液过量。

【体外循环运转前】记录各种监测指标,包括:尿量、血压、心率、血气等,查对肝素用量并测ACT,ACT值必须>300秒才能进行心内插管,ACT>480秒才能进行体外循环转机(CPB) 。

准备好停跳液,与外科医师及灌注医师联系确定手术步骤及所需温度。

及时加深麻醉,切皮、劈胸骨及CPB开始前,需加深麻醉;CPB中大量予充液使血液稀释并影响组织液成份,CPB管道对静脉麻醉药物的吸附,氧合器使吸入麻药从氧合器中溢出等都可使麻醉变浅,可能引起机体一糸列不良的应激反应。

麻醉在心血管手术中的应用心血管手术是一种常见且重要的外科手术,对于心脏和血管系统的疾病有着重要的治疗和救治作用。

在进行心血管手术时,麻醉是必不可少的环节,它可以确保手术过程的顺利进行,并降低患者的疼痛和不适感。

麻醉在心血管手术中的应用有助于提高手术的安全性和成功率。

一、麻醉前准备在心血管手术前,麻醉师会与心脏外科医生进行密切合作,了解患者的具体病情和手术需求。

麻醉师需要评估患者的身体状况、心血管功能、呼吸系统情况等,以制定相应的麻醉方案。

同时,还需要了解患者的病史、过敏情况以及特殊需求,以便在手术过程中给予及时且准确的麻醉药物。

二、全身麻醉针对心血管手术,全身麻醉是一种常见的麻醉方法。

全身麻醉可以让患者处于无意识和无痛觉的状态,并能提供一定的肌肉松弛效果,便于医生进行手术操作。

常见的全身麻醉药物包括异丙酚、咪达唑仑、阿芬太尼等,通过静脉输注给予患者。

三、监测与辅助麻醉技术在心血管手术过程中,麻醉师会根据患者的生命体征进行监测,确保患者的安全。

常见的监测方法包括心电图监护、血压监测、呼吸监测、血氧饱和度监测等。

这些监测手段能够及时反映患者的生理状况,一旦出现异常,麻醉师可以及时采取相应的措施,以保证手术安全。

除了常规的麻醉监测,还可能会利用一些辅助麻醉技术来辅助手术。

例如,通过超声心动图辅助麻醉可以提供更加精确的心脏功能监测,帮助麻醉师更好地调整药物剂量和手术方案。

四、局部麻醉除了全身麻醉,局部麻醉在心血管手术中也有一定的应用。

局部麻醉可以减轻手术创伤引起的疼痛,同时降低全身麻醉药物的剂量,减少不良反应的发生。

在心血管手术中,常见的局部麻醉技术包括脊麻和硬膜外麻醉。

这些技术可以使患者处于意识清醒状态,同时提供有效的疼痛控制。

五、麻醉中的并发症及其处理心血管手术中的麻醉过程并非完全没有风险。

一些并发症如低血压、过度出血、心律失常等有可能发生。

因此,麻醉师需要密切观察患者的情况,及时处理并发症。

例如,通过调整药物剂量和输液速度来维持血压稳定,通过增加止血剂的使用来控制出血等。

麻醉对心血管有何影响从麻醉的实际应用情况可以看出,手术过程中有相当一部分麻醉药物会对患者的心血管系统产生影响,继而导致血管扩张、心肌抑制等不良反应,会导致患者的西恩血管循环中的有效血容量逐步减少,血压水平明显下降,心率频率明显升高等等。

麻醉药物还会对人体全身功能造成影响,延缓机体的新陈低谢速度,抑制机体调节功能,降低机体代偿能力,最终对患者造成明显的不良影响。

再者,麻醉对患者心血管造成的影响与麻醉范围实际大小、患者是否存在心血管系统疾病等具有明显关系。

若患者在术前已经合并高血压、冠心病以及心律失常等心血管疾病,手术期间更容易发生心血管系统不良信箱,心血管并发症的发生率高达25%至50%。

1.增加术中、术后心血管不良事件的危险因素高危因素:严重心脏瓣膜疾病、严重心律失常、近期心肌梗死、不稳定性冠状动脉综合种以及失代偿性心衰等等心血管系统疾病。

中危因素:既往心肌梗死病史、病理性Q波改变、糖尿病、轻度心绞痛、肾功能不全以及早期心衰等等心血管系统疾病。

低危因素:心电图异常、房室颤动、高龄、脑梗死、心功能检查、高血压病未得到有效控制等。

因此,想要降低手术患者的心血管风险。

在手术前,必须辅助患者完成相关检查,必须详细掌握患者的既往病史,了解患者的现有疾病,积极治疗患者的疾病。

若患者的手术治疗与原发心血管疾病并无明显关系,则需在手术前积极治疗原发心血管疾病,促使患者的血压维持在可接受范围内,不对患者的心脏功能以及肾脏功能造成影响,从而提高手术安全性,降低原发心血管疾病对术中心血管系统造成的负面影响。

1.麻醉药物对手术患者心血管的影响静脉麻醉药物:静脉麻醉是临床应用较广的一种麻醉方法,静脉麻醉药物的数量与类型较多,最常用的莫过于异丙酚以及依托咪酯等等。

异丙酚静脉注射后,可减弱心肌收缩频率与晨读,可降低心排血量。

再者,异丙酚还可减少外周血管扩张的回心血量,可进一步降低心排血量,可降低患者的血压水平。

但是,在实际应用过程中,部分心血管功能完善健康的患者可通过机体反射性心率增加以及内脏血管收缩,代偿性的将患者的血压与心排血量维持在一定程度。

麻醉科中的心电监护与心血管监测麻醉科是医院重要的科室之一,负责为手术患者提供全方位的麻醉管理和监测。

在麻醉过程中,心电监护和心血管监测是不可或缺的环节,能够提供重要的生命体征信息,保障手术的安全进行。

本文将深入探讨麻醉科中心电监护与心血管监测的意义、仪器设备以及其在临床中的应用。

一、心电监护的意义及仪器设备心电监护是指通过监测心电图来观察和记录患者的心脏活动情况。

心电图是一种反映心脏电活动的曲线图,能够反映患者的心律、传导功能和心肌缺血等情况。

心电监护在麻醉科中具有重要的意义。

首先,它能够及时发现和监测患者的心律失常,如心房颤动、室上性心动过速等,及时采取干预措施,避免心律失常引发更严重的并发症。

其次,心电监护可以监测心肌缺血的情况,因为手术中麻醉药物和手术刺激都可能导致心肌缺血。

如果及时监测到心肌缺血,可以采取相应的处理方法,避免发展为心肌梗死等严重后果。

心电监护常用的仪器设备有心电监护仪和导联线。

心电监护仪是一种专门用于心电图检测和记录的设备,具有高灵敏度和高分辨率,可以准确地捕捉到心电信号。

导联线是连接心电监护仪和患者的电缆,能够将患者的心电信号传输到心电监护仪上进行分析和记录。

二、心电监护的应用在麻醉科中,心电监护被广泛地应用于各类手术过程中。

下面将介绍几种常见手术中心电监护的应用。

1. 心脏手术心脏手术是对心脏进行疾病诊断和治疗的一种重要方式。

在心脏手术中,心电监护能够实时监测患者的心律和心脏功能,帮助麻醉医生及时了解患者的生命体征情况。

同时,心电监护还可以监测患者心肌缺血情况,帮助麻醉医生及时进行处理。

2. 大手术大手术是对危重患者进行的一种重要手术。

在大手术中,患者面临更高的手术风险,心电监护能够及时监测患者的心律和心脏功能,提供可靠的生命体征信息,帮助麻醉医生制定合理的麻醉方案和处理危急情况。

3. 高危患者一些高龄、合并症较多的患者在手术过程中容易出现心血管意外。

心电监护能够实时监测患者的心律和心电图变化,提前发现并处理可能的心肌缺血和心律失常,减少手术相关并发症的发生。

麻醉对心血管系统的影响麻醉是一种常用的医疗手段,能够使病人在手术过程中无痛感,提高手术成功率和病人的满意度。

然而,麻醉也会对心血管系统产生一定的影响。

本文将介绍麻醉对心血管系统的几个方面影响,并探讨其机制。

一、麻醉对心脏的影响在手术中使用的麻醉药物,特别是全身麻醉药物,会对心脏功能产生影响。

一方面,麻醉药物可以通过抑制交感神经系统的活性,降低心率和血压,减轻心脏的负担。

另一方面,麻醉药物也会对心肌产生直接的抑制作用,使心脏的收缩力和心输出量降低。

这些影响在正常病人身上可能不明显,但对于已经存在心脏疾病的病人来说就显得尤为重要。

二、麻醉对血管的影响麻醉药物会引起血管的扩张,包括冠状动脉的扩张。

这种扩张作用可以改善心脏的血液供应,减少心肌缺血的风险。

同时,血管的扩张也会导致血管的容量增加,血液循环的阻力降低,从而降低了心脏的后负荷。

这对于已经存在心血管疾病的病人来说尤为重要,有助于减轻心脏的负担。

三、麻醉对血液的影响麻醉药物会抑制血小板的聚集和凝血因子的活化,从而降低了血液的凝结能力。

这可以减少手术中的出血风险,但也意味着手术结束后需要更加密切地监测患者的凝血功能,以避免出现出血的并发症。

四、麻醉对心律的影响某些麻醉药物可以影响心律,使心脏的节律发生改变。

这种影响可能会导致心律失常的发生,尤其是在有心脏疾病或已经存在心律失常的病人身上。

因此,在手术过程中,监测和控制病人的心律变化非常重要,以避免出现严重的心律失常。

综上所述,麻醉对心血管系统有着明显的影响。

麻醉药物可以通过减轻心脏的负担和改善血管的功能来保护心血管系统,但对于已经存在心脏疾病的病人来说,这些影响可能不利于心血管的健康。

因此,在进行麻醉治疗时,医生需要充分评估患者的心血管状况,并合理选择麻醉药物和剂量,以确保手术的安全性和病人的健康。

值得注意的是,本文仅就麻醉对心血管系统的影响进行了简要的介绍,并未对具体的麻醉药物和手术进行详细分析。

对于具体的临床情况和安排,还需要医生根据病人的具体情况进行综合考虑和决策。

快通道心血管手术的麻醉目的:总结我科2008年3月~2009年10月20例心血管手术快通道麻醉的可行性。

方法:选择20例心功能Ⅱ~Ⅲ级的患者以咪达唑伦、小剂量芬太尼、丙泊酚、爱可松诱导,术中行丙泊酚靶控输注(TCI)持续泵入、异氟醚或七氟醚吸入,早期拔管,术后镇痛。

结果:术后20例全部在6 h内拔管,术毕即拔管4例。

ICU滞留时间12~24 h,住院时间6~8 d。

结论:心血管手术可以实施快通道麻醉,缩短患者在ICU和病房的滞留时间,改善患者的预后和降低医疗费用。

标签:快通道麻醉;心血管手术;早期拔管传统的心血管手术麻醉主要依赖大剂量阿片类药物的使用,但大剂量芬太尼麻醉术后苏醒慢、拔管晚,延长了心脏外科手术后患者ICU监护时间,增加患者及其家属的经济负担,这与当代麻醉的发展趋势不相吻合。

快通道心脏麻醉即在心脏手术后早期拔出气管导管(36.5℃;③没有活动性出血,胸腔引流量20 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa);血气分析:pH>7.30,PaO2>60 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),PaCO250 μg/kg)可有效抑制应激反应[4],但同时存在苏醒及拔管时间较长的现象[5]。

机械通气和ICU滞留延长是心脏手术医疗费用增加的主要原因。

有研究主张早拔管:早期拔管镇静止痛药用量较小,对高血压的发生率、血流动力学及患者应激性等均无影响,不增加术后并发症的发生[6]。

早期拔管,尽早停用正压通气可使呼吸道黏膜功能较快恢复,减少术后肺不张等肺部并发症,改善心脏舒张功能,减轻护理强度和降低费用[7]。

早期拔管必须保证患者的血流动力学平稳,若患者有下列情况的放弃快通道心脏麻醉:①射血分数(EF)36℃,是术毕气管拔管的必要条件。

大剂量芬太尼麻醉、气管拔管后患者疼痛减轻,而快通道麻醉性镇痛药用量少,患者拔管后常有疼痛反应,不利于患者恢复,术后及时有效的镇静和镇痛是快通道心脏麻醉的重要组成部分。

心血管外科麻醉管理制度一、前言心血管外科手术是一种高风险的手术,需要专业的麻醉管理来确保手术的成功和患者的安全。

因此,建立一套完善的心血管外科麻醉管理制度至关重要。

本制度将对心血管外科麻醉管理的各个环节进行规范和管理,以确保患者在手术期间得到最佳的麻醉管理和护理。

二、术前评估在进行心血管外科手术前,患者需要进行全面的术前评估,以确定患者的麻醉风险和手术适宜性。

在术前评估中,需要对患者的病史、体格检查、实验室检查、心电图、胸片等进行全面评估,确定患者的手术适宜性和麻醉风险。

此外,还需要评估患者的心脏功能、肺功能、肾功能等,以确定适合的麻醉方式和麻醉药物的选择。

三、手术室准备在心血管外科手术室准备阶段,需要对手术室进行全面的准备,确保手术室的设备和药物等麻醉用品齐全,确保手术室的环境清洁、通风良好,以确保手术的安全进行。

此外,需要对麻醉设备进行全面的检查和维护,确保麻醉设备的正常使用。

在准备期间,还需要对麻醉药物进行妥善保管,确保麻醉药物的质量和安全性。

四、麻醉管理在心血管外科手术期间,需要进行全面的麻醉管理,以确保患者在手术期间得到最佳的麻醉效果和护理。

在麻醉管理中,需要对患者的心血管功能、呼吸功能、循环功能等进行全面的监测和管理,以确保患者的生命体征稳定。

在麻醉管理中,需要对患者的麻醉深度、镇痛效果等进行全面的评估和管理,以确保患者在手术期间得到最佳的麻醉效果。

五、术后护理在心血管外科手术后,需要进行全面的术后护理,以确保患者在术后得到最佳的护理和康复。

在术后护理中,需要对患者的生命体征、疼痛程度、自主呼吸情况等进行全面的监测和管理,以确保患者的安全和舒适。

在术后护理中,还需要对患者的饮食、活动等进行全面的指导和管理,以确保患者的康复和健康。

六、质量管理在心血管外科麻醉管理中,需要进行全面的质量管理,以确保麻醉管理的质量和安全性。

在质量管理中,需要对麻醉团队的专业技能、协作能力等进行全面的评估和管理,以确保麻醉团队的素质和水平。

心血管麻醉学发展历程心血管麻醉学作为麻醉学的一个重要分支,其发展历程体现了从单纯维持手术期生命体征平稳到全面管理患者围术期生理功能及保护器官功能的转变。

以下是心血管麻醉学发展过程中的关键里程碑和特点:早期阶段•20世纪初至中叶:随着心脏外科手术的发展,对心血管麻醉的需求逐渐显现。

最初的手术如心脏直视手术等需要特殊的麻醉技术来控制心率、血压并维持血流动力学稳定。

心血管麻醉形成与初步发展•20世纪50年代至60年代:随着第一例成功的心内直视手术(1953年),心血管麻醉开始作为独立的学科领域受到重视。

这一时期麻醉医师开始研究如何安全地进行单肺通气、如何在体外循环下管理患者以及如何实施深度低温麻醉以降低代谢需求。

进一步发展与关键技术突破•20世纪70年代至80年代:随着心脏手术技术的复杂化和多样化,心血管麻醉技术取得了显著进步。

这包括:o血液保护策略的完善,减少了手术期间的血液丢失和输血需求。

o麻醉药物的选择和给药方法优化,实现精确调控循环和呼吸系统。

o循环监测技术的进步,如 Swan-Ganz 导管的应用,使得实时评估心脏功能和血流动力学状态成为可能。

现代心血管麻醉学•20世纪90年代至今:o心肌保护措施的进一步改进,例如通过使用冷停搏液或局部温控灌注减少心肌损伤。

o对于危重心脏病患者的围手术期管理更加精细,包括术前评估、术中监护和术后恢复方案的制定。

o药物靶控输注(TCI)系统的应用,提高了麻醉药物效果的精准性和安全性。

o多模式镇痛技术的推广,减轻术后疼痛,减少并发症。

o持续关注围手术期的认知功能保护、肾功能保护和免疫功能调节。

心血管麻醉学如今已经涵盖了所有涉及心脏和大血管的手术,不仅在手术室,还包括介入性导管室和重症监护病房,麻醉医生在这些环境中发挥着核心作用,确保患者在高风险手术下的生命安全,并最大限度地减少手术创伤对患者身体各系统的影响。