心理实验中的变量

- 格式:ppt

- 大小:3.97 MB

- 文档页数:36

第二节实验心理学研究中的基本变量一、变量的概念变量(变项)(variable)是指在数量上或质量上可变的事物的属性。

例如:光的强度可以由弱变强,呈现的时间可以由短变长,智力的IQ可以由小变大,这些都属于量的变量。

又如,人的性别有男女,人的宗教信仰有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等等,这些是质的变量。

质的的变量有时可以用数字代替类别,以便于统计分析。

二、变量的种类(一)自变量在心理实验中,自变量是由实验者操纵、掌握的变量。

自变量一词来自数学。

在数学中,y=f(x)。

在这一方程中自变量是x,因变量是y。

将这个方程运用到心理学的研究中,自变量是指研究者主动操纵,而引起因变量发生变化的因素或条件,因此自变量被看作是因变量的原因。

1、自变量的特点(1)它的变化会导致研究对象发生反应;(2)它的变化能够被研究者所操纵控制;(3)它的变化是受计划安排,系统性变化的。

2、自变量的种类:(1)刺激特点自变量:如果被试的不同反应是由刺激的不同特性,如灯光的强度、声音的大小等引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量。

(2)环境特点自变量:进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量。

时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验。

(3)被试特点自变量:一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量。

(4)暂时造成的被试差别:被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的。

(5)任务自变量:在实验中,被试接受的实验任务也可以作为自变量。

(6)指导语自变量:当被试来到实验室时,他们在各方面都是大致相同的,但是,当主试对被试进行分组后,每一组被试接受的指导语是不同的,这时一组被试与另一组被试的差别就产生了。

第二节实验心理学研究中的基本变量一、变量的概念变量(变项)(variable)是指在数量上或质量上可变的事物的属性。

例如:光的强度可以由弱变强,呈现的时间可以由短变长,智力的IQ可以由小变大,这些都属于量的变量。

又如,人的性别有男女,人的宗教信仰有佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等等,这些是质的变量。

质的的变量有时可以用数字代替类别,以便于统计分析。

二、变量的种类(一)自变量在心理实验中,自变量是由实验者操纵、掌握的变量。

自变量一词来自数学。

在数学中,y=f(x)。

在这一方程中自变量是x,因变量是y。

将这个方程运用到心理学的研究中,自变量是指研究者主动操纵,而引起因变量发生变化的因素或条件,因此自变量被看作是因变量的原因。

1、自变量的特点(1)它的变化会导致研究对象发生反应;(2)它的变化能够被研究者所操纵控制;(3)它的变化是受计划安排,系统性变化的。

2、自变量的种类:(1)刺激特点自变量:如果被试的不同反应是由刺激的不同特性,如灯光的强度、声音的大小等引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量。

(2)环境特点自变量:进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量。

时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验。

(3)被试特点自变量:一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量。

(4)暂时造成的被试差别:被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的。

(5)任务自变量:在实验中,被试接受的实验任务也可以作为自变量。

(6)指导语自变量:当被试来到实验室时,他们在各方面都是大致相同的,但是,当主试对被试进行分组后,每一组被试接受的指导语是不同的,这时一组被试与另一组被试的差别就产生了。

心理学实验法的三大变量定义特点及种责刺激变量刺激变量(Stimulus variables,简称S变量)是指能够引起机体反应的刺激特征。

这些特征可以具有多种形式:(1)自然性刺激和社会性刺激,前者如声、光、电、温度、气味等刺激,后者如由言语、表情和动作所代表的社会意义(如蔑视、关怀、期待、命令等);(2)具体性刺激和抽象性刺激,前者如具体的人、事、物及其变化,后者如文字、符号、讯号等;(3)外部刺激和内部刺激,前者来自机体外部环境,后者来自机体内部的变化,如内分泌激素的变化,使用药物对机体的影响等以及头脑中浮现出来的思想、观念、欲望等。

机体变量机体变量(Organismic variables,简称O变量)是指个体自身的特征。

个体包含两类特征。

物种特征和个体特征、各物种的所有个体都具有一定的、共同的形态特征和遗传上的性状综合,在生理上和行为上也都具有一定的共同特征。

例如,一只猴与一条狗,对待同样的刺激,其行为反应有很大差异;但是如果是几只猴或几条狗,各自相比较,其行为反应则很相似。

这是物种差异之故。

同一物种中个体之间也有差异,这种差异称为个体差异,例如人们在性别、年龄、学历、经历、健康状况、智力水平、性格、需要、动机、价值观和自我观念等方面的差异。

这些个体特征有些是生理上的,有些是心理上的;有些是比较持久的,有些是经常变动的。

反应变量反应变量(Response variables简称R变量)是指刺激引起在行为上发生变化的反应种类和特征。

人的行为反应可分为言语行为反应和动作行为反应.反应变量是极其多样化的、我们可以从下列几方面来分析。

反应速度上的差异,如人们在完成一项作业所需的时间,或一定时间里完成作业数量上的不同等。

反应正确性上的差异,如计算的正误次数,击中靶的次数或离中心的距离的不同等。

反应难度上的差异,即对不同难度的作业(如记忆广度、智力量表)人们所能达到的水平的不同以及反应次数和强度上的差异等等。

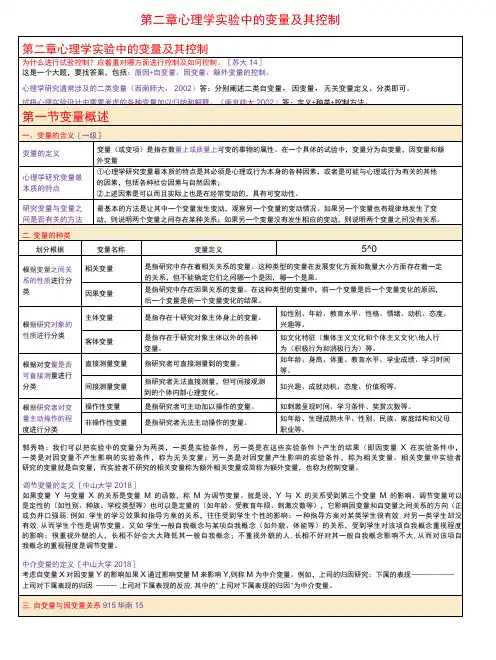

第二章心理学实验中的变量及其控制自变量是被操纵的变量,而因变量是被测定或被记录的变量。

在心理学实验中,自变量与因变量的关系有以下几种可能性:①当自变量增加时,因变量直线增加。

直线的斜度可能不同,但关系总是线性的;(A)②自变量与因变量两者没有关系。

它说明行为不受自变量的影响。

(如B)③当自变量增加时,因变量却相应减少。

(如C)④自变量与因变量形成非线性的关系。

其中有的是一致关系(如D、E),有的是倒转关系(如F)。

在后一种情况下,因变量先随自变的上升而上升,以后,自变量继续上升,而因变量持续下降。

第二节自变量及控制、自变量的含义简述自变量的含义。

自变量的含义:自变量是研究者所操纵且对被试反应产生影响的变量(自变量的不同取值称为水平X自变量的变化水平完全取决于研究者的操纵。

又称为独立变量。

如反应时实验中的不同照明条件,记忆实验中的不同识记条件等。

理解:①在心理学实验中,自变量的代名词是"处理"或"处理变量〃。

任何一个心理学实验的目的都是发现自变量在心理或行为中的效应, 因此选择自变量是研究者需要做出的最重要的决定之一。

②在实验设计中,自变量也叫因素或因子。

通常讲的单因素实验设计、多因素实验设计是指自变量的个数。

③水平是同一个自变量采取的维度,即自变量的不同取值,也叫实验处理。

每种自变量水平也叫一种实验处理。

AxB实验设计指自变量A水平的个数和自变量B水平的个数。

、自变量的种类举例说明自变量的种类。

实验的本质,无外乎是在有限个控制情境下的观察、比较,而这控制的关键就在于自变量。

划分根据自变量种类自变量定义举例(1)根据自变量的操作水平划分的种类①操作性自变量是指研究者可以直接操纵的变量,即自变量可很好地被量化并且是可以控制的。

①在记忆实验中,学习的次数是研究者可很好地操纵的自变量。

②在汉字加工的研究中,研究者常选择汉字的频率作为自变量。

让被试对高频汉字和低频汉字进行命名反应。

心理实验中的各种变量郑彬睿100940331 引言心理实验和其它学科的实验一样,都是在控制的条件下观察某种现象产生和变化的规律。

自变量,又叫刺激变量,它是实验者在实验中按照研究问题的需要进行选择、控制或有意加以改变的因素,它决定着行为或心理的变化。

因变量,又叫反应变量,它应随自变量的改变而变化,是自变量造成的结果,是主试观察或测量的行为变量,并且要用数量来表示,具有可操作性。

控制变量,在心理实验中,除自变量以外,对所有能够影响因变量的因素都要进行控制,使其它实验条件保持恒定。

额外变量就是实验中应该控制的变量。

本次实验的目的是通过测定“知道结果”的反馈信息对画线准确性的影响,验明实验中的自变量、因变量、控制变量。

2 实验方法2.1 被试某大学在校生男女各一名,年龄均为20岁2.2 实验仪器(材料)白纸若干、直尺若干把2.3 实验程序本实验为单因素组间设计。

自变量为练习中被试是否知道画线结果,具有两个水平,即知道结果(有反馈信息)和不知道结果(无反馈信息),甲乙两组被试分别分配到这两个水平上;因变量为画线的准确性,以画线长度或者画线长度与实际长度的误差为衡量指标。

明确的标准线段长度为3cm。

1.让被试甲坐在桌边,桌上放好画有黑色线段的白纸(令线段垂直于桌子边缘)和编号为“甲1”的白纸,用挡板挡住被试的视线,使其看不到自己画好的线段和画线的手。

实验过程中,扶好挡板,帮助被试移动白纸,在其完成20条竖线后结束。

2.主试换用白纸“甲2”。

每当被试画好一条线段,主试尽快量好,并立刻反馈线段的长度与参考标准线段的误差,长了、短了,还是刚好。

移动白纸,直到这轮40条线段画好。

3.主试换用白纸“甲3”。

实验过程与第一轮一致,不给予反馈信息。

4.换被试乙进行实验,用“乙1”、“乙2”、“乙3”三张白纸画线,画线方法完全相同,只是每次画线的结果都不给予反馈。

5.处理实验结果3 研究结果本实验主要变量的描述统计量结果,见表1和表2。

心理实验中的各种变量——有关反馈对运动技能学习效果的影响的研究何晶鞠茏梁超蔡培(上海师范大学07应用心理学1班,上海,200234)摘要:本实验旨在帮助心理系的学生辨析心理学实验中的各种变量:自变量(independent variable)、应变量(dependent variable)、控制变量(controlled variable)。

本实验原本用作检测在动作技能学习中,反馈(feedback)对学习效果的影响。

最后,虽然我们很顺利地理清了本实验中的各种变量,但是在“反馈对学习效果的影响”这一研究方向中,我们的实验失败了,最后得出的结论为反馈对学习是没有影响的,这显然有驳常理。

分析原因,可能是实验程序中没有对被试的疲劳这一无关变量加以控制,也可能是实验假设本身有误,动作技能无法在有无反馈的两种不同的情况下迁移。

关键字:运动技能学习反馈增补反馈变量控制一、导言自变量,又叫刺激变量,它是由实验者在实验中按研究问题的需要有意加以改变的因素。

自变量的变化至少要有两个不同水平。

因变量,又叫反应变量。

它随自变量的改变而变化,并且用数量来表示。

控制变量,在心理实验中,除了自变量外,对所有能够影响反应变量的因素都要进行控制。

一个实验者不只是在实验设计时要明确实验中的各种变量,在整个实验进行的过程中,也要时时刻刻考虑到他们。

例如在写实验报告时,首先在提出问题中要明确自变量和反应变量时的关系;在方法中要说明对自变量以外的可能影响反应变量的因素是如何进行控制的,结果中的图表要让读者容易看出自变量与反应变量。

画图时自变量必须画在横坐标上,反应变量必须画在纵坐标上。

否则就将心理是对客观事物的反映这个关系弄颠倒了。

结论也要围绕自变量如何引起反应的变化来回答实验前提出的问题。

因此,正确理解和处理实验中的各种变量是从事心理实验研究的必要条件。

与运动有关的信息分两类:一是在运动之前得到的,二是在运动之中或运动之后得到的。

在运动之前,我们会得到一些有关学习的动作技能的信息,如动作技能练习前的言语指导和示范。

《实验心理学》详细笔记第一章绪论第一节心理实验中的各种变量变量就是在数量上或质量上可以变化的事物的属性。

一、自变量1、自变量的定义自变量即刺激变量,它是由主试者选择、控制的变量,它决定着行为或心理的变化。

我们要选择的自变量的变化间距,即检查点,要能引起因变量相应的变化。

我们把能引起因变量变化的自变量的变化,叫做自变量的不同水平。

2、自变量的种类1)刺激特点自变量,如果被试的不同反应是由刺激的不同特性引起来的,我们就把引起因变量变化的这类自变量称为刺激特点自变量。

(如主试要求被试学习50个单词,这些单词也许是常见的,也许很少见到。

那么,这些单词在报纸上出现的频率就是单词的一个特点,我们可以研究单词的频率对再认的影响。

句子的不同类型,如肯定句与否定句,主动句与被动句,都是句子的特点。

这些自变量都是因自身的不同特点而引起被试不同反应的,它们都属于刺激特点的自变量。

)2)环境特点自变量,进行实验时环境的各种特点,如温度、是否有观众在场、是否有噪音、白天或夜晚等等,都可以作为自变量。

时间也属于环境自变量。

时间是一种非常重要和无时不在的自变量,特别是在记忆的实验中,你甚至可以说,几乎没有不用时间作自变量的记忆实验。

3)被试特点自变量,一个人的各种特点,如年龄、性别、职业、文化程度、内外倾个性特征、左手或右手为利手、自我评价高或低等,都可以作为自变量。

4)暂时造成的被试差别,被试的暂时差别通常是由主试的安排,也就是由主试给予的不同指示语造成的。

二、因变量1、因变量的定义因变量即被试的反应变量,它是自变量造成的结果,是主试观察或测量的行为变量。

2、因变量的可靠性即信度信度指一致性,即同一被试在相同的实验条件下应该得到相近的结果。

3、因变量的有效性即效度当自变量的确造成了因变量的变化,而不是其他的各种因素造成了因变量的变化,我们就说这种因变量是有效的。

如果因变量的变化不是自变量造成的,而是由其他因素,即没控制好的额外因素造成的,这种因变量就是无效的,或者说产生了自变量的混淆。

分析实验中的变量邵静纪正霞王金慧(南通大学教科院应心091)一、摘要本实验根据被试蒙眼转动动觉方位辨别仪到指定角度所得的误差来研究定指导结果对角度估计准确性的影响,并分析本实验设计中的自变量、因变量、控制变量。

本实验自变量是被试是否被告知结果,得到的两组误差平均数,进行t 检验,发现两组差异显著。

二、引言变量是指在数量上或质量上可变的事物的属性。

变量是构成实验三大要素之一,是实验的核心。

变量作为心理学实验的基本特征,决定了到底符合什么条件的研究才可以成为实验,及实验必须操纵环境以产生变化。

实验研究在某种意义上来说就是对各种变量的操纵、控制、观察和比较的过程。

变量是使实验运转的齿轮。

好实验与差实验的区别就在于变量的有效选择与操控。

因此,变量是实验研究最基本的问题,是实验研究的根基。

实际上我们可以把实验中的变量分为两类,一类是实验条件,另一类是在这些实验条件下产生的结果(即因变量)。

在实验条件中,一类是对因变量不产生影响的实验条件,称为无关变量;另一类是对因变量产生影响的实验条件,称为相关变量。

相关变量中实验者研究的变量就是自变量,而实验者不研究的相关变量称为额外相关变量或简称为额外变量,也称为控制变量。

自变量,是在实验中按研究问题的需要有意加以操纵和改变的变量,一般自变量的变化应为连续或非连续的变化,并且为两个或两个以上的水平变量的不同水平称为实验处理。

因变量,又叫反应变量,是随着自变量或其他因素的变化而变化(在实验中通常假设因变量随自变量的变化而变化),可用一定的数量指标来表示,如反应时、皮肤点位等。

它是实验者要观察的指标,是被试心理特征变化的反应或表现。

额外变量,又叫控制变量,它是与实验目的无关,但又对被试的反应有一定影响的变量。

一个好的实验设计既要有定义良好的自变量和因变量,同时也对额外变量进行严格、有效地控制,排除额外变量对研究变量产生消极的影响,保证实验结果的科学性和可靠性,使实验结果具有较高的解释率。

心理学研究中的变量操作与控制心理学研究的目标是探索、理解和解释人类的心理活动与行为。

为了达到这一目标,研究者需要借助变量操作与控制来探究心理现象。

本文将从理论与实践两个方面探讨心理学研究中的变量操作与控制。

一、变量操作1. 独立变量在心理学研究中,独立变量是指研究者有意诱发或操纵的变量。

通过对独立变量的操作,研究者能够观察到其对被试者一系列目标变量的影响。

例如,在研究人们学习记忆的过程中,研究者可以通过控制学习材料的难度、学习时间的长短等来操纵独立变量。

2. 依赖变量依赖变量是指在研究中观察、测量和记录的被试者的反应或行为。

它是根据独立变量的操作结果而进行观察和测量的。

例如,在探究心理刺激对情绪的影响时,人们常常通过测量被试者的情绪反应来获得依赖变量的数据。

3. 操纵变量操纵变量即独立变量的不同取值。

研究者通过操纵变量的取值来调整独立变量的操作,在不同条件下观察依赖变量的变化情况。

例如,对于研究人际互动的心理效应,研究者可以将操纵变量设置为参与者的亲密程度,然后观察参与者的情感体验等依赖变量。

二、变量控制1. 外部变量控制外部变量是指可能与研究目的存在关联的、但不是研究重点的其他变量。

为了排除外部变量的干扰影响,研究者需要进行外部变量控制。

例如,在研究学习记忆的过程中,为了排除不同被试者个体差异的影响,研究者通常会控制月龄、性别等外部变量。

2. 内部变量控制内部变量是指存在于研究主题内部的、影响独立变量和依赖变量之间关系的其他变量。

为了排除内部变量的混杂干扰,研究者需要进行内部变量控制。

例如,在探究因果关系时,研究者需要通过随机分组实验设计来控制内部变量,使得实验组和对照组在除了独立变量外的其他因素上保持一致。

3. 随机化控制随机化控制是指通过随机分配参与者或条件的方法,消除干扰变量对研究结果的影响。

研究者可以采用随机分组、随机抽样等方法进行随机化控制。

随机化可以增加研究的可靠性和有效性,使得样本具有代表性,减少了个体差异等因素带来的干扰。

(1)自变量:即实验中实验者所操纵的、对被试的反应产生影响的变量。

自变量可以分为:作业变量;环境变量;被试变量(2)因变量:指在实验中,由操纵自变量而引起的被试的某种特定反应的变量。

对因变量的控制:使用规范的指导语;选择恰当的因变量指标;避免量程限制。

①天花板效应:由于反应指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最高端

②地板效应:由于反映指标的量程不够大,使反应都停留在指标量表的最低端

(3)控制变量(额外变量):不是研究者要考虑的,但是会对因变量产生影响的变量,由于实验者必须控制其对因变量的影响,所以叫做控制变量

①实验者效应:主试在实验中可能以某种方式有意无意地影响被试,使他们的反应符合主试的期望。

典型表现为皮格马利翁效应,罗森塔尔效应

②要求特征:被试自发地对实验目的产生一种假设或猜想,然后再以一种自以为能满足这一假想的实验目的的方式进行反应。

典型表现为霍桑效应和安慰剂效应。

变量:是指在性质、数量上可以变化、操作或测量的条件、现象或特征。

自变量:是实验者依据实验目的,加以确定并操作执行的实验条件。

自变量的分类:1.刺激特点的自变量:不同的实验处理。

2.环境特点的自变量:温度、湿度、照明度、噪声以及是否有他人在场等。

3.被试特点的自变量:一个人的各种身心(身高、体重;气质、性格)特点,只能选择,不能改变。

4.暂时造成的被试差异变量:如人的情绪(被音乐或视频诱发)、学习方法、动机水平。

自变量的控制:1.要对自变量下操作定义:通过操作程序和测量方法呈现其意义。

要能重复试验。

2.确保自变量操作的严密性:防止与其他变量发生混淆3.进行预实验因变量:是根据自变量的变化而产生的结果,是主试应该给予观察、记录或测量的变量。

确定(因变量的指标):1.反应的正确性:给被试某个刺激,看被试反应的对错。

2.反应速率:被试完成某项任务的时间或是在规定时间内完成任务次数。

3.任务难度:要求被试完成的作业有难度等级,然后测量被试所达到的水平。

4.反应的强度:常为生理指标,也有情绪等行为指标。

良好的反应变量指标考虑的问题:1.可靠性:反应指标要有一定的信度,即多次测量结果一致。

2.有效性:因变量的指标能有效反应自变量的变化。

3.敏感性:自变量变化会引起相应反应变量的变化。

天花板效应和地板效应无关变量:除自变量以外,一切能够影响实验结果而需要加以控制的变量。

无关变量的种类:1.自变量以外的一切被试变量(机体变量)。

2.自变量以外的一切环境变量3.具体的实验技术引起的系统误差:包括练习误差、疲劳误差、顺序误差、习惯误差、期望误差、动作误差。

4.实验过程中的人工效应:由于实验程序以及主、被试因素引起的使实验失灵的系统误差。

1)实验者效应:由于主试的期望、性别和形象等因素所产生的系统误差。

2)霍桑效应:被试知道参与实验而造成的效应3)安慰剂效应:被试没有参与条件改变,但也有效应。

如心理因素在起作用,可以通过盲实验避免。

绪论心理实验中的各种变量一、实验背景心理实验和其他学科的实验一样,都是在控制的条件下观察某种现象产生和变化的规律。

心理实验所要观察的是心理活动的规律,由于一个人的心理活动不可能被他人直接观察到,只有从他的行为表现和言语反应间接地了解,因此,心理实验往往是通过改变外界条件、记录被试的反应来探讨心理活动的规律。

做心理实验之前,必须明确这个实验的目的,也就是要明确它要解决一个什么问题。

例如,对时间的估计是否受时间长短的影响,或者说时间知觉与被估计时距的关系。

根据这个问题就可以确定这个实验的各种变量。

自变量,又叫刺激变量,它是由实验者在实验中按研究问题的需要有意加以操纵和改变的变量,一般自变量的变化应为连续或非连续的变化,且为两个或两个以上的水平,变量的不同水平称为实验处理,所谓实验处理即主试操纵的,对被试的反应可能有一定影响刺激条件的变化。

因变量,又叫反应变量。

它是主试要观察的指标,是被试心理特征变化的反应或表现,它是随着自变量或其他因素的变化而变化(在实验中通常假设因变量随自变量的变化而变化小),可用一定的数量指标来表示,如反应时、皮肤电位等。

额外变量,又叫控制变量,它是与实验目的无关,但又对被试的反应有一定影响的变量。

总之,一个好的实验设计既要有定义良好的自变量和因变量,同时也对额外变量进行严格、有效的控制,排除额外变量对研究变量产生消极的影响,保证实验结果的科学性和可靠性,使实验结果具有较高的解释率。

二、实验目的1.通过测定有无反馈对画线准确性的影响,确定实验中的自变量、因变量和控制变量。

2.学习和掌握如何对自变量、因变量下操作定义,并进行严格和有效地控制。

3.如何有效控制额外变量,避免额外变量对实验结果造成的随机误差和系统误差。

三、实验方法(一)被试以大学生为被试4人一组,其中2个被试知道每次练习画线结果(有反馈),2个被试不知道每次练习画线结果(无反馈)。

(二)实验材料1.一张10cm³10cm的白卡片,上面画有一条2cm长的直线,将画有直线的白色卡片放入镜框内,直线与水平面平行、居于镜框中间,作为实验的标准刺激。