最新7.4结晶现象 公开课

- 格式:ppt

- 大小:1.17 MB

- 文档页数:7

九年级化学下册:7.4结晶现象本节内容是初中溶液知识体系的继续和完善。

教材开始以展示漂亮的晶体图片让学生欣赏,再通过实验与溶解现象相反过程的另一种现象——结晶现象学习结晶的原理和方法,在此基础上进一步学习两种分离混合物的方法——结晶法和过滤法。

本课程利用之前学习的天然水的净化中,过滤的方法来具体操作,结合有关溶液的知识,向学生介绍分离混合物的一般方法,培养学生实验操作能力及对实验过程和实验结果的表达能力。

【教学目标】1.知识与技能(1)了解晶体和结晶现象。

(2)了解结晶方法的原理和过滤操作要点。

(3)学习使用结晶、过滤的方法分离混合物。

2.过程与方法通过观察常见晶体结晶形成等活动,提高运用观察、实验等方法获取知识的能力。

3.情感、态度与价值观通过分离混合物、制造晶体等活动和过滤操作要点等的学习,培养严谨求实和勇于实践的科学精神。

【教学重点】结晶法分离混合物的原理和操作。

【教学难点】可溶性杂质除去方案的设计;课堂时间的调控。

【教学准备】教学设备:投影仪,计算机实验用品:烧杯、玻璃棒、药匙、量筒(10mL)、胶头滴管、蒸发皿、坩埚钳、酒精灯、漏斗、铁架台(带铁圈)、托盘天平、滤纸、火柴、明矾、粗盐。

一、导入新课国庆节,我去做客,我妈妈冲了一杯很甜的糖水,开始我没喝完,等过了一段时间,发现杯底有白糖析出。

我问妈妈是否当时没搅拌?妈妈说当时糖已经全部溶解,你能帮我分析白糖析出的原因吗?这节课我们学习有关晶体和结晶的知识。

二、推进新课活动1 知道晶体可由饱和溶液形成[复习提问]1.什么叫做饱和溶液?2.温度对固体物质溶解度影响的三种情况?3.将硝酸钾的饱和溶液恒温蒸发掉部分水和将硝酸钾饱和溶液降温冷却分别会有什么现象发生?为什么?(都会有硝酸钾固体析出。

前者因为溶剂量减少,后者因为硝酸钾的溶解度随温度降低而减小。

)[过渡]蒸发溶剂和冷却饱和溶液都可以从硝酸钾饱和溶液中得到硝酸钾固体这个过程化学上称为结晶现象,得到的硝酸钾固体我们称为硝酸钾晶体。

初中化学结晶现象讲解教案主题:结晶现象一、实验目的1. 观察不同溶质在水中结晶的现象;2. 了解溶解和结晶的过程;3. 培养学生的观察能力和实验操作技能。

二、实验原理在溶液中存在溶质(晶体)、溶剂(溶剂)和水分(溶剂)。

当在一定条件下,如温度变化、溶剂的挥发等,在溶液中会发生溶质和溶剂分离的过程,形成结晶。

三、实验器材1. 试管;2. 硫酸镁(MgSO4);3. 碘酒(KI);4. 砂糖;5. 纯净水;6. 双显微镜;7. 显微镜片。

四、实验步骤1. 在试管中分别加入硫酸镁、碘酒和砂糖;2. 加入适量的水,摇匀使溶质完全溶解;3. 将试管放置在水浴中,使水温逐渐升高(可在烧杯中加热水);4. 观察试管中的现象,记录溶解和结晶的过程。

五、实验要求1. 操作时要小心谨慎,避免溅出试管中的溶液;2. 观察时要注意珍惜实验器材,注意节约用水。

六、实验内容总结通过本次实验,我们可以看到硫酸镁和碘酒在水中加热后会先溶解,然后在逐渐降温的过程中形成结晶。

而砂糖在水中加热后则会溶解并随水的蒸发逐渐结晶。

通过这个实验,我们可以更好地了解溶解和结晶的过程,培养我们的观察能力和实验操作技能。

七、拓展实验可以尝试在添加不同溶剂和溶质的情况下,观察结晶现象的特点。

八、安全提示1. 实验时应戴实验眼镜,避免溅出试管中的溶液;2. 高温实验时,应小心操作,以免烫伤。

九、实验总结结晶现象是化学中常见的一种现象,通过本次实验可以更好地理解溶解和结晶的过程。

希望同学们通过这次实验,对化学实验更加了解。

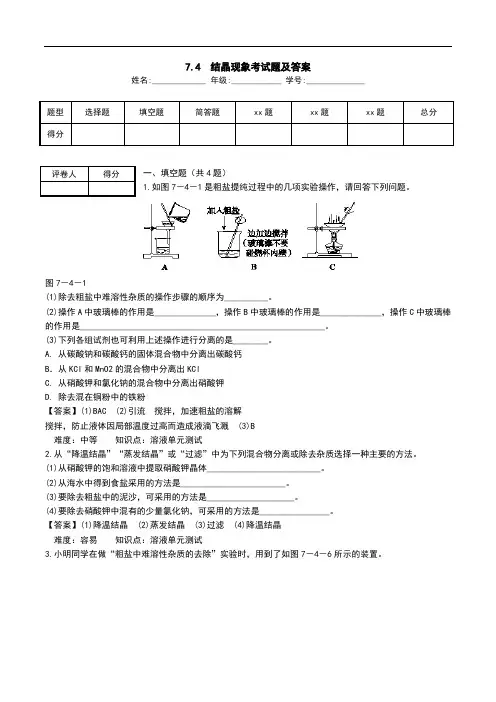

7.4 结晶现象考试题及答案姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________题型选择题填空题简答题xx题xx题xx题总分得分一、填空题(共4题)1.如图7-4-1是粗盐提纯过程中的几项实验操作,请回答下列问题。

图7-4-1(1)除去粗盐中难溶性杂质的操作步骤的顺序为__________。

(2)操作A中玻璃棒的作用是______________,操作B中玻璃棒的作用是______________,操作C中玻璃棒的作用是________________________________________________________。

(3)下列各组试剂也可利用上述操作进行分离的是________。

A. 从碳酸钠和碳酸钙的固体混合物中分离出碳酸钙B.从KCl和MnO2的混合物中分离出KClC. 从硝酸钾和氯化钠的混合物中分离出硝酸钾D. 除去混在铜粉中的铁粉【答案】(1)BAC (2)引流搅拌,加速粗盐的溶解搅拌,防止液体因局部温度过高而造成液滴飞溅(3)B难度:中等知识点:溶液单元测试2.从“降温结晶”“蒸发结晶”或“过滤”中为下列混合物分离或除去杂质选择一种主要的方法。

(1)从硝酸钾的饱和溶液中提取硝酸钾晶体__________________________。

(2)从海水中得到食盐采用的方法是________________________。

(3)要除去粗盐中的泥沙,可采用的方法是____________________。

(4)要除去硝酸钾中混有的少量氯化钠,可采用的方法是________________。

【答案】(1)降温结晶(2)蒸发结晶(3)过滤(4)降温结晶难度:容易知识点:溶液单元测试3.小明同学在做“粗盐中难溶性杂质的去除”实验时,用到了如图7-4-6所示的装置。

评卷人得分图7-4-6(1)请指出该装置图中的一处错误:______________________________。

专题7.4 结晶现象(练习)【基础篇】1.在“粗盐的提纯”实验中,一定用不到的仪器是()A.铁架台、蒸发皿B.酒精灯、漏斗C.细口瓶、试管D.量筒、烧杯【答案】C【解答】解:粗盐的主要成分是氯化钠,粗盐提纯是通过溶解(把不溶物与食盐初步分离)、过滤(把不溶物彻底除去)、蒸发(食盐从溶液中分离出来而得到食盐)得到精盐的过程,溶解前,可用量筒量取水,溶解操作用到的仪器是烧杯、玻璃棒;过滤操作中用到的仪器是铁架台、烧杯、玻璃棒、漏斗;蒸发用到的仪器是蒸发皿、玻璃棒、铁架台、酒精灯;故一定用不到的仪器是细口瓶、试管。

故选:C。

2.下列有关溶液说法正确的是()A.饱和溶液一定是浓溶液B.溶液是均一、稳定的混合物C.溶液蒸发溶剂,一定析出晶体D.水是溶剂【答案】B【解答】解:A、溶液是否饱和与溶液的浓稀没有必然联系,饱和溶液不一定是浓溶液,也可能是稀溶液,故选项说法错误。

B、溶液的基本特征是均一性和稳定性,是均一稳定的混合物,故选项说法正确。

C、溶液可能是不饱和溶液,溶液蒸发溶剂,不一定析出晶体,故选项说法错误。

D、水是常见的溶剂,水不一定就是溶剂,汽油、酒精也可以作溶剂,故选项说法错误。

故选:B。

3.在“粗盐的初步提纯”实验中,下列操作正确的是()A.取用B.溶解C.过滤D.蒸发【答案】C【解答】解:A、取用固体粉末状药品时,瓶塞要倒放,应用药匙取用,不能用手接触药品,图中瓶塞没有倒放,所示操作错误。

B、溶解操作应在烧杯中进行,不能用量筒溶解固体,图中所示操作错误。

C、过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,图中所示操作正确。

D、蒸发操作应用蒸发皿进行完成,图中所示操作错误。

故选:C。

4.将某温度下热的硝酸钾饱和溶液逐渐冷却至室温,下列图象错误的是()A.B.C.D.【答案】D【解答】解:硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大,随着温度的降低而减小,将热的硝酸钾饱和溶液冷却到室温,有硝酸钾晶体析出.A、将热的硝酸钾饱和溶液冷却到室温,有硝酸钾晶体析出,溶液中溶质的质量减小,故A正确;B、将热的硝酸钾饱和溶液冷却到室温,有硝酸钾晶体析出,应该从零开始,故B正确;C、将热的硝酸钾饱和溶液冷却到室温,有硝酸钾晶体析出,溶液中溶质的质量减小,溶剂的质量不变,故C正确;D、将热的硝酸钾饱和溶液冷却到室温,有硝酸钾晶体析出,溶液中溶质的质量减小,溶剂的质量不变,溶质质量分数逐渐减小,故D错误.故选:D。

初中化学结晶现象优秀教案

主题:结晶现象

年级:初中

课时:1课时

教学目标:

1. 了解结晶现象的基本概念和特征;

2. 掌握结晶现象的形成条件和影响因素;

3. 能够描述结晶现象的实验过程;

4. 培养学生观察和实验的能力。

教学内容:

1. 结晶现象的定义和特征;

2. 结晶现象的形成条件;

3. 结晶现象的实验过程。

教学准备:

1. 实验器材:烧杯、搅拌棒、热板、试管、硝酸钠和硫酸铜溶液;

2. 教学PPT。

教学过程:

一、导入(5分钟)

老师通过图片或视频展示一些结晶现象,引导学生讨论结晶现象的特征和意义。

二、理论讲解(10分钟)

1. 结晶现象的定义和特征:结晶是溶液中溶质在溶剂中结晶成固体晶体的物理现象;

2. 结晶现象的形成条件:溶液中溶质的溶解度要大于溶质的溶解度,且溶液冷却过程中无杂质干扰;

3. 实验示范:将硝酸钠和硫酸铜溶液混合后,加热搅拌至完全溶解,然后冷却过程中可观察到结晶现象。

三、实验操作(20分钟)

1. 学生根据实验步骤操作,观察记录结晶现象;

2. 学生在老师指导下进行结晶现象实验的讨论和总结。

四、总结与检测(10分钟)

1. 学生通过实验讨论和总结结晶现象的特点和形成条件;

2. 老师进行知识检测,确认学生对结晶现象的掌握情况。

五、作业布置(5分钟)

布置作业:请学生查找3种常见的结晶现象,并写出其形成条件和应用领域。

教学反思:

本节课结合了理论讲解和实验操作,让学生通过实践观察结晶现象,培养了学生的实验能力和观察力。

未来可以增加更多的结晶实验,让学生对结晶现象有更深入的理解。

初中化学说课结晶现象教案

教学内容:结晶现象

教学目标:

1. 了解什么是结晶现象

2. 掌握结晶过程的基本特点

3. 能够描述结晶过程中的原子、分子排列规律

教学重点:

1. 结晶现象的定义

2. 结晶过程的基本特点

3. 结晶过程中的原子、分子排列规律

教学难点:

1. 能够应用结晶现象解释晶体的形成和性质

2. 掌握结晶现象的应用

教学准备:

1. PPT或教材

2. 实验器材:烧杯、玻璃棒、硫酸钠和硝酸银溶液

3. 示范材料:冰糖或其他结晶体

教学过程:

一、导入(5分钟)

1. 教师通过介绍结晶现象在日常生活中的应用,引出本节课的学习内容。

二、新知讲解(15分钟)

1. 介绍结晶现象的定义和基本特点。

2. 解释结晶过程中原子、分子排列规律。

3. 利用PPT或教材进行讲解。

三、实验演示(15分钟)

1. 展示结晶实验:在烧杯中加入硫酸钠和硝酸银溶液,观察结晶的生成过程。

2. 让学生观察并记录结晶的形状、颜色等特征。

四、讨论与总结(10分钟)

1. 引导学生思考结晶现象在实际生活中的应用。

2. 让学生总结结晶现象的特点,并与实验结果进行对比。

五、课堂作业(5分钟)

1. 布置相关作业,例如写一篇结晶现象的应用文或解答相关问题。

教学反思:

通过本节课的学习,学生能够了解结晶现象的基本特点和应用,并能够灵活运用结晶现象解释实际问题。

同时,通过实验演示,学生对结晶过程有了更直观的理解,提高了学生的学习兴趣和实践能力。