年七年级地理上册 3.4 世界的聚落例题与讲解(含详解) 湘教版

- 格式:doc

- 大小:14.78 MB

- 文档页数:5

初中地理湘教版七年级上册第三章第四节世界的聚落练习题一、单选题(本大题共20小题,共40.0分)1.读图,四地的聚落景观图片,完成问题.各聚落及其主要的生产方式对应不恰当的是()A. 甲----渔业B. 乙----畜牧业C. 丙----林业D. 丁----种植业2.如图为我国某地聚落景观,当地居民以茶树种植为主业。

读图,完成问题。

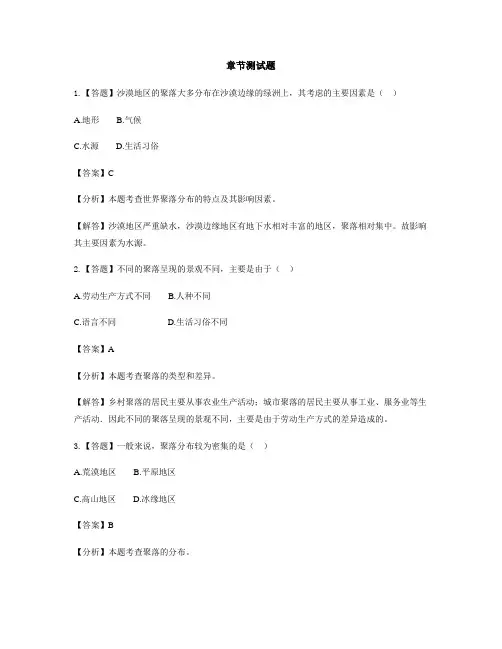

该景观的聚落形式及判断理由是()①城市②乡村③从事农业生产④从事非农业生产A. ①③B. ①④C. ②③D. ②④3.古老村落是世界古文明的重要组成部分,大量古村落被发掘并加以保护,其中位于陕西省西安郊的半坡村落遣址是距今6800-6200年新石器时代的先民在河谷阶地上营建的居住场所。

读“世界古文明发源地及半坡原始村落分布图”,完成问题。

下列说法有误的是()A. 半坡原始村落属于乡村聚落B. 半坡原始村落属于城市聚落C. 半坡村落遗址有多种研究价值D. 半坡村落遗址应开发与保护并重4.如图四幅图为乡村到城市发展过程的聚落变化,请选出正确的演变过程()A. ①②③④B. ①③②④C. ①④③②D. ①②④③5.如图示意某地区人口密度。

读图完成问题。

甲、乙两地都形成了特大城市,与甲地相比,乙地形成城市的区位优势是()A. 地形平坦B. 水源充足C. 陆路交通方便D. 水路交通枢纽6.船型屋是我国某地居民就地取材,以竹木为屋架,茅草覆顶,底部架空而成的一种民居形式(如图)。

该民居的营造技艺,入选了我国第二批国家级非物质文化遗产名录。

据此完成3~5题。

船型屋采用下空结构可能是()A. 防寒、防冻土B. 防雨、防水淹C. 防风、防滑坡D. 防潮、防蛇鼠7.地坑院被誉为“地下四合院”。

河南陕县黄土层堆积深厚,地坑院历史悠久,保存完好。

读图,完成问题。

这种民居反映了当地环境特点()A. 长冬无夏,气温年较差小B. 地处西北地区,降水稀少C. 气候干旱,缺少木材D. 黄土层深厚,且有直立性8.亚洲地域广阔,传统民居深受自然环境影响。

章节测试题1.【答题】沙漠地区的聚落大多分布在沙漠边缘的绿洲上,其考虑的主要因素是()A.地形B.气候C.水源D.生活习俗【答案】C【分析】本题考查世界聚落分布的特点及其影响因素。

【解答】沙漠地区严重缺水,沙漠边缘地区有地下水相对丰富的地区,聚落相对集中。

故影响其主要因素为水源。

2.【答题】不同的聚落呈现的景观不同,主要是由于()A.劳动生产方式不同B.人种不同C.语言不同D.生活习俗不同【答案】A【分析】本题考查聚落的类型和差异。

【解答】乡村聚落的居民主要从事农业生产活动;城市聚落的居民主要从事工业、服务业等生产活动.因此不同的聚落呈现的景观不同,主要是由于劳动生产方式的差异造成的。

3.【答题】一般来说,聚落分布较为密集的是()A.荒漠地区B.平原地区C.高山地区D.冰缘地区【答案】B【分析】本题考查聚落的分布。

【解答】一般来说,聚落分布较为密集的地区是平原地区,因为平原地区地势平坦,耕地面积广,农业发达,交通便利,而荒漠地区、高山地区和冰缘地区自然条件恶劣,人口分布少,选B。

4.【答题】下列地区聚落分布密集的地方是()A.高山地区B.河流中下游的平原地区C.荒原地区D.冰缘地区【答案】B【分析】本题考查聚落的分布。

【解答】聚落分布密集的地方是河流的平原地区,故答案选B。

5.【答题】“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑。

”这首歌描述的乡村聚落类型是()A.农村B.渔村C.牧村D.林场【答案】C【分析】本题考查聚落类型。

【解答】聚落分为乡村聚落、城市聚落。

乡村聚落又可以分为:农村、渔村、牧村、林场,“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑。

”这首歌描述的乡村聚落类型是牧村。

6.【答题】下列条件中,有利于聚落形成与发展的自然条件是()A.地形崎岖,气候寒冷B.水源充足,土壤肥沃C.资源贫乏,气候干旱D.水源匮乏,地形崎岖【答案】B【分析】本题是对聚落形成的自然条件考查。

【解答】聚落的形成往往是形成于自然条件和社会经济条件优越的地区,一般来说,水源充足、土壤肥沃、资源充足和交通便利的地区聚落密集,选B。

仁爱湘教版七年级上册第三章第四节世界的聚落同步训练一、单选题(每小题只有一个选项符合题意)1、下列地形中分布聚落较多的是()A、高原B、平原C、盆地D、山地答案:B解析:分析:该题重点考查学生对世界聚落分布条件的掌握,纵观全球聚落大多分布在地形平坦、土壤肥沃、水源充足、气候温暖湿润、资源丰富、交通便利的地方。

点评:该题学生应注意题干问的是聚落较多的地形除了考虑地形还要考虑其他自然因素。

2、“墙体相对单薄,门窗开得较大,并建有较完备的排水系统。

”这种房屋主要分布在()A、炎热多雨的地区B、寒冷多雨雪的地区C、温暖干燥的地区D、温暖多雨雪的地区答案:A解析:分析:该题重点考查学生对世界聚落中民居与自然环境间关系的掌握,“墙体相对单薄”有利于散热,“门窗开得较大”有利于通风,“建有较完备的排水系统”说明雨水较多。

点评:该题学生应注意去分解题干,突破关键词。

3、广东省深圳市原来只是一个小渔村,逐渐发展成为小城镇,改革开放后一跃成为著名的大城市。

发生这种变化的自然原因有()A、沿海地区、交通方便B、风光优美、主要靠旅游业C、曾被帝国主义国家占领D、人口少,自然环境压力小答案:A解析:分析:该题重点考查学生对世界聚落形成条件的掌握,特别是自然条件,其他三个选项都是人文条件,与题干不相符。

点评:该题学生应注意题目问的是自然条件,如果能够区分A项是自然条件,其他选项是人文条件,就可以排除其他选项。

4、世界上四大文明古国的聚落都发源于大河流域,原因是()①地势平坦②土地肥沃③交通便利④水源充足A、①②③B、①②④C、①②D、③④答案:B解析:分析:该题重点考查学生对世界聚落形成条件的掌握,特别是自然条件,交通便利虽然也是聚落形成的原因,但对于四大文明古国发源于大河,它们首先考虑的是土壤肥沃、水源充足、地势平坦。

点评:该题学生应注意题目问的是聚落发源于大河流域的原因,要区分聚落形成的原因,具体问题具体分析。

5、西亚村庄的房屋墙厚、窗小的原因是()A、当地居民的风俗习惯决定的B、为了预防小偷进入民宅偷盗C、为了抵挡当地寒冷的气候D、厚墙是为了减少白天炎热的太阳照射,小窗是为了减少从沙漠地区吹来的热风答案:D解析:分析:该题重点考查学生对世界聚落形成条件的掌握,特别是自然条件,交通便利虽然也是聚落形成的原因,但对于四大文明古国发源于大河,它们首先考虑的是土壤肥沃、水源充足、地势平坦。

湘教版地理七年级上册3.4《世界的聚落》说课稿一. 教材分析《世界的聚落》是湘教版地理七年级上册第三章第四节的内容。

本节内容主要介绍了聚落的概念、分类、发展及其与环境的关系。

通过本节的学习,使学生了解不同地区的聚落特点,认识聚落与环境之间的相互作用,从而培养学生对地理环境的观察和分析能力。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的地理基础知识,对地理现象有一定的认识。

但针对聚落这一概念,学生可能较为陌生,需要通过实例来理解和掌握。

此外,学生对于不同地区的聚落特点及其与环境的关系可能没有直观的认识,因此在教学中需要借助图片、视频等教学资源,引导学生观察、分析和思考。

三. 说教学目标1.知识与技能:理解聚落的概念、分类及其发展;认识不同地区的聚落特点;分析聚落与环境的关系。

2.过程与方法:通过观察、分析实例,培养学生的地理观察能力和分析能力;学会运用地理知识解释地理现象。

3.情感态度与价值观:培养学生对地理环境的兴趣和好奇心,提高学生地理核心素养。

四. 说教学重难点1.重点:聚落的概念、分类及其发展;不同地区的聚落特点;聚落与环境的关系。

2.难点:聚落与环境的关系分析;学生运用地理知识解释地理现象。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、案例分析法、小组合作法等,引导学生观察、分析和思考。

2.教学手段:利用多媒体课件、图片、视频等教学资源,辅助教学。

六. 说教学过程1.导入:通过展示世界各地的聚落图片,引发学生对聚落的兴趣,导入新课。

2.知识讲解:介绍聚落的概念、分类及其发展,引导学生了解聚落的基本特征。

3.案例分析:展示不同地区的聚落实例,引导学生观察和分析聚落的特点,培养学生地理观察能力。

4.小组讨论:分组讨论聚落与环境的关系,引导学生运用地理知识解释地理现象。

5.总结提升:总结本节课的主要内容,强化学生对聚落及其与环境关系的认识。

6.课堂练习:布置相关练习题,巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:•概念:人口集聚、住宅密集、设施完善的地方•分类:乡村聚落、城市聚落•发展:历史悠久、不断发展、适应环境•特点:各地聚落有其独特特点•环境关系:聚落与环境相互影响、相互适应八. 说教学评价本节课通过课堂表现、练习题和课后作业等多种方式进行评价。

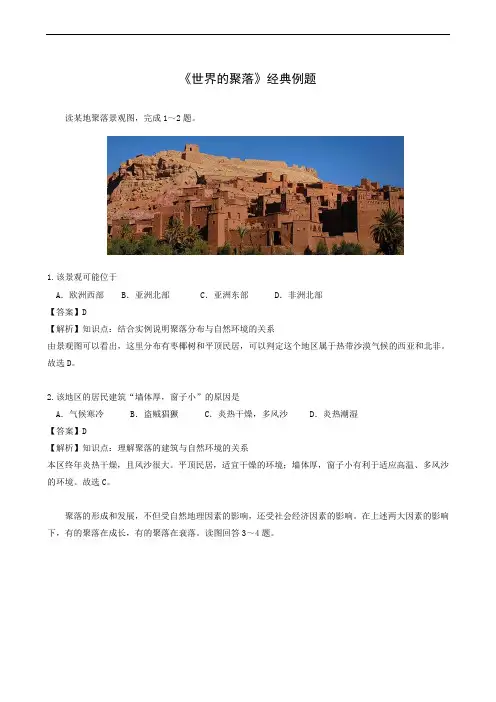

《世界的聚落》经典例题读某地聚落景观图,完成1~2题。

1.该景观可能位于A.欧洲西部 B.亚洲北部 C.亚洲东部D.非洲北部【答案】D【解析】知识点:结合实例说明聚落分布与自然环境的关系由景观图可以看出,这里分布有枣椰树和平顶民居,可以判定这个地区属于热带沙漠气候的西亚和北非。

故选D。

2.该地区的居民建筑“墙体厚,窗子小”的原因是A.气候寒冷 B.盗贼猖獗 C.炎热干燥,多风沙 D.炎热潮湿【答案】D【解析】知识点:理解聚落的建筑与自然环境的关系本区终年炎热干燥,且风沙很大。

平顶民居,适宜干燥的环境;墙体厚,窗子小有利于适应高温、多风沙的环境。

故选C。

聚落的形成和发展,不但受自然地理因素的影响,还受社会经济因素的影响。

在上述两大因素的影响下,有的聚落在成长,有的聚落在衰落。

读图回答3~4题。

3.图中四个聚落中,最有可能发展成为城市的是A.① B.② C.③D.④【答案】A【解析】知识点:结合实例说明聚落分布与自然环境的关系①②③④都位于河流沿岸,水源充足,土地平坦肥沃,水运便利,有利于聚落的形成。

但①位于干支流交汇处,且地形更为开阔平坦,更有可能发展成为城市。

故选A。

4.影响该城市形成的主要区位因素是①宗教中心②自然资源丰富③地形开阔平坦④河流交汇处A.①② B.①④ C.③④D.②③【答案】C【解析】知识点:影响该城市形成的主要区位因素从上述关联图可以看出该城市形成的主要区位因素是河流交汇处和地形开阔平坦。

故选C。

读聚落形态示意图,完成5~6题。

5.关于图示聚落描述正确的有①甲图村落呈不规则的多边形②乙图村落呈带状③甲图一般分布在南方④乙图一般分布在北方A.①② B.③④ C.①④D.②③【答案】A【解析】知识点:结合实例说明聚落形态与自然环境的关系甲图村落呈不规则的多边形,一般分布在开阔平原、河流较少的北方;乙图村落呈带状并沿河道延伸,一般多分布在南方。

故选A。

6.影响乙图聚落分布形态形成的主要因素是A.气候B.河流 C.公路D.铁路【答案】B【解析】知识点:结合实例说明聚落形态与自然环境的关系南方地区河流密集,河流沿岸水源充足,地形平坦,土壤肥沃,水运便利,有利于聚落的形成与发展。

精选2019-2020年湘教版初中七年级上册地理第三章世界的居民第四节世界的聚落知识点练习【含答案解析】六十六第1题【单选题】我国第一个被列入《世界遗传名录》的景观,被誉为“五岳之尊”的是( )A、恒山B、黄山C、华山D、泰山【答案】:【解析】:第2题【单选题】我国黄土高原地区典型的民居是( )A、高架屋B、四合院C、窑洞D、竹楼【答案】:【解析】:第3题【单选题】我国国土面积广大,各地建筑物风格各异,下面是我国几种民居示意图,请回答为抵御湿热和毒蛇猛兽而建造的民居是( )A、甲B、乙C、丙D、丁【答案】:【解析】:第4题【单选题】聚落的建筑风格与当地的自然环境密切相关,形成了独具特色的适应当地自然环境特别是适应当地气候特点的民居。

下面的民居适应热带雨林气候的是( )A、竹楼B、窑洞C、冰屋D、蒙古包【答案】:【解析】:第5题【单选题】图①②③三个村庄中,最有可能优先发展成为城市的是( )A、③B、②C、①D、无法确定【答案】:【解析】:第6题【单选题】关于影响聚落形成和发展的因素叙述正确的是( )A、在一些河流的中上游的河谷两岸地区,聚落分布比较密集B、在河流下游三角洲地区易被海水淹没,聚落分布比较分散C、在高山、荒漠地区,少有或没有聚落D、在一些矿产地,由于开矿占有大量土地,所以聚落较少【答案】:【解析】:第7题【单选题】民居与自然环境关系密切.下列四种民居中,位于全年寒冷地区的是( ) A、B、C、D、【答案】:【解析】:第8题【填空题】传统聚落是历史时期人类活动和______相互作用的结果。

【答案】:【解析】:第9题【填空题】人们的集中居住地统称为______,它的主要形式包括______和______。

【答案】:【解析】:第10题【综合题】读亚洲部分区域图,回答问题.甲地传统民居一一高架屋与自然地理环境的关系密切.该地气候终年______,具有良好的通风散热等功能,适应当地的气候环境.A海峡是______,人们称其为沟通亚洲与大洋洲、______与太平洋的“咽喉”.乙地为印度北部的乞拉朋齐,号称世界“雨极”,说出该地年降水量极为丰富的主要原因是______丙所在国的农业别具特色,该地区大力发展节水农业的原因是______,本地农业的代表性植物有______.【答案】:无【解析】:第11题【综合题】读图,回答:图中A、B、C三个聚落都是沿______分布的;原因是聚落多建在自然条件优越的地区,世界山人口密集地区和大城市主要位于______沿岸和______图中A、B、C三个聚落中,______聚落更可能最快发展为城市,理由是______长江流域与B聚落区位条件相似的省会是______,______【答案】:无【解析】:第12题【选择题】“骑楼”是岭南民居的一个特色,“骑楼”是在楼房前座跨入人行道悬空而建的,图是“骑楼”景观图,回答下列问题。

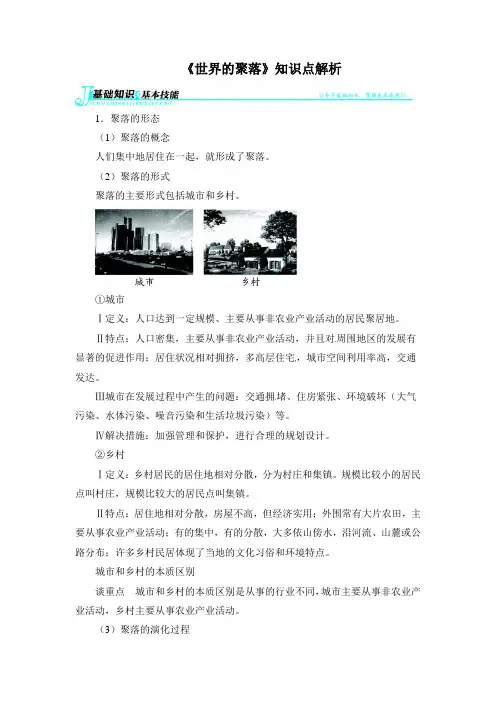

《世界的聚落》知识点解析1.聚落的形态(1)聚落的概念人们集中地居住在一起,就形成了聚落。

(2)聚落的形式聚落的主要形式包括城市和乡村。

①城市Ⅰ定义:人口达到一定规模、主要从事非农业产业活动的居民聚居地。

Ⅱ特点:人口密集,主要从事非农业产业活动,并且对周围地区的发展有显著的促进作用;居住状况相对拥挤,多高层住宅,城市空间利用率高,交通发达。

Ⅲ城市在发展过程中产生的问题:交通拥堵、住房紧张、环境破坏(大气污染、水体污染、噪音污染和生活垃圾污染)等。

Ⅳ解决措施:加强管理和保护,进行合理的规划设计。

②乡村Ⅰ定义:乡村居民的居住地相对分散,分为村庄和集镇。

规模比较小的居民点叫村庄,规模比较大的居民点叫集镇。

Ⅱ特点:居住地相对分散,房屋不高,但经济实用;外围常有大片农田,主要从事农业产业活动;有的集中,有的分散,大多依山傍水,沿河流、山麓或公路分布;许多乡村民居体现了当地的文化习俗和环境特点。

城市和乡村的本质区别谈重点城市和乡村的本质区别是从事的行业不同,城市主要从事非农业产业活动,乡村主要从事农业产业活动。

(3)聚落的演化过程聚落不是固定不变的,它是在不断发展的。

地理位置优越,聚落向前发展的速度越快。

随着经济的发展,乡村聚落人口越来越多,规模越来越大,逐渐发展成为集镇,集镇进一步发展,楼房越来越高,人们由农业生产转向非农业生产,发展成为小城市,并由小城市逐渐向大城市发展。

谈重点城市和乡村的演化一般来说,先有乡村聚落,再有城市聚落。

城市聚落和乡村聚落既有联系又有区别,城市是由乡村发展而来的,在干流与支流汇合处,或河流入海处,往往形成比较大的城市。

(4)聚落形成和发展与自然环境的关系①影响聚落形成和发展的主要因素聚落的形成受地形、气候、水源、交通、资源等条件影响。

谈重点利于聚落形成和发展的条件地形平坦、气候温和、水源丰富、交通便利、自然资源丰富的地区易形成聚落。

②聚落的分布状况在一些河流中下游平原地区、沿海地区,工农业生产比较发达,聚落分布比较密集。

【教学设计】_世界的聚落第一课时_地理_初中__教学内容七年级《地理》(湘教版)第三章世界的居民第四节世界的聚落(第一课时)课标分析新课标对于《世界的聚落》第一课时的要求是:第一,运用图片描述城市景观和乡村景观的差别;第二,举例说出聚落与自然环境的关系。

这种要求的出发点就是要为学生创造自由空间,就是要鼓励学生睁大双眼去观察,就是要激励学生敢于实践,从而使之在观察中了解地理事物的特点,在体验中感悟地理知识的学科魅力,在实践中去发现和学习对自己终身发展有用的地理。

教材分析本节课是湘教版义务教育地理、七年级上册第三章《世界的居民》第四节《世界的聚落》第一框的内容——聚落的形态,是在学习“什么是聚落”、“乡村聚落与城市聚落的差异”的基础上,从新课标“学习对生活有用的地理”的理念出发,进一步探究影响聚落与自然环境的关系,通过图文的形式,叙述由于受环境、社会生活等影响,所造成不同聚落的建筑物的差异等。

世界各地的聚落形式多样,但都与当地的自然环境有着很大的协调适应性。

为我们研究人类与环境间的关系,人地协调发展等有着重大的价值。

故本节的重点是理解影响聚落形成与发展的主要因素。

难点是聚落与自然地理环境的关系。

教学目标(一)知识和技能:1、了解聚落的主要形式,区分乡村聚落与城市聚落的差异。

2、分析聚落形成与发展的主要条件,分析自然环境对聚落中传统民居的影响。

3、正确理解人类活动与地理环境的关系。

(二)过程和方法:1、运用图片说明城市与乡村的特点和差别,收集不同聚落的图片,分析聚落与自然环境的关系。

2、通过自主学习和合作学习,培养学生联系实际,发现地理问题、分析问题、解决问题的地理能力,培养学生的地理思维。

(三)情感态度和价值观:通过学生分析乡村、城市的好处与不足,使学生树立唯物主义辩证观。

通过探究聚落与自然环境的关系,正确理解人类活动与地理环境的关系,树立正确的人地关系,树立可持续发展观。

教学重点:理解影响聚落形成与发展的主要因素。