西方风景画

- 格式:ppt

- 大小:22.57 MB

- 文档页数:99

西方风景画历史西方风景画最早是作为人物画的背景出现,在以后才逐步发展成为独立的画科。

在西方的美术史里,我们可以看到14世纪前半叶的意大利壁画,如锡耶纳市政厅的《善政图》,和15世纪初期尼德兰的抄本装饰画上,已经出现了风景在画面上占很大比重的作品。

这些作品中的风景和早期的中国山水画同样的命运,只是作为人物的搭配。

真正没有人物登场的纯粹风景画最早是以素描等小画面形式出现的。

从15世纪起,风景在为人物画做了一个多世纪的背景后终于脱离这种陪衬的命运而走上了独立的道路,成为了独立的画种。

在德国画家丢勒的水彩画和阿尔特多费尔的油画中,出现不少风景画,从这些风景画中可以看出作者对风景刻意的描绘。

但这时的风景画也不是很成熟,在艺术上达到成熟则要等到了17世纪的荷兰。

荷兰的著名画家维米尔、霍贝玛对风景画的发展都做出了较大的贡献。

这时,在风景画繁荣发展的同时又产生海景画、夜景画、街景画等分支。

当时的一些意大利的画家还描绘了理想中的恬淡的田园风景,这与中国山水画家所追求的“心中的天地”有几分神似。

此外,法国的普桑等人也在风景画中配置很多古代的神话人物作为点缀。

在西班牙,格列柯、委拉斯贵支等大师也留下不少传世的风景画名作。

直至18世纪,英国出现了伟大的康斯太勃尔,才使风景画取得了决定性发展。

他学习荷兰画家的风景画,采取直接描写自然的写生方法,收到了很好的效果。

不久就影响到法国的印象主义画家。

透纳最初也受荷兰画家的影响。

19世纪的画家还注意表现高山、大海及晚秋、晨雾等前人不曾描绘过的自然景象。

以柯罗为首的法国巴比松画派,开始采取自然主义的态度来表现风景。

19世纪后期,由于印象主义画家的努力,风景画获得明暗和色彩的微妙谐调,并成为绘画中的重要门类,到此完成了西方风景画的发展到完善。

油画的发展过程经历了古典、近代、现代几个时期,不同时期的油画受着不同时代的审美思想支配和制约,呈现出不同的面貌。

古典时期那种严谨写实的风格,推开了西方风景画发展的大门。

西方风景画鉴赏特点西方风景画是流传了两千多年的艺术形式,早在古希腊时期,艺术家们就通过绘画纪录美丽的风景。

至今,西方风景画仍在激励无数艺术家去记录这个世界的美丽,观赏者也可以从中获取美感。

那么,西方风景画有哪些特点呢?首先,西方风景画的题材广泛。

一般的风景画大多以外观美丽的自然环境和人文景观为主要题材,但也有以古建筑、城市街道、艺术风格的建筑和设施等为主的风景画。

此外,西方风景画还可以题材文字和图像相结合,不仅仅可以表现出风景美景,还能表达情感和意境。

其次,西方风景画强调艺术审美。

画家们在选择景物时,往往从艺术角度出发,做出抉择,将景物排列得更加美观。

他们可以通过把握比例、选择最佳视角、调整色彩来增强画面的艺术性。

另外,风景画家们还会善于运用半抽象和抽象技法,以山水、人物、建筑等画面元素为基础,使画面更加梦幻。

此外,西方风景画同样具有抒情性。

在画面上,风景画家们善于运用色彩、光线、视觉构图等技巧,传达出一种情绪,给人一种梦幻般的感受。

画家们可以以情节幽远的方式表现出自然的幽静,也可以以多变的色彩和轻松的节奏,表现出活力的动感,给观赏者以心灵的滋润。

最后,西方风景画通常追求细节化和精致度。

画家们以极其精细的笔触勾勒出场景中各种细节,可以把不同种类的自然元素如云朵、植物、水面、沙滩等,按照真实的自然场景流畅的构图,并用真实的颜色搭配使用,栩栩如生的表现出来,令画面生动又细腻。

通过对西方风景画的特点的剖析,可以看出,西方风景画的特征在于其题材的广泛性,在艺术审美、抒情性、细节性和精致度方面的追求。

画家们以敏锐的艺术灵敏度,将美妙的自然场景搬上画布,从而真正做到将自然之美转化为画面,让观赏者在观看时,能够有一种全新的艺术体验。

浅谈中国山水画与西方风景画的差异性

中国山水画和西方风景画是两种不同文化背景下的艺术表现方式,从观念、题材、审

美风格等方面都存在差异。

中国山水画注重表达的是自然界的神韵与意境,强调大自然的气势与山川之美。

中国

山水画强调人与自然的和谐相融,追求画面中自然景观的气势恢宏、有神有哲的特点。

而

西方风景画则更多的强调景色本身的浪漫主义与写实性,注重色彩的细腻表达和视觉上的

享受。

西方风景画往往通过光线、阴影、透视等技巧来刻画场景的立体感和真实感。

中国山水画强调“写意”,即通过简约、留白的手法来表达画家的情感与境界。

中国

山水画往往以纸本、绢本、细毫等工具进行,善于运用水墨、水彩等材料,注重线条的斑驳、遗韵和水墨的渲染。

而西方风景画则注重细节的表现和写实的技巧,更多地采用油画、水彩画等材料,通过色彩的层次和细腻的刻画来表现景物的真实感。

中国山水画强调“余白”,即画面中大量留白的手法。

中国山水画追求画面整体的和谐、空灵与虚实相生的特点,通过大量的留白来表达画家的意图和观念。

而西方风景画则

更多地强调画面的填满和细节的表现,注重画面的丰富性和细腻性。

中国山水画与西方风景画在观念、题材、审美风格等方面存在差异。

中国山水画追求

自然景观的意境与气势,注重写意、意境和余白的表现方式。

而西方风景画则更注重景物

本身的浪漫主义与写实性,注重细节和色彩的表现。

两者虽然存在差异,但都是独特且具

有艺术价值的表现方式,丰富了人类文化的多样性。

浅谈中国山水画与西方风景画的差异性1. 引言1.1 介绍中国山水画和西方风景画的概念中国山水画是中国传统绘画的重要类型之一,以山水为主题,通过笔墨勾勒出山峦、江河、云雾等自然景物,展现出中国人对自然的独特情感和审美观念。

中国山水画追求的是一种超脱之感,强调意境的营造和情感的表达,更注重描绘内心世界和精神境界。

而西方风景画则是西方绘画的一种流派,以描绘自然风光为主题,注重对客观世界的真实再现和透视效果的呈现。

西方风景画追求的是一种精细逼真的表现方式,着重于细致描绘景物的细节和场景的构图。

中国山水画和西方风景画在表现主题、表现手法和构图风格等方面存在明显的差异,反映了东西方文化思维方式和审美观念的不同。

两种画风各有其独特之处,共同构成了人类绘画艺术发展的丰富多彩的历史遗产。

1.2 探讨中国山水画和西方风景画的起源和发展中国山水画是中国绘画艺术中的重要流派之一,起源于古代中国的壁画和书法之中。

最早的山水画作品可以追溯到东汉时期,当时的画家们开始将大自然的景色融入到绘画之中,表现出对自然美的独特理解和感悟。

随着历代文人墨客的不断探索和创新,中国山水画逐渐发展成为一种独具特色的绘画形式,体现了中国人对大自然的敬畏和情感表达。

西方风景画则起源于古希腊和罗马时期的壁画和绘画作品。

在中世纪欧洲,风景画开始成为艺术家们的创作主题,展现了他们对自然景色的兴趣和审美追求。

随着文艺复兴时期的到来,西方风景画逐渐成为欧洲绘画的主要流派之一,通过对风景的客观再现来展现出自然之美。

中国山水画和西方风景画在起源和发展上有着明显的差异,但都是各自文化背景下的产物,展现了不同文化对自然景色的理解和表达方式。

这些不同之处也为这两种绘画形式注入了独特的魅力和韵味。

随着时代的变迁和文化的交流,中国山水画和西方风景画都在不断创新发展,成为人类绘画艺术的宝贵遗产。

2. 正文2.1 表现主题的差异:中国山水画强调情感表达,西方风景画强调客观再现中国山水画和西方风景画在表现主题上存在明显的差异。

西方风景画的发展历程西方从前没有风景画,画家画神、画天使。

即使后来回到人间,也是画国王、英雄和权贵。

到了文艺复兴时期,因为人文主义盛行,画家开始呈现普通人,例如《蒙娜丽莎》,但也只是在后景中才有风景,风景属于点缀的部分。

直到 17 世纪,才出现比较成熟的风景画派,就是荷兰风景画派。

概括起来,风景画主要表现两种美学特质,即“崇高”和“如画”,这也是风景画家描绘世界的两种主要模式。

例如美国哈德逊河画派的风景画,着重表现美国农业的繁荣、壮丽的风光和自然资源。

这些具有崇高特质的风景画,能令人产生敬畏之情。

而被形容为“如画”的风景画,通常描绘英国工业革命以来,人们对日趋消失的乡村生活方式的记忆,带有强烈的怀旧色彩。

1983 年,英国人威康·吉尔出版了一本有影响力的专著《怀河见间——一主要关于如画之美》,对这个问题做了全面的阐述。

通过书中近 120 多年间产生的风景面作,我们可以了解不同的艺术风格和追求。

如果细细瑞摩,还可以大致梳理出风景画的发展脉络。

比如下面五幅画,就是一部风景画的简史。

法国画家比多创作于 1806 年的《孟特芳丹的公园》,表现的就是“如画”之美。

画面是典型的三分式构图,前景三分之一画的是士地和河流,中景三分之一主要描绘的是树木,后景三分之一是天空。

整幅画面构图工整,一般美术院校中老师教的,就是这种欧洲古典的风景画法。

德国画家良格创作于 1866 年的《阿尔卑斯山景观》。

良格曾在杜塞尔多夫著名的美术学院学习,这幅作品是浪漫主义艺术的代表作,主要表现山的雄伟,而在大山脚下的人则就显得十分渺小。

要了解一幅画,除了了解画的技巧外,还要了解历史,比如这幅画就强调了德国大自然的雄伟,很容易唤起民族自豪感和对德国统一的渴望,因此德国人就很喜欢收藏它。

英格兰裔画家布里彻创作于 1882 年的《大马南岛》,画面非常有气势,是美国人学习欧洲风景画后创作的典范型作品,完美地体现了“崇高”的浪漫主义气质。

西方风景画鉴赏特点

西方风景画是一种表现自然美景的艺术形式,它以画面上的颜色、质感和各种形式来表达自然的美景。

它一般分为两大类:一种是现实主义风格的风景画,另一种是印象主义风格的风景画。

现实主义风格的风景画以描绘客观事物为主,主要体现真实场景,反映真实生活。

它崇尚真实再现,追求艺术完美,注重表现主义,追求客观符合现实的画作。

现实主义风格的风景画充分体现了画家对自然环境的热爱,把自然美景加以生动地表现出来,具有鲜明的艺术特点。

印象主义风格的风景画是以感受自然为主,把自然的景象表现出来的艺术形式,画家以自身的感受和情感去感受和表现自然的美景,表现出抽象的景象,注重个人的情感体验。

印象主义风格的风景画,通过画家的主观意识来表现自然的美景,颜色柔和,立体感强,形成了独特的视觉效果。

西方风景画的主要鉴赏特点是构图、色彩、线条、气氛和意境等方面。

构图是西方风景画鉴赏时最重要的一个方面,它展现出画家内心的情感,表现出画家独特的审美观念和艺术表现力。

色彩是构成一幅画作的基本元素,它可以表达作品的感情和情绪,而且还能预测一个画作的气氛和风格,从而更准确地达到鉴赏的目的。

线条是西方风景画的基本元素,它可以描绘出一个画作的空间结构,突出主题、突出画面情节,表现出画家的艺术表现力。

气氛和意境是西方风景画鉴赏时特别重要的一个方面,它是景色、色调和线条协同表现的结果,

能给人特别的视觉感受。

西方风景画作品把西方独特的自然美景用色彩、线条、气氛和意境表现出来,让人沉浸在美好的景象中。

西方风景画既有现实主义的真实场景表达,又有印象主义的个人情感体验,其艺术性和实用性兼具,是一种令人赏心悦目的艺术形式。

西方风景画历史背景介绍朋友!今天咱就聊聊那西方的风景画。

哇,一提到西方风景画,我这眼神都亮了,就跟见着神仙似的。

我记得我第一次真正注意到西方的风景画,那是在我老爸的藏书里。

咱家的书架上有本厚厚的画册,里头全是那些美得让人心醉的画。

我当时就想,这西方的风景画咋就这么迷人呢?嗯…就像那窗外的美景被人揪进了画框,色彩鲜艳得像糖果,风光旖旎仿佛能闻到山间清新的空气。

你知道吗?西方风景画这东西,给人的感觉就跟做梦似的,有时候还像是走进了神话的世界。

文艺复兴时期,那些画家就爱画自然。

他们的画里,天空是蓝得那么透彻,山是绿得像宝石,水在画里都能听见哗哗流淌的声音。

我有次不明白,这颜色怎么能调得这么逼真。

不过呢,当咱追溯到巴洛克时期,那画风啊,就有点不一样了。

友情提醒,别被那些阴影和光影给吓着。

风景画在这个时候充满了戏剧性的元素,一幅画下来,故事多得能写成一本小说。

那时候大画家们就像是魔法师,用画笔在画布上施展魔法,让看到的人都惊叹连连。

而到了以后,印象派大伙儿登场啦,他们的画就有点像在说:“嘿,别管线条,赶紧感受这光和色吧!”咱们的莫奈爷爷就特会玩这个,把日出的海港画得那么模糊迷离,但那感觉就跟喝了口好酒一样,余味悠长。

有人说,这种画法特别跳脱常规,哈哈,我觉得倒像是给画布抹上了柔和的色彩,柔得让人想把脸贴上去。

现在市场上的风景画风格可多了。

有些画细致得不像话,我就寻思,这是不是用了啥高科技手法啊?不过也有那种简单一笔,纯天然感觉的,就像是直接把感受丢上去了,那才是真味儿。

我听说啊,有些顶级画廊专门展示这些宝贝呢。

什么写实的啦,印象的啦。

价格可不便宜。

不过有时候我就在想,“哎,这风景画要真能当窗户用就好了。

”哈哈,想想就有点意思,我这小脑筋有时候也爱天马行空。

我觉得西方风景画就像是生活中的一扇窗。

不管世界怎么变,只要一看到那画中美丽的景色,心里就莫名地平静。

嗯…这篇文章我也不知道有没把西方风景画的好讲清楚,反正就是把我对风景画的喜爱都倒出来了。

浅析中国山水画与西方风景画的艺术表现中国山水画与西方风景画的区别所谓风景画,即是对自然景观的描绘,在中国称为“山水画”,在西方称为“风景画”。

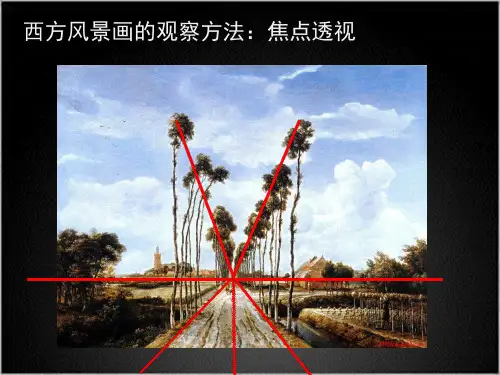

风景画一词约于20世纪初传入中国,除了名称不同,二者的观察方法、表现手法、作画工具亦皆有大不同。

在观察方法上,中国的山水画更注重画家个人的审美体验,而西方则重客观科学;在技法上,中国山水画重笔墨,轻色彩,西方风景画则重色彩对形体的塑造,可以说没有色彩,就不成其为风景画。

中国山水画深刻体现了中国文化对人与自然关系的认识与理想,即南朝宋画家宗炳所谓的“山水以形媚道”。

它不像西方风景画那样,为了自然美而把风景忠实再现或为了形式美而把风景变形与抽象,它是一种表现人生哲学的工具,所以宗炳才会提出“万趣融其神思”来达到“畅神”的目的。

它是画家心灵的创造,是理想化的写照,它需要“造境”,而不是停留在“写景”上。

中国人和西方人的地理环境、人文历史、思想哲学、文化艺术、审美意识等都是不同的。

这一切都在不同程度地影响着中西画家的作画方式。

他们各自使用的作画工具也有差别:中国画材料是毛笔、宣纸、绢帛、水墨、矿物与植物颜料,这些材料属于柔软性质,水性的墨与色易流淌,特别适合画似与不似之间的文人画写意山水,它又有一次成形不允许修改的高难度技巧,使之难以深入刻划。

而西方绘画使用化工颜料和油性的粘稠颜料、硬毫性的排笔、帆布、亚麻布、木板等,非常适于画家在室外写生,认识自然,感受自然,追求视觉的发现,使再现体积、光彩、三维空间的风景画能深入进行刻划细部,达到写景目的。

西方风景画和中国山水画,都是把对自然景物作为描绘对象。

西方画家对风景刻画得细微逼真,已经到了令人惊讶的程度,其光影、景色,几乎同眼见的一模一样,西方风景画首先以真实的再现和灿烂的色彩感动人。

通过描绘海滩、风车、牛群、肥沃的土地、葱郁的森林,表达他们对山川的热爱之情。

如普桑的《阿尔迪亚的牧羊人》、康斯泰勃尔的《干草车》、透纳的《暴风雨的汽船》、弗里德里希的《海边的修士》、莫奈的《日出印象》、柯罗的《枫丹白露清晨》等都是脍炙人口的作品。

浅谈西方风景画与中国山水画审美的同异作者:周常义来源:《文艺生活·文艺理论》2013年第02期摘要:西方风景画和中国山水画都是世界美术宝库的重要组成部分,在世界美术史上占据着重要的地位。

二者都是从自然出发,以自然风光为表现对象,致力于将客观美的发现与主观的认识、理想与情感融合在一起,但由于二者产生发展的文化背景不同,西方风景画和中国山水画在审美取向上有着各自的特点。

关键词:西方风景画;中国山水画;美学思想;直感体验中图分类号:J205 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2013)05-0201-01西方风景画和中国山水画,二者都是从自然出发,以自然风光为表现对象,致力于将客观美的发现与主观的认识、理想与情感融合在一起,可以说,西方风景画和中国山水画在本质上是相同的。

而西方风景画和中国山水画在审美上的差异,简单来说,就是西方风景画重视“直感体验”,而中国山水画则偏重“精神体验。

”一、审美理念与美学思想的差异西方风景画和中国山水画审美的差异,主要是源于各自文化传统的不同。

中国山水画的美学思想置立在中国传统的“天人合一”、“以形媚道”的内涵下,始终体现的都是中国传统的美学思想。

中国山水画历史悠久,最早起源于隋唐,在魏晋南北朝时期最为一种独特的绘画种类从人物画中开始独立出来,并自此走上了蓬勃发展的道路。

由于魏晋南北朝时期的政治氛围,使“无为自化,清静自正”的老庄思想受到当时名士们的推崇,他们终日清谈玄学,归隐山林,从山水中领略到自然的意趣,山水的形象开始大量进入绘画中,从而最终脱离了人物画。

可以说,山水画的兴起与发展,是当时文化作用的结果,而当时听任自然的思想也对山水画的发展产生了很大的影响。

中国的传统文化认为万物有灵,山水与人的气息是相通的,在创作中要创造出情景交融的意境之美,要求将对大自然主观的认识、感受与自己对社会生活的体验认识融合,将主观的情感移情到画面上,因此,在中国的山水画中,处处体现着人与自然的依存关系,追求“畅神”的境界。

浅谈中国山水画与西方风景画的差异性1. 引言1.1 中国山水画与西方风景画的起源中国山水画与西方风景画是两种不同文化背景下的艺术表现形式,它们各自有着独特的起源。

中国山水画起源于中国古代,可以追溯至先秦时期的图像形式,随着时间的推移逐渐形成独特的艺术风格。

中国山水画的起源与中国古代文人墨客对自然景观的情感表达和审美追求密不可分,这种审美文化传统在中国山水画中得到了完美的体现。

而西方风景画的起源则可以追溯至古希腊和古罗马时期的壁画和史诗诗歌中对自然景观的描绘,通过古希腊和古罗马艺术的传承和发展,西方风景画逐渐形成了独特的艺术表现形式。

中国山水画与西方风景画在起源上有着不同的文化渊源,这也导致了它们在艺术表现方式、审美观念等方面的差异性。

1.2 中国山水画与西方风景画的发展历程中国山水画与西方风景画的发展历程可以说是两种画风在不同文化背景下的不同演绎。

中国山水画起源于古代中国,可以追溯到秦汉时期,经过魏晋南北朝、隋唐宋元等朝代的发展演变,直至明清时期达到了顶峰。

中国山水画在这一过程中逐渐形成了独特的审美观念和表现手法,融汇了中国传统哲学思想和文化内涵,成为中国绘画艺术的重要组成部分。

而西方风景画的发展历程则较为复杂,早在古希腊罗马时期就有了相关作品,但直到文艺复兴时期才真正开始兴盛。

从十四世纪的佛兰德艺术到十五世纪的意大利文艺复兴,再到十七世纪的荷兰黄金时代,西方风景画经历了不同的时代背景和艺术风格的影响,逐渐形成了独特的发展轨迹。

中国山水画与西方风景画的发展历程反映了两种文化下艺术表现形式和审美趋势的差异,也展现了各自在不同历史时期的独特魅力和风格特点。

1.3 中国山水画与西方风景画的重要性中国山水画和西方风景画是各自文化背景下的艺术表现形式,它们在不同的地域和历史背景下形成了独特的风格和特点。

中国山水画在中国文化传统中扮演着重要的角色,不仅是艺术形式,更是对自然和人文的诗意体现。

而西方风景画则在西方文化中有着深厚的传统,代表着对自然景色的现实描绘和感性表达。

西方风景画超验性意蕴及风格特征魏骏瑶(南京师范大学 美术学院,江苏 南京 210000)[ 摘 要 ]本文从超验性的理论内涵和风格特性入手,分析了抒情诗意、宗教情怀及主观表现三种风景画风格特征及超验性表现,提出超验性风景画具有超越一般情感表现、独特情感宣泄、启发大众审美趣味三个主要情感表现效果。

[ 关键词 ]风景画;超验性;美国文艺复兴;情感表现;风格[ 中图分类号 ]J205 [文献标识码]A [文章编号]1008-9675(2021)01-0199-05收稿日期:2020-10-20作者简介:魏骏瑶(1991-),女,江苏南京人,南京师范大学美术学院讲师,研究方向:美术创作理论、油画创作与教学研究。

一、超验性启发风景画新表现风格超验主义是美国19世纪初兴起的哲学思潮,对美国的经济社会和文化发展产生了积极的影响,并构成了美国文艺复兴(或称新英格兰文艺复兴)的主流思想,宣扬人能够超越感觉和理性,通过直觉认识真理。

直觉是人类的感性活动,具有较为显著的个性化特点,每个人对自然的感知能力千差万别,因此,对于绘画的创作和认知就存在多种解释。

19世纪西方风景画作品中的自然往往被演绎为一种神性的力量,风景画的创作既体现了对自然现象的神性等精神性探寻,又是人性内在情感的寄托和表现,这种朦朦胧胧的神性也激励着艺术家的无穷创造力。

与纯粹的基督教神性精神所不同的是,超验的神性(超灵)把人性与神性统一到自然风景画之中,艺术家在自然界寻找神性,反映了人类对宗教信仰理解方式的变化,把眼光从深不可测的神圣上帝转向了近在咫尺的广袤自然,因此,艺术界不可避免地产生新的艺术思潮、社会审美意识等外部性因素,从而促进风景画创作的主题、形式、风格等变化,一些新的风景画流派应运而生,如美国哈德逊河画派的晚期代表人物乔治·英尼斯(George Inness,1825-1894)的风景绘画创作因受到超验主义的影响,在风格特征和情感表现上产生了独特的魅力。