中考语文命题研究第三部分现代文阅读专题八记叙文阅读

- 格式:doc

- 大小:215.50 KB

- 文档页数:17

卜人入州八九几市潮王学校我的暖,一寸长(2021A卷改编)阅读下面的文章,完成1~6题。

我的暖,一寸长葛闪①这是个身着工作服,满身油漆和泥土,满面灰尘,约莫40岁的中年男子。

②他隔着车窗,朝我弯弯腰,腼腆地笑着,给我递了根香烟。

③看我接了烟,他大喜过望,慌忙从兜里摸出打火机帮我点上,咧开大嘴一笑,说:“大哥,您是几.天来..第一个接俺烟的呢。

〞④我一听,有点蒙。

⑤他好似瞧出了我的心思,憨憨一笑,说:“俺这烟差,你们城里人瞧不上眼。

您是第一个接俺烟的人,俺冲动哩。

您绝对是一个瞧得起俺们乡下人的好人。

〞⑥“有事吗?〞我笑笑,为这个中年男子的“油嘴滑舌〞。

⑦“是这样的,大哥,〞男子搓搓手,不住地点头,“俺就是想,能坐坐您的车不?〞⑧“你要到哪里?〞我轻轻皱了皱眉,不是我小气不让他搭车,而是他那一身的油漆和泥土,实在是让我心有芥蒂。

⑨“不不不,〞他把头摇得像拨浪鼓,“俺哪儿也不去,就在上面坐一会儿就行。

今儿不坐,明天坐一回就行,还是今儿这个时间是。

〞⑩说完,他那布满血丝的大眼睛,充满着乞求。

⑪我犹豫了一下,还是点了头,说:“行!〞我话音刚落,还没来得及问他我心中的疑惑,他就一连向我说了几个谢谢便分开了。

临走前,还特意向我的前车牌望了一眼。

⑫第二天,他准时到了门口。

看我在,他一脸兴奋,轻轻坐上了副驾驶座位,和我聊了起来。

⑬还没聊五分钟,放学的孩子们便冲出了校门。

他透过玻璃,紧张地看着人流。

过了一阵,他飞快地推开车门,站在车旁大喊着。

不一会儿,一个小男孩跑到他的面前,他让小男孩喊了我一声“叔叔好〞,然后还介绍说我是他在城里刚认识的朋友。

他递了根香烟给我,便带着孩子匆匆分开了。

临走的时候,他望向我的眼神里充满了感谢。

⑭我实在不明白,他为什么只坐这么一小会儿。

直到三天后,在门口又遇上他,他才告诉了我答案。

⑮原来,孩子刚进城读书,因为农村和城里的生活习惯存在很大的不同,所以一些同学很瞧不起他的孩子。

孩子的心理因此出现了阴影。

中考语文复习——现代文阅读理解之记叙文解题方法品味人物形象与写作手法一、人物形象刻画1.正面描写(1)直接描写:即描写主人公的语言、外貌、动作、神态、心理等,这样能更好地展现人物……的内心世界和……的性格特征。

(2)细节描写:即抓住人物细微而又具体的语言、动作、神态、外貌等,加以生动细致地描绘。

突出人物……性格,反映人物……心理活动,使人物……形象更鲜明。

如《故乡》中“两手搭在髀间,没有系裙,张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”就是抓住对“豆腐西施”杨二嫂的外貌进行生动细致地描绘,鲜明地刻画出杨二嫂俗不可耐的形象;“圆规一面愤愤的回转身,一面絮絮的说,慢慢向外走,顺便把我母亲的一副手套塞在裤腰里”中的一个“塞”字是对杨二嫂的动作进行的生动细致的描绘,把杨二嫂爱占小便宜的形象刻画得淋漓尽致。

2.侧面描写(1)描写周围人物:衬托主人公……形象。

(2)描写环境、场面:渲染……气氛,烘托人物……的情感(思想)或为主人公的出场和故事的展开做铺垫(埋伏笔)。

二、写作手法及作用1.表达方式及作用(1)记叙:交代背景,为下文做铺垫。

(①顺叙:使叙述有头有尾、脉络清楚,有较强的时空层次性。

②倒叙:使情节曲折,造成悬念,吸引读者,增强文章的生动性;使文章内容对比鲜明,突出中心。

③插叙:对情节起补充、衬托作用,使文章内容充实,结构紧凑;引出下文,为下文做铺垫。

)(2)描写:逼真传神,生动形象,使人感受到强烈的艺术感染力。

(①人物描写:展示……人物……特征。

②景物(自然环境)描写:交待时令、地点,营造……氛围;烘托人物……情感;为下文……做铺垫。

③社会环境描写:交待作品的时代背景、社会习俗、思想观念和人与人之间的关系;揭示了……社会现实。

)(3)抒情:抒发作者……情感,揭示文章……主题;表达观点,引发读者共鸣;渲染气氛,增强感染力。

(4)说明:详细、准确地介绍事物以突出事物的特征。

(5)议论:揭示主旨、画龙点睛、深化(升华)主题。

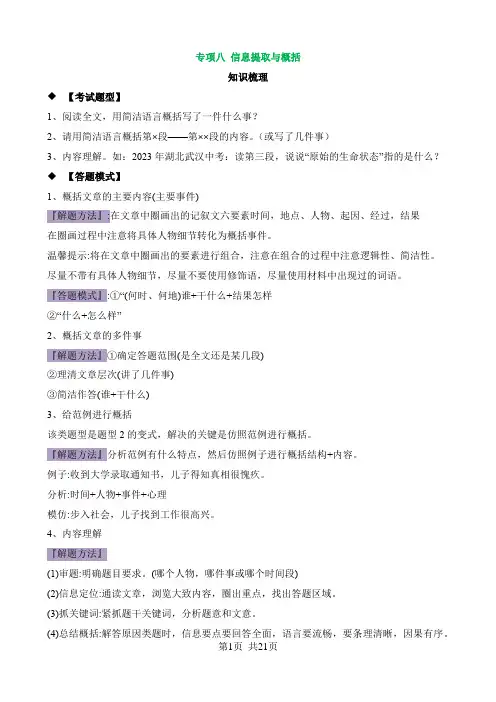

专项八信息提取与概括知识梳理◆【考试题型】1、阅读全文,用简洁语言概括写了一件什么事?2、请用简洁语言概括第×段——第××段的内容。

(或写了几件事)3、内容理解。

如:2023年湖北武汉中考:读第三段,说说“原始的生命状态”指的是什么?◆【答题模式】1、概括文章的主要内容(主要事件)『解题方法』:在文章中圈画出的记叙文六要素时间,地点、人物、起因、经过,结果在圈画过程中注意将具体人物细节转化为概括事件。

温馨提示:将在文章中圈画出的要素进行组合,注意在组合的过程中注意逻辑性、简洁性。

尽量不带有具体人物细节,尽量不要使用修饰语,尽量使用材料中出现过的词语。

『答题模式』:①“(何时、何地)谁+干什么+结果怎样②“什么+怎么样”2、概括文章的多件事『解题方法』①确定答题范围(是全文还是某几段)②理清文章层次(讲了几件事)③简洁作答(谁+干什么)3、给范例进行概括该类题型是题型2的变式,解决的关键是仿照范例进行概括。

『解题方法』分析范例有什么特点,然后仿照例子进行概括结构+内容。

例子:收到大学录取通知书,儿子得知真相很愧疚。

分析:时间+人物+事件+心理模仿:步入社会,儿子找到工作很高兴。

4、内容理解『解题方法』(1)审题:明确题目要求。

(哪个人物,哪件事或哪个时间段)(2)信息定位:通读文章,浏览大致内容,圈出重点,找出答题区域。

(3)抓关键词:紧抓题干关键词,分析题意和文意。

(4)总结概括:解答原因类题时,信息要点要回答全面,语言要流畅,要条理清晰,因果有序。

针对训练一、阅读《花香中的外婆》一文,完成下面小题。

花香中的外婆①还未踏进小院,就嗅到了温暖空气里淡淡的花香。

循着花香走进院子,一眼就看到了正在忙碌的外婆。

②清晨柔和的阳光穿过斑驳的树叶,稀稀疏疏地落在外婆身上,只见她那一头银白色的发丝泛着粼粼的光,被暖风撩起又落下。

这位眼角溢满笑意的老人,正幸福地侍弄着她那些宝贝花。

见我走来,她才缓慢地放下手中的浇水壶,笑着对我说:“今年的花开得真好。

专题八记叙文阅读(一)(一)有一种善能穿透心灵①朋友托我办一件急事,往回返的时候已是深夜。

我直接找了一个私车,和两个陌生的小伙子一起拼车返程。

两个小伙子很年轻,上车便玩手机。

因为我忙了一天一夜没合眼,已经极度疲惫,便靠着座背睡着了。

②不知睡了多长时间,司机叫醒了我,问我家住哪,已进市区了……③我正准备下车,却看见座位上放着一个手机。

我知道,这个手机肯定是刚才那两个小伙子的,看他们像是学生,买个手机也不易,我便问司机刚才两个小伙子啥时候下车的。

司机对我说:“十分钟前吧,郊区那个镇上下的。

”我拿起手机,调出簿,拨通了一个标着“妹妹”的。

那边接通了,一个小姑娘直接喊哥,我急忙说清了原委,小姑娘听后说那肯定是她哥的。

她哥说今天要从省城赶回家,可现在还没到家。

我想着也没什么急事,一觉醒来轻松不少,我便想把这个手机还给小伙子——毕竟离得不远。

于是,我让司机掉头,按照小姑娘说的地址去她家。

④十分钟后,我们到了那里。

正巧两个小伙子正往家里走。

⑤司机停下车,我高兴地和他们打招呼。

可小伙子不知为什么,突然间想快步离开,我不禁有些莫名其妙。

我拉住其中一个小伙子,把手机递给他,说,以后要小心,不要这样好忘事。

小伙子这才安定下来,不好意思....地.接过手机....,.然后向我说谢谢。

........⑥我转身要走,小伙子叫住了我,让我等一下。

他跑进院子里,一会子又跑出来,摘了一袋子的茄子和青菜给我,说:“叔叔,没什么感谢的,庄稼院里的东西,您收下。

”我再三推辞,小伙子直接把菜放进了后备厢,还要了我的,说过一阵子秋梨熟了,再给我送点……⑦回来的路上,我和司机高兴地谈论着这事,都有一个共同的感慨。

不一会子,我到家了,准备付车费给司机。

可不想,钱包不见了。

那里面可装着一万元的工钱和朋友的几X发票,丢了可不得了。

司机劝我别急,好好想想是不是没带回来?可我确信把包带回来了,上车睡觉时我还看了一下,然后把它抱在怀里,怎么突然间不见了呢?⑧就在这时,手机接到了一条陌生短信,上面写着:“叔叔,对不起,我们看你睡着了,就干了一件傻事……钱放在那包青菜里了,一分不少,您的真诚教育了我,我保证再不干这样的傻事。

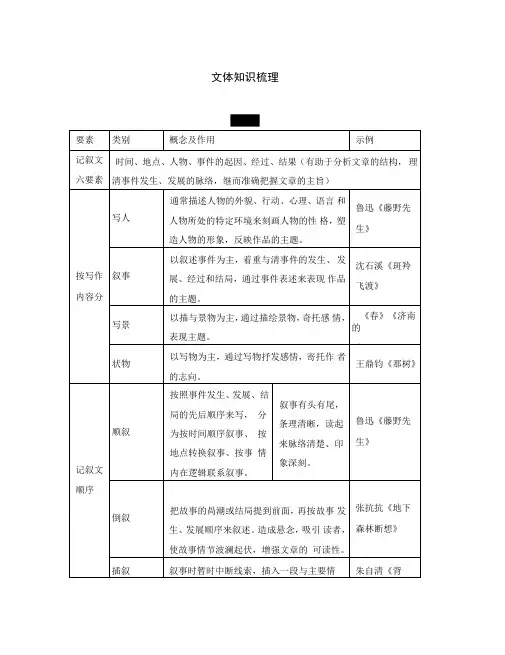

文体知识梳理

要素类别概念及作用示例

记叙文六要素

时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果(有助于分析文章的结构,理清事件发生、发展的脉络,继而准确把握文章的主旨)

按写作内容分写人

通常描述人物的外貌、行动、心理、语言和

人物所处的特定环境来刻画人物的性格,塑

造人物的形象,反映作品的主题。

鲁迅《藤野先

生》

叙事

以叙述事件为主,着重与清事件的发生、发

展、经过和结局,通过事件表述来表现作品

的主题。

沈石溪《斑羚

飞渡》

写景

以描与景物为主,通过描绘景物,奇托感情,

表现主题。

《春》《济南

的

冬天》

状物

以写物为主,通过写物抒发感情,寄托作者

的志向。

王鼎钧《那树》

记叙文顺序顺叙

按照事件发生、发展、结

局的先后顺序来写,分

为按时间顺序叙事、按

地点转换叙事、按事情

内在逻辑联系叙事。

叙事有头有尾,

条理清晰,读起

来脉络清楚、印

象深刻。

鲁迅《藤野先

生》

倒叙

把故事的咼潮或结局提到前面,再按故事发

生、发展顺序来叙述。

造成悬念,吸引读者,

使故事情节波澜起伏,增强文章的可读性。

张抗抗《地下

森林断想》插叙叙事时暂时中断线索,插入一段与主要情朱自清《背。

专题8 记叙文阅读一、词语:答题时一定要在文段句词的前后找答案或找解答的依据。

(1)能理解词语的表面意义,以及深层含义和言外之意,并能理解其表达的效果;(2)能确定词语指代的内容:一般出现在上文,找出后代入原文,看是否通顺合理.二、文章概括:内容概括(一句话概括故事情节):人物和事件(A、谁干什么B什么怎么样)主题概括:“本文通过某人做某事反映了什么意义(人物性格、作者感情、人生哲理)。

”主旨句的作用:结构上贯穿全文,内容上点明中心。

三、记叙线索及作用?线索:(1)核心人物(2)核心事物(3)核心事件(4)时间(5)地点(6)作者的情感。

作用:贯穿全文,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

四、记叙顺序及作用?(1)顺叙(按事情发展先后顺序)作用:叙事有头尾,条理清晰,脉络清楚、印象深刻。

(2)倒叙:造成了……的悬念,使故事情节更曲折,增强了文章的可读性.(3)插叙作用:补充交代了……使人物形象更丰富,使中心更突出。

记叙文中穿插议论的作用:结构上承上启下;内容上画龙点睛.五、文章段落语句的主要作用有:(必须从内容、结构两个方面来进行做答)1、结构上:承接上文、开启下文、总领下文(引出下文)、承上启下(过渡)、照应前文(开头)首尾呼应。

2、内容上:开篇点题、抒发情感、点明中心,深化主题、画龙点睛某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)4、写法上:气氛渲染、托物言志、以小见大、设置悬念、埋下伏笔、为后文作铺垫、欲扬先抑、借景抒情、寓情于景、托物言志等。

象征、托物言志作用:使表达委婉含蓄、深沉感人。

环境描写的作用:交代时间地点,揭示时代背景;渲染气氛、烘托人物心情,展示人物的性格、推动情节的发展等等。

专题08 记叙文阅读之段落作用(解析版)一、主要考点:把握段落大意及分析段落作用,是中考现代文阅读的一个比较细小的考点,但也是一个经常考查的知识点,所以不容忽视。

把握段落大意就是用精练的语言概括某一段落的主要意思,如某段的主要故事情节,某段的主要说明方法,某段的主要观点等,它主要考查考生的归纳和概括能力,分值一般是2分。

而分析段落的作用就是让考生把握某一段落在行文结构和思想内容等方面的作用,它主要考查考生理解和分析评价的能力,把握作者的行文思路、结构特点和文章思想感情的能力。

一、直接提问:(1)作者写xx段有什么作用(或好处、效果)?二、提问变式:(1)为什么要写XX段内容?(2)删去XX段可以吗?三、由以上的提问可以看出此题型的提问方式直截了当,那么段落的作用有哪些呢?该怎么答题呢?【段落作用】所处的位置——是结构作用具体所写——是内容作用1.段落在篇首的作用:【在结构上的作用】(1)总领全文(2)引出下文(3)与后文或结尾形成照应【在内容上的作用】(1)直接表明文章的写作对象(2)开篇点题(暗含主旨/点明主旨)(3)设置悬念,为后文的某处情节作铺垫、埋下伏笔(4)表达与主旨相关的感情,奠定全文的情感基调(以上四点为常见作用,以下四点为特殊作用) (5)如以故事开头,可引起读者阅读兴趣(6)如开篇发问,可引发读者思考(7)如以诗词开篇,可呈现美好的意境,增加文采(8)如开篇环境描写,还需分析环境描写的作用2.段落在篇中的作用:【在结构上的作用】(1)承上启下(2)推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔(3)前后照应【在内容上的作用】(1)承接了(上文)......,引出了(下文)......(2)插叙句段补充说明某内容(3)写景句段、推动情节发展,为后文作铺垫、埋下伏笔3.段落在篇尾的作用:【在结构上的作用】(1)总结全文(2)首尾照应【在内容上的作用】(1)交代结局,使文章情节完整(2)篇末点题(暗含、点明中心;深化、升华主题等)(3)令人深思,给人警醒(启示)(4)卒章显志,寄托感情(5)揭示真相,意味深长,给读者留下思考的空间。

三、记叙文阅读第20讲 理清思路、内容理解与概括考点一:理清思路1.把握线索(有的文章有两条线索,一条是物线,一条是感情线):(1)注意标题。

不少文章的标题就是线索。

如《风筝》《羚羊木雕》等。

(2)注意反复出现的词语或事物。

(3)注意抒情议论句。

抒情议论句往往是文章的一条感情线索。

2.疏理脉络:注意表时间、空间、人物、事件和情感变化的词句。

记叙性文章常按时间、空间、人物、事件、情感来组织结构。

考点二:内容理解与概括1.自拟法:基本或完全用自己的语言进行概括,适用于提炼文章中心、概括文章风格、概括作者观点、简述故事情节、给文章加标题等方面的概括性题目。

2.摘录法:摘寻文章关键的词句段,适用于用原文语句作答以及对内容、主旨进行理解概括的题目。

①找标题。

有的文章标题很鲜明直接地概括了文章的主要内容。

②找注释。

注释有时会交代作者的思想、写作背景及动机等。

③找过渡句(段)。

过渡句(段)起承上启下的作用,是对文章内容的概括。

④找开头、结尾句。

开头句有时起总领全文的作用,结尾句有时起总结全文的作用。

⑤找抒情议论句。

记叙文写人叙事的目的就是表达自己的情感和思想。

⑥找反复出现的语句(段)。

为了使自己所要表达的感情更强烈、观点更鲜明,作者有时广西中考命题分析与预测地市 年份篇目 考查知识点(题型) 分值 玉林 防城港 2014我和故乡患了失忆症 词语理解(选择) 句子理解(选择) 思想情感 (选择) 9分 2013 一角钱的玫瑰花文题理解(简答) 概括主题(简答) 细节描写发表看法 (简答) 11分 2012 冯小刚得寸进尺文意理解(选择) 心得启示(简答) 评价看法 (简答) 9分 读莫扎特与忆乡村词语理解(选择) 句子理解(选择) 思想情感 (选择) 文题理解 (选择) 12分 河池 2014 红花衣和日记本叙事线索(简答) 内容概括(简答) 词句赏析(简答) 文段理解 (简答) 发表看法 (简答) 16分 2013 攥一把芳香的泥土文题理解(简答) 句段理解(简答) 艺术特色(简答) 词句赏析 (简答) 发表看法 (简答) 14分 2012天上飘下来的礼物 文题理解(简答) 句子赏析(简答) 艺术特色(简答) 文段作用 (简答) 发表看法 (简答) 16分 2015年命题预测 预测2015年中考仍是以课外文段为主,以内容概括、词句赏析、表现手法、文题理解为主要考点,同时兼顾段落作用、人物形象、线索把握及感悟启示等拓展探究类考点,考生在复习备考中应做到有针对性的训练。

专题八记叙文阅读(散文、小说),遵义中考命题分析预测题型聚焦年份考查方式考查文体篇目对应考点题量分值1.内容理解与概括2.概括所写事物的特点3.文章中重点词语的理解与赏析4.句子中语言的表达效果5.写作手法6.如何刻画人物形象7.标题含义及作用8.谈看法、谈启示,2016年,散文《一碗入梦》,考查点1、3、5、7,4道,12分2015年,散文《黄昏断想》,考查点1、2、4、5,4道,12分2014年,散文《野百合的春天》,考查点1、3、6、7、8,5道,18分2013年,小说《幸福的秘密》,考查点1、3、5、6、8,5道,17分2017年考情预测, 此部分年年必考,近三年考查了散文,散文多表达较易被学生理解的乡愁,多蕴含积极向上的力量。

遵义从2011至2013连续三年都考查了小说,小说大多是外国小说,且都出自课外,主题方面偏重于挚爱亲情,或是一些向善向美、凸显人性光辉和生活哲理,传递社会正能量的材料。

2017年遵义中考记叙文考查很有可能是一篇小说。

,中考知识清单记叙文1.记叙文的六要素记叙文的六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

其中,时间的交代有的具体,有的笼统;人物主要是指最能体现文章主题的主人公。

掌握记叙文的六要素,有助于分析文章的结构,理清事情发生、发展的脉络,继而准确把握文章的主旨。

2.记叙文的顺序及作用(1)顺叙:按事情发展的先后顺序叙事。

作用:叙事有头有尾、条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

(2)倒叙:先写结果,再交代前面发生的事。

作用:造成悬念、吸引读者,避免平铺直叙,增强文章的生动性。

(3)插叙:叙事时中断叙述,插入与此相关的另一件事。

作用:对情节起补充、衬托作用,丰富形象、突出中心。

3.记叙文的人称及作用(1)第一人称:以“我”的口吻或作者的角度展开记叙。

第一人称的“我”有时是作者本人,有时是经过艺术加工的“我”。

作用:便于直抒胸臆,读起来有亲切感和真实感。

(2)第二人称:一般出现在用第一人称或第三人称的叙述里,实际上仍是站在第一人称或是第三人称的角度写的。

作用:可以增强文章的抒情性和亲切感,便于感情的交流。

(3)第三人称:以第三人称“他(她)”来叙述文章中的人物、事件、场景等。

作用:不受时空限制,能够从多方面自由叙述。

4.记叙文的线索线索是记叙文贯穿全文的脉络,通过它把表现中心的材料串起来,形成一个整体。

线索的形式有以下几种:(1)以某一件有意义的实物为线索;(2)以某一中心事件为线索;(3)以人物为线索;(4)以作者的思想感情或思想感情的发展变化为线索;(5)以时间为线索;(6)以地点变换为线索。

5.记叙文的结构记叙文的结构是指记叙文在安排材料、布局谋篇上的特点。

记叙文选材广泛,形式多样,结构复杂,主要有以下特点:(1)按时间的先后顺序安排结构;(2)按人物活动地点的转移安排结构;(3)按事件情节的发展阶段安排结构;(4)按照事件之间的一定关系安排结构。

另外,记叙文的过渡段绝大多数起着承上启下的作用,使文章过渡自然,浑然一体。

6.记叙文的中心作者在生活中接触到许多人和事,逐渐形成对生活的一些看法。

这种看法通过记叙人和事体现出来,这就是记叙文的中心思想。

准确归纳记叙文中心思想的关键是正确理解文章的内容,具体方法如下:(1)抓住文中直接告诉读者中心意思的语句;(2)抓住文章开头、结尾段中揭示中心意思的点题句、关键句,用适当的词语串连起来;(3)通过结构分析来归纳中心意思,把文章各部分的大意串连起来,加以综合概括,然后指出作者借以表达的思想、感情、态度等;(4)从时代背景入手,好的文章都具有明显的时代烙印,能折射出特定时期特定的社会背景所包含的深刻含义。

7.记叙文常见的表达方式记叙文中常用的表达方式有五种:记叙、描写、说明、议论、抒情。

(1)记叙:是指作者在文章中,对人物、事件和景物不加修饰地把基本情况交代清楚,使读者对其有概括的了解,从而获得一个整体的印象。

(2)描写:是用形象的语言对人物、事件、环境的形态特征作具体、生动的描绘,使读者对描写的对象获得真切、具体的感受和印象。

①人物描写:包括肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写五种。

②环境描写:A.自然景物描写,包括时序节令、自然气候、山川湖海、动物、植物等描写。

B.社会环境描写,包括两类:一是某种社会生活情景的展示;二是对人物活动的具体环境的陈设、格局、气氛、色调等所作的描写。

③场面描写:对有中心人物活动的生活画面的描写。

如《鲁提辖拳打镇关西》中对鲁提辖三拳打死镇关西这一场景所作的描写。

(3)说明:主要是解说性状。

直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

(4)议论:在记叙文中,议论不是主要的表达方式,它只是在叙述、描写或说明的过程中,直接表达作者的某种感受和评价,或者借以抒发胸臆。

(5)抒情:是作者在文章中抒发感受,表露感情的一种表达方式,着重于感情的抒发。

抒情的方法有直接抒情与间接抒情两种。

8.记叙文常用修辞方法及其作用(1)比喻:使语言表达生动形象,富有感染力。

(2)拟人:赋予事物人的思想感情或性格,使表达生动活泼。

(3)排比:增强语言的气势,使节奏鲜明、便于抒情。

(4)夸张:突出所描绘事物的特点,加深读者印象。

(5)对比:通过对比突出事物间的差异,以显示事物的特点。

(6)对偶:增强语言的节奏感,使语言节奏明快。

(7)反问和设问:引起读者思考,加强语气。

(8)反复:强调,加深读者印象。

(9)引用:增强语言的权威性和说服力。

(10)反语:表达讽刺意味。

9.记叙文常用的表现(写作)手法及作用(1)以小见大:从平常小事中体现出崇高的思想境界,或从平常小事中表现出美好的精神品质,突出表现中心思想,更有震撼力。

(2)对比:运用对比,把……和……巧妙地呈现在读者眼前,让读者很自然地从中感觉到……的变化(或说优劣好坏),从而鲜明地表现或突出事物的特点,更好地表现文章的主题。

(3)象征:又叫托物言志,指把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了作者……的情感,增强了文章的表现力。

(4)巧合:既在读者的意料之外,又在生活的情理之中,很好地表现了主题,令人读后不免颔首称许。

(5)抑扬:包括欲扬先抑及欲抑先扬。

作者的本意是……,而先……,令读者更全面深刻地认识……,使所表现的对象更丰满,更鲜明。

先贬抑再大力颂扬描写的对象,上下文形成对比,突出描写对象,增强表现力。

(6)衬托(侧面烘托)手法:以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出表现主要人物或事物的性格或特点等。

使作者对表现对象的表达意图更明确地呈现在读者面前,增强了文章的表现力。

(7)烘托:把表现对象……的心理,放在一个……的环境里,更好地表现人物的内心世界,增强文章的表现力。

(8)讽刺:运用比喻、夸张等手法对人或事物进行揭露、批判和嘲笑,加强文章的深刻性和批判性,使语言辛辣幽默。

(9)卒章显志:层层铺叙,直到文末才突然揭开谜底,令人恍然大悟,继而又转入深深的思考当中。

(10)悬念:先把……抛给读者而又不说明原因,层层设疑,紧紧地抓住读者的阅读兴趣,更好地达到表达主题的目的。

(11)前后照应(首尾呼应):句子(或段)与前文或后文有联系,为下文某些情节作铺垫,使情节完整,结构严谨,中心突出。

10.表现手法、表达方式与修辞方法的区别写作手法属于艺术表现手法(即艺术手法和表现手法,也含表达手法和表现技巧),常见的有:夸张、比喻、拟人、悬念、照应、联想、想象、抑扬结合、点面结合、叙议结合、情景交融、衬托对比、伏笔照应、托物言志、白描、细描、铺垫、正面侧面、象征、借古讽今、卒章显志、承上启下、开门见山、烘托、渲染、动静相衬、虚实相生、托物寓意、咏物抒情等。

写作手法是针对全篇或全段落而言的。

表达方式就是常见的叙述、描写、抒情、议论和说明(其实也属于艺术表现手法),而修辞方法是针对某个具体的句子而言的,常见的有比喻、拟人、借代、夸张、对偶、排比、设问、反问八种。

散文1.散文的分类:根据表达方式的侧重点不同,散文可分为叙事散文、抒情散文和哲理散文。

(1)叙事散文:以写人叙事为主的散文,其通过写人叙事抒发作者特定的感受和情思。

这类散文善于通过某些生活片段、场景和细节描写以及人物最突出的性格特征,来表现人物的精神风貌,揭示事件的审美意义。

如:《周庄水韵》《青海湖,梦幻般的湖》等。

(2)抒情散文:以抒发感情为主的散文,它主要是抒发作者对现实生活的感受、激情和意愿等。

其基本特征是寓情于景、寓情于物、借物抒情、托物言志。

就是通过对景和物极尽其妙的艺术描写,抒发作者的主观感受和特定情思。

这类散文包含较多含蓄和象征的成分。

如:《白杨礼赞》《春》等。

(3)哲理散文:以议论为主,借助某种形象说理,直接发表议论,其特点是议论、抒情和描写三者相结合。

这类散文近似于杂文,但比一般杂文更具文艺性。

如:《石缝间的生命》等。

2.散文的特点:“形散而神不散”所谓“形散”,一般指散文取材十分广泛和自由,不受时间和空间的限制。

在同一篇散文中,可以从一个人物的某个侧面或者一个先进事迹的某个片段谈起,上下几千年,纵横几万里,作者可以根据中心思想的需要,随意选择,精心安排。

“形散”还体现为表达方式的灵活多样性。

总之,无论是叙事、描写、抒情、议论或是说明都能在中心思想的统率下,得到尽情尽意的发挥。

所谓“神不散”,主要是从散文立意的角度而言的,就是要求立意高远,主题集中。

无论散文的内容如何广泛,表现方式多么灵活,都应围绕一定的主题,为中心思想服务。

写得好的散文,“形散”与“神不散”是和谐辩证的统一。

3.散文的线索线索就是作者组织材料的思路在文章中的反映,是贯穿全文的脉络。

散文的线索主要有以下几个形式:(1)以感情为线索;(2)以事物为线索;(3)以人物为线索;(4)以思绪为线索;(5)以景物为线索;(6)以行动为线索。

4.划分散文层次的方法(1)按时间先后分;(2)按地点转换分;(3)按描述内容的角度分(如:《春》分成“盼春、绘春、颂春”三大部分);(4)按思想感情变化分(如:《荔枝蜜》分成“不喜欢蜜蜂——想去看看蜜蜂——赞赏蜜蜂——想变成蜜蜂”四大部分);(5)按“总—分—总”的结构特点分(如:《石缝间的生命》分成总写石缝间的生命常使“我”感动得潸然泪下、分写石缝间的各种微小的生命、总括生命带给人的震撼三大部分);(6)按表达方式的变化分(特别是一些表达感悟与哲思的散文)。

5.表达方式的作用(1)描写的作用散文中的描写主要包括景物描写和人物描写。

景物描写,主要考查环境描写的作用。

答题时,应侧重于景物描写对表达作者或人物思想感情的作用,要严格区分小说中景物描写与散文中景物描写的不同(小说中景物描写是渲染气氛或交代时令季节,衬托人物;散文中景物描写是直接表达作者的思想感情或文章主题);人物描写主要考查人物外貌、神态、动作、心理。