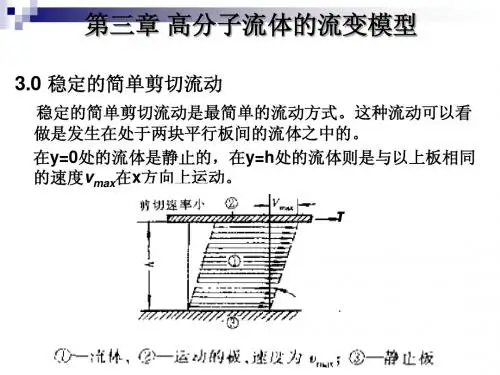

第三章 高分子流体的流变模型

- 格式:ppt

- 大小:7.33 MB

- 文档页数:41

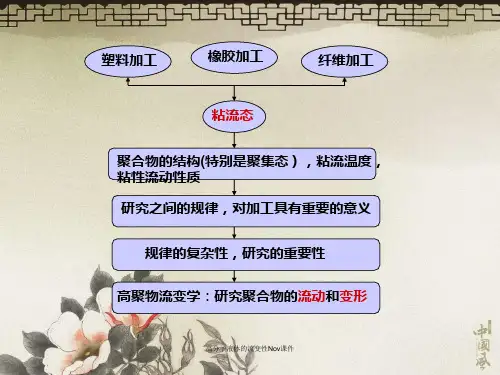

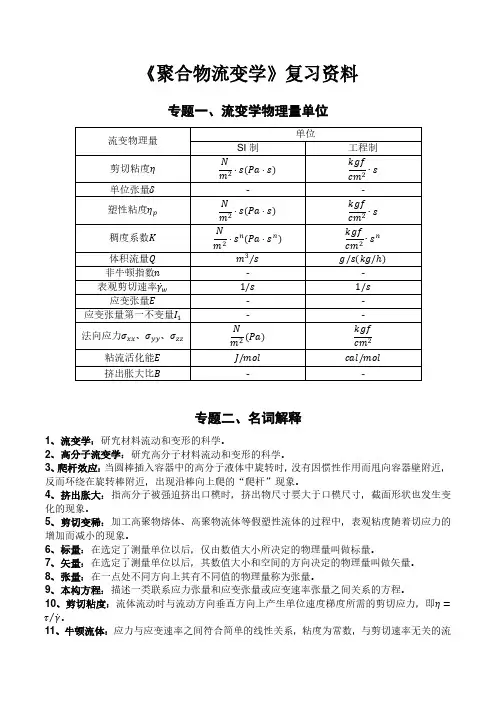

《聚合物加工流变学基础》课程教学大纲FoundationofPoIymerRheo1ogy一、课程基本信息学分:2.0学时:32考核方式:各教学环节占总分的比例:作业及平时测验:30%,期末考试:70%中文简介:聚合物加工流变学基础是高分子材料与工程专业成型加工方向的一门专业基础课程。

该课程介绍了聚合物流变学的基本概念、聚合物溶液和熔体的基本流变特性及主要影响、以及聚合物流变性能的测试等。

高分子材料的加工成型几乎都是在流动状态下进行的。

通过该课程的学习,学生应掌握聚合物的流变性质,为改进聚合物加工工艺条件、制品性能以及加工机械的设计提供理论上的指导。

二、教学目的与要求1.使学生对高分子材料加工过程的基本原理,主要包括高分子材料在成型加工过程中的基本流变学原理和传热学原理有比较全面的认识。

结合高分子物理学、材料加工工艺学、加工机械及模具设计,理解高分子材料的流变性质与材料的结构、性能、制品配方、加工工艺条件、加工机械及模具的设计和应用之间的关系。

2.掌握高分子材料的基本流变学性质;了解研究高分子材料流变性质的基本数学、力学方法;掌握测量、研究高分子材料流变性质的基本实验方法和手段。

为进一步学习《聚合反应工程》、、《高分子材料成型加工工艺学》、《高分子材料成型加工机械》、《模具设计》等课程打下基础。

3.讨论典型高分子材料成型加工过程的流变学原理,讨论多相聚合物体系(复合材料)的流变性质,为分析和改进生产工艺、指导配方设计、开发和应用高分子材料提供一定的理论基础。

三、教学方法和手段授课方式为课堂讲授为主,辅以实验教学,且与学生自学相结合,通过习题使学生加深对教学内容的理解,通过思考题鼓励学生思考问题和参阅文献。

教学方法上,通过讲授高分子流变的特点和原理,同时将课程学习与高分子的热点研究相结合。

课程教学中引入多媒体教学,采用新颖、多样的教学方式,引导学生,激发学生的学习兴趣与求知的欲望。

五、推荐教材和教学参考资源推荐教材:1.史铁钧,吴德峰.高分子流变学基础.北京:化学工业出版社,2009.06教学参考资源:2.吴其晔.《高分子材料流变学》(第一版).北京:高等教育出版社,2002.103.顾国芳,浦鸿汀.《聚合物流变学基础》(第一版).上海:同济大学出版社,2000.014.王玉忠,郑长义.《高聚物流变学导论》(第一版).成都:四川大学出版社,1993.07O5.周彦豪.《聚合物加工流变学基础》(第一版).西安:西安交通大学出版社,1988.03o六、其他说明该教学大纲依据教育部工科学校教学基本要求,借鉴国内同类专业办学经验,并结合我校的特色,在本专业教师的共同商讨下编写而成。

聚合物流变学第三章高分子材料流变学第四章第四章高分子流变本构方程的分子理论根据研究的材料对象不同,分子论路线对高分子稀溶液、亚浓溶液及浓厚体系(浓溶液及熔体)分别有不同的模型和处理方法。

所谓稀溶液,指溶液中各个分子链线团及其所属的流体力学体积(排除体积)相互无重迭,不发生作用。

主要研究一条孤立链的粘弹性理论。

研究结果已相当成功。

所谓浓厚体系,指分子链之间已发生聚集和相互作用,最典型的为发生了分子链间的缠结(entanglementcoupling)。

由于缠结的本质至今尚不明确,为研究带来很大困难。

deGenne和Doi-Edward等人分别建立了“蠕动模型”和“管道模型”,将多链体系简化为一条受到约束的单链体系,从而使问题的处理得以简化,得到了很有价值的结果。

目前国际上对高分子链的缠结多用“蠕动模型”加以处理,已应用于诸如流动、扩散、弛豫、熔体结晶、相分离动力学等问题。

1.高分子稀溶液和浓厚体系按照现代高分子凝聚态物理的观点,高分子液体可以按照浓度大小及分子链形态的不同分为以下几种状态:高分子极稀溶液、稀溶液、亚浓溶液、浓溶液、极浓溶液和熔体(见图4-1)。

高分子极稀溶液→稀溶液→亚浓溶液→浓溶液→极浓溶液和熔体分界浓度:CC某CeC某某浓度范围:~10-2%~10-1%~0.5-10%~10图4-1高分子溶液及其分界浓度接触浓度c某:稀溶液和亚浓溶液的分界浓度;缠结浓度ce:亚浓溶液和浓溶液的分界浓度;动态接触浓度c:极稀溶液和稀溶液间的分界浓度。

82高分子材料流变学第四章接触浓度c某定义为稀溶液中,高分子链开始发生接触,继而相互覆盖的临界浓度。

当溶液浓度小于接触浓度c某时,分子链相距较远,彼此独立。

达到接触浓度时,按定义单分子链线团应一个挨一个充满溶液的整个空间,紧密堆砌,互相“接触”。

一般接触浓度数量级为10-1wt%。

关于接触浓度c某的估算:deGenne基于标度理论提出一个接触浓度的计算公式。