夜归鹿门歌公开课分解

- 格式:ppt

- 大小:2.98 MB

- 文档页数:15

夜归鹿门歌

山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

人随沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

鹿门月照开烟树,忽到庞公栖隐处。

岩扉松径长寂寥,唯有幽人自来去黄昏时候,山寺里悠然传出报时的钟声。

渔梁渡口,渡船边喧嚷着抢渡回家的人。

沿著水边的沙岸,人们走向江畔的乡村。

我也乘坐着船儿,要回到我隐居的鹿门。

朦胧月光下,鹿门山的树木都烟云缭绕。

不知不觉中,我已走到庞公的隐居旧地。

岩石上的门和松林间的小路,长期寂寥。

只有庞德公和我这样的隐士,独来独去。

三、鉴赏方法

反复诵读——抓住意象——联想、想象——进入意境——揣摩诗情

意象:融入作者主观感情的客观物象。

意境:是指寄托诗人情感的意象综合起来构建的让人产生想象的境界。

四、下面请同学们置身诗境把这首诗读一读,请回答文章中有哪些景的描写?

思考:按照时间和空间顺序,分别写了江边和山中两个场景,请找出两个场景中的意象。

并用简练的语言概括一下这两个场景。

钟声渡头——黄昏江景图

月亮烟树岩扉松径——月夜山景图

五、画面一:黄昏江景图

思考:

1、诗中写了什么时间、地点、人物及其活动?

——黄昏;渔梁渡头;人们争渡回家,我归鹿门。

2、诗人听到了什么?看到了什么?诗人所见所闻各有什么特点?诗人心情感受如何?

——钟声、喧闹声;争渡情景;钟声显示了山寺的安宁僻静,渡头的喧哗声显示。

《夜归鹿门歌》公开课教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《夜归鹿门歌》,使学生了解并掌握古代诗词的基本知识,提高文学素养。

2. 过程与方法:通过分析《夜归鹿门歌》的意象、意境、情感等,培养学生欣赏诗词的能力,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:感受作者对家乡、自然的热爱之情,培养学生的爱国情怀和保护环境的意识。

二、教学重点1. 诗词意象的分析。

2. 诗词意境的感悟。

3. 诗词情感的体验。

三、教学难点1. 诗词中关键词句的理解。

2. 诗词意境的创造。

四、教学准备1. 教师准备:《夜归鹿门歌》原文及注释、相关背景资料、多媒体课件等。

2. 学生准备:预习《夜归鹿门歌》,了解作者及作品背景。

五、教学过程1. 导入新课1.1 教师播放《夜归鹿门歌》朗诵视频,引导学生进入诗词意境。

1.2 学生分享预习成果,介绍作者及作品背景。

2. 诗词解析2.1 教师引导学生逐句解析《夜归鹿门歌》,解释关键词句。

2.2 分析诗词意象,如“鹿门”、“夜归”等,引导学生感悟诗词意境。

3. 情感体验3.1 教师引导学生体会诗词中的情感,如对家乡的热爱、对自然的赞美等。

3.2 学生分享自己的感悟,进行情感交流。

4. 实践环节4.1 学生分组讨论,创作以“家乡”或“自然”为主题的诗词。

4.2 各组展示作品,分享创作心得。

5. 总结反馈5.1 教师对本节课内容进行总结,强调诗词鉴赏的方法。

5.2 学生评价本次公开课的收获及建议。

注意事项:1. 注重引导学生主动参与,发挥学生的主体作用。

2. 关注学生的个体差异,因材施教。

3. 课堂活动丰富多样,提高学生的学习兴趣。

4. 注重培养学生的文学素养和审美情趣。

5. 适时进行情感教育,培养学生的爱国情怀和环保意识。

六、教学延伸1. 对比分析:邀请学生找出其他描写家乡或自然的古代诗词,进行对比分析,探讨各自的表现手法和情感特色。

2. 创作练习:鼓励学生尝试自己创作描写家乡或自然的诗词,培养学生的文学创作能力。

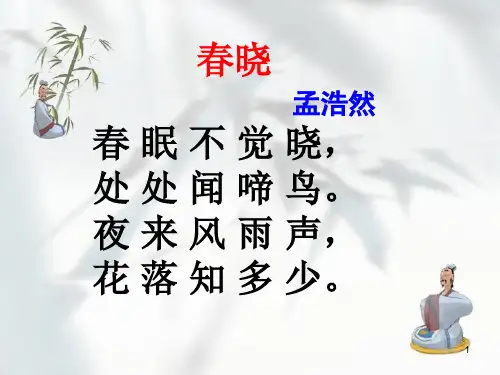

汇报课公开课《夜归鹿门歌》教案一、导入:小时候同学们都有背诵唐诗的经历,有这样一位诗人,他的诗作伴随我们成长,我背诵一首他的诗作,大家看看能不能说出他的名字?(背诵《春晓》)。

初中时我们还学习过这位作家的《过故人庄》,请同学们一起背。

(略)他是——孟浩然。

看来同学们对孟浩然都比较熟悉,那请一位同学介绍一下他。

二、知人论世1.学生介绍2.老师ppt小结:给大家一张’孟浩然名片”姓名孟浩然(689-740),名浩,字浩然,湖北襄阳人,世称“孟襄阳”,盛唐诗人简历一生怀才不遇,布衣终老,晚年隐居汉江东岸鹿门山中成就作品集《孟浩然集》评价隐逸诗人,盛唐山水田园诗派的代表作家诗风语言清淡,意境清远3.好友李白有诗《赠孟浩然》中评价他(ppt显示)“吾爱孟夫子,风流天下闻。

红颜弃轩冕,白首卧松云。

”可见他的“风流”(古今异义,文采)和“隐逸”的形象。

小结:中国古代文学研究领域有人笃定孟浩然确确实实是个隐逸诗人,我们今天用“置身诗、境缘景明情”的方法学习孟氏的《夜归鹿门歌》,看看诗歌塑造了怎样的隐士形象,抒发了怎样的隐者情怀。

三、吟咏诗韵1、录音读,提示学生注意字音、节奏。

2.学生自由诵读,并结合注释理清文意。

3.抽学生读,其他学生思考,本诗的诗眼在哪里。

4.点评学生朗读,明确诗眼“惟有幽人自来去(幽人)”。

5.学生齐读。

四、诗歌小结五、对比鉴赏、深入探究1.解题:题目“夜归鹿门歌”中透露了哪些信息?(生:时间、地点、事件、诗体裁)2.思考:本诗选取了哪些景物?这些景物营造了什么样的意境?表达了诗人什么情感?请选取你喜欢的一联进行分析。

参考角度:内容、情感、表达技巧等。

①渡头喧闹为了反衬山寺宁静,作者超脱心境的得以展示;②世人江村,诗人鹿门,不同的归宿,对比中点名诗人的隐逸情怀;③鹿门烟树美景让作者沉醉其中,“忽”字点名了到家门口时候的不经意,情景交融,表达了诗人对隐逸生活的向往和享受;④岩扉松径寂寥之景,知人论世,作者怀才不遇,向往、自得的隐逸生活中也有些许的无奈。

夜归鹿门歌孟浩然【教学目标】1、了解作家生平,作品风格,本诗的创造背景和创造目的。

2、品味诗歌,并背诵全诗。

3、结合诗人的背景和思想,把握诗歌的内涵。

4、感知诗歌的意境,感受诗人的洒脱的胸怀以及隐逸的情怀志趣。

【教学重难点】 1、结合诗人的背景和思想,把握诗歌的内涵。

2、感知诗歌的意境,感受诗人的洒脱的胸怀以及隐逸的情怀志趣。

【课时安排】1课时【教具准备】多媒体课件【教学过程】一、导入:中国是一个诗歌的国度。

从“思无邪”“一言以蔽之”的《诗经》,到被尊为百世之师的“楚辞”的代表作《离骚》,从刚健清新的汉乐府,到多姿多彩的南北朝民歌,诗歌这一文学体裁到了唐代便迎来了它的全盛时期。

豪放飘逸的李白诗,沉郁顿挫的杜甫诗,通俗晓畅的白居易的诗,形成了唐诗的巅峰,而以王维、孟浩然为代表的山水田园诗也以其清新自然的风格和独特的艺术魅力深受世人关注。

今天,就让我们一起走进孟浩然的山水田园世界,去领略他笔下那种恬静优美的自然风光和他那隐逸自得之志趣。

二、复习旧知:置身诗境:通过反复诵读,借助联想和想象,再现作者所描绘的意象和画面,并沉浸其中,与诗人产生共鸣,得到审美享受。

缘景明情:读者根据在想象中勾勒出来的诗人描绘的意境,触景生情,去感受、体会处于这样的意境中自己萌发的情感,从而推想诗人的情感。

鉴赏方法:反复诵读——抓住意象——联想、想象——进入意境——缘景明情三、诗歌鉴赏(一)简介作者:孟浩然,本名浩,字浩然,襄阳人,世称孟襄阳。

盛唐山水田园诗派的主要作家之一。

与王维齐名,号王孟。

其诗每无意求工而清超越俗,清闲浅淡中,自有泉流石上,风来松下之音。

有《孟浩然集》。

40岁时,游长安,应进士举不第。

曾在太学赋诗,名动公卿,一座倾服,为之搁笔。

他和王维交谊甚笃。

传说王维曾私邀入内署,适逢玄宗至,浩然惊避床下。

王维不敢隐瞒,据实奏闻,玄宗命出见。

浩然自诵其诗,至“不才明主弃”之句,玄宗不悦,说:“卿不求仕,而朕未尝弃卿,奈何诬我!”放归襄阳。

《夜归鹿门歌》公开课教案一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《夜归鹿门歌》,使学生了解并掌握古代诗词的基本知识,提高文学素养。

2. 过程与方法:通过对比分析、讨论交流等方法,引导学生深入理解诗文内容,体会诗人的情感。

3. 情感态度与价值观:培养学生对古代文学的热爱,增强民族自豪感,激发对美好生活的向往。

二、教学重点1. 诗文内容的理解:让学生掌握《夜归鹿门歌》的诗意,了解诗人孟浩然的生活背景及创作风格。

2. 诗词鉴赏能力:培养学生对古代诗词的鉴赏能力,学会欣赏古代文学的美。

三、教学难点1. 诗文中的意境:帮助学生感悟诗中的意境,理解诗人通过景物描绘表达的情感。

2. 诗词表现手法:引导学生掌握诗词中的表现手法,如借景抒情、寓情于景等。

四、教学过程1. 导入新课:以图片或故事形式引入诗人孟浩然的生活背景,激发学生兴趣。

2. 诗文朗读:让学生朗读《夜归鹿门歌》,感受诗的韵律美,体会诗人的情感。

3. 内容解析:分析诗文内容,讲解生僻词语,让学生理解诗文意义。

4. 意境感悟:引导学生发挥想象,感悟诗中的意境,体会诗人对自然的热爱。

5. 诗词鉴赏:讲解诗词的表现手法,如借景抒情、寓情于景等,培养学生鉴赏能力。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调诗词鉴赏的方法和技巧。

五、课后作业1. 背诵《夜归鹿门歌》:要求学生课后背诵诗文,加深对诗文的理解。

2. 诗词鉴赏练习:选择一首古代诗词,运用所学鉴赏方法进行分析,提高鉴赏能力。

六、教学策略1. 互动式教学:鼓励学生积极参与课堂讨论,提问解答,增强课堂互动性。

2. 情境教学:通过图片、音乐等辅段,创造情境,帮助学生更好地理解诗文意境。

3. 对比教学:与其他诗词进行对比,让学生分析不同之处,提高鉴赏能力。

七、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问解答等情况,了解学生的学习状态。

2. 作业完成情况:检查课后作业,评估学生对课堂所学内容的掌握程度。

《夜归鹿门歌》公开课教案第一章:课程介绍1.1 课程背景《夜归鹿门歌》是唐代诗人孟浩然的作品,描绘了诗人夜晚归家途中所见的景象以及内心的感慨。

通过学习这首诗,让学生感受古典诗词的魅力,领略中国古代文化的博大精深。

1.2 教学目标1. 了解作者孟浩然的生平和创作背景。

2. 分析《夜归鹿门歌》的韵律、意境和表现手法。

3. 培养学生的文学素养和审美情趣。

4. 提高学生的古诗词鉴赏能力。

第二章:作者与作品简介2.1 作者简介孟浩然(689-740),字浩然,唐代著名诗人,与王维并称为“王孟”。

他的诗以写景见长,风格清新淡雅,意境深远。

2.2 作品简介《夜归鹿门歌》是孟浩然的代表作之一,写于唐玄宗开元年间。

诗中描绘了诗人夜晚归家途中,经过鹿门山时的所见所感,展现了诗人对自然美景的热爱和对归隐生活的向往。

第三章:诗歌解析3.1 诗歌背景唐玄宗开元年间,孟浩然游历江南,返回途中经过鹿门山,被山间的美景所吸引,夜晚归家时感慨万千,创作了这首《夜归鹿门歌》。

3.2 诗歌内容解析诗中通过描绘“鹿门月照开烟树”、“忽到庞公栖隐处”等景象,展现了夜晚的山中美景。

诗人以“鹿门月照”寓意自己归隐的心态,表达了对淡泊名利、隐逸生活的向往。

第四章:教学活动设计4.1 朗读欣赏让学生朗读《夜归鹿门歌》,感受诗歌的韵律美。

4.2 小组讨论分组讨论诗中的意象、意境和表现手法,分享各自的感悟。

4.3 诗句接龙以诗句接龙的方式,让学生深入理解诗歌的意境和内涵。

第五章:课后作业5.1 熟读并背诵《夜归鹿门歌》。

5.3 选择一首孟浩然的其它诗作,进行阅读和解析。

第六章:教学重点与难点6.1 教学重点1. 掌握《夜归鹿门歌》的诗意、诗境和诗风。

2. 分析孟浩然的诗歌创作特点及其在唐代诗坛的地位。

3. 提高学生对古诗词的鉴赏能力和审美情趣。

6.2 教学难点1. 理解诗中寓意和象征的手法。

2. 感悟诗人在归隐与入仕之间的矛盾心理。

第七章:教学方法与手段7.1 教学方法1. 讲授法:讲解诗文背景、作者生平等。

《夜归鹿门歌》一等奖说课稿1、《夜归鹿门歌》一等奖说课稿各位老师,下午好。

我说课的题目是《夜归鹿门歌》。

我的说课包括以下六个方面:一、说教材《夜归鹿门歌》是高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》中诗歌部分的第二单元“置身诗境,缘景明情”中的一首诗歌,是我们伟大的山水田园诗人孟浩然所写的。

孟浩然的诗多写隐居闲适和羁旅愁思,在山水田园景色的描写中寄托自己的性情,这首诗便是如此。

此诗虽有纪实之意,而主旨却是歌咏归隐的情怀志趣。

二、说学生经过必修教材1-5 和选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》第一单元的学习训练,高二学生在分析诗歌时应该已经基本上能熟练运用了解、写作背景、抓诗歌意象揣摩诗人情感)的方法(即“以意逆志,知人论世”。

本课的教学要让学生学会运用“置身诗境、缘景明情”的方法去鉴赏诗歌。

三、说教学目标通过单元提示,我们知道本单元主要学习如何通过对古典诗歌中意象的把握,发挥想象,体会和品味中国古典诗歌特有的意境美。

为此,我特确定以下教学目标:1、根据课后的诵读提示去诵读诗歌;2、引导学生根据诗歌中意象的特点,发挥想象,再现诗歌中所描绘的画面,体会和品味诗歌的意境美。

3、体会诗人寄情山水的情怀和追求隐逸的人格志向。

四、说教学重点、难点1、通过反复诵读,抓住意象,展开联想和想象,再现诗歌中所描绘的画面,体会诗歌的意境;2、把握诗人寄情山水的情怀和追求隐逸的人格志向。

五、说教学方法为了实现教学目标,达到对重点知识的掌握和难点知识的理解,根据学生实际,运用较为以下教学方法:1、诵读法:注重诗歌的诵读;2、引导法:以引导的方式激发学生的思考,积极融入课堂,以达到循序渐进的效果;3、讨论法:针对学生提到的问题,组织学生讨论,教师加以引导,充分发挥学生学习的主体作用,促使学生生成知识。

六、说教学过程教学1、根据课后的诵读提示去诵读诗歌;2、学生能够根据“缘景明情”的基本思路,发挥想象,再现诗歌中所描绘的画面,并体会目标和品味《夜归鹿门歌》的意境美。

《夜归鹿门歌》公开课教案第一章:教学目标1.1 知识与技能:理解《夜归鹿门歌》的诗意和背景。

分析诗中的意象和表达技巧。

能够背诵并默写《夜归鹿门歌》。

1.2 过程与方法:通过朗读和讨论,深入理解诗中的情感和意境。

学会欣赏古典诗词的美,提高文学素养。

1.3 情感态度与价值观:感受诗人对自然和家乡的热爱之情。

培养对传统文化的尊重和传承意识。

第二章:教学内容2.1 诗文背景介绍:介绍诗人孟浩生的生平和对这首诗的背景。

解释诗中的“鹿门”指的是哪里,其象征意义。

2.2 诗文内容分析:逐句解析诗文,解释关键词语和意象。

分析诗中的情感变化和表达技巧。

第三章:教学过程3.1 导入:通过展示图片或播放音乐,引导学生进入诗的意境。

提出问题,引发学生对诗文主题的思考。

3.2 朗读与讨论:分组朗读诗文,让学生感受语言的音乐美。

组织小组讨论,鼓励学生分享对诗中意象和情感的理解。

3.3 分析与解读:引导学生深入分析诗中的意象和表达技巧。

通过提问和解答,帮助学生理解诗文的深层含义。

第四章:教学评估4.1 课堂参与度:观察学生在讨论和朗读中的参与情况,评估学生的兴趣和积极性。

4.2 理解与分析能力:通过提问和解答,评估学生对诗文内容和情感的理解程度。

4.3 默写与表达能力:安排课后默写练习,评估学生的记忆和表达能力。

第五章:教学延伸5.1 课后作业:要求学生回家后进行默写练习,加深对诗文的记忆。

鼓励学生进行文学创作,以这首诗为灵感写一篇小文章。

5.2 课堂小结:强调对传统文化的尊重和传承意识。

第六章:教学资源6.1 教材与参考书:指定学生使用的教材和参考书籍,包括古诗文的原文和注释。

提供相关的历史和文化背景资料,帮助学生更好地理解诗文。

6.2 多媒体教学资源:制作PPT或使用视频、音频等多媒体资源,展示诗文的意境和背景。

通过图片、地图等资料,帮助学生形象地理解诗中的地理位置和文化内涵。

第七章:教学方法7.1 互动式教学:通过提问、讨论等方式,引导学生主动参与课堂,提高他们的思考和分析能力。

夜归鹿门歌(教案)第一章:诗歌背景与作者介绍1.1 诗歌背景介绍唐朝时期的社会环境和文化氛围。

讲解《夜归鹿门歌》的创作背景,包括作者孟浩然的生平经历和他对自然景色的感悟。

1.2 作者介绍讲述孟浩然的生平事迹,包括他的出生地、生平经历和文学成就。

分析孟浩然的其他著名诗作,如《春晓》、《宿建德江》等,以便学生更好地理解他的写作风格和主题。

第二章:诗歌内容解析2.1 诗歌结构分析分析每句诗句的意义和修辞手法,如比喻、拟人等。

2.2 诗歌内容解析逐句解析诗歌内容,讲解关键词语和意象的含义。

引导学生通过诗句感受到孟浩然对自然景色的细腻描绘和对归隐生活的向往。

第三章:诗歌主题探讨3.1 诗歌主题分析引导学生思考诗歌的主题,如自然景色、归隐生活、人生哲理等。

讨论学生对诗歌主题的理解和感受。

3.2 诗歌主题延伸引导学生从诗歌中感受到作者的情感和思想,探讨作者对归隐生活的向往和对自然的热爱。

引导学生结合自己的生活经验和价值观,思考诗歌主题对自己的启示和影响。

第四章:诗歌艺术特色分析4.1 诗歌艺术特色介绍讲解孟浩然诗歌的艺术特色,如意境、情感表达和修辞手法等。

分析《夜归鹿门歌》中的艺术特色,如诗句的韵律美、意象的生动描绘等。

4.2 诗歌艺术特色分析引导学生通过诗歌的韵律、修辞手法和意象来感受孟浩然的写作风格。

鼓励学生欣赏和评价孟浩然的诗歌艺术特色,并提出自己的观点和感受。

第五章:诗歌创作与欣赏5.1 诗歌创作指导引导学生以《夜归鹿门歌》为灵感,创作自己的诗歌作品。

指导学生运用孟浩然的写作技巧和修辞手法,表达自己对自然景色或归隐生活的感悟。

5.2 诗歌欣赏与分享邀请学生分享自己创作的诗歌作品,并介绍创作思路和感受。

引导学生互相欣赏和评价对方的诗歌作品,共同学习和提高。

第六章:诗歌与文化价值6.1 诗歌与唐代文化探讨《夜归鹿门歌》所反映的唐代社会文化特点,如文人墨客的隐逸思想、对自然美景的赞美等。

分析孟浩然在唐代文学史上的地位及其对后世文人的影响。

夜归鹿门歌教案一、教学目标:1. 通过学习和演唱《夜归鹿门歌》,使学生了解古代文人的生活和情感表达方式。

2. 培养学生的音乐欣赏能力和表演艺术能力。

3. 通过讲解文化背景,增强学生对中国传统文化的了解和认同。

二、教学内容:《夜归鹿门歌》是一首唐代文人李白的诗歌作品,通过优美动人的语言和抒情的音乐表达了作者夜归的心情。

本课将以《夜归鹿门歌》为主要素材,通过学习歌词内容、音乐节奏和表演技巧,向学生展示古代文人的情感和生活方式。

三、教学步骤:1. 情境导入:引入课题《夜归鹿门歌》,介绍李白和他的诗歌创作背景,引发学生的兴趣和好奇心。

2. 歌词学习:将《夜归鹿门歌》的歌词分段呈现给学生,帮助他们理解和记忆。

通过讲解古代文人的典故和修辞手法,深入挖掘诗歌内涵,增强学生对诗歌的理解和欣赏能力。

3. 音乐欣赏:播放《夜归鹿门歌》的音乐录音,让学生聆听,感受其中的音乐美感和情感表达。

通过音乐的旋律和节奏,帮助学生更好地理解诗歌的意境和感情。

4. 歌曲学唱:根据学生的音乐素养和训练程度,选择合适的版本进行歌曲学唱。

教师示范和学生跟唱,帮助学生熟悉歌曲的曲调和发音。

5. 课文背诵:让学生在教师的指导下逐句背诵《夜归鹿门歌》,培养学生良好的口语表达和语感。

6. 表演展示:分组进行小组合唱表演,学生可以根据自己的喜好和创意安排舞台动作和表演形式。

通过表演,展示学生对歌词意境的理解和情感的传递。

7. 欣赏与评价:学生观看其他小组表演,开展互动评价和讨论。

通过欣赏和评价,加深学生对《夜归鹿门歌》的理解和感受,培养他们独立思考和审美能力。

8. 总结回顾:对今天的学习进行总结和回顾,引导学生思考诗歌和音乐的关系,展望今后的学习和表演机会。

四、教学评价:本课教学评价以学生的学习表现、课堂参与度和评价意见为主要参考指标。

通过观察和记录学生的学习情况,采用小组表演和互动评价的方式进行综合评价。

同时,鼓励学生积极参与课堂互动,提出自己的意见和建议,为课堂教学的改进提供参考。

《夜归鹿门歌》说课稿《<夜归鹿门歌>说课稿》尊敬的各位评委老师:大家好!今天我说课的题目是《夜归鹿门歌》。

下面我将从教材分析、学情分析、教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程以及教学反思这几个方面来展开我的说课。

一、教材分析《夜归鹿门歌》是人教版高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》中“置身诗境缘景明情”这一单元的一首诗歌。

这首诗是唐代诗人孟浩然的代表作之一,描绘了诗人在傍晚时分从世俗回归鹿门山的情景,表达了诗人对隐逸生活的向往和追求。

本单元的教学重点是引导学生通过对诗歌意境的把握,体会诗人的情感。

《夜归鹿门歌》以其独特的意境和深刻的情感,为学生理解古代诗歌的艺术魅力提供了很好的范例。

二、学情分析授课对象是高二年级的学生,他们已经具备了一定的诗歌鉴赏能力,对古代诗歌的常见意象、表现手法等有了一定的了解。

但对于如何深入地理解诗歌的意境和情感,还需要进一步的引导和训练。

三、教学目标基于以上的教材和学情分析,我确定了以下的教学目标:1、知识与技能目标:引导学生理解诗歌的内容,把握诗歌的意境。

2、过程与方法目标:通过诵读、赏析,培养学生鉴赏古代诗歌的能力。

3、情感态度与价值观目标:体会诗人对隐逸生活的向往之情,引导学生树立正确的人生价值观。

四、教学重难点1、教学重点:理解诗歌的意境,体会诗人的情感变化。

2、教学难点:如何引导学生准确把握诗歌中蕴含的隐逸情怀。

五、教学方法为了实现教学目标,突破教学重难点,我将采用以下教学方法:1、诵读法:通过反复诵读,让学生感受诗歌的韵律和节奏,体会诗歌的意境和情感。

2、问题引导法:设置一系列问题,引导学生思考和探究,培养学生的思维能力。

3、小组合作法:组织学生进行小组讨论,让学生在交流中互相启发,共同提高。

六、教学过程(一)导入新课以孟浩然的另一首名句“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”导入,引发学生对孟浩然诗歌的兴趣,然后引出本节课要学习的《夜归鹿门歌》。

(二)初读诗歌1、学生自由朗读诗歌,要求读准字音,读通诗句。