古汉语之副词

- 格式:pptx

- 大小:291.15 KB

- 文档页数:30

古汉语语法知识 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-古代汉语语法(一)古代汉语的词类词类是词在语法上的分类。

根据词与词的结合能力,以及词在句中所能充当的句子成分等标准,古代汉语有以下词类:一、名词名词是人和事物的名称。

如:孔子、赵威后、国、家、阿房宫、东、年、星、箕畚。

名词不受“不”、“很”、“将”这些副词的修饰,能受“大”、“好”等形容词的修饰,能受数词或数量词的修饰,如“一人”、“良马”。

名词的主要功能是在句子结构中作主语、宾语和判断谓语,也可以作定语,如: 客.从外来,与坐谈。

(《战国策·齐策》)(“客”作主语) 却宾客以业诸侯..。

(《谏逐客书》)(“诸侯”作宾语) 制,岩邑..也。

(《左传·隐公元年》)(“岩”作定语,修饰“邑”;“邑”与“岩”构成名词性词组,一起充当判断谓语。

)古汉语的名词在功能上的特殊之处是可以作状语。

古汉语名词作状语可分为以下几类:1.表比拟。

某些名词作状语,表示动作行为的状态,意思是“像……一样地”。

如:天下云.集响.应,赢粮而影.从。

(《过秦论》)“云”、“响”、“影”分别译作“像云一样”、“像回声一样”、“像影子一样”。

2.表态度。

某些名词作状语,表示对人的态度,含有“像对待……”、“把(宾语)当作……”等意思。

如:君为我呼入,吾得兄.事之。

(《史记·项羽本纪》)“兄”译作“像对待兄长那样”。

3.表动作方式。

某些名词作状语时,表示的是动作行为的方式。

如:群臣吏民能面.刺寡人之过者,受上赏。

(《战国策·齐策》)“面”译作“当面”。

4.表工具。

某些名词作状语,表示动作行为所使用的工具,含有“用……”的意思。

如:乃丹.书帛曰:“陈胜王。

”(《史记·陈涉世家》)“丹”译作“用丹砂”,“丹书”即“用丹砂写”。

5.表凭借。

某些名词作状语,表示动作行为的凭借、依据,有“按照……”、“根据……”等意思。

副词的基本功能是修饰动词和形容词,在句中多位于谓语之前充当状语,有时也位于谓语之后作补语,这是古今一致的。

现代汉语中副词一般不修饰名词,而古代汉语的副词常可以在判断句中修饰名词谓语,这是古今不一致的。

例如:非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。

(庄子·秋水)句中否定副词“非”可以修饰其后的名词。

对于副词的分类,各家的意见历来存在分歧。

比较一致的有:范围、时间、程度、否定、表敬五种。

根据语法作用,我们把副词分为程度、范围、时间、情态、否定、表敬等六类。

此外,还有指代性副词,附带也说一下。

下面分别举例说明。

一、程度副词表示动作行为或状态的程度。

例如表示最高程度的主要有“最、绝、极”等,表示较高程度的主要有“太、殊、尤、甚”等,表示程度加深的主要有“弥、益、俞”等。

这些比较容易理解,不再举例。

下面的两个词值得注意。

1、少,是“稍微”、“略微”的意思,例如:今予病少痊,予又且复游于六合之外。

(庄子·徐无鬼)太后之色少解。

(战国策·触龙说赵太后)2、颇,在古代有两种意义:一是程度偏高,略近“很、甚”。

例如:唯袁盎明绛侯无罪,绛侯得释,盎颇有力。

(史记·袁盎晁错列传)另一个意思是“稍、略”。

例如:其颇深者察鱼鳖,其尤深者观蛟龙。

(论衡·别通)臣愿颇采古礼,与秦仪杂就之。

(史记·刘敬叔孙通列传)二、范围副词表示动作行为的主体或客体的范围。

1、表示总括全部的有“皆、悉、尽、咸”等。

相当于现代汉语的“全”“都”“总共”。

这些比较容易理解,下面各举一例。

小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。

(左传·隐公元年)齐悉复得其故城。

(史记·燕召公世家)周礼尽在鲁矣。

(左传·昭公2年)使天下咸安土乐业,亡有动摇之心。

(汉书·元帝纪)2、古汉语中,“但、徒、特、第、直”常用来表示“只”的意思。

例如:不闻爷娘唤女声,但闻黄河流水鸣溅溅。

文言虚词“之”的用法精编版文言虚词“之”在古汉语中具有多种用法,是古文中常见且重要的一种虚词。

它的用法多样,可以作为代词、助词、连词等,起到指代、修饰、连接等作用,下面就是对“之”的用法的详细解析。

一、代词1.人称代词:在句子中代替人或事物,相当于现代汉语中的“他”、“它”、“他们”、“它们”等。

例如:“爱之者欲其生,恶之者欲其死。

”(代人)2.指示代词:表示人或事物的性质、状态、时间、处所等。

例如:“之二虫又何知?”(代事)二、助词1.结构助词:用在定语和中心词之间,相当于现代汉语中的“的”。

例如:“予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

”(定语和中心词之间)2.音节助词:用在形容词、副词或某些动词的末尾,只起调整音节的作用,无实际意义。

例如:“填然鼓之。

”(形容词末尾)三、连词连词“之”通常用来连接两个并列的句子或段落,以表明它们之间的关系。

例如:“吾妻之美我者,私我也;妾之美我者,畏我也;客之美我者,欲有求于我也。

”(连接两个并列的句子)四、动词在某些特殊情况下,“之”也可以用作动词。

例如:“子曰:‘学而时之,不亦说乎?’”(动词,意为“到去”)五、其他用法文言虚词“之”还有其他的用法,如在特定语境中作为前置宾语、后置定语、省略句中的宾语等。

例如:“王无罪岁,斯天下之民至焉。

”(宾语前置句)六、特殊用法除了以上提到的用法外,“之”在古汉语中还有一些特殊的用法。

例如:1.用作补语:在古汉语中,“之”可以用作动词的补语,表示动作行为的方式、工具、时间、处所等。

例如:“以手拂之”(用手擦)2.用作定语:在古汉语中,“之”也可以用作名词的定语,表示人或事物的名称、属性、特征等。

例如:“小大之狱”(大小事情的界限)3.用作状语:在古汉语中,“之”还可以用作形容词的状语,表示程度、范围、方式等。

例如:“慎终追远,民德归厚矣。

”(认真对待父母、祖先和先烈)4.用作谓语:在古汉语中,“之”还可以用作动词的谓语,表示动作行为的结果、状态等。

第五节常用副词简介(下)古代汉语副词(下)四、情态副词情态副词是古汉语中用在动词或形容词之前,表示一定的情态或语气的副词。

一般来说,凡不能归入程度、范围、时间、否定、谦敬、指代诸类的副词,均可视为情态副词。

古汉语中的情态副词比较丰富,按其所表语气和情态,约可分为六种,即:肯定确认语气、估量测度语气、反问诘难语气、转折语气、暂时让步情态、故意特指情态。

(一)表示肯定确认语气的副词表示肯定确认的语气,相当于“确实”、“的确”、“必定”、“本来”、“就是”等。

常用的副词有:信、诚、实、果、必、良、即、固、乃。

值得注意的副词是:固、乃。

1、固“固”的本义是“四塞也”,即“国所依阻者也”。

虚化为情态副词,表示两种含义:(1) 表示对进行某种活动态度坚决,可译为“坚决”、“坚定地”。

例如:《史记·齐太公世家》:“管仲固谏,不听。

”《左传·桓公六年》:“齐侯又请娶之,固辞。

”(2) 表示对所述状况的肯定,译作“本来”、“当然”(与现代“固然”之义不同)。

例如:司马迁《报任安书》:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”《左传·僖公十五年》:“愎谏违卜,固败是求,又何逃焉?”《孟子·滕文公上》:“百工之事,固不可耕且为也。

”此外,“固”和“也”结合成凝固结构“固也”,作应答之辞,意为“本来么”、“本来如此”、“当然如此”。

例如:《史记·袁盎晁错列传》:“(晁)错父闻之,从颍川来,谓错曰:‘上初即位,公为政用事,侵削诸侯,别疏人骨肉,人口议多怨公者,何也?’晁错曰:‘固。

不如此,天子不尊,宗庙不安。

’”2、乃“乃”的本义是“曳词之难也”,是个造字语词。

“乃”作情态副词,主要有两种含义:(1) 用在判断句的名词谓语前面,具有加强肯定和申明辩白的意味,译作“就是”、“是”。

例如:《史记·高祖本纪》:“吕公女乃吕后也。

”《史记·淮阴侯列传》:“王素慢无礼,今拜大将如呼小儿耳,此乃韩信所以去也。

第四节常用副词简介(上)副词是一种半实半虚的词。

它通常表示动作行为和性质状态的程度、范围、时间、情态、肯定否定等,具有一定的词汇意义;它能独立充当句子的状语,用以修饰动词、形容词和其他副词,这是它“实”的方面。

但是,副词不能单独表示一种实物、实情或实事,不能充当句子的主语、谓语、宾语,它必须依附于其他词,这是它“虚”的方面。

在古代汉语中,副词应用广泛,数量很多。

按照副词的意义和用法,可以归纳为程度、范围、时间、情态、否定、敬谦和称代七类。

下面,我们介绍古汉语中最值得注意的一些常用副词。

一、程度副词程度副词是表示动作行为和性质状态的程度的。

按照副词所表示的程度的轻重、深浅,约可分为三种:程度最高、程度加深、程度较低。

(一)表示最高程度的副词副词表示最高程度,相当于现代的“最”、“很”、“非常”、“特别”、“极其”、“十分”等。

常用的副词有:最、太、至、尤、甚、绝、殊、极、良、雅、颇、孔、尽。

值得注意的副词是:殊、良、雅、颇、孔。

1、殊“殊”的本义是“死也”。

虚化为副词,表示程度之高、之深,相当于“极”、“甚”、“非常”,“殊”后常有“不”,表示否定之深。

例如:《战国策·赵策》:“老臣今者殊不欲食。

”《史记·廉颇蔺相如列传》:“今君与廉颇同列,廉君宣恶言,而君畏匿之,恐惧殊甚。

” 《史记·魏其武安侯列传》:“丞相特前戏许灌夫,殊无意往。

”《梦溪笔谈·技艺》:“用讫,再火,令药熔,以手拂之,其印自落,殊不沾污。

”2、良“良”的本义是“善也”,虚化为副词,表示两种含义:(1) 表程度,相当于“甚”。

例如:《后汉书·公孙述传》:“良失斩将吊人之义也。

”李贤注:“良犹甚也。

”《史记·秦始皇本纪》:“始皇默然良久。

”《史记·滑稽列传》:“西门豹簪笔磬折,向河立待良久。

”(2) 表情态,意为“的确”、“确实”、“实在”。

例如:《史记·赵世家》:“诸将以为赵氏孤儿良已死,皆喜。

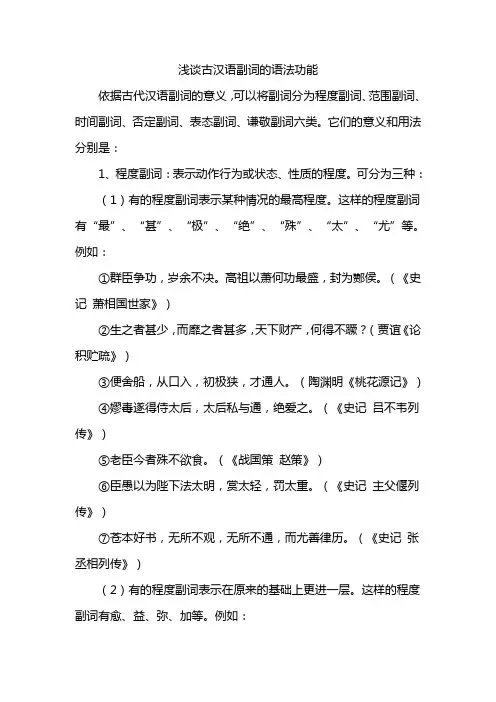

浅谈古汉语副词的语法功能依据古代汉语副词的意义,可以将副词分为程度副词、范围副词、时间副词、否定副词、表态副词、谦敬副词六类。

它们的意义和用法分别是:1、程度副词:表示动作行为或状态、性质的程度。

可分为三种:(1)有的程度副词表示某种情况的最高程度。

这样的程度副词有“最”、“甚”、“极”、“绝”、“殊”、“太”、“尤”等。

例如:①群臣争功,岁余不决。

高祖以萧何功最盛,封为酂侯。

(《史记萧相国世家》)②生之者甚少,而靡之者甚多,天下财产,何得不蹶?(贾谊《论积贮疏》)③便舍船,从口入,初极狭,才通人。

(陶渊明《桃花源记》)④嫪毒遂得侍太后,太后私与通,绝爱之。

(《史记吕不韦列传》)⑤老臣今者殊不欲食。

(《战国策赵策》)⑥臣愚以为陛下法太明,赏太轻,罚太重。

(《史记主父偃列传》)⑦苍本好书,无所不观,无所不通,而尤善律历。

(《史记张丞相列传》)(2)有的程度副词表示在原来的基础上更进一层。

这样的程度副词有愈、益、弥、加等。

例如:①承相发病死,错以此愈贵。

(《晁错传》)②汉矢且尽,广乃令持满勿发,而广身自以大黄射其裨将,杀数人,胡虏益解。

(《史记李将军列传》)③退而修《诗》《书》《礼》《乐》,**弥众。

(《史记孔子世家》)④邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?(《孟子梁惠王上》)(3)有的程度副词表示程度较轻。

这样的程度副词有“差”、“少”、“略”、“颇”等。

例如:①今军士屯田,粮储差积。

(《后汉书光武纪》)②太后之色少解。

(《战国策赵策》)③于是项梁乃教籍兵法,籍大喜。

略知其意,又不肯竟学。

(《史记项羽本纪》)④臣愿颇采古礼,与秦仪杂就之。

(《史记刘敬叔孙通列传》)2、范围副词:表示动作行为范围的副词。

可分为两种:(1)有的表范围的全部,如“皆”、“尽”、“悉”、“悉”、“举”、“徧(遍)、“咸”、“毕”等。

例如:①盎调为陇西都尉,仁爱士卒皆争为死。

(《史记袁盎晁错列传》)②沛公欲王关中,使子婴为相,珍宝尽有之。

文言讲堂文言文中的副词(上)烧脑的学问古代汉语那些让人眼花缭乱的词性中,介词连词代词动词可能还算简单易学,但副词恐怕没人说简单。

光是副词里头,就有程度副词、范围副词、时间副词、情态副词、否定副词、谦敬副词等一系列复杂的分类,每一种分类都是洋洋洒洒的长篇大论。

上一篇《情态副词》里我们简单解释了古代汉语的冰山一角“情态副词”,今天这篇我们不妨再看一个“角”——程度副词吧。

程度副词程度副词表示动作行为或状态、性质的程度。

有的程度副词表示某种情况的最高程度。

这样的程度副词有:“最”、“甚”、“极”、“绝”、“殊”、“太”、“尤”等。

例如:① 群臣争功,岁余不决。

高祖以萧何功最盛,封为酂侯。

(《史记萧相国世家》)② 生之者甚少,而靡之者甚多,天下财产,何得不蹶?(贾谊《论积贮疏》)③ 便舍船,从口入,初极狭,才通人。

(陶渊明《桃花源记》)④ 嫪毒遂得侍太后,太后私与通,绝爱之。

(《史记吕不韦列传》)⑤ 四面险绝,无由升陟矣。

(《水经注清水》)⑥ 老臣今者殊不欲食。

(《战国策赵策》)⑦ 臣愚以为陛下法太明,赏太轻,罚太重。

(《史记主父偃列传》)⑧ 苍本好书,无所不观,无所不通,而尤善律历。

(《史记张丞相列传》)以上八例中⑤“绝”充当补语,其他诸例中的程度副词充当状语。

这一组七个程度副词中,“最”、“太”可以不译;“甚”、“极”、“绝”、“殊”、“尤”等相当于现代汉语中的“非常”、“特别”义。

//////////有的程度副词表示在原来的基础上更进一层。

这样的程度副词有愈、益、弥、加等。

例如:① 丞相遂发病死,错以此愈贵。

(《晁错传》)(译:丞相很快发病死了,晁错显得更加尊贵。

)② 汉矢且尽,广乃令持满勿发,而广身自以大黄射其裨将,杀数人,胡虏益解。

(《史记·李将军列传》)③ 退而修《诗》《书》《礼》《乐》,弟子弥众。

(《史记·孔子世家》)④ 邻国之民不加少,寡人之民不加多,何也?(《孟子·梁惠王上》)⑤ 朕亲率天下农,十年于今,而野不加辟。

古汉语副词古汉语副词古代汉语的副词数量很多,类别也很复杂,是学习的难点之一。

古代汉语的副词有否定副词、时间副词、范围副词、程度副词、表数副词、情状副词、语气副词、谦敬副词等八类。

一、否定副词古代汉语的否定副词比较多,用法也复杂,有些问题现在还没有搞清楚。

古代汉语的否定副词可以分为五类:(1)一般否定;(2)祈使否定;(3)已然否定;(4)存在否定;(5)判断否定。

(一)一般否定一般否定主要有“不”和“弗”。

这两个词的区别在于,“不”与谓语动词(形容词)在搭配上不受限制,谓语动词可以是及物动词,也可以是不及物动词或形容词。

“弗”一般只否定及物动词,而且受其否定的及物动词一般不再带宾语。

例如:(1)蔡小而不顺,楚大而不德。

(《左传·昭公十一年》)(2)君子谋道不谋食。

(《论语·卫灵公》)(3)一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

(《孟子·告子上》)(4)亟请于武公,公弗许。

(《左传·隐公元年》)受“弗”否定的及物动词带宾语的情况偶尔也有。

例如:伯廖告人曰:“(公子曼满)无德而贪,其在《周易》《丰》之《离》,弗过之矣。

”(《左传·宣公六年》)(二)祈使否定表示祈使否定的副词相当于现代汉语的“别”“不要”,主要是“毋”和“勿”,“毋”有时也写作“无”。

在伪古文《尚书》里“罔”也可以表示祈使否定。

此外,“莫”“不”有时也可以用于祈使否定。

汉代以后出现“曼(漫、谩)”,也表示祈使否定。

“毋”和“勿”的区别与“不”与“弗”的区别基本相同,受“毋”否定的及物动词可以带宾语,受“勿”否定的及物动词一般不带宾语。

例如:(1)益曰:“吁,戒哉!儆戒无虞,罔失法度,罔游于逸,罔淫于乐。

”(伪古文《尚书·大禹谟》)(2)将军毋失时,时间不容息。

(《史记·张耳陈余列传》)(3)子四绝——毋意,毋必,毋固,毋我。

(《论语·子罕》)(4)尔无不信,朕不食言。

⏹古汉语中的副词⏹副词,是一种只能充当状语的虚词。

在句中一般修饰动词性词语或形容词性词语。

⏹现代汉语归入实词,传统语言学归入虚词。

⏹古代汉语中,副词可以在判断句中修饰名词性谓语,这在现代汉语中很少见。

⏹《史记·项羽本纪》:梁父即楚将项燕。

⏹《荀子·性恶》:此皆古之良马也。

⏹古汉语副词按照它们的意义和用法可以分成:⏹时间副词⏹范围副词⏹程度副词⏹情态副词⏹语气副词⏹否定副词⏹谦敬副词⏹指代性副词⏹一、程度副词⏹程度副词是表示事物的性质、状态或动作、行为的程度的副词。

⏹(一)表程度高⏹有“最、大、太、至、极、绝、尤、愈、略、殊、良、甚、孔”等⏹最、至、极、绝——最高度⏹大——十分⏹太(泰)——指程度上超过一定的限度⏹殊、尤、特——特别、非常⏹以上词古今意义变化不大⏹讨论:⏹1、良⏹“良”在汉代,与“久”连用,“良久”就是很久⏹六朝以后,修饰其他词语,“的确”、“很”⏹孝公既见卫鞅,语事良久,孝公时时睡,弗听。

(《史记·商君列传》)⏹清荣峻茂,良多趣味。

(水经注·江水)⏹2、甚:⏹在六朝以前,既作状语,也作谓语、定语,是形容词。

⏹太后曰:“丈夫亦爱怜其少子乎?’对曰:‘甚于夫人。

”(《战国策·赵策四》)⏹苛政暴吏,甚于虎也。

(《论衡·遭虎》)⏹六朝以后,才由形容词转变为表程度高的副词。

⏹好读书,不求甚解。

(《五柳先生传》)⏹其实汉代偶有使用:⏹生之者甚少,而靡之者甚多。

(贾谊《论积贮疏》)⏹此外,较为特殊的有“孔”、“重”,一般可译为“很”。

⏹①其新孔嘉,其旧如之何?(《诗经·豳风·东山》)⏹②子之哭也,壹似重有忧者。

(《礼记·檀弓下》)⏹(二)表程度不深、轻微⏹常见的有“少”、“稍”、“略”、“颇”、“微”等,一般可译为“稍微”、“略微”等。

⏹先秦一般用“少”⏹汉代以后才用“略、微、颇”⏹唐宋以后用“稍”⏹例如:⏹①太后之色少解。

常用文言文虚词之十八:之.《说文》:“之,出也。

”本义为动词,义为“出”“往”“到”。

“之”的虚词用法是其假借义,可作代词、连词和助词。

代词“之”用法灵活,可代人、事物、处所等,现代汉语仍保留了部分用法;连词“之”多见于先秦典籍中;助词“之”主要用于结构助词和语气助词。

现代汉语书面语中也保留了结构助词“之”的一些用法。

代词“之”既可作人称代词,亦可作指示代词。

一、人称代词。

“之”指代第三人称,不仅可指代人,而且可以指代事、物、时、地等。

既可指单数,也可指复数。

在句中主要用作宾语,少数充当定语。

(一)“之”作动词宾语。

1.“之”所指代的对象或事物出现在上文中。

可译为“他(们)”“她(们)”“它(们)”,或根据文义灵活译出。

例:大夫种进对曰:“臣闻之:贾人夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。

夫虽无四方之忧,然谋臣与爪牙之士,不可不养而择也。

譬如蓑笠,时雨既至,必求之。

今君王既栖于会稽之上,然后乃求谋臣,无乃后乎?”勾践曰:“苟得闻子大夫之言,何后之有?”执其手而与之.谋。

(《勾践灭吴》)2.“之”所指代的对象、事物出现在下文中,内容多为引述前人的名言或古书的记载。

动词主要以“闻”“有”“识”“歌”等为常见。

“之”可根据文义灵活译出。

例:臣闻之.:贾人夏则资皮,冬则资絺,旱则资舟,水则资车,以待乏也。

(《勾践灭吴》)3.“之”字指人,形式上是指第三人称,实际上是指说话者自己,即指第一人称。

可译为“我”。

例:蒋氏大戚,汪然出涕曰:“君将哀而生之.乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。

”(《捕蛇者说》)4.“之”字指人,形式上是指第三人称,实际上是指听话人,即指第二人称。

可译为“我”。

例:晋灵公不君,厚敛以雕墙;从台上弹人,而观其辟丸也;宰夫胹熊蹯不熟,杀之,置诸畚,使妇人载以过朝。

赵盾、士季见其手,问其故而患之。

将谏,士季曰:“谏而不入,则莫之.继也,会请先,不入,则子继之。

”(《左传·宣公二年》)按:“之”指代听话人(赵盾),可译为“您”。