肿瘤患者肠外营养

- 格式:ppt

- 大小:2.97 MB

- 文档页数:20

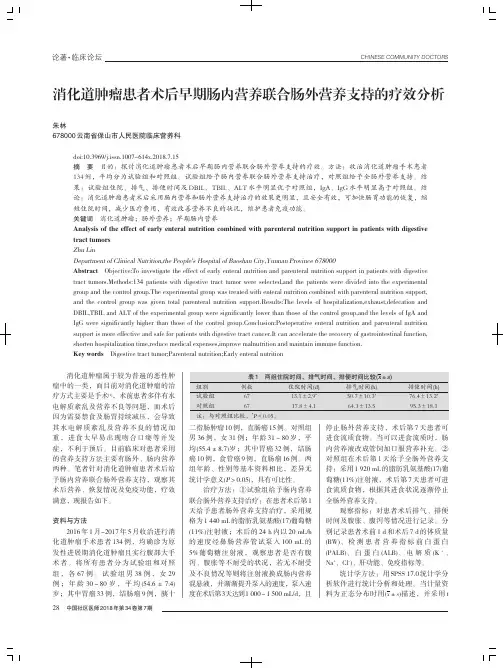

论著·临床论坛CHINESE COMMUNITY DOCTORS 中国社区医师2018年第34卷第7期消化道肿瘤属于较为普遍的恶性肿瘤中的一类,而目前对消化道肿瘤的治疗方式主要是手术[1],术前患者多伴有水电解质紊乱及营养不良等问题,而术后因为需要禁食及肠胃持续减压,会导致其水电解质紊乱及营养不良的情况加重,进食太早易出现吻合口瘘等并发症,不利于预后。

目前临床对患者采用的营养支持方法主要有肠外、肠内营养两种。

笔者针对消化道肿瘤患者术后给予肠内营养联合肠外营养支持,观察其术后营养、恢复情况及免疫功能,疗效满意,现报告如下。

资料与方法2016年1月-2017年5月收治进行消化道肿瘤手术患者134例,均确诊为原发性进展期消化道肿瘤且实行腹部大手术者。

将所有患者分为试验组和对照组,各67例。

试验组男38例,女29例;年龄30~80岁,平均(54.6±7.4)岁;其中胃癌33例,结肠癌9例,胰十二指肠肿瘤10例,直肠癌15例。

对照组男36例,女31例;年龄31~80岁,平均(55.4±8.7)岁;其中胃癌32例,结肠癌10例,食管癌9例,直肠癌16例。

两组年龄、性别等基本资料相比,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。

治疗方法:①试验组给予肠内营养联合肠外营养支持治疗:在患者术后第1天给予患者肠外营养支持治疗,采用规格为1440mL 的脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液;术后的24h 内以20mL/h 的速度经鼻肠营养管试泵入100mL 的5%葡萄糖注射液,观察患者是否有腹泻、腹胀等不耐受的状况,若无不耐受及不良情况等则将注射液换成肠内营养混悬液,并渐渐提升泵入的速度,泵入速度在术后第3天达到1000~1500mL/d,且停止肠外营养支持,术后第7天患者可进食流质食物。

当可以进食流质时,肠内营养液改成管饲加口服营养补充。

②对照组在术后第1天给予全肠外营养支持:采用1920mL 的脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液,术后第7天患者可进食流质食物,根据其进食状况逐渐停止全肠外营养支持。

肿瘤患者的营养支持与治疗肿瘤患者是指患有各种类型的癌症的患者。

肿瘤患者的营养支持与治疗一直是医学界关注的问题。

合理的营养支持可使患者恢复得更快更完整,提高生存率。

本文将介绍肿瘤患者营养支持的重要性,并探讨如何进行营养治疗。

一、肿瘤患者的营养问题肿瘤患者的体质往往处于被病原压制的状态下,其身体的代谢能力和免疫系统抗病能力会显著下降。

这会导致肿瘤患者的食欲下降、体重减轻、肌肉萎缩等问题。

同时,肿瘤患者在接受化疗、放疗等治疗时还需要面对压力、副作用等问题,这会使患者进一步的减少饮食摄入和失去食欲。

这些都会使肿瘤患者的身体状况变差,进而延长治疗时间和恢复期。

二、肿瘤患者的营养支持肿瘤患者在面对疾病的同时,正常营养的摄取更是必不可少的。

良好的营养支持可以减轻化疗和放疗对身体的伤害,增强免疫力,提高治疗效果。

在营养支持方面,要注意以下几点。

1.摄入充足的蛋白质在遭受癌症侵袭时,肿瘤患者身体消耗蛋白质的速度会明显加快。

因此,患者要确保摄入充足的蛋白质以维持体重和肌肉质量。

蛋白质可以从肉类、鱼类、奶制品、坚果等食物中获取。

2.提高饮食质量肿瘤患者的食物选择应该尽可能丰富多样,保证营养均衡。

可选择新鲜的蔬菜、水果、全谷类食品、瘦肉、鱼类、蛋类等含有丰富营养元素的食物。

尽量少吃食品添加剂、糖、提高盐摄入等食物。

3.补充维生素和矿物质维生素和矿物质有助于促进人体功能正常运转。

肿瘤患者可使用多种添加剂或服用多种含有必需的维生素和矿物质的营养药片来补充身体所需。

三、营养治疗针对不同的肿瘤患者,需要实施不同的营养治疗措施。

1.适量饮食适量饮食是针对轻度肿瘤患者的治疗方式,这类患者的身体状况并不差,只需要科学合理地饮食即可满足身体所需。

饮食计划应该围绕余热配制,患者餐间隔应不超过4小时。

患者的饮食应该包括丰富的高蛋白食品、脂肪和糖,摄取合理的能量和营养素。

2.肠外营养对于那些不能进食或者食量非常有限的肿瘤患者,可以选择进行肠外营养。

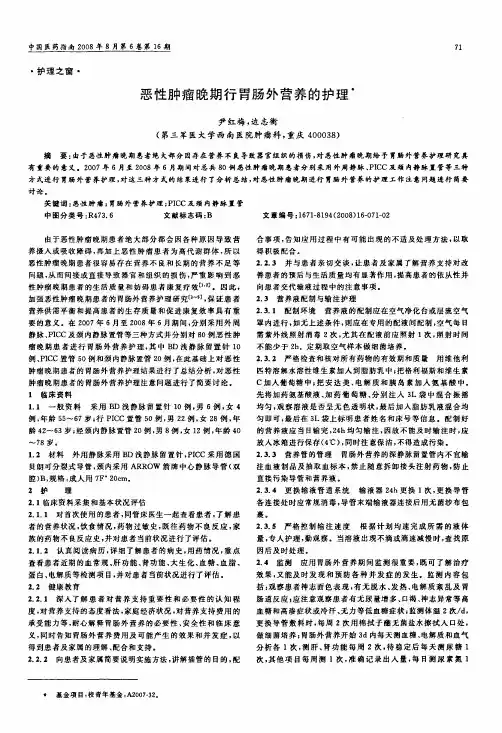

护理之窗恶性肿瘤晚期行胃肠外营养的护理。

尹红梅,边志衡(第三军医大学西南医院肿瘤科,重庆400038)摘要:由于恶性肿瘤晚期患者绝大部分因存在营养不良导致器官组织的损伤,对恶性肿瘤晚期给予胃肠外营养护理研究具有重要的意义.2007年6月至2008年6月期间对总共80例恶性肿瘤晚期患者分别采用外周静脉、PI C C及颈内静脉置管等三种方式进行胃肠外营养护理,对这三种方式的结果进行了分析总结,对恶性肿瘤晚期进行胃肠外营养的护理工作注意问题进行简要讨论。

关键词:恶性肿瘤I胃肠外营养护理;PI C C压颈内静脉1管中图分类号:R473.6文献标志码:B文章编号:1671—8194(2008)16-071—02由于恶性肿瘤晚期患者绝大部分都会因各种原因导致营养摄入或吸收障碍,再加上恶性肿瘤患者为高代谢群体,所以恶性肿瘤晚期患者很容易存在营养不良和长期的营养不足等同题,从而间接或直接导致器官和组织的损伤,严重影响到恶性肿瘤晚期患者的生活质量和妨碍患者康复疗效[1’2].因此,加强恶性肿瘤晚期患者的胃肠外营养护理研究[3~5],保证患者营养供需平衡和提高患者的生存质量和促进康复效率具有重要的意义。

在2007年6月至2008年6月期间.分别采用外周静脉、PI C C及颈内静脉置管等三种方式并分别对80例恶性肿瘤晚期患者进行胃肠外营养护理,其中BD浅静脉留置针10例、PI C C置管50例和颈内静脉置管20例,在此基础上对恶性肿瘤晚期患者的胃肠外营养护理结果进行了总结分析,对恶性肿瘤晚期患者的胃肠外营养护理注意问题进行了简要讨论。

1临床资料1.1一般资料采用B D浅静脉留置针10例,男6例,女4例,年龄55~67岁;行PI C C置管50例,男22例,女28例,年龄42~63岁;经颈内静脉置管20例,男8例,女12例,年龄40~78岁。

1.2材料外用静脉采用B D浅静脉留置针,P I CC采用德国贝朗可分裂式导管,颈内采用A RR O w箭牌中心静脉导管(双腔)B,规格:成人用7F’20cm.2护理2.1临床资料采集和基本状况评估2.1.1对首次使用的患者,同管床医生一起查看患者,了解患者的营养状况.饮食情况,药物过敏史,既往药物不良反应,家族的药物不良反应史,并对患者当前状况进行了评估。

高龄胃肠道肿瘤病人术后全胃肠外营养的护理体会(中国医科大学附属盛京医院胃肠营养外科沈阳 110003)【摘要】目的探讨高龄胃肠道肿瘤病人术后应用全胃肠外营养的护理措施。

方法回顾分析我科近四年63例高龄胃肠道肿瘤病人术后应用全胃肠外营养的护理过程。

结果 63例患者未出现术后并发症,切口愈合好,均痊愈出院。

结论对于高龄胃肠道肿瘤病人术后应用全胃肠外营养并加强相关护理有利于患者快速恢复正氮平衡、促进切口愈合、减少胃肠瘘等术后并发症的发生。

【关键词】高龄;胃肠道肿瘤;全胃肠外营养;护理【中图分类号】r735【文献标识码】b【文章编号】1008-6455(2011)06-0250-02随着社会人口老龄化,高龄胃肠道肿瘤患者日趋增多。

进行性体重下降和营养不良是胃肠道肿瘤病人常见的表现,也是肿瘤病人术后并发症发生率和死亡率高的主要原因。

因此,恰当的营养支持对高龄患者术后康复尤为重要。

肠外营养系指通过静脉途径提供人体代谢所需的营养素。

当病人被禁食,所需营养素均经静脉途径提供时,称为全胃肠外营养(totalparenteralnutrition,tpn)[1]。

我科对2007年1月~2010年12月63例高龄胃肠道肿瘤病人术后进行全胃肠外营养支持治疗及护理,取得了满意的临床效果,现总结报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料: 我科自2007年1月~2010年12月共收治高龄胃肠道肿瘤患者63例,其中男性38例,女性25例。

年龄83~94岁,平均年龄87.4岁。

胃癌患者24例,结肠癌21例,直肠癌18例。

术后第一天开始应用tpn,时间8~15天,平均应用11.8天。

1.2 全胃肠外营养液的选择: 选择由瑞典费森尤期卡比公司研制生产的1440毫升卡文注射液,同时补充离子、微量元素、脂溶性和水溶性维生素。

可为患者提供非蛋白质能量104.6~125.5kj/(kg.d),并满足高龄患者生理需要及禁食、手术创伤等额外的消耗。

晚期肿瘤患者肠外营养剂输注方式的选择与应用作者:申进新刘燕苏红利刘冰甄雅张宏业来源:《中国医学创新》2013年第05期【摘要】目的:探讨晚期肿瘤患者输注肠外营养液的导管选择与应用方法,减少置管并发症和降低经济负担。

方法:将214例晚期肿瘤输注肠外营养液的患者按预计治疗时间和患者外周血管条件有选择的分为PICC导管组和留置针组,观察两组的导管并发症。

结果:PICC导管组置管反应发生率6.9%,留置针组置管反应发生率为26.5%,比较两组导管并发症处理费用,留置针组显著低于PICC导管组(P【关键词】晚期肿瘤;肠外营养液;经外周中心静脉导管(PICC);留置针doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2013.05.044恶性肿瘤患者约31%~87%存在营养不良[1],肠外营养制剂作为一种能量补给药在肿瘤科应用广泛,但由于肠外营养剂成分复杂,受其渗透压、酸碱度的影响,在静脉输注过程中所致不良反应的发生率较高。

输液护理协会(INS)提倡肠外营养制剂经中心静脉导管输注[2],但在实际临床应用中PICC导管和留置针各自发挥了其优势作用,笔者所在科自2011年3月-2012年6月对214例输注肠外营养制剂的患者进行充分评估后选择留置针和PICC导管两种途径,减少了不良反应发生率,降低了治疗费用。

1 资料与方法1.1 一般资料选取笔者所在科2011年3月-2012年6月接受肠外营养制剂输注的患者214例,男115例,女99例,年龄26~96岁,中位年龄70.8岁,均为晚期肿瘤患者。

符合条件预计输注时间大于3周,入院时双侧上肢可视静脉直径3 mm,双上肢无水肿、瘀斑、血管硬化为留置针组,采用留置针输液。

1.2 方法遵医嘱将葡萄糖、氨基酸、多种微量元素、电解质溶液,脂溶性维生素、水溶性维生素、脂肪乳以All-In-One溶液的形式在配液室配置后使用。

PICC导管组选用三向瓣膜式PICC导管,遵循无菌操作原则穿刺置管,严格按操作要求维护,输液速度用容量输液泵控制100 ml/h,每日输注完毕后0.9% NS 15~20 ml脉冲式冲洗导管,50~100 U/ml的肝素液3~5 ml正压封管。

肠道外营养疗法指南肠道外营养(parenteral nutrition,PN)是从静脉内供给人所需要的营养要素,作为手术前后及危重患者营养支持治疗的手段之一,肠道外营养分为完全肠外营养和部分补充肠外营养。

目的是使患者在无法正常进食的状况下仍可以维持营养状况、体重增加和创伤愈合,幼儿可以继续生长、发育。

静脉输注途径和输注技术是肠外营养的必要保证。

一、适应证(一)肠功能障碍:如短肠综合征、严重小肠疾病、放射性肠炎、严重腹泻及顽固性呕吐胃肠梗阻、肠外瘘等;(二)重症胰腺炎;(三)高代谢状态危重患者:如大手术围手术期、大面积烧伤、多发性创伤等;(四)严重营养不足肿瘤患者;(五)重要器官功能不全患者:如肝、肾、肺、心功能不全或衰竭等;(六)大剂量化疗、放疗或接受骨髓移植患者。

二、禁忌证(一)胃肠功能正常,能获得足量营养者;(二)需急诊手术者,术前不宜强求肠外营养;(三)心血管功能或严重代谢紊乱需要控制者;(四)临终或不可逆昏迷患者。

三、并发症(一)导管相关并发症1.机械性并发症:均与放置中心静脉导管有关。

常见的有气胸、血胸、动脉损伤、神经损伤、胸导管损伤、空气或导管栓塞、静脉血栓形成等。

发生后需拔除导管,治疗并发症,从其他静脉另行置管。

2.感染性并发症:主要是导管性败血症,是PN最常见、最严重的并发症。

可因穿刺时未严格执行无菌技术、导管护理不当、营养液细菌污染、导管放置时间过长或患者存有感染病灶引起。

发生后应立即拔除导管,作血培养和导管头培养,改用周围静脉营养。

若血培养阳性,则应根据药敏试验选用抗生素。

预防的措施为严格执行无菌穿刺插管技术、穿刺导管经15cm的皮下隧道引出皮肤、在超净台内配制营养液、使用3L袋以组成全封闭式输液系统、保持导管出口处皮肤干燥、定时每天消毒穿刺导管周围皮肤、避免导管采血或输血、注意更换输液系统时的无菌操作等。

3.中心静脉导管拔除意外综合征:该并发症主要累及心、肺及中枢神经系统,出现难以解释的严重临床症状。

1、产热效能:1g糖=1g蛋白质=4kcal,1g脂肪=9kcal2、所需能量:1kcal=,一般病人=20~30kcal/kg/d,危重病人=30~40kcal/kg/d,一般情况下推荐的非蛋白热卡和氮之比为150∶1临床上常采用下列公式计算肿瘤患者的每日能量需要量:日能量需求=25~30千卡/千克×体重(千克)×年龄系数×活动系数(AF)×体温系数(TF)(年龄系数为:18~60岁,60~70岁,70岁以上。

AF为:卧床,卧床和室内活动,轻体力活动。

TF为:38℃,39℃,≥40℃ ~。

)85%~90%的能量来自非蛋白质,维持氮平衡所需的蛋白质及能量供应均应充足。

3、蛋白需要量=1g/kg/d,体内蛋白质约含氮16%,1g氮=蛋白质4、糖脂肪混合性能源中:糖/脂 =1~1,非蛋白热/氮=150/1另外,简易的估计热量需要方法:机体每天所需热量为7531~8368KJ(1800~2000kcal),以公斤体重计,每天基本需要量为(25kcal)机体热量来源:15%来自氨基酸,85%来自碳水化合物及脂肪。

在营养支持时,非蛋白质热量(kcal)与氮量(g)之比为100~150:1营养状态的评定:人体测量体重低于标准体重的15%,提示存在营养不良三甲基组氨酸测定:尿中其值越大,反应体内分解亢进,负氮平衡明显内脏蛋白测定:白蛋白、转铁蛋白、前白蛋白淋巴细胞计数 <1500常提示营养不良氮平衡试验创伤感染后的代谢变化创伤感染时视其严重程度,REE可增加20%~40%.大面积烧伤,REE才会增加50%~100%通常的择期手术,REE的增幅度不大,约10%左右.二、营养支持原则评估手术病员的营养状况:对于重度营养不良或营养预后指数大于40的病员,要给予营养支持。

对于中度负氮平衡、免疫力相对缺乏者,应尽量给予营养支持,轻度营养不良者,一般暂不给营养支持。

急症手术病员不可能做到营养状况改改善后手术总热量供应除用上述25~30kcal(105~125kj)/kg•d,还可以用HB公式计算。

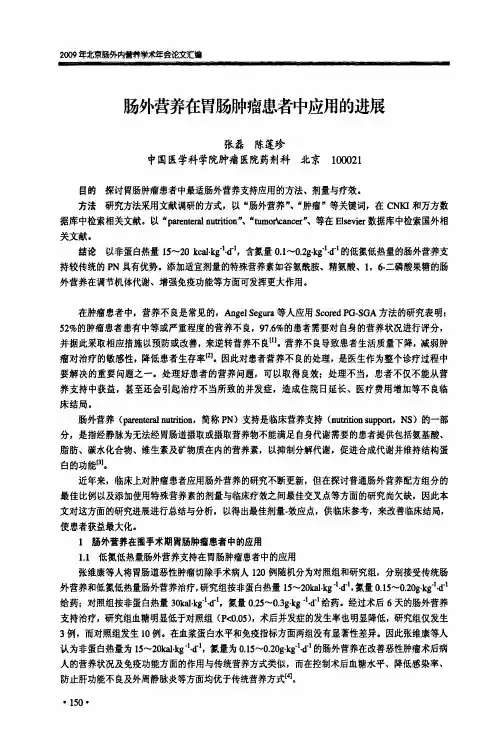

肠外营养支持对消化道恶性肿瘤患者术后的干预作用分析发表时间:2017-10-18T14:53:19.100Z 来源:《健康世界》2017年16期作者:张艳玲宋丹菊[导读] 消化道恶性肿瘤患者术前即存在消化功能障碍,营养不良颇为常见。

辽宁省肿瘤医院摘要:消化道恶性肿瘤患者术前即存在消化功能障碍,营养不良颇为常见,以致免疫功能和体力活动能力下降,其术后营养状况与并发症和预后关系密切。

有研究表明,因胃肠道手术后需禁食,肠壁及肠黏膜免疫相关淋巴组织数量和功能降低,免疫细胞数量减少且对刺激反应性降低,导致免疫功能受损。

适时合理的营养支持治疗对消化道恶性肿瘤患者的术后恢复和远期预后意义重大。

低氮低热量肠外营养(PN)支持适用于术后短期接受PN支持患者,如需长期接受PN支持,应根据患者情况逐步提高热量和氮量的摄入。

关键词:低热量肠外营养;白蛋白;天冬氨酸氨基转移酶;丙氨酸氨基转移酶;淋巴细胞百分率1对象与方法1.1对象2015年11月~2016年5月入住我院普外科消化道肿瘤术后患者66例,其中男39例,女27例,平均年龄(58.85±15.76)岁。

手术部位:十二指肠6例(9.1%),胃16例(24.2%),结肠21例(31.8%),直肠10例(15.2%),胰腺13例(19.7%)。

将66例患者随机分为常规输液组(A组)、低热量PN组(B组)、传统热量PN组(c组),每组22例。

A组男10例,女12例;B组男15例,女7例;C 组男14例,女8例。

平均年龄A组(57.64±15.83)岁,B组(59.095-12.54)岁,C组(59.82±18.93)岁。

3组患者性别、年龄比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2方法A组患者术后24小时开始由临床医生常规给予8.5%复方氨基酸21.25—42.5g、20%脂肪乳50g及糖电解质。

B、C组患者术后PN 方案由临床营养科医师依据患者情况制定个体化的营养支持方案,术后24小时开始给予静脉高营养输液(三升袋),由我院静脉用药调配中心配制。

1、首先要知道营养支的原则:肠外营养支持适应于在短肠综合征、放射性肠炎、肠梗阻的病人中使用。

当肿瘤患者胃肠功能障碍,不可能使用肠内营养时,可通过静脉途径进行肠外营养支持。

根据不同的疾病状态,选择合理的途径,肠外与肠内营养支持均是很好的方法。

2、其次是营养素的供给量:临床上常采用下列公式计算肿瘤患者的每日能量需要量:日能量需求=25-30千卡/千克*体重(千克*年龄系数x活动系数^双体温系数(TF。

年龄系数为:18-60岁 1.0, 60-70岁0.9,70岁以上0.8。

AF为:卧床1.2,卧床和室内活动1.25,轻体力活动1.3。

TF 为:38℃ 1.1,39℃ 1.2,>°401.3〜1.4。

85%〜90%的能量来自非蛋白质,维持氮平衡所需的蛋白质及能量供应均应充足。

脂肪能量应占非蛋白质能量的50%,可减少葡萄糖给予量,补充必需脂肪酸。

恶性肿瘤患者氮需求量较大,但由于患者机体的高分解状态无法通过单纯提高氮输注量扭转,过度增加氮输注量,其利用率亦难以提高,故建议日供氮量为7克/平方米x体表面积(平方米x年龄系数。

因外源性蛋白质几乎不能用于机体自身蛋白质的再合成,营养支持的氮来源应是比例合适的复合氨基酸。

肝、肾功能中重度异常时, 应注意减少甚至停止氨基酸供给。

矿物质、维生素、微量元素是机体正常代谢不可或缺的微量营养素。

营养支持易引起血清矿物质水平出现波动且幅度较大,应加强监测。

水溶性维生素的肾阈值较低,易出现缺乏,也应注意补充.个人觉得比较简单的能量计算方法是:无明显消耗病人25-45kcal/(kg.dU有明显消耗患者可达:50-60kcal/(kg.d;多数营养不良癌症患者:35-40kcal/(kg.d。

蛋白质:营养状况良好的可按0.8-1.2g/(kg.d;严重消耗按1.5-2.0g/(kg.d3、最后也是比较重要的联合治疗:谷氨酰胺是肿瘤生长所必需的氨基酸,PN营养液中加入谷氨酰胺代谢抑制剂异口恶唑醋酸(acivicin,能减缓肿瘤生长;肿瘤细胞广泛存在生长抑素受体(SSTR,生长抑素类似物奥曲肽配合PN,具有抑制肿瘤组织增殖作用。