中考语文专题讲解:古诗词整体阅读

- 格式:docx

- 大小:133.15 KB

- 文档页数:21

古诗词的整体阅读一、常见题型1.感受诗词的形象,体会诗词的意境。

2.品赏诗词的语言,揣摩语言的特色。

3.理解并能正确评价诗词的思想内容。

4.评析诗词的手法的技巧。

二、解题技巧怎样进行古诗词的整体阅读阅读古诗词,首先要学会感受诗词的形象,体味诗词的意境。

诗词都是抒情言志的,而其情志往往蕴涵在诗词的形象和意境中。

这个形象有人物形象,有抒情主人公的自身形象,更多的是日月山川、花鸟虫草等这些融入了诗人情感的意象。

赏析时,我们要注意分析诗词的形象特点,尤其是诗词意象所蕴涵的特别的含意。

同时,要抓住诗词的画面和气氛去分析此时、此物、此景、此情,体味诗词的意境,了解诗人是如何借助抒情客体来表现自己的情感的。

其次,要学会品析欣赏诗词的语言,特别是诗词中经过锤炼的字词。

要结合具体的语境,联系全诗的主旨,反复咀嚼品味,领略这些字词形象、凝练、富有表现力的特点。

同时,要能粗略地感知诗词的语言特色,如李白的诗飘逸豪放,杜甫的诗沉郁顿挫,李清照的词伤感缠绵等。

也可以从修辞的角度去品析诗词的语言。

第三,要能正确地理解诗词的思想感情。

由于诗人在抒发感情时不会喊出“我爱”“我恨”之类的话,而是运用较为含蓄的方式表现出来,这就要求我们在读诗词时,应该仔细地揣摩其中蕴涵的情感。

如杜牧的《泊秦淮》:“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”这首诗从字面看像是在遣责不知亡国恨的歌女,实则不然,诗人批判的矛头实际上是指在酒楼征歌买笑、寻欢作乐的达官贵人。

最后,要学会评析诗词的手法和技巧。

诗词的字数有限,在有限的字数中表达出丰富的感情必须借助于手法和技巧。

阅读诗词时,我们不仅要能辨明技巧类型,而且要能分析其表达效果,从而体会诗词这一文学样式的无穷魅力。

三、典型例题【典例1】阅读下面这首诗,回答问题。

送元二使安西王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

1.诗的前两句选取“朝雨”和“柳”这两个意象有什么特定的含意?【解题指导】本题旨在考查学生对诗的意象的理解能力。

一、题目回顾本次中考语文试卷中,古诗文部分主要考察了以下内容:1. 对古诗文内容的理解2. 对古诗文字词的识记3. 对古诗文表达技巧的鉴赏4. 对古诗文意境的把握二、解题思路1. 理解古诗文内容:首先要对古诗文有一个整体的把握,了解诗文的背景、主题、情感等。

在此基础上,逐句分析,把握诗句的含义。

2. 识记古诗文字词:对于生僻字、易错字、多音字等,要重点识记。

在理解诗句的基础上,掌握字词的正确读音和意义。

3. 鉴赏古诗文表达技巧:关注修辞手法、表现手法、结构安排等。

通过分析,领悟诗文的表达效果。

4. 把握古诗文意境:体会诗文的情感、意境,感受诗人的思想感情。

三、例题分析1. 例题一:阅读《登高》这首诗,回答以下问题。

(1)请解释下列词语在诗中的意思。

①青青:②悠悠:③霜:④落:⑤无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来:⑥万里悲秋常作客,百年多病独登台。

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?答案:(1)①青青:指草木茂盛。

②悠悠:形容时间久远。

③霜:指霜冻。

④落:指树叶落下。

⑤无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来:形容秋天的景象,树叶纷纷落下,长江水势汹涌。

⑥万里悲秋常作客,百年多病独登台:诗人漂泊他乡,感慨岁月沧桑,病痛缠身。

(2)这首诗表达了诗人漂泊他乡、感慨岁月沧桑、病痛缠身的思想感情。

2. 例题二:阅读《观书有感》这首诗,回答以下问题。

(1)请解释下列词语在诗中的意思。

①半亩方塘:②一鉴开:③天光:④云影:⑤问渠那得清如许?为有源头活水来。

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?答案:(1)①半亩方塘:指一个小池塘。

②一鉴开:指水面如镜,清澈见底。

③天光:指天空的光线。

④云影:指云朵在水中的倒影。

⑤问渠那得清如许?为有源头活水来:问这个池塘为什么这么清澈,因为有源头活水不断地补充。

(2)这首诗表达了诗人对知识的渴望、对学习的热爱以及珍惜时光、不断进取的思想感情。

四、总结古诗文是中考语文试卷的重要组成部分,考生在备考过程中要注重对古诗文的理解、识记、鉴赏和把握。

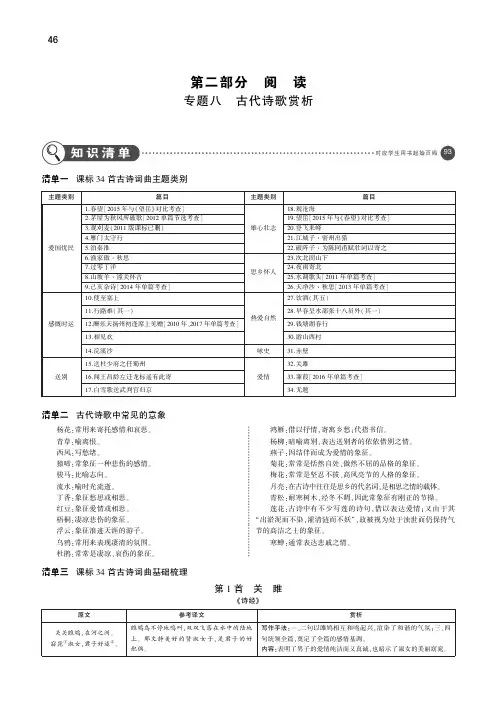

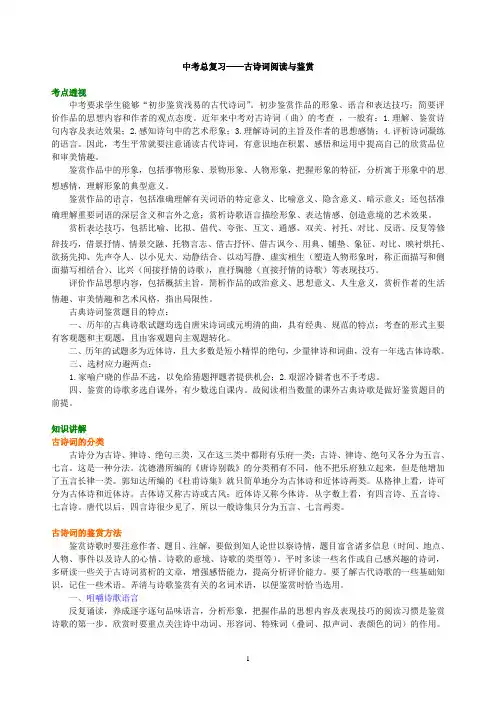

中考总复习——古诗词阅读与鉴赏考点透视中考要求学生能够“初步鉴赏浅易的古代诗词”。

初步鉴赏作品的形象、语言和表达技巧;简要评价作品的思想内容和作者的观点态度。

近年来中考对古诗词(曲)的考查,一般有:1.理解、鉴赏诗句内容及表达效果;2.感知诗句中的艺术形象;3.理解诗词的主旨及作者的思想感情;4.评析诗词凝练的语言。

因此,考生平常就要注意诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中提高自己的欣赏品位和审美情趣。

鉴赏作品中的形象..,包括事物形象、景物形象、人物形象,把握形象的特征,分析寓于形象中的思想感情,理解形象的典型意义。

鉴赏作品的语言..,包括准确理解有关词语的特定意义、比喻意义、隐含意义、暗示意义;还包括准确理解重要词语的深层含义和言外之意;赏析诗歌语言描绘形象、表达情感、创造意境的艺术效果。

赏析表达技巧....,包括比喻、比拟、借代、夸张、互文、通感、双关、衬托、对比、反语、反复等修辞技巧,借景抒情、情景交融、托物言志、借古抒怀、借古讽今、用典、铺垫、象征、对比、映衬烘托、欲扬先抑、先声夺人、以小见大、动静结合、以动写静、虚实相生(塑造人物形象时,称正面描写和侧面描写相结合)、比兴(间接抒情的诗歌),直抒胸臆(直接抒情的诗歌)等表现技巧。

评价作品思想内容....,包括概括主旨,简析作品的政治意义、思想意义、人生意义,赏析作者的生活情趣、审美情趣和艺术风格,指出局限性。

古典诗词鉴赏题目的特点:一、历年的古典诗歌试题均选自唐宋诗词或元明清的曲,具有经典、规范的特点;考查的形式主要有客观题和主观题,且由客观题向主观题转化。

二、历年的试题多为近体诗,且大多数是短小精悍的绝句,少量律诗和词曲,没有一年选古体诗歌。

三、选材应力避两点:1.家喻户晓的作品不选,以免给猜题押题者提供机会;2.艰涩冷僻者也不予考虑。

四、鉴赏的诗歌多选自课外,有少数选自课内。

故阅读相当数量的课外古典诗歌是做好鉴赏题目的前提。

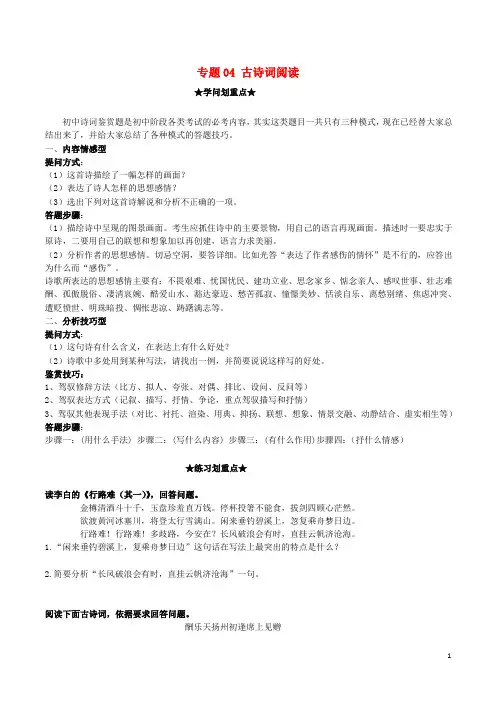

专题04 古诗词阅读★学问划重点★初中诗词鉴赏题是初中阶段各类考试的必考内容,其实这类题目一共只有三种模式,现在已经替大家总结出来了,并给大家总结了各种模式的答题技巧。

一、内容情感型提问方式:(1)这首诗描绘了一幅怎样的画面?(2)表达了诗人怎样的思想感情?(3)选出下列对这首诗解说和分析不正确的一项。

答题步骤:(1)描绘诗中呈现的图景画面。

考生应抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面。

描述时一要忠实于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创建,语言力求美丽。

(2)分析作者的思想感情。

切忌空洞,要答详细。

比如光答“表达了作者感伤的情怀”是不行的,应答出为什么而“感伤”。

诗歌所表达的思想感情主要有:不畏艰难、忧国忧民、建功立业、思念家乡、惦念亲人、感叹世事、壮志难酬、孤傲脱俗、凄清哀婉、酷爱山水、豁达豪迈、愁苦孤寂、憧憬美妙、恬淡自乐、离愁别绪、焦虑冲突、遭贬愤世、明珠暗投、惆怅悲凉、踌躇满志等。

二、分析技巧型提问方式:(1)这句诗有什么含义,在表达上有什么好处?(2)诗歌中多处用到某种写法,请找出一例,并简要说说这样写的好处。

鉴赏技巧:1、驾驭修辞方法(比方、拟人、夸张、对偶、排比、设问、反问等)2、驾驭表达方式(记叙、描写、抒情、争论,重点驾驭描写和抒情)3、驾驭其他表现手法(对比、衬托、渲染、用典、抑扬、联想、想象、情景交融、动静结合、虚实相生等)答题步骤:步骤一:(用什么手法) 步骤二:(写什么内容) 步骤三:(有什么作用)步骤四:(抒什么情感)★练习划重点★读李白的《行路难(其一)》,回答问题。

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!行路难!多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

1.“闲来垂钓碧溪上,复乘舟梦日边”这句话在写法上最突出的特点是什么?2.简要分析“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”一句。

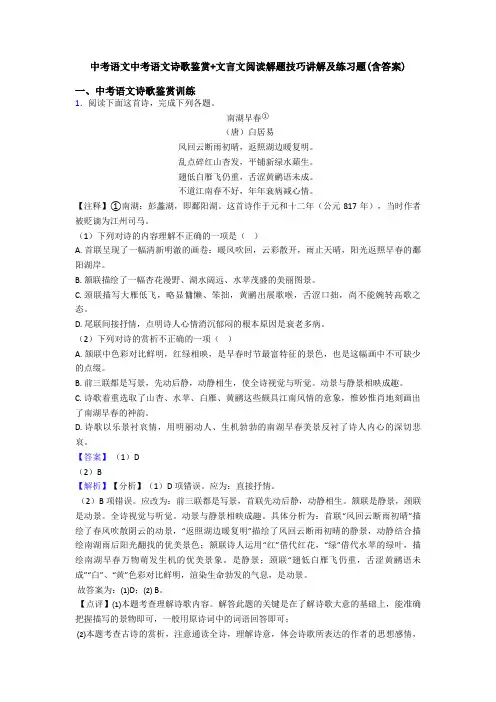

中考语文中考语文诗歌鉴赏+文言文阅读解题技巧讲解及练习题(含答案)一、中考语文诗歌鉴赏训练1.阅读下面这首诗,完成下列各题。

南湖早春①(唐)白居易风回云断雨初晴,返照湖边暖复明。

乱点碎红山杏发,平铺新绿水蘋生。

翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成。

不道江南春不好,年年衰病减心情。

【注释】①南湖:彭蠡湖,即鄱阳湖。

这首诗作于元和十二年(公元817年),当时作者被贬谪为江州司马。

(1)下列对诗的内容理解不正确的一项是()A. 首联呈现了一幅清新明澈的画卷:暖风吹回,云彩散开,雨止天晴,阳光返照早春的鄱阳湖岸。

B. 颔联描绘了一幅杏花漫野、湖水阔远、水苹茂盛的美丽图景。

C. 颈联描写大雁低飞,略显慵懒、笨拙,黄鹂出展歌喉,舌涩口拙,尚不能婉转高歌之态。

D. 尾联间接抒情,点明诗人心情消沉郁闷的根本原因是衰老多病。

(2)下列对诗的赏析不正确的一项()A. 颔联中色彩对比鲜明,红绿相映,是早春时节最富特征的景色,也是这幅画中不可缺少的点缀。

B. 前三联都是写景,先动后静,动静相生,使全诗视觉与听觉。

动景与静景相映成趣。

C. 诗歌着重选取了山杏、水苹、白雁、黄鹂这些颇具江南风情的意象,惟妙惟肖地刻画出了南湖早春的神韵。

D. 诗歌以乐景衬哀情,用明丽动人、生机勃勃的南湖早春美景反衬了诗人内心的深切悲哀。

【答案】(1)D(2)B【解析】【分析】(1)D项错误。

应为:直接抒情。

(2)B项错误。

应改为:前三联都是写景,首联先动后静,动静相生。

颔联是静景,颈联是动景。

全诗视觉与听觉。

动景与静景相映成趣。

具体分析为:首联“风回云断雨初晴”描绘了春风吹散阴云的动景,“返照湖边暖复明”描绘了风回云断雨初晴的静景,动静结合描绘南湖雨后阳光翻找的优美景色;颔联诗人运用“红”借代红花,“绿”借代水苹的绿叶,描绘南湖早春万物萌发生机的优美景象。

是静景;颈联“翅低白雁飞仍重,舌涩黄鹂语未成”“白”、“黄”色彩对比鲜明,渲染生命勃发的气息,是动景。

中考语文复习——古诗文阅读、鉴赏答题方法与技巧古诗文(包括诗、词、歌)鉴赏答题方法与技巧:一、古诗文鉴赏常用答题关键词:修辞手法:比喻、比拟、夸张、对偶、排比、反复、衬托、对比、用典等。

表达方式:叙述、描写、抒情、议论。

表现手法:象征、想象、联想、照应、借景抒情、寓情于景、托物言志等。

思想情感:惆怅、寂寞、伤感、孤独、烦闷;恬淡、闲适、欢乐;仰慕、激愤,坚守节操、忧国忧民等。

词句作用:深化意境深化主旨意境深远意境优美意味深长耐人寻味言近旨远等。

二、古诗文鉴赏常用答题思路与要点:1. 把握中心内容【方法指导】(1)看题材。

题材往往决定诗词的主要内容和主题。

如:送别诗、咏怀诗多写如何叮咛对方、歌颂对方;咏史诗、怀古诗多写对古代人或事的凭吊,或缅怀先贤,或倾诉自己生不逢时的感慨,或感叹昔盛今衰;边塞诗或描写壮丽的边塞风光,或表达自己建功立业的愿望等。

(2)抓题目。

诗词的题目往往是诗词内容的高度概括。

(3)析词义。

因为诗词都是用文言文写成的,所以须调动文言文以及相关历史知识的积累,必逐步揣摩关键词语的含义,扫清诗词中的阅读障碍,断不能一知半解,否则无从把握内容,更谈不上分析技巧和情感了。

(4)联背景。

有些诗词,仅仅从字面意义去理解还难以真正把握其内容,这时,便要借助对背景的分析。

2. 句子理解与欣赏【方法指导】(1)描述画面。

描述画面的时候要正确理解诗词,抓住诗词中的主要景物;借助联想和想象,在忠实于诗词原意的基础上加以再创造,语言力求优美,以丰富画面的境界。

(2)体会意境。

结合诗句的意象,领悟诗人所绘之景与所抒之情融合后所形成的艺术境界。

概括诗词意境的常见词有:清新明丽、萧瑟凄冷、孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔等。

(3)把握情感。

体会诗句中诗人所抒发的情感,表明的观点或志向等。

(4)领悟哲理。

品味诗句,悟出诗中所蕴含的人生哲理。

(5)把握语言风格。

①清新自然,晓畅易懂。

代表人物:山水田园诗人。

②平实质朴:选用确切的字眼直接叙述,不加修饰。

2022年(有答案)中考语文专题一:古诗词曲鉴赏(课外古诗词曲鉴赏C 组)一、古诗词鉴赏1.阅读下面文本,完成下列各题。

窘况为许衡州①赋郑 燮半缺柴门叩不开,石棱砖缝好苍苔。

地偏竹径清于水,雨冷诗情瘦似梅。

山茗未赊将菊代,学钱无措唤儿回。

塾师②亦复多情思,破点经书手送来。

【注】①许衡州:郑燮之友,生活困窘。

②塾师:指郑燮。

(1)分析诗中“竹”“梅”“菊”等意象的作用。

(2)尾联表达了诗人怎样的感情?2.阅读下面文本,完成下列各题。

湘口①送友人李 频中流②欲暮见湘烟③,苇岸无穷接楚田④。

去雁远冲云梦雪⑤,离人独上洞庭船。

风波尽日依山转⑥,星汉通霄向水悬⑦。

零落梅花过残腊,故园归去又新年。

【注】①湘口:指洞庭湖。

②中流:指江心。

③湘烟:指雾霭。

④楚田:指田野。

⑤云梦雪:指洞庭湖以北地区下起了茫茫飞雪。

⑥风波尽日依山转:写出了洞庭湖波浪翻涌、奔腾不息的样子。

⑦星汉通宵向水悬:写出了星河璀璨、天色湖水连成一片的景象。

【写作背景】诗人在湘江流入洞庭湖的渡口送别友人,写下了这一首送别诗。

(1)首联中写了哪些物象?古诗词常在物象中寄寓某种情感或精神,南宋词人陆游的《卜算子·咏梅》中“零落成泥碾作尘,只有香如故”一句通过“梅花”寄寓了怎样的情感?(2)“离人独上洞庭船”一句中的“独”字用得好,请作简要赏析。

3.阅读下面文本,完成下列各题。

送魏大①从军陈子昂匈奴犹未灭,魏绛②复从戎。

怅别三河道,言追六郡雄③。

雁山横代④北,狐塞⑤接云中⑥。

勿使燕然⑦上,惟留汉将功。

【注】①魏大:陈子昂的友人。

②魏绛:春秋时期晋国大夫,以和戎政策消除了边患。

③六郡雄:汉代名将赵充国,号称“六郡雄杰”。

④代:代州。

⑤狐塞:飞狐塞,边境驻军重地。

⑥云中:云中郡,边塞重镇。

⑦燕然:燕然山。

东汉名将窦宪大破匈奴军队,乘胜追击,登上燕然山,刻石记功而返。

(1)下列对诗歌赏析不正确的一项是()A.首联暗用汉代骠骑将军霍去病“匈奴未灭,无以家为”的典故,抒发了以天下为己任的豪情。

专题十五古诗阅读(手法情感)考点分析古诗词的鉴赏总体以唐诗宋词为考察内容,唐诗居多。

从内容上看,山水田园题材和送别怀人类较多;从思想感情上看,思愁的内容较多;从作者方面看,较为不熟悉的作者居多;从题材来看,绝句较多。

本题主要考察的是对古典诗词的内容上的理解,考查内容一般分为:1.赏析古诗词中的形象诗歌形象即寄托着作者思想感情的事物,包括人物形象(可指抒情主人公,即诗人自己;也可指诗人塑造的客观形象)与物象。

2.体味古诗词的语言一般主要围绕准确鲜明、生动形象、凝练含蓄、风格特色等方面来进行。

理解古诗词的内容应注意借助标题,理解主旨,关注作者,联系背景,扣住诗眼,立足基调,综合考录,把握主旨。

知识详解(一)古诗词所蕴含的思想感情1.忧国忧民作者通过揭露统治者的昏庸腐败,反映战乱分离的痛苦、同情人民的疾苦,表达对国家民族前途命运的担忧等。

2.建功保国作者在诗歌中表达建功立业的渴望,保家卫国的决心,报国无门的悲伤,山河沦丧的痛苦,年华消逝壮志难酬的悲叹,理想不为人知的愁苦心情等。

3.思乡怀人如羁旅愁思、思念亲友、边关思乡、闺中怀人等。

4.生活杂感如寄情山水、田园的悠闲,昔盛今衰的感叹,借古讽今的情怀,藐视权贵的的态度,洁身自好的品质,青春易逝的感伤,仕途失意的苦闷等。

(二)表达技巧在诗歌鉴赏中表达技巧主要针对抒情方式、表现手法和修辞手法。

分析角度包含直接抒情(直抒胸臆)、间接抒情(借景抒情、托物言志)、烘托(烘托、反衬)、象征、联想、想象、用典、对比(对照)、动静结合、虚实结合、欲扬先抑等。

1.间接抒情⑴借景抒情或借物抒情。

作者对某种景物或某种客观事物有所感触时,把自身所要抒发的感情和所要表达的思念寄寓在此景此物中,然后通过描写景物来抒发情感。

⑵寓情于景,情景交融。

这种方式将感情融汇在特定的自然景物或生活场景中,借对它的描写抒发情感,这是一种简洁含蓄的抒情方式。

如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,借景表达了诗人对国家的忧虑和对家人的思乡之情。

中考语文诗歌鉴赏+文言文阅读解题技巧讲解及练习题(含答案)一、中考语文诗歌鉴赏训练1.阅读诗歌,完成小题。

柳枝词(宋)郑文宝亭亭①画舸②系春津,直到行人酒半酣③。

不管烟波与风雨,载将离恨过江南。

【注】①亭亭:高高耸立的样子。

②画舸(gě):即画船。

③半酣:半醉。

(1)诗中短语“烟波与风雨”一语双关,请写出你的理解。

(2)这首诗从多个不同角度表现离愁别恨,试选择两个角度进行简要分析。

【答案】(1)既指现实中的烟波和风雨,又指社会的险恶,生活中的困难、挫折、逆境。

(2)①诗题中“柳”,谐音“留”,暗含惜别之意;②首句描写“画舸”“春潭”,以乐景衬哀情,反衬离别时的不舍之情;③面对离别,借酒浇愁;酒只半酣,船却起锚,隐含离别的不舍和无奈;④画船、柳枝、春潭几个意象构成静谧优美的意境,反衬了离别时愁绪的零乱;⑤末句中“载将离恨”,将抽象无形的离恨化为可载之物(化虚为实),突出离愁的深重。

【解析】【分析】(1)公元975年(北宋开宝八年)宋灭南唐后,郑文宝仍被宋朝廷录用,被任命广文馆生。

此诗乃作者宦途中所作,抒写诗人在运河之上、隋堤之畔的客舟之中的一段离情别恨。

结合这首诗的写作背景和最后一句诗的内容,可知“烟波与风雨”一语双关既指现实中的烟波和风雨,又指社会的险恶,生活中的困难、挫折、逆境。

(2)诗人表达自己的感情可以有多种方法,有直接抒情,间接抒情,侧面烘托等。

因此答题的时候只需任选两个角度进行分析即可。

如从“题眼”方面分析,诗题中“柳”,谐音“留”,暗含惜别之意;从衬托手法分析,首句描写“画舸”“春潭”,以乐景衬哀情,反衬离别时的不舍之情;画船、柳枝、春潭几个意象构成静谧优美的意境,反衬了离别时愁绪的零乱。

故答案为:⑴既指现实中的烟波和风雨,又指社会的险恶,生活中的困难、挫折、逆境。

⑵ ①诗题中“柳”,谐音“留”,暗含惜别之意;②首句描写“画舸”“春潭”,以乐景衬哀情,反衬离别时的不舍之情;③面对离别,借酒浇愁;酒只半酣,船却起锚,隐含离别的不舍和无奈;④画船、柳枝、春潭几个意象构成静谧优美的意境,反衬了离别时愁绪的零乱;⑤末句中“载将离恨”,将抽象无形的离恨化为可载之物(化虚为实),突出离愁的深重。

中考语文诗歌鉴赏+文言文阅读解题技巧讲解及练习题(含答案)一、中考语文诗歌鉴赏训练1.阅读诗歌,完成题目。

沁园春·雪(节选)惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。

一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。

俱往矣,数风流人物,还看今朝。

(1)“惜”字统领下文,请说说“惜”包含哪些意味。

(2)体会“略输文采”“稍逊风骚”中“略”和“稍”的准确性。

【答案】(1)“惜”中含褒,肯定他们具有雄才大略,对中国历史的发展都有过巨大的影响;“惜”中有贬,批评他们不擅文治,文学才华欠缺;“惜”中寓志,蕴含后来居上的气概以及超越历代英雄人物的自信。

(2)“略”和“稍”都是程度副词,是“略微”“稍微”的意思。

在句中分别修饰“输”和“逊”,表示程度较浅,并非一概否定,而是在肯定的基础上委婉地指出其不足,具有很强的分寸感。

【解析】【分析】(1)以“惜”字总领七个句子,展开对历代英雄人物的评论。

诗人于历代帝王中举出五位很有代表性的人物,展开一幅幅历史画卷,使评论得以具体形象地展开,如同翻阅一部千秋史册,一一加以评说。

一个“惜”字,定下对历代英雄人物的评论基调,饱含惋惜之情而又有批判;又蕴含后来者居上的气概,以及超越历代英雄人物的自信。

“惜”字措词极有分寸,“略输文采”“稍逊风骚”,并不是一概否定。

(2)“略输文采”“稍逊风骚”中“略”和“稍”都是程度副词,这两个词语,既不全盘肯定,又不一笔抹煞,把诗人对历史上的英雄人物肯定中寓有批判的情感,委婉含蓄地表达出来。

作者以“略输文采”“稍逊风骚”“只识弯弓射大雕”,表现五位英雄人物缺少文采的形象,含蓄地批评他们长于武功而短于文治,才能不足,表明了自己对他们的评价,委婉地批评这些英雄的不足,他们不擅“文治”,在政治、思想、文化方面建树不多,个人的文学才华也欠缺。

前面的这些是为最后一句“数风流人物,还看今朝”做铺垫,抒发了作者作为革命家的伟大抱负。

故答案为:⑴“惜”中含褒,肯定他们具有雄才大略,对中国历史的发展都有过巨大的影响;“惜”中有贬,批评他们不擅文治,文学才华欠缺;“惜”中寓志,蕴含后来居上的气概以及超越历代英雄人物的自信。

中考语文专题讲解:古诗词整体阅读知识精讲:一、要点梳理古诗词是许多学生的启蒙老师,古诗词诵读鉴赏也是语文学习中非常重要的一项内容,把握作品的形象、品味作品的语言、感受作品的思想情感,可以提高学生的语文鉴赏能力,激发学生的爱国热情,传承中国优秀传统文化。

古诗词鉴赏在中考中单独成题,分值一般在6-10分之间,主要考查作品的形象、语言、表达技巧、思想内容与作者情感。

(一)古代诗歌常识1.古代诗歌的分类(按体裁分)(二)鉴赏诗歌的形象鉴赏诗歌的形象就是通过分析诗歌意象的特点与涵义,感悟其中所包含的思想感情和诗歌的社会意义。

1.一般意象意象,就是诗人心中的物象,而这个物象是寄托了作者主观情感的。

因此,在诗词中根据情感的表达需求诗人会选取不同的物象。

表壮阔的:大江、长城、边关、飞流、瀑布、悬崖、高山、赤壁、塞外、大漠等。

表柔婉的:小桥、流水、香径、飞花、明月、闲云、细雨、杨柳、飞絮、桃花等。

表幽怨的:夜雨、闺房、蜡烛、玉楼、轻烟、孤灯、西楼、芭蕉、黄昏、珠帘等。

表忧愁的:秋雨、落木、寒鸦、斜阳、孤村、残荷、落花、丁香、悲风、飞燕等。

2.特殊意象诗歌的形象有时与传统风俗习惯、生活方式、民族历史文化等各方面发生联系,被赋予某种特殊意义。

例如:“望月怀远”、“伤春悲秋”、“见流水则思年华易逝,梧桐细雨则凄楚悲凉”。

鸿雁——思乡、信使;杜鹃——薄命佳人、忧国志士,哀惋,至诚;鹧鸪——思乡,凄情;东篱——山尘脱俗之境;菊花——高洁品质;杨柳——依依离别;桃花——美人;鸟——自由;岁寒三友(松、竹、梅)——傲骨。

此外,分析诗歌形象应注意景和情、物与情、景和人、物与人之间的关系。

(三)鉴赏诗歌的语言1.熟记常用术语例如:准确、生动、形象、传神、凝练、精辟、简洁、明快、清新、隽永、新奇、优美、绚丽、工丽、含蓄、质朴、自然、奔放等。

2.注意“诗眼”(“炼字”)例如“红杏枝头春意闹”一句中运用通感手法,化视觉形象为听觉,把红杏在枝头盛开的情况点染得十分生动,“闹”字不仅有色,而且似乎有声,让读者仿佛看到了莺歌燕舞、繁花争艳的大好春光。

王国维评价一个“闹”字境界全出。

“春风又绿江南岸”一句的“绿”字历来被认为是炼字的典范,“绿”既有色彩又有动态,写出春风吹来,江南绿意盎然、生机勃勃的景象。

“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音”中“自”和“空”两字是诗眼,写出了荒凉寂寞、物是人非的哀伤怅惘之感。

“羌笛何须怨杨柳”句用了拟人手法,一个“怨”字既是曲中之情,又是吹笛人之心。

3.注意“炼句”由于诗歌篇幅、韵脚的约束或修辞的需要,诗人往往会对诗句进行特殊的处理,所以我们必须掌握一些古诗词的语法知识,才能读懂诗歌,进而鉴赏诗歌。

①词类活用例如:常建《题破山寺后禅院》“山光悦鸟性,潭影空人心”,悦,使……欢快;空,使……空明;杜甫《望岳》“一览众山小”,小,以为……小;《春望》“恨别鸟惊心”,惊心,使……惊心。

②互文见义例如:杜牧《泊秦淮》“烟笼寒水月笼沙”句译为“烟月笼罩着寒水,烟月笼罩着沙”。

杜甫《客至》“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开”句译为“花径不曾缘客扫而今始为君扫,蓬门不曾缘客开而今始为君开”。

③倒装例如:王维《山居秋暝》“竹喧归浣女,莲动下渔舟”句意应为:洗衣姑娘归来,竹林里响起喧闹的欢笑声;渔船顺流而下,溪中莲花摇荡。

杜甫《秋兴八首》“香稻啄余鹦鹉粒,碧梧栖老凤凰枝”,在这里杜甫主要写京城长安的风物之美,强调那里的稻米和梧桐非同寻常,稻米是鹦鹉啄余的稻;碧梧不是一般的梧桐,是凤凰栖老的梧桐。

④省略例如:“鸡声茅店月,人迹板桥霜”一句没有用过多的笔墨,仅用几个名词连缀就写出了“早行”的画面,旅人早行的清冷和寂寞虽无明写,但是,我们都可以想象到。

(四)鉴赏诗歌的表达技巧1.表现手法诗歌常用的表现手法有:托物言志、情景交融、联想、想象、渲染、对比、衬托、虚实结合、动静结合、正侧面结合、直抒胸臆、卒章显志、借古讽今、欲扬先抑、欲抑先扬、寓理于事(景)等。

①借景抒情如“明月松间照,清泉石上流。

”(王维《山居秋瞑》)通过写美景,写出诗人对这种恬静淡泊生活的向往。

②托物言志如“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”(陆游《卜算子·咏梅》)借写梅花,表达了自己孤高雅洁的志趣。

③情景交融如“迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

”(杜甫《绝句》)描绘了一幅明净绚丽的春景图,表现了诗人结束奔波流离生活安定后愉悦闲适的心境。

④感物伤怀如“谁怜一片影,相失万重云?”(杜甫《孤雁》)由孤雁失群想到自己的身世,表达了乱离漂泊之人的痛苦心情。

⑤动静结合诗歌中常通过动静结合、相互映衬的手法开拓诗境,传达情感。

“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”(王维《鸟鸣涧》)诗中“花落”“月出”“鸟鸣”这些动态的景物,既使诗显得富有生机,又突出显示了“春涧”的幽静。

⑥寓理于事(景)诗歌分抒情诗和叙事诗两大类,其中还有一种说理诗,虽数量不多,但影响颇大。

这些诗都是通过具体事物或者景物来说理。

如“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

”(《题西林壁》苏轼)一诗描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片面,就得不出正确的结论。

⑦衬托反衬——“以静衬动”,“以响衬静”。

如:“鸟宿池边树,僧敲月下门。

”(贾岛《题李凝幽居》)一个动词“敲”,反衬托出月夜之宁静。

正衬——以美衬美。

如“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”(白居易《长恨歌》)用众多宫女的美貌来衬托杨贵妃的绝色之美。

⑧对比如“宫女如花满春殿,只今惟有鹧鸪飞。

”(李白《越中览古》)一诗中将昔时的繁盛和眼前的凄凉通过具体的景物作了鲜明的对比,抒发盛衰无常之感慨。

2.修辞手法诗文中运用修辞手法,其作用大体和其他文体中的修辞作用一样。

要找出修辞,直接说明作用。

主要有比喻、比拟、借代、对偶、夸张、双关、设问、反问、反语、通感、互文、用典、化用等。

比喻——更形象生动(忽如一夜春风来,千树万树梨花开)拟人——把事物人格化(羁鸟恋旧林,池鱼思故渊)反问——强调(两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮?)夸张——强调和突出(白发三千丈,缘愁似个长)对偶——增强诗词的音乐美,表意凝炼,抒情酣畅,增强诗歌外在形式美。

(无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来)巧用典故前人诗句——精炼含蓄,扩展内容,富有文采。

如王实甫《长亭送别》中的“淋漓襟袖啼红泪,比司马青衫更湿。

”明显化用了白居易《琵琶行》中的“座中泣下谁最多,江州司马青衫湿。

”一句。

通感——感觉器官的沟通。

如李白“瑶台雪花数千点,片片吹落春风香。

”句中此时的雪花仿佛是春风中盛开的梨花,香飘万里。

视觉与嗅觉沟通,诗人的情意饱含其中。

3.表达方式:叙述、描写、抒情、议论。

叙事诗偏重叙述和议论,如白居易的《琵琶行》;写景诗描写和抒情较多,如张若虚《春江花月夜》,但是在整篇诗歌中,这四种方法都会结合使用。

在考试中,单独考查表达方式的情况不多。

(五)分析作品的思想内容和情感鉴赏的最后一步:由对诗的“感受”上升到理性的概括。

分析作品的思想内容、社会意义、作者的思想感情和观点态度。

评价要尊重原诗,实事求是,既不贬低也不拔高。

如杜牧《泊秦淮》“烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

”从字面上看,此诗似在指责酒家卖唱女的无知和无心,但商女所唱曲目得由听者来点,可见这不过是曲笔。

真正“不知亡国恨”的该是座中的豪绅、贵族、上层官僚,他们才是作者实际抨击的对象。

二、方法点拨1.熟悉诗歌流派及其代表作家如:山水诗、田园诗、边塞诗、咏物诗;词有豪放派、婉约派。

2.熟悉重要作家的风格可以从现实主义和浪漫主义两类去分析,也可以比较同类作家的不同特点和不同作家在自己的创作实践中呈现出来的不同特点。

如:陶渊明——朴素自然、李白——豪迈飘逸、杜甫——沉郁顿挫、白居易——通俗易懂、杜牧——清健俊爽、王维——诗画一体、王昌龄——雄健高昂、李商隐——朦胧隐晦、苏轼——旷达豪放、柳永——柔美婉丽、陆游——悲壮爱国。

3.鉴赏诗歌要探究诗歌的创作背景要理解诗歌作品,一定要对作者所处的时代和作者创作此诗时的背景有所了解,这样才能透彻理解诗歌中作者所表达的情感。

4.鉴赏诗歌应善于联想、想象学生阅读课外诗歌时似乎跟着诗的形象走,处于被动地位,但事实上,可以根据自己的经验积累、审美习惯和美学理想等,通过联想和想象进入诗的意境,给诗的形象和诗人意到而笔未到的艺术空白加以补充和丰富。

如:“红杏枝头春意闹”不仅使读者看到杏花盛开的情状,而且还可想象出花丛中鸟儿的嬉闹,鸟语花香,有声有色,把春的意境写活了。

考点:古诗词意象、表达技巧、内容、思想情感。

重难点:诗歌的思想情感、诗歌的表达技巧。

易错点:重点词语理解错误、思想情感把握不准。

题模一:课内例1.1.1 对王安石《登飞来峰》的赏析有误的一项是()飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

A.诗人借写登塔远望,抒发了自己踌躇满志、不畏困难的情怀。

B.塔建在山上更显其高,故云“千寻”,这里极写诗人登临之高。

C.在本诗中,“浮云”这一意象用来比喻具有积极意义的事物。

D.这首诗将写景和抒怀紧密结合起来,有力地突出了诗的主题。

【答案】C【解析】“浮云”一词出自唐李白《登金陵凤凰台》。

汉陆贾《新语》“邪臣蔽贤,犹浮云之障白日也”;“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”。

浮云:暗喻奸佞的小人。

所以C不对。

点评:语句赏析的角度一定要知道,有修辞(比喻、拟人、夸张、反问、设问、排比等)、词语(动词、形容词、副词、叠词等)、描写方法(语言、动作、心理、神态)、句式、手法、内容、情感等。

不管选择哪个角度,都要会结合语境作正确的赏析。

例1.1.2 阅读《浣溪沙》,回答问题。

浣溪沙晏殊一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。

夕阳西下几时回?无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

小园香径独徘徊。

(1)这首词中最为人称道,又最能确切地表达词人浓重而深沉的伤春怀人之情的句子是:“____________________________,______________________。

”(2)诗歌描写了哪些景物?表达诗人怎样的情感?__________________________________________________________________________________________________________________________________【答案】(1)无可奈何花落去,似曾相识燕归来。

(2)写了暮春黄昏时分的亭台、夕阳、燕子、小路。

对酒听歌,面对旧日的景物,诗人发出对时光流逝的叹惜和伤感。

【解析】(1)此题考查对诗歌内容的理解。

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来。