第15课交通工具和通讯工具的进步

- 格式:docx

- 大小:14.22 KB

- 文档页数:5

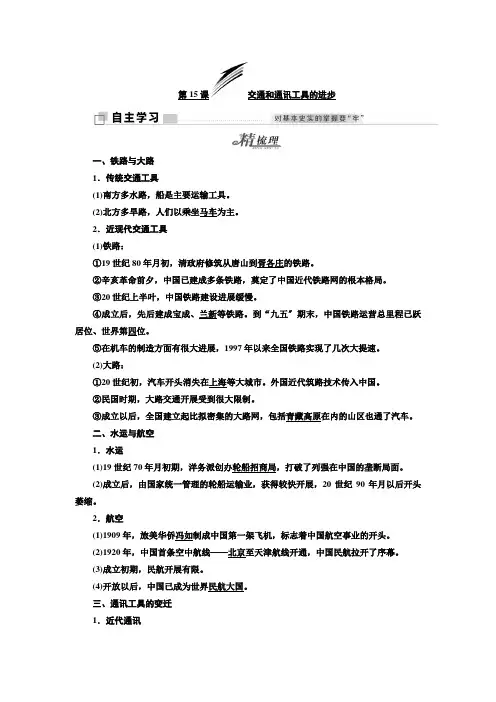

第15课交通和通讯工具的进步一、铁路与大路1.传统交通工具(1)南方多水路,船是主要运输工具。

(2)北方多旱路,人们以乘坐马车为主。

2.近现代交通工具(1)铁路:①19世纪80年月初,清政府修筑从唐山到胥各庄的铁路。

②辛亥革命前夕,中国已建成多条铁路,奠定了中国近代铁路网的根本格局。

③20世纪上半叶,中国铁路建设进展缓慢。

④成立后,先后建成宝成、兰新等铁路。

到“九五〞期末,中国铁路运营总里程已跃居位、世界第四位。

⑤在机车的制造方面有很大进展,1997年以来全国铁路实现了几次大提速。

(2)大路:①20世纪初,汽车开头消失在上海等大城市。

外国近代筑路技术传入中国。

②民国时期,大路交通开展受到很大限制。

③成立以后,全国建立起比拟密集的大路网,包括青藏高原在内的山区也通了汽车。

二、水运与航空1.水运(1)19世纪70年月初期,洋务派创办轮船招商局,打破了列强在中国的垄断局面。

(2)成立后,由国家统一管理的轮船运输业,获得较快开展,20世纪90年月以后开头萎缩。

2.航空(1)1909年,旅美华侨冯如制成中国第一架飞机,标志着中国航空事业的开头。

(2)1920年,中国首条空中航线——北京至天津航线开通,中国民航拉开了序幕。

(3)成立初期,民航开展有限。

(4)开放以后,中国已成为世界民航大国。

三、通讯工具的变迁1.近代通讯(1)电报:①19世纪70年月,丹麦的电报公司私自把电报线架设到上海,建起一个电报机房。

②福建巡抚在台湾主持架设中国第一条有线电报线。

③20世纪初,上海崇明装置无线电台,设立无线电报局。

(2) :19世纪80年月,外国开头在上海设立公司。

2.现代通讯(1)成立后,渐渐形成全国电讯网络。

(2)开放以后,由浪费品变成日用品。

(3)近年来,人们还通过互联网,发送电子邮件。

3.影响:使信息的传递变得快捷和简便,深刻地转变着人们的思想观念和生活方式。

[易错提示]1.近代与现代中国铁路建设的一个最大不同点就是铁路主权问题。

《交通和通讯工具的进步》教学设计一、教学目标:1、掌握中国近代交通和通讯工具进步的主要情况,并理解这一变化发生的历史背景和它对中国近代社会的影响;2、掌握新中国成立后,我国交通和通讯事业发展状况,认识到它与我国国民经济发展之间的密切关系;3、结合近代天津地方史,从学生最熟悉的事例出发,提出历史问题让学生思考,提高学生的学习兴趣;4、通过学习,使学生认识到交通和通讯工具的进步对社会的进步以及人类文明的发展所起的重大作用。

二、教学方法:以五行教学法为主,充分发挥学生的主体作用,通过谈话式教学法与小组合作相结合的方式,布置学生通过各种途径开展预先查找有关交通工具和通讯工具进步的资料。

三、教学重难点:重点:交通和通讯工具的进步难点:交通和通讯工具的进步对社会生活的影响四、教学过程:(一)导行:设置情境,导入新课让学生列举现在我们常用的交通和通讯工具,通过图片展示,给学生直观感受,把学生思维集中到课堂教学中,从交通工具的进步和通讯工具的进步两个方面展开教学。

(二)交通工具的进步通过图片展示古代的交通工具-——木船、马车、轿子,引导学生思考古代交通工具的缺陷:速度慢,舟车劳顿。

对比近代以来的交通工具,引发学生思考近代以来交通工具的进步,以及对人们的生活带来的变化。

1、铁路交通材料展示:18世纪中叶煤矿已普遍使用的钢轨或铁轨。

据说,一匹马干22匹马在普通道路上所干的活。

1830年,史蒂芬孙的蒸汽机车“火箭号”将一列火车从利物浦牵引到曼彻斯特。

到1870年,拥有15500里铁路。

通过工业革命史蒂芬孙发明蒸汽机车引入该部分。

(1)学生自行,自主学习:阅读教材思考近代以来我国铁路建设发展概况?(2)教师伴行,答疑解惑:①唐胥铁路材料展示:为了运输煤炭(开平矿务局出产的烟煤),清朝政府同意在唐山到胥各庄之间修建一条长10千米的铁路。

这条铁路于1880年兴建,1881年通车。

铁路建成后,由于清政府视先进的蒸汽机车为怪物,尤其害怕它隆隆的震颤声惊动了附近的皇陵,就让骡马充当“火车头”,这就出现了“马拉火车”的天下奇闻。

第15课交通工具和通讯工具的进步教学目标:1、知识与能力:(1)识记:洋务派创办的轮船招商局、旅美华侨冯如制成中国的第一架飞机;福建巡抚主持架设中国第一条有线电报线、清政府在南京开办第一个电话局;(2)通过对身边的交通、通讯工具的发展变化感受中国近代以来交通、通讯工具的进步;理解中国近代以来交通和通讯工具发展的历史背景和对中国近代社会的影响;(3)归纳各个时期交通和通讯工具变化的特征结合生活实际分析各种交通方式的优缺点。

2、过程与方法:(1)从学生最熟悉的事例出发,提出历史问题让学生思考,提高学生的学习兴趣;(2)搜集有关宜万铁路与宜万高速公路的相关资料,从资料中生成相应的问题并尽力加以解决,促进学生掌握交通工具的发展过程;(3)通过实例分析,体会到我们所享受的现代社会生活,是科技进步的结果。

科技的进步不断地改变着我们的生活,推动着社会的前进。

3、情感态度与价值观:(1)培养学生观察生活的兴趣,关注生活的态度,形成历史观和历史态度。

(2)放开学生思维的翅膀,让他们尽情遨游。

通过学习,陶冶热爱科学的情操,增强国际意识,为以后走上社会、参与国际竞争与合作做好准备(3)通过本课的学习,使学生认识到新中国成立后特别是改革开放后,中国交通和通讯事业的发展取得了辉煌的成就。

从而得出“只有新中国的建立和改革开放,才能实现交通工具和通讯工具的发展”的结论。

教学重点和难点:重点:近代以来中国交通和通讯工具的发展变化难点:交通工具发展的对社会生活的影响课时安排:1课时教材分析:本课教材主要从两个方面向学生介绍了近代以来我国交通和通讯工具的进步:交通工具的发展,通讯工具的变迁。

这些内容一方面说明历史是向前发展的,另一方面也说明只有共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国的道理,同时证明了科学技术是第一生产力的英明论断。

由于交通工具、通讯工具和我们的现实生活紧密相连,所以建议教师在教学中应该充分调动学生参与教学活动的积极性,激发学生的学习兴趣,提高学生学习的效果。

第5单元第15课《交通和通讯工具的进步》练习一、选择题:(本大题共12题,每题5分,共计60分。

在每小题列出的四个选项中,只有一项最符合题目要求。

)2、河南新乡的西瓜自“火车通行,销路益远”。

奉天“昔年多种菜蔬,仅销境内,近年交通便利,运销外县者甚夥”。

广西桂平自从轮船通行,“土物出境倍易于前……而家畜鸡豚亦各载之舟中,随大江东去,售诸港粤,日月不休”。

材料反映出近代交通()①扩大了商品市场②冲击了自然经济③便利了列强侵略④带动了沿线地区发展A.①②④B.①②③C.①③④D.②③④3、1880年,清政府修建唐山到胥各庄的“唐胥铁路”。

1887年展筑至芦台,1888年又展筑至塘沽和天津,时称“津唐铁路”。

“津唐铁路”的修建A.标志中国交通近代化的起步B.有助于解决洋务企业的困难C.诱导了中国民族工业的产生D.目的是抵制列强的经济侵略4、旧中国哈尔滨、太原、成都、昆明等铁路局修建的铁路轨距是1米,俗称为“窄轨”,与中国当时四大干线京汉、京奉、津浦、沪宁“接不上轨。

这种情况产生的直接原因是( ) A.南北地方地理环境差异显著B.重工业基础薄弱C.列强的经济侵略D.铁路建设各自为政5、“自道光二十二年五口通商,九十余年来……中国交通事业和以前不同,交通工具之科学化,以机械的力量逐渐代替以前使用的人力、畜力、水力和风力。

交通组织逐渐商业化,凡各种新交通工具之利用,均可以普通的交易方式行之,没有阶级上的限制”。

材料反映了①近代交通工具逐渐取代传统交通工具②交通运输出现近代化商业经营方式③近代铁路交通受到列强的操纵和控制④当时人们的思想观念发生了变化①②③B.①②④C.②③④D.①③④6、历史学家白寿彝先生在1937年指出:“九十年来中国交通事业之设施,殆非以前数千年间之交通事业所可比拟。

在此一点上,我们不能不说是近年交通事业之进步。

”他所说的“进步”应包括①19世纪中后期自行车传入中国②1872年中国最早的航运企业轮船招商局创办③1906年第一个有轨电车交通系统在上海建成④福建第一次通了火车A.①③B.①④C.①②D.②③7、阅读部分科技发明在沪渝两地应用年份的比较表。

第15课交通和通讯工具的进步[课程标准]了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

一、交通工具的进步1.铁路(1)19世纪80年代初,清政府修筑从______到__________的铁路。

(2)辛亥革命前夕,奠定了中国近代__________的基本格局,20世纪上半叶,中国铁路建设____________。

(3)新中国成立后,建成________、______等铁路。

到“九五”期末,中国铁路营运总里程已跃居______________、世界第四位。

(4)新中国在______________方面也有很大进展,1997年以来,全国铁路实现了几次__________,大大提高了运行效率。

2.公路(1)20世纪初,汽车开始出现在______等大城市。

随之,外国近代____________传入中国,民国时期____________发展受到很大限制。

(2)新中国成立以后,全国建立起比较密集的__________,包括____________在内的山区也通了汽车。

3.水运(1)19世纪70年代初,洋务派创办______________,打破了列强在中国的垄断局面。

(2)新中国成立后,由__________________的轮船运输业,获得较快发展,90年代后开始萎缩。

4.航空(1)1909年,旅美华侨______制成中国第一架飞机,标志着中国____________的开始。

(2)1920年,中国首条空中航线——____至____航线开通,中国民航拉开了序幕。

(3)新中国成立初期,民航业发展有限,改革开放以后,中国成为世界____________。

二、通讯工具的变迁1.建国前(1)电报①19世纪70年代,______的电报公司私自把电报线架设到______,建起一个电报机房。

②福建巡抚在______主持架设中国第一条______________。

③20世纪初,上海崇明装置____________,设立______________。

二中高一历史备课组第15课总第课时教学札记15《交通和通讯工具的进步》教案【课标要求】了解中国近代以来交通、通讯工具的进步,认识其对人们社会生活的影响。

【教学目标】知识与能力:①掌握中国近代以来交通和通讯工具发展的情况;②理解中国近代以来交通和通讯工具发展的历史背景和对中国近代社会的影响。

过程与方法:①引用相关历史资料,再现历史,给学生以直观的印象,促进学生掌握交通工具的发展过程;②设计问题,引导学生自主学习,探讨交通工具变化发展的原因和影响;③从学生最熟悉的事例出发,提出历史问题让学生思考,提高学生的学习兴趣。

情感、态度与价值观:通过本课的学习,使学生认识到新中国成立后特别是改革开放后,中国交通和通讯事业的发展取得了辉煌的成就。

从而得出“只有新中国的建立和改革开放,才能实现交通工具和通讯工具的发展”的结论。

【重点难点】重点:交通工具发展的表现难点:交通工具发展的对社会生活的影响【教学方法】情境教学法、讨论法、谈话法、图文教学法【教学准备】教师制作多媒体课件、学生向长辈了解过去的交通和通讯工具【教材教法分析】本课教材主要从两个方面向学生介绍了近代以来我国交通和通讯工具的进步:交通工具的发展,通讯工具的变迁。

这些内容一方面说明历史是向前发展的,另一方面也说明只有共产党才能救中国,只有社会主义才能发展中国的道理,冋时证明了科学技术是第一生产力的英明论断。

由于交通工具、通讯工具和我们的现实生活紧密相连,所以建议教师在教学中应该充分调动学生参与教学活动的积极性,激发学生的学习兴趣,提高学生学习的效果。

【教学过程设计】一、导入新课请学生列举他们所知道从古至今的各种交通工具,指出:古代是“南方舟楫,北方马车”,而现在,人们出行方便,自行车、摩托车是最基本的代步工具。

飞机、火车都可以乘坐,私家车越来越多。

从而得出结论:从古至今,交通工具发生了巨大的变化。

由此导入新课。

二、主要问题1近代以来中国的交通和通讯工具发生了哪些变化?2. 近代以来中国的交通和通讯工具的变化给人们的社会生活带来了哪些影响?三、探究新课(一)交通工具的发展(1 )学生自主学习:多媒体显示问题:快速阅读教材,归纳近代以来中国交通的变化情况。

在学生自主回答的基础上,列出变化情况简表:轮船运输:19世纪70年代初,轮船招商局;新中国成立后,发展较快;20世纪90年代,萎缩铁路交通:19世纪80年代,唐山一胥各庄铁路;民国以后,进展缓慢;20世纪五六十年代,宝成、兰新铁路;九五期末,亚洲第一,世界第四(京九铁路)公路交通:20世纪初,上海开始出现汽车;民国时期,发展缓慢;新中国成立后,发展较快(公路网、公路大桥)航空:1909年冯如制成第一架飞机;1920年,中国民航业拉开了序幕; 1949年有52条民航线;改革开放后,发展迅速,中国成为民航大国。

(2)深入理解探究仔细阅读教材,讨论下列冋题:1 •近代中国交通工具为什么会发生变化?2•结合教材内容和第67页有关铁路交通的三幅图片以及“火车机车演变一览表”讨论回答,我国的铁路发展主要表现在哪些方面?3. 公路交通在民国时期发展缓慢,而到新中国成立后发展迅速的原因各是什么?4•看第69页“学思之窗”思考:为了解决交通运输堵塞,有哪些办法?5•交通运输业在旧中国发展缓慢,进入新中国特别是改革开放后,就有了迅速发展说明了什么问题?解决:第1题:提醒学生,书中有隐讳的回答。

抓住鸦片战争的影响去思考。

第2题:火车机车的改进、铁路的延伸、火车的提速。

在这个问题中,教师可以介绍“ 0”号机车名称的来历,播放有关京九铁路等影视资料。

第3题:旧中国由于政治腐败、民生凋敝,汽车和油料依赖进口,公路交通发展受到很大限制。

新中国成立后,建立和发展了汽车工业和石油工业,公路交通发展迅速。

第4题:教师提示:要解决交通运输堵塞,就要疏导城市交通流量,一方面可以通过分流来实现客流量的减少;另一方面可以用咼速来弥补交通堵塞的时间。

答案提示:地面、地下和空中的路轨设计,实现地面交通压力最小化;发展城市环线,实现市区的客流量的最小化;实行单向行驶的道路交通,实现车辆行驶障碍最小化;大力发展公共交通,实现车流数量最小化。

第5题:根据前面的学习,学生已经了解到,旧中国交通运输发展缓慢是由于政治腐败、民生凋敝等原因导致,而新中国成立后,由于生产力水平比较低下,中国的建设还处于探索期,所以虽然有发展,但还不够迅速,到了改革开放以后中国经济取得了瞩目的成就,并逐渐与世界接轨,更加促进了交通运输业的发展,这些充分说明了:只有新中国的建立和改革开放,才能实现交通工具发展。

(二)通讯工具的发展教师和学生经历过不同的时代。

可以先由学生介绍他们所知道的联络方式,教师再介绍自己所经历过的联络方式。

用谈话法整理出通讯工具的发展情况:电报电话互联网。

多媒体播放相应的内容和资料。

(三)小结提问:交通工具和通讯工具的发展有什么意义?推动经济文化交流和发展、促进信息的交流、开阔人们的视野、加快生活节奏、提高了人们的生活质量。

讨论:我们为什么把地球称为“地球村”?交通和通讯工具的发展变化说明了什么?(提示:是什么使全世界的人,宛若生活在同一个乡村中?)【激发、调动学生学习兴趣的问题设计】结合教材中的“学思之窗”指导学生从现实出发,以解决现有的社会问题为出发点来考虑这个问题,可以使学生有主人翁感,调动学生学习和讨论的兴趣。

【如何处理好本课教材与前后内容的衔接】本单元《中国近现代社会生活的变迁》用3课时概述了中国近现代(也就是从1840年第一次鸦片战争到20世纪末21世纪初改革开放取得了显著成就的一百六十多年的历史)中国人民物质生活和精神生活方面所起的巨大变化。

近代以来中国人民社会生活的变化有一个共同原因:鸦片战争的影响、新中国的成立以及改革开放使近现代中国在物质生活、交通工具、大众传媒方面发生了巨大的变化。

从这些变化中我们又可以得出一个共冋的结论:只有新中国的成立和改革开放的进行,才能促进社会生活的变化发展。

教师的教学过程可以以次为线索,把三节内容连贯起来,给学生一个整体概念。

【如何处理好知识传授与能力培养的关系】传授知识的过程也是能力培养的过程。

在了解基本史实的前半段教学中,主要由学生自己学习,教师则通过播放大量的图片配合教材,帮助学生掌握教材内容,从而培养学生的自主学习能力和归纳概括能力。

后半段的知识理解教学中,通过一系列讨论思考题,以学生讨论为主,教师点播、指导为辅,既可以培养学生自主学习的能力,也可以培养学生的分析问题和理解问题的能力。

【如何处理好时间紧和内容多的关系】学习本课内容的时候,由于与生活比较接近,教师可以在课堂上展示各种图文资料,用“图说历史”的形式,让学生结合图片来熟悉教材内容。

对知识的理解则通过讨论的方式完成,学生容易理解的少讲或不讲,教师重点解释讨论过程中分歧较大的问题,这样既节省了时间,又有利于突破重点难点。

【教学启发、反思或后记】1、充分利用多媒体和教材中的资料创设情境,既可以节省时间又能收到很好的效果。

2、本课内容贴近生活,所以联系生活是调动学生积极性的一个很有效的方法。

可以让学生充分参与进课堂,把自己的生活融入课堂教学中将会收到事半功倍的效果【知识与能力巩固】一、选择题1 •新式交通工具轮船开始进入中国应该发生()A.洋务运动后B.鸦片战争后C.南京临时政府成立后D.辛亥革命后2 •标志着打破列强垄断中国江海运输业的是()A.上海轮船招商局的成立B.福州船政局的成立C.江南制造总局的建立D.发昌机器厂成立3 •标志着中国铁路诞生的是()A.京汉铁路的修建B.沪宁铁路的修建C.唐山到胥各庄铁路的修建D.东省铁路的修建4 •你哥哥今年考入铁路系统高等学院,他大学生活的第一个暑假就向你介绍新中国关于铁路事业发展的历史,你认为他的说法正确的是()A. 新中国成立初期后,大力改造沿海干道B. 八五、九五期间,国家相应减少了铁路资金投入C. 20世纪末,中国铁路营运总里程居世界第一D. 机车、铁路技术改造成为发展铁路事业的重要内容5 •世界上第一条商业性磁浮列车于2003年开通于()A.广州B.上海C.天津D.北京6•中国以汽车代步的历史最早开始于()A.19世纪70年代B.19世纪末C.20世纪初D.20世纪30年代7 •无线电报最初设立时主要用于()A.军舰之间通讯B.官府通话C. 民用聊天D.通商贸易&下列有关中国电讯事业发展的情况,不正确的是()A. 20世纪末,中国电话数量居世界第二位B. 20世纪90年代起,传真手段成为电讯事业的重要内容C. 20世纪后期,互联网也成为电讯事业的重要内容D. 电讯事业发展最快的时期是建国初期二、材料分析9.阅读下列材料材料一本地处海疆,操航业者甚火。

通商以前,俱用沙舱,以其形似鲨鱼,故有此名。

……由南载往花布之类,曰南货;由北载来豆饼之类,曰北货。

当时,本邑富商,均以此而获利。

道光中,行海运,岁漕百万,由沪至天氏亦借沙船,官。