浅析张承志回族黄土高原题材小说的独特内涵

- 格式:doc

- 大小:64.00 KB

- 文档页数:13

浅谈张承志前期小说特色

张承志是中国当代著名作家,其创作涵盖小说、散文、诗歌等多个领域。

在他的前期小说创作中,展现出了独特的特色,包括对历史人文的深刻关注、对现实社会的批判和反思、以及对人性、情感的细腻描写等。

本文将围绕这些特色展开,浅谈张承志前期小说的独特魅力。

张承志在前期小说中表现出对历史人文的深刻关注。

他善于通过小说展现中国传统文化的魅力和历史的沧桑变迁,将历史人物和事件融入其作品之中。

他的作品《白墨河传》中,通过对白墨河这位身处乱世的普通人的命运遭遇的描写,展现出了中国近现代历史百年的沧桑巨变。

在这部小说中,张承志通过对历史和人物的深入挖掘,向读者展现了中国传统文化的独特魅力和历史的丰富内涵。

张承志前期小说的另一个特色是对现实社会的批判和反思。

他的作品常常以现实生活为背景,反映出社会上存在的各种问题和现象,同时也通过人物的遭遇和成长,表达对这些问题的深刻思考和批判。

在《为了活着》中,张承志通过对农民工的生存状态、阶层固化以及城乡差距等问题的描绘,深刻反映了中国当代社会中存在的一系列社会问题。

他通过小说的手法,呈现出了对社会现实的深刻关注和批判精神,引发了读者对社会问题的深思和思考。

张承志前期小说的另一个特色是对人性、情感的细腻描写。

他擅长通过描写人物的内心世界和情感变化,展现出人性的复杂和多样性。

在他的作品中,人物形象丰满,个性鲜明,他对人物的描写细腻入微,情感的表达深沉动人。

在《苏东坡传》中,他通过对苏东坡这位历史名人的命运遭遇和内心挣扎的描写,展现出了人性的复杂和矛盾性,触发了读者对人性的深刻思考和感悟。

035张承志作品中意象传达的精神内涵许敬文胡应麟《诗薮》中说:“古诗之妙,专求意象。

”“意象即意与象,是指主观情意与客观物象的有机统一。

”意象一词,作为一个美学概念的提出始于梁代刘勰的《文心雕龙·神思篇》。

1967年,张承志到内蒙古乌珠穆沁插队当知青,职业是一名牧民,他的创作情感和创作风格的形成,在很大程度上受四年知青生涯影响,不但丰富了他的人生经历,更为其创作做了积累,青春的记忆沉淀在作家的脑海里。

时光荏苒,多少年后,张承志喃喃:“我们和我们的民族一起,背负着沉重的遗产和包袱前进,若否认它们就等于否认青春、岁月和我们自己。

”这句话,是最真实的表白。

由此可以一窥,那段在大草原上的生活经历至关重要,在张承志的心里也留有浓墨重彩的一笔。

一个人读过的书、走过的路,都将融入生命之中,甚至终有一天,痛苦也会显现出积极的一面。

所以张承志在小说中使用的意象是他所特有的,具象的事物很好地诠释与表达了抽象的情感。

草原、天山、黄土高坡,牛、马、狗等,从这些意象中就能体悟到作家渗透在其中的深厚感情。

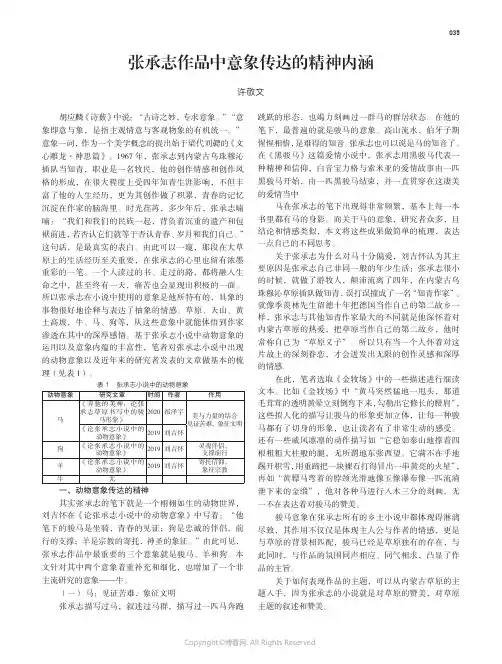

基于张承志小说中动物意象的运用以及意象内蕴的丰富性,笔者对张承志小说中出现的动物意象以及近年来的研究者发表的文章做基本的梳理(见表1)。

表1 张承志小说中的动物意象动物意象研究文章时间作者作用马《奔驰的美神:论张承志草原书写中的骏马形象》2020祁泽宇美与力量的结合见证苦难,象征文明《论张承志小说中的动物意象》2019刘吉怀狗《论张承志小说中的动物意象》2019刘吉怀灵魂伴侣,支撑前行羊《论张承志小说中的动物意象》2019刘吉怀寄托信仰,象征宗教牛无一、动物意象传达的精神其实张承志的笔下就是一个栩栩如生的动物世界,刘吉怀在《论张承志小说中的动物意象》中写着:“他笔下的骏马是坐骑,青春的见证;狗是忠诚的伴侣,前行的支撑;羊是宗教的寄托,神圣的象征。

”由此可见,张承志作品中最重要的三个意象就是骏马、羊和狗。

本文针对其中两个意象着重补充和细化,也增加了一个非主流研究的意象——牛。

小议张承志小说中的寻找精神摘要:纵观张承志的小说创作,从始至终都贯穿着不懈的寻找精神,无论是从时间维度的延伸还是生存空间的转换来看,张承志一直把自己的生命、创作与“寻找”融合在一起,我们在察觉到他寻找轨迹变更的同时,也感受到了他寻找目标的不断更迭。

从内蒙草原到天山腹地,又到甘肃西海固,张承志完成了对母亲、父亲以及家园的寻找,这种寻找表达了他为人民的立场,同时也渗透着浓浓的文化反思意味,但他后期把目光转向了对宗教题材的描写,使得他的寻找之途伴随着无法摆脱的矛盾,从而越走越窄。

关键字:寻找、家园、文化反思、人民立场“八十年代的中国文学,总是不满足于现状,表现出一股强烈的探求、扩张和更新的欲望。

它骚动不安,一刻不肯平静。

”(《中国八十年代文学现象研究》241页),张承志的创作正是这种不安于现状的精神状态的体现,新时期文学开始,张承志就一直坚持着对人生、对未来意义的探求与寻找,他的创作丰富了新时期文学的内涵,也体现了知识分子对社会文化的关注,但这种寻找走到最后却也走向极端。

一、寻找轨迹徜徉于新时期的历史长廊中,张承志始终以一个追寻者的姿态孤独而又坚忍地行走在路上,寻找成为其写作甚至是人生的全部意义,从早期的《黑骏马》到《金牧场》,再到后来的母族“史诗”《心灵史》,在这一寻找历程中,张承志也完成了自己的精神世界的探索。

作为张承志生命最重要的三个地理坐标——蒙古草原、天山腹地、甘肃西海固,它们已不再单纯是张生活过的地点,而是与他的探索与寻找在精神上紧紧相连的厚土。

这些环境下,张承志找到了自己的归宿,找到了精神上的依托,这种依托是随着他生命轨迹的改变而改变的。

1、草原母亲1968年,作为一名知青,张承志下乡来到了内蒙古东乌旗,一个怀揣梦想试图大显身手建设社会主义的青年来到了真正意义上的草原牧区,无论是恶劣的自然环境,还是巨大的文化差异都让他有了精神上的空虚,他极力寻找着新的生活上以及精神上的支撑点,也就是为弥补这种心理缺失,他需要寻找到新的理想与精神参照物。

浅谈张承志前期小说特色【摘要】张承志是中国当代作家,其前期小说具有独特的特色。

在本文中,我们将探讨张承志前期小说的题材特色、人物特色、叙事特色、语言风格特色和艺术手法特色。

这些特色体现了张承志在小说创作中的独特风格和深刻思想。

张承志前期小说的影响和价值也将在结论部分进行探讨,同时还将分析其创作亮点。

通过对这些内容的分析,我们可以更好地了解张承志前期小说的独特之处,以及对中国当代文学的重要意义。

【关键词】张承志前期小说、背景、意义、题材特色、人物特色、叙事特色、语言风格特色、艺术手法特色、影响、价值、创作亮点。

1. 引言1.1 张承志前期小说的背景张承志是一位著名的中国作家,其前期小说的背景可以追溯到上个世纪。

在那个时代,中国正处于动荡不安的时期,社会风气开放,文学创作呈现多元化的趋势。

张承志在这样的环境中成长,受到了当时文学思潮的影响,开始探索自己的文学创作道路。

张承志所处的社会背景也为他提供了丰富的创作素材,让他能够深入挖掘人性的复杂和社会的矛盾,从而创作出具有时代特色和社会关怀的小说作品。

张承志前期小说的背景既包括了他个人成长经历的影响,也融入了当时社会发展的脉络,使得他的作品在文学史上独具特色。

.1.2 张承志前期小说的意义张承志前期小说的意义在于,通过对社会现实的深入观察和表达,揭示了人性的复杂性和社会生活的种种问题。

这些小说通过对现实生活中各种不平等、不公正现象的描述,引发了读者对社会现实的思考和关注,促使人们反思和探讨人类存在的种种困境和问题。

张承志前期小说所呈现的人物形象多样丰富,他们不仅是个体的形象,更是一种对社会整体的观照和抨击。

正是这些细腻而深刻的人物形象,使得张承志前期小说在文学史上具有重要的地位和影响力。

张承志前期小说的叙事风格独特,其多样化和丰富性为读者提供了不同的审美体验,并且深刻揭示了社会生活中的各种现象和人性的复杂性。

张承志前期小说的语言风格和艺术手法也都具有独特性,这使得这些作品在文学领域中得到了广泛赞誉和认可,成为了中国文学史上的重要珍品。

浅析张承志创作的地域性及其表现特征作者:刘洪涛来源:《文艺生活·文艺理论》2011年第02期摘要:地域性在张承志作品中有着鲜明地体现,他通过文学作品把北方大陆的地域风貌和人文景观结合在一起进行描述。

在他的文学创作中,由于自身的生活历程和学术积累,使他能够从地理和人文等多个不同角度对这个地区进行文学创作。

通过文学作品的创作,他表达出自己对于蒙古草原、黄土高原地域文明的探求关键词:地域性;民间立场;穷人宗教中图分类号:I04文献标识码:A文章编号:1005-5312(2011)05-0009-02张承志的创作有着浓郁的地域性特色,他的作品大多与特定的地域文化有关联。

而在这种地域性的描写中表达出了独特的价值观念、人文理想和生命意识。

张承志的地域性意识是很强烈的,这与他自身的生活经历紧密相关。

在《语言的憧憬》一文中他说到:“我是那样地深爱着大自然,我有十足的资格说我是蒙古草原的义子、黄土高原的儿子,是美丽新疆至死不渝的恋人。

”①正是由于自身独特的生命体验,从而深切地关注着北方大陆,追寻着他的终极信念和终极价值理想,他把自己与这片地域紧密联系在一起。

一、草原系列作品(一)民间立场和对草原自然风貌的描写在张承志早期的文学创作中,作品中浓郁的草原气息鲜明地体现出了他对蒙古草原地域的描写。

内蒙古草原系列作品是他文学创作的开始阶段,也是他文学地域性的最初形成阶段。

他在《美丽瞬间》自序中说到:“草原,以及极其神秘的游牧生活方式、骑马生活方式是一种非常彻底的美,然而并非每一个与她有缘的人都有追求美好的血质。

”②但是他却很好地溶入了草原,草原的民众也善良地接纳了他。

“草原是我全部文学生涯的诱因和温床。

甚至还说,草原是养育了我一切特征的一种母亲。

”③由于与当地的民众形成了良好的关系,使得他可以更加深入地了解草原上人们的风俗、民俗,以及千百年来游牧民族历史演进中人们形成的文化心态。

《黑骏马》、《湟水静静地流》、《阿勒克足球》等作品都生动地描写出了草原的普通百姓的生活风貌。

浅谈张承志前期小说特色张承志是中国当代作家,主要以小说为创作形式。

早期的张承志小说以西南地区为背景,主要描述了中国农村社会的生活和人物形象,展现了人物的命运和社会问题。

下面将从人物形象塑造、情节设置和艺术手法等方面探讨张承志前期小说的特色。

张承志在小说中塑造了丰富鲜活的人物形象。

他通过细腻入微的描写和生动的语言,刻画出了各种不同类型的人物。

在《黄泥塑》中,他塑造了一个懦弱、内向却憧憬着美好生活的农村青年,通过他的视角展现了中国农村的贫困、封闭和传统观念。

在《藏地密码》中,他塑造了一个智慧过人、坚毅不拔的藏族少年,通过他的视角展现了藏族文化和信仰。

这些人物形象具有鲜明的个性特点,使读者能够感同身受地体验到他们的内心世界和命运。

张承志的小说情节设置独特且引人入胜。

他巧妙地将生活细节与故事情节相结合,以平凡的人物和事件来展现社会问题和历史变迁。

在他的小说中,常常会出现一些寓言般的情节,通过奇特的事件和悲欢离合的故事,引发读者的思考和共鸣。

他也善于运用悬念和反转,使故事更加紧凑和有趣。

在《黄泥塑》中,他描写了一个贫困农村青年为了追求美好生活,离开家乡到城市打工的故事,逐渐展现了他在城市中的挫折和迷茫。

在《藏地密码》中,他描写了一个少年为了保护一本藏地密码书而踏上冒险之旅的故事,逐渐展现了藏族文化的丰富和今昔交错的历史。

张承志的小说具有独特的艺术手法。

他善于运用细腻的描写和富有感情的语言,使读者能够身临其境地感受到故事中的场景和人物情感。

他的语言简洁而有力,行文流畅且富有节奏感,让读者读起来有一种如沐春风的感觉。

他还注重细节的描写和心理画面的刻画,展现了人物的复杂性和世界的多样性。

他还善于运用典故和象征手法,使故事更富有层次和深度。

他的艺术手法非常独特,使读者能够在阅读中得到思考和享受。

张承志前期的小说具有丰富鲜活的人物形象、独特引人入胜的情节设置和独特的艺术手法。

他的小说以平凡的人物和事物为背景,通过这些人物和故事展现了中国农村社会的生活和人物命运,使读者能够体会到现实问题和人生意义。

精神的守望者——读张承志小说有感作者:张琪张承志的小说描写的大都是发生在苍茫的内蒙大草原或者广袤的西北黄土高原上的蒙古族、回族人民的故事。

他的小说充满了浓郁的民族气息与宗教色彩,给人一种新鲜与神秘的感觉。

而且,张承志的小说饱含着生命的哲理,无论是《黑骏马》《北方的河》,还是《黄泥小屋》《辉煌的波马》等等,尽管小说的主题不尽相同,但在这所有的主题后面一直萦绕着一个挥之不去的旋律——充满悲情色彩的生命理想的追寻。

读张承志的小说,像是在读一个人的内心。

作者将过去与现实交融着来叙述故事。

主人公对过去的回忆在小说中占据很大一部分,回忆与现实一起将故事情节完整的串联起来,连成一条线,读者在其间可以真切地感受到主人公的心路历程。

我们如同跟随主人公一起在找回过去,审视现在。

可以说,整个过程中,读者与主人公的内心一起经历失望、惆怅、喜悦、激动。

张承志的小说,首先给人的是一种视觉上的冲击感。

故事发生的地方总是远离喧闹和尘俗的另一个世界,那里广袤无垠,遥远辽阔,让人的视野和心境也跟着开阔起来。

这在《黄泥小屋》中表现得最为强烈。

作者为我们展现的是一个黄蒙蒙灰漫漫的世界——四野里都是光秃秃的黄土峁子,除了黄土就是石头。

而就是在这片荒蛮的地方,五个庄稼汉为了生计,每天在烈日和大风中刨着满坡的黄土下面的洋芋。

而《黑骏马》《绿夜》则描绘的是另外一幅画面,这里有碧草蓝天,成群的牛羊,清澈的小河,草原上的人民在这片充满生机的土地上过着宁静古朴的生活。

《辉煌的波马》里是天山腹地里的波马,这是一片隐藏在雪山深处的人迹罕至的世界,除了雪山、松林、山麓草原、冰融的河水之外,就只有分别说着厄鲁特蒙语和甘肃土话的巴僧阿爸和碎爷两户守桥的人家。

至于《北方的河》,作者着重向我们展示的是浩浩汤汤的北方的大河。

我们跟随主人公看到了壮美的黄河,看到了黄土台地和浅山夹着的开阔的湟水,还有如同“在丰腴的平原上制造了一片戈壁”的不屈服的永定河。

或许这里并不是陶渊明所描绘的“世外桃源”,甚至有的还是荒蛮之地,但是正是在这种远离人们视线的边缘地带里,有着不屈的生命和灵魂。

阅读张承志一阅读张承志是从《北方的河》开始的。

当然在读到这本小说前我早已听过他的名字。

《北方的河》的内容提要就吸引了我,正合我当时单纯而满怀雄心壮志的我的心境,我是带着心向往之的激动去读它的。

事实上,一开始读它我就不能不为之激动,那哲思,那激情、那执着,也有别于我以前读过的各种小说,这不像小说,更像一首诗,我感到一种冲动,一种想飞越眼前狭窄单调的世界,飞向一个广阔的世界,当时读完就写了一篇《让青春飞扬》投到校广播站。

不过作为小说,我是感到有些失望和不满足的,似乎激情刚被激起就没了下文,人物、情节都太少太简单,与我由内容提要所展开的想象相差太大,让我感觉激情无处投放。

但不管怎么样,《北方的河》还是我最喜欢的小说之一,它让我感受到一种纯真的热情,对祖国对事业对人生的真挚热情,只是它不像一般习惯的从外部世界来体现、印证,而是主要通过内心世界来表达的。

《北方的河》张承志著百花文艺出版社1985年版二这种强烈的印象使我后来在书店看到张承志的小说时便毫不犹豫地买下了,就是这本《回民的黄土高原》。

初读很吃力,比《北方的河》吃力多了,感觉迥然不同,但耐着性子读下去,终于读得有种欣喜、兴奋充入身心。

情节依旧简单,文字仍旧凝炼乃至晦涩,但在这晦涩之中我渐渐把握到同样单纯的主题,真的是让人惊讶的单纯《大阪、《九沟》等,而这单纯却让我深深地感动,甚至比《北方的河》还让我感动,那是怎样一种艰难,又是怎样一种执着呀。

不过,它却让我冷静多了。

《北方的河》曾让我产生飞越眼前单调狭窄世界的冲动,读了这本小说后,我才认识到自己的浅薄与可笑,那里的种种同样是甚至是更加单调狭窄的,而不仅仅是艰辛,那需要怎样一种勇气和心力,我由衷地敬佩张承志。

但这本小说的中长篇小说尤其是长篇小说《心灵史》我却还是难以理解也难以喜欢的,这原本更是他心灵的自由表白,但也许也更集中了他的偏激、沉重和晦涩,也许是我太浅薄。

《回民的黄土高原》张承志著青海人民出版社1993年版三买下《荒芜英雄路》这本张承志的随笔时,我是作好了“啃”的准备的。

浅谈张承志笔下的男性形象河北师范大学文学院曹宝字内窖摘要:张承志小说中充满理想主义色彩。

作者把这种理想残酷的挑战.就是对自己生命中怯懦、迷惑性格的征服,一场激潮涌寄托了在其笔下的男性主人公身上。

本文通过对其笔下男性形象分动的内心战役,打得悄无生气。

在与外在自然的“交流”过程中,完成析来揭示他们性格中都洋溢着一股“血性”,这种血性,有的来源于了自我的确认.即是他们在战胜自我的精神缺憾过程中,唤醒了沉自然环境.有的来源于精神信仰,他们都被作家赋予了时代意义.在睡的“血性”。

今天仍有极大的魅力。

同前一种“血性”不同的是,与信仰凝合在一起的“血性”男儿更关键词:男性血性自然信仰多与作家自身的身份背景有着密切的联系。

张承志出生在北京—个地道的回民家庭之中.尽管是在汉文化的背景下成长的.但他直接张承志的小说洋溢着浓郁的理想主义色彩.一方面,他把对祖强调自己的异质血脉并反映在他的小说创作之中.其小说的题材多国和人民命运的关注作为自己创作的母题与基调;另一方面,他的为回族背景.人物多生活在甘宁边K的西北黄土高原,在这块生存作品还渗透着凝蘑的历史感和浪漫主义色彩。

他一贯遵循着“为人环境极度贫乏的土地上。

信仰成了人最ir靠的精神支柱,因此,“伊民”的宗旨.从《金牧场》巾人类追求理想壮举的歌颂,再到《心灵史> 斯兰教成了一种中国式的、黄土高原式的、穷人的、异乡人的惟中对“折合忍耶”在苦难中坚守信仰、不怕牺牲精神的赞美,作家不一可以依靠的精神支柱。

”伊斯兰的原意为“顺服”,而由此派生的穆断从人民中汲取反抗庸俗、追求理想人生境界的精神力量。

而他的斯林即为“顺服者”,他们相信“万物非主.唯有真主(安拉)”.他们顺这种理想主义色彩都赋予了其小说中的男性形象。

服“吉哈德”f圣战)的教义,随时准备为捍卫“真主”而战,因为他们信“从张承志的作品中.你能读到一股很硬气的生命脉流的搏奉当世界末日到来时,圣战的殉教者可以立即升人天国.不必等待动。

浅谈张承志前期小说特色

张承志是中国当代一位著名的作家,其创作涉及小说、散文、戏剧等多个领域,但在其前期小说作品中,有着一些鲜明的特色。

张承志的前期小说作品中常常融入了浓厚的乡村情怀。

他对中国农村的生活状况、人文风貌等有着深刻的思考和描绘,通过对农民生活的细致观察,他将小说中的人物和事件安放在一个真实的乡村背景中,使得作品更加贴近自然和乡村生活的真实性。

张承志前期小说中的人物性格鲜明、形象丰满。

他对人物形象塑造非常注重细节的描写,通过对人物的语言、行为、心理等方面的描绘,使得读者可以清晰地感受到人物的性格特点。

这些人物常常是纯朴善良的农民,或是坚韧勇敢的农村妇女,他们的形象给人留下了深刻的印象。

张承志的前期小说作品中,往往带有浓厚的社会关怀和批判意味。

他通过小说中的人物和事件,对社会问题进行了深入分析和剖析,批判了一些社会现象和不公平的现象。

他通过小说,让读者更深入地了解了社会的冷酷和不公,唤醒了人们对社会问题的关注。

张承志前期小说的风格也非常独特。

他在小说中注重细腻的描写和节奏的掌握,使得作品拥有了独特的艺术魅力。

他的文字平实、朴实,常带有一些幽默和讽刺的成分,给人以轻松愉快的阅读感受。

张承志的前期小说作品具有浓厚的乡村情怀、鲜明的人物形象、深刻的社会关怀和批判力度,同时还具备独特的艺术风格。

这些特色使得他的作品有着独特的魅力,成为了中国现当代文学中的一颗新星。

张承志回族小说的伊斯兰情结研究

张承志的回族小说在文学作品中体现了他对伊斯兰文化和信仰

的情结。

他的小说中常常通过描写回族人在宗教信仰和文化传承方

面的困境和挣扎,展现出他对伊斯兰文化的热爱和向往。

在张承志的小说中,回族人的宗教信仰和风俗习惯是自身身份

认同和文化传承的重要组成部分。

他深刻剖析了回族人在现代化进

程中所面临的种种困境和影响,同时也表达了对穆斯林文化的关注

和思考。

此外,张承志在小说中也呈现了伊斯兰文化的美好和深刻内涵。

他表现出对伊斯兰教义的信奉和对伊斯兰文化的传统的追求,力图

将回族文化和伊斯兰信仰和谐地融合在一起。

这种对伊斯兰文化的

情结,也让张承志的作品具有了独特的思想价值和文化艺术魅力。

浅谈张承志前期小说特色

张承志作为我国当代著名小说家,其前期小说具有很强的特色和风格。

张承志在小说

创作中把力求真实和深入生活作为创作精神,他主张寓言和奇幻色彩与真实生活结合,穿

上故事的外衣把现实生活刻画得更为深刻,反映生活中的现实问题,是小说艺术中的一大

特色。

其代表作《草地》就是一个很好的例子。

这部小说以内蒙草原为背景,讲述了一位蒙

古族牧民家庭的故事。

张承志在小说中通过对人物的细致刻画,生动形象地展示出牧民的

生活习惯、信仰观念以及家庭生活等方面,凸显了蒙古族文化的特点,既表达了对蒙古族

传统文化的尊重,又借此呼吁人们要珍爱草原资源和人与自然的和谐关系。

此外,张承志的小说还体现了极高的文学品位和审美情趣。

他在小说中运用感性语言

描写,营造浓郁的文学氛围,其中既有现实生活的静谧、平淡,也有幻想和奇思妙想的想

象力,突出了小说艺术的美感价值。

同时,张承志还善于运用象征手法,通过小说中的符号和隐喻,折射出现实中存在的

深层次问题,引起读者对社会现实的深入思考。

其代表作《妻妾成群》通过对不同女性形

象的塑造,展现了女性在封建社会下的窘境和被动地位,同时也强调了个体的自我发展和

追求自由的重要性。

总之,张承志前期小说的特色体现在多方面,包括:强调真实与想象的结合,把现实

生活刻画得更为深刻;具备高品位的文学审美和氛围营造能力,突出小说艺术的美感价值;善于使用象征手法,展示现实问题的深层次;在保持个性、文化独立性的同时,反映了当

代中国的社会发展现实。

摘录:张承志《黑骏马》赏析张承志的小说《黑骏马》独放异彩,是一部来自草原深处的博爱与情殇。

这部小说的独特魅力不仅描写了蒙古草原秀丽的风光,而且讴歌了伟大的母爱,也赞美了草原儿女战胜命运折磨的顽强意志。

我为主人公索米娅和白音宝力格的爱情悲剧嘘唏不已,又在他们深厚纯洁的友情里得以慰藉。

一种悠远的伤感萦绕在我心头,索米娅温柔深情的黑眸子深深映在我的脑海里,白音宝力格带着遗憾跨马而去的背影久久挥之不去。

空气中飘荡着《黑骏马》的古歌长调,草丛里散发出青春索米娅的甜美芳香……这个故事首先赞扬了纯洁善良的人性之美。

在水草丰茂的蒙古草原深处,生活着两个纯朴善良的女人。

她们温柔敦厚,像葱绿浓郁的青青芳草,散发出幽幽迷人的芳香;又像那久喝不厌的酥油奶茶,滋养身心令人回味。

是她们养育了一代代剽悍强壮的游牧之子,生命在她们的哺育下生生不息。

故事里的奶奶是一个蒙古族善良的老阿妈,当“我”被父亲丢在奶奶家的时候,她很情愿地收养了我,抚养“我”和她的小孙女索米娅一起长大。

她比父母更亲,比亲爷奶更慈祥。

她不但教会我们生活做事,更教诲我们做人的善良本分,珍爱世界上的一切生命。

在一个风雪交加的早晨,我们在包门外救了一只失去母亲的马驹子,奶奶用羊奶喂养着小马驹,让它同我们一起快乐成长。

奶奶旁若无人地唱着歌,干着活。

这是一位多么勤劳善良的老人啊,有了她,人与动物和谐生活,共同享受生命的阳光!索米娅被人强暴了,生下的婴儿又弱又小,别人都说扔掉算了,是奶奶执意救活了她。

无限慈爱善良的奶奶,是活着的观世音菩萨!故事里另一个闪耀着人道主义光辉形象的,就是索米娅的丈夫达瓦仓,一个粗犷剽悍的蒙古族汉子。

是他,在一个又黑又冷的风雪之夜,赶着马车救助了孤苦无援的索米娅。

他的朴实与率真、忠厚与善良打动了“我”的心。

这个赶马车拉货的汉子,给了索米娅生的希望,给了她温暖的家。

这是生命的一种本能,恻隐之心蕴藏萌发在底层的劳动者心里。

他不会说豪言壮语,甚至有些粗鲁,更没有知识分子对爱情纯洁性的唯美追求,但他知道救助弱小生命是人的本分,不能扔下贫弱者不管。

试论张承志小说的民族情结

刘剑平

【期刊名称】《河北民族师范学院学报》

【年(卷),期】2003(023)004

【摘要】回族题材小说是张承志创作中的又一块新大陆,张承志在经历了汉、伊两种文化冲突的精神苦旅之后,在这类小说中,寻找到了解脱之路.即他站在民间宗教的立场上摆脱两种文化选择的束缚,以伊斯兰教徒的身份足踩多片文化进行小说创作,体悟富有文化底蕴的民族情结以展示其背后的民族意识和宗教情感,用生命浸润母族的文化品格,向世界传达深刻的生命启示,折射出张承志小说独特鲜明的民族情结.【总页数】4页(P71-74)

【作者】刘剑平

【作者单位】连云港师范高等专科学校,初等教育系,江苏,连云港,222006

【正文语种】中文

【中图分类】I24.7

【相关文献】

1.试论张承志小说的民间情结 [J], 陈梦岳

2.试论张承志小说中的宗教精神 [J], 任玉玲

3.试论张承志小说中的宗教精神 [J], 任玉玲

4.漂泊与皈依--试论张承志小说的文化寻根之旅 [J], 王宝证

5.试论张承志小说的审美特征 [J], 沈晨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

试论张承志回族题材作品的审美倾向及美学特征

马有义

【期刊名称】《青海民族大学学报:社会科学版》

【年(卷),期】1996(000)002

【摘要】试论张承志回族题材作品的审美倾向及美学特征马有义自本世纪80年

代始,回族作家张承志将自己文学的笔触探人到西北口族中,创作并发表了《西省暗杀考》、《辉煌的波马》、《残月》、《黄泥小屋》、《海骚》、《错开的花》、《金牧场》、《心灵史》等一系列小说作品以及...

【总页数】5页(P77-81)

【作者】马有义

【作者单位】青海民院中文系

【正文语种】中文

【中图分类】I207.9

【相关文献】

1.试论井上靖中国历史题材小说的美学特征 [J], 黄华

2.试论张承志回族题材作品的民族特色 [J], 马有义

3.试论张承志小说的审美特征 [J], 沈晨

4.昨日的未来神话:赛博朋克题材作品的美学特征研究 [J], 张消夏;金澍

5.意象趣味植入对现实主义题材油画美学内涵的拓展——从历届全国美术作品展览油画展看现实主义题材油画审美结构的嬗变 [J], 张曦

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

在中国信仰——对张承志回民题材小说创作的反思

杨建军

【期刊名称】《三峡大学学报(人文社会科学版)》

【年(卷),期】2010(032)005

【摘要】文章把张承志作为当代文化语境中的一个文学现象,分析了他的皈依宗教的原因在于回族血统的感情、英雄情结的共鸣、宗教道德的感召,探寻了他信仰道路上的流浪者形象和他对流浪者的情感,阐述了他在中国信仰的意义包括文化建构和人性关怀两个层面.

【总页数】4页(P70-73)

【作者】杨建军

【作者单位】兰州大学,文学院,甘肃,兰州,730020

【正文语种】中文

【中图分类】I206.6

【相关文献】

1.中国现代域外题材历史小说创作研究 [J], 侯春慧

2.古今中华任挥洒——日本当代著名作家伴野朗的中国题材历史小说创作 [J], 王向远

3.探寻井上靖的小说创作—以井上靖的中国历史题材小说为中心 [J], 尹平

4.反思历史审视现实——论新时期公安题材中篇小说创作(上) [J], 高涧平;

5.反思历史审视现实——论新时期公安题材中篇小说创作(下) [J], 高涧平;

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

浅析张承志回族黄土高原题材小说的独特内涵作者:桑合理指导教师:周保欣文学院汉语言文学专业2002级学号:0201150摘要:黄土高原是中华文明的发祥地之一。

在这片贫瘠的土地上生存着一个坚忍的民族—回族。

这块贫瘠的高原,它铸造了一个坚忍的民族,同时也铸就了一个血性的作家—张承志。

“黄土高原的儿子”在他的回族黄土高原题材的小说中表现了黄土高原独有的地方特色和居住者—回族特有的精神内涵。

关键词:苦难意识回族汉子黄土高原平民立场宗教The Zhang Chengzhi’sHui tribe loess plateau novels- analysis of the unique content themes【Abstract】:Loess plateau is one of the birthplace of Chinese civilization.In this piece of barren land to the survival of an experienced national-Hui nationality.This barren plateau, it casting a national task .It is also a great sense ofthe writer-analysts.loess . Zhang Chengzhi is plateau son. His novel of Hui tribe loess plateau performance characteristics and unique local dwellers - Hui nationality unique spiritual connotation .【Key words】:wareness of the suffering Hui tribe Side Boys Loess plateau Civilian position Igion人们习惯于把1976年10月以后的文学称为新时期文学。

它是中国文学发展史上继“五四”新文学后又一重要时期。

在新时期以来众多的作家中,张承志算是备受瞩目和备受争议的一位了。

可以说作为一个当代回族作家,张承志的创作水平代表了回族当代文学最高成就和水准;同时在当今的中国新时期文坛上,张承志也是最具代表性和最具震撼力的作家之一。

俗话说得好,一方水土养育一方人。

同样地,一方水土也养育了一方作家。

古今中外许多优秀作家,尤其是小说家,大都深深植根于养育自己的那一方土地,并以此为基地创作出地方特色浓郁、极具魅力的艺术世界。

同样,作家张承志也有自己的生活和创作基地,但与许多作家仅有一方狭小的天地不同,他拥有的却是横贯中国西北部的三块大天地:内蒙古大草原、新疆天山南北麓、甘宁青伊斯兰(回回)的黄土高原。

这三块北方大陆,是张承志经过长途跋涉之后而寻找到的精神家园和生命归宿,是他一生赖以安身立命之地。

三块辽阔粗砺的大陆把年轻的张承志哺育和磨炼成了一位强悍孤傲的北方汉子。

难怪张承志会说:“我有十足的资格说我是蒙古草原的义子,黄土高原的儿子。

我是美丽新疆至死不渝的恋人。

”(《语言的憧憬》)⑴本文所要论述的对象就是三块大陆中的甘宁青回回的黄土高原。

张承志出身回族,母亲又是一位虔诚的穆斯林信徒,他与甘宁青的黄土高原有着一种与生俱来的联系。

当他一步步走进这块干旱、贫瘠而神秘的黄土高原深处(自1984年12月张承志初次进入西海固腹地的农村后,此后多年张承志与黄土高原的回族农村结下不解之缘,频繁地出入黄土高原的回族农村)。

当他看到穷苦、坚忍而沉默的回民们至死不渝地坚守着心中的信念,拼死维护着自己民族尊严的时候,他的心被强烈地震撼了。

他惊喜地发现了自己族人为什么生活在干旱而贫瘠的黄土高原仍然顽强地生生不息的秘密,他看到并深切感受到了信仰的伟大力量!经过一次次心灵的净化和宗教的洗礼,这位旅人最终皈依了自己母族的宗教信仰,成为了一名坚定的穆斯林。

回回的黄土高原也因此成为张承志三块大陆中最神圣庄严也最重要的大陆。

这位黄土高原的儿子在给我们展示黄土高原的独特魅力时一次又一次地向我们推荐黄泥小屋,不得不引起我们的注意。

如“在空荡荡的荒野上,他望着自己家和邻居们那些歪矮的黄泥小屋,那些小屋默默地在那儿低低卧着,显得那么孤单。

”“远近的那些泥屋都飘起白白的烟。

”“黄泥小屋安安稳稳地卧着,沉入一派厚实的宁静。

”(《晚潮》)⑵“歪斜的泥屋静悄悄的,明暗不等地点着橙色的灯火,南边暗蒙蒙的什么也看不见,只是凭着夜风能觉出那大沙漠低沉的气息。

”(《九座宫殿》)⑶“几间快坍塌的土坯筑的小屋,在斜阳下孤零零地蹲在戈壁滩中央。

漫漫茫茫的戈壁滩流泻般拥过它们淡黄色的土墙……”。

“这几间屋子真行,至少要走出二百公里才能有别的村镇,可它们却稳稳地留在这里。

”(《三叉戈壁》)⑷“走进泥屋,远远就看见了她。

”(《西省暗杀考》)⑸“阴云遮住的山头青青的铺展着,在那片山头的边边上,他又看见了那座熏黑的小泥屋。

”“黄泥巴垒的小屋。

……那小屋显得多暖和哪,一准是给柴草熏了多年,黄泥墙壁匀匀地熏黑了。

”“鬼使神催得一般,他却一个劲想望见那歪歪卧着的黄泥屋,想和着闺女一搭好好地看那遥遥地卧在山那边的,那间温暖的黄泥巴小屋子。

”“黄泥小屋的念想不是罪过。

”(《黄泥小屋》)⑹“村庄里每天都有人家在泥屋里传出悠扬美妙的《曼丹夜合》之声。

”(《心灵史·穷人宗教》)⑺当然在张承志作品中有关黄泥小屋的描写还有很多,在此笔者不能一一列举。

由此我们可以看出黄泥小屋是张承志、回回的黄土高原题材中备受关注的事物。

虽然在回回的黄土高原题材上,张承志对黄泥小屋的描写没有超过回族穆斯林和漫天遍地的黄沙土,但却在出现次数上超过了清真寺(当然这是就整体而言,在具体、个别作品中也许清真寺出现的次数会超过黄泥小屋)。

为什么黄泥小屋会在张承志关于回族的黄土高原题材的小说中频频出现呢?是因为黄泥小屋是西北黄土高原世上普遍存在景物还是因为黄泥小屋蕴藏丰富能够很好地表达张承志的情感、思想和精神追求?显然黄泥小屋在西北高原的普遍存在只是张承志对它青睐的前提,张承志对黄泥小屋青睐有加的更重要原因还是后者。

总之,通过黄泥小屋、回回及黄土高原,张承志传达了一种苦难意识;表现了一种坚忍、孤傲、粗砺、直率、勇于牺牲的血性汉子精神,表明了作者的平民立场;道出了一种理想追求;流露了浓郁的宗教情感;展现了既体现回族特有的文化精神又深深扎根中华文明的双重文化背景。

下面,我们就此展开论述:一不论是黄泥小屋本身还是黄泥小屋所处的环境以及黄泥小屋的居住者的人生、族群遭遇无不渗透着深深的苦难。

黄泥巴筑成的小屋饱经风吹、日晒、雨打,不论是外形和内里都破败不堪,与北京四合院的规整、沈从文笔下吊脚楼的风致相比显得寒伧、丑陋。

“几间快坍塌的土坯小屋,在斜阳下孤零零地蹲在戈壁滩中央。

”(《三叉戈壁》)⑻不仅《三叉戈壁》中的黄泥小屋是这样,其它小说中的黄泥小屋也是如此。

《晚潮》在描写黄泥小屋时用了歪矮这个词“他望着自己家和邻居家们那些歪矮的黄泥小屋。

”⑼《黄泥小屋》中的黄泥小屋出现多次,“那是一座低矮破旧的、给烟火熏得发黑的黄泥小屋。

”⑽黄泥小屋所处的黄土高原是怎样一个环境呢?《黄泥小屋》中是这样描写这个甘宁青的“三边”地带“无论是随着定远营那边沙漠下来的骆驼,顺着黄河再穿过那片银灰的碱滩,最后瞄准了固原的青破老城;或是踏上冻硬在洮河弯子上的冰桥,然后朝岷山或是更远的碾伯大通;若你偏离了平坦的官道,与干裂的秃秃黄土峁子转绕起来,若是你上了那一带受苦的庄稼穆斯林惯走的山缝小道,就再也望不见青山绿水了。

……于是骆驼蹄子走肿了,耸着的驼峰干瘪了,搭在肩头上的绒线马褡子磨烂了,脸皮和眼角变得糙硬了。

……”⑾走到最后骆驼死了冻得铁硬而那个在包头街上常给人称做硬汉的汉子也破天荒地地哭开了,哭得又丑又难听。

就是在这样的恶劣条件下,回回穆斯林在此扎下了根,一代一代地生养着。

黄泥小屋的居住者—回回,在张承志的小说里这些小屋居住者几乎都是回回,苏尕三、韩三十八、杨三老汉、胡子阿爷(伊斯儿)等等,无一不是回回。

他们一出生就是来吃苦的,他们住的是简陋的小泥屋,丰年吃洋芋,荒年吃树叶(由此不难理解为什么贼娃子满脑子想的是怎样弄到手一顿好饭或几个白面馒头),回回们走的是向荒山深处延伸、有意避开城镇、没有一点绿色的石渣渣、黄胶泥小道,回回们穷得连贼娃子看得上眼的东西都没有。

回回们的苦难不仅体现在个体生命的遭遇上,更体现在回族所受的苦难上。

在这焦旱赤裸的黄土大地上回回们靠着哲合忍耶教的信仰支撑着自己。

但是哲合忍耶作为苏菲主义的一支,是“性格鲜烈的一宗教神秘主义,它对原教旨主义和宗教烦琐哲学的批判,以及那种渴望人与造物之间的直接沟通的思想,本质是一种伟大的异端。

”⑿哲合忍耶的创始者马明心不仅是这样一个苏菲传道者,更重要的是,他身上集聚着黄土高原的躁动。

显然,这种异端不被当时国家体制所容忍因而遭到捕杀围禁。

乾隆四十六年及四十九年,由于清政府逮捕以及杀害宗教导师马明心,哲合忍耶与满清王朝发生了冲突。

从此以后,哲合忍耶回民开始了他们一百多年直至辛亥革命才结束的被禁和潜伏史。

为了自己的宗教和民族的生存,为了心中的信仰,千百万贫穷农民严格恪守“为信仰而生,失信仰而死”的信条,宁愿在刀枪面前牺牲生命。

在贫瘠的大西北,到处流淌着殉教徒的热血。

那残烈的死亡,包孕着苦难、暴虐、戮杀的可怖民族记忆。

从此哲合忍耶有了一个新称呼—血脖子教。

在《黄泥小屋》、《残月》、《终旅》、《西省暗杀考》、《心灵史》等作品,张承志切肤地描绘这些回回的生与死,苦与乐,荣与辱,苦难与罪恶,他为他们生存的境遇而痛苦,为他们命运不公正而愤懑,为他们现实的苦难和并不十分光明的前景而担忧。

可见张承志的苦难意识是哲合忍耶的生存现状和历史命运通过文学形式透视出来的苦难,这种苦难意识是生存的苦难,它既表现为自然环境的恶劣这在张承志的小说中比比皆是,更重要的是表现为牺牲的反抗和反抗的牺牲,正因如此,张承志的小说总有种浓烈逼人的悲剧美,既是对苦难的正视和不回避,也是对苦难的超越所引起的心灵净化和崇高感。

二在众多的当代作家中,张承志可以说是最孤傲、最坚韧、最具男子汉气概的一个。

在多年的文学写作活动中,他一直保持着高标独行,不媚时流的创作姿态,从而形成自己鲜明独特的艺术风格。

黑格尔说:“人物是理想艺术表现的真正中心。

”⒀在回回的黄土高原题材的小说中张承志通过黄泥小屋、黄土高原以及在这种独特背景下行动的人物(尤其是作品中的人物)来展现他所崇敬的那种血性汉子精神。

回族的黄土高原是怎样的生存环境呢?那浩浩荡荡,如浪如涛、由西向东倾斜而下的密密群山,那望不断的黄土高原、戈壁沙海,竟然贫薄得让人发疯,张承志曾用:瘠、贫、苦、穷、旱、裸、荒等字眼描绘这块苦难的大地。