人教版:话说《清明上河图》

- 格式:doc

- 大小:98.50 KB

- 文档页数:6

《清明上河图》传说关于《清明上河图》,在历史上曾有过这样一个传说:明朝时候有一位地位不高的官员,名叫莫怀古。

他家中藏有三样宝贝:一是《清明上河图》,二是玉环“一捧雪”,三是一位名叫雪艳的美妾。

不幸的是莫家有位匠工叫汤勤,出卖主人投靠奸相严嵩门下,为严嵩出谋划策把莫怀古的三宝夺过来。

严嵩首先派人勒令莫怀古把《清明上河图》送上。

莫怀古舍不得把画交出,但又怕得罪严嵩,最后只好请人摹画了一张复制品给严嵩送去,谁知此事被汤勤识破,告诉严嵩:“画中的麻雀这样小怎么能踏满两片瓦?张择端决不会这样大意,一定是个摹品。

”严嵩听完大怒,以莫怀古“通倭”罪名投入监狱。

幸好莫家有一位家人名叫莫成,长相与莫怀十分相像,愿意以自身替主人免于一死。

莫怀古便带着《清明上河图》逃生。

这样,《清明上河图》才得以保全下来。

这个传说于清代由戏剧家李玉编成剧本,到处演出。

故事虽属传说,但也说明《清明上河图》历来被视为珍宝。

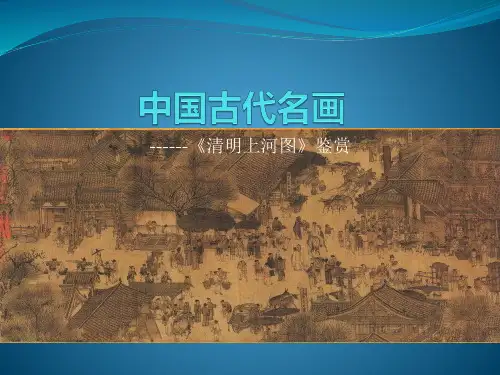

《清明上河图》是我国绘画史上最著名的社会风俗画,长二五二五公分,在这幅不大的构图中,画了五百多个人物、二十多只船、二十多辆车、五十多头牛、马、驴等牲畜,农舍绿树,山水河流,真是应有尽有,一切都清晰自然,形象逼真。

这说明画家张择端长期认真深入观察生活、具有高超的表现技巧。

画家通过清明节这一天,细致生动地描绘了北京城汴京(今开封市)百姓过节赶集的盛况。

画一开始就表现人们四面八方向上河镇汇集,有乘轿的、坐车的、有赶着满载东西的毛驴的,熙熙攘攘,好不热闹。

一条通向城门的街道上,有乘轿的妇女、加有棕毛盖的牛车和串车队。

街道两旁,有各种各样的店铺、地摊和临时棚子,人们有着各自的生意,有造车轿的、卖吃的、卖药的、算命的、卖弓的、卖布匹的、卖水果的、理发的甚至代写字的,这是临近闹市的序幕,一切应有尽有,五花八门,三教九流。

十字路口是商业闹区,挂着各种招牌的店铺:什么“上色沉檀楝香”、“王家罗锦疋帛铺”、“杨家应症”、“赵太丞家”……商店林立,热闹非常。

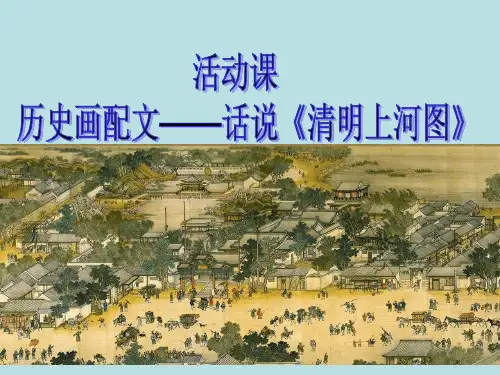

人教版:话说《清明上河图》第一篇:人教版:话说《清明上河图》人教版七下《活动课二历史画配文──话说《清明上河图》教案设计活动目标知识目标通过对《清明上河图》的欣赏、配文,拓宽学生对国画发展史的知识层面,从南北朝、隋、唐的人物画、山水画、宗教画,发展到宋元时期风俗画的出现并日益增多。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,阳春白雪的高雅艺术与市民百姓的平凡生活终于接轨,这说明了什么?通过活动,将会回答这个问题。

能力目标通过对《清明上河图》配文字说明的活动,在图与文的转换过程中,加深对宋代社会情况的了解,培养学生从历史绘画作品中寻找历史信息的能力,提高对历史绘画作品的欣赏水平,发展同学们的形象思维能力,丰富同学们的历史想象能力,展示同学们的文字表达能力和活跃的内心世界。

德育目标通过对《清明上河图》的欣赏及对相关知识的掌握了解,培养学生对民族文化的热爱之情,增强学生的民族自豪感。

活动准备1.尽量寻找《清明上河图》的摹本一幅。

2.在教师指导下,分大组讨论《清明上河图》画面所反映的历史信息,选定准备配文的画面,研究配文的形式,进行组内分工。

活动要求1.在配文的创作中,要把自己融入历史,假设自己生活在北宋,体验当时人观当时景,当时人记当时事的感觉。

2.文字体例不限,可以是解说词、小故事、书信、人物对话等,要有合理的想象、独到的创意,活化的历史陈迹,要能说明一个历史问题,反映一种历史现象,但一定要注意:不能脱离“北宋”这一历史时期。

活动步骤教师:五代的绘画,在唐代灿烂辉煌的基础上,继续蓬勃发展,达到了新的水平。

两宋时期,中国绘画又出现了新的高峰。

两宋的绘画同五代一样,山水画,花鸟画空前兴旺,发展成格调高雅、神韵超然的文人画。

宋代的人物画,总的说不如山水、花鸟画影响大。

不过,也有了新的发展,宋代的人物画重视反映现实生活和以古鉴今。

具体的表现是,现实生活气息浓郁的风俗画有突出的成就。

宋代风俗画里举世周知的杰作,是北宋大画家张择端的《清明上河图》。

活动课二话说《清明上河图》教学目标:1.知识与技能通过本活动课对《清明上河图》场景的探究,了解北宋经济的繁荣和文化的发达及市民生活的丰富多彩;知道《清明上河图》描绘了清明时节,北宋东京以及汴河两岸的繁华景象和自然风光,画卷从商业、交通、漕运、建筑等具有代表性的角度,集中表现了北宋政治经济中心东京繁盛热闹的城乡、车水马龙的街市、百舸争流的水上运输等,生动地记录了中国12世纪城市生活的面貌。

通过学习识图训练学生的图文分析能力、语言写作和表述能力、直观想象能力和美术鉴赏能力。

2.过程与方法通过上海世博会中国馆《清明上河图》的复活时事导入新课,授课中以师生互动为主,利用图文联想、画面辨析、分类比较、综合归纳贯穿活动全过程。

3.情感态度和价值观通过对《清明上河图》的探究学习,使学生了解到北宋经济的繁荣和文化的昌盛。

东京是当时世界最大、人口最多的城市,增强学生的民族自豪感,明确《清明上河图》是我国美术史上的不朽作品,培养学生的艺术审美和鉴赏能力。

教学重点难点:本课时围绕《清明上河图》为核心探究展开,一幅长卷折射了宋朝都市的繁荣,真实地再现了东京市区千姿百态的场景。

挖掘图画的历史信息是本课的重点,分析其内涵外延则是难点。

通过将画面包含的信息与已经知道的相关知识有机对接,然后横向分析、纵向比较、综合归纳用画配文的讲述来突出重点。

将画配文的结论进一步延伸,扩大信息的内涵外延范围,(如东京的繁华与国家的富有、商业的兴旺、人口的众多、文化的先进、交通的便利等紧密相连的)多角度辨析来突破难点。

教法与学法导航:教法导航:时事导入:(上海世博会中国馆)《清明上河图》的复活、图文辨析、直观联想、讨论比较、综合归纳。

学法导航:发挥学生的主体地位,在教师引导下进行自主学习、互动学习,直观联想读图。

达到把握识图技巧,领悟图画信息,挖掘内涵外延,辨析触类旁通的效果。

活动教学准备:教师:多媒体及《清明上河图》相关课件和历史资料。

学生:课本、个人搜集的相关历史信息和自备相关的光盘等。

《清明上河图》说课稿一、说教材说教材内容:《清明上河图》是人教版第十二册的一篇略读课文。

它主要是描写清明上河图这幅画的内容以及它的地位。

使我们认识到这幅画的宏伟,让学生感受中华民族传统文化艺术的精湛和古代人民智慧的卓越,增强民族自豪感。

二、说教学目标根据教学内容和学生情况,我确立了三个教学目标:1、知识目标:读中想象,感悟古画《清明上河图》内容、特点。

为了达到这一目标,我设计了以读代讲的模式2、能力目标:让学生学会收集资料,培养学生独立学习和解决问题的能力。

为了达到这一目标,我让学生课前去查《清明上河图》这幅画的相关内容,课堂中,我让学生自读、齐读、默读通过自读自悟发现并解决问题。

3、情感目标:了解古画《清明上河图》的历史价值。

让学生感受中华民族传统文化艺术的精湛和古代人民智慧的卓越,增强民族自豪感。

三、突出教学重点、突破教学难点重点:应注意引导学生在语文实践中,感受中华民族传统文化艺术的精湛和古代人民智慧的卓越,增强民族自豪感。

教学内容不应该只限于《清明上河图》本身,而是要一它为例子多介绍我国的传统文化以及国际的一些艺术典型。

根据这一要求,我可以告诉学生清明上河图是国画中的工笔画,国画是我国的三大经典之一,其他两个是京剧和中医,这三者并称中国三大国粹。

我还可以介绍一些古今中外的著名画家及他们的作品,如唐朝“画圣”的吴道子、清朝时期的郑板桥、现代画家齐白石;外国画家有达芬奇、凡.高、毕加索难点:在突破教学难点方面,我引导学生综合运用已有的阅读能力和方法,独立阅读思考,与同学合作探究,进一步提高语文能力。

为突破难点,我让学生先自己阅读并解决一些问题,还有不明白的可以在小组合作学习环节中与其他同学交流,最后老师再点平。

四、说教学方法1、对话教学法《语文课程标准》指出:“语文教学应在师生平等对话的过程中进行”,“阅读教学是学生、教师、文本之间对话的过程”。

据此,在本课教学中应极力营造平等、民主、和谐的课堂氛围,改变传统的被动、单向、接受的学习方式,积极倡导自主、合作、探究的学习方式,让课堂成为师生之间平等、宽松交流互动的平台,让每个学生都能积极主动的参与教学活动的全过程。

人教版小学美术教材第六册——(清明上河图)说课人教版小学美术教材第六册——(清明上河图)说课,——《清明上河图》说课我承教的是人教版小学美术教材第六册的《清明上河图》,它属于欣赏评述领域,在本节课的设计中,我主要从以下几个方面进行设计:一、体现学科整合的设计意图:《清明上河图》在小学三年级上册教材中第20课中已经通过文学方面比较系统的介绍了这幅传世名作,它只从画面的内容中给学生进行了分析,并用语言描述了画面中的人物和情节。

从艺术的角度上可以说对学生是个空白,无论是画面的布局、透视、线条、造型等等都没有涉猎,为了能够让学生从文学和艺术的双重方面进行知识的积淀,这是我选这节课的原因。

二、自我反思:选定了这节课之后,开始查找相关资料,通过网络搜索,找到一段视频文件,可是在课件中无法插入,网络上搜索的图片资料又无法全屏显示,相关画卷的介绍资料又很多,一时之间很难做出相关的取舍,怎么能让学生感受画家精湛的绘画技艺和当时汴梁那繁华的街景,热闹的水陆交汇码头,对于三年级学生来说怎么能将画面与学生的生活拉近呢?带着这样的问题我进行了第一次试教。

课堂上事前搜集的这些资料在课堂上东一句西一句的呈现给了学生。

其实就一句话“没有主线”。

课后我推翻了自己的课案,重新进行了二次备课。

这期间得到了赵老师的指导,最后确定从整体---分段---局部----整体的欣赏过程。

美术欣赏评述课要抓住一个主线,教师要从哪个方面去引领学生进行作品的赏析,教师要背才能备好课。

这个过程大量的查找有关作品的相关资料,并了然于心,课堂上才能有的放矢的进行引导。

在引导的过程中教师的问题的提出应该具有指向性,让学生很明确教师要问什么,关于问题的设计我经过反复的推敲。

力求准确的提出。

先后查找了关于清明、院体画、《清明上河图》的四个版本,以及辗转收藏把玩的过程等等资料,虽然课堂上并没有呈现给学生,但却丰富了自己,使课堂上更游刃有余。

课堂上问题的解决:1、如何拉近学生的生活,让学生在欣赏的起初有下手的点,我利用现有的环境资源,利用录像的现代手段呈现给学生不够现代和时尚的东关街市,因为这是学生生活和成长地方,一下就拉近了学生与作品的距离。

六年级下语文教材解读-清明上河图人教版一、教材说明本课是一篇说明文,比较详尽地评介了我国古代一幅极其珍贵的绘画作品的内容、特点及其重要价值。

课文有六个自然段,讲了三层意思。

开头部分的一句话,主要讲《清明上河图》的艺术价值,即它不仅是我国古代绘画中极珍贵的代表作,而且是世界艺术长河中的珍贵文化遗产。

随后介绍了这幅作品的作者、历史背景和主要内容,并分三个部分详尽地描述了这幅画的具体内容。

最后概括了这幅画的特点,并对它的艺术价值、历史价值作了高度的评价。

全文结构紧凑,语言生动精练,第二至四自然段是课文的重点部分,按观察顺序用状物的写法,写得具体、细致,栩栩如生。

在文字表达方面,与前一课有相同的长处,而本课在介绍这幅名画时,使用了更多用于描述的词语。

选编这篇课文的主要意图,一是让学生了解一点我国古代艺术的成就;二是培养学生阅读这类以说明为主要表达方式的文章的能力。

下列对词语的解释,仅供教师参考。

掩映:彼此遮掩而互相衬托。

阡陌纵横:指田地间小路纵横交错。

阡,田地中间南北方向的小路;陌,田地中间东西方向的小路。

错落:交错纷杂。

参差:长短、高低、大小不齐。

本课指“古柳”有高有低。

茶肆:茶馆。

宛若:好像。

车水马龙:车像流水,马像游龙。

形容车马或车辆很多,来往不绝。

宅第:多指较大的住宅。

鳞次栉比:像鱼鳞和梳子的齿一样,一个挨一个地排列着。

本课形容房屋密集。

市招:指店铺门前挂的幌子。

士农工商:士,指读书人;农,指农民;工,指手工业者;商,指商人。

泛指各行各业的人。

摩肩接踵:肩碰肩,脚碰脚。

形容人很多,很拥挤。

戛然:形容声音突然中止。

此处指画面到此一下子没有了。

鸟瞰:从高处俯视地面景物。

二、背景资料张择端北宋画家,字正道,东武(今山东诸城)人。

早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院。

专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

存世作品《清明上河图》卷,描绘当年汴京近郊在清明时节社会各阶层的生活景象,真实生动,是一件具有重要历史价值的优秀风俗画。

历史画配文——话说《清明上河图》教学设计教学内容分析历史画配文——话说《清明上河图》一课使用的版本是人教版义务教育课程标准实验教科书七年级下册《中国历史》活动课二。

本课的具体教学内容是:在教师的指导下,通过观察、分析《清明上河图》反映的社会生活与风俗,培养学生分析和处理信息的能力,使学生对宋代的历史以及社会生活特色有一定的认识。

本课的地位和教育功能是:本课是一节活动课,它是以学生探究为中心,塑造和建构学习主体的教学过程。

在这节活动课中,通过帮助引导学生梳理组织本单元知识,围绕主题,适当取舍,让学生通过多种途径搜寻历史学习资源,把获取的相关信息与活动课主题相结合加以整理,为活动课的开展提供大量丰富的素材,使学生学会多种渠道、多种方法收集历史信息,并能主动通过多种途径获取有效信息的能力。

充分引导学生积极主动学习、主动探究、主动实践,从而使学生产生学习历史的兴趣和热情,并在活动中不断建构历史知识和能力。

2.学生学习情况分析⑴从学生的认知起点看,经过一个学期的历史学习,七年级学生已掌握一定的历史学习方法,初步具备收集与整理历史信息的能力。

特别是学习了两宋的历史后,学生对宋代的政治、经济、军事、文化以及社会生活各方面的情况已有初步认识。

并且学生在小学的语文课上就已初步了解《清明上河图》,学生比较熟悉。

⑵从学生的学习兴趣看,他们具有强烈的求知欲,学习兴趣浓厚,喜欢探究问题,表现自我,学习兴奋点集中在直观、趣味性强的历史知识上,学习情感外显。

⑶从学生存在的学习障碍看,学生已有的历史学习背景知识偏少、零碎,编辑出的历史画配文历史味不足。

⑷从学习难度看,以小组为单位编辑历史故事需要学生丰富的想象力,形象生动的文字表达能力以及小组成员间的分工合作精神。

3.设计思想根据教学目标和学生特点,采用自主学习探究、观察法、多媒体辅助展示、合作与表演等教学方法展开本活动,重在引导学生进行自主合作学习,激发学生的学习兴趣,增强师生、生生互动,注重拓宽学生的历史学习面,通过让学生动口、动手、动脑,激活思维,提高他们的观察问题的能力以及语言表达能力,让学生体验成功的喜悦,并注意对学生的探究过程进行引导,对学生的研究成果进行激励性的评价,让学生及时了解、调整自己的历史学习情况,它体现了面向全体学生、关注学生的心理需求,激发学生学习兴趣和热情的教育理念。

六年级下语文说课-24清明上河图人教版2014说教材阅读教学旨在引领学生品文字、会意韵、激情感、悟方法,最终成其语感。

人教版小学语文第十二册第24课《清明上河图》一课的教学正是基于这一思路逐层展开的。

《清明上河图》是北宋著名画家张择端绘制的不朽杰作,是我国绘画史上的无价之宝。

这是一篇描写生动,带着作者情感体温的纯美说明文,详尽地介绍了我国古代一幅极其珍贵的绘画作品的内容、特点及重要价值。

画美、文美、情真是这篇课文不同于一般说明文的魅力之处。

结合新课标针对第三学段提出的阅读要求,我制定了以下教学目标:知识与技能目标1、学习课文第二、第三部分,理解《清明上河图》画面的内容、特点。

2、凭借课文描述内容,想象美好的画面,学习作者生动有序地描述画面的方法。

3、正确、流利、有感情地朗读课文。

过程与方法目标:通过图文对照,感悟表达方法,通过创设情境,引导学生走进课文描述的情境,感情朗读。

情感、态度价值观目标:通过对文本的解读,了解《清明上河图》的历史价值,感悟我国古代人民的艺术才能。

综观全文,由于作者对《清明上河图》的画面内容描述全面、生动,而对画的艺术、历史价值概括简约,所以,感悟《清明上河图》的内容、特点是本课的教学重点,而了解《清明上河图》的艺术、历史价值是本课的教学难点。

二、说教法六年级学生抽象思维能力有待完善,在教学本课时我充分运用多媒体直观法,利用电教手段,创设多种情境,使学生完全置身于课文所描绘的情景之中,寓教于乐,在轻松、愉快的氛围中学习,充分激发学生的兴趣,调动学生的积极性、主动性,使他们能更深入地理解课文内容。

小学生的情感是伴随着清晰的表象和正确的理解不断深化的。

教学中,我给足时间引导学生与文本对话,感悟文本的美。

利用文本信息,凭借联想,激活学生已有的知识库存、生活积累、阅读积累,将语言文字还原成语言形象,再现课文中描述的情景,使学生主动地获取这种感受,体验这种情感。

引导学生在朗读中多想象,在阅读中见文生义,见义生情,借助生活经历中类似的感情经验去感受,读出感情。

图画说明:《清明上河图》

《清明上河图》是北宋画家张择端的作品,它是一幅绢本设色长卷,高24.8厘米,长528厘米。

图中描绘的是北宋都城汴京(即开封)在清明时节的繁华热闹的景象。

清明上河是当时的民间风俗,如像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

先是汴京郊外的景象。

农民在田里耕作,有钱人扫墓归来。

路上,驮队、挑夫、骑马坐轿的人物正匆匆进城。

接下去是最精彩的部分──汴河。

汴河上的拱桥如一道彩虹,桥上行人如潮,熙熙攘攘,摩肩接踵,桥下舟楫相竞相争。

许多细小情节刻划得极有情趣。

如桥头一匹惊马造成险情,毛驴被惊吓,好奇的人在围观。

接着又描绘汴京的街市。

书中选用的正是这一部分。

汴京作为当时政治、经济、文化的中心,城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼,屋宇错落,林林总总,街上车水马龙,九流三教,应有尽有,百业兴隆,热闹非凡。

画面又展开一幅从容的景象,有张有弛,形成有趣的对比和节奏感。

画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘,再现了北宋都城的繁华和发达。

《清明上河图》中画有五百五十余人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

人教版七下《活动课二历史画配文──话说《清明上河图》教案设计活动目标

知识目标

通过对《清明上河图》的欣赏、配文,拓宽学生对国画发展史的知识层面,从南北朝、隋、唐的人物画、山水画、宗教画,发展到宋元时期风俗画的出现并日益增多。

“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”,阳春白雪的高雅艺术与市民百姓的平凡生活终于接轨,这说明了什么?通过活动,将会回答这个问题。

能力目标

通过对《清明上河图》配文字说明的活动,在图与文的转换过程中,加深对宋代社会情况的了解,培养学生从历史绘画作品中寻找历史信息的能力,提高对历史绘画作品的欣赏水平,发展同学们的形象思维能力,丰富同学们的历史想象能力,展示同学们的文字表达能力和活跃的内心世界。

德育目标

通过对《清明上河图》的欣赏及对相关知识的掌握了解,培养学生对民族文化的热爱之情,增强学生的民族自豪感。

活动准备

1.尽量寻找《清明上河图》的摹本一幅。

2.在教师指导下,分大组讨论《清明上河图》画面所反映的历史信息,选定准备配文的画面,研究配文的形式,进行组内分工。

活动要求

1.在配文的创作中,要把自己融入历史,假设自己生活在北宋,体验当时人观当时景,当时人记当时事的感觉。

2.文字体例不限,可以是解说词、小故事、书信、人物对话等,要有合理的想象、独到的创意,活化的历史陈迹,要能说明一个历史问题,反映一种历史现象,但一定要注意:不能脱离“北宋”这一历史时期。

活动步骤

教师:

五代的绘画,在唐代灿烂辉煌的基础上,继续蓬勃发展,达到了新的水平。

两宋时期,中国绘画又出现了新的高峰。

两宋的绘画同五代一样,山水画,花鸟

画空前兴旺,发展成格调高雅、神韵超然的文人画。

宋代的人物画,总的说不如山水、花鸟画影响大。

不过,也有了新的发展,宋代的人物画重视反映现实生活和以古鉴今。

具体的表现是,现实生活气息浓郁的风俗画有突出的成就。

宋代风俗画里举世周知的杰作,是北宋大画家张择端的《清明上河图》。

挂出《清明上河图》摹本。

这幅画长达5米多,画卷从东京城东水门外七里处的城郊画起,经过热闹的市区,一直画到西水门外的皇家花园金明池。

《清明上河图》里共画了各类人物810多个,牲畜90多头,树木170多棵。

当年开封的繁华,汴河运输的忙碌,宋代房舍建筑的特征,各阶层的服饰,艺人的精彩表演,南方的船只,北方的各种车辆,西北的骆驼商队,各色店铺和酒楼、瓦肆等,都勾画得惟妙惟肖。

有人说看了这幅画卷,“恍然如入汴京,置身流水游龙间,但少尘土扑面耳。

”《清明上河图》的内容之丰富,描绘之真实,绘画技术之高超,是当时绝无仅有的。

《清明上河图》为我们展现了宋代开封城生动的历史画面。

今天的开封宋都一条街,香港九龙的“宋城”,都是根据《清明上河图》建筑的,《清明上河图》是中国绘画历史上不朽的杰作。

好了,接下来就让我们随着同学们的表演,一起去感受当年汴京的繁华与喧闹。

第一部分:市郊村野

投影:

旁白:

这是一个初春的早晨,太阳还懒洋洋地睡在云层里,薄雾蔼蔼,笼罩着荒僻的小村,远远望去,雾的轻纱里,几枝干枯的树丫隐隐约约。

河水刚刚解冻,淙淙的流着,清风习习,鸟语絮碎。

农舍里忽然传来几声犬

吠,打破了这种细致的宁静,你听,官道上的马蹄声……

学生表演:

小三:五爷,走了好几天了,离你们汴京到底还有多远,日夜兼程的,我这马儿可受不了了。

五爷:到了到了,就你麻烦。

(不耐烦的)

小三:不是的,小的这不是想看看汴京吗?您总是把这里说的天上没有地下无的,想看看,想看嘛!最主要的是小的肚子饿了。

旁白:

说到“汴京”,五爷的眼一下子就亮了。

五爷:那当然,全天下就一个汴京,能不亮吗?哎!汴京,我离开也有十来个年头儿了,不知变了没有。

我呀,打小就在这儿长大,这里的一山一水,一草一木都是熟悉的。

这个家哪,在时不觉得怎样,离开了,走远了,你才会明白它的亲切……呀!虹桥!

投影:

旁白:

随着五爷一声“虹桥”,惊得随从也立即拉开了帘子:一架宽大的木桥飞架两岸,宛如雨后的彩虹。

虹桥结构奇特,以木条架空而成,中间没有一根梁柱,所以称之为“虹桥”。

这儿是开封城东郊的繁华中心,汴河里到处都是大大小小的船只,有的停泊着,船夫紧张地搬运货物、粮食,或是在船头烧火做饭;有的正在吃力地摇橹行驶,路上拉纤的人紧张地呼号着。

船上船边,桥头桥下,人挤人,肩挨肩,一片

繁忙的景象。

小三:五爷,这儿可真繁华!

五爷:这条河,叫汴河,它的前身是隋朝的通济渠,开封所需的米粮、货物、珍宝,都要从这儿运入。

大宋刚刚建立时,汴河时常泛滥,政府令百姓在河两岸栽种榆柳,以巩固堤防,你看就是现在的这些柳树。

太宗时,汴河决堤,太宗皇帝亲去查看,臣下劝他不要去,他说:“东京养甲兵数十万,居人百万家,天下转漕仰给,在此一渠,朕安得不顾。

”所以,这条汴河是非常重要的。

旁白:

从虹桥经桥畔酒楼,主仆二人离开汴河两岸,向城内走去。

两边的店铺密密麻麻,街上行人穿梭,叫卖声不绝于耳。

投影:

第二组同学表演

甲:哎!丝绸,上好的丝绸,快来看来,快来瞧,正宗的苏州丝绸,啧啧,您瞧瞧,这质量,这光泽!哎丝绸,卖丝绸!

乙:卖米!刚脱壳的米,爷,您看看这米,这叫占城稻,是从占城过来的,颗颗饱满粒粒香,包你吃上一顿就忘不了了。

丙:这米确实不错,怎么卖呢?

乙:爷,一看您就是有眼光的人,这米呀,八个铜子一斗,您要多少?

丙:给我二斗,喏,钱,您收好!

乙:爷,您这是啥意思?

丙:钱呀。

乙:爷,您可真逗,这是钱吗?您别小看我这卖米的,开这店也不是开了一天半天,南来北往的人我见多了,您想找茬是不是?

丙:这、这是钱!确实是钱。

乙:啊,爷,闹半天您是想用这纸钱买我的真东西呀!得得,我也不和您计较了,您把这米放下,您走您的道儿,这纸钱哪,您该往那儿烧就烧那儿去,我这儿可不是阎罗店。

丙:你这人怎么说话呢?这不是烧的纸钱,这叫“交子”,我们四川人就用这东西当银子,方便!

乙:哈哈!原来是这样,爷,您别见怪,可这“交子”我还是没地儿使,您还是给我铜子吧,这“交子”您就带回四川去吧!哎,爷!您走好。

旁白:

主仆二人一路走一路看,转眼就到了晌午,本已空空的肚子,经过一上午的东转西转,已经叫上老半天了。

小三:五爷,咱吃点东西吧!小的实在走不动了。

五爷:吃,哦,好!咱这就去,汴京的小吃堪称一绝!

小二:客官,您想要点什么?

五爷:你们店有些什么菜?

小二:客官,您听好了,本店有菱白虾仁,荷叶冬笋,樱桃火腿,龙井菜叶鸡,油焖大虾,梅花糟鸭……

五爷:得,有没有东坡肘子肉?

小二:您说哪儿话了,东坡肘子肉还能没有,您就吃好了,本店的厨爷比东坡居士做的都好。

……

小三:五爷,我现在恨不得自己有分身术,把这个汴京看个够,看个透。

五爷:还多着呢,有勾栏、瓦肆,那里面什么都有,要来卖艺的,说评书的,唱小曲的,你就慢慢瞧吧!

教师总结……

学生选举

选出“你认为表演最到位的一位同学,并说出你的理由”。

活动延伸

1.从辽宋夏金元社会风俗画中,任选一幅,配写一段富有历史感的、饶有趣味的文字。

2.为宋代风俗画《村童闹学图》配写一个具体情节的小故事。