说文解字话甲骨

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:14

说文解字每天学习几个字,天天都能涨知识。

关注微信公众号:班主任俞老师★安居乐业★安从上图甲骨文“安”字形看,上面为宝盖头,象征房子,下面则是一女子跪坐在家中(魏晋时期前,古人常常跪坐),女子在家中,比较不会遇见危险;家中有女眷,不宜奔波,也意味着要在此常住定居,因此“安”本义是平安、安定。

也有观点认为,“安”指的是女子从外面跑回家中,在家就安全、安定了。

女子跑回家中是因为在外面遇到麻烦了,因此“安”又有“哪里”“怎么样”等含义。

这种观点由此引出“按”的含义:用手拉住往回家跑的女子,由此产生按的意思是按住、制止等。

还有观点认为:甲骨文(宀,新房)(女,新娘),表示新房中有新娘。

造字本义:动词,男子建房娶亲成家,内心踏实过日子。

在古代的农业社会,兴宅、娶亲,是男子一生中至关重要的两大事件,直接而深刻地影响到男子个人的心理状态,顺利兴宅、娶亲,便能安居乐业,反之内心则焦虑不宁。

金文、篆文承续甲骨文字形。

隶书将篆文字形中的写成,将篆文字形中的写成。

古人称娶亲成家、宁神度日为“安”,称衣食充足而娱乐养心为“宁”(宁)*,“安”是“宁”的基础,“宁”是“安”的高级境界。

居“居”,由“尸”和“古”组成。

说法一:像一个坐着的人。

古代的祭悼传统,让活人坐在祭位上,以代表死者或者先祖,接受人们的吊唁。

所以“尸”字的本义指坐在祭位上的人。

“古”则代表位置,接受祭祀的人坐在位置上。

由此得出“居”的意思有:担当、处于等。

如“身居要职”。

从而可以理解“据”,一手抢夺了重要位置,即“占据”、“据为己有”等。

说法二:甲骨文(人,指妇女)(倒写的“子”,表示刚降生的婴儿),表示妇女生孩子,呆在家里坐月子。

在古人眼里,妇女坐月子,安安定定在家里过日子,最能体现“家居”的本质。

造字本义:动词,妇女生育坐月子,安安定定在家里过日子现在,“居”用得比较普遍的有“居住”、“处于”等意思。

乐甲骨文:乐“乐”,最初念yue,第四声,本义为乐器、音乐。

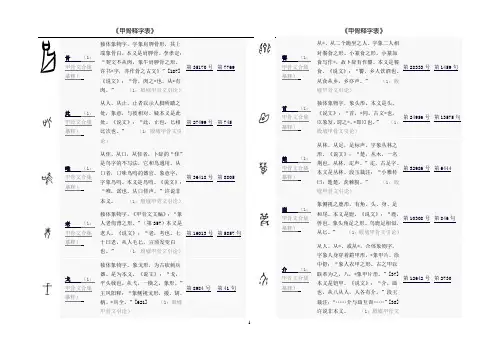

骨(1;甲骨文合集摹释)独体象物字,字象肩胛骨形,其上端象骨臼。

本义是肩胛骨。

李孝定:“契文不从肉,象牛肩胛骨之形。

许书*字,亦作骨之古文》”[187]《说文》:“骨,肉之*也。

从*有肉。

”(1;殷墟甲骨文引论)第35170号第7769此(1;甲骨文合集摹释)从人、从止,止者以示人脚所踏之处,象意,与彼相对。

疑本义是此处。

《说文》:“此,止也,匕相比次也。

”(1;殷墟甲骨文引论)第27499号第745唯(1;甲骨文合集摹释)从隹、从口,从隹者,卜辞的“隹”是鸟字的不写法,它和鸟通用。

从口者,口味鸟鸣的器官。

象意字,字象鸟鸣。

本义是鸟鸣。

《说文》:“唯,诺也。

从口隹声。

”许说非本义。

(1;殷墟甲骨文引论)第36418号第8805老(1;甲骨文合集摹释)独体象物字,《甲骨文文编》:“象人老佝背之形。

”(第357)本义是老人。

《说文》:“老,考也。

七十曰老,从人毛匕,言须发变白也。

”(1;殷墟甲骨文引论)第16013号第5857句戈(1;甲骨文合集摹释)独体象物字。

象戈形,为古砍刺兵器。

是为本义。

《说文》:“戈,平头戟也。

从弋,一横之,象形。

”王凤阳释:“象侧视戈形,援、胡、柄、*具全。

”[621] (1;殷墟甲骨文引论)第8984号第41句饗(1;甲骨文合集摹释)从*、从二个跪坐之人。

字象二人相对餐食之形。

小篆食之形。

小篆加食写作*,故卜辞有作饗。

本义是餐食。

《说文》:“饗,乡人饮酒也。

从食从乡,乡亦声。

”(1;殷墟甲骨文引论)第28333号第1459句首(1;甲骨文合集摹释)独体象物字,象头形。

本义是头。

《说文》:“首,*同。

古文*也。

巛象发,谓之*,*即巛也。

”(1;殷墟甲骨文引论)第24956号第13575句楚(1;甲骨文合集摹释)从林、从足,足标声。

字象丛林之形。

《说文》:“楚,丛木,一名荆也。

从林,疋声。

”疋,古足字。

本义是丛林。

段玉裁注:“小雅传曰:楚楚,茨棘貌。

”(1;殷墟甲骨文引论)第32986号第6444鹿(1;甲骨文合集摹释)象侧视之鹿形,有角、头、身、足和尾。

说文解字学的解释引言说文解字学是研究汉字起源、构造和含义的学科,通过对古代汉字的考证和解释,揭示汉字背后的文化内涵和语言演变。

本文将从说文解字学的定义、历史沿革、研究方法及其在汉字研究和文化传承中的重要性等方面进行探讨。

一、定义与起源1. 定义说文解字学,顾名思义即是通过分析解释“说”字的来源和“文”字的含义来研究字形和字义的学科。

它旨在通过考证甲骨文、金文、篆文以及后来的隶书、楷书等古代文字资料,揭示汉字的形体结构和语义内涵。

2. 起源说文解字学的起源可以追溯到中国古代的考古学和文献学研究。

在古代中国,文字的起源和发展一直是学者们关注的重要课题。

《说文解字》一书的问世,被认为是汉字学研究的重要里程碑。

该书由东汉时期的许慎撰写,收录了5403个汉字,对这些字的字义进行了解释,并对其构造和演变进行了分类。

二、历史沿革1. 《说文解字》的问世《说文解字》是中国最早的字典之一,也是说文解字学研究的重要成果之一。

此书由许慎在东汉时期编写,可谓古代汉字研究的里程碑。

它对汉字的构造和字义进行了系统解释和分类,成为后来汉字学研究的基础。

2. 后世发展在《说文解字》问世后,汉字研究逐渐成为学术界的重要研究领域。

唐代孙愐编撰的《字义》、宋代许衡整理的《尔雅》等重要著作进一步丰富了说文解字学研究。

近代以来,随着考古学和语言学的发展,说文解字学也逐渐融入到更广泛的学科体系中。

三、研究方法1. 考证法说文解字学的研究方法主要依靠考证法,即通过分析古代文字的形态特征、语义演化和文献记载等来推测和解释字义。

这包括对甲骨文、金文、篆文等古代文字以及历代字书的研究和比较,以及对古代诗词、经典文献等的引用和解读。

2. 文献研究法说文解字学还依赖于文献研究法,即通过查阅和分析古代文献资料,了解当时的文字用法和语义内涵。

这包括古代诗词、经典著作、史书和碑铭等文献资料的研究,以及与之相关的古代科技、文化和社会背景的考察。

四、在汉字研究与文化传承中的重要性1. 汉字研究的基础说文解字学为后世汉字学研究奠定了基础。

《说文解字》“汉文字的一切规律,全部表现在小篆形体之中,这是自绘画文字进而为甲文金文以后的最后阶段,它总结了汉字发展的全部趋向,全部规律,也体现了汉字结构的全部精神。

”(姜亮夫《古文字学》59页,浙江人民出版社1984年版)可以毫不夸张地说,正是因为有了《说文》,后人才得以认识秦汉的小篆,并进而辨认商代的甲骨文和商周的金文与战国的古文。

利用《说文》考释甲骨文金文的最基本的方法是“比较法”,即通过已识字和未识字的字形对比来考释古文字。

宋人释读金文就是从“比较法”开始的。

“因为周代的铜器文字和小篆相近,所以宋人所释的文字,普通一些的,大致不差,这种最简易的对照,就是古文字学的起点。

一直到现在,我们遇见一个新发现的古文字,第一步就得查《说文》,差不多是一定的手续。

”(唐兰《古文字学导论》增订本,165至166页,齐鲁书社1981年版)“比较法”在运用过程中被逐步发展完善,一开始只是笼统粗略地对照未识字和已识字的字形,以后认识到应该从文字可以分解为偏旁的角度去进行字形的分析比较。

这种偏旁的比较不仅使字形的对比变得精密合理,而且在释读古文字时能够起到举一反三以简驭繁的作用。

如果要进行“偏旁分析”,就必须熟悉小篆的形体结构,就必须熟悉《说文》,因为《说文》的旨趣就在于“说文”、“解字”,即一方面阐述每个独体字的字形的含义,一方面解析每个合体字的构成情况,指明合体字由哪些偏旁构成,以及第个偏旁在记录语词汇的音和义中起什么作用。

在考释古文字的时候,有《说文》的正篆或重文可资对照,那么释读起来就确凿可信。

如果是《说文》中没有的字,哪怕已经认清了古文字的偏旁结构,甚至已经可以确定它的意义,比如说是人名、地名或祭名,但是音读不明,还不能说完全认识了这些字。

如果说,小篆不如甲骨文金文更能体现原始的造字意图,这是《说文》的劣势的话,那么甲骨文金文缺乏大批有影响的文献语言做根据,而《说文》的字义说解来自古代的经传典籍,这又是《说文》的优势。

甲骨文汉字对照表大全甲骨文:出现于商代,刻写在龟甲骨上的文字,主要用于占卜,也用于记事。

甲骨文被认为是“汉字”的第一种形式,它既是象形字又是表音字,至今汉字中仍有一些和图画一样的象形文字。

青铜器铭文:青铜钟鼎和石鼓上刻的古文字,始于夏商,是商代使用的正常文字。

它们与甲骨文并列使用,具有繁简俗体的特点。

大篆:西周晚期,汉字发展为大篆。

大篆有两个特点:线描和规范。

粗细不均的线条变得均匀柔和,字体结构趋于工整,逐渐脱离了画面的本来形状,为方块字奠定了基础。

小篆:秦始皇统一后,了丞相李斯的意见,推行“书同文字”的改革,统一了文字。

小篆是在秦国原有的文字基础上修改完善而成的,字体基本上是呈长方形的方块字,整齐美观,十分和谐。

隶书:秦统一后,篆书不好写。

为了简单易写,隶书被广泛使用。

隶书是用点、横、扫、波浪结构代替篆书的线条结构的字体。

楷书:楷书吸取了篆书圆转笔画,也保留了隶书的方正平直,去掉了“蚕头燕尾”,使汉字的结构大体的固定了下来。

楷书在发明当时被称为“真书”,后人因为以这种字体作为学习书法的楷模,即改称为今天的“楷书”。

草书:草书的演变过程,自应是先有“章草”,而后又有“今草”,再又有“狂草”等草体。

草书满足了书写快捷和书写者抒发胸臆、寄情笔端的需要,流动顺畅,一气呵成,极具有韵律和艺术感染力。

行书:是介于现代草和楷书之间的字体。

它始于楷书出现之后,兴盛于魏晋,流行于两晋。

文笔流畅,文笔灵活。

据说它是汉代的刘德盛发明的,它仍然是我们今天日常书写中使用的字体。

扩展资料汉字的起源1、仓颉造字说传说仓颉是一个神,他有着奇怪的外表和一张看起来像有文字的画的脸,所以仓颉复制了他的形象并创造了文字。

2、结绳记事说在一些部落中,为了记录和传承部落的风俗、传统和传说以及重要事件,用粗细不同的绳子形成不同距离的绳结,绳结有大有小。

每一个结,距离,绳子的粗细都表达了不同的含义,由专人按照一定的规律记录下来,代代相传。

随着时间的推移,单词逐渐从结的符号中衍生出来。

史说汉字(2):尘封甲骨公元前1046年,商朝为周所灭。

二十年后,商朝旧臣箕子路过都城殷时,看到的已是一片麦田。

繁华的都城从地平面上消失了,商朝人大量使用的甲骨随着朝代的灭亡再也无人提起,而商都的位臵再也无人知晓……清光绪25年,执掌国子监的大臣王懿荣患了疟疾,按照中医使用“龙骨”入药。

他意外发现从药铺买来的“龙骨”上刻有文字。

经过研究,他认为,这一定是未知的远古时代的文字。

那一年,是公元纪年的1899年。

这个著名的故事,最初刊登在1931年北京发行的《华北日报》上。

后来,几乎所有涉及甲骨文发现的书籍都转述过。

药店是在宣武门菜市口的达仁堂,最早来源就是从这篇小文章里来的,后来有很多学者也去调查了一下,菜市口有没有这样一个达仁堂,但是菜市口没有达仁堂药铺。

故事的虚实已经无从分辨,但发现甲骨文确实是王懿荣的一大功绩,正是他的学识和眼光,使甲骨文在经历三千年后惊现于世。

这些刻有神秘文字的龟甲,记录着一段文明的记忆,而在探究这些遥远记忆的同时,又有无数人物的悲欢离合,推演着甲骨学研究的一百余年。

就在甲骨文发现的第二年,八国联军进占北京,王懿荣投井殉国,悲壮地结束了生命。

甲骨文字究竟记载了什么?在发现之初,很多人不相信王懿荣的说法。

章太炎是研究《说文解字》的,他觉得《说文解字》里引到的(籀文)应该是中国最古的文字了,不应该再有更古老的。

所以他对甲骨文抱怀疑态度的。

他曾经讲(甲骨文)是古董商人为了谋利益,所以造假造的。

而当时的古董商人也隐瞒了甲骨真正的出土地点,为了保证盈利的渠道,他们确实编造了很多谎言。

有的说汤阴出土,有的说汤阴的羑里出土。

有的说卫辉出土,总而言之,都没人说是安阳西北五里的小屯村出土的,没有。

此时,有一位名叫罗振玉的金石学者,他坚信甲骨所刻是了不起的历史秘密。

在胞弟等人的协助下,他发现甲骨文的实际出土地是河南安阳县的小屯村。

接着,他又在甲骨文字中发现了重要信息。

卜辞里面发现殷王名谥十余,就是商王的名字十多个。

解字形是汉字学习的重要内容之一,是理解汉字本质和历史演变的基础。

说文解字是中国最早的字典,其中的解字形部分是对汉字形态的详细描述,为研究汉字演变提供了重要的资料。

本文将从解字形的定义、主要依据、举例等方面进行阐述。

一、解字形的定义解字形是指对汉字形态的详细描述,包括字形组成、结构、笔画顺序、音韵特点等方面的内容。

解字形的目的是通过对汉字形态的研究,揭示汉字的本质和演变规律,为汉字的学习和应用提供依据。

二、解字形的主要依据解字形的主要依据是汉字的历史演变和形态特征。

汉字是中国文字的代表,经历了漫长的历史发展过程,形态特征也随之不断演变。

因此,解字形的研究需要从汉字的历史演变和形态特征两个方面入手。

1.历史演变汉字的历史演变是解字形的重要依据之一。

汉字的演变可以追溯到甲骨文时期,经过了金文、篆书、隶书、楷书等多个历史时期的演变,形成了现代汉字的基本形态。

因此,对于每个汉字,需要通过对其历史演变的研究,了解其形态特征和演变规律。

以“人”字为例,其甲骨文形态为“䃜蜠,表示人的形态;金文形态为“䃝”,表示人的形态和动作;隶书形态为“人”,形态基本定型,成为现代汉字的基本形态。

2.形态特征汉字的形态特征是解字形的另一个重要依据。

汉字的形态特征包括字形组成、结构、笔画顺序、音韵特点等方面的内容。

对于每个汉字,需要通过对其形态特征的研究,了解其构成和演变规律。

以“木”字为例,其形态特征为由“丿”和“一”组成,表示树木的形态;其结构为左右结构,左边为“丿”,右边为“一”;其笔画顺序为先写“丿”,再写“一”;其音韵特点为声母“m”,韵母“u”。

三、解字形的举例1. “水”字“水”字的甲骨文形态为“䃜褠,表示水的形态;其金文形态为“䃜踠,表示水的形态和流动;其隶书形态为“水”,形态基本定型,成为现代汉字的基本形态。

从形态特征来看,“水”字由三个点组成,表示水的形态;其结构为上下结构,上面为两个点,下面为一个点;其笔画顺序为先写上面的两个点,再写下面的一个点;其音韵特点为声母“sh”,韵母“ui”。

甲骨文字典甲骨文字典1、人,甲骨文像是垂臂直立的动物形象。

造字本义:躬身垂臂的劳作者,地球上唯一会创造文明符号、自觉进化的动物。

金文基本承续甲骨文字形。

篆文突出了弯腰垂臂、脸朝黄土背朝天的劳作形象,像是双手采摘或在地里忙活。

隶书变形较大,弯腰垂臂的形象完全消失。

“私”即“厶”* ,是头部朝下、尚未出生的神秘胎儿;“了” * 是刚出生的、性别确然可辨的幼婴;“子”* 是挥动两臂、两腿包裹在襁褓中、尚不能独立活动的幼儿;“大”是顶天立地的成年人;“人”是双手采摘或在地里忙活的劳动者。

2、女,甲骨文像一个屈膝跪坐的人娴静地交叠着双手。

有的甲骨文头部位置加一横指事符号,表示发簪。

造字本义:两胸饱满的妇人,能生育、哺乳的人类中雌性。

金文、承续甲骨文字形。

篆文基本承续金文字形。

隶书严重变形,以致“人”形消失,“手”形消失。

附文言版《説文解字》:女,婦人也。

象形。

王育說。

凡女之屬皆从女。

附白话版《说文解字》:女,妇人。

像妇人之形。

这是王育的说法。

所有与女相关的字,都采用“女”作边旁。

3、母,甲骨文在“女”的胸部位置加两点指事符号,表示妇女因生育而发达的两乳。

造字本义:婴儿的生育、哺乳者。

金文、篆文承续甲骨文字形。

隶书有所变形。

附文言版《説文解字》:母,牧也。

从女,象褱子形。

一曰象乳子也。

附白话版《说文解字》:母,像养牛一样哺育子女。

字形采用“女”作边旁,像怀抱孩子的样子。

另一种说法认为,“母”的字形像给孩子喂奶的样子。

4、婦,甲骨文(帚,扫箒,家庭洁具)(女),表示女子在家做扫地等家务。

造字本义:在家扫地做家务的女主人。

金文承续甲骨文字形。

有的金文将“帚”改成,表示手持扫帚。

有的金文调整左右顺序。

篆文承续金文字形。

隶书将篆文的“女”写成。

俗体楷书将正体楷书的“帚”简化成“彐”。

“妇”是主内、做家务的女人;“男”* 是主外、开荒耕种的劳动主力。

附文言版《説文解字》:婦,服也。

从女持帚灑掃也。

附白话版《说文解字》:妇,服侍男人的女人。

古文字学古文字这一概念有广义、狭义之分。

广义的古文字包括世界各国古文字,如大家比较熟悉的三种在本土上经过很长时间孕育而独立形成的古老文字:古埃及的圣书字,古代两河流域的楔形文字,中国的古文字。

我们这部书中所要讨论的古文字是狭义的。

即中国的古文字。

中国自古是一个多民族的国家。

除了古汉字之外,还有一些少数民族的古文字。

例如公元前有所谓“巴蜀文字”等。

公元以后,中国历史上不同时间,不同地域一些少数民族也创造和使用过不同类型的文字。

不过,那些文字的出现都比汉字要晚得多,其时代最早的只能追溯到汉代,多数则是唐代以后才有的。

历史上兄弟民族使用过的文字有很多种,例如纳西文、契丹文、女真文、八思巴字、蒙文、满文、回鹘文、西夏文等等不下几十种。

以上这些兄弟民族在历史上使用过的文字,学术界一般称为“民族古文字”。

研究这些文字的学问即称为“民族古文字学”。

“古文字”这一名称虽然不如“古汉字”明确,容易引起误解,但这一名称古已有之,已为学术界所熟悉。

“古文字”一词,从现存文献记载来看,最早见于汉代。

班固《汉书·郊祀志》载“张敞好古文字”。

古文字又称“古文”或“古字”。

例如《说文·叙》:“郡国亦往往于山川得鼎彝,其铭即前代之古文。

”《汉书·艺文志》:“武帝末,鲁共王坏孔子宅,欲以广其宫,而得古文《尚书》及《礼记》、《论语》、《孝经》凡数十篇,皆古字也。

”《史记·儒林传》:“孔氏有古文《尚书》,而安国以今文读之,因以起其家。

”古文字的时代上限可以追溯到文字的萌芽时代,至于其下限应该划到哪个时期,学术界的意见尚不一致。

多数学者以秦代统一文字时期作为下限,也就是说古文字学研究的对象一般是指秦统一文字以前的文字。

唐兰在三十年代所写的《古文字学导论》一书中认为小篆也算作古文字(齐鲁书社1981年版31至32页)。

七十年代以来,考古工作者陆续发现了好多秦代到汉初的简牍和帛书等文字材料。

这些简帛上的字体属于早期隶书,在一定程度上还保留着先秦文字的一些特点,跟后来成熟的隶书有明显的区别,适合用古文字学的方法去整理和研究。

说文解字话甲骨殷墟甲骨文约有单字四千左右。

经过几代学者的研究考释,已经认识一千来字。

我这里选释部分常见的字以饗读者。

“”:字从二(上)从(人),隶作“元”。

人之上会意为首。

《孟子·滕文公》:“勇士不忘丧其元。

”即用其本义。

引申义为始为大。

例如:称国家最高领导人为“元首”,称正月初一为“元旦”,“元旦”;称每个年号的第一年为“元年”,称主将为“元戍”。

“”:甲骨文“天”字或写作“” ,像人之正立形,上突出其头部。

或写作“”,从二(上)从大。

大亦人也,人之上即颠。

故《说文》曰:“天,颠也。

”卜辞云“庚辰王弗疾朕天”,即用天之本义,“疾天”即指头部之疾病。

“”:甲骨文“帝”字异构很多,王国维、郭沫若谓“帝”乃“蒂”之初文,象花萼。

叶玉森云像束薪积柴形,用于祭天,相当后来的体字。

由此派生出天帝、帝王义。

叶说近是。

“”:甲骨文“祝”字从“示”从“兄”,亦是神主。

象人跪于神主之前有所祷告之形,字或省示。

《说文》:“祝,祭主赞词者。

”甲骨文“示”字写作“”等字形。

“”甲骨文“王”字象钺形。

钺为古兵器多为弧形刀,青铜或石制,盛行于商周,有出土文物刻参考。

斧钺为礼器,象征王者之权威。

王权是抽象的,乃以钺形代表。

“”甲骨文“玉”字象串玉之形。

横划代表玉竖划(或作)代表穿玉之丝绳。

珏字作“”。

殷商时玉乃货币或饰物。

“”此字上象山崖形,“”即山,房屋形,故崖下之即洞窟也。

王即玉,即“”(箕筐之属),“”即辛,凿类工具。

象于山洞中双手执辛,开凿玉石置于“”之意。

唐兰释璞,《战国策.秦策》:“郑人谓玉未理者,璞。

”。

“”象(飘带),中间之口,应是一方形箱子,四面标明方向。

故甲骨文“中”字,象风向标,可随风向转动,而立柱恒居中央而不动。

卜辞云“五中”,即以之测风向及风之大小。

甲骨文“中”字多用为伯仲之仲,与“”有别。

或谓“”即旂帜,“五中”即立,氏族议大事时先“立中”聚众。

“”甲骨文“每”字,从“女”或从“母”,义同。

古代汉语说文解字1.前言汉字是中国文化的重要组成部分,是中华民族文化的瑰宝,是中华民族的文化符号。

汉字的起源可以追溯到远古时期的甲骨文和金文。

汉字的发展演变历程中,一部分是跟着历史的进程演化而来,一部分则是人们的创造和发明。

而在中国文化史上,有一本名为《说文解字》的重要经典,成为了汉字研究的重要材料,本文将对《说文解字》进行剖析和评价。

2.《说文解字》的意义《说文解字》是东汉时期的一部著名字典,它由中国的文学家许慎所著。

《说文解字》的出现,标志着中国古代文字学的成熟和发展。

它主要是一本汉字字典,全书收录5453个汉字,是古代文字学的宝库,也是中华文化的珍品。

《说文解字》是中国文化史上一部不可或缺的重要经典,它揭示了古代汉字演变的历史及含义,为汉字研究提供了重要的资料和依据。

3.《说文解字》的内容《说文解字》全书共21卷,每卷分上、下两部分,上卷是一百卦象,下卷是汉字的解释和字义研究。

它共收录了5453个汉字,并对汉字进行了解释、剖析和分析。

全部篇幅共计1000多万字,可以说,是一部史无前例的詹词大典。

许慎在《说文解字》中,详细地解释了每个汉字的发展过程、传承和演变,同时还附有丰富的注释和注解,使得古代汉字的研究更加深入和系统。

4.《说文解字》的价值《说文解字》不仅是一本关于汉字学的重要著作,也是关于中国文化和历史的重要资料之一。

它的出现对于古代汉字研究的开展和发展起到了重要的作用,对于现代汉字教育也有一定的借鉴意义。

同时,它也是中国文化传承和发展的重要组成部分,代表着中国古代文化的发展和进步,充分体现了中国文化的历史与智慧。

因此,《说文解字》在世界上有着广泛的影响和重要的价值。

5.《说文解字》的局限性不可避免地,作为一部古典著作,《说文解字》在时代背景和文化环境方面有着自己的局限性。

首先,它的语言与现代汉语有所不同,所以对于现代人的阅读理解有一定的难度。

其次,它的作者许慎对于古代文化的认识和理解有限,对于某些象形字的解析和研究可能存在漏洞或者偏颇。

甲骨文字典(更新至1120)本字典以郭店楚简《老子》一文中的文字先后顺序为呈现逻辑,研述甲骨文至简体字的文字衍化顺序,期待于其过程中体味老子思想的本质和精华。

需要指出的是,对甲骨文的理解是一个不断深化和升华的过程,故本字典也将不断鼎故革新,在否定之否定中扬弃和进步。

1、絕絕——人以刀断丝。

郭店楚简原字如下:字形流变过程:《说文解字》:絕,断絲也。

,古文絶。

象不连体,絶二丝。

絶字像丝线不连贯的形体,是切断了两束丝线。

甲骨文时期形为两缕丝线中间各加一短横,表示将丝线割成两段,字形如“刀断丝”,比较直观,罗列如下:金文时期更为直观的在两组丝线之间加一把刀,示意以刀断丝;篆文时期则形成了“丝+刀+人”的组合,表示人以刀断丝,絶字由三部分构成的字形基本定型,小篆时期该字的表现形式中,有的加入“人”字。

如下图,左边字右下角符号为“人”,右边字则无“人”。

后该字不断演化和简化,成今日“绝”字,为“丝+刀+人”组合。

2、智智——以口传授经验。

郭店楚简原字如下:字形流变过程:甲骨文时期形为“干+口+矢”三符号组合,意思为以“口”谈论和传授作战(或者狩猎)经验。

其中“干”字存在争议,有学者解释为“盾牌”,有学者解释为“箭靶”,均有可解。

如“干”为盾,“矢”为箭或矛,可理解为以口传授攻防之智慧;如“干”为箭靶,矢为箭,可理解为传授如何正中靶心的智慧,因射箭时绝不能瞄准靶心射出,而需要根据风速和目标远近调整角度,这是需要技巧传授的技艺。

如下图:金文时期字形承袭甲骨文形态,有些金文在甲骨文形态基础上在下部添加了“曰”,“智”字就逐步替代了“知”字,代表传授经验和教授智慧。

简帛时期字形基本为上下结构,沿袭金文字形的同时,对“口”字有微调。

将简帛中已发现的“智”字列举如下:3、弃弃——双手将装着婴幼儿的箕筐推出,意为抛弃。

郭店楚简原字如下:字形流变过程:甲骨文时期形为“孩子+箕筐+双手”三符号的组合,为子,代表幼婴儿;为其,即箕筐;为双手。

甲骨文形声字许慎在《说文解字》中说:“形声者,以事为名,取譬相成,江河是也。

”《说文解字》九千多字中形声字约占十分之八。

这种造字方法弥补了象形、指事、会意等造字法的局限,它是最能产的造字方法。

中国文字在近古期以后,几乎完全是形声字。

一直到今天,汉字还保持旺盛的生命力,就是依靠形声造字法的强大功能。

甲骨文是中国最早有文献记载的成体系的文字,考查甲骨文形声字的整体情况,有助于我们了解早期形声字的面貌,弄清形声字的产生的途径,以此探求汉字的演变过程。

在前辈考释的基础上,本人对近四千字的甲骨文作了一个全面的考查,力求在形声字构造方法上作出探讨。

关于形声字起源的讨论是本文的一个重要部分,在此之前有几种代表性的观点,如形声源于假借说、声化象意说、具有部分表音的独体形声说等,而我们认为最早的形声字是按照表意字的方式来构造。

于省吾先生认为形声字的起源,是从某些独体象形字已发展到具有部分表音的独体象形字,然后才逐渐分化为形符和声符相配合的形声字。

并且他认为,这些具有部分表音的独体象形字是界乎象形和形声两者之间,可称作“独体形声”,举例如羌、姜、天、麋等字。

在于省吾“独体形声”说的启发下,我们发现甲骨文中存在一批这样的字例。

这类字构形特殊,我们称之为“声符形化字”,这部分的讨论是论文的核心部分,可以说明甲骨文形声字的起源问题。

本文的研究方法主要集中表现在对形声字的判定上。

共采用六种标准,如对古文字进行历史地动态观察,尊重形声字一形一声的结构层次等。

本文对形声字的构造总共分为七大类:声符形化,声符形化字裂变成纯粹形声字,形符声化,添加声符,添加形符,更换形符、声符,形符、声符直接组合。

每一类均举字例说明,并讨论它们的构造特点。

论文也讨论了形声字与其他有声字的区别,正文后附有甲骨文形声字总表,并对字例作了简要说明。

同主题文章[1].官大梁. 《明通鉴》校点拾零' [J]. 史学月刊. 1984.(01)[2].谢宇秋. 夜读偶记(二)' [J]. 东北师大学报(哲学社会科学版). 1982.(03)[3].陈旭,陶如军. 中华书局百年沉浮录' [J]. 中华遗产. 2007.(01)[4].印嘉佑. 《中国森林史料·第一编》勘误与存疑(续三)' [J]. 绿色中国. 1993.(05)[5].陶如军,陈旭. 我为书局当模特' [J]. 中华遗产. 2007.(01)[6].陈年福. 释“以”——兼说“似”字和甲骨文声符形化造字' [J]. 古汉语研究. 2002.(04)[7].林晖. 《宋史·吕祉传》中的“陈充”是“陈克”之误' [J]. 史学月刊. 1982.(05)[8].陆维翰. 浅议《说李白》' [J]. 语文教学与研究. 1985.(09)[9].吴文治. 搜辑韩柳资料的一点体会' [J]. 文史哲. 1986.(01)[10].草豆. 《中国符咒》一书在港出版' [J]. 上海师范大学学报(哲学社会科学版). 1992.(04)【关键词相关文档搜索】:汉语言文字学; 甲骨文形声字; 形声字起源; 声符形化; 形声字总表【作者相关信息搜索】:浙江师范大学;汉语言文字学;陈年福;杨军会;。

论利用《说文解字》考释甲骨文的方法《说文解字》是我国古代重要的汉语字典,由许慎编写。

这本字典在记录汉字的意义和用法的同时,也注释了许多甲骨文字的解释。

因此,利用《说文解字》来考释甲骨文是一种常用的方法。

具体而言,利用《说文解字》考释甲骨文的方法包括以下几点:1.通过查找甲骨文字所对应的汉字,来了解甲骨文字的意义和读音。

《说文解字》记录了许多甲骨文字和汉字的对应关系,可以帮助我们了解甲骨文字的意义和读音。

2.通过查找甲骨文字的注释,来了解甲骨文字的详细意义。

《说文解字》在记录甲骨文字和汉字的对应关系的同时,也注释了许多甲骨文字的详细意义,这些注释可以帮助我们更好地理解甲骨文字的意义。

3.通过比较甲骨文字的字形和笔画,来了解甲骨文字的详细含义。

《说文解字》在记录甲骨文字的注释的同时,也注明了许多甲骨文字的字形和笔画,这些信息可以帮助我们更好地理解甲骨文字的详细含义。

1.利用《说文解字》中所记录的甲骨文字与汉字的对应关系,来分析甲骨文字的结构和组成。

甲骨文字是一种极其复杂的文字,其中包含许多不同的符号,这些符号可以组合成许多不同的字形。

利用《说文解字》中所记录的甲骨文字与汉字的对应关系,可以帮助我们分析甲骨文字的结构和组成,进而更好地理解甲骨文字的含义。

2.利用《说文解字》中的词组和句子,来探究甲骨文字的语法和句式。

甲骨文字是一种非常复杂的文字,其中包含许多不同的语法和句式。

利用《说文解字》中的词组和句子,可以帮助我们探究甲骨文字的语法和句式,进而更好地理解甲骨文字的含义。

说文解字中四种书写方法与材料的必要关系全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:《说文解字》是中国古代最早的一部字汇类著作,由东汉时期的许慎编写而成,被誉为中国第一部字典。

在《说文解字》中,除了列举了大量的文字及其解释外,还涉及到字的形体、构造以及书写方法等内容。

四种书写方法是指篆书、隶书、楷书和行书,这四种书写方法代表了不同时期的书写风格,对于理解汉字的演变历史具有重要意义。

与书写方法密切相关的是书写材料,书写材料的选择对保留文字,传承文化起着关键作用。

四种书写方法与材料之间存在必要的关系,本文将从四种书写方法和材料的选择入手,探讨它们之间的联系。

谈到印章的材料,印章是中国古代文书中常用的书写工具,用以盖章确认文字的真实性和权威性。

而印章所用的材料多为石头、玉石、铜器等,这些材料经久耐用,使得印章的文字可以长时间保存不褪色,不受风吹雨淋的侵蚀。

尤其是石材印章,其质地坚硬,可长时间保存不变。

印章所用的材料与书写方法密切相关,对于文字的传承和保存起着至关重要的作用。

书写材料的选择也影响着不同书写方法的应用。

比如卜文、书信、合同等凡事的书面记录,往往会选择用竹简、木简、纸张等薄而具有弹性的材料来书写。

这些材料可以很好地适应隶书、楷书等书写风格,细致且清晰,字迹流畅。

而对于刻石、铭文等需要永久保存的文字,会选择用硬材质如石头、铁器等来书写,这便符合了篆书、隶书的书写要求,字迹端庄、刚劲。

由此可见,不同的书写方法在选择材料时会根据需求和要求做出相应的调整。

四种书写方法的演变也受到材料的影响。

篆书作为最早的书写形式,其字形多取自印章,由此其书写材料多以石头、玉石为主。

而隶书是篆书的笔记发展而来,用笔书写,书写材料则更多地选择了竹简、木简等薄材质。

隶书的简洁、工整则对竹简等光滑的书写材料要求较高。

楷书作为隶书的简化版本,其书写材料也更多地选择了宣纸、绫绢等,其书写材料的光滑和润泽程度更好地适应了楷书的书写要求。