高中地理选修6环境保护 (2)

- 格式:ppt

- 大小:5.49 MB

- 文档页数:85

第一节水污染及其成因学习目标] 1.联系物理、化学、生物等学科知识,结合实际,理解天然水体的自净能力。

2.理解水污染产生的原因、危害以及防治措施。

一、天然水的自净作用1.环境的自净能力:环境对外来物质具有一定的①消纳、②同化能力,这就是环境的自净能力。

2.天然水体净化作用机理:主要包括③物理净化、④化学净化、⑤生物净化等。

3.不同类型水体自净能力的强弱:⑥河流水>⑦湖泊水>⑧地下水。

4.掌握不同水体自净规律的意义:掌握不同水体自净规律,充分利用水体的⑨自净能力,就能以最经济的方法控制和治理水污染。

5.水污染的定义:在一定的时间、空间范围内,如果污染物大量排入天然水体,并超过其⑩自净能力,就会改变水和底泥的⑪理化性质,改变水中生物群落组成,造成⑫水质恶化、水体利用价值降低甚至丧失的现象,称为水污染。

1.为什么河流的自净能力比湖泊强?答案河流水流动性强,更新速度快,污染物进入河流后稀释快。

流动的河水中含有的溶解氧多,污染物被氧化快。

相比河流,湖泊水流动性弱,更新速度慢,污染物稀释慢。

阅读材料,回答问题。

截至2015年3月底,山东省控河流断面中,还有15个水质劣于五类,占总数的14.0%,比去年同期减少了7个;劣五类断面主要集中在小清河、海河、半岛流域的东营、滨州、青岛等市。

从水质状况看,今年第一季度,省控重点河流化学需氧量和氨氮平均浓度分别为29.4mg/L和1.73mg/L,同比分别上升19.3%和18.3%。

(1)水污染是怎样产生的?(2)影响水体自净能力的因素有哪些?(3)水体的自净能力与水污染有什么样的关系?(4)为什么废水特别是工业废水对海洋的污染程度要远远轻于对河流和湖泊的污染程度?答案(1)在一定时间、空间范围内,如果污染物排入天然水体的数量超过其自净能力,就会产生水体污染现象。

(2)水体的自净能力大小一是取决于水量;二是取决于水的流速或水体的更新速度。

同样数量的污染物排入水体后,水体的水量越大、流动性越强,水体的自净能力越强。

第二节非可再生资源的利用与保护——以能源矿产(石油、煤炭)为例学考要求1.说明非可再生资源耗竭对人类活动的影响并提出人类应采取的相应措施2.理解非可再生资源开发过程中应采取的环境保护措施一、石油资源耗竭与应对措施1.石油资源潜在危机分析(1)能源矿产主要包括石油、煤炭、天然气和核燃料。

(2)石油作为一种非可再生资源,其储量是有限的。

2.石油危机应对措施(1)对石油资源要贯彻在开发中保护、在保护中开发的方针,适度开发,均衡生产,提高资源利用率。

(2)我国石油利用的效率远远低于发达国家,节油潜力很大。

因此,要推广应用节油新技术、新工艺;充分利用经济杠杆促进节油。

(3)到国外投资开发石油,替代石油进口,是发展国内石油工业的重要补充。

(4)加强资源勘探,增加探明可采储量还有很大潜力。

石油资源危机与应对措施1.石油资源潜在危机分析石油资源的潜在危机,主要从两个方面分析:一是石油资源的储量是有限的,并逐渐因消费而耗竭;二是世界经济对石油资源的高度依赖,石油消费日益增加。

两者结合,将使石油供应出现短缺,价格上扬,冲击石化工业,甚至阻碍经济增长,这些均构成石油资源的潜在危机。

2.石油危机应对措施可以从“开源”和“节流”两个方面来理解和识记。

(1)“开源”方面①适度开发、均衡生产。

石油资源是一种非可再生资源,对其开发要贯彻“在开发中保护,在保护中开发”的方针,适度开发,均衡生产。

②加强资源勘探,发掘潜力,到国外投资开发石油,替代石油进口,是发展国内石油工业的重要补充。

因此,要充分利用国内、外石油资源和石油市场,保证国内石油的正常供应。

③加速研究开发石油替代产品。

(2)“节流”方面①节约使用,提高效率。

我国石油利用效率远低于发达国家,节约潜力很大。

要推广应用节油新技术、新工艺,充分运用经济杠杆促进节油,以达到节约使用石油,提高资源利用率的目的。

②建立石油战略储备体系。

结合以下材料,回答问题。

材料一“中国石油中长期供需平衡表”(Mt:百万吨)。

高中地理第四章生态环境保护第二节草地退化及其防治练习(含解析)新人教版选修6一、填空题1、由于________,对畜牧产品需求增加,盲目扩大放养牲畜的数量,致使________,引起________。

2、草地退化就会导致________、盐渍化,________,气候恶化。

3、我国草地主要分布在年降水量小于________ MM,________气候的高原、山地地区。

4、我国草地退化除了气候________,生态环境脆弱;全球变暖;鼠害、虫害严重等自然方面外,还有________,过度开垦,乱采滥挖发菜,人工管理少,________等人为原因。

5、我国草地退化的治理措施主要有实行________制度;变游牧方式为牲畜舍饲、半舍饲方式;加强牧场的基本建设;________,建设“草库伦”;优化畜群结构,________;退耕还草,严禁滥牧,滥垦,滥挖。

二、单项选择题6、平均每公顷草场养羊的头数,新西兰高于蒙古18倍多,造成显著差异的主要原因是()A、放牧的方式不同B、人口多少不同C、市场需求量不同D、气候不同使草场产草量及牧草质量不同7、读图“七个省级行政单位某种植被面积占全国该种植被面积的比例图”,回答以下小题。

(1)该植被最有可能是( )A、草原B、苔原C、硬叶林D、针叶林(2)该植被分布区最普遍的环境问题是( )A、酸雨B、固体废弃物污染C、土地沙化D、臭氧层破坏8、读图甲和图乙,答下列题目。

(1)乙图说明了( )A、我国荒漠化土地得到了治理,面积缩小B、自然原因对荒漠化的形成起决定作用C、人为原因对荒漠化的形成起决定作用D、荒漠化土地都有由扩大到缩小的过程(2)内蒙古哲里木盟草原土地沙化的最主要原因是( )A、过度樵采B、过度放牧C、过度开垦D、水资源利用不当9、目前西部地区因生态环境破坏所造成的直接经济损失达1 500亿元。

回答以下小题.(1)据统计,目前西部的水土流失面积已占全国本土流失面积的62.5 %,部分省区水土流失面积超过其国土面积的一半,这主要是因为( )A、西部地区耕地面积少B、西部地区降水多且集中C、西部地区植被破坏严重D、西部地区黄土面积广泛(2)西部地区沙化面积超过1600万公顷,占全国的90%,造成这种现象的主要原因( )A、西部地区草原面积广阔B、西部地区毁林开荒严重C、西部地区水蚀严重D、西部地区鼠害严重(3)为了保护和恢复西部生态环境,应采取的措施是( )①尽量减少资源的开采②生态建设以自然恢复为主③重点地区实行严格的退耕还草还林措施④以经济发展为中心,从根本上解决粗放型经济发展A、①②③B、②③④C、①③④D、①②④10、草方格沙障的最主要作用是( )A、固定沙漠B、削减风力C、吸收地下水D、增加降水11、内蒙古一些草原地区昔日“风吹草低见年羊”的风光,如今变为“老鼠跑过露脊梁”的景象,深刻地反映了( )A、过度放牧,草场资源退化B、鼠害猖獗C、草场的季节变化D、草场载畜量将可继续增加12、以下材料是20世纪下半叶我国强沙尘暴发生频率与土地沙化速度统计表,据此回答下列题目。

第四章生态环境保护第二节草原退化及其防治课时安排:1课时教学目的:1.了解草地特点和草场退化的原因、过程及危害。

2.运用世界主要草地分布图,说明草地的种类和分布。

3.理解草场资源价值和保护草地的措施和方法,树立保护草地资源的意识。

教学重难点:重点:1.草地特点、种类和分布2.草场资源价值和保护草地的措施和方法难点:草场退化的原因、过程及危害教具准备:多媒体课件教学方法:讲授法、案例分析法、探究教学法等教学过程:课前自主学习:一、草地退化1.环境特征:草原地区一般雨量_____,自然环境比较______,易受______破坏。

2.世界主要草地的分布(1)地带性分布:_______草原、温带草原、寒带苔原。

(2)非地带性分布:草山、草坡、草滩等。

3.载畜量:一定面积牧场所能__________牲畜的头数,一般以羊为标准,称为羊单位。

饲养的牲畜数一旦超过了该牧场的__________,就会导致牧场退化,以至破坏。

4.退化的原因: __________→畜牧业产品的需求量增大→盲目扩大放养牲畜数量→________________→牧场退化。

5.退化的表现:草群变得__________,产草量减少,草质__________。

6.退化后果:使整个____________发生变化。

(1)引起土地沙化和_________。

(2)使______________遭到破坏。

(3)物种濒于灭绝。

7.地区差异8.中国牧场(1)现状:______________情况严重。

(2)原因:过度_______、鼠害和_______。

思考交流:1.内蒙古草原退化的主要原因是什么?提示:过度开垦;过度放牧;滥挖药材;水资源利用不当等。

二、保护草地1.草地退化的本质:.半干旱地区牧场退化是一种普遍现象,其本质是⑫____________问题。

2.措施:只有大力控制人口增长和改善________结构、加速经济________才能有效解决。

![高中地理_选修六_环境保护全套教案[教案]](https://uimg.taocdn.com/e78a4080c67da26925c52cc58bd63186bceb92dd.webp)

高中地理_选修六_环境保护全套教案[教案]一、教学目标1.知道环境保护的重要性和必要性;2.了解我国环境保护政策和法律法规;3.掌握环境污染的形式、特点及其危害;4.熟悉环境保护管理与环境保护技术;5.掌握环境教育和公众参与环境保护的方法。

二、教材总体分析《地理(选修6)》第四单元是“环境保护与可持续发展”。

本单元共分为六个章节,其中:1.第一章节是“环境保护的基本概念”,主要介绍环境保护的概念、意义、重要性和必要性;2.第二章节是“我国环境保护形势与政策”,主要介绍我国环境保护形势、政策和法律法规;3.第三章节是“环境污染及其防治”,主要介绍环境污染的形式、特点、危害和防治措施;4.第四章节是“生态环境保护与修复”,主要介绍生态环境保护的概念、实施方式和方法;5.第五章节是“环境保护技术”,主要介绍环境保护技术及其应用;6.第六章节是“公众参与环境保护”,主要介绍环境教育的概念、实施方式和方法。

三、教学内容及方法第一章节:环境保护的基本概念教学内容1.环境保护的概念及其意义;2.环境保护的重要性和必要性。

教学方法1.授课讲解;2.课堂讨论。

第二章节:我国环境保护形势与政策教学内容1.我国环境保护形势;2.我国环境保护政策;3.我国环境保护法律法规。

教学方法1.授课讲解;2.课堂讨论。

第三章节:环境污染及其防治教学内容1.环境污染的形式;2.环境污染的特点;3.环境污染的危害;4.环境污染的防治措施。

教学方法1.授课讲解;2.课堂讨论;3.实地考察。

第四章节:生态环境保护与修复教学内容1.生态环境保护的概念;2.生态环境保护的实施方式;3.生态环境保护的方法。

教学方法1.授课讲解;2.课堂讨论;3.实地考察。

第五章节:环境保护技术教学内容1.环境保护技术的种类;2.环境保护技术的应用。

教学方法1.授课讲解;2.课堂讨论。

第六章节:公众参与环境保护教学内容1.环境教育的概念;2.环境教育的实施方式;3.公众参与环境保护的方法。

第二节主要的生态环境问题学习目标明目标、知重点掌握主要的生态环境问题及其产生的原因。

理解某一区域生态环境问题对其他区域的影响。

掌握我国不同区域的主要生态环境问题。

一、森林资源匮乏,草场退化1.生态环境问题的概念和表现(1)概念:由于生态平衡遭到破坏,导致生态系统的结构和功能严重失调,从而威胁到人类的生存和发展的现象。

(2)主要表现:水土流失、土地荒漠化、森林和草地资源减少、生物多样性减少等。

2.森林资源匮乏,草场退化(1)我国森林资源现状①森林覆盖率低。

②人均拥有量少:人均拥有森林蓄积量仅为世界平均水平的15%左右。

③森林资源地区分布不均:西南、东南、东北多,西北、华北较少。

(2)我国草场资源现状①草原面积广大,仅次于澳大利亚,居世界第二位。

②草场严重退化,生产力不断下降原因粗放式经营过度放牧家畜超载乱采滥挖工业污染鼠害虫害等二、水土流失、土地荒漠化及生物多样性减少1.水土流失(1)我国的水土流失①主要分布区:黄土高原、长江中上游地区。

②水土流失面积:2002年全国现有水土流失总面积达356万平方千米,占国土总面积的37.1%。

③类型:水蚀、风蚀。

(2)形成原因①自然因素:地形、地质、植被、降雨、土壤、风力、冻融等。

②人为因素:不合理的土地利用方式、毁林毁草、滥垦乱伐、开矿修路等。

(3)危害①直接危害:破坏土地资源,使耕地表土流失,降低土壤肥力。

②间接危害:下游湖、河、水库泥沙增多,河床抬高,引发洪涝灾害。

2.土地荒漠化(1)分布:我国是世界上荒漠化土地分布最广的国家之一,荒漠化土地面积267万平方千米,约占国土总面积的28%。

(2)成因①自然因素:气候干旱——其作用的过程缓慢。

②人为因素:过度放牧、滥伐森林等不合理的活动——加速了荒漠化的进程,是主导因素。

(3)危害①破坏生态环境,影响国民经济的正常运行。

②形成沙尘暴a.条件:强风、沙源和不稳定的天气。

b.危害:降低大气能见度,影响交通、人们的出行,破坏生态环境。

第四章生态环境保护第二节草原退化及其防治课标要求:1.举例说出主要的生态环境问题及其产生原由。

2.以某种生态环境问题为例,描绘其形成的一般过程。

3.针对某一世态环境问题,说出生态环境保护的主要举措及其作用。

教课目标:1.运用世界主要草地散布图,说明草地的种类和散布。

2.认识草地的特色和退化的原由、过程、危害以及防治举措。

3.理解草场资源的价值和保护草地的举措、方法,并建立保护草地资源的意识。

教课重难点:要点:1.草地特色、种类和散布2.草场资源价值和保护草地的举措和方法难点:草场退化的原由、过程及危害教课方法:讲解法、事例剖析法、研究教课法等教课过程:新课导入:用我国内蒙古高原草地退化的景观图进行设问,剖析草地退化的原由及影响,导入新课——草地退化及其防治。

课前自主学习:一、草地退化1.环境特色:草原地域一般雨量_____,自然环境比较______,易受______损坏。

2.世界主要草地的散布(1)地带性散布:_______草原、温带草原、寒带苔原。

(2)非地带性散布:草山、草坡、草滩等。

3.载畜量:必定面积牧场所能__________牲口的头数,一般以羊为标准,称为羊单位。

饲养的牲口数一旦超出了该牧场的__________,就会致使牧场退化,以致损坏。

4.退化的原由:__________→畜牧业产品的需求量增大→盲目扩大放养牲口数目→________________→牧场退化。

5.退化的表现:草群变得__________,产草量减少,草质__________。

6.退化结果:使整个____________发生变化。

惹起土地沙化和_________。

使______________受到损坏。

(1)物种濒于灭绝。

7.地域差别地域退化状况欧洲状况较好北美经历开发、滥用___________三个阶段,当前好转和澳大利亚曾____________,最近几年来有所改良其余大洲___________________问题大多数牧场因为牧场超载,面对8.中国牧场(1)现状:______________状况严重。

第二节草地退化及其防治学习目标明目标、知要点认识草场的种类和散布。

理解草场的特色和退化的原因、过程及危害。

理解草场资源的价值和保护草地的举措、方法,并建立保护草地资源的意识。

一、草地退化1.草地特色(1)散布:降水量不够丰沛的地带。

(2)天然植被:以草原和灌木为主。

(3)价值:是畜牧业发展的物质基础,是人类重要的自然资源。

2.世界主要草地的散布(1)地带性散布:热带草原、温带草原、寒带苔原。

(2)非地带性的草山、草坡、草滩散布:除南极洲外各大洲均有。

3.载畜量:必定面积牧场所能容纳( 承载 ) 牲口的头数,一般以羊为标准,称为羊单位。

4.草地退化(1)退化原因:因为人口的压力,盲目扩大放养牲口的数目,以致很多牧场严重超载。

(2)退化表现:草群变得稀少低矮,产草量减少,草质变劣。

(3)退化危害:载畜量降落,草地生态环境恶化,会使整个自然环境发生变化。

5.世界主要牧场的地域差别(1)欧洲:状况较好。

(2)北美:目前状况渐渐好转。

(3)澳大利亚:最近几年来状况已有所改良。

(4)非洲、南美洲及亚洲大多数牧场:面对草场退化和沙化的问题。

(5)中国牧场:退化、沙化状况严重。

二、保护草地1.草地退化的实质:是一个社会经济问题。

2.举措:鼎力控制人口增添和改良经济构造、加快经济发展。

3.中国的举措:推行禁牧、轮牧制度,建设“草库伦”等。

一、判断题2.草地退化和沙化的主要原因是牧场超载。

()3.半干旱地域牧场退化实质上是一个社会经济问题。

()4.牧场退化严重会使整个自然环境发生变化。

()5.欧洲牧场载畜量高的主要原因是降水季节分派较均匀和仔细的管理。

()答案:1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√二、选择题6.相关世界各地牧场退化状况,表达不正确的选项是()A.欧洲状况较好,载畜量最高B.北美和澳大利亚状况最好C.中国草场退化严重D.非洲、南美洲面对退化的问题分析:选 B。

欧洲有发达的科技和工业作保障,所以有世界最发达的畜牧业,有很高的载畜量,状况最好;北美和澳大利亚经历过开发、滥用和逐渐改良三个阶段,目前状况渐渐好转。

第一章:环境与环境问题第一节:我们周围的环境课时安排:1课时教学目的:1.通过对案例①“周口店这方水土”的分析,准确地理解“环境”的概念和人类与环境相互影响、相互制约的关系。

2.培养学生在分析事实资料的基础上发现问题、概括知识的能力教学重难点:理解人类与环境相互影响、相互制约的关系教具准备:有关挂图等、自制图表等教学方法:比较法、图示分析法、图示法等教学过程:导入:环境与环境问题是当代人最关心的问题之一。

21世纪人类最大的困扰不仅是战争和经济问题,而且还有日趋严重并难以摆脱的环境问题。

因此,我们每一个人都必须关心我们周围的环境以及它们的变化,行动起来,保护环境,保护我们的家园。

人类要在环境中求生存、求发展,就要对我们周围的环境有所了解,了解它的发展规律,正确处理好人类与环境的关系。

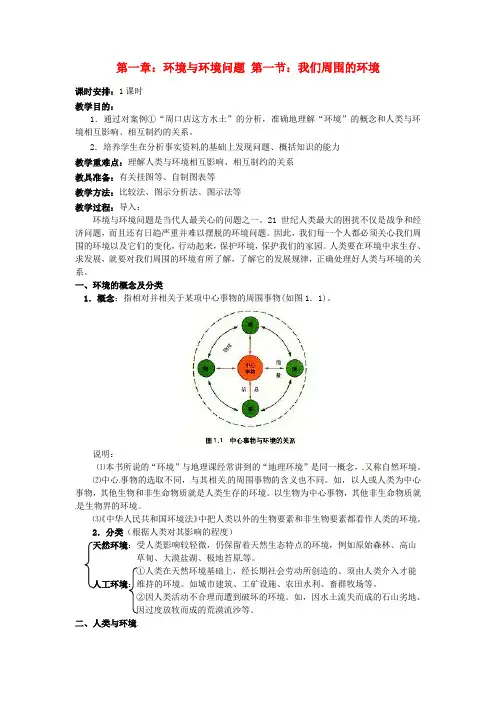

一、环境的概念及分类1.概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物(如图1.1)。

说明:⑴本书所说的“环境”与地理课经常讲到的“地理环境”是同一概念,又称自然环境。

⑵中心事物的选取不同,与其相关的周围事物的含义也不同。

如,以人或人类为中心事物,其他生物和非生命物质就是人类生存的环境。

以生物为中心事物,其他非生命物质就是生物界的环境。

⑶《中华人民共和国环境法》中把人类以外的生物要素和非生物要素都看作人类的环境。

2.分类(根据人类对其影响的程度)天然环境:受人类影响较轻微,仍保留着天然生态特点的环境,例如原始森林、高山草甸、大漠盐湖、极地苔原等。

①人类在天然环境基础上,经长期社会劳动所创造的、须由人类介入才能人工环境:维持的环境。

如城市建筑、工矿设施、农田水利、畜群牧场等。

②因人类活动不合理而遭到破坏的环境。

如,因水土流失而成的石山劣地、因过度放牧而成的荒漠流沙等。

二、人类与环境1.关系:互相影响、互相制约。

人类活动影响了环境,反过来环境也会制约人类,作用力越大则反作用的制约力越大。

(回顾必修II 第五单元人类与环境的关系)读右图试说明图中①②③④这些箭头所代表的含义? ①表示人类生存和发展中从环境中获取物质和能量 ②表示人类新陈代谢和消费活动(包括生产消费和 生活消费)向环境中排放废弃物③表示人类作用于环境。

地理选修6《环境保护》知识点梳理第一章:环境与环境问题1.1环境的概念及分类(1)概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物(2)环境的分类(依据人类对其影响程度):自然环境与人工环境(3)人类与环境的关系:互相影响、互相制约。

1.2环境问题(1)表现:资源短缺,环境污染,生态破坏,全球环境变化★(2)原因:①自然原因引起的环境问题,主要指火山爆发,地震,山崩,泥石流,台风,海啸,寒潮,水旱等自然界固有自然灾害②人为原因A.资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾(根本性的原因);B.短期经济利益与长远环境效益的矛盾;C.局部利益与整体利益的矛盾。

D.个人行为和大众利益的矛盾(3)解决关键:是在尽可能短的时期内,控制世界人口的增长,使世界人口稳定在适度的规模(4)当代环境问题的特点:①危害的不可预见性;②过程的不可逆性;③规模的全球性。

1.3环境观(1)概念:人类的环境观(也称为自然观,或人地关系论)是指人类在长期与环境的共存与斗争中逐渐认识环境而形成的,人类对与其赖以生存的环境相互关系的基本认识。

(2)两种不同的环境观:①传统的环境观人地关系:人地对立;基本观点:征服自然;后果:资源枯竭和环境破坏。

②新的环境观:天人合一,人地归一;保持平衡与协调;良性方向发展。

1.4可持续发展★(1)概念可持续发展就是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求能力构成危害的发展。

它是一个涉及经济、社会、文化技术和自然环境的综合概念。

(2)基本思想①鼓励经济增长;②要保证资源的可持续利用和良好的生态环境;③谋求社会的全面进步。

(3)中国的可持续发展——《中国21世纪议程》第二章:环境污染与防治2.1环境污染概述(1)地理环境的自净能力的概念:指环境对外来物质具有一定的消纳、同化能力。

(2)环境污染的原因:在一定的时间、空间范围内,环境的自净能力是有限的,污染物排放超过其环境其自净能力,就会产生环境污染。

(3)自净机理:物理净化,化学净化,生物净化(4)不同水体的自净规律:河流>湖泊>地下水(原因从流动速度,更新周期,溶解氧考虑)2.2重金属污染:污染物:各种重金属污染过程及危害:通过水体或食物链造成人或动物中毒2.3水体富营养化:水体富营养化发生在淡水水体,称为“水华”;发生在海洋,称为“赤潮”(1)形成条件:较为封闭的海湾、湖泊等水体中,由于水体的流动性差,自净能力弱;(2)污染物:氮磷等植物营养元素;(3)污染源:工业废水、生活污水、农业废水;(4)危害:①水生植物和鱼类死亡;②水质变坏;③湖泊变沼泽;(5)措施:对污染物进行控制,对已污染的水域进行治理。

人教版高中地理选修6 环境保护知识点复习提纲第一章:环境与环境问题一、环境的概念及分类1. 概念:指相对并相关于某项中心事物的周围事物。

中心事物不同环境的概念也不尽相同。

本书所说的环境是指人类的生存环境。

2. 环境的分类(依据人类对其影响程度):自然环境与人工环境3. 人类与环境的关系:互相影响、互相制约。

人类影响着环境,环境也制约着人类,且作用力越大反作用力也越大。

二、当代环境问题的产生1. 表现:资源短缺,环境污染,生态破坏,全球环境变化等问题★2. 原因:(既有自然原因,也有人为原因,而人为原因更为重要)【自然原因】自然原因引起的环境问题,主要指火山爆发,地震,山崩,泥石流,台风,海啸,寒潮,水旱等自然界固有自然灾害所引发的环境变迁。

【人为原因】(1).资源的有限性与人类需求的无限性的矛盾(根本性的原因)(2).短期经济利益与长远环境效益的矛盾(片面追求经济增长,忽略了环境的价值所走过的“先污染后治理的道路”)(3).局部利益与整体利益的矛盾(不是消除污染,而是转嫁污染,促使环境污染全球化)(4).个人行为和大众利益的矛盾(个人行为的不负责,最终影响了大众的利益)补充一:解决关键:是在尽可能短的时期内,控制世界人口的增长,使世界人口稳定在适度的规模,并逐步提高人口的素质。

3. 当代环境问题的特点:(1)、危害的不可预见性人工合成的许多自然界原本不存在的物质,对人类和环境产生的影响具有不可预见性(转基因食品) (2)、过程的不可逆性人类大规模的干预环境,其中有很多过程是不可逆转的。

(3)、规模的全球性有些环境问题,影响的不止影响一个区域,而是具有全球性的影响。

如全球气候变暖、酸雨、生物多样性锐减等。

三、解决环境问题的基本思想(一)一种新的环境观:人类的环境观(也称为自然观,或人地关系论)是指人类在长期与环境的共存与斗争中逐渐认识环境而形成的,人类对与其赖以生存的环境相互关系的基本认识。

目前主要有两种环境观点【传统的环境观】人地关系:人地对立基本观点:征服自然后果:资源枯竭和环境破坏【新的环境观】①天人合一,人地归一②保持平衡与协调③良性方向发展(二)树立可持续发展★1. 概念可持续发展就是既满足当代人的需求,又不对后代人满足其自身需求能力构成危害的发展。

第一节水污染及其成因

教学目的:

1.通过案例学习,分析造成水体污染的污染源及其污染物,明确水污染成因。

2.联系当地实际,学习分析有关水污染现象的污染过程及其危害。

3.以天然水净化为例,理解环境自净能力和环境容量对环境污染的影响。

教学重难点:分析有关水污染现象的污染过程及其危害

教具准备:多媒体图片

课时安排:1课时

教学方法:比较法、案例分析法、探究教学法等

教学过程:

第1课时

地理环境对人类的发展具有双重保障作用,一方面提供资源、能源满足人类生活、生产的需要,另一方面,环境具有容纳、清除和改变人类代谢产物的能力,即自净能力。

一、地理环境的自净能力(以天然水的自净作用为例)

1.概念:指环境对外来物质具有一定的消纳、同化能力。

2.作用:人类自古以来,就把废弃物排放到自然环境中,但是并未对环境造成明显的危害。

3、自净过程中的几种机理(以天然水为例)

污染物进入天然水体后,可以被一系列的物理、化学和生物过程所净化(下图)

4、不同水体的自净规律

原因:因为河水不停地流动,若干天就可更新,污染物进入河流后稀释快,流动的河水溶解氧多,污染物被氧化快。

湖泊水流动性小,更新周期长,以年或月计,污染物常只与局部湖水混合,稀释慢,污染后自净较难。

在地下土层中或岩石空隙里渗流的地下水,自净能力更差。

5、自净作用的意义

掌握不同水体的自净规律,充分利用水体的自净能力,指导人类的活动。

例如,合理安排生产布局,减少人工处理污染物的费用等。

以最经济的方法控制和治理水污染。