世界城镇化发展历程及其经验

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:3

城镇化的国际经验积极稳妥地推进城镇化,既是现代化建设的必然要求,也是扩大内需最雄厚的潜力所在,是经济结构调整的重要内容。

在经济全球化不断发展的背景下,中国特色城镇化道路的选择,不仅要着重于自身国情的深入研究,也应当立足国际视野,从发达国家城镇化发展的一般规律中得到启示,进而把握我国城镇化的发展趋势。

因此,总结和借鉴发达国家城镇化的成功经验,对我国城镇化发展具有重要的现实意义。

一、经验借鉴——发达国家城镇化进程的演变规律(一)从总体趋势看,经济发展水平是推进城镇化的重要前提1、城镇化率随着经济发展水平的提高而不断攀升发达国家在人均GDP3000—10000美元阶段,城镇化率均呈现不同程度的上升趋势。

在人均GDP3000美元时,美、法、德、日、英、韩六国城镇化率平均为72.6%;人均GDP6000美元时,城镇化率平均为74.5%;人均GDP10000美元时,城镇化率平均达到75.5%。

2、发达国家城镇化主要呈现四种模式第一种模式是“经济平稳较快增长—城镇化率平稳上升”,以美国为代表。

1964年,美国人均GDP达到3000美元,城镇化率为71.5%;1973年人均GDP6000美元时,城镇化率为73.6%;1978年人均GDP10000美元时,城镇化率为73.7%;2011年人均GDP达到48112美元,城镇化率上升至82.4%,比1960年提高12.4个百分点。

第二种模式是“经济波动性增长—城镇化率阶梯式上升”,以法国和日本为代表。

20世纪70年代初,法国和日本人均GDP达到3000美元,城镇化率分别为71.4%和74.2%;70年代中期人均GDP6000美元时,城镇化率分别为72.9%和75.9%;70年代末至80年代初人均GDP10000美元时,城镇化率分别为73.2%和76.5%;2011年人均GDP分别达到42377美元和45903美元,城镇化率进一步上升至85.7%和91.1%,分别比1960年提高23.9个和27.9个百分点。

专题十五:世界城镇化发展的相关理论与经验借鉴目录1城市化的理论综述和一般规律1.1城市化理论的发展从1858年马克思提出“乡村城市化”的概念至今,城市化理论已有了一个半世纪的发展史,城市化的理论在不断延伸扩充,来自不同领域的学者,根据各自不同的需要,从不同的视角进行剖析。

总体来看,西方城市化研究理论非常丰富,二元经济模型在城市化研究的早期占据了主导地位,但随着研究的深入,模型被不断的改进;在城市化的空间机制方面,“增长极”理论、“扩散-极化”理论和“核心-边缘”理论占据了主流;1960年代以后的集体消费论、资本积累论、世界城市体系理论和新国际劳动分工理论为主的新马克思主义城市化理论风靡一时;此外,基于实证研究总结的“城乡一体化”模式以及基于分工的新兴古典城市化模型也是比较有意义的城市化理论成果。

另一方面,关于城市化发展的“S”曲线规律、集聚经济理论和以中心地理论、位序数量分布、位序规模分布和首位度为主的城市体系理论等也是比较重要的城市化研究成果。

西方发达国家的城市化过程基本上是在工业化过程的基础上发展起来的。

所以很多学者认为,二战结束后的发展中国家的城市化与西方发达国家具有相似的过程,只是不同时空上的重复而已。

然而随着深入的研究,这种假设受到越来越多的怀疑和挑战。

社会主义国家城市化也因为其政治经济特征等的影响,在高速工业化进程中,城市化并未获得相应速度的发展,出现了不足城市化、反城市化过程。

特别在1978年改革开放后,我国的经济建设和城市发展道路进入了一个新的时期。

与中国城市发展和城市化实践相对应,国内外学者都敏锐地捕捉到中国城市化进程的一系列变化,并对此以不同的方法,从不同的角度进行了探讨。

国外学者对中国城市化理论研究主要集中在以下方面:(1)中国城市化过程及其城市化水平的影响因素;(2)中国城市化动力机制;(3)中国城市化与西方城市化理论之间的差异;(4)中国政府的作用;(5)全球化背景下的中国城市化发展。

世界历史上的城市化进程城市化是一个全球性的话题,贯穿了世界历史的各个时期。

无论是古代的大都市还是现代的超级城市,城市化对于人类社会的发展和进步起到了重要的推动作用。

本文将从不同时期的城市化进程进行探讨,带领读者了解世界历史上的城市化演变。

一、古代城市化进程古代城市化进程始于兴起于河流流域的早期文明。

古埃及的尼罗河流域、古巴比伦的幼发拉底河流域和中国黄河流域都是古代最早形成的城市化地区。

首先让我们来看古埃及的城市化进程。

尼罗河流域的农业发展和对河流水资源的依赖促使了城市的产生。

尼罗河上的城市底比斯成为古代埃及的首都,周边城市如华沙和阿莱克桑德里亚也逐渐兴盛起来。

同样,古巴比伦的城市化进程也是从河流流域开始的。

幼发拉底河的河流水资源为巴比伦人民的生产和生活提供了充足的条件,城市发展迅速。

巴比伦成为了古代美索不达米亚文明的代表城市。

在古代中国,黄河流域的城市化进程也是一个引人注目的话题。

早在新石器时代晚期,中国就出现了最早的城市遗址如仰韶文化遗址、马家沟遗址等。

随着农业生产的发展,城市也逐渐兴起,如河南的安阳、河北的邯郸等。

二、中世纪城市化进程中世纪是欧洲城市化进程的重要时期。

罗马帝国的衰落、日耳曼民族的入侵和封建制度的形成共同促使了中世纪城市化的兴起。

在中世纪的欧洲,荷兰、比利时和意大利的城市化进程尤为突出。

荷兰和比利时地处欧洲平原地区,土地肥沃,交通便利,这为城市的兴起提供了有利条件。

阿姆斯特丹、布鲁塞尔等城市崛起,成为欧洲贸易中心。

意大利的城市化进程也非常显著,如威尼斯、佛罗伦萨等城市在贸易、文化等方面取得了巨大成就。

同时,亚洲的中世纪城市化进程也不可忽视。

中国的南宋时期,江南地区的城市快速发展,如苏州、杭州等成为繁荣繁华的城市。

此外,摩洛哥的菲斯、伊朗的伊斯法罕等城市也在中世纪期间崛起。

三、现代城市化进程现代城市化进程可以追溯到工业革命时期,这是城市化进一步加速的时代。

工业革命带来了生产力和交通运输方式的巨大变革,城市规模的扩大成为不可避免的趋势。

世界的城市化进程和发展趋势城市化是现代化的产物,是社会经济发展到一定阶段的必然现象。

城市化不仅改变了人们的居住方式,也推动了社会结构、经济模式和文化观念的变革。

本文将从世界城市化的进程、特点以及发展趋势三个方面进行阐述。

一、世界城市化进程1.1 城市化的定义城市化(Urbanization)是指人口、经济活动、社会结构和文化观念从乡村向城市的转移和集中过程。

城市化是一个复杂的社会经济现象,包括人口的城市迁移、城市人口的快速增长、城市面积的扩大和城市化率的提高。

1.2 城市化的阶段城市化的发展可以分为三个阶段:初期城市化、快速发展阶段和成熟阶段。

1.2.1 初期城市化阶段初期城市化阶段主要发生在工业革命之前,城市是政治、文化和经济的中心,但人口规模较小,城市化水平较低。

1.2.2 快速发展阶段快速发展阶段是工业革命之后,随着工业化的推进,大量人口涌入城市,城市化水平迅速提高。

1.2.3 成熟阶段成熟阶段是城市化发展的高峰期,城市化水平达到或接近饱和。

在这一阶段,城市化速度放缓,城市发展开始注重质量和可持续发展。

1.3 城市化的地区差异世界城市化的地区差异明显,发达国家和发展中国家之间的城市化水平、速度和模式都有所不同。

发达国家城市化水平较高,城市化过程中出现了大规模的城市郊区化现象;发展中国家城市化速度快,但城市化水平相对较低,城市化过程中面临着诸多挑战,如贫民窟问题、交通拥堵和环境污染等。

二、世界城市化的特点2.1 城市化速度快世界城市化的一个显著特点是速度快。

尤其是发展中国家,城市化速度远远超过了发达国家。

例如,中国城市化速度在过去的几十年里一直保持在高位。

2.2 城市化水平不断提高随着社会经济的发展,世界城市化水平不断提高。

目前,全球城市化率已经超过50%,许多发展中国家城市化率已经达到或超过70%。

2.3 城市化过程中的社会经济问题世界城市化过程中,普遍存在着社会经济问题。

如贫民窟问题、失业问题、城乡差距问题等。

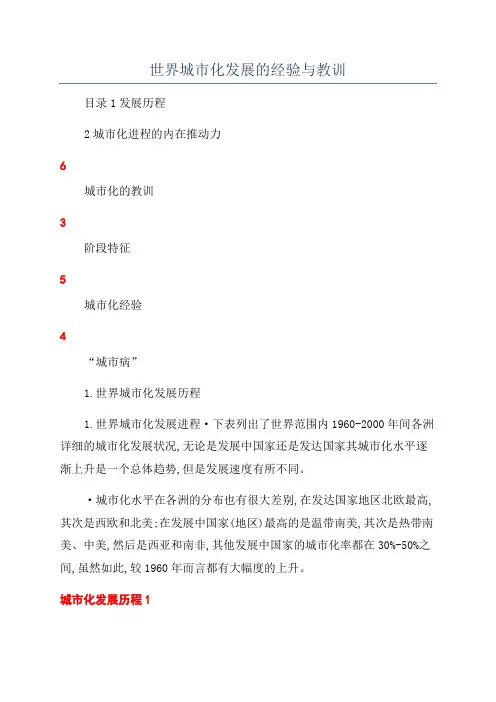

世界城市化发展的经验与教训目录1发展历程2城市化进程的内在推动力6城市化的教训3阶段特征5城市化经验4“城市病”1.世界城市化发展历程1.世界城市化发展进程·下表列出了世界范围内1960-2000年间各洲详细的城市化发展状况,无论是发展中国家还是发达国家其城市化水平逐渐上升是一个总体趋势,但是发展速度有所不同。

·城市化水平在各洲的分布也有很大差别,在发达国家地区北欧最高,其次是西欧和北美;在发展中国家(地区)最高的是温带南美,其次是热带南美、中美,然后是西亚和南非,其他发展中国家的城市化率都在30%-50%之间,虽然如此,较1960年而言都有大幅度的上升。

城市化发展历程1世界的总体增长速度在下降,发达地区的下降速度更加明显,在同一时期内世界最不发达地区的城市化水平的增长速度不但没有下降反而有所升高,发展中国家的变化幅度不如发达国家明显就各大洲而言,同一时期内欧洲的下降幅度最明显而非洲和亚洲的城市化速度虽然也都呈现下降趋势但下降幅度还很小,基本上还维持在高速发展状态22.城市化进程的内在推动力经济增长与科技进步从经济学角度看,城市化是在空间体系下的一种经济转换过程,人口和经济之所以向城市集中是集聚经济和规模经济作用的结果。

经济增长必然带来城市化水平的提高,而城市化水平的提高无疑又加速经济增长。

科技在经济发展中的作用日益加大,经济发展的科技含量越来越高。

科技进步会加速经济增长,深刻地促进产业集聚及产业结构的转换,影响城市化进程,可以说技术进步是城市化发展的源动力。

先进的农业技术推动人口向城市转移。

产业结构的转换城市化发展的最基本的动力是产业的空间集聚,也就是工业化过程。

产业结构的调整和演进会改变城市的形态和规模,进而影响城市化的发展进程。

城市化发展的本身,就是变落后的乡村社会和自然经济为先进的城市社会和商品经济的历史过程,所以农业发展是城市化的初始动力,而在产业革命之后,工业化则成为城市化的根本动力。

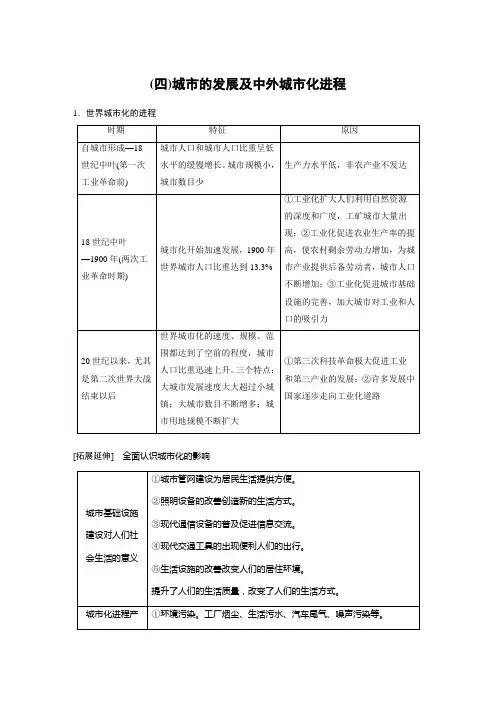

(四)城市的发展及中外城市化进程1.世界城市化的进程[拓展延伸]全面认识城市化的影响针对练1《雾都孤儿》是英国小说家查尔斯·狄更斯在维多利亚时代的作品。

《雾都孤儿》写于《济贫法》通过之时,英国正经历一场转变,从一个农业和农村经济向城市和工业国家的转变。

《济贫法》允许穷人依赖接受公共援助,却要求他们进行必要的劳动。

《济贫法》有提高穷人阶级的生活水平的作用,却对最无助的下层阶级施以惩罚。

该作品()A.揭示了英国政府救助贫困人群的责任B.反映了英国蒸汽时代繁杂的社会问题C.再现了英国君主立宪政体的发展完善D.说明了英国政府大力干预市场的经济答案 B解析依据“英国正经历一场转变,从一个农业和农村经济向城市和工业国家的转变”可知,反映的是工业革命的相关史实;依据材料“《济贫法》允许穷人依赖接受公共援助,却要求他们进行必要的劳动。

《济贫法》有提高穷人阶级的生活水平的作用,却对最无助的下层阶级施以惩罚”可知,体现了对于受救济的穷人阶层,《济贫法》呈现了既救济又强制,既提高生活又惩罚的两面性,实质上反映了工业革命时期济贫问题的复杂性,故B正确,A错误。

C、D两项所述题干未体现,故排除。

2.中国古代城市的发展[拓展延伸]我国古代城市发展的主要特征(1)传统的政治性城市逐渐向商业化城市发展,表明商品经济日趋活跃。

(2)农村人口不断涌向城市,城市人口增多,城市规模扩大。

(3)明朝中后期,在商品经济繁荣的江南某些城市,出现了资本主义生产关系的萌芽。

(4)随着城市商品经济的发展,市民的生产方式、生活方式、价值观念乃至艺术形式都逐渐发生变化。

针对练2《中国的历史:绚烂的世界帝国——隋唐时代》描述:顺着纵横于扬州城的运河(官河)沿岸形成了许多“市”,这里不仅是大米和食盐交易之地,而且还从事金银器、丝织品、木材、茶叶等各种商品的交易……城内的“侵街”现象急速扩大,一到夜晚整个街道灯火通明。

据此可知()A.农产品开始商品化B.商帮兴起,专门贸易发达C.城市经济功能增强D.运河开凿,经济重心南移答案 C解析材料“顺着纵横于扬州城的运河(官河)沿岸形成了许多‘市’”“城内的‘侵街’现象急速扩大,一到夜晚整个街道灯火通明”表明城市中坊和市的界限被打破,旧时日中为市的经营时间限制也被打破,反映了城市经济功能增强,故选C项。

城镇化的发展历程城镇化是指人口从农村地区迁徙到城市地区,并在城市中生活和工作的过程。

城镇化的发展历程可以追溯到人类社会的早期,但其大规模发展起源于工业革命时期。

在过去的几百年里,城市人口规模的增长是城镇化的一个显著特点。

一开始,城市人口主要由手工行业和商业活动的从业人员组成。

然而,随着工业革命的到来,大规模的工厂和制造业企业迅速崛起,吸引了大量的农民工流入城市,寻求更好的工作机会和生活条件。

19世纪下半叶至20世纪初,城市迅速发展,出现了许多新兴的行业和职业,如铁路、电力、煤矿和钢铁行业。

这些行业的迅速发展为城市提供了更多的工作机会,吸引了更多的人口涌入城市。

城市化的进程使得城市逐渐成为经济、政治和文化中心,城市的基础设施如道路、桥梁、排水系统等也得到了大规模的建设。

在20世纪中叶,随着推动城市化进程的科技和经济发展,城市化的速度进一步加快。

全球范围内的城市化呈现出不同程度和形式,发展的核心是城市化带来的经济、社会和文化变革。

然而,在城市化进程中也存在一些挑战,如城市贫困、土地使用问题、环境污染等。

因此,各国都在努力解决这些问题,实现可持续城市化。

在当今世界,城市化进程进一步加速。

随着全球化的加剧和科技的不断创新,城市成为连接全球的重要节点,吸引着大量的人口和投资。

特别是发展中国家,城市化进程迅速,大量的农民工流入城市,解决了农村就业和贫困问题,同时也为经济发展提供了动力。

城市化的发展历程表明,城市化不仅仅是人口从农村迁移到城市的现象,更是一种经济、社会和文化的变革。

城市提供了更多的就业机会、教育资源和医疗服务,吸引了大量的人口涌入。

但同时也面临着一系列的挑战,如住房、交通和环境等。

因此,在城市化的进程中,政府和社会各界需要共同努力,制定有效的政策和措施,实现城市化的可持续发展。

总之,城镇化的发展历程是一个由农村到城市的漫长过程,随着时间的推移,城市化不断加速,带来了社会和经济的变革。

城市化的挑战和机遇并存,需要各方共同努力,实现城市化的可持续发展。

城镇化发展历程引言城镇化是指人口从农村向城市转移的过程,是现代化进程中的重要组成部分。

随着经济的发展和社会结构的变革,城镇化在世界各国都得到了广泛的关注和推动。

本文将探讨城镇化发展的历程,包括其起源、发展阶段和影响等方面。

起源城镇化的起源可以追溯到人类社会的早期。

在农业社会出现之前,人类主要以狩猎和采集为生,居住在散居的小型社群中。

随着农业的发展,人类开始定居下来,形成了最早的城镇。

这些城镇通常是以农业为基础,人们通过农耕来维持生活。

历史发展阶段第一阶段:农业城镇化在农业社会时期,城镇化的发展主要依赖于农业的发展。

人们逐渐从散居的农村地区迁移到城镇,从事农业生产和手工业活动。

这种城镇化形式在古代文明如埃及、古希腊和古罗马等国家都有出现。

第二阶段:工业城镇化工业革命的到来标志着城镇化进入了一个新的阶段。

工业的发展带动了城市的迅速扩张,大量农民进入城市从事工业生产。

这种城镇化形式在18世纪的英国和19世纪的美国得到了充分展示。

第三阶段:现代城镇化随着经济的全球化和城市化进程的加快,现代城镇化呈现出新的特点。

城市规模不断扩大,人口快速增长,城市功能日益多元化。

现代城镇化不仅仅是经济的转移,还涉及到文化、教育、医疗和社会服务等方面。

第四阶段:可持续城镇化由于城镇化过程中存在一系列问题,如资源短缺、环境污染和社会不平等等,人们开始关注可持续城镇化的发展。

可持续城镇化强调经济、社会和环境的协调发展,追求人与自然的和谐共生。

影响城镇化对经济、社会和环境都产生了深远的影响。

经济影响城镇化为经济发展提供了强大的动力。

城市集聚效应促进了产业的集中和创新能力的提升,有效推动了经济的增长。

同时,城镇化也带来了就业机会和消费需求的增加,促进了市场的扩大和商品的流通。

社会影响城镇化改变了人们的生活方式和社会结构。

城市提供了更多的教育、医疗和文化资源,提高了人们的生活质量和社会福利。

同时,城镇化也带来了社会问题,如失业、贫困和社会不平等等,需要政府和社会各界共同努力解决。

全球城市化的演变和趋势随着全球化的推进,全球城市化成为了一个不可避免的趋势。

城市化是指人口从农村地区转移到城市,并让城市人口增长的过程。

无论是经济的发展、人们的生活方式还是文化的融合,都成为了城市化的关键驱动因素。

然而,全球城市化的演变也面临着许多不同的问题和挑战。

1. 全球城市化的演变城市化的概念被广泛地运用于全球,不同国家、不同地域的城市化进度、模式和影响也各不相同。

美国及其周边国家和欧洲是世界城市化进程最先迈出的地域,其中大多数城市都是在工业化发展时期和工业化峰值期之间获得了爆炸式增长。

20世纪70和80年代,日本和台湾地区开始了对城市化的强劲推动。

随后,发展中国家也加入了城市化这一浪潮。

这些国家和地区的城市化发展也呈现出不同的特征。

例如,美国是先进经济体中最早实现城市化的国家之一,其城市化发展模式以“大规模单中心城市发展”为特点。

而发展中国家的城市化则显得更加复杂,主要表现为快速城市化、超大城市的兴起、城市区域的拓展和大量贫困人口的从农村迁徙到城市区域等等。

城市化的演变带来了几个显著的趋势:(1)城市化的加速:在现代化过程中,城市人口正在以惊人的速度增长,这与人们的生活方式和经济发展密切相关。

有预测认为,到2050年,全球将有68%的人口居住在城市中。

(2)城市化的分化:全球各种类型城市间的差距正在加大。

一些大城市可以很好地融入全球经济体系,吸引外国直接投资和国际人才,而另一些城市则无法适应新的经济和社会趋势,会导致萧条和城市的萎靡。

(3)城市化的环境问题:城市化带来的环境问题包括空气和水质问题、噪音污染、垃圾处理、气候变化和城市热岛效应等,城市发展需要解决这些问题并推进绿色化发展。

2. 全球城市化的趋势随着城市化的加速,城市在全球经济、文化、教育和科技方面扮演着越来越重要的角色。

全球城市化趋势的主要方向包括:(1)城市效率化:随着科技的不断发展,城市化进程也会越来越重视效率化。

通过科技手段提升城市交通出行效率、节能减排、垃圾分类和收集等方面,为城市的可持续发展提供支持。

世界城市发展历程

1. 古代城市的形成:在古代,城市的形成多是由于农业、贸易和政治中心的集中。

例如,古埃及的首都开罗是由于尼罗河的流域农业和封建制度的发展而形成的。

2. 中世纪城市的崛起:中世纪城市的崛起主要是由于封建制度的瓦解和城市经济的发展。

例如,欧洲的复兴时期,城市如佛罗伦萨、威尼斯和热那亚迅速崛起,成为贸易和文化的中心。

3. 工业革命对城市发展的影响:工业革命的到来引发了城市化进程的加速。

工业化带来了大规模的城市人口增长和城市基础设施的建设,如铁路、工厂和公共交通系统。

伦敦、曼彻斯特和伯明翰等城市在此期间迅速发展。

4. 城市化的全球化现象:20世纪以来,全球各地都出现了城

市化潮流。

世界上一些最大的城市,如东京、纽约和巴黎,以其独特的文化、经济和政治影响力,成为全球重要的城市中心。

5. 城市规划和可持续发展:现代城市发展越来越重视城市规划和可持续发展。

城市规划师致力于创建更加宜居、环保和人性化的城市环境,以应对日益增长的人口和资源压力。

例如,荷兰的阿姆斯特丹以其先进的城市规划和可持续交通系统而著名。

6. 未来城市发展的趋势:未来城市发展将面临新的挑战和机遇。

随着科技的进步,智能城市的概念越来越受关注,以利用新技术提供更高效的城市管理和服务。

此外,气候变化和资源限制

也将对城市发展产生重大影响,城市将不得不采取可持续、低碳的发展模式。

城镇化的历史演变一、初始城镇化在人类社会发展的早期,城镇化的现象就已经开始显现。

在古代,城镇主要作为政治、经济、文化的中心而聚集起来。

在这个阶段,城镇化主要表现为人口和物资的聚集,以及城市规模的扩大。

然而,由于生产力和技术水平的限制,城镇化的速度相对较慢。

二、工业化推动随着工业革命的到来,城镇化进程开始加速。

工业化带来了新的生产方式和技术手段,促进了社会经济的发展,同时也吸引了大量的人口向城市聚集。

在这个阶段,城市开始成为经济活动的中心,城镇化成为社会经济发展的重要标志。

三、西方工业革命西方工业革命的爆发推动了全球城镇化进程的加速。

在这个时期,欧洲和北美的许多城市经历了快速的发展和扩张。

工业化带来了新的生产方式和生活方式,也带来了新的城市问题和挑战。

四、全球城镇化随着全球化的进程加速,城镇化也开始在全球范围内展开。

许多发展中国家开始出现快速的城市化进程,城市人口数量迅速增长。

在这个阶段,城市开始成为全球政治、经济和文化的重要中心。

五、逆城镇化现象在城镇化进程的后期,一些大城市开始出现逆城镇化现象。

由于城市中心地区的过度拥挤和环境恶化,一些居民开始选择离开城市中心,搬到郊区或小城镇居住。

这种现象在一些发达国家比较普遍。

六、新型城镇化为了应对城市发展中面临的问题和挑战,一些国家开始探索新型城镇化的道路。

新型城镇化注重城乡统筹发展,强调城市的可持续发展和居民生活质量的提高。

通过优化城市规划和管理,新型城镇化旨在实现经济、社会和环境的协调发展。

七、可持续发展可持续性发展已成为当代城镇化过程中不可或缺的考虑因素。

在制定城市规划时,不仅要考虑城市经济的发展,还需充分考虑环境、社会和资源的可持续性。

通过推广绿色建筑、绿色能源和绿色交通等措施,减少城市对环境的负面影响,提高居民的生活质量。

此外,还需关注城乡之间的均衡发展,确保所有人都能分享到城镇化带来的益处。

八、未来趋势随着科技的进步和社会需求的变化,未来城镇化的趋势可能将包括智能化、个性化及生态化等方面的发展。

城市化的历史进程世界城市化的进程大致经历了三个阶段:一是工业革命前时期。

早期城市因生产力水平不高,可提供城市居民需要的农副产品数量有限,所以城市发展受到限制。

那时城市数目少、规模不大,城市人口比重小,主要分布在灌溉发达、利于农业生产或便于向周围征收农产品的地带。

早期城市主要为行政、宗教、军事或手工业中心。

这个阶段延续的时间最长,城市人口增长缓慢,直到1800年,世界城镇人口仅占总人口的3%。

二是工业社会时期。

18世纪中叶开始,迎来了城市发展史上一个崭新的时期。

在工业革命的浪潮中,城市发展之快、变化之巨,超过了以往任何时期。

工业化带动城市化,是近代城市化的一个重要特点。

欧美国家城市数目激增,城市规模快速增长,英国在1900年城镇人口比重达到75%,成为世界上第一个城市化国家。

近代世界城市化的又一特点是亚非国家城市化的兴起,出现了一元的封建城市体系向封建城市与近代城市并存的二元结构转化。

世界城市体系的出现是近代城市化的第三个特点。

1950年,世界城市化水平上升到29.2%。

三是当代世界的城市化。

第二次世界大战后,城市化开始形成世界规模。

因为从50年代到70年代初期,资本主义国家经济增长较快,殖民地半殖民地国家取得政治独立以后,经济上也有一定发展,这一切大大加快了世界城市化的进程。

发展中国家已经构成当今世界城市化的主体。

城市化的阶段特征根据发达国家的城市化经历,一个国家或地区的城市化过程大致呈一条拉平的“s”形曲线。

当人口城市化水平达到30%左右时,进入快速发展阶段,达到70%左右时,进入相对稳定阶段。

发达国家的城市化过程至今经历了四个阶段:①集中趋向的城市化阶段。

该阶段城市化的主要特征是中心城市人口和经济迅速增长,特别是市中心城区形成高度集聚。

②郊区城市化阶段。

这个时期城市化的特征是,在工商业继续向城市,特别是大城市中心集中的同时,郊区人口增长超过了中心市区。

③逆城市化阶段。

在郊区城市化继续发展的同进,中心市区显现衰落景象,出现人口净减少。

地球的城市化进程与特点随着人口的不断增长和经济的快速发展,地球上的城市化进程不可避免地加速进行。

城市化作为一种社会现象,在全球范围内具有普遍性,但各个地区的城市化特点也有所不同。

一、全球城市化的进程全球城市化的进程可以追溯到人类文明的发展史。

随着农业革命和工业革命的推进,大量人口迁移到城市中,城市从传统的村落聚居发展成为现代化的社会组织形式。

目前,全球范围内的城市化进程趋于加快,尤其是发展中国家的城市化速度更为迅猛。

二、发展中国家的城市化特点1. 巨大的人口规模:发展中国家的人口庞大,特别是中国和印度等人口大国。

这导致大量的人口涌向城市,使城市化进程加速。

2. 快速的经济发展:发展中国家经济的腾飞,带动了城市的发展。

城市成为了重要的经济中心,吸引了大量的人力、物力和财力投入。

3. 城乡差距加大:在发展中国家,城市和农村之间的发展差距日益加大。

城市的发展更具活力和吸引力,因此城市化的速度更快。

4. 城市基础设施的建设:随着城市化的推进,城市基础设施的建设也得到了大力发展。

交通、水电、通讯等基础设施的完善,为城市提供了更好的生活和工作环境。

5. 产业结构的转变:随着发展中国家经济结构的调整,农业劳动力逐渐向城市流动,工业和服务业成为城市经济的主导。

这也带动了城市化进程的加快。

三、发达国家的城市化特点1. 基础设施的完善:发达国家的城市化进程较早开始,其城市基础设施已经相对完善,城市环境质量高。

2. 人口稳定增长:相对于发展中国家,发达国家的人口增长较为稳定。

人口规模相对较小,城市化进程相对缓慢。

3. 多元化的产业结构:发达国家的城市以服务业和高科技产业为主,产业结构多元化。

城市经济比较稳定,城市化的进程相对较为平缓。

4. 高度的城市规划:发达国家注重城市规划和管理,城市环境美观整洁,城市功能完备。

5. 城市再生与可持续发展:发达国家注重城市的再生和可持续发展,提倡生态环保和绿色发展。

城市的绿地和公园设施得到重视,增加居民的生活质量。

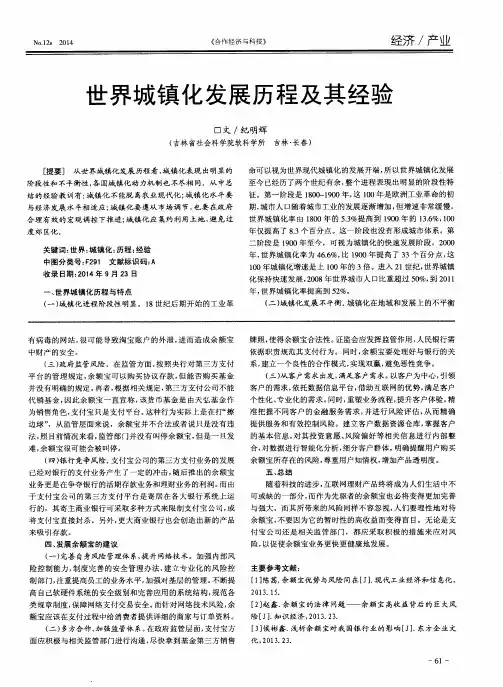

世界城镇化发展历程及其经验

[提要] 从世界城镇化发展历程看,城镇化表现出明显的阶段性和不平衡性,各国城镇化动力机制也不尽相同。

从中总结的经验教训有:城镇化不能脱离农业现代化;城镇化水平要与经济发展水平相适应;城镇化要遵从市场调节,也要在政府合理有效的宏观调控下推进;城镇化应集约利用土地,避免过度郊区化。

关键词:世界;城镇化;历程;经验

一、世界城镇化历程与特点

(一)城镇化进程阶段性明显。

18世纪后期开始的工业革命可以视为世界现代城镇化的发展开端,所以世界城镇化发展至今已经历了两个世纪有余,整个进程表现出明显的阶段性特征。

第一阶段是1800~1900年,这100年是欧洲工业革命的初期,城市人口随着城市工业的发展逐渐增加,但增速非常缓慢,世界城镇化率由1800年的5.3%提高到1900年的13.6%,100年仅提高了8.3个百分点。

这一阶段也没有形成城市体系。

第二阶段是1900年至今,可视为城镇化的快速发展阶段。

2000年,世界城镇化率为46.6%,比1900年提高了33个百分点,这100年城镇化增速是上100年的3倍。

进入21世纪,世界城镇化保持快速发展,2008年世界城市人口比重超过50%,到2011年,世界城镇化率提高到52%。

(二)城镇化发展不平衡。

城镇化在地域和发展上的不平衡性也是伴随世界城镇化进程的显著特征。

工业化起步于欧洲国家,所以欧洲国家的城镇化进程也较其他国家快,随着时间的推进,城镇化在各地域的差异明显。

根据2011年版《世界城市化展望》数据,2011年较发达地区居住在城市的居民比例为78%,而这一比例在欠发达地区只有47%。

从国家的城镇化率的比较上也可看出这种不平衡,新加坡很早就实现了城镇化,2000年以后其城镇化率即为100%,美国、英国、日本等发达国家的城镇化率在2011年分别达到82.4%、79.6%和91.1%,而孟加拉国、柬埔寨和斯里兰卡的城镇化率还都在30%以下。

二、典型国家城镇化进程

由于国情、发展环境和发展战略的不同,各国城镇化进程表现出一定的差异,甚至形成了完全不同的城镇化模式。

他山之石,可以攻玉。

剖析国外典型的城镇化进程,从中可以总结出经验和教训。

(一)英国。

英国是世界上最早发展现代工业的国家,产生了一批最早的工商业城镇。

1851年英国城镇化率达到50%,成为世界上第一个实现城镇化的国家,从1760年产业革命算起,用了90年的时间,值得一提的是,当时的世界城市人口比重仅为6.5%。

英国在早期实行的是自由放任式的城镇化模式,随着社会矛盾和不同利益集团的冲突骤然加剧,产生了地区间和社会内部发展严重的不均衡和大小城市的发展比例严重失调等问题,阻碍了城镇化的进一步发展。

英国政府通过颁布一系列法律和建立相应组织机构的方式对城镇化的负面影响进行干预,并创造了一种用城市规划来合理布局城市的新方式。

(二)美国。

相比较西欧国家,美国的城镇化起步较晚,1790年美国在第一次人口普查时城镇化水平仅为5%,到20世纪70年代,其城镇化水平稳定达到70%。

大都市区在美国经济中扮演了重要的角色。

以大纽约区、五大湖区和大洛杉矶区为代表的三大都市带的GDP占全美国份额的76%,这是美国多年推行大都市区经济的结果。

美国大都市区产业发展代表了产业转型的方向,大都市区的产业转型极大地推动了美国社会经济结构的转变,造就了美国“新经济”的奇迹。

20世纪五十年代,美国出现了“逆城镇化”现象。

美国城市人口由紧凑型向分散型转变,形成了蔓延式扩张的城镇化方式。

这种方式降低了人口的密度,对缩小城乡差距有一定的促进作用,但是人口在地域上的扩张也带来了很多的问题,比土地资源的浪费和生态环境的破坏。

20世纪90年代以后,美国提出了“精明增长”的概念强调减少盲目扩张,保护开放空间和创造舒适的环境,实现经济、环境和社会的协调。

(三)日本。

日本城镇化进程比西方国家晚了百余年,但其只用了几十年时间就达到了西方发达国家的水平。

城镇化水平从1920年的18%增长到1946年的53%,到2011年,日本城镇化率已达91.1%。

日本城镇化在空间上采取的是高度集中型模式,即首先对少数几个都市圈进行集中开发。

这也是由日本的国情决定的,其国土面积小,人口密度大,可供开发的空间有限。

高度集中的城镇化模式有力地促进了日本的工业化进程,也使战后日本的经济迅速复苏和增长。

但由于存在人口和经济在地域分布上有过密与过疏的问题,使得日本大都市和农村在发展上都有乏力的表现:一是大都市内人口拥挤、住房紧张、地价昂贵、居民生活压力大等;二是农村存在劳动力不足、空心化、人口老龄化严重等。

针对这些问题,日本大规模地发展卫星城市,引导人口与经济要素向都市圈外疏散。

(四)韩国。

与日本模式相似,韩国也是以大城市为主导来推动城镇化。

1965年韩国城镇化率仅为32.4%,到1980年就达到56.9%,到1990年城镇化率为73.8%,到2011年城镇化率达到83.2%。

以“工业为主、大企业为主、大城市为主”的政策是韩国为了追赶发达国家采取的办法,优先发展大城市,使得人口和产业向少数大城市高度集聚。

目前,韩国城市人口的近60%集中在8个百万人口以上的大城市。

特别是以首尔为核心的首都圈,国土面积仅占全国的12%,但一度集中了韩国近一半的人口、近60%的制造业和70%的国内生产总值。

这种过度集聚发展也成为韩国城镇化的主要问题,韩国政府通过实施地方都市圈战略,

形成能够与首都圈相抗衡的区域,来达到扩散人口、产业和机构的作用,从现实情况看,这种战略产生了一定的效果。

(五)拉美地区。

拉美地区的城镇化是从19世纪殖民地时代开始的,1930年城镇化率达到32%。

20世纪50年代后,拉美地区就进入了城镇化加速推进阶段,城镇化率从40%提高到目前的80%,比欧洲水平还高,位居世界第二。

拉美国家城镇化是典型的过度城镇化类型。

“过度城镇化”对拉美经济社会产生了深远影响。

多年来,很多学者将“过度城镇化”带来的一些社会问题称为“拉美陷阱”或“拉美化”。

这些问题包括:城镇化率远远高于工业化率,导致就业岗位严重不足,失业率居高不下;收入分配严重不公和两极分化情况严重;住房紧张与贫民窟问题突出;医疗和教育资源不足;政府服务不均等。

这些社会问题在不同程度上反作用于经济政策和经济增长,带来巨大的负面影响,成为“中等收入陷阱”的典型案例。