【药理学笔记】药物代谢动力学

- 格式:docx

- 大小:9.09 KB

- 文档页数:3

医学中的药物代谢动力学随着现代医学的发展,越来越多的人开始关注药物代谢动力学。

药物代谢动力学是研究药物在人体内代谢和消除的过程,其中包括药物吸收、分布、代谢和排泄等过程。

药物代谢动力学对于合理用药、剂量计算以及药物相互作用等方面都有着重要的作用。

在本文中,我们将深入探讨药物代谢动力学的相关知识。

一、药物吸收药物吸收是药物代谢动力学的第一个环节。

药物吸收的速度和程度会影响到药物的作用效果。

通常药物可以通过口服、注射、贴片、吸入等途径进入人体,其中口服是最常见的一种途径。

药物在人体内的吸收受到多种因素的影响,包括药物的物理化学性质、药物剂型、消化道的生理状态、肝功能和肠胃道的pH值等。

二、药物分布药物分布是指药物在体内的分布情况。

药物在体内分布的主要机制是血液循环和给药部位。

药物分布的速度和程度取决于药物的通透性和亲密性、药物与组织蛋白的结合程度、药物的分子大小和脂溶性等因素。

药物在体内分布后,不同的局部组织有着不同的收集效应和蓄积能力。

例如,一些药物会蓄积在肝脏和肺部等组织中,这些组织容易发生药物中毒。

三、药物代谢药物代谢是指药物在体内代谢的过程。

主要包括肝脏细胞和肠道细胞中的两种代谢途径,即肝脏细胞中的代谢和肠道细胞中的代谢。

药物在肝脏中的代谢主要是通过肝酶系统来完成的。

肝酶系统包括多种酶,包括细胞色素P450酶、酯酶、葡萄糖醛酸转移酶、硫酸转移酶等。

药物在经过肝酶的作用后,会产生代谢产物,代谢产物可以是药物本身,也可以是像酸、羧酸、酮、酚等物质。

药物代谢的速度和程度会影响到药物的疗效和药物的安全性。

有些药物经过肝酶的代谢后,会形成有毒物质,容易导致一些不良反应。

四、药物排泄药物排泄是指药物在体内经过肝脏转换后排出体外的过程。

药物在体内的排泄主要有肾脏排泄、肠道排泄和肺泡呼出。

药物在肾脏排泄的过程中,主要包括肾小球滤过、肾小管分泌和肾小管重吸收等途径。

药物排泄的速度和程度取决于药物的结构、药物的分子量、药物的脂溶性、药物与尿液中其他成分的结合程度等因素。

药物代谢动力学深度解析药物代谢动力学是研究药物在体内的代谢过程以及药物代谢过程中所涉及的动力学参数的学科。

药物代谢过程是药物治疗效果和药物毒性形成的重要因素。

本文将对药物代谢动力学的基本概念、代谢途径、影响因素等进行阐述。

一、药物代谢动力学的基本概念药物代谢是指药物在体内经过一系列的化学反应,使其转化成代谢产物并从机体中排出的过程。

药物代谢通常包括两个阶段:一是药物的转化,通常是药物被代谢酶催化发生氧化、还原、水解和甲基化等反应;二是转化产物的排泄,通常是通过肝脏、肾脏、肺、肠等机体器官将代谢产物排出体外。

药物代谢动力学的关键参数包括生物学半衰期、清除率等。

生物学半衰期是指药物在血浆中的浓度下降50%所需要的时间,同时也代表着药物在体内的停留时间。

清除率是指单位时间内身体清除药物的数量,一般用升/小时表示。

药物的清除率是由药物本身和机体的生理血流等因素共同决定的。

二、药物代谢的途径药物代谢可主要分为肝脏代谢和非肝脏代谢两种途径。

1、肝脏代谢肝脏是药物代谢的主要器官,也是最具活性的代谢器官。

肝脏代谢分为两个相互联系的途径:一是药物在肝脏中被代谢酶所代谢的相对缓慢的过程,通常被称作相位I代谢;二是在肝脏中将药物代谢产物二次化合物进一步代谢的过程,通常称作相位II代谢。

肝脏代谢酶主要包括细胞色素P450酶系统(CYP450)和非CYP450酶系统。

CYP450酶是以细胞色素为辅基质,催化药物代谢的酶群。

CYP450酶的活性调节因素主要包括药物、食物、遗传因素、环境因素等。

肝脏代谢过程中,药物代谢产物往往具有更强的水溶性,从而增加了肾脏排泄的可能性。

但同时,药物代谢也可能生成具有毒性的代谢产物,或者与其他药物、代谢产物发生药物相互作用,增加治疗上的风险。

2、非肝脏代谢非肝脏代谢即为肝脏之外的器官参与药物代谢,如肠道、肾脏、肺等。

这些器官中含有多种代谢酶,如肠道细菌酶、肠道CYP酶、肠道酯酶等。

如Erythromycin(红霉素)是一种常见的抗菌药物,在肝脏中的代谢过程主要发生在肝脏中,但其也可以在肠道中发生代谢和消化。

药物代谢动力学名词解释药物代谢动力学是研究药物在体内转化和消除过程的科学,包括药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄四个方面。

下面是对药物代谢动力学中常见的几个名词的解释。

1. 吸收(Absorption):指药物从给药部位进入血液的过程。

药物吸收速度和程度可以通过测定血药浓度或药物在生物体内的分布来评估。

2. 分布(Distribution):指药物在体内的分布情况。

药物可通过血液循环分布到身体各个组织和器官,其中受到脂溶性、蛋白结合等因素的影响。

3. 代谢(Metabolism):指药物在体内被生物机体的酶系统(尤其是肝脏酶)分解和转化的过程。

药物经过代谢后,可以变得更具活性或无活性,也可以转化为代谢产物,包括活性代谢物和无活性代谢物。

4. 代谢酶(Metabolic enzymes):是参与药物代谢反应的特殊酶,包括细胞色素P450酶(CYP450)和其他药物代谢酶。

这些酶通过氧化、还原、水解等方式,将药物转化为更易排泄的物质。

5. 代谢酶亚型(Metabolic enzyme subtype):指同一酶系统内的不同亚型,这些亚型在基因结构和催化特性上略有差异。

不同患者、种族和个体之间的代谢能力差异可能与代谢酶亚型的多样性有关。

6. 半衰期(Half-life):指药物在体内的消除速度。

半衰期是指药物浓度下降到初始浓度的一半所需的时间。

半衰期长的药物在体内停留时间较长,需较长时间才能消除。

7. 排泄(Excretion):指药物及其代谢产物通过肾脏、肝脏、肺、肠道、皮肤等途径从体内排出的过程。

其中肾脏是主要的排泄途径,通过尿液排泄的药物称为肾排药物。

药物代谢动力学的研究对于新药开发、合理用药和药物临床应用具有重要意义。

了解药物在体内的代谢和消除过程,可以帮助科学家评估药物的安全性和有效性,指导药物剂量的选择和给药方式的优化。

药理学(2)药物代谢动力学(学习笔记)第二章药物代谢动力学考什么?一、药物代谢动力学简称药动学或药代学,研究机体对药物的作用,药物在体内吸收、分布、代谢(生物转化)和排泄及血浆药物浓度动态变化规律的科学。

●药物转运:药物吸收、分布和排泄,仅是药物在体内位置的迁移。

●药物转化:即药物代谢,是药物在体内发生化学结构的变化。

(一)药物的体内过程1.药物吸收及影响的因素吸收概念:是指药物从给药部位进入血液循环的过程—除静脉给药外,其它给药均存在吸收过程。

吸收途径:血管外给药途径有——消化道给药、注射给药、呼吸道给药和皮肤黏膜给药。

(1)消化道吸收:包括口腔吸收、胃吸收、小肠吸收、直肠吸收。

其中小肠是药物吸收的主要部位(原因有3:吸收面积大、血流丰富、pH适当,既适合酸性药物的吸收,又适合碱性药物的吸收。

)(2)注射部位的吸收:①肌内注射②皮下注射—不包括静脉注射。

③其他注射给药:包括动脉注射和鞘内注射(将药物注射到脊髓的蛛网膜下腔,如进行脊髓麻醉)(3)肺部吸收:挥发性或气体性药物通过肺上皮细胞或气管黏膜吸收。

(4)经皮吸收:局部给药,吸收的速率和程度取决于用药的面积、药物的脂溶性及皮肤受损情况。

【影响吸收的因素】(1)药物的理化性质:弱酸性药物在胃中易吸收,而弱碱性药物在小肠中吸收。

●药物吸收与排泄的规律是酸酸碱碱促吸收,酸碱碱酸促排泄。

(2)药物的剂型药物制剂释放速率和溶解速率影响药物的吸收。

(3)首过(关)消除:某些药物在通过胃肠黏膜及肝脏时,部分被代谢失活,进入体循环的药量减少,称为首过消除或首关效应。

●“首”代表第一次,“过”谁?——肝脏。

药物第一次通过肝脏时,就给代谢了,真正进入血液循环发挥作用——管事的药少了。

●如硝酸甘油、利多卡因、异丙肾上腺素都具有明显的首过消除。

●掌握受过消除的意义:首关消除明显的药物不能采取口服给药。

(4)吸收环境主要涉及胃肠内容物、胃肠液酸碱度、胃肠蠕动和排空、血流量等。

药理学中的药物代谢动力学药物代谢动力学是药理学中一项重要的研究内容,它主要研究药物在人体内的代谢过程,以及这一过程对药效和副作用的影响。

药物代谢动力学是药物安全性评价的重要指标之一,也是药物设计和开发的重要环节。

一、药物代谢药物代谢指药物在体内被生化反应代谢为药效或不活性产物的过程。

药物主要经过两种代谢途径:肝脏代谢和非肝脏代谢。

肝脏代谢是药物代谢的主要途径,大部分药物在肝脏内经过酶促反应代谢成为不活性物质,然后排出体外。

这一过程对药效和药物的作用时间有很大影响。

在部分情况下,药物代谢不良会导致药效不佳或副作用加重。

非肝脏代谢主要指药物在阴道、肺、肠道和皮肤等部位的代谢。

这些部位的代谢速度相对较慢,适合长效给药。

二、药物动力学药物动力学是药理学中研究药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄过程的学科。

药物动力学的四个主要参数是药效时效(onset)、峰值(peak)、持续时间(duration)和清除时间(elimination)。

药效时效是指药物在体内的作用开始时间,对于快速起效的药物,药效时效通常在几分钟到几小时之间。

峰值是指药物在体内达到的最高浓度,即最大药效。

在服用药物后,药物血浆浓度随时间增加,达到峰值后逐渐下降。

药物的持续时间是指药物在体内维持有效浓度的时间,通常情况下持续时间与药物的半衰期有关。

清除时间是指药物从体内被完全代谢和排出所需的时间,也就是药效结束的时间。

药物代谢动力学需要考虑药物在体内的代谢速度、给药方式、药代动力学以及药物相互作用等多方面因素。

三、药物代谢与药效关系药物代谢对药效的影响主要通过药物在体内的代谢速度、药效时间和药物浓度等方面产生。

药物代谢不良或药物代谢过快都可以影响药效。

药物代谢通常在肝脏中完成,肝脏中的细胞酶对药物代谢起到非常重要的作用。

药物分子在肝脏内遇到酶后,会被酶加工成药效或不活性产物。

在酶活性不足或酶缺乏的情况下,药物分子无法得到及时代谢,容易在体内积聚,导致药物治疗效果不佳或性能下降。

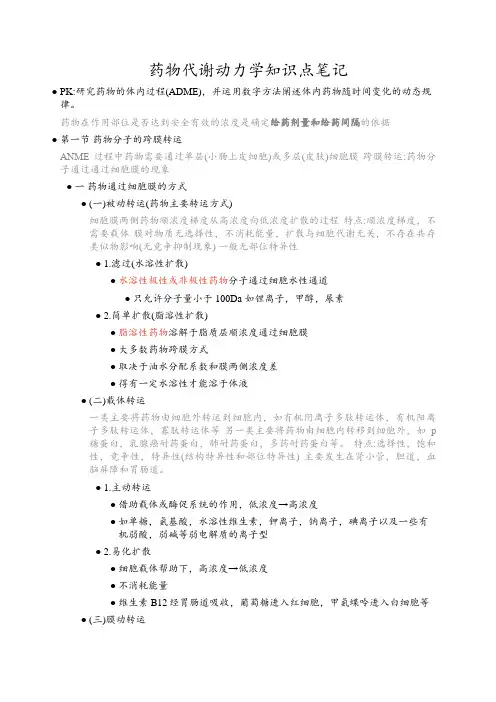

药物代谢动力学知识点笔记●PK:研究药物的体内过程(ADME),并运用数字方法阐述体内药物随时间变化的动态规律。

药物在作用部位是否达到安全有效的浓度是确定给药剂量和给药间隔的依据●第一节药物分子的跨膜转运ANME过程中药物需要通过单层(小肠上皮细胞)或多层(皮肤)细胞膜跨膜转运:药物分子通过通过细胞膜的现象●一药物通过细胞膜的方式●(一)被动转运(药物主要转运方式)细胞膜两侧药物顺浓度梯度从高浓度向低浓度扩散的过程特点:顺浓度梯度,不需要载体膜对物质无选择性,不消耗能量,扩散与细胞代谢无关,不存在共存类似物影响(无竞争抑制现象) 一般无部位特异性●1.滤过(水溶性扩散)●水溶性极性或非极性药物分子通过细胞水性通道●只允许分子量小于100Da 如锂离子,甲醇,尿素●2.简单扩散(脂溶性扩散)●脂溶性药物溶解于脂质层顺浓度通过细胞膜●大多数药物跨膜方式●取决于油水分配系数和膜两侧浓度差●得有一定水溶性才能溶于体液●(二)载体转运一类主要将药物由细胞外转运到细胞内,如有机阴离子多肽转运体,有机阳离子多肽转运体,寡肽转运体等另一类主要将药物由细胞内转移到细胞外,如p 糖蛋白,乳腺癌耐药蛋白,肺耐药蛋白,多药耐药蛋白等。

特点:选择性,饱和性,竞争性,特异性(结构特异性和部位特异性) 主要发生在肾小管,胆道,血脑屏障和胃肠道。

●1.主动转运●借助载体或酶促系统的作用,低浓度→高浓度●如单糖,氨基酸,水溶性维生素,钾离子,钠离子,碘离子以及一些有机弱酸,弱碱等弱电解质的离子型●2.易化扩散●细胞载体帮助下,高浓度→低浓度●不消耗能量●维生素B12经胃肠道吸收,葡萄糖进入红细胞,甲氨蝶呤进入白细胞等●(三)膜动转运大分子物质通过膜方式●1.胞饮●脑垂体后叶粉剂从鼻粘膜●2.胞吐●腺体分泌及递质的释放●二影响药物通透细胞膜的因素药物极性不影响●(一)药物的解离度和体液的酸碱度●绝大多数药物属弱酸性(制剂名中有金属离子eg苯巴比妥→苯巴比妥钠)or弱碱性(制剂名中含酸,吗啡制剂名盐酸吗啡)●离子障:分子型(非解离型)药物疏水而亲脂,易通过细胞膜;离子型药物极性高,不易通过细胞膜脂质层,这种现象称为离子障●药物解离度取决于体液PH和药物解离常数(Ka)解离度=-lgPKa(药物解离度负对数),指药物解离度50%时所在体液PH(各药有固定pKa)●弱酸药:离子型/非离子型=10^(pH-pKa)●弱碱性:离子型/非离子型=10^(pH-pKa)●胃液PH1.5-7.0.尿液PH5.5-8.0酸酸碱碱促吸收,酸碱碱酸促排泄,两性相异促排泄●酸性药在酸性环境中非解离型多易吸收,在碱性环境中离子型多不易吸收●(二)药物浓度差以及细胞膜通透性、面积和厚度●(三)血流量血流量影响细胞膜两侧浓度差●(四)细胞膜载体蛋白的量和功能●第二节药物的体内过程●一吸收A药物自用药部位到达全身血液循环的过程血管外给药存在●(一)口服给药po.●小肠是药物口服吸收主要部位●小肠内PH接近中性,黏膜吸收面广,缓慢蠕动能增加药物与黏膜的接触机会●案例●钙与四环素形成不可溶络合物影响吸收●青霉素类抗生素口服被胃酸迅速灭火失活●多肽类激素如胰岛素在肠内被水解必须非胃肠道吸收●首过消除(首过代谢/首过效应)从胃肠道吸收的药物在到达全身血液循环前被肠壁和肝脏部分代谢,从而使进入全身血液循环的有效药物量减少的现象。

关于药理学的重要考点,中公卫生人才网的老师为大家进行了药物代谢动力学和传出神经系统药物汇总,希望能帮助大家更好的掌握。

一、药物代谢动力学考点总结

1.药理学研究的内容:药物效应动力(药效学)、药物代谢动力(药动学)。

2.药物在体内的过程:吸收、分布、代谢、排泄。

3.最常用的给药途径:口服给药。

4.药物解离程度取决于体液PH和药物解离常数。

5.不同给药途径起药速度比较:静脉>吸入>舌下>直肠>肌内注射>皮下注射>口服>皮肤。

6.主要代谢的器官是:肝。

7.药物消除半衰期:血浆药物浓度下降一半所需的时间。

8.丙磺舒为弱酸性药,竞争性抑制青霉素的排泄,增加青霉素的药效

9.血浆蛋白结合率越高,血浆药物浓度越高,则表示表观分布容积越小。

10.酸化尿液,使弱酸性药物的解离增多,不易被肾小管重吸收,排泄快

11.碱化尿液,使弱酸性药物的解离增多,不易被肾小管重吸收,排泄快。

二、传出神经系统药物考点总结

1.新斯的明:治疗重症肌无力

2.有机磷酸脂类解毒药物:阿托品和胆碱酯酶复活药(碘解磷定、氯解磷定)

3.阿托品:M胆碱受体阻断剂,对胃肠绞痛,膀胱刺激症状等疗效好,但对胆绞痛或肾绞痛疗效较差,常需与阿片类镇痛药合用。

4.肾上腺素:α、β受体激动剂,升高血压,使用α受体阻断剂使升压作用翻转,过敏性休克的首选药。

5.多巴胺:激动α、β和外周的多巴胺受体,可舒张肾血管、增加肾血流量和肾小球滤过率。

以上是药物代谢动力学和传出神经系统药物考点汇总,希望可以帮助大家。

药物代谢动力学的研究内容

药物代谢动力学研究药物在人体内的吸收、分布、代谢和排泄(ADME)的过程。

以下是药物代谢动力学研究的主要内容:

1. 药物的吸收:研究药物进入人体后的吸收、速率和选择性。

2. 药物的分布:研究药物在人体内的分布情况,包括药物在组织内的分配和药物的浓度随时间的衰减。

3. 药物的代谢:研究药物在体内的代谢过程,包括药物的代谢产物和药物代谢物对药物药效和毒性的影响。

4. 药物的排泄:研究药物从体内排出的过程,包括药物的排泄途径、排泄速率和清除机制。

5. 药物代谢动力学建模:研究药物代谢动力学数据的计算和应用,包括药物代谢物的确定、药物代谢动力学方程的建立和药物代谢动力学预测。

6. 药物代谢动力学个体差异的研究:研究不同个体的药物代谢动力学的差异,包括遗传因素和环境因素对药物代谢动力学的影响。

7. 药物代谢动力学的伦理和法律问题研究:研究药物代谢动力学在药物研发、生产和临床应用中的伦理和法律问题,以确保药物的安全性和公正性。

生理药物代谢动力学一、概述生理药物代谢动力学是指药物在体内经过一系列的生化反应被代谢成为代谢产物的过程。

这个过程涉及到药物分子与体内各种酶、转运蛋白等分子的相互作用,进而影响药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄。

二、药物代谢途径1. 肝脏代谢:肝脏是主要的药物代谢器官,大部分口服给药的药物都会经过肝脏进行代谢。

肝脏中存在多种细胞类型,其中肝细胞是主要负责药物代谢的细胞。

肝细胞中有丰富的酶系统,包括细胞色素P450酶系统、酯化酶等。

其中,细胞色素P450酶系统是最为重要的一种酶系统,能够催化多种药物和内源性化合物的氧化反应。

2. 肠道代谢:口服给药后,部分药物会在肠道中被肠道菌群和肠道上皮细胞等进行代谢。

这些代谢反应通常是酸性水解、碱性水解或脱乙酰化等。

3. 肺部代谢:肺部对于吸入给药的药物也有一定的代谢作用。

肺泡上皮细胞和支气管上皮细胞中存在多种代谢酶,如醛脱氢酶、羟化酶等。

4. 肾脏代谢:肾脏对于某些药物也有一定的代谢作用。

肾小管上皮细胞中存在多种代谢酶,如乙酰化酶、磷酸化酶等。

三、细胞色素P450系统1. 细胞色素P450系统概述:细胞色素P450(CYP)是一类重要的药物代谢酶,能够催化多种药物和内源性化合物的氧化反应。

在人体中已经发现了超过50种CYP同工酶,其中CYP3A4是最为重要的一种。

CYP3A4参与了60%以上口服给药药物的代谢。

2. CYP3A4调节因子:CYP3A4的活性受到多种因素的影响,包括遗传因素、环境因素和药物因素等。

其中,药物因素是最为常见的影响因素之一。

CYP3A4的诱导剂包括利福平、巴比妥类药物、吸烟等;而抑制剂则包括红霉素、克拉霉素等。

四、酶促反应动力学1. 酶促反应速率方程:酶促反应速率方程可以描述酶催化反应的动力学过程。

通常情况下,酶促反应速率方程可以写成Michaelis-Menten方程或Lineweaver-Burk方程的形式。

2. 酶促反应动力学参数:酶促反应动力学参数是描述药物代谢动力学过程的重要指标。

药物代谢动力学药物代谢动力学是指药物在体内代谢过程中的速率和方式。

了解药物代谢动力学对于合理用药和安全用药非常重要,因为药物代谢的速度直接影响药物在体内的浓度和作用时间。

药物代谢动力学主要包括吸收、分布、代谢和排泄四个过程。

吸收是指药物从给药途径进入体内。

不同的给药途径会影响药物的吸收速度和程度。

例如,通过口服给药的药物首先要经过胃肠道吸收,然后通过肠道壁进入血液循环。

而经皮给药的药物需要通过皮肤屏障进入血液循环。

分布是指药物在体内不同组织和器官间的分布。

药物通过血液循环到达不同的组织和器官,如肝脏、肾脏、肺等,从而产生药物在体内的浓度梯度。

药物的脂溶性、蛋白结合率以及组织的血流量等因素都会影响药物的分布。

代谢是指药物在体内经过化学反应转化为代谢产物的过程。

药物主要在肝脏中进行代谢,但其他组织和器官如肾脏、肠道等也能参与药物代谢。

药物代谢的主要目的是通过改变药物的化学结构来提高其水溶性,使其更容易被排泄出体外。

其中,药物代谢的主要途径包括氧化、还原、水解和酰基转移等。

排泄是指药物从体内排出的过程。

主要通过肾脏、肝脏、肺和肠道四个途径排出。

药物在肾脏中通过肾小球滤过和肾小管分泌和再吸收等过程,经尿液排出体外。

肝脏通过胆汁分泌药物代谢产物,然后经肠道排出。

肺脏通过呼吸作用排出药物气体和挥发性物质。

肠道的排泄主要通过粪便排出。

药物代谢动力学的研究可以通过测定药物在体内的浓度变化来获得。

主要有口服给药后的血浆药物浓度-时间曲线和尿液中的药物代谢产物浓度变化。

通过分析药物在体内的浓度变化可以获得药物的代谢速率(代谢净速度),以及代谢的半衰期、清除率等参数,从而了解药物在体内的代谢过程。

药物代谢动力学的知识对于临床用药具有重要的指导意义。

了解药物的代谢特点可以预测和调整药物的剂量、给药方式和给药时间。

对于肝功能或肾功能受损患者,药物代谢动力学的研究可以帮助调整药物的剂量和给予频率,避免药物在体内积累和毒副作用的发生。

药物代谢和药物动力学的基本概念

药物代谢和药物动力学是药理学领域中非常重要的概念。

药物代谢指的是在体内发生的将药物转化为其代谢产物的过程,而药物动力学则涉及到人体对药物的吸收、分布、代谢和排泄等方面。

一、药物代谢

1.1 概念与分类

药物代谢指的是在人体内,通过生化反应将外源性化合物(如药物)转化成其他化合物或产生更易排泄出去的产物。

根据介导代谢反应的酶系统,可将药物代谢分为两类:相位Ⅰ代谢和相位Ⅱ代谢。

- 相位Ⅰ代谢包括氧化、还原和水解等反应,主要由细胞色素P450 酶系统催化完成。

- 相位Ⅱ代谢通常是与极性增加有关的结构改变反应,如葡萄糖苷化、乙酰化等,主要由 UDP 葡萄糖转移酶等相关酶催化。

1.2 机制与影响因素

药物经过肠道吸收后,主要通过肝脏进行代谢。

代谢的主要机制是药物与酶发生化学反应,形成代谢产物。

酶作为催化剂,在代谢过程中起着关键作用。

药物代谢速度受多种因素影响,如遗传变异、性别差异、年龄、疾病状态以及伴随使用的其他药物等。

有些个体可能存在缺陷的代谢能力,导致药物在体内滞留时间过长,可能增加药物的毒性。

1.3 代谢产物和药效

药物代谢常常会产生活性代谢产物或无活性代谢产物。

而一些大部分不经过代谢直接被排泄出去的药物可能没有活性代谢产物。

对于一些原型药(prodrugs),需要在体内进行一定的转化才能表现出药效。

这种转化往往是通过相位Ⅰ与相位Ⅱ的酶催化反应完成的。

学习好资料欢迎下载药物代谢动力学是药理学中的重要知识。

在药物代谢动力学学习过程中,考生要掌握:药物作用与选择性,治疗作用与不良反应,量效关系,构效关系,药物作用机制,受体概念与特性,受体类型,受体调节,激动剂与拮抗剂,并且熟悉受体占领学说、跨膜信息传递,还要了解受体其他学说、受体药物反应动力学。

1.药物作用(action):药物与机体组织间的原发作用,构成了药物作用机制的主要方面。

2.药物效应(effect):药物作用所引起的机体原有功能的改变。

3.药物作用的基本表现:药物引起机体器官原有功能水平的改变,如兴奋、亢进、抑制、麻痹、衰竭等。

药物的局部作用与全身作用。

药物作用特异性与药理效应选择性之间的关系。

药物作用的两重性:治疗作用和不良反应。

药物的对因治疗、对症治疗及补充治疗。

4.药物的不良反应(untoward effects):包括副反应、毒性反应、后遗效应、继发性反应、变态反应、致畸作用等。

5.量效关系(dose-effect relationship):在一定剂量范围内,药物剂量的大小与血药浓度高低成正比,亦与药效的强弱有关,这种剂量与效应的关系称为量效关系。

6.量反应:药理效应强度的高低或多少,可用数字或量的分级表示,这种反应类型为量反应。

7.质反应:观察的药理效应是用阳性或阴性,结果以反应的阳性率或阴性率作为统计量,这种反应类型为质反应。

8.半数有效量(ED50):指使一群动物中半数动物产生效果的药物剂量。

9.半数致死量(LD50):指使一群动物中半数动物死亡的药物剂量。

10.药物的安全评价指标:治疗指数及安全界限。

11.治疗指数(TI);半数致死量(LD50)伴数有效量(ED50),数值越大越好。

安全界限:(LD1)/ED9912..构效关系:特异性药物的化学结构与药理作用有密切的关系。

药物代谢动力学

离子障

分子型的药物可自由穿透,而离子型药物被限制在生物膜的一侧,称为离子障

首过消除

药物通过胃肠壁和肝脏时可被代谢、失活,使进入体循环的药量减少,以口服途径给药最为常见

药物和血浆蛋白结合后对药物的影响

药理活性暂时消失,不能跨膜转运

药物与血浆结合特点

可逆性、非特异性、差异性、饱和性、竞争性

体内过程

药物的吸收、分布、代谢和排泄的总称,又叫药物的处置

消除

代谢和排泄的总称,是药物作用消失的主要原因

肝肠循环

有些药物在肝细胞内与葡萄糖醛酸等结合后通过胆汁排入小肠,在小肠被水解,部分药物可被再吸收重新进入血液循环的过程,称为肝肠循环。

肝药酶

存在肝细胞内质网中,促进药物转化的主要酶系统,主要是C色素P450

酶诱导剂(酶促剂)

能使肝药酶合成增加或活性增强的药物.如苯巴比妥、利福平

酶抑制剂(酶抑剂)

能使肝药酶合成减少或活性减弱的药物.如西咪替丁、异烟肼

酶促剂意义

使药物代谢加速,药效降低,常需增加剂量才能维持疗效。

一旦停用药酶诱导剂,可是同服的药物浓度过高,药效增强,甚至中毒,是停药敏化现象的原因之一;还可加速自身代谢,是药物产生耐受性的原因之一;利用药酶诱导剂的酶促作用,可诱导新生儿肝药酶活性,促进血中游离胆红素与葡萄糖醛酸结合,经胆汁排出,用于预防新生儿脑核性黄疸

一级与零级消除动力学的差别:

一级消除动力学零级消除动力学

数学模式等比1000→500→250等差1000→900→800

发生条件给药量小于机体的消除能力给药量大于机体的消能力

半衰期恒定,与血药浓度无关不恒定,与血药浓度有关

时量曲线曲线直线

直线曲线

对数时量曲

线

量效关系增加药物的剂量增加药物的剂量

药物作用时间呈低比例延长药物作用时间呈超比例延长

曲线下面积AUC

药物时-量曲线下的面积,AUC大小与进入体循环的药量成正比,反应进入体循环药物的相对量

半衰期

指血浆药物浓度下降一半所需时间

意义

确定给药时间;估计达到稳态血药浓度Css所需时间;估计停药后药物体内消除所需时间;按半衰期时间的长短对药物分类;反映药物消除快慢程度。

表观分布容积

按血浆药物浓度C来计算进入体内药物总量A应占有的血浆容积,其计算式为Vd=A/C,Vd 值大说明药物分布广泛

生物利用度

经肝脏首过消除后进入体循环的药量A占给药量D的百分率F,F=A/D×100%

清除率

单位时间内有多少毫升血浆内含药物被清除。