功利主义

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

功利主义(伦理学理论),即效益主义是道德哲学(伦理学)中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”(Maximum Happiness)。

主要哲学家有约翰·史都华·密尔(John Stuart Mill)、杰瑞米·边沁(Jeremy Bentham)等。

功利主义内涵:功利主义外延:功利主义思想:功利主义的发展:功利主义由来:功利主义思想雏形西元前5世纪的亚里斯提卜(Aristippus)、前4世纪的伊比鸠鲁、中国古代的墨子及其追随者的伦理学中都存在着如何促使最大快乐的思维,他们是古人中的功利主义先驱。

亚里斯提卜提出感觉主义的主张,认为感觉是真与善的标准,因为在认识方面,只能由感觉给人以真理,在道德领域,真实的东西或目的(比如至善),也是有感觉提供的。

亚里斯提卜把认识论中的感觉论和伦理学中的快乐主义相结合,创立了独特的享乐主义学说。

他把苏格拉底的至善解释为快乐,声称感官快乐和个人享受是人生所追求的目的,伦理学也就是求得最大快乐的知识。

他指出寻求肉体感官快乐是人的本性,也是人的天职。

公开主张为求得肉体的快乐可以不择手段,知识和智慧为人提供了达到快乐的方法和手段。

亚里斯提卜的快乐至善论,为后来的伊壁鸠鲁学派所继承并加以改造。

伊壁鸠鲁古希腊哲学家、无神论者,伊壁鸠鲁学派的创始人。

他的学说的主要宗旨就是要达到不受干扰的宁静状态。

传说中该学派居于他的住房和庭院内,与外部世界完全隔绝,因此被人称为“花园哲学家”。

据说在庭院的入口处有一块告示牌写着:“陌生人,你将在此过着舒适的生活。

在这里享乐乃是至善之事。

”3世纪以后,伊壁鸠鲁的学说成了基督教的劲敌。

在中世纪,伊壁鸠鲁成了不信上帝、不信天命、不信灵魂不死的同义语。

哲学观点:伊壁鸠鲁的哲学正象他那时代所有的哲学(只有怀疑主义是部分的例外)一样,主要的是想要获得恬静。

他认为快乐就是善,并且他以鲜明的一贯性坚持这种观点一直到底。

他说:“快乐就是有福的生活的开端与归宿”。

功利主义名词解释功利主义是一种伦理学理论,它将行为的道德价值与其结果或后果联系起来。

这个理论认为,一个行为的道德性应该通过评估其对最大多数人的利益或幸福产生的影响来确定。

功利主义的核心原则是追求最大利益最大化。

根据这个原则,一个行为被认为是道德的,如果它的结果使尽可能多的人受益。

对于功利主义者来说,一个人的善恶是通过行为的后果来评判的,而不是通过其动机或行为自身的本质。

功利主义的关键思想是“最大幸福原则”或“最大多数人的最大利益原则”。

它主张追求最大的幸福或满足感,无论对个体还是社会来说,只要这样做不会牺牲其他人的利益。

功利主义的一个重要概念是“有效利益”。

它指的是一种社会效益评估的方法,通过比较不同行为的利益和损失来确定哪个行为是更好的或更合理的选择。

功利主义的优点之一是它提供了一种客观的、可量化的方法来评估行为的道德性。

由于它关注行为的结果而不是行为自身,功利主义避免了主观偏见和个人主义的倾向。

然而,功利主义的一些批评家指出它的缺点。

首先,功利主义忽视了一些其他道德价值,如正义、自由和人权,这些价值不能仅仅通过效益来衡量。

其次,功利主义可能导致对个别权益的牺牲,如果追求最大多数人的最大利益与某些个体的利益相矛盾时,可能会对公正和公平产生负面影响。

另外,功利主义在行为的后果和可能的不确定性之间可能存在困境。

由于我们无法预测所有可能的结果,基于后果的道德评判可能会面临不确定性和风险。

总之,功利主义是一种以最大多数人的最大利益为核心原则的伦理学理论。

它将道德与效益联系起来,认为一个行为的道德性应该通过其对最大多数人的利益或幸福产生的影响来评估。

但它也面临一些挑战和批评,包括忽视其他道德价值和对个别权益的可能牺牲。

功利主义思维目录功利主义的发展功利主义的主要概念功利主义的派别功利主义的应用边沁的功利主义功利主义思维,就是在思考任何事情的时候,本能的首先第一念头反映就是“这事能给我本人带来什么好处?”人类受制于苦与乐的统治,只有这两个主宰才能给我们指出应当做什么和不应当做什么。

这两个主宰是人的本性,因而人类的基本规律主要是“避苦求乐”,即功利主义原则。

(边沁的观点)功利主义概述功利主义,即效益主义是道德哲学(伦理学)中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”(Maximum Happiness)。

主要哲学家有约翰·史都华·米尔(John Stuart Mill)、杰瑞米·边沁(Jeremy Bentham)等。

功利主义的发展早在功利主义正式成为哲学理论之前,就有功利主义思想雏型的出现。

西元前5世纪的亚里斯提卜(Aristippus)、前4世纪的伊比鸠鲁、中国古代的墨子及其追随者的伦理学中都存在着如何促使最大快乐的思维,他们是古人中的功利主义先驱。

近代英国哲学家与伦理学家如坎伯兰 (Richard Cumberland)、法兰西斯·哈奇森与休姆都有功利主义的倾向。

据边沁指出,他在英国化学家约瑟夫·普利斯特里、法国哲学家爱尔维修(Claude-Adrien Helvetius)、意大利法学家贝卡里亚 (Cesare Beccaria) 以及休姆等的著作中都发现了功利原则。

功利主义正式成为哲学系统是在18世纪末与19世纪初期,由英国哲学家兼经济学家边沁和米尔提出。

其基本原则是:一种行为如有助于增进幸福,则为正确的;若导致产生和幸福相反的东西,则为错误的。

幸福不仅涉及行为的当事人,也涉及受该行为影响的每一个人。

19世纪末期的功利主义代表人物亨利·西奇威克(Henry Sidgwick)认为功利主义来自对“常识”的道德系统的反省。

他论证多数的常识道德被要求建立在功利主义基础上。

功利主义(伦理学理论)(utilitarianism),即效益主义是道德哲学(伦理学)中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”(Maximum Happiness)。

主要哲学家有约翰·斯图亚特·密尔(John Stuart Mill)、杰瑞米·边沁(Jeremy Bentham)等。

主要概念:功利主义(utilitarianism)认为人应该做出能“达到最大善”的行为,所谓最大善的计算则必须依靠此行为所涉及的每个个体之苦乐感觉的总和,其中每个个体都被视为具相同份量,且快乐与痛苦是能够换算的,痛苦仅是“负的快乐”。

不同于一般的伦理学说,功利主义不考虑一个人行为的动机与手段,仅考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。

能增加最大快乐值的即是善;反之即为恶。

边沁和密尔都认为:人类的行为完全以快乐和痛苦为动机。

密尔认为:人类行为的唯一目的是求得幸福,所以对幸福的促进就成为判断人的一切行为的标准。

发展历程:早在功利主义正式成为哲学理论之前,就有功利主义思想雏型的出现。

公元前5世纪的亚里斯提卜(Aristippus)、前4世纪的伊比鸠鲁、中国古代的墨子及其追随者的伦理学中都存在着如何促使最大快乐的思维,他们是古人中的功利主义先驱。

近代英国哲学家与伦理学家如坎伯兰(Richard Cumberland)、法兰西斯·哈奇森与休姆都有功利主义的倾向。

据边沁指出,他在英国化学家约瑟夫·普利斯特里、法国哲学家爱尔维修(Claude-Adrien Helvetius)、意大利法学家贝卡里亚(Cesare Beccaria)以及休谟(Hume)等的著作中都发现了功利原则。

功利主义正式成为哲学系统是在18世纪末与19世纪初期,由英国哲学家兼经济学家边沁和密尔提出。

其基本原则是:一种行为如有助于增进幸福,则为正确的;若导致产生和幸福相反的东西,则为错误的。

幸福不仅涉及行为的当事人,也涉及受该行为影响的每一个人。

功利主义论的名词解释功利主义论,即功利主义伦理学,是一种重视行为结果和其对幸福或利益的影响的伦理学派别。

在功利主义的观点中,行为的道德性取决于其带来的最大利益或最大幸福感。

1. 功利主义的基本原则功利主义的基本原则是追求最大化的幸福感或利益。

根据功利主义的观点,一个行为的道德与否应该根据它对个人或社会的整体幸福或利益的影响来评判。

这意味着功利主义关注的是行为的后果,而不是意图或行为本身。

2. 幸福感的定义在功利主义中,幸福感一般被定义为满足人类欲望的感受或快乐。

这个定义可以有各种各样的解读,因为人们对于幸福的理解有所差异。

然而,功利主义并不试图给出一个具体的幸福感定义,而是将幸福感看作是每个人追求的个体和一种主观体验。

3. 伦理决策的标准在功利主义中,决策的标准是通过比较不同选择的后果,选择能够最大化幸福感或利益的行动。

这个标准通常被称为“最大幸福原则”或“最大化利益原则”。

根据这个原则,一个行为被认为是道德的,如果它能够产生最大的幸福感或利益,包括个体幸福和社会整体幸福。

4. 行动者与受益者功利主义并不只关注行为的影响,还要考虑行为的主体和受益者。

根据功利主义的观点,从伦理角度来看,人们应该采取能够最大化幸福感或利益的行动,并且这些行动不仅仅对自己有利,还对他人有利。

这可以解释为何功利主义主张追求最大化社会整体幸福感,而不仅仅是个体幸福。

5. 伦理冲突的处理在现实生活中,伦理冲突是不可避免的。

功利主义对于如何处理伦理冲突提供了一定的指导。

当存在不同行为选择时,功利主义会比较它们的后果并选择能够最大化幸福感或利益的行动。

这个决策过程可能需要考虑多个因素,包括行动带来的快乐、痛苦、公平性、正义等等。

6. 个人幸福与社会整体幸福功利主义并不是只关注个人幸福,而是追求社会整体幸福。

根据功利主义的观点,个人的幸福感只是社会整体幸福感的一部分。

因此,为了最大化幸福感或利益,有时个人可能需要牺牲一部分自身的利益,而这将有利于社会整体的幸福感。

功利主义者是什么意思【功利主义思潮对90后大学生择业观的影响及其对策】一、功利主义的内涵功利主义理论产生于近代英国,最早见于培根和霍布斯的伦理学说中,伴随着英国资本主义经济的发展而形成和发展。

它贴近人们的日常生活,与义务论道德哲学相比更容易为大众所接受,在道德、经济和政治领域得以全面张扬,成为资本主义国家特别是英美国家的主要意识形态。

到18世纪末19世纪初,边沁和密尔最终将其建成一个系统的思想体系。

功利主义理论从苦乐感出发,以功利为核心概念,其主要观点是基于行为后果评价基础上的个人幸福与社会幸福,基本原则是最大幸福原则,它强调行为后果的价值,追求的是快乐与幸福。

从个人幸福的角度来看,功利主义主张追求每个可选行为的最大快乐,避免最大痛苦;从社会幸福的角度看,就是追求最大多数人的最大幸福。

在现实生活中,功利主义表现为讲究实惠、追求金钱、世俗化潮流,人们往往强调价值、有用性,用功利的眼光和态度去为人处世。

我们应该辩证地看待功利主义思想。

社会转型时期,传统价值尺度已经受到很大冲击。

改革开放以来出现的拜金主义、享乐主义、个人主义,以及人们对物质利益和名利地位的过度追求等庸俗化、商业化的行为,可以说都是社会日趋功利化的结果。

但是,这些并不是功利主义的全部内容。

功利主义的积极之处在于它使人们更多地关注现实问题和社会问题,尊重个体的个性发展,它趋向于通过他人的欲望满足来实现自己欲望的满足。

然而,功利主义还是充满了庸俗的实用主义和市侩因素,缺乏批判精神和反思意识。

二、功利主义在90后大学生职业选择中的具体表现2009年,人民论坛杂志曾经联合有关单位和专家,进行了“金融危机下大学生就业矛盾与思想状况”的问卷调查。

该调查采访了大学生、家长、教育管理人士和专家共520人,同时在人民网、新浪网、腾讯网、人民论坛网等进行了网络调查,共回收有效问卷*****份。

在调查中,人们发现当前90后大学生的功利主义思想比较严重,一切都以“对我有用”为基准。

如何看待功利主义功利主义,即效益主义,是道德哲学(伦理学)的一种。

它认为人应该做出能“达到最大善”的行为。

不同于一般的伦理学说,功利主义不考虑一个人行为的动机与手段,仅考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。

能增加最大快乐值的即是善;反之即为恶。

功利主义作为一种指导社会科学研究的伦理体系,虽然有古代的思想渊源,也符合一般的理性思维而易于为人理解,却不能简单地混同于自古以来普通人在日常生活中采用的权衡利弊得失的利己主义行为方式。

1功利主义源自于18世纪的苏格兰学派,形成于1世纪边沁和穆勒的理论,中间经由西季威克和摩尔的方法论批判、20世纪50~60年代的行为功利主义和规则功利主义之争,最终形成一种事实上最有影响的现代伦理思潮。

2功利主义分成两种,行为功利主义和规则功利主义。

规则功利主义学说认为,如每个人都永远遵守同一套道德规范,就能产生最大快乐值。

它是一种颇为不同的观点,也被认为是穆勒所创立而近来一直很流行的。

和规则道义论一样,这种理论强调规则在道德中的重要性,并坚持认为,我们一般地说——如果不是永远如此的话——人们是根据一条规则,如要说老实话这条规则,来断定在特殊情况中应该怎么办,而不是根据在该特殊情况中,什么样的特殊行为会产生最好的结果做出这种断定的。

但是,与道义论不同,规则功利主义又认为,我们总是根据哪些规则会为每一个人增进最大的普遍善来决定我们所采取的规则,这就是说,问题并不在于哪一个行为具有最大的效用,而在于哪一条规则具有最大的效用。

功利原则在通常情况不是用于决定应该采取什么样的特殊行为(这通常是由规则来决定的),而是用于决定采取什么样的规则。

必须在功利基础而不是在任何其他基础上来选择、维持、修改和更换规则。

功利原则仍然是终极标准。

但要从规则的角度而不是从具体判断的角度来引用这一原则。

规则功利主义可以分为两大类:一类认为,如果一个行为符合一套规则,而普遍地符合这套规则会最大限度地增进效用,那么在这种、情况下,该行为就是正当的;另一类认为,如果一个行为符合一套规则,而普遍地承认这套规则会最大限度地增进效用,那么在这种情形下,该行为就是正当的。

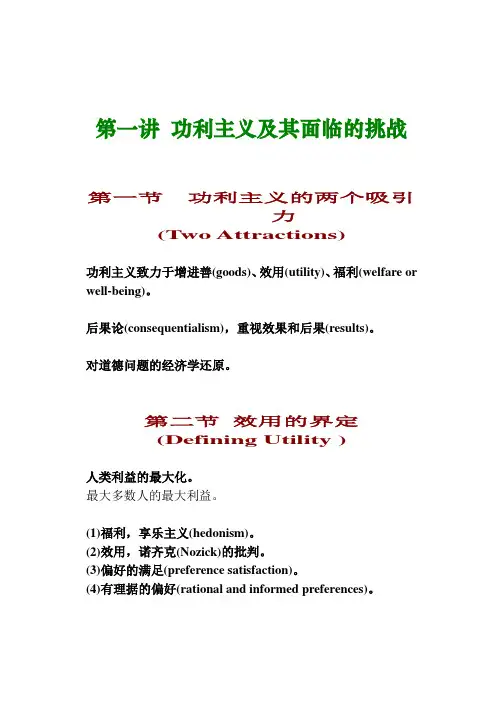

第一讲功利主义及其面临的挑战第一节功利主义的两个吸引力(T wo Attractions)功利主义致力于增进善(goods)、效用(utility)、福利(welfare or well-being)。

后果论(consequentialism),重视效果和后果(results)。

对道德问题的经济学还原。

第二节效用的界定(Defining Utility )人类利益的最大化。

最大多数人的最大利益。

(1)福利,享乐主义(hedonism)。

(2)效用,诺齐克(Nozick)的批判。

(3)偏好的满足(preference satisfaction)。

(4)有理据的偏好(rational and informed preferences)。

第三节效用的最大化(Maximizing Utility)承诺从后果的角度去检验人类的福祉,正是功利主义的吸引力之一。

第四节支持效用最大化的两大论证(T wo Arguments for Utility Maxixization)(1)对各种利益的平等考虑(Equal consideration of interests)(2)目的论的功利主义(teleological utilitarianism)反对虚拟论、空想主义。

最大化不是结果,而是过程。

“最大”是被创造出来的,而不是被瓜分,被再分配出来的。

第五节不恰当的平等观(Inadequate conceptions of equality)私人偏好(personal preferences)。

(1)涉他偏好(external preferences)。

(2)自私偏好(selfish preferences)。

第六节功利主义政治(The Politics of Utilitarianism)功利主义的危险:允许为了大多数人的利益牺牲少数人的利益。

少数服从多数。

本讲结论思考题。

功利主义的名词解释功利主义Utilitarianism,即效益主义,是伦理学中的一个理论。

提倡追求“最大幸福”Maximum Happiness,认为实用即至善的理论,相信决定行为适当与否的标准在于其结果的实用程度。

主要哲学家有杰瑞米·边沁、约翰·斯图尔特·密尔等。

功利主义Utilitarianism认为人应该做出能“达到最大善”的行为,所谓最大善的计算则必须依靠此行为所涉及的每个个体之苦乐感觉的总和,其中每个个体都被视为具相同份量,且快乐与痛苦是能够换算的,痛苦仅是“负的快乐”。

不同于一般的伦理学说,功利主义不考虑一个人行为的动机与手段,仅考虑一个行为的结果对最大快乐值的影响。

能增加最大快乐值的即是善;反之即为恶。

边沁和密尔都认为:人类的行为完全以快乐和痛苦为动机。

米尔认为:人类行为的唯一目的是求得幸福,所以对幸福的促进就成为判断人的一切行为的标准。

1. 换句话说就是只追求看得见的投入和产出,绝对的功利主义、实用主义和利润至上心态,有时候令企业丧失的不仅仅是形象,还包括企业的安全、长远的生命力等等。

2. 经济人的理论,功利主义思想,自由、平等、效率和自由放任的思想,是近代西方经济伦理思想的主要遗产。

3. 那些见利忘义功利主义的人们,是多么的渺小。

4. 不要去管那些功利主义社会下人们对职业贵贱的价值观,管好你自己的心,如果你觉得做一个一般人看来卑微的职业,而内心快乐,那么便一步一步去实行吧!5. 这些年来,功利主义发展得登峰造极,人的价值都被物化了。

6. 他是一个十足的功利主义者和实事求是的观察家。

7. 在功利主义的世界里,阅读维系着超脱,而超脱有利于我们的思考。

读书毫无用处。

正因为这个,读书才是一件大事。

我们在阅读一本书,因为它毫无用处。

8. 一方面,自由放任经济学的理论合理性来自个人主义和功利主义的辩护,既然人的目的是追求最多数人的幸福,因此,凡是能增加个人福利和财富的经济和社会制度,在伦理学上就是正当和善的。

对功利主义的认识一、引言功利主义是一种伦理学理论,强调行动的道德性取决于其结果的功利性。

它主张追求最大化幸福和最小化痛苦作为行动的根本准则。

本文旨在探讨功利主义的核心概念、优点和缺点,并对其进行评价和思考。

二、功利主义的核心概念1. 最大化幸福:功利主义认为幸福是最高价值,行动的目标应当是最大化社会总体幸福感。

它关注的是整体利益而非个体利益。

2. 最小化痛苦:功利主义追求最小化痛苦,认为痛苦是需要避免的。

它主张通过行动的结果来评判其道德性,即通过最小化痛苦来达到最大化幸福的目标。

三、功利主义的优点1. 简洁明确:功利主义提供了一个简洁明确的道德准则,即追求最大化幸福和最小化痛苦。

这使得人们能够根据具体情境作出决策,并评估其道德性。

2. 社会导向:功利主义关注整体社会的利益,强调追求社会的最大幸福。

它鼓励人们为社会福利做出贡献,推动社会进步。

3. 实用性:功利主义注重行动的结果,强调实际效果。

这使得人们能够根据实际情况做出决策,追求最大化利益。

四、功利主义的缺点1. 忽视个体权利:功利主义关注整体利益,有时可能忽视个体的权利和自由。

它可能导致对某些个体的剥夺或牺牲,从而引发公平和正义的问题。

2. 难以衡量:功利主义追求幸福感的最大化,但如何衡量幸福感是一个难题。

幸福感是主观的,不同个体对幸福的理解和评估也不同,这给实践带来了困难。

3. 结果导向:功利主义过于关注行动的结果,可能忽视了行动本身的道德性。

如果某个行动的结果是好的,却通过不道德的手段达到,这是否符合道德准则仍然是个问题。

五、对功利主义的评价和思考功利主义作为一种伦理学理论,具有其独特的优点和缺点。

它提供了一种简洁明确的道德准则,强调追求最大化幸福和最小化痛苦。

然而,功利主义也有其局限性,忽视了个体权利和自由,难以衡量幸福感,并且过于关注结果而忽视行动的道德性。

因此,我们在实践中应该全面考虑功利主义的原则,并结合其他伦理理论进行综合思考。

功利主义和人文主义在人类社会中,我们经常听到两个比较常见的概念:功利主义和人文主义。

两种理念分别指代着不同的价值观和人生观,对人类社会的发展产生了深远影响。

两者虽然并不矛盾,但是在实践中常常引发争议。

本文将从定义、发展历程、特征、影响等方面探讨这两种不同的主义。

一、定义1. 功利主义:功利主义最初由英国哲学家杰里米·边沁提出。

功利主义也称为效益主义,强调理性和实用性,认为只有对于增进人类的总体福利才有价值,并通过以做最大的利益为准则的实用主义原则来指导行动和决策。

2. 人文主义:人文主义是一种强调人的自由、尊严和人性的理念。

它开始在欧洲文艺复兴时期流行,并在十八世纪启蒙运动和19世纪文艺复兴时期得到进一步发展。

人文主义强调人类的尊严、多元性和个性化,以及对于人类本质和价值的理解。

二、发展历程1. 功利主义的发展历程:早在古代中国,荀子就提出“以谋万物之利而治天下”的思想,但成为哲学流派是在十九世纪。

英国哲学家杰里米·边沁将功利主义作为哲学体系正式建立。

在十九世纪,英国的自由主义思想和工业革命背景下,功利主义逐渐得到了广泛的应用。

2. 人文主义的发展历程:人文主义始于文艺复兴时期,是一种反对中世纪神权主义的思想。

在欧洲中世纪,学术界和文化界受到教会的影响被压抑,但文艺复兴时期,人文主义的理念得到了发展。

在十九世纪,人文主义成为了一种反对唯物主义和工业化的运动,强调人的本质和价值。

三、特征1. 功利主义的特征:功利主义强调实用性和效果,对于过程不重视,以最大化利益为目标。

它追求结果,通过实事求是的方法来做决策和判断,最终要求通过理性和实证的分析来提高效益。

2. 人文主义的特征:人文主义强调人的自由和尊严,强调个人的能力和独立性。

人文主义者相信人类具有独特的能力,强调修辞、诗歌和艺术的重要性,以及人类对于历史、文化和自然的关注。

四、影响1. 功利主义的影响:功利主义强调实用性和效益导向,影响了经济学、政治学和心理学等学科。

功利主义和道德主义举例说明1. 功利主义:为最大幸福而努力1.1 什么是功利主义?功利主义可谓是一种“以结果为导向”的哲学。

简单来说,就是为了实现最大的幸福,选择那些能够带来最好结果的行为。

你想象一下,假如你是一位大厨,要为一大群人准备晚餐,你会考虑什么?当然是做那些大多数人都喜欢吃的菜,比如说,披萨、炸鸡之类的,尽量让每个人都开心。

这种选择,正是功利主义的体现。

1.2 实际例子:想象一下,有个小镇上发生了一场洪水,镇上的人们急需食物。

功利主义者可能会说:“我们应该把所有的食物分给最多的人,这样才能让更多人活下来。

”所以,在这种情况下,选择帮助大多数人的做法,是功利主义者心中的“真理”。

但是,问题来了,如果你是那个被忽视的小孩,心里是不是会觉得有点不公平?哎,这就是功利主义的双刃剑了。

2. 道德主义:坚守原则2.1 什么是道德主义?道德主义就像是那种执着于自己的信念和原则的人。

比如说,一个人可能会坚信“绝不撒谎”,即使在撒谎能让某些人受益的情况下,他也会选择诚实。

可以想象成是在玩一场棋局,虽然知道可能会输,但他宁愿遵守游戏规则,也不想通过作弊来获胜。

2.2 实际例子:再说个例子,假设你在路上发现了一个钱包,里面有一大笔现金。

道德主义者可能会说:“哎,我不能拿这个钱,必须归还给失主。

”哪怕他知道,拿了这些钱可能会让自己过得更好,甚至是他面临着经济困难。

这种人活得比较辛苦,因为他总是要在道德和实际利益之间进行斗争。

3. 功利主义与道德主义的冲突3.1 两者的碰撞这两者的冲突其实就像是两辆车在十字路口相遇,谁都不想让步。

比如在某个场合,假如你和朋友出去聚餐,朋友想吃日料,而你觉得越南河粉更好。

功利主义的角度是,你们可以找个地方都能吃到,大家都开心;而道德主义可能就会坚持自己的选择,甚至觉得必须要让朋友理解自己的偏好。

3.2 生活中的平衡在生活中,我们常常在这两者之间游走。

有时候,功利主义的想法让我们在群体中更融洽,而道德主义则让我们保持自己的原则。

《功利主义》读后感

此书的作者是近代功利主义者,约翰·密尔。

我之所以对功利主义感兴趣,可能一开始不是源于其理论本身,而是当我了解到理论的影响的时候,我惊讶于我们现在社会的很多经济、社会政策包括社会福利等都受其影响,我惊讶于一个离我们那么遥远时代的理论可以有如此的前瞻性的生命力,我非常的好奇和感动,于是我读了一些关于功利主义理论研究的书,其中包括密尔的《功利主义》。

我主要是想通过一些例子或者话题来展开我的理解。

1、如果一个中年男人路过一座偏僻的小桥时,他听见桥下有人喊救命,可他不会游泳,而周围又没有任何人,现在打电话叫警察也来不及,所以他明知不会游泳还是跳下去了。

这样的精神该如何看待?

在边沁的《道德与立法的原理》中强调当每个人都真正得到自己的最大利益时,社会也就达到了“最大多数人的最大幸福”,因为“最大幸福原理”依赖于每个人的最大幸福之加总。

于是,功利主义道德基本上就在于苦乐的计算。

我们平常人都会两种观点,一种就是这个人太有奉献精神了,是高尚的人,这种精神是一种美德。

另一种就是此人真是太傻了。

密尔认为这也不是一种高尚或者是美德。

功利主义并不反对自我牺牲,但是反对把自我牺牲本身看作善事。

“一种牺牲如果没有增进或不会增进幸福的总量,那么就是浪费。

它唯一赞成的自我牺牲,是为了他人的幸福或利于他人幸福的某些手段而做出的牺牲”,我觉得这是一种情境功利主义的观点,“自我牺牲”在某些特定的情境下才会实现社会利益的最大化,否则盲目无用的牺牲只能是资源的浪费。

或许此人跳入水中因溺水死亡,但是他本人觉得自己的行为使他自己得到了幸福,那这是功利主义式行为的幸福吗?不是的,在功利主义看来,行为的幸福不是行为者本人的幸福,而是所以相关人员的幸福,在一个公正无私的仁慈的旁观者看来,此人因溺水死亡不仅没有救出落水的人,而且还使自己丧失了生命。

这不仅会使其家人朋友等其他人伤心,还浪费了抢救等社会设施和资源,这种行为是不利于社会利益最大化的实现的。

2、甲有一个乐趣是看搞笑无厘头电影,还有一个乐趣是品味博物馆里一件件美妙绝伦的艺术品,如果一定要分出哪个乐趣更高尚,该选哪个?

这个例子,如果从自由主义来看,喜好是每个人的自由,不能妄加评断。

所以仅是从功利主义思想去讨论。

密尔没有违背边沁的假设,依然坚持“效用是道德的唯一标准”。

他的区分低级乐趣和高级乐趣的方法是:“就两种快乐来说,如果所有或几乎所有对这两种快乐

都有过体验的人,都不顾自己在道德感情上的偏好,而断然偏好其中的一种快乐,那么这种快乐就是更加值得欲求的快乐。

如果对这两种快乐都比较熟悉的人,都认为其中的一种快乐远在另一种快乐之上,即便知道前一种快乐带来较大的不满足也依然偏好它,不会为了任何数量的合乎他们本性的其他快乐而舍弃它,那么我们就有理由认为,这种被人偏好的快乐在质量是上占优,相对而言快乐是数量就变得不那么重要了”。

简言之,就是当一个人同时体会了这两种乐趣后,便会出现更喜欢其中一种的情况,那么这个乐趣就是高级的乐趣。

因为密尔认为,极少有人会因为可以尽情地享受禽兽的快乐而同意变成低等的动物;凡聪明人都不会同意变成傻瓜,凡受过教育的人都不愿意成为无知的人,凡有良心和感情的人,即使相信傻瓜、白痴和流氓比他们更满意于自己的命运,也不愿意变得自私卑鄙。

他们不会为了最大程度地满足自己和傻瓜共有的欲望,而舍弃自己拥有但傻瓜不拥有的东西。

我个人觉得,对于密尔的观点,即关于此项区分仅适用于一人之上,不能用于区分不同人之间的乐趣,因为每个人由于教育、社会地位、经济方面的差异所能涉及的乐趣本身起点上就是不平等的。

然而即使按照密尔的观点假设,建立在于一人之上的区分,我觉得也是值得质疑的,我假设甲因为工作及其紧张,下班的时候太累了,而且博物馆离家太远,所以他只能经常在家看搞笑无厘头电影,次数远高于无博物馆看艺术品,我们真的就能说看无厘头电影是更高级的趣味。

而按照密尔的观点,他认为“极少会有人因为尽量地享受禽兽的快乐而同意变成低等的动物,与低等的存在物相比,具有高级官能的存在物需要较多的东西才能使自己幸福”。

他还认为这是出自于人类的骄傲。

但在密尔的《功利主义》书中这样回应我的质疑,他认为人们有时候为了欢愉而放下高等快乐去求低等快乐,但在他们心里他们完全明白,“健康是更大的善事”,简言之就是他们心里已经将去博物馆看艺术品定位为更高级的乐趣。

3、如果我们国家从来没有过税收制度,而今打算采用该制度,欲征求国民的态度,你会支持吗?

我们都知道自由主义是反对税收的。

洛克认为私有财产权是上帝创造的,是人生来就有的权利,政府是不能剥夺的。

而在功利主义看来,税收是政府对资源的第二次分配,有利于减小贫富差距,而且可以通过社会福利帮助穷人,从而使整个社会更加安定和谐。

是符合功利主义的“最大多数人的最大化利益”的。

关于该不该征税的问题,一直在争论之中。

但我个人是赞成征税的,尽管每个人都对生活有自己的选择,社会保障不是每个人都需要,私有财产先于政府出现,不可剥夺。

这些我都不否认,但是我觉得我们的祖先为了人类更好的生存制定了“社会契约”,建立了国家,就意味着我们应当适当的放弃一些我们的权利。

每个人的一点点自我牺牲,就会促成社会的最大化利益。

税收再分配对于社会的稳定有很大作用,

穷人如果依靠福利救济满足基本生活需求,就不敢为非作歹、胡乱犯罪,这时其他人包括富人的个人财产和权利才能得到保障。

否则人们的权利和财产就会被侵犯,我觉得税收有时候就像买了一份社会保险来保护自己,即使权利遭受了侵犯,但是我们至少可以有处伸冤,有人来管。

如此看来,我觉得税收是合理的、公正的。

4、密尔将边沁的功利主义进行了改良,从“自利”转变为“自己牺牲”,他认为功利主义在行为上的标准的幸福,并非行为者一己的幸福,而是与此有关系的一切人的幸福。

当你待人就像期待他人待你一样和爱你的邻人就像爱你自己一样,那么功利主义的道德观就达到理想完成的地步。

我觉得密尔的这些思想跟我国古代的孔子的大同世界很相近。

孔子主张建立大同世界,在大同的世界里,天下的人,不止以自己的家人为亲,不止以自己的父母儿女为爱,而是相互敬爱,爱天下所有的人。

使老有所终,壮有所用,孩子们都能获得温暖与关怀,孤独的人与残疾者都有所依靠,男人各自有自己的事情,女人有满意的归宿。

天下没有欺诈,没有盗贼,路不拾遗,夜不闭户,人人讲信修睦,选贤举能,大道之行也,天下为公。

还有儒家的“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”、“己所不欲,勿施于人”等思想都与密尔的功利主义观点有异曲同工之妙。

总结:当我真正去了解功利主义的时候,我才知道其理论在人类社会中的运用价值,我更加被其魅力十足的思辨所吸引。