扩散双电层理论经典版

- 格式:pdf

- 大小:421.01 KB

- 文档页数:11

双电层扩散层厚度和德拜长度好家伙,今天咱们要聊聊一个看似有点学术,但其实也挺有意思的话题——双电层扩散层厚度和德拜长度。

听起来可能有点晦涩对吧?别急,咱们慢慢捋清楚,不用担心,咱们不是做数学题,讲的东西其实就像是你街头喝的那杯奶茶,稍微深一点但完全不难懂。

先说说什么是双电层,简单来说,它就是一种特殊的电场结构,存在于带电物体和它周围的液体之间。

你可以把它想象成一个有点像电池电极和电解液之间的关系——它好像是一个“电场的缓冲区”。

比方说,当你把一根带电的金属棒插进水里时,水中的带电粒子就会围绕着这根棒子排成一圈,形成一个电场区。

这圈电场区其实就是我们所说的“双电层”。

咱们要说的这个扩散层厚度呢,顾名思义,就是这个“电场缓冲区”到外面水中自由粒子之间的那段距离。

你想象一下,一个刚刚泡好的热汤,汤里的味道会慢慢渗透到周围的空气中。

这么一想,扩散层其实就是在电荷的作用下,周围的粒子慢慢“扩散”出去的过程和范围。

那么德拜长度又是什么呢?简单来说,德拜长度其实是一个衡量这个“扩散层”厚度的尺度,它告诉我们,距离带电物体多远的地方,电场的影响力开始变得微乎其微。

你可以把它理解为电荷影响的半径,超出了这个半径,电场就几乎“消失了”。

所以,德拜长度和双电层的扩散层厚度是紧密相关的,德拜长度越小,电场的影响范围就越近,扩散层就越薄;反之,德拜长度越大,扩散层就越厚。

现在你可能会想:“嗯,那这些电场和扩散层和我有啥关系?”哈哈,别急,待会儿我带你看看。

这玩意儿在很多领域都能用得上,像是水处理、电池、甚至一些生物医学领域。

举个简单的例子,咱们平时做水处理的时候,水中的离子浓度和电场的关系就直接影响到沉淀物的形成。

德拜长度和扩散层在这里就像是“调节员”,能影响水中离子的分布,进而影响水的净化效果。

你看,是不是有点厉害?不过说起来,德拜长度和扩散层的计算其实还是挺有意思的。

就拿常见的水来说,水中的离子浓度是已知的,我们可以根据电荷密度和温度来计算德拜长度。

164扩散双电层理论和 Zeta 电势胶体粒子的表面常因解离、吸附、极化、摩擦等原因而带电,分散介质则带反电荷,因此, 在相界面上便形成了双电层。

胶体的这种结构决定了它的电学性质, 并对其稳定性起着十分重要的作用。

本专题便来讨论胶体的双电层结构, 并从中引出一个决定胶体电学性质和稳定性的重要指标——ς(Zeta电势。

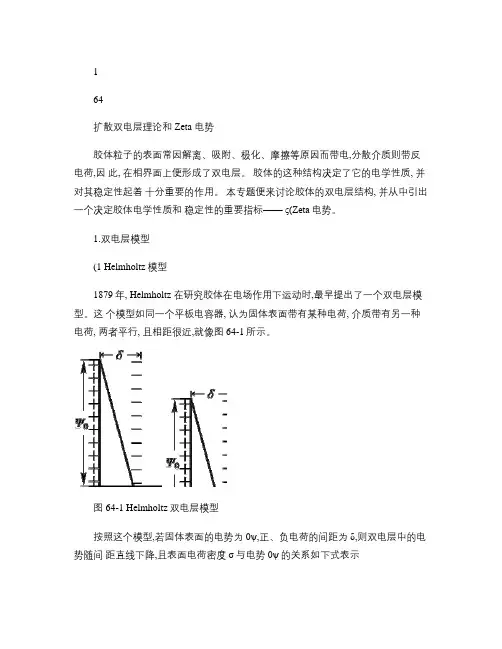

1.双电层模型(1 Helmholtz模型1879年, Helmholtz 在研究胶体在电场作用下运动时,最早提出了一个双电层模型。

这个模型如同一个平板电容器, 认为固体表面带有某种电荷, 介质带有另一种电荷, 两者平行, 且相距很近,就像图 64-1所示。

图 64-1 Helmholtz双电层模型按照这个模型,若固体表面的电势为0ψ,正、负电荷的间距为δ,则双电层中的电势随间距直线下降,且表面电荷密度σ与电势0ψ的关系如下式表示δεψσ0= (64-1 式中ε为介质的介电常数。

显然, 这是一个初级双电层模型, 它只考虑到带电固体表面对介质中反离子的静电作用, 而忽视了反离子的热运动。

虽然, 它对胶体的早期研究起过一定的作用, 但无法准确地描述胶体在电场作用下的运动。

(2 Gouy(古依— Chapman (恰普曼模型由于 Helmholtz 模型的不足, 1910和 1913年, Gouy 和 Chapman 先后作出改进,提出了一个扩散双电层模型。

这个模型认为, 介质中的反离子不仅受固体表面离子的静电吸引力, 从而使其整齐地排列在表面附近, 而且还要受热运动的影响, 使其离开表面, 无规则地分散在介质中。

这便形成如图 64-2所示的扩散双电层结构。

2图 64-2 Gouy— Chapman 扩散双电层模型他们还对模型作了定量的处理,提出了如下四点假设:①假设表面是一个无限大的平面,表面上电荷是均匀分布的。

②扩散层中,正、负离子都可视为按 Boltzmanm 分布的点电荷。

③介质是通过介电常数影响双电层的,且它的介电常数各处相同。

双电层双电层的形成:当两相接触时,如果电子或离子等荷电粒子在两相中具有不同的电化学位,荷电粒子就会在两相之间发生转移或交换,界面两侧便形成符号相反的两层电荷,人们把界面上的这两个荷电层称为双电层。

如金属、溶液界面(M/L)两侧,若μM+>μM+(L),则荷电粒子发生转移,金属表面荷负点;反之,则金属表面荷正,这种双电层常称为离子双层。

尽管有时上述的离子双层并不存在,但金属与溶液界面间仍然会存在着电位差,无论是金属表面,还是溶液表面,都存在着偶极层。

由于偶极子正负电荷分隔开而形成的双电层,称为偶极双电层。

对任何一种金属而言,由于金属的电子会“溢出”金属表面形成双极子。

所以即使溶液一侧不存在偶极子层,但对金属与溶液的界面来说,这种偶极双层总是存在的。

此外,溶液中某一种离子有可能被吸附于电极与溶液界面上,形成一层电荷。

这层电荷又借助静电作用吸引溶液中同等数量的带相反电荷的离子而形成双电层,可称之为吸附双层。

这里应当注意:界面上第一层电荷的出现,靠的是静电力以外的其他化学与物理作用,而第二层电荷则是由第一层电荷的静电力引起的。

如果界面上有了吸附双层,当然也会产生一定大小的电位差。

金属与溶液界面的电位差系由上述的三种类型电位差的一部分或全部组成,但其中对电极反应速度有重大影响的,则主要是离子双层的电位差。

离子双层的形成有两种可能的情况。

一是在电极与溶液一旦接触后的瞬间自发形成的。

另一种情况,是在外电源作用下强制形成的双电层。

因为有的时候,当金属与溶液接触时,并不能自发地形成双电层。

如将纯汞(Hg)放入Kill溶液的界面上常常不能自发的形成双电层。

但是,如果将Hg电极与外电源负极连接,外电源就向Hg电极供应电子,在其电位达到K+还原电位之前,电极上不会发生电化学反应,因而此时Hg电极上有了多余的电子而带上负电。

这层负电荷吸引溶液中相同数量的正电荷(如K+),形成双电层。

双电层的结构模型:金属电极和溶液之间界面上形成的双电层,从结构上可以有离子双电层、表面偶极双电层和吸附双电层等三种类型。

双电层理论表面物理化学所涉及的内容非常宽广,固体在溶液中的荷电性质,实际上影响着固体表面性质和界面区的电荷转移反应及其进行的速度。

由于多种极其重要的表面电化学效应的发现,表面电化学引起了许多种科学家的重视和研究。

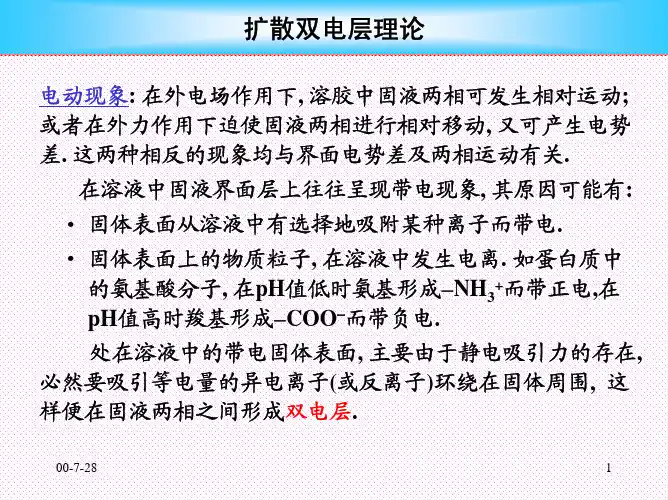

第一节 双 电 层2.1.1 双电层的产生在自然界中,固体与液体接触时,固体表面的荷电现象实际上是普遍存在的。

它导致了固—液界面的液体一侧带着相反电荷,这种界面电荷影响界面周围介质中的离子分布,与界面电荷符号相反的介质中的离子被吸向界面(这种离子称为反离子Counter -ions ),而相同符号的离子(称为同离子Co -ions )则被排离界面。

与此同时,离子的热运动又促使它们均匀混合在一起。

因此,在带电界面上形成一个扩散双电层(diffuse double layer )。

所谓扩散,就是界面周围介质中的反离子的过量是以扩散形式分布的,而不是非常整齐地集中排列在带电界面的周围。

例如,人体内与血液接触的动静脉壁和血液中胶粒等界面区都存在双电层结构,致使血液在血管中畅通无阻地流动以输送全身新陈代谢的营养而不产生血栓。

双电层理论研究反离子的扩散分布和带电界面的性质。

固体在溶液中荷电而构成双电层的原因,除了外加电场之外,大致上可归纳为以下几种情况: ① 电离作用固体表面在溶液中产生电离或溶液中的电离成分依靠某种结合力与固体表面结合而使其荷电。

例如,玻璃与水接触时,玻璃中的硅酸盐可电离出钾离子、钠离子或氢离子等,于是使玻璃带负电性而溶液带正电性;蛋白质分子具有的羧基(—COOH)和胺基(—NH 2)官能团,当pH 值降低时(酸性),溶液中电离的H +与胺基以氢键结合,从而使蛋白质带正电,-NH 2+H 2O -NH 3++OH -,而溶液一侧带负电,即在羧酸介质中—COOH 的电离被高氢浓度离子所抑制:—COOH+H 2O -COO -+H 3O+ 当pH 值升高时(碱性),蛋白质的羧基电离而使其带负电。

双电层原理双电层原理是指存在于电解质和电极表面之间的一层电荷分布。

这层电荷分布是由于电解质中的带电离子与电极表面形成吸附层产生的。

以下是关于双电层原理的详细介绍。

一、双电层原理的形成当电解质中存在可溶性的带电离子时,它们会在离子的热运动下随机地扩散到电极的附近,之后受到电极的吸引,靠近电极表面。

这时,由于电解质中水分子的存在,离子周围会确立起一个氢氧离子云。

这个云称作特定溶液中的化学"物种",因为它与其它物种有着各种互动,从而影响离子与表面之间的关系。

二、双电层原理的组成在电解质中,离子云的内部是快速扩散的带电离子。

离子周围是由于水分子氢氧离子云的形成而形成的介质带负电荷。

这个带负电荷的层就是电极空气层内的第一个向外延伸的层,称为吸附层。

吸附层的带负电荷是由于氢氧离子的分布。

在吸附层之外,电子云变得稀疏。

这层称作野区。

野区内,带正电荷的离子云和带负电荷的吸附层之间出现了弱电场。

电解质中其他离子和分子也会被拖着它们的电荷排列在野区之中。

这些离子和分子的排列就构成了电解质充电层。

三、双电层原理的应用双电层原理在电化学和表面化学中是非常重要的。

例如,这个原理是一些电化学传感器和电化学电容器的基础。

电解质中的离子云是对电容器的第一极板,而电极表面是对电容器的第二极板。

这种电容器的电容远低于空气电容器,因为电离子中的电存在于离子的质量中。

总结双电层原理是一种在电极表面和电解质间的电荷分布层。

这一理论构成了电解质与电极间的电化学交互作用的基础。

双电层原理被广泛用于电化学和表面化学中,它是理解电化学传感器和电化学电容器的原理的基础。

粘土—水界面的扩散双电层为了更加深入地揭示粘土水化、分散、造浆的本质,掌握泥浆性能调节的基本胶体化学原理,引入扩散双电层理论对粘土-水界面的行为机理进行分析。

(一)双电层成因与结构由于粘土颗粒在碱性水溶液中带负电荷(在端部则多数带正电荷),必然要吸附与粘土颗粒带电符号相反的离子--阳离子到粘土颗粒表面附近(界面上的浓集),形成粘土颗粒表面的一层负电荷与反离子的正电荷相对应的电层,以保持电的中性(平衡)。

粘土颗粒吸附阳离子使阳离子在粘土颗粒表面浓集的同时,由于分子热运动和浓度差,又引起阳离子脱离界面的扩散运动,粘土颗粒对阳离子的吸附及阳离子的扩散运动两者共同作用的结果,在粘土颗粒与水的界面周围阳离子呈扩散状态分布,即形成扩散双电层.更值得指出的现象是,这种扩散层本质性地分成两部分-吸附层与扩散层,其结构如图11-6所示。

1. 吸附层吸附层是指靠近粘土颗粒表面较近的一薄层水化阳离子,其厚度一般只有几个Ǻ。

这一薄层水化阳离子,由于与粘土颗粒表面距离近,阳离子的密度大,静电吸引力强,被吸附的阳离子与粘土颗粒一起运动难以分离。

2. 扩散层扩散层是吸附层外围起直到溶液浓度均匀处为止(离子浓度差为零)由水化阳离子及阴离子组成的较厚的离子层。

这部分阳离子由于本身的热运动,自吸附层外围开始向浓度较低处扩散,因而与粘土颗粒表面的距离较远,静电引力逐渐减弱(呈二次方关系减弱),在给泥浆体系接入直流电源时,这层水化离子能与粘土颗粒一起向电图11-6 粘土表面的扩散双电层源正极运动而相反向电源负极运动。

扩散层中阳离子分布是不均匀的,靠近吸附层多,而远离吸附层则逐渐减少,扩散层的厚度,依阳离子的种类和浓度的不同,约为10~00Ǻ。

3. 滑动面它是吸附层和扩散层之间的一个滑动面.这是由于吸附层中的阳离子与粘土颗粒一起运动,而扩散层中的阳离子则有一滞后现象而呈现的滑动面。

4。

热力电位E它是粘土颗粒表面与水溶液中离子浓度均匀处之间的电位差。

简述斯特恩扩散双电层模型的要点全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:斯特恩扩散双电层模型是描述电解质溶液板间的电荷分布和电荷传输特性的经典模型。

它由德国化学家斯特恩于1924年发表,是对古典电解质理论的重要补充,为后来电化学领域的发展奠定了基础。

斯特恩扩散双电层模型主要包括普朗克层和斯特恩层两部分,下面将详细介绍其要点。

普朗克层是指电解质板间的一个致密层,其中的电荷分布由电离的离子和溶剂分子组成。

在这一层内,带正电荷的离子和带负电荷的溶剂分子被吸附在固体表面上,形成一个电荷层。

普朗克层的存在表明,在电解质板间有着一定程度的电离和电荷分布,从而影响溶液的电导率和电化学性质。

斯特恩扩散双电层模型的要点在于描述了电解质溶液中的电荷分布和电荷传输特性,揭示了电解质溶液板间的复杂结构和动力学过程。

这一模型在电化学领域具有重要的理论意义和实际应用价值,为研究电解质在溶液中的行为提供了有力的理论支持。

它不仅有助于理解溶液的电导率、极化性和化学反应动力学等方面的问题,还有助于设计新型电化学传感器、储能器件和电解质材料等应用。

斯特恩扩散双电层模型是电化学领域的经典模型之一,对于理解电解质溶液中的电荷分布和传输特性具有重要意义。

通过研究该模型,我们可以更深入地认识电解质溶液的结构和性质,为开发新型电化学器件和解决环境、能源等问题提供理论支持和技术指导。

希望本文所介绍的斯特恩扩散双电层模型的要点能够对读者有所启发,促进电化学领域的研究和发展。

第二篇示例:斯特恩扩散双电层模型是描述电解质溶液中电荷粒子的扩散行为的重要理论模型。

该模型由德国物理化学家斯特恩在20世纪初提出,并被广泛应用于解释电解质在电解质溶液中的扩散现象。

在斯特恩扩散双电层模型中,电解质溶液被认为是由两层电荷分布较为复杂的离子团组成,即离子团层和双电层。

离子团层是由电解质分子及其离子团组成的,在浓度较高的情况下,这一层中的离子趋向于形成大的簇块,受到周围电场的影响较小。

第十二章胶体化学扩散双电层理论溶胶粒子为什么带电?固体表面可选择性地吸附某种离子而带电AgI溶胶:溶液中I—过量时,可吸附I—而带负电,溶液中Ag+过量时,可吸附Ag+ 而带正电。

电离:固体表面上的分子在溶液中发生电离而带电蛋白质中的氨基酸分子:在pH低时氨基形成—NH3+而带正电;在pH 高时羧基形成—COO—而带负电。

带电的固体表面在静电力作用下,必然要吸引等电量的、与固体表面上带有相反电荷的离子(即反离子或异电离子)环绕在固体粒子的周围,这样便在固液两相之间形成了双电层。

几个有代表性的关于双电层的理论:亥姆霍兹模型、古依—查普曼模型、斯特恩模型。

常用名词:双电层:质点表面电荷与周围介质中的反离子构成的电层。

表面电势 0:带电质点表面与液体的电势差。

电势:固、液两相发生相对运动的边界处与液体内部的电势差。

亥姆霍兹(Helmholtz)模型1879年,亥姆霍兹首先提出在固液两相之间的界面上形成类似于平行板电容器那样的双电层:正负离子整齐地排列于界面层的两侧;两层间距与离子半径相当;外电场作用下,带电质点和反离子分别向相反方向运动。

缺点:1)不能解释表面电势 0与ζ电势的区别;2)不能解释电解质对ζ电势的影响。

古依和查普曼(Gouy—Chapman)模型1910年,古依和查普曼提出了扩散双电层理论静电力:使反离子趋向表面热运动:使反离子均匀分布总结果:反离子呈扩散状态分布古依和查普曼给出−−距表面x处的电势 与表面电势为 0的关系:式中κ的倒数κ-1具有双电层厚度的意义。

古依-查普曼模型正确反映了反离子在扩散层中分布的情况及相应电势的变化,这些观点在今天看来仍是正确的。

缺点:把离子视为点电荷,没有考虑离子的溶剂化; 没有考虑固体表面上的固定吸附层。

斯特恩(Stern )模型1924年斯特恩提出扩散双电层:离子有一定的大小;部分反离子被牢固吸附,形成固定吸附层或斯特恩层。

Stern 模型:固定层+扩散层三个面、三个电势固体表面 Stern 面: Stern 层中反离子 电性中心所形成的假想面 滑动面:固液两相发生相对移动时界面三 个 面 热力学电势 0:固体面—溶 液本体Stern 电势ϕδ: Stern 面—溶液本体ζ 电势: 滑动面—溶液本体 三个电势电解质的影响: 溶液中电解质浓度增加时,介质中反离子的浓度加大,将压缩扩散层使其变薄,把更多的反离子挤进滑动面以内,使ζ电势在数值上变小直至为0ζ 电势的大小,反映了胶粒带电的程度 ζ = 0 时,为等电态,胶粒间无静电斥力, 溶胶极易聚沉。