固体物理学_半导体电子论之半导体中的杂质

- 格式:ppt

- 大小:18.97 MB

- 文档页数:19

半导体等离子体掺杂过程中杂质扩散系数的求解与讨论引言半导体材料在工业生产中被广泛应用于各种电子器件和光电器件中,而半导体材料的性能和功能则很大程度上取决于杂质的掺杂和扩散过程。

对杂质扩散系数的求解和讨论,对于应用于半导体材料中电子器件和光电器件的设计和制备具有重要的意义。

杂质扩散是指在半导体材料中,外加不同杂质原子与半导体基体原子之间通过热运动而发生的原子迁移和扩散现象。

杂质扩散系数则是描述了这一扩散过程的重要参数,它决定了杂质在半导体中的扩散速率和距离。

对杂质扩散系数的求解和讨论具有重要的理论和应用意义。

一、杂质扩散过程及影响因素在半导体材料中,杂质扩散过程是由以下几个因素共同决定的:1. 温度:在半导体材料中,温度是影响杂质扩散系数的重要因素。

一般来说,温度越高,杂质扩散系数就会越大。

这是由于高温增加了半导体材料中原子的热运动能力,从而促进了杂质原子的迁移和扩散。

3. 杂质种类:在半导体材料中,不同种类的杂质原子对杂质扩散系数也会有着不同的影响。

一般来说,对于相同温度和浓度梯度条件下,在半导体材料中,不同种类的杂质原子所对应的杂质扩散系数也会有所不同。

由于以上这些因素共同作用,因此杂质扩散系数的求解和讨论就显得尤为重要。

二、杂质扩散系数的求解方法杂质扩散系数的求解方法主要分为实验方法和数值模拟方法两种。

1. 实验方法:实验方法是通过实际的实验手段,对半导体材料中杂质扩散过程进行观测和测量,从而得到对应的杂质扩散系数。

一般来说,实验方法包括了使用扩散炉进行实验、使用SIMS(SIMPLE:Stopmetal silicontation)等方法进行测量、以及利用电子显微镜等手段进行观察等。

2. 数值模拟方法:数值模拟方法是通过建立数学模型和计算模型,对半导体材料中杂质扩散过程进行模拟仿真,从而得到对应的杂质扩散系数。

一般来说,数值模拟方法包括了建立杂质扩散的数学模型、编写相应的计算程序、以及对模拟结果进行验证和分析等。

半导体杂质态的形成

半导体杂质态的形成主要是由于半导体材料中掺入杂质原子或缺陷引起的。

掺杂是向半导体材料中引入少量的杂质原子,以改变其电子结构和导电性能的过程。

常见的掺杂元素有磷、硼、砷等。

当掺杂杂质原子取代半导体晶格中的某些原子位点时,会产生额外的能级,形成杂质态。

这些杂质态能级的位置和能量与半导体禁带之间的能隙相关,可以影响半导体的导电性能。

另一方面,半导体材料中的缺陷也可以形成杂质态。

缺陷包括点缺陷(如杂质原子缺陷、空位等)和线缺陷(如位错、晶界等)。

这些缺陷会引入额外的能级,形成杂质态。

点缺陷的杂质态通常分布在半导体材料的能带中,而线缺陷的杂质态通常分布在能隙中。

杂质态的形成对半导体材料的电学性质有重要影响。

例如,掺杂可以引入额外的自由电子或空穴,增强半导体的导电性能。

同时,杂质态还可以影响能级结构,改变载流子的输运特性和能带弯曲等现象。

因此,理解和控制半导体杂质态对于半导体器件的设计和优化具有重要意义。

固态电子论半导体物理固体物理部分名词解释(精)固态电子论名词解释库(个人意见,仅供参考<固体物理部分 >晶体:构成粒子(原子,分子,集团周期性排列的固体,具有长程有序性,有固定的熔点,具有自限性, 各向异性和解理性特点的固体。

布拉伐点阵:晶体的周期性结构可以看作相同的点在空间周期性无限分布所形成的系统,称为布拉伐点阵。

布拉伐格子:在空间点阵用三组不共面平行线连起来的空间网格称为布拉伐格子。

基元:布拉伐格子中的最小重复单位称为基元。

原胞:在布拉伐格子中的最小重复区域称为原胞。

晶胞:为了同时反应晶体的周期性和对称性,常常选取最小的重复单位的整数倍作为重复单元,这种单元称为晶胞。

倒格子:分别以 b1,b2,b3, 作为基矢,构成的网格称作倒格子,其中布里渊区:在倒格子中,以某个倒格点作为原点,作出它到其他所有倒格点的矢量的垂直平分面,这些面将倒空间分割成有内置外的相等区域,称为布里渊区。

五种晶体结合力方式:离子结合和离子晶体:共价结合和共价晶体:能把两个原子结合在一起的的一对为两个原子自旋相反配对的电子结构称为共价键。

金属结合和金属晶体:作用力来自带正电原子实和负电电子云的吸引力,电子云重叠产生强烈的排斥作用的排斥力结合的称为金属晶体。

氢键结合和氢键晶体:氢原子同时与两个电负性较大的原子想结合,一个属于共价键,另一个通过库仑作用结合的称为氢键。

范德瓦耳斯结合和分子晶体:靠电偶极矩的相互作用而结合的力称作范德瓦耳斯力。

主要的晶体结构类型:声子:晶格振动的一个频率为 wq的格波等价于一个简谐振子的振动,其能量也可以表示为以下,Enl=(0.5+nhwq.能量单元是 hwq, 它是格波的能量量子,称之为声子。

点缺陷:在一个或几个原子尺寸范围内的微观区域内,晶格结构发生偏离严格周期性而形成的畸变区域。

面缺陷:如果晶体中周期性遭到破坏的区域形成一条线,称这种一维缺陷为线缺陷。

刃型位错:螺型位错:半导体物理部分电子有效质量:在一维模型下,数学表达式 ,有效质量包含了内部势场各个方向的作用,内层电子能带越窄,有效质量越大,外层电子能带越宽,有效质量越小。

半导体材料中的杂质impurity in semiconductor material半导体晶格中存在的与其基体不同的其他化学元素原子。

杂质的存在使严格按周期性排列的原子所产生的周期性势场受到破坏,这对半导体材料的性质产生决定性的影响。

杂质元素在半导体材料中的行为取决于它在半导体材料中的状态,同一种杂质处于间隙态或代位态,其性质也会不同。

电活性杂质在半导体材料的禁带中占有一个或几个位置作为杂质能级。

按照杂质在半导体材料中的行为可分为施主杂质、受主杂质和电中性杂质。

按照杂质电离能的大小可分为浅能级杂质和深能级杂质。

浅能级杂质对半导体材料导电性质影响大,而深能级杂质对少数载流子的复合影响更显著。

氧、氮、碳在半导体材料中的行为比较复杂,所起的作用与金属杂质不同,以硅和砷化稼为例叙述杂质的行为。

硅中的杂质主要有金属杂质和氧、碳。

金属杂质分为浅能级杂质和深能级杂质。

l族元素硼、铝、稼、锢和v族元素磷、砷、锑,它们在硅中的能级,位于导带底或价带顶的附近,电离能级小,极易离化,因此称为浅能级杂质。

它们是硅中主要的电活性杂质。

妞族元素起受主作用,v 族元素起施主作用,常用作硅的掺杂剂。

这两种性质相反的杂质,在硅中首先相互补偿,补偿后的净杂质量提供多数载流子浓度。

其他金属杂质,尤其是过渡元素(重金属),如铜、银、金、铁、钻、镍、铬、锰、铂等,在硅中的能级位置一般远离导带底或价带顶,因此称为深能级杂质。

它们在硅中扩散快,并起复合中心作用,严重影响少子寿命。

它们本身可产生缺陷,并易与缺陷络合,恶化材料和器件的性能。

除特殊用途外,重金属元素在硅中都是有害杂质。

镍、钻、铜、铁、锰、铬和银所造成的“雾”缺陷,按次序降低。

铜和镍具有高的扩散系数和高的间隙溶解度,在“雾”缺陷形成中,它们会溶解、扩散并沉淀在硅中,而铁、铬、钻则在热处理中将留在硅的表面。

铿、钠、钾、镁、钙等碱金属和碱土金属离子,在电场作用下易在p一n结中淀积,使结退化,导致击穿蠕变,MOS闽电压漂移,沟道漏电,甚至反型。

固体物理学在半导体器件中的应用随着电子科技的飞速发展,半导体器件在现代社会中的应用越来越广泛,是构成现代电子信息产业链中不可或缺的一部分。

而固体物理学作为半导体器件研究的基础,也扮演着举足轻重的角色。

本文将从固体物理学的角度探讨半导体器件的原理和应用。

一、固体物理学的基础理论固体物理学研究的是物质中原子、分子、离子等微观粒子的行为以及其与宏观性质之间的关系。

半导体器件的研究和应用,也离不开这些基本理论。

1.原子结构从微观角度来看,固体物体的基本单位是原子。

每个原子核都由质子和中子组成,电子在原子核外围运动。

而电子的能量和运动状态受到原子核和其他电子的相互作用影响。

固体物理学研究的重要问题之一,就是电子在固体物质中的运动方式和影响因素。

2.晶体结构晶体是由有规律排列的原子或分子构成的固体。

晶体结构有三种基本类型:离子型、共价型和金属型。

其中,最广泛应用的半导体器件就是基于离子型晶体结构的。

固体物理学家通过研究晶体结构,可以探究半导体器件的物理特性和性能表现。

二、半导体器件的工作原理半导体器件包括二极管、晶体管、场效应管、光电效应器件等,不同的器件类型因工作原理不同而应用场景也各有差异。

这里以半导体二极管为例,介绍一下其工作原理。

半导体二极管由两个半导体材料构成,分别为P型半导体和N型半导体。

两种材料之间形成PN结,其作用是控制材料中电子和空穴的流动方向。

PN结的形成要求P型半导体中杂质浓度高于N型半导体,这种杂质掺杂被称为“掺杂”。

PN结中,N型半导体的电子浓度多于P型半导体的空穴浓度。

当PN结的“正端”施加电压时,比如一个电池的阳极接在P型半导体上,电子会向PN结内迁移,此时正端为正极,在PN结内形成“耗尽区”,不允许电荷通过。

当“负端”接在P型半导体上时,由于这个区域电子浓度低,电子容易从P型半导体进入PN结中,此时负端为负极,PN结内允许电荷流动,形成电流。

三、固体物理学对半导体器件的优化设计固体物理学对半导体器件的研究,旨在优化器件的物理性能,提高其功率、速度和工作寿命等指标。

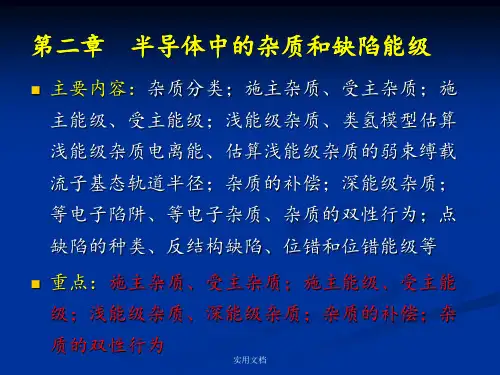

第二章 半导体中的杂质和缺陷能级(1)在纯净的半导体中掺入少量其他元素杂质,对半导体性能有很大影响。

根据杂质原子在晶体中存在的位置,可分为间隙式和替位式两种。

后者在半导体中应用较多。

由于杂质的存在,使该处的周期性势场受到扰乱,因而杂质的电子不可能处于正常的导带和价带中,而是在禁带中引入等高的分立能级,即杂质能级。

根据杂质能级在禁带中所处的位置不同,分为深能级杂质和浅能级杂质。

又根据杂质电离后施放电子还是空穴,分为施主和受主杂质两类。

(2)杂质原子电离后,向导带提供电子,而自身成为不可移动的带正电离子,使半导体成为n 型,这种杂质称为施主杂质;杂质原子电离后,接收价带中电子,使价带中增加空穴,成为p 型半导体,而自身成为不可移动的带负电的离子,这种杂质称为受主杂质。

如果施、受主能级分别离导带底和价带顶很近,电离能很小,在常温下杂质基本全部电离,使导带或价带增加电子或空穴,这些杂质称浅能级杂质,它的重要作用是改变半导体的导电类型和调节半导体的导电能力。

如Ⅳ族元素半导体中Ⅲ、Ⅴ族杂质和大多数Ⅲ-Ⅴ族半导体中的Ⅱ、Ⅵ族杂质,大都成为重要的浅能级杂质而得到使用。

(3)浅能级杂质的电离能可以通过类氢原子模型进行估算,经修正后施主杂质电离能可表示为式中,E 0=13.6eV 为氢原子基态电离能;εr 为半导体的相对介电常数;m n *,m p *分别为电子和空穴的电导有效质量。

(4)半导体中同时掺入施主和受主杂质,它们具有相互补偿的作用,施主能级上的电子会落入受主能级上,使两者均被电离,但不会给导带和价带提供电子和空穴。

补偿的程度由施、受主杂质浓度来确定:(ND —NA)>O,成为含有受主的n型半导体;(ND —NA)<O成为含有施主的p型半导体;ND≈NA为重补偿情况,与本征半导体相似,但若两者的浓度均很高,会对半导体质量产生严重影响。

用杂质补偿的办法,往往是借以改变半导体导电类型作为制造各种半导体器件的基础。

杂质在半导体中的物理学效应半导体作为现代电子学和信息技术的基础材料,其性能与质量密切相关。

杂质是指在晶体中引入的外部原子或分子,它们的存在对半导体的电学、光学和磁学等性质产生重要影响。

本文将讨论杂质在半导体中的物理学效应,并对其产生的原因进行探讨。

一、杂质对半导体的电学性质的影响杂质的引入可以改变半导体的导电性质。

在掺杂过程中,外部原子替代或插入晶格中的主体原子,形成与主体原子结构不同的净离子。

这些杂质离子在晶体中的位置与扩散能力会影响到半导体的电导率。

例如,掺杂杂质可以使半导体呈现n型或p型导电特性。

n型半导体中,杂质原子提供额外的自由电子,使得半导体的导电性能增强;而p型半导体中,杂质原子占据部分价带,形成了额外的空穴,有利于电子从价带向导带的跃迁。

此外,杂质也能影响半导体材料的载流子浓度。

比如在p-n结的形成中,n型区域的掺杂杂质释放出自由电子,与p型区域中形成空穴结合,从而形成电势阶梯和电场,促进载流子的扩散跨越结区。

这样的结构可以用于激光器和二极管等电子器件的制备。

二、杂质对半导体的光学性质的影响杂质也会对半导体的光学性质产生显著影响。

例如,在半导体中引入特定的杂质,可以通过调节晶体的能带结构和禁带宽度,改变材料对不同波长光的吸收和发射特性。

这种光学掺杂可以用于制备激光和光电探测器等光学器件。

此外,杂质还可以影响半导体的荧光特性。

典型的例子是稀土离子掺杂。

稀土离子有着丰富的能级结构,其激发态和发射态之间的能量差可对应可见光的波长。

通过掺杂稀土离子,可以调节半导体的发光颜色和亮度,实现发光二极管的制备。

三、杂质对半导体的磁学性质的影响除了对电学和光学性质的影响外,杂质对半导体的磁学性质也具有一定影响。

通过在半导体中引入磁性杂质,可以实现半导体的磁性。

例如,在氮掺杂的氧化锌薄膜中,氮原子的磁矩可以导致薄膜表现出铁磁性。

这种磁性半导体材料对于磁存储和磁传感器等领域有重要应用。

四、杂质的来源与控制杂质可以来自杂质纯度不高的原始原料,或者是制备过程中的污染,甚至是特意引入的。