《测井储层评价》第五章 岩石孔隙结构及其物理性质研究

- 格式:ppt

- 大小:1.60 MB

- 文档页数:52

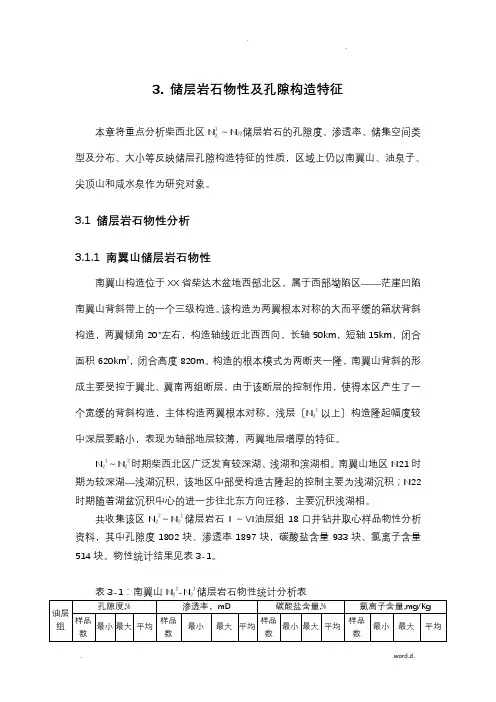

3. 储层岩石物性及孔隙构造特征本章将重点分析柴西北区N1~N22储层岩石的孔隙度、渗透率、储集空间类2型及分布、大小等反映储层孔隙构造特征的性质,区域上仍以南翼山、油泉子、尖顶山和咸水泉作为研究对象。

3.1 储层岩石物性分析3.1.1 南翼山储层岩石物性南翼山构造位于XX省柴达木盆地西部北区,属于西部坳陷区——茫崖凹陷南翼山背斜带上的一个三级构造。

该构造为两翼根本对称的大而平缓的箱状背斜构造,两翼倾角20°左右,构造轴线近北西西向,长轴50km,短轴15km,闭合面积620km2,闭合高度820m。

构造的根本模式为两断夹一隆,南翼山背斜的形成主要受控于翼北、翼南两组断层,由于该断层的控制作用,使得本区产生了一个宽缓的背斜构造,主体构造两翼根本对称。

浅层〔N21以上〕构造隆起幅度较中深层要略小,表现为轴部地层较薄,两翼地层增厚的特征。

N21~N22时期柴西北区广泛发育较深湖、浅湖和滨湖相。

南翼山地区N21时期为较深湖—浅湖沉积,该地区中部受构造古隆起的控制主要为浅湖沉积;N22时期随着湖盆沉积中心的进一步往北东方向迁移,主要沉积浅湖相。

共收集该区N22~N21储层岩石Ⅰ~Ⅵ油层组18口井钻井取心样品物性分析资料,其中孔隙度1802块、渗透率1897块,碳酸盐含量933块、氯离子含量514块。

物性统计结果见表3-1。

21从统计结果来看,南翼山油田除Ⅰ+Ⅱ油组孔隙度和渗透率稍高些,Ⅲ+Ⅳ和Ⅴ+Ⅵ油层组物性根本一致,均表现出物性总体较差,属典型中-低孔隙度、低-特低渗透率储层。

图3-1是该油田统计的所有样品的孔隙度与渗透率关系图。

图3-1南翼山N22-N21储层岩石孔渗关系由图3-1可以看出,该区孔渗分布存在明显的两个区域〔图中大圈和小圈〕,小圈内的孔渗稍高些,是浅部Ⅰ+Ⅱ油层组岩石的孔渗分布,孔隙度一般大于25%,而深透率一般在10mD左右。

而大圈内是Ⅲ+Ⅳ和Ⅴ+Ⅵ油层组岩石的孔渗分布,孔隙度一般在5%-20%之间,渗透率在0.01mD-10mD之间。

沉积岩的孔隙结构与储集性能关系研究及应用一、引言沉积岩是指在地质历史长时间下由沉积物堆积而成的岩石,其特点是由多种岩石颗粒通过水、风等力量沉积结合而成。

沉积岩内部存在着不同尺寸、形状和分布的孔隙,这些孔隙对岩石的储集性能具有重要影响。

因此,在石油勘探与开发领域,研究沉积岩的孔隙结构与储集性能关系具有重要意义。

二、沉积岩的孔隙结构沉积岩的孔隙结构是指岩石内部的孔隙类型、孔隙度、孔隙连通性等特征。

根据孔隙类型的不同,沉积岩可以分为颗粒间隙、溶蚀孔隙和裂隙等几种类型。

颗粒间隙主要是颗粒之间的空隙,其尺寸一般较小;溶蚀孔隙是由于水或地下水的流动溶蚀作用而形成的,尺寸较大;裂隙是因为地壳运动或岩石受力而形成的裂缝。

孔隙度是指沉积岩中孔隙体积与岩石体积的比例,是评价岩石中可储集石油、天然气等流体的重要参数。

孔隙度越高,储集性能越好。

孔隙连通性则是指岩石中孔隙与孔隙之间是否相互连通,连通性好的岩石有利于流体的输送和储集。

三、孔隙结构与储集性能关系研究1. 孔隙结构影响储集性能的理论依据研究表明,沉积岩的孔隙结构对其储集性能具有重要影响。

孔隙结构的主要影响因素包括孔隙度、孔隙连通性和孔隙尺寸分布等,这些因素决定了沉积岩的渗透率、储层容积和油气流动性等。

2. 孔隙结构与储集性能关系的实验研究通过实验研究可以获得沉积岩的孔隙结构参数,并与储集性能进行相关分析。

常见的实验方法包括岩心切片观察、压汞法和气体吸附法等。

这些实验分析技术可以揭示岩石孔隙结构的微观特征,为进一步研究孔隙结构与储集性能关系提供了重要依据。

3. 孔隙结构与储集性能关系的数值模拟研究数值模拟方法可以通过建立数学模型,模拟沉积岩的孔隙结构及其对储集性能的影响。

常见的数值模拟方法包括离散元法、孔隙网络模型和渗流模拟等。

这些方法可以定量分析储集性能参数与孔隙结构参数之间的关系,为沉积岩的储集性能预测与评价提供可靠的数值依据。

四、孔隙结构与储集性能关系的应用1. 沉积岩储层评价通过对沉积岩的孔隙结构与储集性能关系的研究,可以评价沉积岩的储层质量,预测油气开发潜力。

1、测井资料评价孔隙结构储集岩的孔隙结构特征是指岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状、大小、分布及其相互连通关系,对于碳酸盐岩来说其孔隙结构主要是指岩石具有的孔、洞、缝的大小、形状及相互连通关系。

储集层岩石的孔隙结构特征是影响储层流体(油、气、水)的储集能力和开采油、气资源的主要因素,因此明确岩石的孔隙结构特征是发挥油气层的产能和提高油气采收率的关键。

常规岩石孔隙结构特征的描述方法主要包括:室内实验方法和测井资料现场评价法。

室内实验方法是目前最主要,也是应用最广泛的描述和评价岩石孔隙结构特征的方法,主要包括:毛管压力曲线法(半渗透隔板法、压汞法和离心机法等)、铸体薄片法、扫描电镜法及CT扫描法利用测井资料研究岩石孔隙结构特征则为室内实验开辟了另一条途径,且测井资料具有纵向上的连续性,大大方便了储层孔隙结构的研究。

1.1 用测井资料研究孔隙结构1.1.1 用电阻率测井资料研究岩石孔隙结构利用电阻率测井资料研究储层岩石的孔隙结构特征,主要还是建立在岩石导电物理模型和Archie公式的基础之上。

电阻率测井资料反应的是岩石复杂孔隙结构内在不同流体(油、气、水)时的电阻率,因此储层岩石不同的孔隙结构特征一定会对电阻率测井响应产生影响。

国内外关于岩石微观孔隙结构模型、物理模型也较多,包括毛管束模型、曲折度模型、电阻网络模型和渗流理论、有效介质理论等。

毛志强等采用网络模型模拟岩石孔喉大小及分布、水膜厚度、孔隙连通性等微观孔隙结构特征参数的变化对含两相流体岩石电阻率的影响,得出了影响油气层电阻率变化规律的2个主要因素分别是孔隙连通性(以孔喉配位数表示)和岩石固体颗粒表面束缚水水膜厚度。

孔隙连通性差的储集层具有较高的电阻率;相反,当岩石颗粒表面束缚水水膜厚度增加时,储集层的电阻率则明显降低。

杨锦林等采用简化的岩石导电物理模型,定义了一个岩石孔隙结构参数S,综合反映了储层孔隙孔道的曲折程度及其大小。

如果孔隙孔道越大越平直,S值越大,说明储层条件越好;反之孔隙孔道越小,越曲折,S值越小,说明储层条件越差。

岩石储层孔隙结构特征及其对储层物性的影响岩石储层是指在地下埋藏着石油、天然气等可开采的资源的岩石层。

岩石储层的孔隙结构特征是指岩石中孔隙的形态、分布和尺寸等相关特征。

这些特征对储层的物性即岩石孔隙中流体的渗透性、储存性和导流能力等起到至关重要的影响。

岩石储层的孔隙结构特征由岩石的类型、成分、结构、成岩作用等多种因素决定。

不同类型的岩石如砂岩、页岩、碳酸盐岩等具有不同的孔隙结构特征。

以砂岩为例,其孔隙主要由粒间孔和溶蚀孔组成。

粒间孔是指砂粒之间的空隙,而溶蚀孔则是砂岩中溶解了的岩屑所形成的孔隙。

这些孔隙的形态和分布对储层物性产生重要影响。

孔隙的形态对储层物性起到直接影响。

孔隙形态可分为圆形、连通型、不连通型等。

圆形孔隙的渗透性较高,而不规则的孔隙形态则会降低渗透性。

连通型孔隙指孔隙之间可以相互连接,有利于流体的运移和储存;不连通型孔隙则储存和流动能力有限。

因此,孔隙形态对于岩石储层的渗透性和储藏能力具有重要影响。

此外,孔隙的尺寸也对储层物性产生重要影响。

具有合适尺寸的孔隙对流体的渗透和储存有较好的效果。

太小的孔隙会限制流体的渗透,太大的孔隙则会导致流体的稀释和流失。

研究表明,当孔隙的尺寸适中时,流体在孔隙中的分布更加均匀,提高了流体运移的效率。

岩石储层的孔隙结构特征还影响着储层的渗透性和导流能力。

渗透性是指流体在岩石孔隙中的运动能力,导流能力是指流体在岩石孔隙中的传输能力。

孔隙结构的不同会导致储层的渗透性和导流能力的差异。

孔隙结构复杂、孔隙连通性好的岩石储层通常具有较高的渗透性和导流能力,便于石油、天然气等流体的开采和运输。

在岩石储层的勘探和开发中,了解孔隙结构特征对储层物性的影响非常重要。

通过研究岩石中的孔隙结构,我们可以评价储层的质量,预测岩石层的渗透性和导流能力,并制定相应的开采方案。

目前,通过地球物理勘探手段如测井等可以获取岩石孔隙结构的信息,辅助岩心分析和物理模型建立,从而提高勘探和开发的精度和效率。

《测井储层评价》测井解释岩石物理基础测井是油气勘探开发中的重要工具之一,通过测井可以获取储层中的岩石物理参数,从而评价储层的岩性、孔隙度、渗透率等关键参数。

本文将从岩石物理基础的角度,对测井储层评价进行解释。

储层是油气勘探开发的目标所在,其岩石物理性质是评价储层潜力的重要依据。

岩石物理参数主要包括密度、声波速度、电阻率等。

密度代表了岩层的质量,声波速度反映了岩层的弹性特性,而电阻率则与岩层的导电性有关。

测井通过测量这些岩石物理参数,可以定量评价储层的性质。

密度测井是通过测量岩石的密度来评价储层的孔隙度、碳酸盐岩含量等。

通常使用核子密度测井仪进行测量,该仪器通过发射射线入射到储层中,然后测量射线的散射情况,从而计算出储层的密度。

密度测井在评价储层孔隙结构、饱和度等方面具有重要意义。

声波测井是通过测量岩层中声波的传播速度来评价储层的渗透率、孔隙度等。

声波传播速度与岩层中的孔隙度、渗透率等有关,孔隙度越高、渗透率越大,声波传播速度越快。

声波测井通常使用声波测量仪器进行测量,该仪器通过向储层中发射声波,并测量声波的传播时间,从而计算出声波传播速度。

电阻率测井是通过测量岩层的电阻率来评价储层的饱和度、孔隙结构等。

岩石的电阻率与其导电性有关,储层中的含水饱和度越高,电阻率越低。

电阻率测井常使用电阻率测量仪器进行测量,该仪器通过在储层中传输电流,并测量电流的强度和电势差,从而计算出储层的电阻率。

除了以上几种常见的测井方法外,测井还可以通过测量其他岩石物理参数,如波阻抗、自然伽马射线等来评价储层的性质。

不同的岩石物理参数可以提供不同的信息,综合使用进行储层评价可以获得更准确、全面的结果。

测井储层评价是油气勘探开发中不可或缺的环节,其基础是岩石物理参数的测定。

通过测量储层中的密度、声波速度、电阻率等参数,可以对储层的孔隙度、渗透率、饱和度等进行评价,为油气勘探开发提供科学依据。

随着测井技术的不断发展和创新,对储层的评价也将越来越准确、可靠,为油气勘探开发提供更多的支持。

1781 储层岩石孔隙和类型组成岩石的颗粒彼此之间没有被胶结物或固态物质填充的地方称为空隙,所有的岩石都有一定的空隙,只是岩石不同,其空隙大小发育程度和形状各异而已,空隙的分类是根据几何尺寸亦或现状,大体可以划分为孔隙(常指砂岩)、裂缝与空洞(常指碳酸盐岩)等,由于空隙的存在较普遍,所以常将空隙统称为孔隙[1]。

岩石中的孔隙作为石油在其中存储和流动的载体,所以孔隙形状、大小、连通状况及发育程度会直接影响石油的存储数量和运移能力。

目前石油行业标准针对孔隙进行分类,该标准的划分原则是:根据储集层的岩石类型划分为碎屑岩孔隙、非常规储集岩孔隙和碳酸盐岩孔隙类型。

1.1 碎屑岩孔隙类型粒间孔是指碎屑岩中的颗粒之间的孔隙,按照碎屑岩中填充杂质和胶结物的数量可进一步划分为原生、剩余和溶蚀粒间孔。

(1)原生粒间孔是指孔隙中存有微量填充物或者不存在填充物,孔隙的形态与分布均匀,大致能反应沉积时期的粒间孔隙的原始状态。

(2)剩余粒间孔只是由于碎屑颗粒被压实发生形变和粒间孔隙中存在填充物而使孔隙变小。

(3)溶蚀粒间孔是指岩石颗粒被溶蚀作用侵蚀而形成的。

其包括长条形溶蚀粒间孔、港湾形溶蚀粒间孔和大溶孔等。

粒内孔属于碎屑岩颗粒自身内部孔隙,这种孔隙类型比较少,大多属于不连通或者孤立的,所以对油气的聚集作用微弱。

填隙物内孔分布较普遍,在碎屑岩储层中都会存在,但是含量不同,这种内孔大都属于小孔隙,由于晶粒大小的不同,其所包括的孔隙又有相对的大小分别。

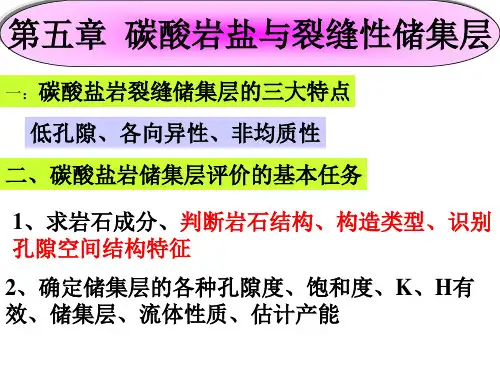

1.2 碳酸盐岩孔隙类型该孔隙类型常根据孔隙的成因或者结构特征等进行分类,主要分为孔隙和裂缝两大类。

(1)孔隙主要可以分为粒间孔、生物孔、晶间孔、溶孔和鸟眼孔等。

(2)裂缝根据成因可分为构造裂缝和非构造裂缝两种。

①构造裂缝是由于构造应力大于岩石的弹性限度,从而岩石发生裂变而形成的一种裂缝形式,该裂缝主要特点是边缘处平直,方向性较明显、延伸较远、易成组的出现。

由于构造运动而形成的错综复杂的裂缝相互交织,形成了碳酸盐岩储层的重要存储空间与油气的运移通道,该裂缝常发育在特定的岩层之中,裂缝的发育程度与岩石的岩性紧密相关,岩性脆就易形成裂缝,所以构造裂缝常在白云岩中最为发育,石灰岩次之,泥灰岩最差。