三峡工程对四大家鱼的影响

- 格式:ppt

- 大小:1.06 MB

- 文档页数:26

长江三峡水利枢纽环境影响报告书一、前言(一)研究历史三峡工程引起的生态与环境问题为国内外所关注。

早在50年代,长江流域规划办公室在编制长江流域规划要点报告与三峡水利枢纽初步设计要点报告时,就对工程引起的一些环境因素如回水影响、人类活动对径流影响、库岸稳固、地震、泥沙、生物、水库淹没与移民、自然疫源性疾病及地方病等进行了调查与研究,提出了初步成果并编入了长江流域规划要点报告。

同时,中国科学院的很多研究所也对长江的地质、地理、气候、水文、资源、环境、人文、经济等作了大量基础研究,为以后的环境影响研究奠定了一定基础。

1980年长江流域水资源保护局提出三峡工程正常蓄水位200m方案环境影响报告。

随后,进行了三峡工程正常蓄水位150m方案可行性研究的环境影响评价工作,1983年3月提出了《三峡建坝对环境的影响》的报告。

1984年11月,国家科学技术委员会在成都召开了长江三峡工程科研工作会议,正式将“长江三峡工程对生态与环境的影响及其计策研究”作为三峡工程前期重大科研项目之一,委托中国科学院主持该项目研究,组建有700多名科技人员参加的攻关队伍,于1987年7月提出了科研成果,通过国家科委聘任的专家组评审,并出版了《长江三峡工程对生态与环境影响及计策研究论文集》、《长江三峡工程对生态与环境的影响与计策研究》、《长江三峡工程生态与环境地图集》等专著。

同年,国家科学技术委员会、中国科学院及时地将此项研究列入“七五”国家重大科技攻关课题,又投入300人的科技力量进行连续研究,并于1991年1月完成攻关任务,以《三峡工程与生态环境》系列专著(共8本,约250万字)形式,由科学出版社出版。

1985年,国家计划委员会与国家科学技术委员会受国务院委托,为进一步论证三峡工程水位方案,成立了生态与环境论证专家组,对正常蓄水位150~180m方案的环境影响进行了评价。

1986年6月,根据中共中央、国务院《关于长江三峡工程论证工作有关问题的通知》,在原水利电力部三峡工程论证领导小组组织领导下,由生态、环境、水利等方面55名专家构成的长江三峡工程生态与环境专家组,于1988年1月,完成了《长江三峡工程生态与环境影响及计策的论证报告》。

三峡大坝对下游洄游鱼类的影响摘要三峡大坝位于中国湖北省宜昌市境内,距下游葛洲坝水利枢纽工程38公里;是当今世界最大的水利发电工程——三峡水电站的主体工程、三峡大坝旅游区的核心景观、三峡水库的东端。

三峡大坝工程包括主体建筑物及导流工程两部分,全长约2309m,坝高185m,工程总投资为4954.6亿元人民币,于1994年12月14日正式动工修建,2006年5月20日全线修建成功。

三峡大坝建成10年后,中国三峡集团坚持在生态保护基础上有序开展项目建设与运营,注重工程保护与自然养护的协调统一,采取多种有效措施积极保护陆生生态和水生生态,全面开展水土保持和生态修复工作。

三峡工程对环境和生态的影响非常广,其中对库区的影响最直接和显著,对长江流域也存在重大影响,甚至还有人认为三峡工程将会使得全球的气候和海洋环境发生重大变化。

关键词:三峡大坝,水生生态,鱼类1.水生生态1.1水质建库后,随流速的降低,水流扩散能力减弱,某些近岸局部区域污染物浓度会有所增加。

水库蓄水后,库水流速减小,滞留时间增加,有利于可降解有机污染物在水体中的降解净化;但同时库水的复氧能力减弱,降低对生物化学需氧量的接纳能力;由于入库生物化学需氧量的负荷远小于水库生物化学需氧量的容量,近期水库总体水质不致恶化。

就总体而言,水库不致出现富营养化问题;对干支流局部流速很缓的库湾水域,有发生富营养化的可能性。

1.2鱼类的影响三峡大坝的修建,使原有连续的河流生态系统被分隔成不连续两个环境单元,造成了生态景观的破碎,对鱼类造成的最直接的不利影响是阻隔了洄游通道。

这对生活史过程中需要进行大范围迁移的种类往往是毁灭性的;对在局部水域内能完成生活史的种类,则可能影响不同水域群体之间的遗传交流,导致种群整体遗传多样性丧失。

据统计,三峡库区原有鱼类108 种, 分属9 目20 科71属, 其中珍惜鱼类47种,经济鱼类30种, 铜鱼、圆口铜鱼、鲤鱼、草鱼、黄颖鱼(黄腊丁、嘎鱼、嘎牙子)、鲢鱼、南方大口鳃鱼、青鱼、鳙鱼等9种鱼类为主要捕捞对象,2种铜鱼的捕捞量最大, 占渔获物总量的36.4%。

《三峡工程对气候环境影响分析》文献综述1.三峡工程概况三峡水电站,又称三峡工程、三峡大坝。

位于中国重庆市市区到湖北省宜昌市之间的长江干流上。

大坝位于宜昌市上游不远处的三斗坪,俯瞰三峡水电站并和下游的葛洲坝水电站构成梯级电站。

它是世界上规模最大的水电站,也是中国有史以来建设最大型的工程项目。

而由它所引发的移民搬迁、环境等诸多问题,使它从开始筹建的那一刻起,便始终与巨大的争议相伴。

三峡水电站的功能有十多种,航运、发电、种植等等。

三峡水电站1992年获得中国全国人民代表大会批准建设,1994年正式动工兴建,2003年开始蓄水发电,于2009年全部完工。

2.三峡工程对生态环境的影响根据《长江三峡水利枢纽环境影响报告书》,三峡工程对生态环境的不利影响主要有:1、水库淹没耕地,移民和城镇迁建,会加剧本来就十分突出的人地矛盾,并由此而可能加剧植被的破坏、水土流失和生态恶化。

2、库区工业和生活废水年排放量已超过10亿吨,沿江城镇的局部将段已形成了较严重的污染带。

建库后,库区水体流速减缓,复氧和扩散能力下降,将加重水体污染。

3、三峡工程将改变库区和长江中、下游水生生态系统的结构和功能;一些珍稀、濒危物种的生存条件进一步恶化;对四大家鱼的自然繁殖也会带来不利影响。

4、三峡水库运行后,因泥沙淤积将对回水影响地区的防洪不利;长江中下游河道出现冲淤变化;对长江中游平原湖区低洼农田土壤潜育化、沼泽化有一定影响;下游河口的海水入侵危害有可能增加。

5、三峡建坝后,库区水面抬高加宽,沿江部分文物古迹将被淹没,三峡自然景观也会难受到影响。

6、三峡工程运行后,将导致重庆市将段泥沙淤积,水质下降,现有排水设施受到影响。

7、三峡工程对局地地质灾害和人群健康等也有一定影响。

3.三峡工程对生态环境影响的主要诱因和影响区【主要诱因】1、库区和坝下游水文情势的改变由于水库的调节作用,改变了库区及坝下游的天然的水文情势,如水位、流量、含沙量、蒸发量、水温等等。

“四大家鱼”:江水不给力,没心思谈情说爱长江三峡连续数日增加泄洪量,模拟洪峰,以刺激长江“四大家鱼”产卵。

这个报道无意中向我们透露了“家鱼”的爱情秘史。

长江“四大家鱼”是我们餐桌上常见的四种淡水鱼类:青鱼、草鱼、鲢鱼和鳙鱼。

这几种家鱼的“恋爱观”和长江里的其他鱼类有一些不同,它们对生娃的环境条件十分的挑剔。

如报道所述,这几种家鱼产卵需要有特定的水文条件,如适宜的水温、一定的水位涨幅和一定的流速。

【“四大家鱼”:青、草、鲢、鳙,是我国传统水产,既有丰富的野生资源,也有悠久的人工养殖史。

】一般来说,“四大家鱼”只在水温超过18摄氏度时才可能产卵,因此它们往往在4到7月间发情、产卵[1]。

此外,它们对江水的增量也相当挑剔,需要一定的涨水和流速的刺激才可以进行产卵。

调查发现家鱼在水位开始上涨半日到数日之后[1],流速上升一定水平后,才开始产卵。

比如,草鱼就需要超过0.8米/秒的流速和400立方米/秒的水通量的刺激才能够产卵[2]。

“四大家鱼”这种挑剔的“恋爱观”,事实上与它们的生理机制有着密切的联系。

目前,科研人员一般把鱼类的性腺发育分为六期。

而产卵行为发生在第V期的结束时。

在第V期时,雌鱼的卵巢发育完备,生殖细胞由初级卵母细胞发育为次级卵母细胞,并最终形成成熟的卵子。

然而,在静水中的“四大家鱼”性腺发育的第IV期,初级卵母细胞会停止发育,不能进入第V期。

因此,无法形成成熟的卵子,也就无法产卵。

这是因为“四大家鱼”的性腺发育晚期要经历一系列激素调剂,而这一过程需要外界刺激才可以进行。

在大江大河中,伴随着汛期的来临,水流量增加、流速也会变快。

家鱼发达的侧线系统以及皮肤、口鼻等器官都能敏锐地感受到这一变化。

这成为了刺激脑下垂体和下丘脑等内分泌器官改变激素水平的信号。

这一信号会导致促性腺激素等一系列激素水平上升,导致初级卵母细胞持续发育,使得性腺成功发育为第V期,并最终产卵[3]。

【“四大家鱼”性腺发育过程中,需要激素的刺激,才能让第IV期末停止发育的初级卵细胞进行减数分裂,从而在第V期顺利变成卵子。

重大水利水电工程对重要水生生物的影响与调控摘要:重大水利水电工程在施工的过程中对重要水生生物有一定的影响,目前我国的多个流域的生物资源都面临着更换与衰退的问题,水利工程的实施会影响生物的生存环境。

本文主要描述大型水电工程影响下的水生生物的生存现状与变化趋势,揭示了重大水利工程对生物生存环境的影响。

通过结合生态调控的方法与技术,为流域生态文明建设和生态保护提供支撑。

关键词:水利水电工程;水生生物;影响调控大型的水利水电工程具有综合性的效益,对水资源的使用和调配有重要的意义,能够促进经济的发展。

水利水电工程在建设的过程中会改变鱼群生存的环境,改变水文的形势,影响生物的栖息地,在这样的情况下会影响鱼类的正常生存和繁殖,目前很多重大水利工程在建设之后,都会出现周围生物衰退甚至灭绝的迹象,必须要进行改进。

一、水利水电工程对重要水生生物的影响机理1、物理阻隔作用河流是生态系统间的纽带,在生物迁徙、物质传输的过程中有着不可替代的作用。

河流在流淌的过程中,如果受到外界的阻碍,比如说大坝等水利工程的实施,上下游的物质交换就会发生变化,河流在流淌的过程中会被迫发生方向的改变,整体的连通性会大大的降低,很多水生生物在此过程中会受到一定的影响,生物的栖息地可能因此遭到破坏或者改变,造成水生生物的数量减少甚至是灭绝。

随着时间的推移变化,很多水生生物习惯了在这样的环境下进行周期性的迁移,在一段时间之后会自己进行迁移活动,然而,一旦这种行为被物理破坏,那么水生生物的生存就会受到影响。

例如,在美国康涅狄格河、梅里马克河的水电开发就造成了鲑鱼、西鲱灭绝的后果,该水电工程在施工的过程后中阻碍了群体之间的生存繁殖,遗传基因无法进行交流,降低了基因的多样性,无法适应生存环境的变化,最终出现灭绝的现象。

在我国也有这样的案例,我过的稀有物种中华鲟就是在筑坝的过程中对其生存环境造成了威胁。

中华鲟是典型的河海洄游型大型鱼类,性腺成熟后从近海游回长江上游进行产卵等活动,葛洲坝在进行截流的时候,大量的中华鲟呗阻隔,无法游回上游进行产卵活动。

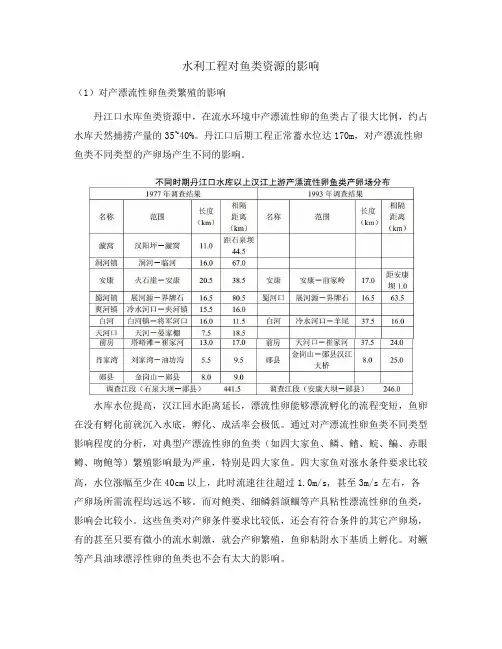

水利工程对鱼类资源的影响(1)对产漂流性卵鱼类繁殖的影响丹江口水库鱼类资源中,在流水环境中产漂流性卵的鱼类占了很大比例,约占水库天然捕捞产量的35~40%。

丹江口后期工程正常蓄水位达170m,对产漂流性卵鱼类不同类型的产卵场产生不同的影响。

水库水位提高,汉江回水距离延长,漂流性卵能够漂流孵化的流程变短,鱼卵在没有孵化前就沉入水底,孵化、成活率会极低。

通过对产漂流性卵鱼类不同类型影响程度的分析,对典型产漂流性卵的鱼类(如四大家鱼、鳞、鳍、鲩、鳊、赤眼鳟、吻鲍等)繁殖影响最为严重,特别是四大家鱼。

四大家鱼对涨水条件要求比较高,水位涨幅至少在40cm以上,此时流速往往超过1.0m/s, 甚至3m/s左右,各产卵场所需流程均远远不够。

而对鲍类、细鳞斜颌鲴等产具粘性漂流性卵的鱼类,影响会比较小。

这些鱼类对产卵条件要求比较低,还会有符合条件的其它产卵场,有的甚至只要有微小的流水刺激,就会产卵繁殖,鱼卵粘附水下基质上孵化。

对鳜等产具油球漂浮性卵的鱼类也不会有太大的影响。

产卵场所破坏以后,鱼类由于不能正常繁殖而得不到足够的补充群体,其种群数量将日趋减少,如不采取人工增殖放流等措施,鱼类资源将日趋枯竭,不仅直接影响丹江口水库鱼类多样性和渔业产量,而且对水源地水质保护也非常不利。

(2) 对产粘性卵鱼类繁殖的影响丹江口水库鱼类资源组成中,产粘性卵鱼类的种类和数量也占了很大的比重,许多种类如鲤、鲫、鲇等是主要捕捞对象,其产量占水库天然捕捞产量的40%-50%。

丹江口枢纽后期工程建成蓄水后,原来形成的产粘性卵鱼类的产卵场,将全部淹没于水下,鱼卵附着基质一陆生植物和水生植物不可能生长,原有的产卵场必然消失。

但是,后期工程淹没了大片土地,使水库的库岸线延长达到 7000km, 将形成范围更为广泛的产粘性卵鱼类产卵场,水库中产粘性鱼类将到新的产卵场繁殖。

因此,后期工程建设对水库产粘性卵鱼类的繁殖生态不会产生明显影响。

然而由于水库在发挥防洪、引水、发电和航运等功能时将会频繁调度,使水库水位周年产生大幅度的变动。

水利水电工程对鱼类的影响及保护措施张东亚【摘要】主要介绍水利水电工程建设对鱼类产卵、鱼类栖息地、鱼类洄游、鱼类区系等的影响,及水利水电工程导致的下泄水温、气体过饱和对鱼类的影响,同时介绍过鱼设施、人工增殖放流等保护措施;阐述水电工程对鱼类产卵的影响,提出根据不同鱼类的洄游时间、产卵和孵化条件要求,因时因地选取不同的引水方式组合,如底层取水、表层取水、中下层组合取水、中层取水等,以控制或改善泄水水温,减轻下泄水温对鱼类的影响.%The influences of water conservancy and hydropower engineering construction and the water temperature of discharge flow and dissolved gas supersaturation resulting from the water conservancy and hydropower engineering on fish spawning, fish habitat, fish migration, and fish fauna were introduced. Protection measures, including fish passage facilities and manual multiplication and release, were also introduced. In order to raise the water temperature of discharge flow, and to reduce its influence on fish, different combinations of water diversion modes suited to local situations according to migratory time, spawning and hatching conditions of different fishes, can be selected, including bottom water intake, surface water intake, middle and lower layer water intake, and middle layer water intake.【期刊名称】《水资源保护》【年(卷),期】2011(027)005【总页数】3页(P75-77)【关键词】水利水电工程;鱼类保护;过鱼设施;栖息地保护;水温【作者】张东亚【作者单位】中国水电顾问集团西北勘测设计研究院,陕西西安 710065【正文语种】中文【中图分类】Q142水利水电工程建设阻断了河流的天然连续,改变了河流的水文情势,破坏了鱼类的栖息环境,对鱼类的影响非常严重。

为了三峡工程的早日建成,四川、重庆、湖北等省市做出了巨大牺牲,淹没大片良田、搬迁成千上万的工矿企业。

1.长江上游影响河床演变作为关键的造床质是砾乱卵石,不是泥沙。

三峡一带属石灰岩地貌,这坝得怎么建才能防止滴水穿石?那水的压力如此之大,而三峡地区的脉形纵横交错,是极易发生地震的板块挤压地区,如此多的水聚积在一个狭长的河谷中,危险至极修坝后原来年年逐出夔门的砾卵石将一粒也排不出去,可能十年内就堵塞重庆港,并向上游逐年延伸,汛期淹没江津河川一带。

2.中国水资源最为丰富,在全球为第一,不是某些人说的第六。

中国所缺的是有水处的耕田。

水库完成后淹地五十万亩,将来更多,用来换取电力,实不可取。

详见《论降水川流与水资源的关系》。

3.三峡电站经济可行性考虑到卵石沉积是不成立的,它比山区大中型电站要贵两三倍。

报告中的经济核算是错误的。

十八年内只有支付,没有产出,也无以解决当前缺电的问题。

4.三峡水库对于长江中游防洪虽有帮助,但作用不大,而其代价是使守堤防洪时期加长,和利用的电能减少,实不可取。

长江中游防洪当今迫在眉睫,除应加强堤防外,必须在堤身内建穴分流,长年送沙流向两岸,以淤高其洼地,并疏浚江槽。

5.是军事上的,大坝开建之日便成为潜在的敌人瞄准的对象。

大坝几乎会成为被要挟的靶子。

6.是水患。

说大坝一旦建成将抵御百年不遇的洪水,长江水患一朝清除。

因为98年的大水证明,长江洪水并非主要来自长江三峡之上的干流,而是来自三峡之东的支流。

长江支脉也大多在三峡之东,如汉江、清江、湘江、赣江等等,哪一条江河都不是好惹的主儿。

若无这些峡东支流上的众多水坝支持,下游照旧会受支流洪水的威胁。

至于文物方面的损失则不去计算了。

7.水库淹没耕地,移民和城镇迁建,会加剧本来就已十分突出的人地矛盾,并由此而可能加剧植物的破坏、水土流失和生态恶化。

8.目前库区的工业和生活废水年排放量已超过1Gt,沿江城市的局部江段已形成了较严重的污染带。

建库后,库区水体流速减缓,复氧和扩散能力下降,将加重局部水域污染。

大坝对生物多样性的影响刘建国一、修建大坝后的物种灭绝和种群衰落二、建坝后某些物种的种群数量可能增加三、生物的群落结构及组成发生变化四、结论与讨论生物多样性(Biological Diversity或Biodiversity)是指各种生命形态的丰富度,物种既是遗传物质的载体,又是生态系统的组成部份。

生物多样性主要包括相互联系的三个层次:第一是生态系统的多样性,指的是某一地区不同生态系统类型的数量;第二是物种的多样性,即不同物种的种类及它们的相对频数; 第三是遗传的多样性,也就是物种内基因变化的程度。

人类的衣、食、住、行都依赖于生物,所以生物多样性是人类赖以生存和持续发展的根本保证之一;此外, 许多野生动植物还是重要的药材;良好的生物环境还为人类提供了必需的新鲜空气和清洁水源,绿水青山则历来是人类向往的美景。

影响生物多样性动态的因素很多,主要包括物理因素(如温度、湿度、土壤条件、光照等)、生物因素(如资源竞争、互利共生等)和人为因子(如土地开发、筑路盖房、修渠建坝等社会经济活动);在这么多的因素当中,对生物多样性影响最大、最为深远的是人为因素。

国际著名生物学家、哈佛大学的威尔逊(Edward Wilson)教授在1988年时曾经指出,由于人类的干扰,热带雨林中的物种绝灭率比自然绝灭率高出一千至一万倍以上。

正如本文集其他作者己经谈到的,本世纪人类修建了大量的水库大坝,虽然每一座大坝对生物多样性的影响是局部的或地区性的,但大坝遍布世界各地,加上生物之间的相互作用,其总体影响便构成了全球性问题。

本文的目的在于以实例说明大坝对生物多样性的影响,包括已经表现出来的和潜在的影响。

到目前为止,相关的研究主要集中在物种多样性上,因此,本文将重点讨论大坝对种群、物种以及群落结构及动态的影响。

一、修建大坝后的物种灭绝和种群衰落修建大坝会引起坝址上游的土地被淹、草地和森林被毁、陆生动物的逃逸或被淹死、城镇及农村居民点迁移等,同时还会导致大坝下游的河段水情改变(包括水质异变)、河道变迁等,这些变化使得当地许多生物种群的生存空间缩小或消失、生存环境的质量下降,以至于导致某些物种的绝灭或种群数量减少。

水利水电工程对鱼类的影响及减缓对策水利水电工程是指对水资源进行开发利用的一种工程形式,包括水库建设、水电站建设、灌溉系统建设等。

虽然这些工程为经济社会的发展带来了很多好处,但也对鱼类生态环境造成了一定的影响。

本文将探讨水利水电工程对鱼类的影响以及减缓对策。

水利水电工程对鱼类的影响主要包括以下几个方面:1. 各类工程建设对鱼类栖息地的破坏:水利水电工程建设过程中需要进行大规模的地质开挖、淤积、堆石等工程活动,这会破坏原有的鱼类栖息地,导致鱼类无法正常生长和繁殖。

2. 水库建设对河流鱼类的阻隔:水利水电工程中重要的一环是水库建设,水库的形成会阻隔河流的水流,鱼类难以迁徙或者回游。

这对部分需要迁徙或者回游的鱼类来说是一个巨大的威胁,容易导致种群的减少和衰退。

3. 水电站建设对鱼类的伤亡:水电站的建设通常伴随着闸门的开启和关闭,鱼类在水流中会被闸门夹死或者水流中的压力将其压碎,导致大量鱼类的死亡。

1. 水利水电工程的环保设计:在规划和设计水利水电工程时,应充分考虑鱼类栖息地的保护,避开或者减小对鳞冠类栖息地的破坏。

可以人工恢复或者建设鱼类繁殖场,提供良好的栖息环境。

2. 设立鱼类通道:针对水库建设对鱼类迁徙造成的阻隔,应建设鱼类通道,以提供鱼类的通行通道,让鱼类能够迁徙或者回游。

鱼类通道可以是人工设施,也可以是自然或者人工改良的河道。

3. 安装安全设施:水电站的建设过程中,应安装安全设施,减少对鱼类的伤亡。

在水电站闸门处安装鱼道设备,使得鱼类可以躲避闸门的开闭,减少死亡风险。

4. 加强监测和管理:在水利水电工程建设完成后,应加强对鱼类种群的监测和管理,及时发现和解决存在的问题。

对于发现的鱼类死亡事件,需进行分析和调查,找出原因,并采取相应的改善措施,减少类似事件的发生。

水利水电工程对鱼类生态环境造成了一定的影响,但通过合理的规划和设计以及采取相应的减缓对策,可以减少对鱼类的损害,保护鱼类的生态环境。

需要政府、企业和公众共同努力,加强对水利水电工程对鱼类的环境影响的认识和管理,实现经济发展和生态保护的双赢局面。