第四节 运动对血红蛋白的影响讲解

- 格式:ppt

- 大小:269.50 KB

- 文档页数:13

健身前后的血红蛋白变化了解一下健身在现代生活中变得越来越普遍,人们开始重视身体健康和锻炼身体的重要性。

除了改善体形和增加肌肉力量之外,健身还对我们的身体内部有许多积极的影响。

其中之一就是血红蛋白的变化。

在本文中,我们将探讨健身前后血红蛋白的变化以及其对身体的影响。

血红蛋白是一种重要的血液成分,它负责将氧气从肺部输送到全身各个组织和器官。

它由铁、蛋白质和其他辅助成分组成,是血液中红细胞的主要组成部分。

血红蛋白的变化可以反映出我们身体的健康状况和氧气供应的情况。

在进行健身锻炼之前,血红蛋白的水平在正常范围内。

通过锻炼,我们可以改善心肺功能,提高氧气吸收和运输的能力。

这种改善主要是通过增加血液中红细胞的数量和血容量来实现的。

随着锻炼的进行,我们的心脏将更加强大,能够以更高的效率泵送血液,从而为全身提供更多的氧气。

研究表明,长期坚持锻炼的人通常具有更高的血红蛋白水平。

这是因为锻炼会刺激骨髓产生更多的红细胞,以满足身体对氧气的需求。

此外,锻炼还可以增加血液中的红细胞数量和血容量,从而提高氧气的输送能力。

这些变化将使我们在日常生活中更有活力,并提高身体对抗疾病的能力。

然而,需要注意的是,过度锻炼可能会对血红蛋白水平产生负面影响。

过度锻炼会导致身体的应激反应,释放出一些抑制红细胞生成的物质。

这可能导致血红蛋白水平下降,影响身体的正常功能。

因此,在进行锻炼计划时,合理安排训练强度和休息是非常重要的。

除了对血红蛋白水平的影响,健身还可以提高我们的身体代谢率和免疫功能。

通过增加肌肉质量和改善身体组织的氧合水平,我们的身体可以更高效地燃烧卡路里并产生能量。

这不仅有助于减肥和维持健康体重,还有助于改善心血管健康和预防慢性疾病的风险。

在免疫功能方面,研究表明适度的锻炼可以增强我们的免疫系统。

锻炼会刺激淋巴系统的运动,促进免疫细胞的产生和运输,使我们的身体更有能力抵抗疾病和感染。

然而,过度锻炼可能会对免疫系统产生负面影响,导致免疫功能下降。

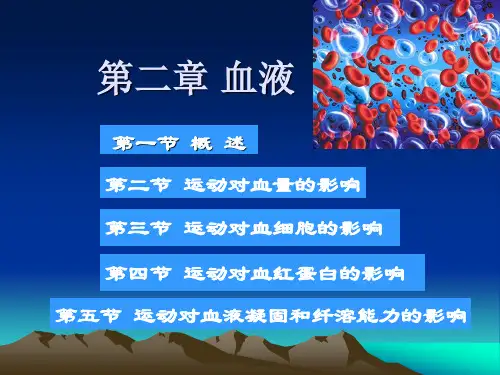

运动对红细胞的影响

一次运动对红细胞的影响:

运动对红细胞数量的影响与运动的种类,运动强度和持续时间有关。

短时间大强度运动比长时间耐力运动时红细胞数量增加更明显。

长期运动对红细胞的影响:

1、经过长时间的运动训练,尤其是耐力运动员,血容量增多,红细胞变形能力增加。

2、部分运动员在经过长时间大强度的运动训练后,出现红细胞数量减少,血红蛋白含量下降,甚至低于正常范围的现象。

可能是运动降低了血液的粘滞性。

有利于血液输送至微血管,以利于耐力运动员的运动训练。

3、如果长期的运动训练后,在安静状态下出现红细胞数量减少和红细胞和血红蛋白含量下降至正常低限时,要考虑运动员可能出现运动性贫血,如不及时纠正运动能力将很难提高。

运动对白细胞的影响

1、急性运动后外周血中中性粒细胞升高.

2、急性运动还能调节白细胞的功能,中小强度运动提高中性粒细胞。

趋化作用、杀菌作用。

3、大强度运动后中性粒细胞的功能受到抑制,尤其是杀菌功能。

4、运动后外周血中B细胞的数量并无变化,但B细胞合成和分泌免疫球蛋白的功能越明显下降。

5、急性运动可导致T细胞激活和活化.

6急性短中等强度运动激活免疫系统并提高免疫功能,长时间适度运动,促进免疫功能。

7、长期的强化训练尤其是过度训练,常常出现神经内分泌免疫调节功能紊乱,免疫抑制细胞激活。

免疫抑制因子产生而抑制免疫功能。

hb与运动考点血红蛋白(Hb)是高等生物体内负责运载氧的一种蛋白质,存在于红细胞内,红细胞的机能主要由血红蛋白完成。

血红蛋白除作为血液缓冲物质而发挥作用外,其主要功能在于携带氧气(O2)和二氧化碳(CO2)并对酸性物质起缓冲作用。

运动员血红蛋白的理想参考值为:男子运动员不低于150g/L,女子运动员不低于130g/L。

1.血红蛋白在机能评定中的应用血红蛋白可以反映运动员的携氧能力,并对酸性物质起缓冲作用。

因此,血红蛋白影响运动能力,尤其影响耐力运动员。

血红蛋白低会造成运动能力受到限制,运动后恢复减慢。

在对血红蛋白的长期监控中,发现运动员的血红蛋白变化范围很大,个体差异明显。

已有研究证实,血红蛋白是一个遗传度很高的生理指标,后天营养、运动训练等影响因素都是作用在个体遗传因素限制的范围内,无论是高血红蛋白者还是低血红蛋白者,在运动训练期,其血红蛋白的波动幅度随运动负荷的变化程度大体是一致的,均保持在一定的范围内波动。

因此在对血红蛋白监控过程中,为了给训练提供更为客观的评定和指导,应对每个运动员的血红蛋白的变化进行个体化评判。

采用血红蛋白偏离其个体基础值或均值的百分数来判断其身体机能状况较用统一的血红蛋白评定标准更为客观。

2.运动性低血红蛋白和运动性贫血的发生机制(1)运动过程中的需铁量、排铁量剧增,而铁的供给或吸收量不足,导致机体缺铁。

运动员训练中铁的丢失量较常人增多,尿液、胃肠道也有一定的丢失,女运动员月经期丢失的铁量也较常人增多;运动员失铁量是常人的两倍,而对铁的吸收水平仅为常人的1/2。

(2)运动引起血液中红细胞破坏增加,引起溶血。

高强度的运动训练可对红细胞膜造成机械性、渗透性和氧化性损伤,使红细胞变形能力下降,引起溶血。

(3)运动引起高血容量反应,使血红蛋白浓度相对下降。

长期的耐力运动训练可以引起的血浆容量增加,这样可以降低耐力训练时血液的粘稠度,增加红细胞的更新,故可以在一定程度上提高运动能力。

第一章;骨骼肌机能 (1)第一节;肌纤维的结构 (1)一、肌原我纤维和肌小节 (1)二、肌管系统 (1)三、肌丝的分子组成 (1)第二节;骨骼肌细胞的生物电现象 (1)一、静息电位 (1)二、动作电位 (1)三、动作电位的传导 (1)四、细胞间的兴奋传递 (1)五、肌电 (1)第三节;肌纤维的收缩过程 (1)一、肌丝滑行学说 (1)二、肌纤维收缩的分子机制 (1)三、肌纤维的兴奋-收缩藕连 (1)第四节;骨骼肌特性 (1)一、骨骼肌的物理特性 (1)二、骨骼肌的生理特性及其兴奋条件 (2)第五节;骨骼肌收缩; (2)一、骨骼肌的收缩形式 (2)二、骨骼肌收缩的力学表现 (2)三、运动单位的动员 (2)第六节;肌纤维类型与收缩能力 (2)一、肌纤维类型的划分 (2)二、不同类型肌纤维的形态、机能及代谢特征 (2)三、运动时不同类型运动单位的动员 (2)四、肌纤维类型与运动项目 (2)五、训练对肌纤维的影响 (2)第七节;肌电的研究与应用 (2)一、利用肌电测定神经的传导速度 (2)二、利用肌电评定骨骼肌的机能状态 (2)三、利用肌电评价肌力 (2)四、利用肌电进行动作分析 (2)第二章;血液 (2)第一节;概述 (3)一、血液的组成 (3)二、内环境 (3)三、血液的功能 (3)第二节;运动对血量的影响 (3)第三节;运动对血细胞的影响 (3)一、运动对红细胞的影响 (3)二、运动对白细胞的影响 (3)三、运动对血小板的影响 (3)第四节;运动对血红蛋白的影响 (3)一、血红蛋白的功能 (3)二、血红蛋白与运动训练 (3)第五节;运动对血液凝固和纤溶能力的影响 (3)一、血液凝固和纤溶 (3)二、运动对血凝和纤溶能力的影响 (3)第三章;循环机能 (3)第一节;心脏的机能 (3)一、心脏的一般结构 (4)二、心脏的生理特性 (4)三、心脏的泵血功能 (4)四、心电图 (4)第二节;血管生理 (4)一、各类血管的功能特点 (4)二、血压 (4)三、动脉脉搏 (4)四、静脉血压和静脉回血量 (4)五、微循环 (4)第三节;心血管活动的调节 (4)一、神经调节 (4)二、体液调节 (4)三、局部血流调节 (4)第四节;运动对心血管系统的调节 (4)一、肌肉运动时血液循环功能的变化 (4)二、运动训练对心血管系统的影响 (4)三、测定脉搏(心率)和血压在运动实践中意义 (5)四、体育运动与心血管疾病 (5)第四章;呼吸机能 (5)第一节;呼吸运动与肺通气机能 (5)一、肺通气的动力学 (5)二、肺通气技能 (5)三、肺通气机能的指标 (5)第二节;气体交换与运输 (5)一、气体交换 (5)二、气体运输 (5)第三节;呼吸运动的调节 (5)一、调节呼吸运动的神经系统 (5)二、呼吸运动的发射性调节 (5)三、化学因素对呼吸的调节 (5)第四节;运动对呼吸机能的影响 (5)一、运动时肺通气机能的变化 (5)二、运动时肺换气机能的变化 (5)三、运动时呼吸的调节 (6)四、运动时合理呼吸 (6)第五章;物质与能量代谢 (6)第一节;物质代谢 (6)一、人体主要营养物质的消化和吸收 (6)二、主要营养物质在体内的代谢 (6)第二节;能量代谢 (6)一、基础代谢 (6)二、人体运动时的能量供应与消耗 (6)第三节;体温 (6)一、正常人体温度 (6)二、体温调节 (6)第六章;肾脏机能 (6)第一节;肾脏的基本结构 (6)一、肾单位的基本结构 (6)二、肾脏的血液循环 (6)第二节;尿的生成过程 (7)一、肾小球的滤过作用 (7)二、肾小管和集合管的重吸收作用 (7)三、肾小管和集合管的分泌作用 (7)四、尿的成分、理化性质及尿量 (7)第三节;肾脏在保持水和酸碱平衡中的作用 (7)一、肾脏在保持水平衡中的作用 (7)二、肾脏在保持酸碱平衡中的作用 (7)第四节;运动对肾脏机能的影响 (7)一、尿量 (7)二、运动向蛋白尿 (7)三、运动性血尿 (7)第七章;内分泌机能 (7)第一节;内分泌概念 (7)一、内分泌与内分泌腺 (7)二、激素 (7)三、激素的作用机制 (7)第二节;主要内分泌腺及其作用 (8)一、下丘脑与垂体 (8)二、甲状腺 (8)三、肾上腺 (8)四、胰岛 (8)五、甲状旁腺 (8)六、性腺 (8)第三节;激素分泌的调控 (8)一、激素分泌的内反馈调控 (8)二、激素分泌的调控功能轴 (8)内分泌对运动的反应与适应 (8)兴奋剂(参考内容) (8)第八章;感觉与神经机能 (8)第一节;感觉器官 (8)二、视觉器官 (8)三、听觉与位觉 (8)四、本体感觉 (9)第二节;肌肉运动的神经调控 (9)一、神经系统概述 (9)二、肌肉运动的神经调控 (9)三、神经系统的运动整合作用 (9)四、脑的高级功能 (9)五、睡眠 (9)第九章;运动技能 (10)第一节;运动技能的基本概念和生理本质 (10)一、运动技能的基本概念 (10)二、运动技能的分类 (10)三、运动技能的生理本质 (10)第二节;形成运动技能过程及其发展 (10)一、泛化过程 (10)二、分化过程 (10)三、巩固过程 (10)四、动作自动化 (10)第三节;影响运动技能形成及发展的因素 (10)一、动机在运动技能形成过程中的作用 (10)二、反馈在运动技能形成及教学训练中的作用 (10)三、训练水平在运动技能形成中的作用 (10)四、大脑皮质机能状态在运动技能形成中作用 (10)五、感觉机能在运动技能形成中的作用 (10)第十章;有氧、无氧工作机能 (10)第一节;概述 (11)一、需氧量和摄氧量 (11)二、氧亏与运动后过量氧耗 (11)氧债(参考内容) (11)第二节;有氧工作能力 (11)一、最大摄氧量 (11)二、乳酸阈 (11)三、提高有氧工作能力的训练 (11)第三节;无氧工作能力 (11)一、无氧工作能力的生理基础 (11)二、无氧工作能力的测试与评价 (11)三、提高无氧工作能力的训练 (11)第十一章;身体素质 (11)第一节;力量素质 (11)一、决定肌肉力量的生物学因素 (11)二、肌肉力量的可训练因素 (11)三、功能性肌肉肥大 (11)五、力量训练要素 (12)第二节;速度素质 (12)一、速度素质的生理学基础 (12)二、速度素质的训练 (12)第三节;耐力素质 (12)一、有氧耐力及其训练 (12)二、无氧耐力及其训练 (12)第四节;灵敏和柔韧素质 (12)一、灵敏素质 (12)二、柔韧素质 (12)第十二章;运动过程中机能变化规律 (12)第一节;赛前状态与准备活动 (12)一、赛前状态 (12)二、准备活动 (12)第二节;进入工作状态与稳定工作状态 (12)一、进入工作状态 (12)二、稳定工作状态 (13)第三节;运动性疲劳 (13)一、运动性疲劳的概念及其分类 (13)二、运动性疲劳的产生机理 (13)三、运动性疲劳产生的部位及其特征 (13)四、运动性疲劳的诊断 (13)第四节;恢复过程 (13)一、恢复过程的一般规律 (13)二、机体能源储备的恢复 (13)三、促进恢复的措施 (13)第十三章;运动训练原则的生理学分析 (13)第一节;概述 (13)一、运动训练学的生理学本质 (13)二、机体对运动负荷的反应特征 (13)三、运动负荷与训练效果的关系 (13)第二节;超负荷原则生理学分析 (13)一、基本概念与意义 (13)二、生理学分析 (14)三、超负荷原则在训练中的应用 (14)第三节;恢复原则生理学分析 (14)一、基本概念及意义 (14)二、生理学分析 (14)三、恢复原则在训练中的应用 (14)第四节;周期性原则生理分析 (14)一、基本概念及意义 (14)二、生理学分析 (14)第五节;个体化原则生理学分析 (14)一、基本概念与意义 (14)二、生理学分析及应用 (14)第十四章;特殊环境与运动能力 (14)第一节;高原环境与运动能力 (14)一、高原应激 (14)二、高原服习 (14)三、高原训练的生理学适应 (14)四、高原训练的要素 (15)第二节;热环境与运动能力 (15)一、热应激与适应 (15)二、热病及其预防 (15)第三节;冷环境与运动能力 (15)一、冷应激与运动 (15)二、冷服习 (15)第四节;水环境与运动能力 (15)一、水环境与运动能力 (15)二、对水环境的适应 (15)第十五章;运动机能的生理学评定 (15)第一节;运动训练对机体机能的影响 (15)一、安静状态下运动员的生物学特征 (15)二、运动时和恢复期运动员的生物学特征 (15)第二节;影响运动训练效果的因素 (15)一、运动的强度、频率和持续时间 (15)二、遗传因素 (15)三、年龄和性别差异 (16)四、生物节律因素 (16)第三节;人体机能的评定方式 (16)一、横向比较 (16)二、纵向比较 (16)三、不同机能状态的技能水平比较 (16)第四节;人体机能评定的常用指标 (16)一、身体形态学指标 (16)二、生理学评定指标 (16)三、其他技能评定指标 (16)四、机能评定的一般步骤 (16)第五节;适宜运动量的生理学评定 (16)一、生理指标的检查 (16)二、运动员的自我感觉与教育学观察 (16)第十六章;少年儿童生长发育与体育运功 (16)第一节;儿童少年生长发育 (16)一、基本概念 (16)二、儿童少年生长发育的一班规律 (17)三、影响儿童少年生长发育的一般规律 (17)四、生长发育年龄阶段的划分与青春发育期 (17)第二节;儿童少年的解剖生理特点和体育教学与运动训练 (17)一、骨骼 (17)二、关节 (17)三、肌肉 (17)四、血液循环 (17)五、呼吸系统 (17)六、神经系统 (17)七、内分泌系统 (17)第三节;儿童少年身体素质的发展 (17)一、儿童少年身体素质发展规律 (17)二、儿童少年主要身体素质发展特点 (17)第十七章;女子的生理特点与体育运动 (17)第一节;女性生理特点 (17)一、女性生理阶段划分 (17)二、生理特点 (18)三、运动能力特点 (18)第二节;月经周期、妊娠与运动能力 (18)一、月经周期及其调节 (18)二、月经周期中运动能力的变化 (18)三、妊娠期运动能力 (18)第十八章;老年人生理特点与体育锻炼 (18)第一节;概述 (18)一、日历年龄与生物年龄 (18)二、衰老的概念及老年人划分标准 (18)三、衰老的机制 (18)第二节;老年人生理特点与健身作用 (18)一、神经系统 (18)二、运动系统 (18)三、心血管系统 (18)四、呼吸系统 (18)五、血液系统 (18)六、免疫系统 (19)七、抗氧化系统 (19)八、体成分和体重 (19)九、血脂代谢 (19)第三节;老年人健身运动原则 (19)一、适宜运动项目原则 (19)二、循序渐进原则 (19)三、经常性原则 (19)四、个别对待原则 (19)五、自我监督原则 (19)第十九章;运动处方的生理学基础 (19)第一节;概述 (19)第二节;运动处方的基本要素 (19)二、运动类型 (19)三、运动强度 (19)四、运动时间 (19)五、运动的时间带 (20)六、运动频度 (20)七、注意事项 (20)第三节;运动处方的制定 (20)一、制定运动处方的步骤 (20)二、运动处方的制定 (20)第四节;运动处方的实施 (20)一、实施过程的阶段性 (20)二、实施过程中的自我监控 (20)第五节;健身运动处方示例 (20)一、健身跑 (20)二、健身跑运动处方 (20)第二十章;生物节律与运动能力 (20)第一节;概述 (20)一、生物时间结构的基本成分 (20)二、生物时间结构的分类 (20)三、生物节律特殊研究方法 (20)第二节;运动员的生物节律特征 (21)一、血气指标和心肺功能的近似昼夜节律特征 (21)二、人体体能的近似昼夜节律特征 (21)三、激素水平的近似昼夜节律特征 (21)四、体温近似昼夜节律特征 (21)第三节;运动员生物节律模型的建立和应用 (21)一、运动员生物节律模型的建立的主要步骤 (21)二、运动员生物节律模型的应用 (21)第四节;人体生物节律的调整 (21)一、调整的方向和跨度 (21)二、调整方法 (21)三、标志节律 (21)四、时差调整 (21)第五节;激素变化节律与运动员选材 (21)一、某些激素的昼夜变化特点 (21)二、用激素调节选材的主要指标 (21)三、注意事项 (21)第二十一章;运动生理负荷的监测与调控 (22)第一节;概述 (22)一、基本概念 (22)二、运动生理负荷的基本要素 (22)三、运动生理负荷的决定因素 (22)第二节;运动生理负荷的监测与调控 (22)二、监测的基本内容 (22)三、监测的方法 (22)四、实时调控的方法 (22)第三节;运动生理负荷的实时分析 (22)一、实时分析的概念和基本要求 (22)二、实时分析的基本步骤和方法 (22)第二十二章;免疫机能与运动能力 (22)第一节;免疫系统概述 (22)一、免疫的概念 (22)二、免疫系统的组成 (23)三、免疫反应 (23)第二节;运动性免疫机能 (23)一、运动负荷与免疫机能 (23)二、运动性免疫模式 (23)第三节;运动性免疫抑制 (23)一、运动性免疫抑制的可能机理 (23)二、运动性免疫抑制的生理意义 (23)三、运动性免疫抑制的调理 (23)第一章第一章;骨骼肌机能第一节;肌纤维的结构一、肌原纤维和肌小节二、肌管系统三、肌丝的分子组成第二节;骨骼肌细胞的生物电现象一、静息电位二、动作电位三、动作电位的传导四、细胞间的兴奋传递五、肌电第三节;肌纤维的收缩过程一、肌丝滑行学说二、肌纤维收缩的分子机制三、肌纤维的兴奋-收缩藕连第四节;骨骼肌特性一、骨骼肌的物理特性二、骨骼肌的生理特性及其兴奋条件第五节;骨骼肌收缩;一、骨骼肌的收缩形式二、骨骼肌收缩的力学表现三、运动单位的动员第六节;肌纤维类型与收缩能力一、肌纤维类型的划分二、不同类型肌纤维的形态、机能及代谢特征三、运动时不同类型运动单位的动员四、肌纤维类型与运动项目五、训练对肌纤维的影响第七节;肌电的研究与应用一、利用肌电测定神经的传导速度二、利用肌电评定骨骼肌的机能状态三、利用肌电评价肌力四、利用肌电进行动作分析第二章;血液第一节;概述一、血液的组成二、内环境三、血液的功能第二节;运动对血量的影响第三节;运动对血细胞的影响一、运动对红细胞的影响二、运动对白细胞的影响三、运动对血小板的影响第四节;运动对血红蛋白的影响一、血红蛋白的功能二、血红蛋白与运动训练第五节;运动对血液凝固和纤溶能力的影响一、血液凝固和纤溶二、运动对血凝和纤溶能力的影响第三章;循环机能第一节;心脏的机能一、心脏的一般结构二、心脏的生理特性三、心脏的泵血功能四、心电图第二节;血管生理一、各类血管的功能特点二、血压三、动脉脉搏四、静脉血压和静脉回血量五、微循环第三节;心血管活动的调节一、神经调节二、体液调节三、局部血流调节第四节;运动对心血管系统的调节一、肌肉运动时血液循环功能的变化二、运动训练对心血管系统的影响三、测定脉搏(心率)和血压在运动实践中意义四、体育运动与心血管疾病第四章;呼吸机能第一节;呼吸运动与肺通气机能一、肺通气的动力学二、肺通气技能三、肺通气机能的指标第二节;气体交换与运输一、气体交换二、气体运输第三节;呼吸运动的调节一、调节呼吸运动的神经系统二、呼吸运动的发射性调节三、化学因素对呼吸的调节第四节;运动对呼吸机能的影响一、运动时肺通气机能的变化二、运动时肺换气机能的变化三、运动时呼吸的调节四、运动时合理呼吸第五章;物质与能量代谢第一节;物质代谢一、人体主要营养物质的消化和吸收二、主要营养物质在体内的代谢第二节;能量代谢一、基础代谢二、人体运动时的能量供应与消耗第三节;体温一、正常人体温度二、体温调节第六章;肾脏机能第一节;肾脏的基本结构一、肾单位的基本结构二、肾脏的血液循环第二节;尿的生成过程一、肾小球的滤过作用二、肾小管和集合管的重吸收作用三、肾小管和集合管的分泌作用四、尿的成分、理化性质及尿量第三节;肾脏在保持水和酸碱平衡中的作用一、肾脏在保持水平衡中的作用二、肾脏在保持酸碱平衡中的作用第四节;运动对肾脏机能的影响一、尿量二、运动性蛋白尿三、运动性血尿第七章;内分泌机能第一节;内分泌概念一、内分泌与内分泌腺二、激素三、激素的作用机制第二节;主要内分泌腺及其作用一、下丘脑与垂体二、甲状腺三、肾上腺四、胰岛五、甲状旁腺六、性腺第三节;激素分泌的调控一、激素分泌的内反馈调控二、激素分泌的调控功能轴内分泌对运动的反应与适应兴奋剂(参考内容)第八章;感觉与神经机能第一节;感觉器官一、概述二、视觉器官三、听觉与位觉四、本体感觉第二节;肌肉运动的神经调控一、神经系统概述二、肌肉运动的神经调控三、神经系统的运动整合作用四、脑的高级功能五、睡眠第九章;运动技能第一节;运动技能的基本概念和生理本质一、运动技能的基本概念二、运动技能的分类三、运动技能的生理本质第二节;形成运动技能过程及其发展一、泛化过程二、分化过程三、巩固过程四、动作自动化第三节;影响运动技能形成及发展的因素一、动机在运动技能形成过程中的作用二、反馈在运动技能形成及教学训练中的作用三、训练水平在运动技能形成中的作用四、大脑皮质机能状态在运动技能形成中作用五、感觉机能在运动技能形成中的作用第十章;有氧、无氧工作机能第一节;概述一、需氧量和摄氧量二、氧亏与运动后过量氧耗氧债(参考内容)第二节;有氧工作能力一、最大摄氧量二、乳酸阈三、提高有氧工作能力的训练第三节;无氧工作能力一、无氧工作能力的生理基础二、无氧工作能力的测试与评价三、提高无氧工作能力的训练第十一章;身体素质第一节;力量素质一、决定肌肉力量的生物学因素二、肌肉力量的可训练因素三、功能性肌肉肥大四、力量训练原则五、力量训练要素第二节;速度素质一、速度素质的生理学基础二、速度素质的训练第三节;耐力素质一、有氧耐力及其训练二、无氧耐力及其训练第四节;灵敏和柔韧素质一、灵敏素质二、柔韧素质第十二章;运动过程中机能变化规律第一节;赛前状态与准备活动一、赛前状态二、准备活动第二节;进入工作状态与稳定工作状态一、进入工作状态二、稳定工作状态第三节;运动性疲劳一、运动性疲劳的概念及其分类二、运动性疲劳的产生机理三、运动性疲劳产生的部位及其特征四、运动性疲劳的诊断第四节;恢复过程一、恢复过程的一般规律二、机体能源储备的恢复三、促进恢复的措施第十三章;运动训练原则的生理学分析第一节;概述一、运动训练学的生理学本质二、机体对运动负荷的反应特征三、运动负荷与训练效果的关系第二节;超负荷原则生理学分析一、基本概念与意义二、生理学分析三、超负荷原则在训练中的应用第三节;恢复原则生理学分析一、基本概念及意义二、生理学分析三、恢复原则在训练中的应用第四节;周期性原则生理分析一、基本概念及意义二、生理学分析第五节;个体化原则生理学分析一、基本概念与意义二、生理学分析及应用第十四章;特殊环境与运动能力第一节;高原环境与运动能力一、高原应激二、高原服习三、高原训练的生理学适应四、高原训练的要素第二节;热环境与运动能力一、热应激与适应二、热病及其预防第三节;冷环境与运动能力一、冷应激与运动二、冷服习第四节;水环境与运动能力一、水环境与运动能力二、对水环境的适应第十五章;运动机能的生理学评定第一节;运动训练对机体机能的影响一、安静状态下运动员的生物学特征二、运动时和恢复期运动员的生物学特征第二节;影响运动训练效果的因素一、运动的强度、频率和持续时间二、遗传因素三、年龄和性别差异四、生物节律因素第三节;人体机能的评定方式一、横向比较二、纵向比较三、不同机能状态的技能水平比较第四节;人体机能评定的常用指标一、身体形态学指标二、生理学评定指标三、其他技能评定指标四、机能评定的一般步骤第五节;适宜运动量的生理学评定一、生理指标的检查二、运动员的自我感觉与教育学观察第十六章;少年儿童生长发育与体育运功第一节;儿童少年生长发育一、基本概念二、儿童少年生长发育的一班规律三、影响儿童少年生长发育的一般规律四、生长发育年龄阶段的划分与青春发育期第二节;儿童少年的解剖生理特点和体育教学与运动训练一、骨骼二、关节三、肌肉四、血液循环五、呼吸系统六、神经系统七、内分泌系统第三节;儿童少年身体素质的发展一、儿童少年身体素质发展规律二、儿童少年主要身体素质发展特点第十七章;女子的生理特点与体育运动第一节;女性生理特点一、女性生理阶段划分二、生理特点三、运动能力特点第二节;月经周期、妊娠与运动能力一、月经周期及其调节二、月经周期中运动能力的变化三、妊娠期运动能力第十八章;老年人生理特点与体育锻炼第一节;概述一、日历年龄与生物年龄二、衰老的概念及老年人划分标准三、衰老的机制第二节;老年人生理特点与健身作用一、神经系统二、运动系统三、心血管系统四、呼吸系统五、血液系统六、免疫系统七、抗氧化系统八、体成分和体重九、血脂代谢第三节;老年人健身运动原则一、适宜运动项目原则二、循序渐进原则三、经常性原则四、个别对待原则五、自我监督原则第十九章;运动处方的生理学基础第一节;概述第二节;运动处方的基本要素一、运动目的二、运动类型三、运动强度四、运动时间五、运动的时间带六、运动频度七、注意事项第三节;运动处方的制定一、制定运动处方的步骤二、运动处方的制定第四节;运动处方的实施一、实施过程的阶段性二、实施过程中的自我监控第五节;健身运动处方示例一、健身跑二、健身跑运动处方第二十章;生物节律与运动能力第一节;概述一、生物时间结构的基本成分二、生物时间结构的分类三、生物节律特殊研究方法第二节;运动员的生物节律特征一、血气指标和心肺功能的近似昼夜节律特征二、人体体能的近似昼夜节律特征三、激素水平的近似昼夜节律特征四、体温近似昼夜节律特征第三节;运动员生物节律模型的建立和应用一、运动员生物节律模型的建立的主要步骤二、运动员生物节律模型的应用第四节;人体生物节律的调整一、调整的方向和跨度二、调整方法三、标志节律四、时差调整第五节;激素变化节律与运动员选材一、某些激素的昼夜变化特点二、用激素调节选材的主要指标三、注意事项第二十一章;运动生理负荷的监测与调控第一节;概述一、基本概念二、运动生理负荷的基本要素三、运动生理负荷的决定因素第二节;运动生理负荷的监测与调控一、监测的基本原则二、监测的基本内容三、监测的方法四、实时调控的方法第三节;运动生理负荷的实时分析一、实时分析的概念和基本要求二、实时分析的基本步骤和方法第二十二章;免疫机能与运动能力第一节;免疫系统概述一、免疫的概念二、免疫系统的组成三、免疫反应第二节;运动性免疫机能一、运动负荷与免疫机能二、运动性免疫模式第三节;运动性免疫抑制一、运动性免疫抑制的可能机理二、运动性免疫抑制的生理意义三、运动性免疫抑制的调理。

体育教师招聘笔试运动生理学—血液简单知识点(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如职业道德、时事政治、政治理论、专业基础、说课稿集、教资面试、综合素质、教案模板、考试题库、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as professional ethics, current affairs and politics, political theory, professional foundation, lecture collections, teaching interviews, comprehensive qualities, lesson plan templates, exam question banks, other materials, etc. Learn about different data formats and writing methods, so stay tuned!体育教师招聘笔试运动生理学—血液简单知识点导语:教师招聘考试中,运动生理学知识点涵盖的内容比较多,尤其是血液这一模块,是某些地区的易考点。

运动生理学知识:运动对容量血容量的影响运动对容量血容量的影响随着运动热潮的不断兴起,越来越多的人加入到了运动的队伍中来。

运动对我们的身体带来的好处也是不容忽视的,其中之一就是对我们的血容量有所影响。

血容量是指血液中的液体量,是机体内环境平衡的重要指标之一。

本文将从运动生理学的角度介绍运动对血容量的影响。

一、运动对血容量的影响1.运动可提高血容量运动时,运动肌骨需要更多的氧供应,此时心脏需要更多的血液流入运动肌骨中。

为了满足这种需要,心脏需要增加收缩力和心脏输出量,从而导致更多的血液回流至心脏。

这样一来,血管内的压力也会随之上升,促进了水分从组织间隙进入血管内,从而增加了血容量。

2.运动可调节血容量一旦运动结束,血容量也会随之下降。

这是因为,运动时身体需要更多的血液流入运动肌骨中,因此其他部位的血流量相对会减少。

运动结束后,血液分配就会重新平衡,部分血液仍会停留在运动肌肉中,从而导致血容量降低。

不过,这只是暂时的现象,随着身体逐渐恢复正常,血容量也会恢复到正常水平。

3.不同类型的运动对血容量的影响不同不同类型的运动对血容量的影响也是不同的。

如长期进行有氧运动,可以提高身体中的红细胞数量,从而使血容量得以增加。

而进行高强度的力量训练,则可能引起水分的流失,从而导致血容量下降。

因此,在选择运动类型时,应该根据个人情况进行合理选择,以达到最佳的健康效果。

二、如何保持适当的血容量由于血容量与身体健康密切相关,因此我们应该积极采取措施来保持适当的血容量:1.饮食要均衡均衡的饮食有助于维持身体所需的水分和电解质的平衡。

此外,我们还应该注意加强补水,从而保证身体有足够的水分。

2.适量运动适量的运动有助于提高心血管系统的健康水平,从而有利于维持血容量的稳定。

这里的适量指的是在医生的建议下适量进行运动,而不是超负荷的运动。

3.注意调节体温水分的流失与体温调节密切相关。

因此,在进行运动或其他活动时应注意防止中暑或低体温,并采取措施合理调节体温。

三节运动对血液成分的影响学习资料

运动对健康有益,可以增强心肺功能,加强肌肉力量,提高身体的抗病能力,同时还可以提高心理状态。

此外,运动还可以影响我们的血液成分,下面我们来了解下运动对血液成分的影响。

1. 运动对血液红细胞的影响

运动可以促进血液循环,增强心肺功能,加强肌肉力量,进而提高血红蛋白的浓度和数量。

血红蛋白负责将氧气输送到身体细胞中,并将二氧化碳从细胞中带走。

越多的血红蛋白,则能够更好的运输氧气,同时也能够促进二氧化碳的排出,保持身体的酸碱平衡。

因此,适量的运动可以促进血红蛋白的生成,从而提高身体的氧气供应。

运动可以促进人体的新陈代谢,提高身体的自愈能力。

研究表明,适量的运动可以提高血液白细胞的数量,并增强白细胞的免疫功能。

白细胞是身体重要的免疫细胞,主要负责保护身体免受外界的侵害。

适量的运动可以促进白细胞的生产,同时增强其活性,有利于体内的免疫防御。

运动可以增强血管壁的弹性,促进血液循环,进而促进血液中血小板的生成。

同时,适量的运动还可以降低血液中二氧化碳的水平,从而降低血小板的粘附性,减少血栓的形成。

血栓是导致心血管疾病的重要原因之一,增加运动量可以有效预防血栓的形成。

总体来说,适量的运动可以促进血液循环,增强心肺功能,加强肌肉力量,提高血液的健康水平,从而保护身体免受疾病的侵害。

但是,过度的运动也会对身体造成一定的伤害,因此在进行运动时需要根据自己的体质和能力制定合理的运动计划。

运动对血液成分的影响运动不仅对身体有益,还能够对血液成分产生积极的影响。

无论是有氧运动还是力量训练,运动都可以改善人体的血液成分,从而提升整体健康水平。

本文将介绍运动对血液成分的影响,并探讨其中的科学原理。

1. 提高血红蛋白含量运动对血红蛋白含量的影响是最为明显的。

运动时,人的呼吸、心跳加快,血液循环加速,从而增加了氧气的运输量。

长时间的运动会促使骨髓加强红细胞的生成,进而提高血红蛋白含量。

这使得血液携带氧气的能力增强,有助于提高身体的耐力和抵抗力。

2. 降低血脂含量血脂是指血液中的脂质物质,高血脂是引发心血管疾病的主要危险因素之一。

长期坚持运动可以有效降低血液中的胆固醇和甘油三酯含量,提高高密度脂蛋白(好胆固醇)的比例。

这有助于预防动脉粥样硬化等心血管疾病的发生,保护心脑血管健康。

3. 调节血糖水平运动对血糖的调节作用也是不可忽视的。

运动时,我们的肌肉需要能量,因此会加快对血液中葡萄糖的吸收和利用。

这有利于降低血糖水平,提高胰岛素的敏感性,预防和控制糖尿病。

尤其是进行有氧运动后,因为消耗脂肪和糖原,能够稳定血糖,避免急剧的血糖波动。

4. 促进血液循环运动能够促进血液的循环,并增加血管的弹性。

经常参加有氧运动,如慢跑、游泳等,能够增加心脏的收缩力和心脏指数,使心血管系统更加健康。

此外,运动还可以促进血管内皮细胞的活性和氨基酸的运输,有助于维持血管的健康状态,预防血栓形成。

结论综上所述,运动对血液成分的影响是多方面的。

它不仅能够提高血红蛋白含量、降低血脂含量,还能够调节血糖水平、促进血液循环,对健康产生积极影响。

因此,我们应该适当增加运动量,定期参加体育锻炼,以改善自身的血液成分,提高整体健康水平。

在进行运动时,我们应该根据自己的身体状况和健康目标,选择适合自己的运动方式和强度。

同时,注意合理膳食结构的建立,补充适当的营养素,以更好地满足运动对血液成分的需求。

最后,要坚持长期参与运动,增加体力活动的积极性,使运动成为我们生活的一部分,享受健康和活力带来的幸福。

运动生理学知识:运动和血红蛋白水平运动生理学是指研究运动过程中机体内部生理变化的学科。

运动对人体生理变化的影响非常丰富,其中之一是对血红蛋白水平的影响。

在本文中,我们将详细探讨运动对血红蛋白水平的影响,包括运动类型、运动强度和运动时间等。

什么是血红蛋白?在探讨血红蛋白水平如何受运动影响之前,我们需要先了解血红蛋白是什么。

血红蛋白是一种蛋白质,它存在于红细胞中并能够携带氧气。

它具有四个亚单位,并包含一个称为血红素的铁分子,因此能够结合氧气。

血红蛋白的主要功能是将氧气从肺部输送到组织,然后将二氧化碳从组织输送到肺部,以便呼吸系统和代谢系统正常地运作。

因此,血红蛋白水平对人体健康至关重要。

运动类型对血红蛋白水平的影响运动类型对血红蛋白水平的影响可能与氧消耗有关。

有氧运动(如跑步、游泳、骑车等)会增加氧消耗,而无氧运动(如举重、快速冲锋等)不会增加氧消耗。

研究表明,长期进行有氧运动可以增加血红蛋白水平。

这是因为有氧运动能够增加氧消耗,从而刺激身体对氧的需求,促进红细胞的生成和血红蛋白的合成。

相反,无氧运动不会增加血红蛋白水平。

运动强度对血红蛋白水平的影响运动强度也可能影响血红蛋白水平。

研究表明,中至高强度的运动可增加血液中血红蛋白和红细胞的浓度,因此对它们的生成和分布具有积极的影响。

然而,长期过度的高强度运动可能导致贫血(一种血红蛋白水平过低的情况),因为身体长时间处于高负荷状态,造成机体无法维持正常的红细胞生成和代谢过程。

运动时间对血红蛋白水平的影响除了运动类型和强度,运动时间似乎也与血红蛋白水平的变化有关。

实际上,一些研究表明,增加运动时长可以增加血红蛋白水平。

这可能与身体对氧的需求有关,长时间且适度的运动可刺激身体对氧的需求,从而促进血红蛋白的合成和生成。

结论和建议运动可以对血红蛋白水平产生积极影响,但影响的具体程度还与运动类型、强度和时间等因素有关。

要保持适度的血红蛋白水平,建议进行有氧运动,适度从事中至高强度运动,并增加运动时间。

运动生理学知识:运动对血象的影响随着生活水平的提高,人们的生活方式发生了明显的变化,大多数人越来越注重健康,其中最为受欢迎的就是运动。

虽然大多数人都知道运动对身体有益,但是对于运动带来的具体影响,很多人并不清楚。

实际上,运动不仅能够增强身体的各项功能,还能够对血象产生积极的影响。

本文将从多方面对运动对血象的影响进行详细解析。

一、运动对血液组成的影响我们知道,血液由红细胞、白细胞、血小板和血浆组成,这些成分主要由骨髓负责生产。

运动不仅能够促进骨髓的生产,也能够使得这些成分在体内的比例得到合理的调整,从而对血象进行积极的影响。

1、增加红细胞的数量进行运动时,身体会处于一种负氧平衡状态,这种状态会促进身体合成足够的红细胞来应对机体的需求。

研究表明,长期进行运动的人,他们的红细胞数量会相应地增加,这对于身体的耐力和负重能力都具有积极的作用。

2、降低白细胞的数量白细胞是身体的一种免疫细胞,他们能够左右身体的抗病力。

然而,当白细胞数量过多时,就会引起机体的免疫反应过度,从而导致炎症的出现。

研究表明,适当的运动可以降低体内的白细胞数量,减少炎症的出现。

3、增加血小板的数量血小板是一种促进血凝的细胞,对于机体的伤口愈合非常重要。

适当的运动可以刺激骨髓产生更多的血小板,从而增加身体的自我修复能力。

二、运动对血浆成分的影响除了血液成分的改变之外,运动还能够影响到血浆中的多种成分。

血浆是血液的主要组成部分之一,他能够携带养分和氧气等物质到各个组织。

运动能够促进血浆的反应性,从而对血浆成分进行调节。

1、调节蛋白质含量血浆中含有多种蛋白质,这些蛋白质对于体内的代谢和能量调节都非常重要。

研究表明,长期进行运动的人,他们的血浆中蛋白质含量普遍较高,这可以培养身体的代谢能力和运动能力。

2、调节营养物质含量营养物质是身体代谢的生命力,他们能够携带不同的能量和营养成分,为身体提供必要的能量和营养。

长期进行适度运动的人,他们的血浆中糖、脂肪和氨基酸等营养成分的含量会增加,这能够提高身体的代谢效率和能量利用效率。