油层物理第三章

- 格式:ppt

- 大小:678.50 KB

- 文档页数:91

第三章油层物理基础第三章油层物理基础§3-1储层流体的组成及其物理性质⼀、⽯油的组成及其物理性质⽯油是⼀种以液体形式存在于地下岩⽯孔隙中的可燃性有机矿产之⼀。

从直观上看,它表现为⽐⽔稠但⽐⽔轻的油脂状液体,多呈褐⿊⾊;化学上是以碳氢化合物为主体的复杂的混合物。

液态⽯油中通常溶有相当数量的⽓态烃和固态烃,还有极少量的悬浮物。

因此,⽯油没有确定的化学成分和物理常数。

(⼀)⽯油的组成1.⽯油的元素组成⽯油没有确定的化学成分,因⽽也就没有确定的元素组成。

⽯油尽管是多种多样,但它们的元素组成却局限在较窄的变化范围之内,碳(C)、氢(H)占绝对优势。

根据对世界各地油⽥⽯油化学分析资料统计,⽯油中含碳量在80%~88%,含氢量在10%~14%,碳、氢含量的总和⼤于95%,⽯油的碳氢⽐(C/H)介于5.9~8.5之间。

碳、氢两元素在⽯油中组成各种复杂的碳氢化合物,即烃类存在,它是⽯油组成的总体。

⽯油中除碳、氢外,还有氧(O)、氮(N)、硫(S)等元素,⼀般它们总量不超过l%,个别油⽥可达5%~7%,这些元素在⽯油中多构成⾮烃有机化合物。

它们含量虽少,但对⽯油质量有⼀定影响,如⽯油中含硫则具有腐蚀性,且降低⽯油的品质。

除上述元素外,在⽯油成分中还发现有30余种微量元素。

但含量较少。

其中以钒(V)、镍(Ni)为主,约占微量元素的50%~70%。

因此,在⽯油残渣中提炼某些稀有元素,是⼀个值得注意的领域。

2.⽯油的烃类组成从有机化学⾓度来讲,凡是仅由碳、氢两个元素组成的化合物,称为碳氢化合物,简称“烃”。

⽯油主要是由三种烃类组成:即烷族烃、环烷族烃和芳⾹族烃。

3.⽯油的组分组成根据⽯油中不同的物质对某些介质有不同的吸附性和溶解性,将⽯油分为四种组分。

(1)油质:油质是由烃类(⼏乎全部为碳氢化合物)组成的淡⾊油脂状液体,荧光反应为浅蓝⾊,它能溶解于⽯油醚中,但不能被硅胶吸附。

油质是⽯油的主要组成部分,含油量约为65%⼀100ok。

第三章一、基本概念1.自由表面能:表面层分子比液相内分子储存的多余的“自由能”,这就是两相界层面的自由表面能。

2.界面张力:在液体表面上,垂直作用在单位长度的线段上的表面紧缩力。

(体系单位表面积的自由能,也可想象为作用于单位面积上的力。

)3.吸附:由于物质表面的未饱和力场自发地吸附周围介质以降低其表面的自由能的自发现象。

(PPT:溶解在具有两相界面系统中的物质,自发地聚到两相界面层上,并降低界面层的界面张力。

)4.润湿:当不相混的两相(如油、水)与岩石固相接触时,其中一相沿着岩石表面铺开,其结果使体系的表面自由能降低的现象。

5.润湿性:当存在两种非混相流体时,其中某一种流体沿固体表面延展或附着的倾向性。

6.润湿滞后:在一相驱替另一相过程中出现的一种润湿现象,即三相润湿周界沿固体表面移动迟缓而产生润湿接触角改变的现象。

7.动润湿滞后:在水驱油或油驱水过程中,当三相界面沿固体表面移动时,因移动的迟缓而使润湿角发生变化的现象。

8.静润湿滞后:指油、水与固体表面接触的先后次序不同时产生的滞后现象(即是以水驱出固体表面上的油或以油驱除固体表面的水的问题)。

9.毛管压力:毛管中由于液体和固体间的相互润湿,使液—气相间的界面是一个弯曲表面。

凸液面,表面张力将有一指向液体内部的合力,凸面像是紧绷在液体上一样,液体内部压力大于外部压力;凹液面,凹面好像要被拉出液面,因而液体内部的压力小于外部压力,这两种附加力就是毛管压力。

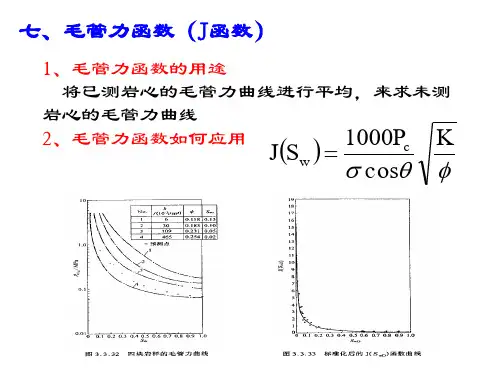

10.毛管压力曲线:含水饱和度与毛管压力间关系的曲线。

11.排驱压力:非湿相开始进入岩样最大喉道的压力,也就是非湿相开始进入岩样的压力。

12.饱和度中值压力:()在驱替毛管压力曲线上饱和度为50%时所对应的毛管压力值。

13.中值喉道半径:相应的喉道半径,简称中值半径。

14.驱替过程:当岩石亲油时,必须克服施加一个外力克服毛管力,才能使水驱油。

15.吸允过程:对于实际油层,当岩石亲水时,按计算,则为正、h也为正,水面会上升。

第一章 油气藏流体的化学组成与性质储层流体:储存于油〔气〕藏中的石油、天然气和地层水。

石油中的烃类及相态石油主要由烷烃、环烷烃和芳香烃三种饱和烃类构成,原油中一般未发现非饱和烃类。

烷烃又称石蜡族烃,化学通式C n H 2n+2,在常温常压〔20℃,0.1MPa 〕下,C 1~C 4为气态,它们是天然气的主要成分;C 5~C 16是液态,它们是石油的主要成分;C 17以上的烷烃为固态,即所谓石蜡。

烷烃:带有直链或支链,但没有任何环结构的饱和烃。

石油的化学组成石油中主要含碳、氢元素,也含有硫、氮、氧元素以及一些微量元素,一般碳、氢元素含量为95%~99%,硫、氮、氧总含量不超过1%~5%。

石油中的化合物可分为烃类化合物和非烃类化合物;烃类化合物主要为烷烃、环烷烃、芳香烃;非烃类化合物主要为各种含硫化合物、含氧化合物、含氮化合物以及兼含有硫、氮、氧的胶质和沥青质。

含蜡量:指在常温常压条件下原油中所含石蜡和地蜡的百分比。

胶质:指原油中分子量较大〔约300~1000〕,含有氧、氮、硫等元素的多环芳香烃化合物,通常呈半固态分散状溶解于原油中。

胶质含量:原油中所含胶质的质量分数。

沥青质含量:原油中所含沥青质的质量分数。

含硫量:原油中所含硫〔硫化物或硫单质〕的百分数。

原油的物理性质及影响因素包括颜色、密度与相对密度、凝固点、粘度、闪点、荧光性、旋光性、导电率等。

原油颜色的不同,主要与原油中轻、重组分及胶质和沥青质含量有关,胶质、沥青质含量高那么原油密度颜色变深。

凝固点与原油中的含蜡量、沥青胶质含量及轻质油含量等有关,轻质组分含量高,那么凝固点低;重质组分含量高,尤其是石蜡含量高,那么凝固点高。

原油的密度:单位体积原油的质量。

原油的相对密度:原油的密度〔ρo 〕与某一温度和压力下的水的密度〔ρw 〕之比。

我国和前联国家指1atm 、20℃时原油密度与1atm 、4℃纯水的密度之比, 欧美国家那么以1atm 、60℉〔15.6℃〕时的原油与纯水的密度之比,γo欧美国家还使用API 度凝固点:原油冷却过程中由流动态到失去流动性的临界温度点。

何更生版《油层物理》--课后答案经典详细第一章 储层岩石的物理特性24、下图1-1为两岩样的粒度组成累积分布曲线,请画出与之对应的粒度组成分布曲线,标明坐标并对曲线加以定性分析。

ABLog d iWWi ∑图1-1 两岩样的粒度组成累积分布曲线答:粒度组成分布曲线表示了各种粒径的颗粒所占的百分数,可用它来确定任一粒级在岩石中的含量。

曲线尖峰越高,说明该岩石以某一粒径颗粒为主,即岩石粒度组成越均匀;曲线尖峰越靠右,说明岩石颗粒越粗。

一般储油砂岩颗粒的大小均在1~0.01mm 之间。

粒度组成累积分布曲线也能较直观地表示出岩石粒度组成的均匀程度。

上升段直线越陡,则说明岩石越均匀。

该曲线最大的用处是可以根据曲线上的一些特征点来求得不同粒度属性的粒度参数,进而可定量描述岩石粒度组成的均匀性。

曲线A 基本成直线型,说明每种直径的颗粒相互持平,岩石颗粒分布不均匀;曲线B 上升段直线叫陡,则可看出曲线B 所代表的岩石颗粒分布较均匀。

30、度的一般变化范围是多少,Φa 、Φe 、Φf 的关系怎样?常用测定孔隙度的方法有哪些?影响孔隙度大小的因素有哪些?答:1)根据我国各油气田的统计资料,实际储油气层储集岩的孔隙度范围大致为:致密砂岩孔隙度自<1%~10%;致密碳酸盐岩孔隙度自<1%~5%;中等砂岩孔隙度自10%~20%;中等碳酸盐岩孔隙度自5%~10%;好的砂岩孔隙度自20%~35%;好的碳酸盐岩孔隙度自10%~20%。

2)由绝对孔隙度a φ、有效孔隙度e φ及流动孔隙度ff φ的定义可知:它们之间的关系应该是a φ>e φ>ff φ。

3)岩石孔隙度的测定方法有实验室内直接测定法和以各种测井方法为基础的间接测定法两类。

间接测定法影响因素多,误差较大。

实验室内通过常规岩心分析法可以较精确地测定岩心的孔隙度。

4)对于一般的碎屑岩 (如砂岩),由于它是由母岩经破碎、搬运、胶结和压实而成,因此碎屑颗粒的矿物成分、排列方式、分选程度、胶结物类型和数量以及成岩后的压实作用(即埋深)就成为影响这类岩石孔隙度的主要因素。