竖向荷载计算

- 格式:doc

- 大小:7.28 MB

- 文档页数:113

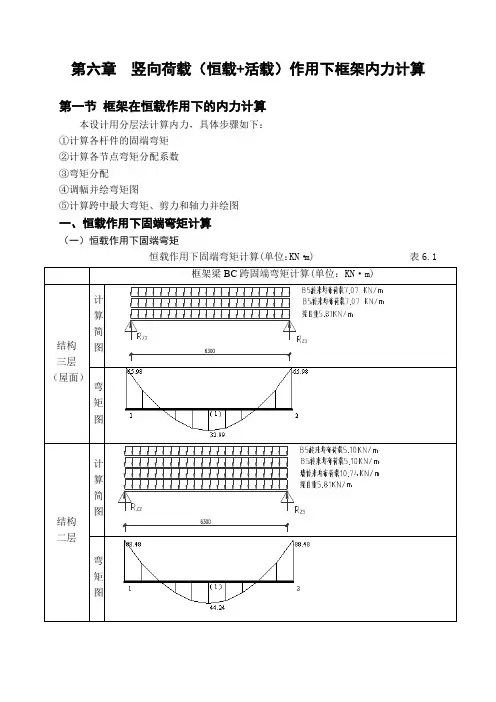

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1弯矩图恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=1.5Ir两边有楼板:I=2.0Ir④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

按修正后的刚度计算各结点周围杆件的杆端分配系数。

所有上层柱的传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

⑤按力矩分配法计算单层梁、柱弯矩。

⑥将分层计算得到的、但属于同一层柱的柱端弯矩叠加得到柱的弯矩。

(1)计算梁、柱相对线刚度图6.1 修正后梁柱相对线刚度(2)计算弯矩分配系数结构三层=5.37÷(5.37+1.18)=0.820①梁μB3C3μ=5.37÷(5.37+3.52+1.18)=0.533C3B3=3.52÷(5.37+3.52+1.18)=0.350μC3D3=3.52÷(3.52+1.18)=0.749μD3C3=1.18÷(5.37+1.18)=0.180②柱μB3B2=1.18÷(5.37+3.52+1.18)=0.117μC3C2=1.18÷(3.52+1.18)=0.251μD3D2结构二层①梁μ=5.37÷(1.18+1.18+5.37)=0.695B2C2=5.37÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.477μC2B2μ=3.52÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.313 C2D2=3.52÷(1.18+1.18+3.52)=0.5986 μD2C2=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525②柱μB2B3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525B2B1=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 μC2C3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 C2C1=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007 μD2D3μ=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007D2D1结构一层=5.37÷(1.18+1+5.37)=0.711①梁μB1C1=5.37÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.485 μC1B1=3.52÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.318 μC1D1=3.52÷(1.18+1+3.52)=0.618μD1C1=1.18÷(1.18+1+5.37)=0.156②柱μB1B2=1÷(1.18+1+5.37)=0.133μB1B0=1.18÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.107μC1C2=1÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.090μC1C0μ=1.18÷(1.18+1+3.52)=0.207D1D2μ=1÷(1.18+1+3.52)=0.175D1D0(三)分层法算恒载作用下弯矩恒载作用下结构三层弯矩分配表6.3B C D上柱偏心弯矩分配系数0固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配14.650 -13.883 226.915 20.861 -251.346 84.509 -112.810 二次分配14.512 -14.512 228.818 21.278 -250.096 105.707 -105.707恒载作用下结构二层弯矩分配表6.40.768 12.717 -28.301↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配 6.931 4.431 -4.607 308.811 46.295 47.232 -385.113 169.804 -113.072 -92.837二次分配 5.901 3.401 -9.302 300.595 44.486 45.423 -390.504 191.416 -105.826 -85.591恒载作用下结构一层弯矩分配表6.52.127 9.081 -7.935↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次二次7.030 5.338 -12.368 267.469 35.352 22.097 -324.919 357.349 -46.247 -15.172 -295.930图6.2 弯矩再分配后恒载作用下弯矩图(KN·m)(四)框架梁弯矩塑性调幅为了减少钢筋混凝土框架梁支座处的配筋数量,在竖向荷载作用下可以考虑竖向内力重分布,主要是降低支座负弯矩,以减小支座处的配筋,跨中则应相应增大弯矩。

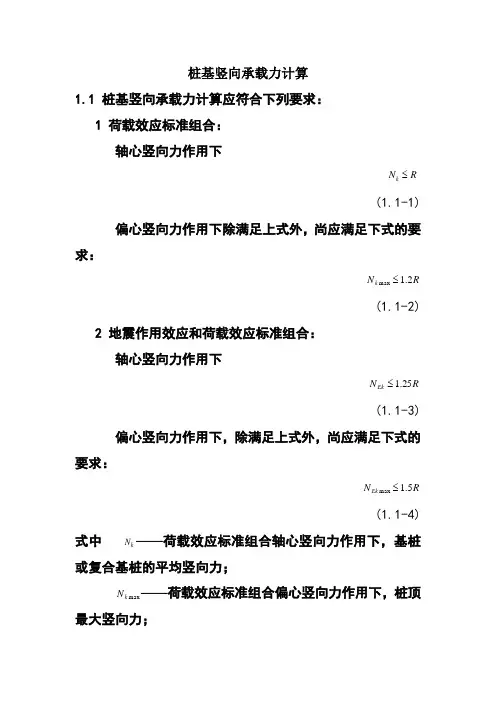

桩基竖向承载力计算1.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求:1 荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下RN k ≤(1.1-1)偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:R N k 2.1max ≤(1.1-2)2 地震作用效应和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下R N Ek25.1≤(1.1-3)偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式的要求:R N Ek 5.1max ≤(1.1-4)式中 k N ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下,基桩或复合基桩的平均竖向力;max k N ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下,桩顶最大竖向力;Ek N ——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的平均竖向力;m ax Ek N ——地震作用效应和荷载效应标准组合下,基桩或复合基桩的最大竖向力;R——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。

1.2 单桩竖向承载力特征值a R 应按下式确定:ku a Q K R 1=(1.2)式中k u Q ——单桩竖向极限承载力标准值;K ——安全系数,取K =2。

1.3 对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型柱下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时,基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。

1.4 对于符合下列条件之一的摩擦型桩基,宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值:1 上部结构整体刚度较好、体型简单的建(构)筑物;2 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物;3 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区;4 软土地基的减沉复合疏桩基础。

1.5 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按下列公式确定:不考虑地震作用时c ak c a A f R R η+=(1.5-1)考虑地震作用时 c ak c aa A f R R ηζ25.1+=(1.5-2)n nA A A ps c /)(-=(1.5-3)式中 c η——承台效应系数,可按表1.5取值;ak f ——承台下1/2承台宽度且不超过5m 深度范围内各层土的地基承载力特征值按厚度加权的平均值;c A ——计算基桩所对应的承台底净面积; ps A ——为桩身截面面积;A ——为承台计算域面积。

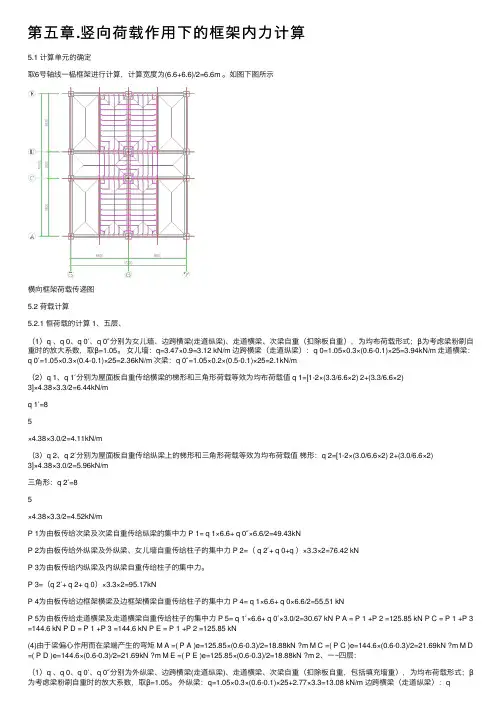

第五章.竖向荷载作⽤下的框架内⼒计算5.1 计算单元的确定取6号轴线⼀榀框架进⾏计算,计算宽度为(6.6+6.6)/2=6.6m 。

如图下图所⽰横向框架荷载传递图5.2 荷载计算5.2.1 恒荷载的计算 1、五层、(1)q 、q 0、q 0′、q 0″分别为⼥⼉墙、边跨横梁(⾛道纵梁)、⾛道横梁、次梁⾃重(扣除板⾃重),为均布荷载形式;β为考虑梁粉刷⾃重时的放⼤系数,取β=1.05。

⼥⼉墙:q=3.47×0.9=3.12 kN/m 边跨横梁(⾛道纵梁):q 0=1.05×0.3×(0.6-0.1)×25=3.94kN/m ⾛道横梁:q 0′=1.05×0.3×(0.4-0.1)×25=2.36kN/m 次梁:q 0″=1.05×0.2×(0.5-0.1)×25=2.1kN/m(2)q 1、q 1′分别为屋⾯板⾃重传给横梁的梯形和三⾓形荷载等效为均布荷载值 q 1=[1-2×(3.3/6.6×2) 2+(3.3/6.6×2)3]×4.38×3.3/2=6.44kN/mq 1′=85×4.38×3.0/2=4.11kN/m(3)q 2、q 2′分别为屋⾯板⾃重传给纵梁上的梯形和三⾓形荷载等效为均布荷载值梯形:q 2=[1-2×(3.0/6.6×2) 2+(3.0/6.6×2)3]×4.38×3.0/2=5.96kN/m三⾓形:q 2′=85×4.38×3.3/2=4.52kN/mP 1为由板传给次梁及次梁⾃重传给纵梁的集中⼒ P 1= q 1×6.6+ q 0″×6.6/2=49.43kNP 2为由板传给外纵梁及外纵梁、⼥⼉墙⾃重传给柱⼦的集中⼒ P 2=( q 2′+ q 0+q )×3.3×2=76.42 kNP 3为由板传给内纵梁及内纵梁⾃重传给柱⼦的集中⼒。

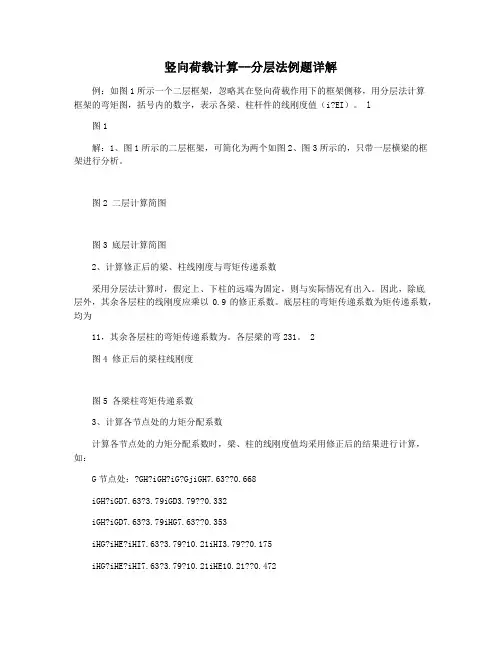

竖向荷载计算--分层法例题详解例:如图1所示一个二层框架,忽略其在竖向荷载作用下的框架侧移,用分层法计算框架的弯矩图,括号内的数字,表示各梁、柱杆件的线刚度值(i?EI)。

l 图1解:1、图1所示的二层框架,可简化为两个如图2、图3所示的,只带一层横梁的框架进行分析。

图2 二层计算简图图3 底层计算简图2、计算修正后的梁、柱线刚度与弯矩传递系数采用分层法计算时,假定上、下柱的远端为固定,则与实际情况有出入。

因此,除底层外,其余各层柱的线刚度应乘以0.9的修正系数。

底层柱的弯矩传递系数为矩传递系数,均为11,其余各层柱的弯矩传递系数为。

各层梁的弯231。

2图4 修正后的梁柱线刚度图5 各梁柱弯矩传递系数3、计算各节点处的力矩分配系数计算各节点处的力矩分配系数时,梁、柱的线刚度值均采用修正后的结果进行计算,如:G节点处:?GH?iGH?iG?GjiGH7.63??0.668iGH?iGD7.63?3.79iGD3.79??0.332iGH?iGD7.63?3.79iHG7.63??0.353iHG?iHE?iHI7.63?3.79?10.21iHI3.79??0.175iHG?iHE?iHI7.63?3.79?10.21iHE10.21??0.472iHG?iHE?iHI7.63?3.79?10.21?GD?iGD?iG?GjH节点处:?HG?iHG?iH?Hj?HI?iHI?iH?Hj?HE?iHE?iH?Hj同理,可计算其余各节点的力矩分配系数,计算结果见图6、图7。

图6 二层节点处力矩分配系数图7 底层节点处力矩分配系数4、采用力矩分配法计算各梁、柱杆端弯矩(1)第二层:①计算各梁杆端弯矩。

先在G、H、I节点上加上约束,详见图8图8 二层计算简图计算由荷载产生的、各梁的固端弯矩(顺时针转向为正号),写在各梁杆端下方,见图9:MFGHql2????13.13kN?m12MFHGql2??13.13kN?m 12ql2M????7.32kN?m12FHIql2M??7.32kN?m12FIH在节点G处,各梁杆端弯矩总和为:FMG?MGH??13.13kN?m在节点H处,各梁杆端弯矩总和为:FFMH?MHG?MHI?13.13?7.32?5.81kN?m在节点I处,各梁杆端弯矩总和为:FMI?MIH?7.32kN?m②各梁端节点进行弯矩分配,各两次,详见图9 第一次弯矩分配过程:放松节点G,即节点G处施加力矩13.13kN?m,乘以相应分配系数?,m+8.76kN?m按0.668和0.332,得到梁端+8.76kN?m和柱端+4.37kN到GH梁H端;1传2感谢您的阅读,祝您生活愉快。

竖向荷载的计算方法竖向荷载呢,简单说就是垂直方向作用在结构上的力。

在建筑结构里,这可是个很重要的事儿。

那咱们先来说说恒载的计算。

恒载就是那些固定不变的重量,像建筑物的自重啦。

比如说楼板,你就可以根据楼板的厚度、材料的密度来算出它的重量。

如果是混凝土楼板,混凝土的密度大概是一个固定的值,你量出楼板的面积和厚度,一乘就大概能知道这楼板自身的重量啦。

这就像是一个人本身的体重,稳稳地压在结构上,不会变来变去的。

墙的重量计算也类似哦,根据墙的类型,是砖墙还是混凝土墙,然后算出每立方米的重量,再乘以墙的体积就妥了。

再说说活载的计算。

活载可就调皮一些啦,它是可变的荷载。

像咱们人在建筑物里走来走去,家具的摆放啥的。

不同的建筑功能,活载取值可不一样呢。

比如说住宅里,按照规范呢,每平方米的活载取值有个大概的范围。

但是你要是在商场里,那活载取值就要大很多啦,毕竟商场里人多,而且可能还会有一些较重的货物临时堆放啥的。

计算活载的时候,就是用规定的活载取值乘以相应的面积。

就好像是根据不同的活动场景,预估会有多少“活动的重量”压在结构上。

还有雪荷载呢。

这雪荷载就看老天爷的心情啦。

不同地区的雪荷载标准值不一样哦。

在北方那些经常下雪的地方,雪荷载可能就比较大。

计算雪荷载的时候,也是根据当地的雪荷载标准值和屋面的面积来计算。

这就像是大自然偶尔给建筑物戴上的一顶“雪帽子”,不过这“帽子”的重量可得算清楚,不然结构可能就会被压得“喘不过气”啦。

总的来说,竖向荷载的计算虽然有点小复杂,但是只要咱们把各个部分的荷载计算清楚,再把它们加起来,就能知道结构到底承受了多少竖向的压力啦。

宝子们,是不是感觉也没有那么难呢?。

塔机吊装竖向荷载计算公式在建筑施工中,塔机是一种常用的起重设备,用于吊装各种建筑材料和构件。

在塔机吊装过程中,对于吊装的物体,需要计算其竖向荷载以确保塔机的安全运行。

本文将介绍塔机吊装竖向荷载的计算公式,以及相关的计算方法和注意事项。

塔机吊装竖向荷载计算公式如下:F = mg。

其中,F为竖向荷载,m为吊装物体的质量,g为重力加速度(通常取9.8m/s^2)。

在实际应用中,塔机吊装竖向荷载的计算通常需要考虑吊装物体的重量、重心位置、风荷载、地面承载能力等因素。

下面将分别介绍这些因素在竖向荷载计算中的影响和计算方法。

1. 吊装物体的重量。

吊装物体的重量是影响竖向荷载的主要因素之一。

在实际应用中,通常需要通过称重或者查阅相关资料来确定吊装物体的重量。

一般来说,吊装物体的重量越大,竖向荷载也就越大。

2. 吊装物体的重心位置。

吊装物体的重心位置对竖向荷载也有较大的影响。

当吊装物体的重心偏离塔机的竖直线时,会产生倾覆力矩,导致竖向荷载增大。

因此,在计算竖向荷载时,需要考虑吊装物体的重心位置,并进行相应的修正计算。

3. 风荷载。

在室外施工中,风荷载也是影响塔机竖向荷载的重要因素之一。

风的作用会使吊装物体产生侧向位移,从而增大竖向荷载。

因此,在计算竖向荷载时,需要考虑风荷载的影响,并根据实际情况进行修正计算。

4. 地面承载能力。

塔机的安装地基的承载能力也会对竖向荷载产生影响。

如果地基的承载能力不足,可能导致塔机的倾覆或者地基沉降,从而影响塔机的安全运行。

因此,在实际应用中,需要对塔机的安装地基进行承载能力计算,并根据计算结果进行相应的调整。

在实际应用中,对于塔机吊装竖向荷载的计算,通常需要综合考虑以上因素,并根据实际情况进行修正计算。

此外,还需要注意以下几点:1. 在进行竖向荷载计算时,需要确保吊装物体的重量和重心位置的准确性,以免产生计算误差。

2. 在考虑风荷载的影响时,需要根据当地的气象条件和实际风速进行合理的修正计算。

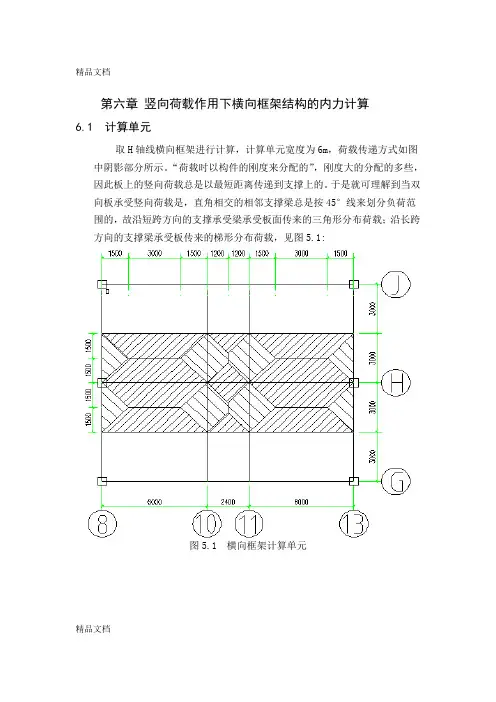

第六章竖向荷载作用下横向框架结构的内力计算6.1 计算单元取H轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为6m,荷载传递方式如图中阴影部分所示。

“荷载时以构件的刚度来分配的”,刚度大的分配的多些,因此板上的竖向荷载总是以最短距离传递到支撑上的。

于是就可理解到当双向板承受竖向荷载是,直角相交的相邻支撑梁总是按45°线来划分负荷范围的,故沿短跨方向的支撑承受梁承受板面传来的三角形分布荷载;沿长跨方向的支撑梁承受板传来的梯形分布荷载,见图5.1:精品文档精品文档6.2 荷载计算6.2.1 恒载计算图5.2 各层梁上作用的荷载在图5,2中,1q 、1q '代表横梁自重,为均布荷载形式,1、对于第五层,m kN q 0764.41= m kN q 2.2'1=2q 为梯形荷载,2q '为三角形荷载。

由图示几何关系可得, m kN q 18.30603.52=⨯=m kN q 07.124.203.5'2=⨯=节点集中荷载1P :边纵梁传来:(a) 屋面自重: 5.03⨯6⨯3=90.54kN (b) 边纵梁自重: 4.0764⨯6=24.45kN女儿墙自重: 4.320⨯6=25.93kN 次梁传递重量: 2.2⨯6=13.2kN 上半柱重: 6.794⨯1.5=10.191kN 墙重以及窗户:0.24⨯6⨯2.4⨯18-1.5⨯1.8⨯18⨯2⨯0.24+0.4⨯1.5⨯ 1.8⨯0.24⨯2)⨯0.5=25.53kN 合计: 1P =189.84kN 节点集中荷载2P :精品文档屋面自重: 5.03⨯6⨯(3+1.2)=126.76kN 中纵梁自重: 24.45kN次梁传递重量: 2.2⨯(3+1.2)⨯2=18.48kN 上半柱重: 10.19kN 墙重以及门重:(0.24⨯6⨯2.4⨯11.8-0.9⨯2.1⨯11.8⨯2⨯0.24+ 0.2⨯0.9⨯2.1⨯0.24⨯2)⨯0.5=15.13kN合计: 2P = 195.01kN 2、对于1~4层,计算的方法基本与第五层相同,计算过程如下:m kN q 0764.41= m kN q 2.2'1=m kN q 98.22683.32=⨯= m kN q 192.94.283.3'2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面自重: 68.94kN 纵梁自重: 24.45kN 墙重以及窗户: 25.53kN次梁传递重量: 13.2kN 下半柱重: 10.19kN 合计: kN P 31.1421= 节点集中荷载2P :纵梁自重: 24.45kN 内墙以及门自重: 15.13kN 楼面自重: 96.52kN次梁传递重量: 18.48kN精品文档合计: kN P 58.1542=6.2.2 活荷载计算活荷载作用下各层框架梁上的荷载分布如图5.3:图5.3各层梁上作用的活载1、对于第五层,m kN q 365.02=⨯= m kN q 2.14.25.0,2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面活载: 95.063=⨯⨯kN合计: kN P 91=节点集中荷载2P :屋面活载:0.5⨯(3+1.2)⨯6=12.6kN合计: kN P 6.122=2、对于1~4层,m kN q 1260.22=⨯= m kN q 0.64.25.2'2=⨯= 节点集中荷载1P :楼面活载: 36263=⨯⨯kN精品文档合计: kN P 361= 中节点集中荷载2P :楼面以及走道活载: 2⨯6⨯3+1.2⨯6⨯2.5=54kN合计: kN P 542=6.2.3 屋面雪荷载计算同理,在屋面雪荷载作用下m kN q 7.2645.02=⨯= m kN q 08.14.245.0'2=⨯= 节点集中荷载1P :屋面雪载: 0.45⨯(3⨯6)=8.1kN合计: kN P 1.81= 中节点集中荷载2P :屋面雪载: 0.45⨯(3+1.2)⨯6=11.34kN合计: kN P 34.112=6.3 内力计算6.3.1 计算分配系数按照弹性理论设计计算梁的支座弯矩时,可按支座弯矩等效的原则。

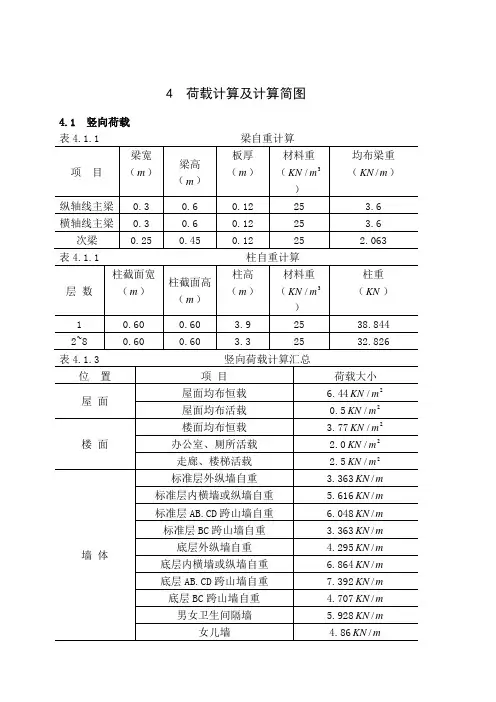

4 荷载计算及计算简图4.1 竖向荷载第 1 页楼、屋面荷载按照图4.1.1所示导荷方式传递到相应框架梁上。

图4.1.1 荷载传导方式4.2 楼、屋面恒载计算4.2.1 作用在顶层框架梁上的线荷载标准值1)梁自重m KN g g g BC CD AB /6.3161616=== 2)均布恒载(楼板传至的梁段最大值) 4.2.2 作用在标准层框架梁上的线荷载标准值 1)梁自重+墙自重2)均布恒载(楼板传至的梁段最大值) 4.2.3 框架节点集中荷载标准值1)顶层框架边节点集中荷载计算如表4.2.1。

表4.2.1 顶层框架边节点集中荷载计算顶层框架边节点集中荷载 153.73KN 2)顶层框架中节点集中荷载计算如表4.2.2。

顶层框架中节点集中荷载 151.39KN 3)标准层框架边节点集中荷载计算如表4.2.3。

标准层框架边节点集中荷载 114.063KN 4)标准层层框架中节点集中荷载计算如表4.2.4。

标准层框架中节点集中荷载 148.121KN4.3 楼、屋面活载计算4.3.1 顶层框架梁上线荷载(楼板传至的梁段最大值)4.3.2 顶层框架梁上集中荷载4.3.1 顶层框架梁上线荷载(楼板传至的梁段最大值)梁上线荷载(楼板传至的梁段最大值)4.3.4 标准层框架梁上集中荷载4.4 竖向荷载作用下结构计算简图竖向荷载作用下结构计算简图如图4.4.1及4.4.2所示。

4.5 水平荷载计算第 3 页4.5.1计算质点重力荷载代表值1)顶层重力荷载代表值计算如表4.5.1。

2)标准层重力荷载代表值计算如表4.5.2。

第 5 页3)底层重力荷载代表值计算如表4.5.3。

根据表4.5.1~4.5.3,等效总重力荷载为:4.5.2 D 值的计算1)各构件截面尺寸:纵向框架梁:300mmX600mm横向框架梁:250mmX500mm 柱:650mmX650mm2)梁截面惯性矩:现浇楼面中框架,0.20I I =边框架梁05.1I I =,12/30bh I =3)各构件线刚度:l EI i /=。

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表恒载作用下梁固端弯矩计算统计表(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=两边有楼板:I=④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

按修正后的刚度计算各结点周围杆件的杆端分配系数。

所有上层柱的传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

⑤按力矩分配法计算单层梁、柱弯矩。

⑥将分层计算得到的、但属于同一层柱的柱端弯矩叠加得到柱的弯矩。

(1)计算梁、柱相对线刚度图修正后梁柱相对线刚度(2)计算弯矩分配系数结构三层=÷+=①梁μB3C3μ=÷++=C3B3=÷++=μC3D3μ=÷+=D3C3=÷+=②柱μB3B2μ=÷++=C3C2μ=÷+=D3D2结构二层=÷++=①梁μB2C2μ=÷+++=C2B2=÷+++=μC2D2μ=÷++=D2C2②柱μ=÷++=B2B3=÷++=μB2B1=÷+++=μC2C3=÷+++=μC2C1=÷++=μD2D3μ=÷++=D2D1结构一层=÷+1+=①梁μB1C1=÷+1++=μC1B1=÷+1++=μC1D1=÷+1+=μD1C1=÷+1+=②柱μB1B2=1÷+1+=μB1B0=÷+1++=μC1C2=1÷+1++=μC1C0μ=÷+1+=D1D2μ=1÷+1+=D1D0(三)分层法算恒载作用下弯矩恒载作用下结构三层弯矩分配表B C D上柱偏心弯矩分配系数0固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配二次分配恒载作用下结构二层弯矩分配表↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配二次分配恒载作用下结构一层弯矩分配表↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次二次图弯矩再分配后恒载作用下弯矩图(KN·m)(四)框架梁弯矩塑性调幅为了减少钢筋混凝土框架梁支座处的配筋数量,在竖向荷载作用下可以考虑竖向内力重分布,主要是降低支座负弯矩,以减小支座处的配筋,跨中则应相应增大弯矩。

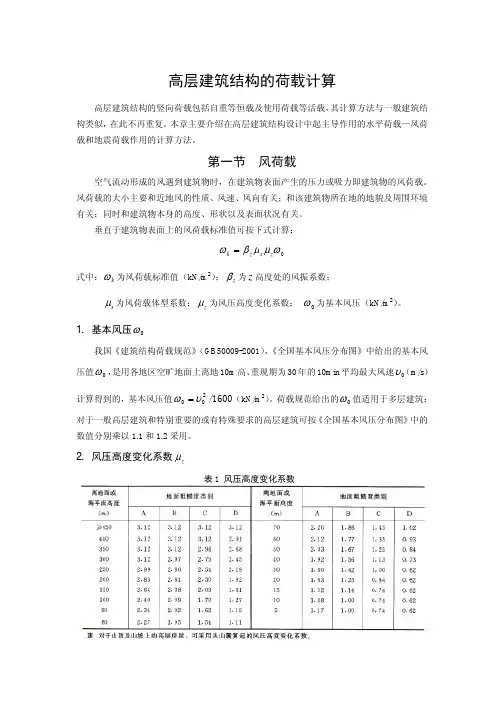

水平荷载和竖向荷载计算方法

水平荷载和竖向荷载是工程设计中常见的两种荷载类型,它们

分别用于结构的水平和竖向承载能力的计算。

下面我将从多个角度

分别介绍它们的计算方法:

1. 水平荷载计算方法:

水平荷载通常指风荷载或地震荷载,其计算方法如下:

风荷载计算,根据当地的风速、结构的高度和形状、结构的暴

露系数等参数,采用规范中的公式或图表来计算风荷载。

常见的规

范包括《建筑抗震设计规范》和《建筑结构荷载规范》等。

地震荷载计算,根据结构所在地区的地震烈度、结构的重要性、结构类型等参数,采用规范中的地震作用系数和地震力计算公式来

计算地震荷载。

常见的规范包括《建筑抗震设计规范》和《地震动

参数区划图》等。

2. 竖向荷载计算方法:

竖向荷载通常指结构的自重、活荷载和附加荷载等,其计算方法如下:

结构自重计算,根据结构的材料和构造,计算结构的各部分的体积或面积,并乘以相应的材料密度来计算结构的自重。

活荷载计算,根据规范中给出的建筑物使用的类型、场所、人员密度等参数,计算活荷载的大小。

常见的规范包括《建筑结构荷载规范》等。

附加荷载计算,包括设备荷载、雪荷载等,根据具体的情况进行计算。

总的来说,水平荷载和竖向荷载的计算方法需要根据具体的工程情况和规范要求进行综合考虑,确保结构在受到外部荷载作用时能够安全稳定地工作。

二、弯矩二次分配法对六层以下无侧移的框架,此法较为方便。

基本假定:①框架梁、柱正交;②框架梁连续且贯通整个楼层;③不考虑轴向变形;④框架侧移忽略不计。

二、弯矩二次分配法⑤弯矩分配法(分层法)由于要考虑任一节点的不平衡弯矩对框架结构所有杆件的影响,计算比较复杂。

根据在分层法中的计算可知,多层框架某节点的不平衡弯矩仅对与其相邻的节点影响较大,对其他节点的影响较小,因而可将弯矩分配法简化为各节点的弯矩二次分配和对与其相交杆件远端的弯矩一次传递,此即为弯矩二次分配法。

二、弯矩二次分配法对六层以下无侧移的框架,此法较为方便。

具体计算步骤:(1)计算框架各杆的线刚度及分配系数。

(2)计算框架各层梁端在竖向荷载作用下的固端弯矩。

(3)计算框架各节点处的不平衡弯矩,并将每一节点处的不平衡弯矩同时进行分配并向远端传递,传递系数为1/2。

(4)进行两次分配后结束(仅传递一次,但分配两次)(5)将各杆端的固端弯矩、第一次分配弯矩、传递弯矩及第二次分配弯矩叠加求出杆端最终弯矩。

弯矩二次分配法【例题】某教学楼为四层钢筋混凝土框架结构。

梁的截面尺寸为250mm×600mm,混凝土采用C20;柱的截面尺寸为450mm×450mm,混凝土采用C30。

现浇梁、柱,结构剖面图及计算简图见下图,试用弯矩二次分配法绘该框架的弯矩图。

【解】(1)计算梁、柱转动刚度因为框架结构对称、荷载对称,故可取如下图(b)所示半边结构计算。

①梁的线刚度其他层柱:梁、柱转动刚度及相对转动刚度见表3.3。

(2)计算分配系数:分配系数按下式计算:(4)弯矩分配与传递弯矩分配与传递如图所示。

首先将各节点的分配系数填在相应方框内,将梁的固端弯矩填写在框架横梁相应位置上,然后将节点放松,把各节点不平衡弯矩“同时”进行分配。

假定:远端固定进行传递(不向滑动端传递);右(左)梁分配弯矩向左(右)梁传递;上(下)柱分配弯矩向下(上)柱传递(传递系数均为1/2);第一次分配弯矩传递后,再进行第二次弯矩分配,然后不再传递。

第六章竖向荷载作用下内力计算6.1 框架结构的荷载计算6.1.1.板传荷载计算计算单元见下图所示:因为楼板为整体现浇,本板选用双向板,可沿四角点沿45°线将区格分为小块,每个板上的荷载传给与之相邻的梁,板传图6-1框架结构计算单元一.B~C,(D~E)轴间框架梁:屋面板传荷载:恒载:222⨯⨯+⨯N/m6.09K N/m 1.5m[1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=17.128K 活载:222⨯⨯⨯+⨯2.0K N/m 1.5m[1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=5.625K N/m楼面板传荷载:恒载:222⨯⨯⨯+⨯N/m3.83K N/m 1.5m[1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=10.772K 活载:222⨯⨯⨯+⨯m2.0K N/m 1.5m[1-2(1.5/6)(1.5/6)]2=5.625K N/梁自重:3.95K N /mB ~C , (D ~E )轴间框架梁均布荷载为:屋 面 梁:恒载=梁自重+板传荷载=17.128 K N /m +3.95 K N /m =21.103 K N /m活载=板传荷载=5.625 K N /m楼面板传荷载:恒载=梁自重+板传荷载=3.95 K N /m +10.772 K N /m =14.747 K N /m活载=板传荷载=5.625 K N /m图6-2 框架结构计算单元等效荷载二. C ~D 轴间框架梁:屋面板传荷载:恒载:26.09K N /m 1.2m 5/82=9.135K N /m ⨯⨯⨯ 活载:22.0K N /m 1.5m 5/82=3K N /m⨯⨯⨯ 楼面板传荷载:恒载:23.83K N /m 1.25/82=5.745K N /m⨯⨯⨯ 活载:22.0K N /m 1.2m 5/82=3.75K N /m ⨯⨯⨯ 梁自重:3.95K N /mC ~D 轴间框架梁均布荷载为:屋 面 梁:恒载=梁自重+板传荷载=2.349 K N /m +9.135 K N /m =11.484 K N /m活载=板传荷载=3 K N /m楼面板传荷载:恒载=梁自重+板传荷载=2.349 K N /m +5.745K N /m =8.09K N /m活载=板传荷载=3.75 K N /m三.B 轴柱纵向集中荷载计算:顶层柱:女儿墙自重:(做法:墙高900㎜,100㎜的混凝土压顶)330.240.918/25/0.10.24m m kn m KN m m m ⨯⨯+⨯⨯+()1.220.240.5 5.806/m m m KN m ⨯+⨯=顶层柱恒载=女儿墙+梁自重+板传荷载=5.806/6 3.975/(60.6)KN m KN m m m ⨯+⨯-⨯()()2212 1.5/6 1.5/66/42 6.09/ 1.55/832123.247KN m m KN ⎡⎤-⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=⎣⎦顶层柱活载=板传荷载=()()222.0/ 1.512 1.5/6 1.5/66/42KN m m ⎡⎤⨯⨯-⨯+⨯⨯+⎣⎦2.0/ 1.55/83219.688KN m m KN ⨯⨯⨯⨯=标准层柱恒载=墙自重+梁自重+板荷载=7.794/(60.6) 3.975/(60.6) 3.83/ 1.55/832KN m KN m KN m m ⨯-+⨯-+⨯⨯⨯⨯ (2.332311.52)61/42 2.3325/61/42KN m ++⨯⨯⨯+⨯⨯⨯+()()223.83 1.512 1.5/6 1.5/66/42124.172m m KN ⎡⎤⨯⨯-⨯+⨯⨯=⎣⎦标准层柱活载=板传荷载=()()222.0 1.512 1.5/6 1.5/63 2.0 1.55/83219.688m m m m KN ⎡⎤⨯⨯-⨯+⨯+⨯⨯⨯⨯=⎣⎦基础顶面荷载=底层外纵墙自重+基础自重=9.738/(60.6) 2.5/(60.6)16.085KN m m m KN m m m KN ⨯-+⨯-=四.C 柱纵向集中力计算:顶层柱荷载=梁自重+板传梁荷载=3.975/(90.9) 2.349/(1.20.3) 6.09/ 1.55/832KN m m KN m m KN m m ⨯-+⨯-+⨯⨯⨯⨯6.09/ 1.25/8 1.22(2.3323/11.52/)61/42KN m m KN m KN m m +⨯⨯⨯⨯++⨯⨯⨯ 154.318KN =顶层柱活载=板传荷载=()()222.0 1.512 1.5/6 1.5/63m m ⎡⎤⨯⨯-⨯+⨯+⎣⎦()()222.0 1.212 1.2/6 1.2/63 2.0 1.2m m m m ⎡⎤⨯⨯-⨯+⨯+⨯⎣⎦5/8 1.22 2.0 1.55/83239.272m m KN ⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=标准柱恒载=墙+梁自重+板传荷载=11.52/(30.6)15.12/(30.6)15.12/(30.6)KN m m KN m m KN m m ⨯-+⨯-+⨯-+2.349/(1.20.3)3.975/(60.6) 6.09/ 1.55/832KN m m KN m m KN m m ⨯-+⨯-+⨯⨯⨯⨯+26.09/61/21/2 2.67/ 2.4/26 3.83/36200.173KN m m KN m m KN m m m KN ⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=标准层活载=板传荷载=222.0/36 2.5/ 1.2654KN m m m KN m m m KN ⨯⨯+⨯⨯=基础顶面恒载=底层外纵墙自重+基础自重9.738/(60.6) 2.5/(60.6)66.085KN m m m KN m m m KN ⨯-+⨯-=(3).框架柱自重:柱自重:底层:1.2×0.6m ×0.6m ×253/KN m ×4.55m =49.14K N其余柱:1.2×0.6m ×0.6m ×253/K N m ×3.6m =38.88K N6.2恒荷载作用下框架的内力6.2.1.恒荷载作用下框架的弯矩计算一.恒荷载作用下框架可按下面公式求得:21/12ab M ql =- (61)- 21/12ba M ql = (62)- 故:2771/1221.03663.09.B C M KN m =-⨯⨯=-7763.09.C B M KN m =2771/1211.4846 5.512.C D M KN m =-⨯⨯=-77 5.512.C D M KN m =2661/1214.747644.241.B C M KN m =-⨯⨯=-6644.241.C B M KN m =2661/128.096 3.883.C D M KN m =-⨯⨯=-66 3.883.D C M KN m =恒荷载作用下框架的受荷简图如图6-3所示:图6-3竖向受荷总图:注:1.图中各值的单位为K N2.图中数值均为标准值3.图中括号数值为活荷载图6-4:恒载作用下的受荷简图(2).根据梁,柱相对线刚度,算出各节点的弯矩分配系数ij μ:/()ij c b i i i μ=∑+∑ (63)-分配系数如图6-5 , 图6-6所示:图6-5 B 柱弯矩各层分配系数简图B 柱:底层:0.801/(0.8010.609 1.0i ++=下柱= 1.0/(0.8010.609 1.0)0.415i ++=上柱=0.609/(0.8010.609 1.0)0.253i ++=左梁=标准层: 1.0/(0.609 1.0 1.0)i ++=上柱= 1.0/(0.609 1.0 1.0)0.383i ++=下柱=0.609/(0.609 1.0 1.0)0.234i ++=左梁=顶层: 1.0/(0.609 1.0)0.6i +=下柱= 0.609/(0.609 1.0)0.622i +=左梁=图6-6 C 柱弯矩各层分配系数简图C 柱: 0.609/(0.609 1.00.2110.801)0i +++=右梁= 1.0/(0.609 1.00.2110.801)0.382i +++=上柱= 0.801/(0.609 1.00.2110.801)0i +++=下柱=0.211/(0.609 1.00.2110.801)0.081i +++=左梁=标准层: 1.0/(0.609 1.00.2110.8i +++=下柱= 1.0/(0.609 1.00.2110.801)0.355i +++=上柱=0.609/(0.609 1.00.2110.801)0.216i +++=右梁=0.211/(0.609 1.00.2110.801)0.074i +++=左梁=顶层: 1.0/(0.609 1.00.211)0.i ++=下柱= 0.211/(0.609 1.00.211)0.116i ++=左梁=0.609/(0.609 1.00.211)0.335i ++=右梁=三.恒荷载作用下的弯矩剪力计算,根据简图(6-4)梁:A M 0∑= 21/2.0A B B M M ql Q l ---=/1/2B A B Q M M l ql =--B M 0∑= 21/2.0A B A M M ql Q l -+-=/1/2A A B Q M M l ql =-+ (6-4) 柱:C M 0∑= .0C D D M M Q h ---=()/D C D Q M M h =-+D M 0∑= .0C D C M M Q h ---=()/C C D Q M M h =-+ (6-5)四.恒荷载作用下的边跨框架的轴力计算,包括连梁传来的荷载及柱自重.7123.24721.1036/2186.556N KN=+⨯=67124.17214.7476/238.88393.849N N KN =++⨯+=56124.17214.7476/238.88601.142N N KN =++⨯+=45124.17214.7476/238.88808.435N N KN =++⨯+=34124.17214.7476/238.881015.728N N KN =++⨯+=23124.17214.7476/238.881223.021N N KN =++⨯+=12124.17214.7476/238.881382.487N N KN =++⨯+=图6-5 恒荷载作用下的计算简图恒荷载作用下的中跨框架的轴力计算:7154.31811.484 2.4/2168.099N KN=+⨯= 67200.1738.09 2.4/238.88416.88N N KN =++⨯+=56200.1738.09 2.4/238.88665.621N N KN =++⨯+=45200.1738.09 2.4/238.88808.435N N KN =++⨯+=34200.1738.09 2.4/238.881015.728N N KN =++⨯+=23200.1738.09 2.4/238.881223.021N N KN =++⨯+=12200.1738.09 2.4/238.881382.487N N KN =++⨯+=五.弯矩分配及传递弯矩二次分配法比分层法作了更进一步的简化。

第6章竖向荷载作用下框架结构的内力计算6.1计算单元的确定取7轴线横向框架进行计算,计算单元宽度为2.75m,如图6.1所示。

传给该框架的楼面荷载如图中的水平阴影线所示,计算单元范围内的其余楼面荷载则通过次梁和纵向框架梁以集中力的形式传给横向框架,作用于各节点上。

由于纵向框架的中心线与柱的中心线不重合,因此在框架节点上还作用有集中力矩。

图6.1 计算单元6.2 竖向荷载计算6.2.1恒荷计算1.1-5层荷载计算:梁自重:梁AB=2.1kN/m梁BD=2.1kN/m梁DE=2.1kN/m挑梁=0.525kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载:板AB(左)=3.742kN/m×1.35m=5.05kN/m板AB(右)=3.742kN/m×1.5m=5.61kN/m板BD(左)=3.742kN/m×1.95m=7.29kN/m板BD(右)=3.742kN/m×2.1m=7.85kN/m板DE(左)=3.742kN/m×1.35m=5.05kN/m板DE(右)=3.742kN/m×1.4m=5.24kN/m悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零墙自重:墙AB =2.12×2.4=5.09kN/m墙BD =2.12×2.4=5.09kN/m墙DE =2.12×2.4=5.09kN/m墙悬挑=2.12×2.6=5.51kN/m恒载:梁自重+板传荷载+墙自重挑梁=梁自重+墙自重柱的集中力:A 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.525 2.375 2.6 2.8526.78kNP=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=()++B 3.740.50.5 2.7 1.350.53 1.5 2.850.5250.5 3.743.150.750.50.5 1.95 1.950.5 2.1 3.9 2.12 2.6 2.8538.31k NP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.743.150.750.50.5 1.951.950.5 2.1 3.5 2.12 2.6 2.7536.31kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.740.65 5.52.375 2.6 2.8532.8kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()++E 0.5 3.740.65 5.5 2.750.525 2.375110.5kN P -=⨯⨯⨯⨯+⨯=+柱所受集中力产生的弯矩:A 26.78(0.450.2)/2 3.35kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅D 36.31(0.450.2)/2 4.45kN m M =⨯-=⋅E 32.8(0.450.2)/2 4.1kN m M =⨯-=⋅ 2.6层荷载计算:梁自重:梁AB=2.1kN/m梁BD=2.1 kN/m 梁DE=2.1kN/m挑梁=0.525 kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载: 板AB (左)=3.742kN/m ×1.35m=5.05kN/m 板AB (右)=3.742kN/m ×1.5m=5.61kN/m 板BD (左)=3.742kN/m ×1.95m=7.29kN/m 板BD (右)=3.742kN/m ×2.1m=7.85kN/m 板DE (左)=3.742kN/m ×1.35m=5.05kN/m 板DE (右)=3.742kN/m ×1.4m=5.24kN/m 悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零 墙自重: 墙AB =2.12×1.925=4.081kN/m墙BD =2.12×3.36=7.12kN/m 墙DE =2.12×1.725=3.657kN/m恒载:梁自重+板传荷载+墙自重挑梁=梁自重 柱的集中力 A 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.525 2.3750.6 2.8513.17kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯=()++ B 3.740.50.5 2.71.350.531.5 2.850.5250.5 3.74 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.922.6kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.74 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.521.15kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 3.740.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5250.5 3.740.65 5.5 2.375 0.6 2.8519.26 kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()++-E 0.5 3.740.65 5.5 2.750.5258.13kN P =⨯⨯⨯⨯=+柱所受集中力产生的弯矩:A 13.17(0.450.2)/2 1.65kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅D 21.15(0.450.2)/2 2.64kN m M =⨯-=⋅E 19.26(0.450.2)/2 2.41kN m M =⨯-=⋅ 3.顶层荷载计算:梁自重:梁AB=2.35 kN/m 梁BD=2.35 kN/m 梁DE=2.35 kN/m板传递给梁的梯形及三角形荷载: 板AB (左)=5.192kN/m ×1.35m=7.01kN/m 板AB (右)=5.192kN/m ×1.5m=7.79kN/m 板BD (左)= 5.192kN/m ×1.95m=7.29kN/m 板BD (右)= 5.192kN/m ×2.1m=10.9kN/m 板DE (左)= 5.192kN/m ×1.35m=7.01kN/m 板DE (右)= 5.192kN/m ×1.4m=7.27kN/m 悬挑部分的板为单向板,所以直接传递给梁的恒荷载为零柱的集中力: A 5.190.50.5 2.71.350.531.5 2.850.5251.1212.24kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯=()+ B 5.190.50.5 2.7 1.350.53 1.5 2.850.525 1.120.55.19 3.15 0.750.50.51.951.950.5 2.1 3.915.83kN P =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() D 5.190.50.5 2.71.350.5 2.81.4 2.750.5251.120.5 5.19 3.150.750.50.51.951.950.5 2.1 3.528.97kNP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯=()++() E 5.190.50.5 2.7 1.350.5 2.8 1.49.82k NP =⨯⨯⨯⨯+⨯⨯=()柱所受集中力产生的弯矩:A 12.24(0.450.2)/2 1.53kN m M =⨯-=⋅B 0kN m M =⋅ D 28.97(0.450.2)/2 3.62kN m M =⨯-=⋅ E 9.82(0.450.2)/2 1.23kN m M =⨯-=⋅6.2.2 活荷载计算活荷载作用下各层框架梁上活载为板传递给梁的荷载。

竖向荷载计算3.1竖向荷载计算总说明框架剪力墙结构是由两种变形性质不同的抗侧力单元框架和剪力墙通过楼板协调变形而共同抵抗竖向荷载及水平荷载的结构。

在竖向荷载作用下,按各自的承载面积计算每榀框架和每榀剪力墙的竖向荷载,分别计算内力。

在每榀结构中:剪力墙:计算其墙肢轴力和弯矩。

在本结构中,弯矩主要有墙肢两边端柱上不对称的集中力和墙柱间连梁的端弯矩引起。

框架:计算其梁及柱的弯矩、剪力和轴力。

框架在竖向荷载下采用分层力矩分配法。

在分层力矩分配法中,注意:①梁柱线刚度修正:梁截面惯性矩在梁一侧有楼板时乘以1.5,两侧有楼板时乘以2.0;除底层柱外,上层各柱线刚度乘以0.9的修正系数。

②梁柱弯矩分配系数和传递系数按修正后的刚度计算各节点周围杆件的杆端分配系数;所有上层柱的弯矩传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

本办公楼中,所有楼板均为双向板。

双向板传给支承梁的荷载,可用下述近似方法计算:从板的四角作45o线将每一区格分为四块,每块面积内的荷载传与其相邻的支承梁。

因此,长边梁承受梯形分布荷载,短边梁承受三角形分布荷载。

由上可以得到导荷图,如下图3.1.1:图3.1.1 楼屋面导荷图承受三角形或梯形分布荷载的梁,其内力计算可利用固端弯矩相等的条件将其换算为等效均布荷载,换算公式如下:三角形荷载(图3.1.2)作用时:梯形荷载(图3.1.3)作用时:图3.1.2 三角形荷载的等效均布荷载图3.1.3 梯形荷载的等效均布荷载3.2荷载退化通过分析该结构,将所有板和次梁上的竖向荷载传递至主体结构上,形成主体结构在竖向荷载作用下的计算简图,同时考虑横向和纵向两个方向的荷载退化。

主体结构平面图如下图3.2.1:图3.2.1 主体结构平面图在本计算书中:不考虑电梯机房的竖向和水平荷载;将楼梯开间的竖向荷载近似为整块板计算;在计算内力时,近似将2、4、7、10、12、C轴(即所有次梁所在的轴)上的次梁假定为两端铰接。

传荷流程:板面荷载传与其相邻的支承梁,横向次梁传与纵向次梁,纵向次梁传与横向主梁,最终受荷构件为横向、纵向主梁,横向、纵向剪力墙及柱。

退荷原则:板面荷载传递到主梁上的部分转换为等效均布荷载,传递到次梁上的部分按面积分配,每层楼屋面先“撤去”板,在“撤去”次梁。

3.2.1 恒载退化3.2.1.1 10层(屋面)荷载退化⑴次梁荷载退化1)梁CE2两端集中力:①板B1、B2传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层(10厚混合砂浆,只考虑梁两侧抹灰,适用于以下所有梁):小计:总计:2)梁CE4、CE10、CE12、AB2、AB4、AB7、AB10、AB12同梁CE2,两端集中力均为。

3)梁BC2两端集中力:①板B10、B11传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:总计:4)梁BC4、BC7、BC10、BC12同梁BC2,两端集中力均为。

5)梁C13两端集中力:①板B1、B2、B10、B11传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁CE2、CB2传荷:总计:6)梁C35、C911、C1113同梁C13,两端集中力均为。

7)梁C59两端集中力:①板B5、B14、B15传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁BC7传荷:总计:⑵横向结构荷载退化1)1轴框架和剪力墙①板B1、B10、B20传递荷载贡献:将梯形荷载和三角形荷载转换为等效均布荷载:板B1、B20的梯形荷载:,板B10的三角形荷载:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③女儿墙传荷:④梁C13传荷:2)3轴框架和剪力墙①板B2、B3、B11、B12、B21、B22传递荷载贡献:板B2、B3、B21、B22的梯形荷载同 B1,均为板B11、B12的三角形荷载同B10,均为②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁C13、C35传荷:3)5轴框架和剪力墙①板B4、B5、B13、B14、B23、B24、DB1传递荷载贡献:板B4、B23、B24的梯形荷载同 B1,均为板B13、B14的三角形荷载同B10,均为板B5的三角形荷载:板DB1的三角形荷载:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁C35传荷:梁C59传荷:④梁D56传荷:板B5传递给梁D56、D68、D89的梯形荷载的等效均布荷载为:,。

梁D56传荷:⑶纵向结构荷载退化1)A轴框架和剪力墙①板B20~B29传递荷载贡献:板B20的三角形荷载:板B21~B29的三角形荷载同B20,均为②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③女儿墙传荷:④梁AB2、AB4、AB7、AB10、AB12传荷:2)B轴框架①板B10~B19、B20~B29传递荷载贡献:板B10的梯形荷载:,板B11~B19的梯形荷载同B10,均为板B20~B29的三角形荷载均为②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁AB2、AB4、AB7、AB10、AB12传荷:梁CB2、CB4、CB7、CB10、CB12传荷:3)E轴框架和剪力墙①板B1~B4、B6~B9、DB1~DB3传递荷载贡献:板B1~B4、B6~B9的三角形荷载同B20,均为板DB1~DB3的梯形荷载:,②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③女儿墙传荷:④梁CE2、CE4、CE10、CE12传荷:2.1.2 1~9层(楼面)荷载退化⑴次梁荷载退化1)梁CE2两端集中力:①板B1、B2传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层(10厚混合砂浆,只考虑梁两侧抹灰,适用于以下所有梁):小计:③墙体荷载:总计:2)梁CE12两端集中力为。

梁AB2、AB12两端集中力为梁CE4、CE10、AB4、AB7、AB10两端集中力为3)梁BC2两端集中力:①板B10、B11传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:总计:4)梁BC4、BC7、BC10、BC12同梁BC2,两端集中力均为。

5)梁C13两端集中力:①板B1、B2、B10、B11传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁CE2、CB2传荷:④墙体荷载:梁C13两跨上有两个门:M1(1.2m×2.1m)和M2(1.5m×2.1m),将梁上墙体和门荷载简化为均布线荷载:墙体荷载贡献为:总计:6)梁C1113同梁C13,两端集中力均为。

梁C35两端集中力:①板B3、B4、B12、B13传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁CE4、CB4传荷:④墙体荷载:梁C35两跨上有两个门:M1(1.2m×2.1m),将梁上墙体和门荷载简化为均布线荷载:墙体荷载贡献为:总计:梁C911同C35,两端集中力均为。

7)梁C59两端集中力:①板B5、B14、B15传递荷载贡献:②梁自重及抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁BC7传荷:总计:⑵横向结构荷载退化1)1轴框架和剪力墙①板B1、B10、B20传递荷载贡献:将梯形荷载和三角形荷载转换为等效均布荷载:板B1、B20的梯形荷载:,板B10的三角形荷载:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁C13传荷:④墙体传荷:2)3轴框架和剪力墙①板B2、B3、B11、B12、B21、B22传递荷载贡献:板B2的梯形荷载为:板B3、B22的梯形荷载为:板B21的梯形荷载为:板B11、B12的三角形荷载同B10,均为②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁C13传荷:梁C35传荷:④墙体传荷:3)5轴框架和剪力墙①板B4、B5、B13、B14、B23、B24传递荷载贡献:板B4、B23、B24的梯形荷载同 B1,均为板B13、B14的三角形荷载同B10,均为板B5的三角形荷载:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁C35传荷:梁C59传荷:④梁D56传荷:板B5传递给梁D56、D68、D89的梯形荷载的等效均布荷载为:,。

梁D56传荷:⑤墙体传荷:⑶纵向结构荷载退化1)A轴框架和剪力墙①板B20~B29传递荷载贡献:板B20、B22~B27、B29的三角形荷载:板B21、B28的三角形荷载为:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁AB2、AB12传荷:梁AB4、AB7、AB10传荷:④墙体传荷:A轴线每跨都开窗,除楼梯间外的各跨开窗C1(2.1m×1.8m),将梁上墙体和窗荷载简化为均布线荷载,以1、2轴线间为例:楼梯间所在跨开窗C2(2.1m×0.6m),将梁上墙体和窗荷载简化为均布线荷载,以2、3轴线间为例:2)B轴框架①板B10~B19、B20~B29传递荷载贡献:板B10的梯形荷载:,板B11~B19的梯形荷载同B10,均为板B20、B22~B27、B29的三角形荷载均为板B21、B28的三角形荷载为:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁AB2、AB12传荷:梁AB4、AB7、AB10传荷:梁CB2、CB4、CB7、CB10、CB12传荷:④墙体传荷:B轴线每跨都开门,除楼梯间外的各跨开门M1(1.2m×2.1m),将梁上墙体和门荷载简化为均布线荷载,以1、2轴线间为例:楼梯间所在跨开门M2(1.5m×2.1m),将梁上墙体和门荷载简化为均布线荷载,以2、3轴线间为例:3)E轴框架和剪力墙①板B1~B4、B6~B9传递荷载贡献:板B1、B3、B4、B6、B7、B9的三角形荷载为:板B2、B8的三角形荷载为:②梁自重和抹灰:梁自重:抹灰层:小计:③梁CE2、CE12传荷:梁CE4、CE10传荷:④墙体传荷:E轴线每跨都开窗C1(2.1m×1.8m),将梁上墙体和窗荷载简化为均布线荷载,以1、2轴线间为例:3.2.2 活载退化3.2.2.1 10层(屋面)荷载退化⑴次梁荷载退化1)梁CE2两端集中力:板B1、B2传递荷载贡献:2)梁CE4、CE10、CE12、AB2、AB4、AB7、AB10、AB12同梁CE2,两端集中力均为。

3)梁BC2两端集中力:板B10、B11传递荷载贡献:4)梁BC4、BC7、BC10、BC12同梁BC2,两端集中力均为。

5)梁C13两端集中力:①板B1、B2、B10、B11传递荷载贡献:②梁CE2、CB2传荷:总计:6)梁C35、C911、C1113同梁C13,两端集中力均为。

7)梁C59两端集中力:①板B5、B14、B15传递荷载贡献:②梁BC7传荷:总计:⑵横向结构荷载退化1)1轴框架和剪力墙①板B1、B10、B20传递荷载贡献:将梯形荷载和三角形荷载转换为等效均布荷载:板B1、B20的梯形荷载:,板B10的三角形荷载:②梁C13传荷:2)3轴框架和剪力墙①板B2、B3、B11、B12、B21、B22传递荷载贡献:板B2、B3、B21、B22的梯形荷载同 B1,均为板B11、B12的三角形荷载同B10,均为②梁C13、C35传荷:3)5轴框架和剪力墙①板B4、B5、B13、B14、B23、B24、DB1传递荷载贡献:板B4、B23、B24的梯形荷载同 B1,均为板B13、B14的三角形荷载同B10,均为板B5的三角形荷载:板DB1的三角形荷载:②梁C35传荷:梁C59传荷:③梁D56传荷:板B5传递给梁D56、D68、D89的梯形荷载的等效均布荷载为:,。