医学心理学—心理障碍考点总结

- 格式:doc

- 大小:1.01 MB

- 文档页数:4

心理疾病知识点总结一、心理疾病的分类及症状1. 焦虑症(Anxiety Disorders)焦虑症是一种情感紧张、不安、恐惧等情绪的持续存在。

焦虑症患者会出现体验到不正常的强烈紧张感,且始终难以消退。

常见的焦虑症类型包括广泛性焦虑症(Generalized Anxiety Disorder,GAD)、社交焦虑症(Social Anxiety Disorder)、强迫症(Obsessive-Compulsive Disorder,OCD)及创伤后应激障碍(Post-Traumatic Stress Disorder,PTSD)。

2. 心境障碍(Mood Disorders)心境障碍又称情感障碍,是一组以情绪表现为主要临床特征的心理疾病。

常见的心境障碍包括抑郁症(Depression)、躁郁症(Bipolar Disorder)、双相情感障碍(Cyclothymic Disorder)等。

3. 精神分裂症(Schizophrenia)精神分裂症是一种严重的、慢性的精神疾病。

患者可能出现幻觉、妄想、思维紊乱等严重症状。

精神分裂症患者在社会功能和认知能力上都可能受到不同程度的影响。

4. 强迫症(Obsessive-Compulsive Disorder,OCD)强迫症是一种焦虑性障碍,患者常出现强迫思维和强迫行为。

患者往往会反复感到特定的强迫恐惧,并试图通过特定的行为或思维来缓解这种焦虑。

5. 人格障碍(Personality Disorders)人格障碍是指长期存在的、固定的人格特征和行为模式,使患者在社会交往和工作中受到不同程度的影响。

常见的人格障碍包括边缘型人格障碍(Borderline Personality Disorder)、避免型人格障碍(Avoidant Personality Disorder)和偏执型人格障碍(Paranoid Personality Disorder)等。

二、心理疾病的诊断和治疗诊断心理疾病是一项复杂的任务,需要由专业的心理医生进行。

医疗卫生心理学重点考点:心理应激与心身疾病考点总结在大部分的医学考试中,医学心理学中的心理应激与心身疾病占到的分值较大,在考试中有不可忽视的比重,如果因为内容掌握的不全面,做题出错的概率较大。

现将此章节的内容为大家进行了提炼,希望能帮助大家更好的掌握。

应激常常引起精神心理障碍,可分为三种:1.急性应激障碍:(1)概述:急性应激障碍,指遭遇了强烈的精神刺激后(如自然灾害、严重攻击、战争、亲人离丧、性侵犯)数分钟至数小时起病,出现短暂应激反应,大多历时短暂。

急性应激障碍是一种精神障碍,主要特点为分离、再现、回避和过度警觉。

急性应激的发生不仅与患者经历的生活事件有关,还与人格特征、认识评价(包括文化背景、教育程度及智力水平)、社会支持有关。

(2)症状特点:①核心症状:创伤性重现体验、回避与麻木、高度警觉状态。

与创伤后应激障碍相似,详细症状描述见创伤后应激障碍章节;②分离症状:是急性应激常见症状,表现为麻木,情感反应迟钝、意识清晰度下降、不真实感、分离性遗忘、人格解体或现实解体。

这些症状常在应激源刺激后数分钟至数小时出现,并在2~3小时缓解或消失,少数患者可达1月余,对发作可有部分性或完全遗忘;③一般表现:早期常表现为茫然状态,并伴有一定程度的意识障碍,如意识清晰度下降,意识范围缩小,注意力狭窄,可出现定向力障碍。

2.创伤后应激障碍(1)概述:创伤后应激障碍,指个体受到异常威胁性或灾难性事件所引发的强烈无助、恐惧、焦虑、厌恶等心理反应,常延迟出现并长期持续,通常延迟在事发1月后,有些则在创伤后数月至数年延迟发作。

创伤后应激反应最初被认为是战争创伤所引起的,现在已经扩展至更多的生活事件如暴力、性侵犯虐待、重大交通事故,以及洪水、地震、海啸等自然灾害。

创伤后应激障碍特征为事件发生后长期的焦虑反应,主要症状包括持续的反复闯入性体验、持续的警觉性增高、对创伤事件持久的回避及对一般事物的麻木。

(2)症状特点:①反复体验:不需刺激和相关引发物,患者即可再次发生动体验创伤情绪,表现为在意识中创伤性事件反复闯入性,伴随痛苦记忆,被称为侵入性回忆或闪回;②回避与情感麻木:是创伤后应激核心症状,个体试图在生理和情感上远离伤痛;③过度警觉:在创伤事件发生后早期此症状最为普遍,个体出现过分警觉、易激惹或易怒、惊跳反应、坐立不安注意力不集中。

医学心理学重点总结医学心理学是研究身体疾病与心理因素相互作用的学科,它与临床医学、心理学密切相关。

医学心理学的研究内容包括身体疾病的心理危险因素、心理干预措施、心理社会因素对疾病的影响等。

在临床实践中,医学心理学的应用可以帮助医生更好地理解患者的心理状况,提高治疗效果。

以下是医学心理学的重点总结:1.心理危险因素心理危险因素是指那些可能导致身体疾病发生、发展或者复发的心理因素。

其中,疾病的发生与负性情绪如焦虑、抑郁、愤怒等密切相关;疾病的发展与应对能力、社会支持等因素有关。

因此,在临床实践中,医生需要对患者的心理状态进行评估,了解其心理危险因素,从而制定相应的心理干预措施。

2.心理干预措施心理干预是指通过心理治疗、药物治疗等手段来改善患者的心理状态,提高其身体健康水平。

心理治疗包括认知行为疗法、心理动力疗法、家庭治疗等。

药物治疗包括抗抑郁药、抗焦虑药等。

在选择心理干预措施时,医生需要结合患者的具体情况,制定个性化的治疗方案。

3.心理社会因素心理社会因素是指那些与患者的社会环境、家庭、工作、人际关系等密切相关的因素。

这些因素对患者的身心健康水平有着重要的影响。

例如,工作压力、家庭矛盾等都可能导致患者出现情绪问题,进而影响身体健康。

因此,在临床实践中,医生需要对患者的心理社会因素进行评估,从而采取相应的干预措施。

4.疾病的心理影响身体疾病不仅对患者的身体健康造成影响,还可能对患者的心理健康产生负面影响。

例如,癌症、糖尿病等严重疾病会导致患者出现焦虑、抑郁等情绪问题,进而影响其身体健康。

因此,在治疗身体疾病的同时,医生还需要关注患者的心理健康,采取相应的心理干预措施。

医学心理学是一门重要的学科,它与身体健康、心理健康密切相关。

在临床实践中,医生需要对患者的心理状态进行评估,了解其心理危险因素,制定个性化的治疗方案,从而提高治疗效果。

学习重点心理学心理障碍与干预心理学是一门研究人类思维、情感和行为的科学,而心理障碍与干预是心理学中一个重要的研究领域。

本文将重点介绍学习心理学中心理障碍的定义、分类以及相应的干预方法。

一、心理障碍的定义与分类心理障碍是指个体在心理和行为功能上出现了异常或失调的情况。

它不仅给患者本身带来了困扰和痛苦,也对周围的人以及社会造成了一定的影响。

根据国际疾病分类(ICD-10)的标准,心理障碍可以分为以下几类:1. 焦虑障碍:包括广泛性焦虑障碍、恐慌障碍、强迫症等。

患者往往表现出过度的担忧、紧张和恐惧,严重影响了他们的日常生活和社交功能。

2. 心境障碍:包括抑郁障碍和躁狂障碍。

抑郁障碍患者常常感到极度的悲伤和绝望,而躁狂障碍患者则表现出情绪波动剧烈、兴奋异常。

3. 精神分裂症:是一种严重的心理障碍,患者会出现幻觉、妄想、思维紊乱等症状。

这些症状会导致患者与现实失去接触,从而影响他们正常的社会功能。

4. 人格障碍:患者的个性特征存在明显的偏差,使得他们的行为和社交方式与常人不同。

人格障碍的干预通常需要较长时间的治疗和辅导。

二、心理障碍的干预方法针对不同类型的心理障碍,心理学家和临床医生们采用了各种不同的干预方法和治疗手段,其中包括:1. 药物治疗:药物治疗是治疗心理障碍最常见的方法之一。

对于焦虑障碍、心境障碍和精神分裂症等疾病,医生会使用特定的药物来调节患者的神经系统功能,以减轻症状。

2. 心理治疗:心理治疗是通过与患者的交谈和沟通来帮助他们理解和解决问题的过程。

常见的心理治疗方法包括认知行为疗法、精神分析和人际关系治疗等。

3. 支持性疗法:支持性疗法强调对患者情感和行为上的支持,鼓励他们积极面对困境。

这种干预方法适用于一些轻度心理障碍或恢复期的患者。

4. 社会支持和康复:对于一些需要融入社会或改善生活环境的患者,社会支持和康复项目也是不可或缺的。

这些项目旨在提供患者所需的资源和支持,帮助他们重新融入社会。

心理咨询师2024年常见心理障碍考点在心理咨询领域,了解和掌握常见的心理障碍是至关重要的。

随着时间的推移,新的研究和实践经验不断丰富着我们对心理障碍的认识。

以下是为心理咨询师们梳理的 2024 年常见心理障碍的一些重要考点。

一、焦虑障碍焦虑障碍是最为常见的心理障碍之一。

它包括广泛性焦虑障碍、惊恐障碍、社交焦虑障碍等多种类型。

广泛性焦虑障碍的患者常常表现出过度且持续的担忧,这种担忧涉及生活的各个方面,如工作、健康、家庭等,难以控制。

他们可能会伴有身体症状,如肌肉紧张、心跳加速、呼吸急促等。

惊恐障碍则以突然发作的强烈恐惧和不适感为特征,患者可能会感觉心跳剧增、呼吸困难,甚至有濒死感。

这些发作通常是没有明显诱因的,且会在短时间内达到高峰。

社交焦虑障碍主要体现在对社交场合或可能被他人审视的情境中产生强烈的恐惧和焦虑。

患者害怕自己的行为会被他人负面评价,导致回避社交活动。

对于焦虑障碍的诊断,心理咨询师需要仔细评估患者的症状表现、持续时间、对日常生活的影响等。

治疗方法通常包括认知行为疗法、放松训练、药物治疗等。

二、抑郁障碍抑郁障碍是一种以显著而持久的心境低落为主要特征的心理障碍。

患者可能会感到情绪低落、失去兴趣和乐趣、自责自罪、睡眠和食欲改变等。

重度抑郁发作的患者可能会出现自杀念头甚至企图自杀。

持续性抑郁障碍则症状相对较轻,但持续时间较长。

在诊断抑郁障碍时,需要排除其他可能导致类似症状的身体疾病。

治疗方面,心理治疗如人际心理治疗、认知行为治疗等常常与药物治疗相结合,以帮助患者恢复正常的心理状态。

三、双相情感障碍双相情感障碍的特点是患者的情绪在躁狂发作和抑郁发作之间交替。

躁狂发作时,患者可能会表现出情绪高涨、精力充沛、活动增多、言语增多、思维奔逸等症状。

而在抑郁发作时,则会出现与抑郁障碍相似的症状。

准确诊断双相情感障碍具有一定的挑战性,因为躁狂发作可能不明显或被忽视。

治疗通常需要使用心境稳定剂,同时结合心理治疗。

医学心理学知识点引言:医学心理学是将心理学与医学相结合,研究人类身心健康与疾病之间的相互作用关系的学科。

它通过探究患者心理状态和认知过程对疾病发生、发展和康复的影响,为医学诊断和治疗提供科学依据。

本文将介绍医学心理学的几个重要知识点。

一、心理健康与生理健康的关系1.1 心理健康的概念与特征1.2 心理健康对生理健康的影响1.3 心理压力与身体疾病的关联1.4 心理干预对身体健康的促进作用二、应激与适应2.1 应激的类型与心理反应2.2 适应的概念与特征2.3 应激与适应的关系2.4 应激与身心健康的影响三、心理发展与心理障碍3.1 儿童心理发展的阶段与特征3.2 成人心理发展的影响因素3.3 常见心理障碍的分类与症状3.4 心理障碍的原因与治疗方法四、疼痛与心理4.1 疼痛的类型与感知机制4.2 疼痛与情绪的相互影响4.3 心理干预在疼痛管理中的应用五、行为医学与健康促进5.1 行为医学的概念与原理5.2 行为医学在健康促进中的应用5.3 健康促进策略的设计与实施5.4 行为医学的未来发展方向结论:医学心理学作为一门交叉学科,在研究和实践中发挥着重要的作用。

通过了解心理与身体的密切关系,医学心理学为提高医疗质量、促进患者康复和预防疾病提供了科学的依据。

未来,随着医学心理学的不断发展,我们将能够更好地理解人类的身心健康,为构建健康和谐的社会做出更大贡献。

参考文献:- Smith, J. K., & Wilson, J. M. (2017). The integration of medical and psychological approaches to behavioral medicine. In Handbook of Clinical Psychology in Medical Settings (pp. 3-19). Springer, Cham.- Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2018). Health psychology. McGraw-Hill Higher Education.- Sarafino, E. P., & Smith, T. W. (2017). Health psychology: Biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons.。

心理障碍知识点归纳心理障碍是指个体在情绪、思维、行为等方面出现异常,影响个体日常生活、社交能力和工作能力的一种心理状态。

心理障碍的具体症状和表现形式多种多样,涵盖了多种心理问题,包括焦虑症、抑郁症、强迫症、人格障碍等。

以下是心理障碍的一些常见知识点的归纳。

1.心理障碍的分类:心理障碍在国际疾病分类中被划分为焦虑与恐惧相关障碍、心境障碍、精神分裂症和其他精神障碍、行为与情绪控制障碍、适应障碍等五个大类。

2.抑郁症:抑郁症是一种常见的心理障碍,其主要表现为心情低落、丧失兴趣与快乐感、自我否定和自责、睡眠障碍、食欲改变等。

抑郁症可以通过心理治疗和药物治疗缓解。

3.焦虑症:焦虑症是另一种常见的心理障碍,表现为过度担心、紧张不安、恐慌和身体不适等症状。

常见的焦虑障碍包括广泛性焦虑症、恐慌障碍、强迫症和创伤后应激障碍。

4.强迫症:强迫症是一种以强迫思维和强迫行为为主要特征的心理障碍。

患者会出现无法控制的恶心、冲动、反复洗手等强迫行为,以及反复出现的强迫性思维和念头。

5.人格障碍:人格障碍是一组不同类型的心理障碍,其特点是个体的思维、情感和行为方式与社会标准存在重大差异。

常见的人格障碍类型包括边缘性人格障碍、避孤人格障碍、强迫性人格障碍等。

6.精神分裂症:精神分裂症是一种严重的精神疾病,其特征是出现幻觉、妄想、思维紊乱、情感失调等症状。

精神分裂症患者通常需要长期的药物治疗和心理治疗。

7.多重人格障碍:多重人格障碍是一种罕见的心理障碍,其特征是个体存在两个或多个不同的人格。

这种情况通常由创伤或虐待等原因引起,治疗通常需要综合的心理治疗方法。

8.心理障碍的原因:心理障碍的产生有多种原因,包括遗传因素、环境因素、荷尔蒙水平、生物化学变化等。

同时,心理创伤和社会压力也是心理障碍产生的重要原因。

9.心理障碍的治疗:心理障碍的治疗通常采用综合的方法,包括心理治疗、药物治疗和支持性治疗。

心理治疗的方法包括认知行为疗法、精神分析、家庭治疗等。

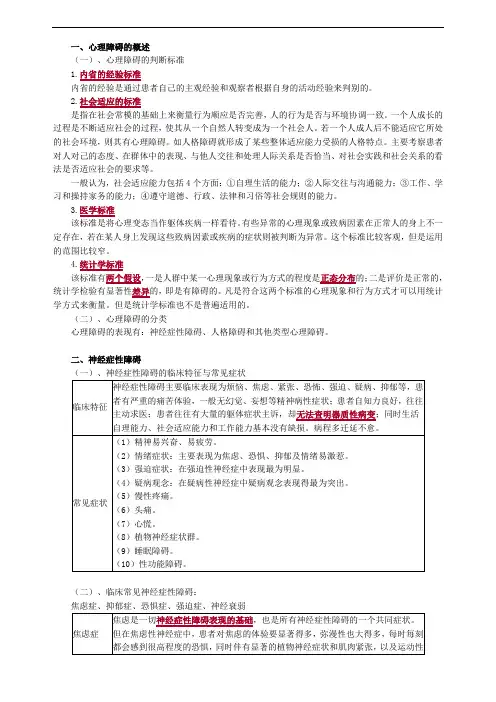

一、心理障碍的概述(一)、心理障碍的判断标准1.内省的经验标准内省的经验是通过患者自己的主观经验和观察者根据自身的活动经验来判别的。

2.社会适应的标准是指在社会常模的基础上来衡量行为顺应是否完善,人的行为是否与环境协调一致。

一个人成长的过程是不断适应社会的过程,使其从一个自然人转变成为一个社会人。

若一个人成人后不能适应它所处的社会环境,则其有心理障碍。

如人格障碍就形成了某些整体适应能力受损的人格特点。

主要考察患者对人对己的态度、在群体中的表现、与他人交往和处理人际关系是否恰当、对社会实践和社会关系的看法是否适应社会的要求等。

一般认为,社会适应能力包括4个方面:①自理生活的能力;②人际交往与沟通能力;③工作、学习和操持家务的能力;④遵守道德、行政、法律和习俗等社会规则的能力。

3.医学标准该标准是将心理变态当作躯体疾病一样看待。

有些异常的心理现象或致病因素在正常人的身上不一定存在,若在某人身上发现这些致病因素或疾病的症状则被判断为异常。

这个标准比较客观,但是运用的范围比较窄。

4.统计学标准该标准有两个假设,一是人群中某一心理现象或行为方式的程度是正态分布的;二是评价是正常的,统计学检验有显著性差异的,即是有障碍的。

凡是符合这两个标准的心理现象和行为方式才可以用统计学方式来衡量。

但是统计学标准也不是普遍适用的。

(二)、心理障碍的分类心理障碍的表现有:神经症性障碍、人格障碍和其他类型心理障碍。

二、神经症性障碍(一)、神经症性障碍的临床特征与常见症状(二)、临床常见神经症性障碍:焦虑症、抑郁症、恐惧症、强迫症、神经衰弱三、其他类型的心理障碍(一)、人格障碍及类型人格障碍是指人格特征明显偏离正常,从而使患者形成特有的行为模式,对环境适应不良,明显影响社会功能和职业功能,或者患者自己感到精神痛苦。

人格障碍一般早年开始,不存在智能障碍,对自己的行为和问题具有自知力,但是人格明显偏离正常,常常发生动机不明的行为。

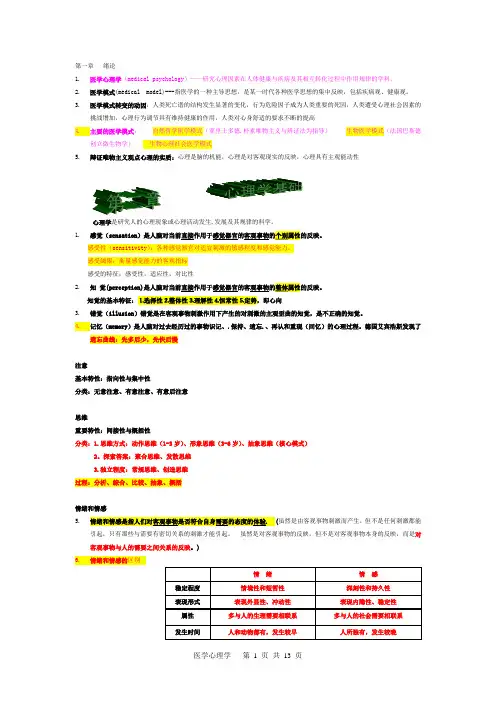

第一章绪论1.医学心理学(medical psychology)——研究心理因素在人体健康与疾病及其相互转化过程中作用规律的学科。

2.医学模式(medical model)---指医学的一种主导思想,是某一时代各种医学思想的集中反映,包括疾病观、健康观。

3.医学模式转变的动因:人类死亡谱的结构发生显著的变化,行为危险因子成为人类重要的死因,人类遭受心理社会因素的挑战增加,心理行为调节具有维持健康的作用,人类对心身舒适的要求不断的提高4.主要的医学模式:自然哲学医学模式(亚里士多德.朴素唯物主义与辨证法为指导)生物医学模式(法国巴斯德创立微生物学)生物心理社会医学模式5.辩证唯物主义观点心理的实质:心理是脑的机能,心理是对客观现实的反映,心理具有主观能动性心理学是研究人的心理现象或心理活动发生.发展及其规律的科学。

1.感觉(sensation)是人脑对当前直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

感受性(sensitivity):各种感觉器官对适宜刺激的敏感程度和感觉能力。

感受阈限:衡量感觉能力的客观指标感受的特征:感受性,适应性,对比性2.知觉(perception)是人脑对当前直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反映。

知觉的基本特征:⒈选择性⒉整体性⒊理解性⒋恒常性⒌定势,即心向3.错觉(illusion)错觉是在客观事物刺激作用下产生的对刺激的主观歪曲的知觉,是不正确的知觉。

4.记忆(memory)是人脑对过去经历过的事物识记、.保持、遗忘.、再认和重现(回忆)的心理过程。

德国艾宾浩斯发现了遗忘曲线:先多后少,先快后慢注意基本特性:指向性与集中性分类:无意注意、有意注意、有意后注意思维重要特性:间接性与概括性分类:1.思维方式:动作思维(1-3岁)、形象思维(3-6岁)、抽象思维(核心模式)2。

探索答案:聚合思维、发散思维3.独立程度:常规思维、创造思维过程:分析、综合、比较、抽象、概括情绪和情感5.虽然是由客观事物刺激而产生,但不是任何刺激都能引起,只有那些与需要有密切关系的刺激才能引起。

临床心理学知识点总结临床心理学是研究个体心理问题的学科,涉及到心理学的各个领域。

本文将对临床心理学的一些重要知识点进行总结,以帮助读者更好地了解和应用相关的心理学知识。

一、心理评估与诊断心理评估是临床心理学中非常重要的一个环节,它通过系统的测试和观察,以获得客观的心理数据,帮助发现个体的心理问题。

常用的心理评估方法包括:智力测验、人格测验、心理量表等。

心理评估的目的是为了进行准确的心理诊断,从而指导治疗和干预措施的制定。

二、心理障碍分类根据《精神障碍分类与诊断标准》,临床心理学将心理障碍分为了多个分类,包括:情绪障碍、焦虑障碍、进食障碍、人格障碍等。

每个分类下都有不同的心理症状和诊断标准,医生根据病人的症状,结合心理评估的结果,进行综合判断和确诊。

三、认知行为疗法认知行为疗法是临床心理学中常用的心理治疗方法之一。

它的核心理念是通过改变个体的认知、情绪和行为方式来治疗心理问题。

认知行为疗法主要包括认知重建、行为技能训练、暴露疗法等。

它被广泛应用于焦虑障碍、抑郁障碍等心理障碍的治疗中。

四、心理危机干预心理危机是指个体遭遇重大事件或心理创伤后,无法应对和调节情绪,出现心理困扰和痛苦的状态。

心理危机干预是临床心理学中的一项重要工作,旨在提供及时的心理支持和帮助。

心理危机干预包括紧急咨询、心理疏导、心理支持小组等方式,通过专业人员的介入,帮助个体度过危机期,恢复心理健康。

五、儿童心理学儿童心理学是临床心理学中的一个重要分支领域,研究儿童和青少年期的心理发展、心理问题和心理治疗。

儿童心理学的知识点包括:儿童认知发展、儿童情绪与行为问题、儿童心理疾病等。

临床心理学家在儿童心理学领域的工作主要包括儿童评估、儿童心理治疗和家庭辅导等。

六、心理康复心理康复是临床心理学中的一项重要工作,它旨在帮助患者恢复或提高心理功能,重建自我能力和社会适应能力。

心理康复的内容包括心理教育、心理训练、社交技能训练等,以提高患者的自我认知、应对能力和生活质量。

医学心理学考试重点总结医学心理学考试重点总结前言医学心理学是医学生必修课程之一,也是医学生必考的重要科目之一。

本文将从章节、知识点和重点三个层面,总结医学心理学考试的重点内容。

正文1. 章节•简介与概念•个体的生理构成与心理活动•心理发展与教育心理学•心理障碍与心理治疗•社会心理学•医学心理学研究方法2. 知识点2.1 简介与概念•医学心理学的定义和作用•医学心理学的研究对象及其分类•医学心理学和其他心理学分支的关系2.2 个体的生理构成与心理活动•人体生理系统及其功能•神经元和神经递质的作用机制•人体的感觉与知觉过程•感情与情绪的定义及形成机制2.3 心理发展与教育心理学•儿童心理发展的阶段及特点•青少年心理发展的特点与问题•成年期心理发展的特点及问题•教育心理学的基本理论和方法2.4 心理障碍与心理治疗•常见心理障碍的分类和特点•精神障碍的常见症状和诊断标准•心理治疗的基本原则和方法•药物治疗在心理障碍中的作用和应用2.5 社会心理学•社会心理学的基本概念和研究方法•人际关系和人际交往的心理机制和影响因素•群体与集体行为的心理机制•社会心理学在医学实践中的应用2.6 医学心理学研究方法•实验研究和问卷调查的基本原理和步骤•质性研究和定量研究的比较及应用范围•数据分析与研究结果的解释•医学心理学研究中的伦理问题和方法3. 重点•熟悉医学心理学各章节的基本内容•理解各个知识点的定义、原理和应用范围•理清各个知识点之间的关系和联系•掌握医学心理学研究方法和数据分析方法结尾医学心理学是医学生必考的重要科目,通过掌握各章节、知识点和重点内容,可以提高复习效果和考试成绩。

希望本文的总结能够帮助大家更好地准备医学心理学考试。

加油!前言医学心理学作为一门重要的学科,对于医学生来说具有重要的意义。

本文将从章节、知识点和重点三个角度,对医学心理学考试的重点内容进行总结和归纳。

正文1. 章节医学心理学主要划分为以下几个章节:•第一章:简介与概念•第二章:个体的生理构成与心理活动•第三章:心理发展与教育心理学•第四章:心理障碍与心理治疗•第五章:社会心理学•第六章:医学心理学研究方法2. 知识点2.1 简介与概念•理解医学心理学的定义和作用•掌握医学心理学的研究对象和分类•了解医学心理学与其他心理学分支的关系2.2 个体的生理构成与心理活动•熟悉人体生理系统及其功能•掌握神经元和神经递质的作用机制•了解人体的感觉与知觉过程•理解感情与情绪的定义及形成机制2.3 心理发展与教育心理学•了解儿童心理发展的阶段特点•掌握青少年心理发展的特点与问题•熟悉成年期心理发展的特点及问题•掌握教育心理学的基本理论和方法2.4 心理障碍与心理治疗•理解常见心理障碍的分类和特点•熟悉精神障碍的常见症状和诊断标准•掌握心理治疗的基本原则和方法•了解药物治疗在心理障碍中的作用和应用2.5 社会心理学•了解社会心理学的基本概念和研究方法•掌握人际关系和人际交往的心理机制和影响因素•熟悉群体与集体行为的心理机制•了解社会心理学在医学实践中的应用2.6 医学心理学研究方法•掌握实验研究和问卷调查的基本原理和步骤•了解质性研究和定量研究的比较及应用范围•熟悉数据分析与研究结果的解释•了解医学心理学研究中的伦理问题和方法3. 重点•对每章节的基本内容有充分的了解和掌握•理解每个知识点的定义、原理和应用范围•掌握知识点之间的关系和联系•熟悉医学心理学研究方法和数据分析方法结尾医学心理学考试的重点内容主要包括各章节的基本内容、各个知识点的定义和应用以及知识点之间的联系。

注意障碍(attention disorder):心理障碍的一种。

临床上大致可分为三方面:注意程度方面的障碍,注意稳定性方面的障碍,注意集中性方面的障碍。

表现为注意增强、注意涣散、随境转移、注意迟钝、注意狭窄、注意固定。

注意增强(hyperprosexia):注意障碍的一种。

可分为两种:一种是注意指向外在的某些事物。

如具有妄想观念的患者,总围绕着一个有系统的妄想,过分地注意着他所怀疑的人的一举一动,甚至对某些微小细节都保持高度注意和警惕;另一种是指向患者某些生理活动,如有疑病观念的患者常过分地注意自身的健康状况或那些使他忧愁的病态思维内容,其他任何事情多不易转移他的注意力。

心因性障碍(psychogenic disorder):亦称“应激相关障碍”、“反应性精神障碍”。

心理障碍的一种。

由应激性生活事件引起。

不包括癔症、神经症、心理因素所致的生理障碍,及各种非心因性精神病性障碍。

常见的临床类型有三种:急性应激障碍、创伤后应激障碍和适应障碍。

表现为木僵呆滞,意识蒙胧;心境低沉,反复出现与刺激情境有关的情感体验,甚至幻觉与妄想。

焦虑性障碍(anxiety disorder):心理障碍的一种。

以焦虑作为最突出特征。

包括惊恐障碍、广泛性焦虑、强迫障碍及精神创伤后应激障碍。

认知障碍(cognitive disorder):心理障碍的一种。

主要表现为认知的某个或某些方面的缺陷或异常。

记忆障碍(memory disorder):心理障碍的一种。

个体记忆机能的失调或失控。

是精神疾患尤其是脑器质性疾患中较为常见的心理异常现象。

一般情况下,记忆障碍可以在识记、保存、回忆等不同阶段发生,各个阶段都会受到不同程度的损伤。

记忆障碍的表现通常有记忆增强、记忆减退、记忆错乱、遗忘症等。

记忆增强(hypermnesia):记忆能力病理性亢进的现象。

患者处在病理情况下或其他特殊情况下,对过去已经遗忘了的、久远的经验或根本记不起来的事情,都能记得起来,而且记得很清楚。

医学心理学考试重点总结1.心理学:是医学和心理学相结合的交叉学科,研究有关健康和疾病种的心身相关性,解决医学领域中的心理行为问题。

2.主要理论有:a行为学习理论:(原理)认为人的正常的或病态的行为,都可通过学习过程而形成。

学习食支配人的行为和影响心身健康的一个重要因素。

如果对行为学习各环节进行干预,可以矫正问题行为,进而治疗和预防一些疾病。

B精神分析理论:原理是通过催眠术对癔症病人进行治疗和研究。

C认知理论:原理是指信息为人接受之后经历的转换,简约,合成,储存,重建,再现和使用等加工过程。

D人本主义理论:原理是认为人的意识经验视为人的行为基础,即不赞成精神分析学派把人堪称本能的牺牲品,认为人的行为是非理性的过程所决定的,道德与善行是非自然的悲观看法。

E 心理生物学理论:原理是研究采用严格的实验设计,客观的测量手段和可靠的数理统计,能准确地揭示心身之间的某些本质联系。

3.心理健康:a没有心理障碍或心理导致的机体不适。

B有一个积极良好的心态。

我国心理健康的标准:智力正常情绪良好人际和谐适应环境人格完整4.心理应激(psychological stress):当个体察觉需求和满足需求的能力不平衡时,所表现出的心身紧张性反应状态,其结果是适应或适应不良。

或个体察觉生理,心理,社会系统受到威胁和挑战时的一种适应和应对过程。

5.心里评估(psychological assessment):应用多种方法所获得的信息,对个体某一心理现象作全面,系统和深入的客观描述,这一过程称为心理评估。

心理测验:指对个人行为样本客观的,标准化的测量。

心里评估与心理测验的联系与区别:6.心理治疗(psychotherapy):也称精神治疗:以医学心理学的各种理论体系为指导,以良好的医患关系为桥梁,运用心理学的技术和方法,通过医护人员的言语,表情,行动或通过某些仪器以及一定的训练程序,影响或改善病人的认知,情绪和行为,消除或缓解心理问题,达到治疗的目的。

人格解体(depersonalization):亦称“自我感丧失症”。

自我意识障碍的一种。

患者不能意识到自己的精神活动,意识不到自己躯体的存在,意识不到自己的存在,丧失了对自身行为的现实体验,感到自己正在改变,已非原来的自己,或自己已经不复存在了,“没有我了”,不是真正的自己在行动而是在“扮演”自己等。

人格解体见于各种抑郁症和精神分裂症。

不成熟人格(immature personality):青少年中不健康的人格发展倾向。

表现为:自幼受家人宠爱,生活优裕;情绪幼稚,依赖性极强;自我中心,要父母顺从自己,稍不如意,则激动暴怒;缺乏道德感、义务感、同情心;不守社会公德,胡作非为,不讲道理;不善相处,自以为是,适应能力差。

癫痫性人格(epileptoid personality):发生癫痫后的人格改变。

主要表现有三个方面:(1)思维缓慢,黏滞而不灵活;(2)情感易激惹;(3)行为动作缓慢却井然有序。

老年期人格(personality in old age):个体在老年期表现出来的人格特征。

老年性人格异常(senile personality disorder):由衰老引起的人格方面的异常变化。

由五类变化因素导致:男性女性化,女性男性化;情绪的兴奋性下降;对应激的耐受性和适应性下降;心情沮丧和抑郁的倾向增大;实用的以及重实际的趋势加深。

具体表现为:(1)对健康及经济状况担心,焦虑不安。

(2)对外界的兴趣日益狭窄,转而注意自己的身体,产生疑病倾向。

(3)不愿与外界接触和参加社会活动,愈来愈与人们疏远。

(4)眷恋过去,缅怀旧情。

(5)容易产生孤独感和罪恶感。

(6)猜疑嫉妒。

(7)难以接受新生事物,越来越保守。

(8)生活习惯刻板不变,处事墨守成规。

(9)固执已见,言语啰唆。

(10)环境一旦改变,感到适应困难。

(11)好搜集废物。

(12)性欲减退或增强。

(13)外形污秽等。

老年期人格变化的开始时间有较大的个体差异,大多数老年人随年龄增长而日益明显,亦有少数老年人人格变化不明显。

医学心理学——第四单元心理障碍

细目一心理障碍的概述

要点一心理障碍的判断标准

1.内省的经验标准

内省的经验是通过患者自己的主观经验和观察者根据自身的活动经验来判别的。

内省经验标准是指?

A.病人本人的主观体验

B.观察者对病人的观察

C.两者均是

D.两者均不是

『正确答案』C

『答案解析』内省的经验是通过患者自己的主观经验和观察者根据自身的活动经验来判别的。

2.社会适应的标准

一般认为,社会适应能力包括4个方面:

①自理生活的能力;

②人际交往与沟通能力;

③工作、学习和操持家务的能力;

④遵守道德、行政、法律和习俗等社会规则的能力。

3.医学标准

该标准是将心理变态当作躯体疾病一样看待。

有些异常的心理现象或致病因素在正常人的身上不一定存在,若在某人身上发现这些致病因素或疾病的症状则被判断为异常。

这个标准比较客观,但是运用的范围比较窄。

4.统计学标准

该标准有两个假设,一是人群中某一心理现象或行为方式的程度是正态分布的;二是评价是正常的,统计学检验有显著性差异的,即是有障碍的。

凡是符合这两个标准的心理现象和行为方式才可以用统计学方式来衡量。

但是统计学标准也不是普遍适用的。

要点二心理障碍的分类

心理障碍的表现有:神经症性障碍、人格障碍和其他类型心理障碍。

细目二神经症性障碍

要点一神经症性障碍的临床特征与常见症状

1.临床特征:

①神经症性障碍主要临床表现为烦恼、焦虑、紧张、恐怖、强迫、疑病、抑郁等

②患者有严重的痛苦体验,一般无幻觉、妄想等精神病性症状

③患者自知力良好,往往主动求医;

④患者往往有大量的躯体症状主诉,却无法查明器质性病变;

⑤同时生活自理能力、社会适应能力和工作能力基本没有缺损,病程多迁延不愈

2.常见症状

(1)精神易兴奋、易疲劳。

(2)情绪症状:主要表现为焦虑、恐惧、抑郁及情绪易激惹。

(3)强迫症状:在强迫性神经症中表现最为明显。

(4)疑病观念:在疑病性神经症中疑病观念表现得最为突出。

(5)慢性疼痛。

(6)头痛。

(7)心慌。

(8)植物神经症状群。

(9)睡眠障碍。

(10)性功能障碍。

要点二临床常见神经症性障碍

(一)恐惧性神经症

恐惧症的恐惧都有某种具体的对象,如某些事物或特殊的情境,与在焦虑中体验到的泛化恐惧不同。

患者明知自己的恐惧是过分的、不合理的和不必要的,但仍然成为它们的囚徒,即这种认知并不能防止恐怖发生。

由于患者不能自我控制,因而极为回避所害怕的事物或情境

(二)焦虑性神经症

》简称焦虑症。

一种内心紧张不安、预感到似乎将要发生某种不利情况而又难于应付的不愉快情绪》焦虑症常伴有抑郁和强迫症状。

》焦虑症通常可分为惊恐障碍和广泛性焦虑(过分的担心,伴植物神经功能亢进,过分警惕)两种类型

(三)强迫性神经症

临床表现以强迫症状为特征。

特点:

①是有意识的自我强迫和自我反强迫同时存在,二者的尖锐冲突使患者异常焦虑和痛苦。

②患者体验到,观念或冲动来源于自身,但违反自己的意愿,遂极力抵抗和排斥,却无法控制。

③患者认识到强迫症状是异常的,但无法摆脱。

本病常发生于青年期。

(四)抑郁性神经症

概念:一种以心境低落为主要临床表现的神经症性障碍,

特征:是有强烈的、强迫性的、弥漫性的和持续的抑郁情绪。

在抑郁性神经症患者的生活中,每天都充满不快和悲伤,并常伴有焦虑、躯体不适和睡眠障碍。

由于迁延不愈,患者感到内心痛苦,常主动求治。

(五)神经衰弱

神经衰弱的主要表现是与精神易兴奋相联系的精神易疲劳、心情紧张、烦恼和易激惹等情绪症状,伴随肌肉紧张性疼痛和睡眠障碍等生理功能紊乱症状。

细目三其他类型的心理障碍

要点一人格障碍及类型

人格障碍是指人格特征明显偏离正常,从而使患者形成特有的行为模式,对环境适应不良,明显影响社会功能和职业功能,或者患者自己感到精神痛苦。

人格障碍一般早年开始,不存在智能障碍,对自己的行为和问题具有自知力,但是人格明显偏离正常,常常发生动机不明的行为。

人格障碍的类型及主要表现特征

类型特点

偏执型主观、固执、多疑、敏感、心胸狭隘、报复心理强

强迫型做事循规蹈矩,墨守成规,刻板固执,吝啬小气,不会随机应变

分裂样情感冷淡、孤僻、从不关心别人对他的批评或鼓励表扬,回避竞争性处境反社会型极端自私与自我中心,冷酷无情,有明显违反道德法规与法纪的倾向

冲动型行为冲动,不计后果,伴有情感不稳定

表演型过分情感化和用夸张的言行吸引注意

要点二行为不良

不良行为包括酒瘾、烟瘾、药物依赖、贪食与厌食。