物理学史上的著名“理想实验”

- 格式:doc

- 大小:39.50 KB

- 文档页数:11

1.力学1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

物理教学中的理想实验物理教学中的实验是教学过程中不可或缺的一部分,通过实验可以帮助学生更好地理解物理理论知识,培养学生科学实验的能力和科学思维。

而理想的物理实验则是指在教学过程中能够很好地观察到物理现象,让学生能够直观地感受和理解物理原理的实验。

下面将介绍一些物理教学中的理想实验。

一、杨氏双缝干涉实验杨氏双缝干涉实验是物理教学中非常经典的实验之一,通过这个实验可以很好地观察到光的干涉现象。

实验装置是一个光源、两个狭缝和一个屏幕,光源发出光线照射到狭缝上,形成波的形状。

光线通过两个狭缝后,会在屏幕上形成明暗条纹,这就是光的干涉现象。

通过这个实验,学生可以直观地感受到波的干涉现象,理解波动理论。

这个实验不仅可以帮助学生理解光的波动性质,而且可以锻炼学生的实验操作能力和观察能力。

学生可以在实验中自己调整狭缝的宽度、间距等参数,观察条纹的变化,进一步加深对光的波动性质的理解。

二、牛顿环实验牛顿环实验是观察光的干涉和衍射现象的经典实验。

实验装置是一个凸透镜和一块玻璃片,当透镜和玻璃片紧密接触时,在其接触面附近会出现一系列由明暗相间的环,这些环被称为“牛顿环”。

这个实验可以直观地观察到光的干涉和衍射现象,很好地说明光线在两种介质交界处的反射和折射的规律。

通过这个实验,学生可以直观地感受到光的干涉和衍射现象,理解光的波动性质。

而且通过这个实验还可以锻炼学生的实验操作能力和观察能力,培养学生的科学思维。

三、磁感线实验磁感线实验是观察磁场的经典实验之一,通过这个实验可以很好地观察到磁感线的分布情况。

实验装置是一个磁铁和一些小磁针,将小磁针放在磁铁的周围,小磁针会受到磁力的作用而排列成一定的形状,这个形状就是磁感线的分布情况。

四、阿贝成像实验阿贝成像实验是光的成像原理的经典实验,在这个实验中可以很好地观察到物体成像的规律。

实验装置是一个凸透镜和一些物体,通过调整物体和凸透镜的位置和参数,可以观察到不同的成像情况。

五、卡伦尼克尔电磁感应实验卡伦尼克尔电磁感应实验是观察电磁感应现象的经典实验之一,通过这个实验可以很好地观察到电磁感应现象。

高考高中物理学史归纳总结必修部分:(必修1、必修2)一、力学:1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》着作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

高考物理学史1、1638年,意大利物理学家伽利略论证重物体不会比轻物体下落得快;2、英国科学家牛顿1683年,提出了三条运动定律。

1687年,发表万有引力定律;3、17世纪,伽利略理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;4、20爱因斯坦提出的狭义相对论经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

5、17世纪德国天文学家开普勒提出开普勒三定律;6、1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量;7、奥地利物理学家多普勒(1803-1853)发现由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象——多普勒效应。

8、1827年英国植物学家布朗悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象——布朗运动。

9、1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。

10、1752年,富兰克林过风筝实验验证闪电是电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。

11、1826年德国物理学家欧姆(1787-1854)通过实验得出欧姆定律。

12、1911年荷兰科学家昂尼斯大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象。

13、1841~1842年焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳——楞次定律。

14、1820年,丹麦物理学家奥斯特电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应。

15、荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。

16、1831年英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象;17、1834年,楞次确定感应电流方向的定律。

18、1832年,亨利发现自感现象。

19、1864年英国物理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。

20、1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在并测定了电磁波的传播速度等于光速。

物理历史上的十大经典实验科学实验是物理学发展的基础,又是检验物理学理论的惟一手段,特别是现代物理学的发展,更和实验有着密切的联系。

下面就是小编给大家带来的物理历史上的十大经典实验,希望能帮助到大家!2002 年,美国两位学者在全美物理学家中做了一次调查,请他们提名有史以来最出色的十大物理实验,其中多数都是我们耳熟能详的经典之作。

令人惊奇的是十大经典物理实验的核心是他们都抓住了物理学家眼中最美丽的科学之魂:由简单的仪器和设备,发现了最根本、最单纯的科学概念。

十大经典物理实验犹如十座历史丰碑,扫开人们长久的困惑和含糊,开辟了对自然界的崭新认识。

从十大经典物理实验评选本身,我们也能清楚地看出2000 年来科学家们最重大的发现轨迹,就像我们“鸟瞰”历史一样。

排名第一:托马斯·杨的双缝演示应用于电子干涉实验在20世纪初的一段时间中,人们逐渐发现了微观客体(光子、电子、质子、中子等)既有波动性,又有粒子性,即所谓的“波粒二象性”。

“波动”和“粒子”都是经典物理学中从宏观世界里获得的概念,与我们的直观经验较为相符。

然而,微观客体的行为与人们的日常经验毕竟相差很远。

如何按照现代量子物理学的观点去准确认识、理解微观世界本身的规律,电子双缝干涉实验为一典型实例。

杨氏的双缝干涉实验是经典的波动光学实验,玻尔和爱因斯坦试图以电子束代替光束来做双缝干涉实验,以此来讨论量子物理学中的基本原理。

可是,由于技术的原因,当时它只是一个思想实验。

直到1961 年,约恩•孙制作出长为 50mm、宽为 0.3mm、缝间距为 1mm 的双缝,并把一束电子加速到50keV,然后让它们通过双缝。

当电子撞击荧光屏时显示了可见的图样,并可用照相机记录图样结果。

电子双缝干涉实验的图样与光的双缝干涉实验结果的类似性给人们留下了深刻的印象,这是电子具有波动性的一个实证。

更有甚者,实验中即使电子是一个个地发射,仍有相同的干涉图样。

但是,当我们试图决定电子究竟是通过哪个缝的,不论用何手段,图样都立即消失,这实际告诉我们,在观察粒子波动性的过程中,任何试图研究粒子的努力都将破坏波动的特性,我们无法同时观察两个方面。

2019高中物理学史知识点总结高中物理学史(一)一、力学:1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

一、实验背景伽利略(1564-1642)是意大利著名的物理学家、天文学家、数学家和哲学家。

他在物理学领域的研究具有划时代的意义,其核心思想之一便是通过理想实验来揭示自然界的规律。

本实验报告旨在回顾伽利略的理想实验,分析其原理、过程及意义。

二、实验原理伽利略的理想实验主要包括以下两个方面:1. 自由落体实验:伽利略认为,在没有空气阻力的情况下,所有物体下落的速度是相同的,与物体的重量无关。

这一观点推翻了亚里士多德关于物体下落速度与重量成正比的错误结论。

2. 斜面实验:伽利略通过斜面实验研究物体的运动规律。

他假设斜面光滑,没有摩擦力,使物体在斜面上滚动。

实验表明,物体在斜面上滚动时,其速度与斜面的倾角有关,当斜面倾角为45度时,物体的速度达到最大。

三、实验过程1. 自由落体实验:(1)选择两个不同重量的铁球,确保它们的形状和大小相同。

(2)将铁球从比萨斜塔顶部同时释放。

(3)观察铁球的下落过程,记录落地时间。

2. 斜面实验:(1)选择一个光滑的斜面,确保没有摩擦力。

(2)将钢珠从斜面顶部静止释放。

(3)观察钢珠在斜面上的滚动过程,记录钢珠上升的高度。

(4)改变斜面的倾角,重复实验,记录钢珠上升的高度。

四、实验结果与分析1. 自由落体实验:实验结果显示,两个不同重量的铁球同时落地,说明在没有空气阻力的情况下,所有物体下落的速度是相同的。

2. 斜面实验:实验结果显示,钢珠在斜面上滚动时,其速度与斜面的倾角有关。

当斜面倾角为45度时,钢珠的速度达到最大。

此外,当斜面倾角减小时,钢珠上升的高度也随之减小。

五、实验意义1. 推翻亚里士多德的错误结论:伽利略的自由落体实验推翻了亚里士多德关于物体下落速度与重量成正比的错误结论,为牛顿的运动定律奠定了基础。

2. 揭示物体运动规律:伽利略的斜面实验揭示了物体在斜面上滚动时速度与斜面倾角的关系,为牛顿的运动定律提供了实验依据。

3. 开辟物理学研究方法:伽利略通过理想实验的方法,将实验与理论相结合,为物理学研究开辟了新的道路。

物理教学中的理想实验

密立根实验:密立根实验是电磁学的经典实验。

它的具体原理是:当一个带点粒子(比如说一个电子)进入一个强磁场,就会在磁场中偏转。

通过测定带电粒子偏转的半径和磁场的强度,就可以测定带电粒子的电荷量和质量。

这个实验对学生理解电磁学非常有用,因为它将具体的概念和数学模型联系了起来,帮助学生更好地理解电荷和磁场之间的关系。

光的干涉实验:光的干涉实验是光学中非常重要的一个实验。

通过这个实验,学生可以观察到两束光交替加强和减弱的现象,从而理解光的波动性。

这个实验可以帮助学生理解光的波动理论,并且可以通过调整实验装置,让学生亲自观察到干涉条纹的变化。

通过这个实验,学生可以更好地理解光的行为,并且更好地理解波动方程和相关的数学模型。

弹簧振子实验:弹簧振子实验是力学中非常基础的一个实验。

通过这个实验,学生可以观察到弹簧振子的周期性振动,并且可以通过改变弹簧的劲度系数和物体的质量来观察振动周期的变化。

这个实验可以帮助学生理解简谐振动的基本概念,并且通过数学模型来描述振动的行为。

这个实验对于学生理解力学有很大的帮助,因为它可以直观地展示简谐振动和相关的数学模型之间的关系。

在物理教学中,理想的实验对于学生的学习非常重要。

它可以帮助学生理解物理学中的一些重要概念,并且可以通过实验来观察到这些概念的具体行为。

通过实验,学生可以更加深入地理解物理学,从而使得学生更好地掌握物理学的知识。

在物理教学中,理想的实验是非常重要的,它可以帮助学生更好地学习物理学,从而使得他们对这门学科有更深入的理解。

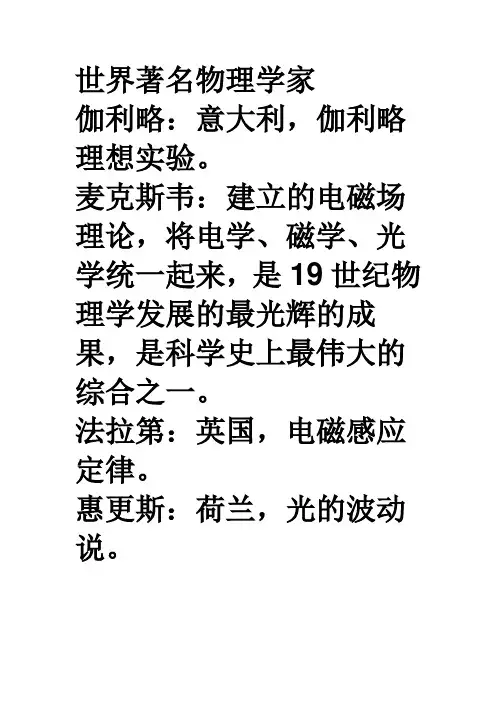

世界著名物理学家

伽利略:意大利,伽利略理想实验。

麦克斯韦:建立的电磁场理论,将电学、磁学、光学统一起来,是19世纪物理学发展的最光辉的成果,是科学史上最伟大的综合之一。

法拉第:英国,电磁感应定律。

惠更斯:荷兰,光的波动说。

爱因斯坦:德国,光电效应实验

卡文迪什:英国,扭秤实验,测万有引力恒量。

楞次:俄国,楞次定律。

焦耳:英国,焦耳定律。

赫兹:,德国,用实验证实了电磁波的存在。

库仑:法国,库伦定律。

牛顿:英国,力学定律,光的粒子说。

安培:法国,电流定律,磁场对电流力的作用。

欧姆:德国,欧姆定律,欧姆表。

奥斯特:丹麦,电流产生磁场。

卢瑟福:英国,原子的核式结果,a粒子散射实验,发现质子。

贝克勒尔:法国,天然放射现象。

居里:法国(波兰),天然放射现象。

布朗:英国,布朗运动。

伦琴:德国,伦琴射线。

查德威克:英国,发现中子。

历史上的十大经典物理实验导读:我根据大家的需要整理了一份关于《历史上的十大经典物理实验》的内容,具体内容:2002 年,美国两位学者在全美物理学家中做了一次调查,请他们提名有史以来最出色的十大物理实验,其中多数都是我们耳熟能详的经典之作。

令人惊奇的是十大经典物理实验的核心是他们都抓住了物理学...2002 年,美国两位学者在全美物理学家中做了一次调查,请他们提名有史以来最出色的十大物理实验,其中多数都是我们耳熟能详的经典之作。

令人惊奇的是十大经典物理实验的核心是他们都抓住了物理学家眼中最美丽的科学之魂:由简单的仪器和设备,发现了最根本、最单纯的科学概念。

十大经典物理实验犹如十座历史丰碑,扫开人们长久的困惑和含糊,开辟了对自然界的崭新认识。

从十大经典物理实验评选本身,我们也能清楚地看出 2000 年来科学家们最重大的发现轨迹,就像我们"鸟瞰"历史一样。

十大经典物理实验排名第一:托马斯杨的双缝演示应用于电子干涉实验在20世纪初的一段时间中,人们逐渐发现了微观客体(光子、电子、质子、中子等)既有波动性,又有粒子性,即所谓的"波粒二象性"。

"波动"和"粒子"都是经典物理学中从宏观世界里获得的概念,与我们的直观经验较为相符。

然而,微观客体的行为与人们的日常经验毕竟相差很远。

如何按照现代量子物理学的观点去准确认识、理解微观世界本身的规律,电子双缝干涉实验为一典型实例。

杨氏的双缝干涉实验是经典的波动光学实验,玻尔和爱因斯坦试图以电子束代替光束来做双缝干涉实验,以此来讨论量子物理学中的基本原理。

可是,由于技术的原因,当时它只是一个思想实验。

直到 1961 年,约恩孙制作出长为 50mm、宽为 0.3mm、缝间距为 1mm 的双缝,并把一束电子加速到 50keV,然后让它们通过双缝。

当电子撞击荧光屏时显示了可见的图样,并可用照相机记录图样结果。

高考物理学史1、1638年,意大利物理学家伽利略论证重物体不会比轻物体下落得快;2、英国科学家牛顿1683年,提出了三条运动定律。

1687年,发表万有引力定律;3、17世纪,伽利略理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;4、20爱因斯坦提出的狭义相对论经典力学不适用于微观粒子和高速运动物体。

5、17世纪德国天文学家开普勒提出开普勒三定律;6、1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤装置比较准确地测出了引力常量;7、奥地利物理学家多普勒(1803-1853)发现由于波源和观察者之间有相对运动,使观察者感到频率发生变化的现象——多普勒效应。

8、1827年英国植物学家布朗悬浮在水中的花粉微粒不停地做无规则运动的现象——布朗运动。

9、1785年法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律——库仑定律。

10、1752年,富兰克林过风筝实验验证闪电是电的一种形式,把天电与地电统一起来,并发明避雷针。

11、1826年德国物理学家欧姆(1787-1854)通过实验得出欧姆定律。

12、1911年荷兰科学家昂尼斯大多数金属在温度降到某一值时,都会出现电阻突然降为零的现象——超导现象。

13、1841~1842年焦耳和楞次先后各自独立发现电流通过导体时产生热效应的规律,称为焦耳——楞次定律。

14、1820年,丹麦物理学家奥斯特电流可以使周围的磁针偏转的效应,称为电流的磁效应。

15、荷兰物理学家洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点。

16、1831年英国物理学家法拉第发现了由磁场产生电流的条件和规律——电磁感应现象;17、1834年,楞次确定感应电流方向的定律。

18、1832年,亨利发现自感现象。

19、1864年英国物理学家麦克斯韦预言了电磁波的存在,指出光是一种电磁波,为光的电磁理论奠定了基础。

20、1887年德国物理学家赫兹用实验证实了电磁波的存在并测定了电磁波的传播速度等于光速。

【兴趣物理】课本上有趣的物理学史1.力学1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比(对)6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

必看!物理学十大著名经典实验,不看后悔系列!科学实验是物理学发展的基础,又是检验物理学理论的惟一手段,特别是现代物理学的发展,更和实验有着密切的联系。

现代实验技术的发展,不断地揭示和发现各种新的物理现象,日益加深人们对客观世界规律的正确认识,从而推动物理学的向前发展。

令人惊奇的是十大经典物理实验的核心是他们都抓住了物理学家眼中最美丽的科学之魂:由简单的仪器和设备,发现了最根本、最单纯的科学概念。

十大经典物理实验犹如十座历史丰碑,扫开人们长久的困惑和含糊,开辟了对自然界的崭新认识。

从十大经典物理实验评选本身,我们也能清楚地看出2000 年来科学家们最重大的发现轨迹,就像我们“鸟瞰”历史一样。

排名第一:托马斯·杨的双缝演示应用于电子干涉实验在20世纪初的一段时间中,人们逐渐发现了微观客体(光子、电子、质子、中子等)既有波动性,又有粒子性,即所谓的“波粒二象性”。

“波动”和“粒子”都是经典物理学中从宏观世界里获得的概念,与我们的直观经验较为相符。

然而,微观客体的行为与人们的日常经验毕竟相差很远。

如何按照现代量子物理学的观点去准确认识、理解微观世界本身的规律,电子双缝干涉实验为一典型实例。

杨氏的双缝干涉实验是经典的波动光学实验,玻尔和爱因斯坦试图以电子束代替光束来做双缝干涉实验,以此来讨论量子物理学中的基本原理。

可是,由于技术的原因,当时它只是一个思想实验。

直到1961 年,约恩•孙制作出长为50mm、宽为0.3mm、缝间距为1mm 的双缝,并把一束电子加速到50keV,然后让它们通过双缝。

当电子撞击荧光屏时显示了可见的图样,并可用照相机记录图样结果。

电子双缝干涉实验的图样与光的双缝干涉实验结果的类似性给人们留下了深刻的印象,这是电子具有波动性的一个实证。

更有甚者,实验中即使电子是一个个地发射,仍有相同的干涉图样。

但是,当我们试图决定电子究竟是通过哪个缝的,不论用何手段,图样都立即消失,这实际告诉我们,在观察粒子波动性的过程中,任何试图研究粒子的努力都将破坏波动的特性,我们无法同时观察两个方面。

【高中物理】最全的物理学史一、力学:1.1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的);2.1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验;3.1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4.17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5.英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比。

6.1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7.人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8.17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律;9.牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

物理学史上的著名“理想实验”物理学史上的著名理想实验在物理学发展的历史中,理想实验以其独特方式在物理学发展的许多关键时刻发挥了重要作用,直接或间接地导致了许多物理规律的发现和物理理论的建立。

下面我们一起欣赏物理学史上的著名理想实验,感怀物理学家的睿智。

1伽利略的“理想斜面”实验力与物体的运动的关系是力学的一个最基本的问题。

亚里士多德认为:物体的运动是由于外力的作用,当外力的作用停止时,运动的物体就会静止,所以力是维持物体运动的原因。

亚里士多德这一观点与人们的一些生活经验相一致,正是由于这样的原因,亚里士多德的观点易于被人们接受,以至于长期以来被人们奉为真理。

彻底推翻亚里士多德错误观点的是伽利略。

伽利略凭借的有力武器不是数学推导,不是真实的实验,而是理想实验。

伽利略设想:如图1在A点悬一单摆,拉至AB时放开,在忽略空气阻力的情况下,摆球会沿着弧线升至对面的C 处。

如果在摆线经过的E或F处钉上小钉子,可以使摆球沿不同的弧线上升至同一水平高度G、H,由此得到单摆的等高性结论。

以单摆的等高性为基础,伽利略进一步设想,如图2中从A点释放一个光滑坚硬的小球,让它沿坚硬光滑的斜面AB下落。

到达B点后,小球将以获得的速度沿对面的BC、BD或BE中的某一斜面上升至通过A点的水平面,比较斜面BC、BD和BE,倾角越来越小,斜面越来越长,即小球在斜面上走过的距离越来越远,运动的时间越来越长。

当斜面的倾角为零而成为水平面BF时,物体由于不可能达到A点的高度而永远地运动下去。

至此,伽利略得出结论:“任何速度一旦施加给一个运动着的物体,只要除去加速或减速的外因,此速度就可以保持不变……”伽利略的结论从根本上否定了亚里士多德的“力是维持物体运动的原因”的错误论断,指出力与运动的正确关系是:力是改变物体运动状态的原因。

伽利略从单摆等高性的理想实验到理想斜面实验,忽略了空气阻力和摩擦力,而这些忽略在现实中都是无法真正实现的。

在真实的实验中,人们可以用各种方法减小空气阻力和摩擦力,但永远也无法彻底消除它们,因而人们无法用真实的实验去验证这些理想化的设想,但是,伽利略的理想实验,不仅让人们觉得合情合理,而且使人们透过了事物的表面现象,看到了事物的本质。

2牛顿的“理想抛体”实验1685年,牛顿写成了《论物体的运动》的论文,论文中提出了著名的抛体运动的理想实验,说明了行星在向心力的作用下为什么会保持轨道运行,进而阐述万有引力的思想。

牛顿在论文中所描绘的说明图如图3,他写道:“由于向心力行星会保持于某一轨道,如果我们考虑抛体运动,这一点就很容易理解:一块石头投出,由于自身的重量的压力,被迫离开直线路径,如果单有初始投掷,理应按直线运动,而这时却在空气中描出曲线,最终落在地面;投掷的速度越大,它在落地前走的越远。

于是我们可以假设当速度增大到如此之大,在落地前描出一条1,2,5,10,100,1000英里长的弧线,直到最后超出了地球的限制,进入空间永不触及地球。

”牛顿的抛体理想实验,把地面上的力学和空间的力学统一了起来,是他发现万有引力定律、最终形成以三大定律为基础的力学体系的重要思维历程。

3马赫的“理想水桶”实验在牛顿的力学体系中,对于时间、空间和运动这些必不可少的基本要素,牛顿都作了明确的叙述,从而构成了他的绝对时空观。

为了证明绝对空间和绝对运动的存在,牛顿提出了著名的水桶实验:“如果用长绳吊一水桶,让它旋转至绳扭紧,然后将水注入,水与桶都暂时处于静止之中。

再以另一个力突然使桶沿反方向旋转,当绳子完全放松时,桶的运动还会维持一段时间;水的表面起初是平的,和桶开始旋转时一样。

但是后来,当桶逐渐把运动传递给水,使水也开始旋转。

于是。

可以看到水渐渐地脱离其中心而沿桶壁上升形成凹状。

运动越快水升的越高。

直到最后,水与桶的转速一致,水面即呈相对静止。

水的升高显示它脱离转轴的倾向,也显示了水的真正的、绝对的圆周运动。

这个运动是可知的并可从这一倾向测出,跟相对运动正好相反。

在开始时,桶中水的相对运动最大,但并无离开转轴的倾向;水既不偏向边缘,也不升高,而是保持平面,所以它的圆周运动尚未真正开始。

但是后来,相对运动减小时,水却趋于边缘,证明它有一种倾向要离开转轴。

这一倾向表明水的真正的圆周运动在不断增大,直到它达到最大值,这时水就在桶中相对静止。

所以,这一倾向并不依赖于水相对周围物体的任何移动,这类移动也无法定义真正的圆周运动。

”从牛顿的描述和分析可以看出,牛顿的水桶实验是很容易实现的,实验现象也是很容易观察到的,因此这是一个实际实验及现象分析。

但是,由此而论证的绝对运动却引起后人的许多怀疑与争议。

一般认为,对牛顿的绝对时空、绝对运动观作出最深刻、最有力批判的是奥地利物理学家马赫。

19世纪末,马赫完成了他的名著《力学史评》。

在书中,马赫指出,世界上一切物体都是相互联系、相互依赖的,与任何变化无关的绝对时间,既然不可能由任何运动来量度,因而也就没有任何实际价值和科学价值。

同样的道理,任何人也不能说有什么关于绝对空间和绝对运动的东西。

马赫仍借用牛顿的水桶实验,但把实际的水桶实验抽象为理想实验。

他设想,如果桶壁越来越厚,越来越重,最后达到几千米厚,实验能得出什么样的结果呢?马赫指出:水相对于桶壁的旋转,当然不能引起它表面的凹曲现象,因为桶的质量太小了。

但是,如果桶壁变得非常厚,相对转动对于水面的平凹就肯定会起作用。

设想一个静止于水面上的观察者,将看到无数天体绕着他旋转,这一拥有巨大质量的天体体系绕着水旋转,必然引起水面凹曲的现象。

所以,马赫据此得出结论:这种效应仍然是相对运动引起的,并不是什么绝对运动的证据。

马赫应用理想实验,以明确、直观的形式指出了牛顿的绝对时空、绝对运动观的谬误。

在物理学发展的重要关头,他以逻辑思维的方法对旧理论作出令人信服的批判,使人们看到绝对时空观作为牛顿力学的基石是不够牢固的,呼唤物理学在更牢固的基础上建立新的力学体系。

4麦克斯韦的“麦克斯韦妖”理想实验1865年,克劳修斯引进态函数“熵”,提出了著名的“熵增加原理”,从而得到了热力学第二定律的最普遍的描述。

但随后克劳修斯把这一原理当作普适的、绝对的真理外推到无限的宇宙中去,导致了“热寂”说的产生,克劳修斯指出:“宇宙的熵趋向于极大。

宇宙越是接近于这个熵极大的极限状态,进一步变化的能力就越小;如果最后完全达到了这个状态,那就任何进一步的变化都不会发生了,这时宇宙就会进入一个死寂的永恒状态。

”“热寂”说的提出,在物理学界和社会上都引起了强烈反响。

许多物理学家寻找各种理由来论证“热寂”说是错误的,对“热寂”说进行批判。

麦克斯韦当时就隐约地意识到,自然界可能存在着某种与熵增加相反的过程,但由于并不明白这种相反过程的机理,于是麦克斯韦在他1871年出版的《热学理论》一书中设计了一个有趣而令人迷惑的理想实验:“热力学中最确凿不移的事实之一是,如果一个封闭的既不允许体积变化,又不允许热量流通的屏障内的系统,而且其中温度和压强处处相等的话,那么在不消耗功的情况下产生出任何温度和压强的不均匀等是不可能的。

这就是热力学第二定律。

当我们能够处理的只是大块物体而无法看到或处理借以构成物体的分离的分子时,这无疑是正确的;但是,如果我们设想有某个存在物,它的才能如此突出,以致可以在每个分子的行程中追踪每个分子,它的属性仍然如我们自身的属性一样基本上是有限的,但这样一个存在物能做到对现在对我们说来是不可能做的事。

我们知道,在一个温度均匀的充满空气的容器里的分子,其运动速度绝不均匀,然而,任意选取的任何大量分子的平均速度几乎是完全均匀的。

现在让我们假定把这样一个容器分为A和B两部分,在分界上有一个小孔,再设想一个能见到单分子的存在物,打开或关闭那个小孔,使得只有快分子从A跑向B,而慢分子从B跑向A,这样,它就在不消耗功的情况下,B的温度提高,A的温度降低,而与热力学第二定律发生矛盾。

”麦克斯韦的理想实验,提出了一个违反热力学第二定律的过程,用几乎神奇的方法对第二定律提出了责难。

虽然麦克斯韦所设想的过程正是反对和批判“热寂”说的物理学家们所期盼的,因为在他们看来,如果这种过程确实存在,那么“热寂”说就是不可能的,这样就达到了挽救宇宙、挽救我们生存的地球的目的,然而,如果麦克斯韦理想实验中的过程真是可以实现的,则就说明热力学第二定律是可以违反的。

第二类永动机是可以造成的。

这种结果显然又不是物理学家所愿意看到的,所以麦克斯韦的这个理想实验使物理学家们陷入困惑之中,以至于人们把麦克斯韦在理想实验中提到的“某个存在物”称为“麦克斯韦妖”。

然而,“麦克斯韦妖”理想实验的意义是十分深远的,它促使物理学家们进一步深入探讨热力学第二定律的本质,在更广阔的范围内研究与热有关的物理现象。

100多年来,许多杰出的物理学家都对它的研究倾注了很大的热情。

几代物理学家研究的结果表明,“麦克斯韦妖”理想实验客观上是存在的,但它并不违反热力学第二定律。

事实上到某前为止,没有发现任何自然过程肯定地违反热力学第二定律,而热力学第二定律也绝非必然导致“热寂”。

5爱因斯坦与理想实验无论是1905年建立狭义相对论,还是1915年建立广义相对论,爱因斯坦在其物理学研究的过程中,都因运用理想实验而显得深刻、严密和精彩。

5.1“爱因斯坦列车”理想实验19世纪末,物理学获得了一批新的实验事实和理论研究成果。

例如迈克尔逊—莫雷实验的零结果、洛仑兹对实验的理论解释、彭加勒卓有成效的理论研究,都昭示着一个全新的力学体系将要诞生。

并且,他们所得到的一些结论,实际上已经超出了旧理论的框架。

然而,他们都未彻底摆脱牛顿力学绝对时空观的束缚,无法从根本上取得理论突破。

1905年,年轻的爱因斯坦终于找到了新理论的突破口,即发现相对性原理。

爱因斯坦是用一个理想实验来阐述他的发现的。

这个理想实验,就是被后人称道的“爱因斯坦列车”:当两道闪电同时下击一条东西方向的铁轨时,对于坐在两道闪电正中间的铁轨旁的第一个观察者来说,两道闪电是同时发生的;但是对于坐在由西向东行驶的列车上正好经过第一个观察者的第二个观察者来说,两道闪电并不是同时下击的,因为第二个观察者正在以一个速度接近东方的闪电而远离西方的闪电,东方的闪电到达他的眼里要比西方的闪电早一点。

所以,在第一个静止的观察者看来是同时发生的闪电,运动中的第二观察者却看到东方的闪电先亮而西方的闪电后亮。

如果进一步设想火车是以光速前进的,则西方的闪电永远不能追上火车,所以火车上的第二个观察者就只能看到东方的那一道闪电了。

由此,我们不能得到这样的结论:在铁轨旁的第一个观察者看来是同时发生的两件事,而在火车上的第二个观察者看来却并不是同时发生的。

显然,同时性只能是相对的。

事实上,每一个坐标都有它本身的特殊时,脱离参照系而孤立地陈述某一事件的时间是没有意义的。