高二生物必修三第四章群落的结构习题(可编辑修改word版)

- 格式:docx

- 大小:37.14 KB

- 文档页数:5

4.3群落的结构(老师版)一、选择题(共7小题,每小题4分,共28分)1.(2022·遵义高二检测)在一阴湿山洼的草丛中,有堆长满苔藓的腐木,上面聚集着蚂蚁、蚯蚓、蜘蛛、老鼠等动物,它们中的全部生物共同构成( )A.生态系统B.种群C.生物群落D.食物网【解析】选C。

山洼草丛中腐木上的全部生物共同组成一个生物群落,故选C。

2.下列示意图中,能正确表示种群和群落概念之间关系的是( )【解析】选A。

群落是同一地域中全部的生物,它是由很多个种群组成的。

【方法规律】种群与群落的推断方法(1)种群由同种生物的全部个体组成,而群落是由全部生物组成。

(2)群落与种群之间为包含关系,一个群落可由多个种群构成,关系如图所示:3.(2022·太原高二检测)下列叙述属于描述“群落的物种丰富度”的是( )A.调查池塘中鲫鱼的数量B.海洋捕捞时最需要获得的信息之一C.调查池塘中有多少种鱼D.一座倒塌的寺院几年后沉没在杂草和灌木丛中【解析】选C。

丰富度是指群落中物种数目的多少,池塘中鱼的种类体现的是丰富度,故选C。

【延长探究】(1)上题中A项描述的是什么?提示:种群密度。

(2)群落的物种丰富度与海拔高度有关系吗?提示:随着海拔高度增加,群落的物种丰富度渐渐减小。

4.(2022·扬州高二检测)有一种蜱生活在牛的体表。

当它用螯肢刺破牛皮肤吸食甲牛的血液(其中含血孢子虫)以后,再吸食乙牛的血液时,使乙牛也得了血孢子虫病。

蜱与牛的关系和血孢子虫与牛的关系分别是( )A.互利共生和寄生B.寄生和寄生C.捕食与寄生D.捕食与互利共生【解析】选B。

蜱生活在牛的体表,依靠猎取的牛的有机物为食,属于寄生;血孢子虫生活在牛体内,依靠猎取的牛的有机物为食,同样也属于寄生。

5.如图所示为物种a和物种b的相互关系,a和b可能是下列哪组生物( )A.水稻和稗草B.食草昆虫和草C.兔和鼠D.衣藻和甲藻【解析】选B。

图中a与b数量变化表明两者为捕食关系。

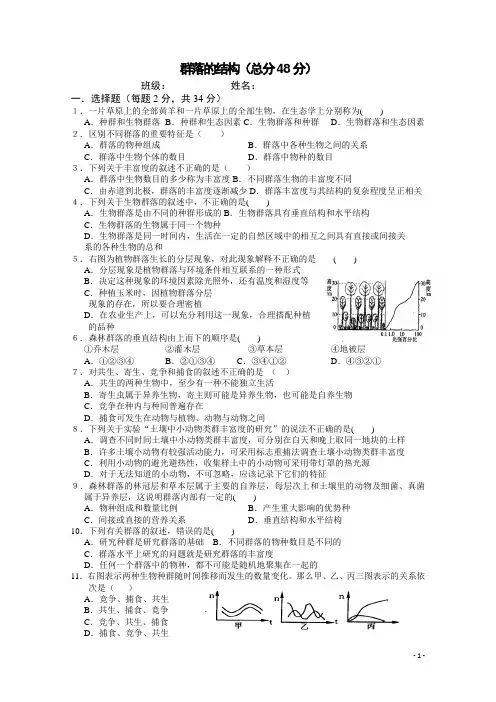

群落的结构(总分48分)班级:________ 姓名:_______一.选择题(每题2分,共34分)1.一片草原上的全部黄羊和一片草原上的全部生物,在生态学上分别称为( ) A.种群和生物群落B.种群和生态因素C.生物群落和种群D.生物群落和生态因素2.区别不同群落的重要特征是()A.群落的物种组成B.群落中各种生物之间的关系C.群落中生物个体的数目D.群落中物种的数目3.下列关于丰富度的叙述不正确的是()A.群落中生物数目的多少称为丰富度B.不同群落生物的丰富度不同C.由赤道到北极,群落的丰富度逐渐减少D.群落丰富度与其结构的复杂程度呈正相关4.下列关于生物群落的叙述中,不正确的是( )A.生物群落是由不同的种群形成的B.生物群落具有垂直结构和水平结构C.生物群落的生物属于同一个物种D.生物群落是同一时间内,生活在一定的自然区域中的相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和5.右图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不正确的是( ) A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种6.森林群落的垂直结构由上而下的顺序是( )①乔木层②灌木层③草本层④地被层A.①②③④B.②①③④C.③④①②D.④③②①7.对共生、寄生、竞争和捕食的叙述不正确的是()A.共生的两种生物中,至少有一种不能独立生活B.寄生虫属于异养生物,寄主则可能是异养生物,也可能是自养生物C.竞争在种内与种间普遍存在D.捕食可发生在动物与植物、动物与动物之间8.下列关于实验“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法不正确的是( ) A.调查不同时间土壤中小动物类群丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样B.许多土壤小动物有较强活动能力,可采用标志重捕法调查土壤小动物类群丰富度C.利用小动物的避光避热性,收集样土中的小动物可采用带灯罩的热光源D.对于无法知道的小动物,不可忽略,应该记录下它们的特征9.森林群落的林冠层和草本层属于主要的自养层,每层次上和土壤里的动物及细菌、真菌属于异养层,这说明群落内部有一定的( )A.物种组成和数量比例B.产生重大影响的优势种C.间接或直接的营养关系D.垂直结构和水平结构10.下列有关群落的叙述,错误的是( )A.研究种群是研究群落的基础B.不同群落的物种数目是不同的C.群落水平上研究的问题就是研究群落的丰富度D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起的11.右图表示两种生物种群随时间推移而发生的数量变化。

第四章种群和群落训练1种群的特征基础过关1.下列有关种群的叙述,正确的是()A.调查趋光性昆虫的种群密度只能用标志重捕法B.调查均匀分布的某植物种群密度,样方的多少对结果有影响C.不同种群的生物不是同一物种D.种群是生物进化和繁殖的基本单位2.用标志重捕法对某生物进行野外调查,下列假设不符合要求的是() A.被标记的个体在种群中完全混合且被捕捉的概率相等B.调查期间没有大量个体的死亡、出生、迁入、迁出C.被标记的个体有明显的群聚现象,标记状况、年龄等不影响被捕捉的概率D.被标记的个体在行为上不受标记物的影响,标记物不易脱落3.要研究一个种群的密度通常需要根据该种群生物的不同特点,选择不同的方法。

下列调查种群密度时所用的方法正确的是()A.调查草地上的瓢虫种群→标志重捕法B.调查草原中的斑马种群→样方法C.调查某片森林灰松鼠种群→标志重捕法D.调查池塘中的鲢鱼种群→样方法4.用“样方法”调查蒲公英种群密度的过程是()①选取一个该种群分布比较均匀的长方形地块,将该地按照长度分成10等份,在每份的中央划一个大小为1 m2的样方②选取一个该种群分布比较密集的长方形地块,将该地按照长度分成10等份,在每份的中央划一个大小不同的样方③计数每个样方内该种群数量,取其最大值作为种群密度的估计值④计数每个样方内该种群数量,取其平均值作为该种群密度的估计值A.①③B.①④C.②③D.②④5.在对某地的麻雀种群进行调查时,第一次捕获了50只,将这些麻雀腿上套好标志环并放掉,数日后又捕获麻雀40只,其中有标志环的为5只。

则该地的麻雀大约有() A.2 000只B.400只C.200只D.500只6.下列关于种群密度调查的叙述中,合理的是()A.宜选择蔓生或丛生的单子叶植物作为调查对象B.取样的关键是要做到随机取样C.宜采用样方法调查活动能力强的高等动物的种群密度D.种群密度能准确反映种群数量的变化趋势7.如图表示海洋中某种鱼种群的年龄组成,请推测:若照此发展下去,一段时间后,该种群数量将会()A.越来越多B.逐渐减少C.没有太大变化D.无法预测8.对某动物种群数量是否增长起到主要决定作用及预测该动物种群数量发展趋势的因素分别是()A.出生率和死亡率、年龄组成B.迁入率和迁出率、年龄组成C.迁入率和迁出率、性别比例D.出生率和死亡率、性别比例能力提升9.下列选项中,经过采收后对种群密度影响最严重的是()编号生态系统采收对象现有生物量年增长率/% 年采收量A 马尾松林马尾松200 000 m3 2 1 000 m3B 淡水湖泊鲰鱼10 000 kg 35 3 600 kgC 山地甘草 1 000 kg 20 300 kgD 滩涂沙蚕10 000 kg 30 500 kg10.在种群的下列特征中,对推导种群数量变化影响最小的是()A.种群密度B.年龄组成C.性别比例D.出生率和死亡率11.下列关于出生率和死亡率的相关叙述,正确的是()A.如某年平均每10万人中出生1 862个孩子,则该年的出生率为1.862‰B.某种群某时间段内死亡率增大,则种群密度必定减少C.影响人口出生率和其他生物种群出生率的因素差别较大D.农忙时期,导致某大城市人口数量直线下降的主要原因是出生率小于死亡率12.某同学为了调查某区域内麻雀和黄鹂的种群密度,在该区域内随机设置了若干捕鸟网。

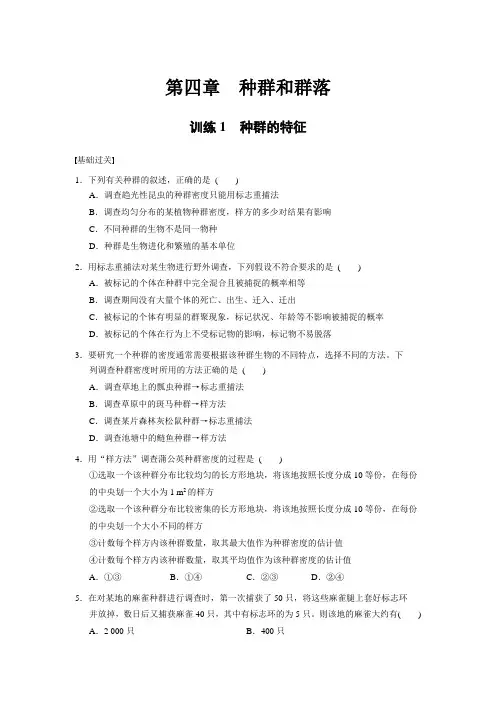

必修3第4章第3节群落的结构(测)(满分60分,40分钟完成)班级姓名总分一、单选题(30分,每题3分)1.在一稳定生态系统中,灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量。

幼虫密度与最大松针长度的变化如图所示。

以下叙述错误的是()A.幼虫摄食改变了落叶松的丰富度B.幼虫密度呈周期性波动C.可利用样方法调查幼虫的密度D.幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性【答案】A【解析】丰富度是指该生态系统的物种种类数,而捕食关系,不能使被捕食者的数量降低为0,因此没有改变落叶松的丰富度,A项错误;据图可知,幼虫密度随时间呈周期性波动,B 项正确;由于灰线小卷蛾幼虫以落叶松松针为食,活动能力弱,活动范围小,因此采用样方法调查其种群密度,C项正确;根据题干可知,幼虫摄食对松树的代谢活动有一定影响,进而影响下一年幼虫食物的质和量,幼虫的数量先于松针长度变化,表明幼虫摄食对松针长度的影响具滞后性,D项正确。

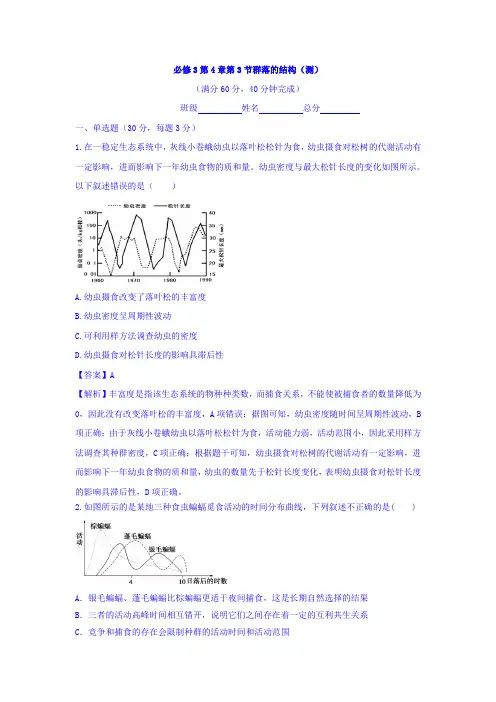

2.如图所示的是某地三种食虫蝙蝠觅食活动的时间分布曲线,下列叙述不正确的是( )A.银毛蝙蝠、蓬毛蝙蝠比棕蝙蝠更适于夜间捕食,这是长期自然选择的结果B.三者的活动高峰时间相互错开,说明它们之间存在着一定的互利共生关系C.竞争和捕食的存在会限制种群的活动时间和活动范围D.蝙蝠的夜间觅食能有效降低被许多天敌捕食的风险【答案】B【解析】分析曲线可知,三种食虫蝙蝠都在夜间活动,但银毛蝙蝠和蓬毛蝙蝠的活动时间比棕蝙蝠相对晚,更适于夜间捕食,这是长期自然选择的结果,A正确;三种蝙蝠之间属于竞争关系而不是互利共生关系,三者的活动高峰时间相互错开,有利于降低它们之间的竞争压力,B错误;蝙蝠夜间觅食,既可以避免与白天觅食的食虫鸟之间的竞争,也可避免遭遇许多天敌的捕食,C、D正确。

3.下列有关种群和群落的叙述,正确的是( )A.种群和群落都具有典型的垂直分层现象B.种群密度能够真实地反映种群数量变化的趋势C.常用取样器取样的方法研究种群和群落的丰富度D.群落中两个物种之间可能存在一种以上的种间关系【答案】 D【解析】种群中不存在垂直分层现象,A错误。

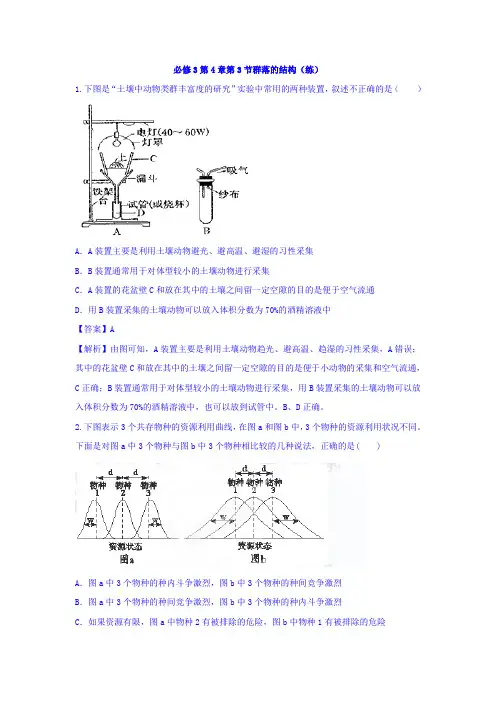

必修3第4章第3节群落的结构(练)1.下图是“土壤中动物类群丰富度的研究”实验中常用的两种装置,叙述不正确的是()A.A装置主要是利用土壤动物避光、避高温、避湿的习性采集B.B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集C.A装置的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于空气流通D.用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中【答案】A【解析】由图可知,A装置主要是利用土壤动物趋光、避高温、趋湿的习性采集,A错误;其中的花盆壁C和放在其中的土壤之间留一定空隙的目的是便于小动物的采集和空气流通,C正确;B装置通常用于对体型较小的土壤动物进行采集,用B装置采集的土壤动物可以放入体积分数为70%的酒精溶液中,也可以放到试管中。

B、D正确。

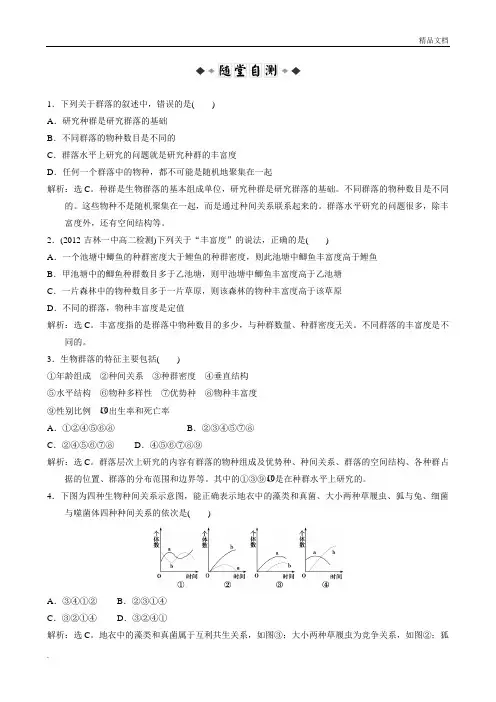

2.下图表示3个共存物种的资源利用曲线,在图a和图b中,3个物种的资源利用状况不同。

下面是对图a中3个物种与图b中3个物种相比较的几种说法,正确的是( )A.图a中3个物种的种内斗争激烈,图b中3个物种的种间竞争激烈B.图a中3个物种的种间竞争激烈,图b中3个物种的种内斗争激烈C.如果资源有限,图a中物种2有被排除的危险,图b中物种1有被排除的危险D.两图中的物种间的竞争激烈程度相等【答案】A【解析】图a中3个物种共用的资源很少,则种间竞争不激烈,而种内在某资源状态下利用量最大,则种类斗争激烈,图b中3个物种的共用资源较多,则种间竞争激烈,所以A正确;图a中3个物种的种内竞争激烈,图b中3个物种的种间竞争激烈,所以B错误;如果资源有限,图a中哪个物种被排除,因不知竞争的强弱,则无法判断,图b中因三物种间竞争强弱不能判断,所以C错误;两图中的物种间的竞争激烈程度无法判断,所以D错误。

3. 引起森林群落中植物和动物垂直分层现象的主要因素分别是()A.温度、食物 B.温度、光照C.光照、温度 D.光照、食物【答案】D【解析】在垂直方向上,大多数群落都有明显的分层现象。

1.下列关于群落的叙述中,错误的是()A.研究种群是研究群落的基础B.不同群落的物种数目是不同的C.群落水平上研究的问题就是研究种群的丰富度D.任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起解析:选C。

种群是生物群落的基本组成单位,研究种群是研究群落的基础。

不同群落的物种数目是不同的。

这些物种不是随机聚集在一起,而是通过种间关系联系起来的。

群落水平研究的问题很多,除丰富度外,还有空间结构等。

2.(2012·吉林一中高二检测)下列关于“丰富度”的说法,正确的是()A.一个池塘中鲫鱼的种群密度大于鲤鱼的种群密度,则此池塘中鲫鱼丰富度高于鲤鱼B.甲池塘中的鲫鱼种群数目多于乙池塘,则甲池塘中鲫鱼丰富度高于乙池塘C.一片森林中的物种数目多于一片草原,则该森林的物种丰富度高于该草原D.不同的群落,物种丰富度是定值解析:选C。

丰富度指的是群落中物种数目的多少,与种群数量、种群密度无关。

不同群落的丰富度是不同的。

3.生物群落的特征主要包括()①年龄组成②种间关系③种群密度④垂直结构⑤水平结构⑥物种多样性⑦优势种⑧物种丰富度10出生率和死亡率⑨性别比例○A.①②④⑤⑥⑧ B.②③④⑤⑦⑧C.②④⑤⑥⑦⑧D.④⑤⑥⑦⑧⑨解析:选C。

群落层次上研究的内容有群落的物种组成及优势种、种间关系、群落的空间结构、各种群占据的位置、群落的分布范围和边界等。

其中的①③⑨○10是在种群水平上研究的。

4.下图为四种生物种间关系示意图,能正确表示地衣中的藻类和真菌、大小两种草履虫、狐与兔、细菌与噬菌体四种种间关系的依次是()A.③④①②B.②③①④C.③②①④D.③②④①解析:选C。

地衣中的藻类和真菌属于互利共生关系,如图③;大小两种草履虫为竞争关系,如图②;狐与兔之间属于捕食关系,如图①;细菌与噬菌体之间属于寄生关系,如图④。

5.下图为植物群落生长的分层现象,对此现象解释不.合理的是()A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种解析:选C。

第四章第3节群落的结构测试题知识点1:种间关系1.细菌与噬菌体之间的关系是( )A.互利共生 B.寄生 C.竞争 D.捕食2.大.小鲈鱼高度混养.蚜虫与草.蝗虫与草,这些生物之间的关系依次为()A.种内斗争.捕食.捕食 B.捕食.捕食.捕食C.种内斗争.寄生.捕食 D.捕食.寄生.捕食3.白蚁肠道内生活着鞭毛虫,帮助消化纤维素,如果杀死鞭毛虫,白蚁就会缺乏营养而死亡。

鞭毛虫与白蚁的关系是( )A.共栖 B.互利共生 C.寄生 D.竞争4.在一个种群内,不可能发生的现象是( )A.互助 B.竞争 C.变异 D.适应5.“种豆南山下,草盛苗木稀”,这里草与豆之间的关系是( )A.寄生 B.互利共生 C.竞争 D.捕食6.如图分别表示两种生物随时间推移而发生的数量变化。

那么,甲、乙、丙三图表示的关系依次是( )A.竞争、捕食、互利共生 B.互利共生、捕食、竞争C.竞争、互利共生、捕食 D.捕食、竞争、互利共生7.青霉在生长期间能分泌青霉素以抑制其他微生物的生长,青霉和其他微生物之间的关系是( )A.捕食 B.竞争 C.互利共生 D.寄生知识点2:群落概念、结构及影响因素8.下面属于生物群落的是( )A.一个水库中所有的草鱼B.一块稻田中的全部水稻C.蛇岛上大大小小的所有腹蛇D.岛上生活的各种蛇、鸟和其他动、植物和微生物9.海洋中的植物与高山上的植物均有分层分布的现象,造成这种现象的主要的生态因素依次是( )A.温度与光照 B.光照与温度C.光照与湿度 D.温度与湿度10.植物群落具有分层现象,对此现象解释不正确的是( )A.分层现象是植物群落与环境条件相互联系的一种形式B.决定这种现象的环境因素除光照外,还有温度和湿度等C.种植玉米时,因植物群落分层现象的存在,所以要合理密植D.在农业生产上,可以充分利用这一现象,合理搭配种植的品种11.森林群落中,下层植物较上层植物光合作用强度低,因为下层( )A.光照强度较弱 B.蒸腾作用低C.湿度较高 D.温度较高12.生物群落的结构在垂直方向上()A.具有明显的分层现象B.有的有分层现象,有的没有分层现象C.森林中的生物有分层现象,草原上的没有分层现象D.植物有分层现象,动物没有分层现象13.在一片森林里,群落是指该区域内()A.所有的树木B.所有的动物和植物C.所有的生物与无机环境D.所有的生物14.区别不同群落的重要特征是()A.群落的物种组成B.群落中各生物之间的关系C.群落中生物个体的数目D.群落中物种的数目15.树林里多数鸟类在树冠筑巢、栖息,啄木鸟生活在树干中,环颈雉则在灌木层和地面活动,这种现象反映了()A.种群的密度B.适应的普遍性C.群落的垂直结构D.群落的水平结构二、填空题16、对某一群落中甲、乙两个动物种群的数量进行研究后得到下图,请据图回答下列问题:(1)甲、乙两种群之间的关系是。

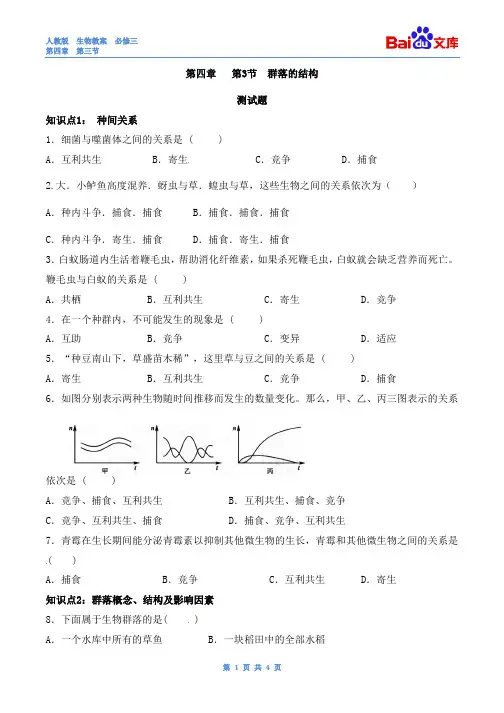

一、群落的概念及群落水平上研究的问题错误!1.概念:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

2.研究的问题3.研究群落的基础:研究种群。

二、群落的物种组成错误!1.意义:区别不同群落的重要特征。

2.衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

3.规律:不同群落丰富度不同,一般越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

三、种间关系[连线]错误!五、土壤中小动物类群丰富度的研究错误!1.土壤生物的特点有较强的活动能力,而且身体微小,因此不适于样方法或标志重捕法进行调查。

进行这类研究时,常用取样器取样进行采集、调查。

2.丰富度的统计方法一是记名计算法,二是目测估计法。

3.组成不同群落的优势种是不同的,不同群落的物种丰富度是不同的。

一般来说,环境条件越优越,群落发育的时间越长,物种越多,群落结构也越复杂。

[共研探究]1.如图,池塘中的水面、水中、水底生活着多种生物,请分析以下问题:(1)列举该生态系统中的生物:浮游植物、浮游动物、植食性鱼、肉食性鱼、微生物等。

(2)池塘中的肉食性鱼大量减少,一些小鱼等小型水生动物因天敌减少,数量会大量增加,池塘中浮游动物、浮游植物以及其他一些水生植物数量会大量减少。

随时间推移,植食性鱼类等生物的数量也因食物来源减少而减少。

(3)群落的概念:由(2)可知,生活在该池塘的各个种群不是独立存在的,它们相互制约,相互依存。

它们构成的这个有机体就是群落,其含义为同一时间内聚集在一定区域中所有生物种群的集合。

(4)群落概念的4个关键点①随着时间的迁移,群落内种群的种类和数量会发生改变。

②群落有一定的分布范围,群落内的各种生物聚集在一起才能发生关系。

③包括这个区域内的各种植物、动物和微生物。

④不是简单随机聚集,而是通过相互之间的直接或间接关系相互影响、相互制约形成有机整体。

2(1)由上表可看出:不同群落的物种种类和数目有差别。

(2)群落中物种数目的多少可用丰富度来衡量。

(3)由表中信息可推测:越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

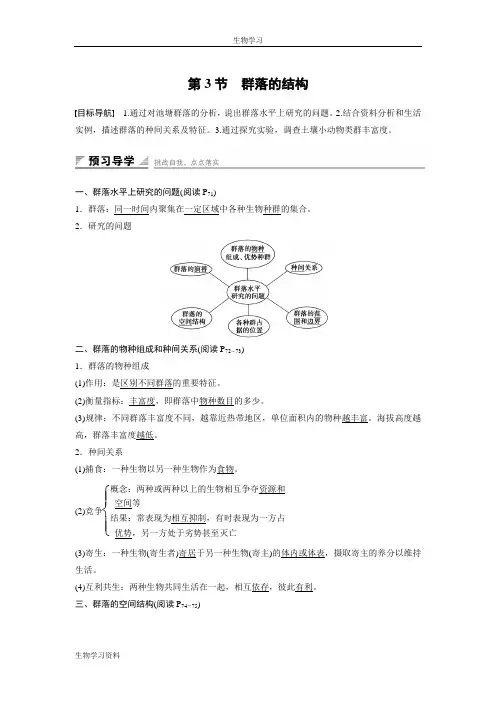

第3节 群落的结构目标导航 1.通过对池塘群落的分析,说出群落水平上研究的问题。

2.结合资料分析和生活实例,描述群落的种间关系及特征。

3.通过探究实验,调查土壤小动物类群丰富度。

一、群落水平上研究的问题(阅读P 71)1.群落:同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合。

2.研究的问题二、群落的物种组成和种间关系(阅读P 72-73) 1.群落的物种组成(1)作用:是区别不同群落的重要特征。

(2)衡量指标:丰富度,即群落中物种数目的多少。

(3)规律:不同群落丰富度不同,越靠近热带地区,单位面积内的物种越丰富。

海拔高度越高,群落丰富度越低。

2.种间关系(1)捕食:一种生物以另一种生物作为食物。

(2)竞争⎩⎪⎨⎪⎧概念:两种或两种以上的生物相互争夺资源和空间等结果:常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡(3)寄生:一种生物(寄生者)寄居于另一种生物(寄主)的体内或体表,摄取寄主的养分以维持生活。

(4)互利共生:两种生物共同生活在一起,相互依存,彼此有利。

三、群落的空间结构(阅读P 74-75)1.图中群落空间结构的类型:A图:垂直结构,B图:水平结构。

2.决定群落空间结构的主要因素A图:①植物分层:与对光的利用有关。

②动物分层:栖息空间和食物条件。

B图:地形的变化、土壤湿度、盐碱度的差异、光照强度的不同、生物自身生长特点的不同以及人与动物的影响等。

判断正误:(1)池塘中的全部鱼、植物和微生物构成群落。

()(2)物种丰富度从两极到赤道逐渐增大,而山上则随海拔高度的升高而降低。

()(3)环境条件分布不均匀是形成群落水平结构的原因之一。

()(4)草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象。

()(5)群落强调各种生物种群的集合,其中包括各种动物、植物和微生物。

()(6)谚语“苗多欺草,草多欺苗”反映的种间关系是共生。

()(7)捕食关系对维持种群的稳定有重要作用。

()(8)随机扫取表层土取样,可以调查土壤小动物类群丰富度。

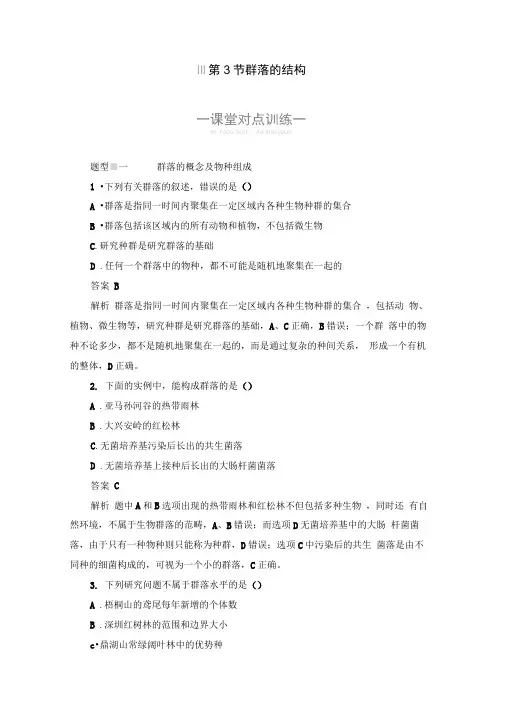

Ill第3节群落的结构一课堂对点训练一HF TWJG DtJl D(AN XUN LIAJN题型■一群落的概念及物种组成1 •下列有关群落的叙述,错误的是()A •群落是指同一时间内聚集在一定区域内各种生物种群的集合B •群落包括该区域内的所有动物和植物,不包括微生物C.研究种群是研究群落的基础D .任何一个群落中的物种,都不可能是随机地聚集在一起的答案B解析群落是指同一时间内聚集在一定区域内各种生物种群的集合,包括动物、植物、微生物等,研究种群是研究群落的基础,A、C正确,B错误;一个群落中的物种不论多少,都不是随机地聚集在一起的,而是通过复杂的种间关系,形成一个有机的整体,D正确。

2.下面的实例中,能构成群落的是()A .亚马孙河谷的热带雨林B .大兴安岭的红松林C.无菌培养基污染后长出的共生菌落D .无菌培养基上接种后长出的大肠杆菌菌落答案C解析题中A和B选项出现的热带雨林和红松林不但包括多种生物,同时还有自然环境,不属于生物群落的范畴,A、B错误;而选项D无菌培养基中的大肠杆菌菌落,由于只有一种物种则只能称为种群,D错误;选项C中污染后的共生菌落是由不同种的细菌构成的,可视为一个小的群落,C正确。

3.下列研究问题不属于群落水平的是()A .梧桐山的鸢尾每年新增的个体数B .深圳红树林的范围和边界大小c•鼎湖山常绿阔叶林中的优势种D .根瘤菌和豆科植物之间的关系答案A解析群落主要研究的是群落中种群的多少、优势种以及种间关系,群落的演替及边界,梧桐山的鸢尾每年新增的个体数属于种群数量的变化,A错误。

4.鉴别不同群落类型的基本特征是()A.群落的大小 B .群落的垂直结构C.群落的物种组成 D .群落的水平结构答案C解析鉴别不同群落类型的基本特征是群落物种的组成,C正确,A、B、D 错误。

5.下列关于群落的丰富度的叙述,正确的是()A .群落的丰富度是指群落的多少B .群落的丰富度是指群落中物种数目的多少C.群落中动物的数目有很多,说明丰富度大D .农田中生物种类较多,丰富度大答案B解析群落的丰富度是指群落中物种(生物的种类)数目的多少,B正确,A、C错误;农田中生物种类较少,丰富度小,D错误。

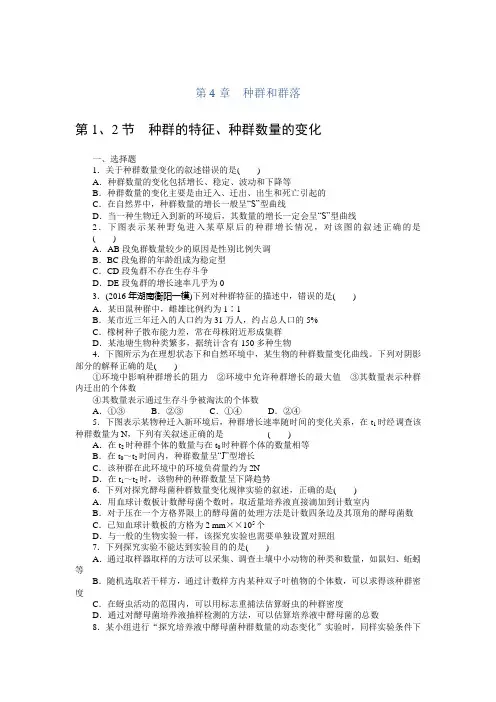

第4章种群和群落第1、2节种群的特征、种群数量的变化一、选择题1.关于种群数量变化的叙述错误的是()A.种群数量的变化包括增长、稳定、波动和下降等B.种群数量的变化主要是由迁入、迁出、出生和死亡引起的C.在自然界中,种群数量的增长一般呈“S”型曲线D.当一种生物迁入到新的环境后,其数量的增长一定会呈“S”型曲线2.下图表示某种野兔进入某草原后的种群增长情况,对该图的叙述正确的是()A.AB段兔群数量较少的原因是性别比例失调B.BC段兔群的年龄组成为稳定型C.CD段兔群不存在生存斗争D.DE段兔群的增长速率几乎为03.(2016年湖南衡阳一模)下列对种群特征的描述中,错误的是()A.某田鼠种群中,雌雄比例约为1∶1B.某市近三年迁入的人口约为31万人,约占总人口的5%C.橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群D.某池塘生物种类繁多,据统计含有150多种生物4.下图所示为在理想状态下和自然环境中,某生物的种群数量变化曲线。

下列对阴影部分的解释正确的是()①环境中影响种群增长的阻力②环境中允许种群增长的最大值③其数量表示种群内迁出的个体数④其数量表示通过生存斗争被淘汰的个体数A.①③B.②③C.①④D.②④5.下图表示某物种迁入新环境后,种群增长速率随时间的变化关系,在t1时经调查该种群数量为N,下列有关叙述正确的是()A.在t2时种群个体的数量与在t0时种群个体的数量相等B.在t0~t2时间内,种群数量呈“J”型增长C.该种群在此环境中的环境负荷量约为2ND.在t1~t2时,该物种的种群数量呈下降趋势6.下列对探究酵母菌种群数量变化规律实验的叙述,正确的是()A.用血球计数板计数酵母菌个数时,取适量培养液直接滴加到计数室内B.对于压在一个方格界限上的酵母菌的处理方法是计数四条边及其顶角的酵母菌数C.已知血球计数板的方格为2 mm××105个D.与一般的生物实验一样,该探究实验也需要单独设置对照组7.下列探究实验不能达到实验目的的是()A.通过取样器取样的方法可以采集、调查土壤中小动物的种类和数量,如鼠妇、蚯蚓等B.随机选取若干样方,通过计数样方内某种双子叶植物的个体数,可以求得该种群密度C.在蚜虫活动的范围内,可以用标志重捕法估算蚜虫的种群密度D.通过对酵母菌培养液抽样检测的方法,可以估算培养液中酵母菌的总数8.某小组进行“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验时,同样实验条件下分别在4支试管中进行培养(见下表),均获得了“S”型增长曲线。

第 4 章第 3 节一、选择题1.说明生物群落在垂直方向上具有分层现象的是( )A.森林中有乔木层、灌木层、草本层等B.一片竹林中的竹子高矮不一C.森林中的树木的间隙有较多的灌木和草丛D.鹿群中有的鹿高,有的鹿矮解析:B、D 选项描述的同种生物,是一个种群,而垂直结构则是群落具有的特征;C 选项中描述的则是群落的水平结构。

答案: A2.下图表示从南极经过赤道到北极,在纬度梯度上群落中物种丰富度的变化趋向。

下列说法正确的是( )A.从极地向热带推移,群落中物种的丰富度变小B.该现象表明某个地区群落中物种丰富度的变化主要取决于光照条件C.随纬度升高,物种丰富度逐渐变小D.如果环境严重受污染,生物多样性很可能升高解析:从极地向热带推移,物种丰富度变大;由图示可知物种丰富度的变化主要取决于温度条件;如果环境严重受污染,生物多样性会降低。

答案: C3.在探究土壤中小动物类群丰富度的实验中,某生物小组设计的采集小动物的装置如右图所示,有关说法正确的是( )A.利用土壤动物的趋光性B.灯罩的功能是防止昆虫逃跑C.金属筛阻止小动物向下移动D.广口瓶中需要加入体积分数为 70%的酒精溶液解析:应是利用土壤动物的趋暗、避高温、趋湿的生活习性,A 错误;灯罩可保证更多的光线和热量集中到土壤样品,B 错误;一些小动物正是通过金属筛向下移动进入广口瓶,C 错误;体积分数为 70%的酒精溶液可将收集到的小动物及时固定,防止腐烂,D 正确。

答案:D4.在自然界中,每一种生物几乎都受到周围其他生物的影响。

右图表示甲、乙两种生物之间的数量变化关系,在下列四个营养关系图中,与其所表示的种间数量关系最相符合的是( )解析:题图中,甲、乙之间为捕食关系(乙捕食甲)。

4 个选项的箭头表示物质和能量流动的方向,A 表示互利共生关系;B 表示寄生关系;C 中甲、乙之间为竞争关系,而丙可以是生物,也可以是非生物;D 表示捕食关系。

答案:D5.下图示某孤岛上存在捕食关系的两种生物种群个体数量变化,据图分析正确的是( )A.种群①为捕食者,种群②为被捕食者B.种群②个体的体积大C.孤岛上将只剩下种群②D.种群②的数量随种群①的数量减少而减少解析:把柱状图的顶点连起来,做成曲线,一般来说,数量先减少的是被捕食者,所以种群①是被捕食者,种群②会随着种群①数量的减少而减少,因为食物减少。

第4 章第3 节群落的结构一、选择题1.下列关于群落的叙述中,不正确的是( )A.群落由不同的种群构成B.群落中的生物都是同种个体C.群落具有空间结构D.群落中各生物之间具有直接或间接的关系解析:群落是生活在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。

也可以说是同一时间内聚集在一定区域中的各种生物种群的集合。

群落水平研究的问题之一是群落的空间结构,包括垂直结构和水平结构。

答案: B2.下图为某一区域M、N 两物种的资源利用曲线(纵、横坐标分别表示被M、N 两个物种所摄取的食物数量和种类),其中表述正确的是( )A.曲线不重叠时,M 与N 之间一定不存在竞争B.b 越大,生物适应环境的能力越弱C.M、N 将呈现“J”型增长D.d<b 时,M 与N 种间竞争激烈解析: A 项中曲线不重叠时,M 与N 不存在食物上的争夺,但有其他方面(如空间、其他资源等)的争夺。

B 项中b 越大,生物适应环境的能力越强。

C 项中M、N 有竞争,是“S” 型增长。

只有D 项是正确的,d<b 时,说明生态位交叉更大,竞争更为激烈。

答案: D3.在探究土壤中小动物类群丰富度的实验中,某生物小组设计的采集小动物的装置如图所示,有关说法正确的是( )A.利用土壤动物的趋光性B.灯罩的功能是防止昆虫逃跑C.金属筛网阻止小动物向下移动D.广口瓶中需要加入体积分数为70%的酒精溶液解析: A 错误:应是利用土壤动物的趋暗、避高温、趋湿的生活习性。

B 错误:灯罩可保证更多的光线和热量集中到土壤样品。

C 错误:一些小动物正是通过金属筛网向下移动进入广口瓶。

D 正确:体积分数为70%的酒精溶液可将收集到的小动物及时固定,防止腐烂。

答案: D4.下列关于“土壤中小动物类群丰富度的研究”叙述中,错误的是( )A.许多土壤动物有较强的活动能力,而且身体微小,适合用样方法进行调查B.该实验调查的指标是动物种类的丰富度和数量丰富度C.样土塑料袋上应标明取样的地点和时间D.可设计数据收集和统计表,分析所收集的数据解析:有较强活动能力的土壤动物,不适于用样方法;身体微小的动物,也不适于用标志重捕法。

训练3 群落的结构

基础过关

1.下列属于种间竞争实例的是( )

A.蚂蚁取食蚜虫分泌的蜜露

B.以叶为食的菜粉蝶幼虫与蜜蜂在同一株油菜上采食

C.细菌与其体内的噬菌体均利用培养基中的氨基酸

D.某培养瓶中生活的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少

2.下列表格表示一个岛上的国家公园中狼和驼鹿的种群变化情况,下列结论中最适合

这两个种群变化情况的是( )

年份1970 1972 1974 1976 1978 1980 狼种群数量10 12 20 25 18 18 驼鹿种群数量90 115 145 105 95 98 A.

B.狼和驼鹿的数量变化相互没有关系

C.驼鹿数量随狼群数量的增加而增加

D.两个种群的数量同时增加或减少

3.自然界中不同生物之间的共生关系一般理解为“互相依存,互惠互利”。

下列存在

共生关系的是( )

A.亲鸟与其雏鸟

B.豆科植物与链球菌

C.北极熊与海豹

D.牛与其胃肠中分解纤维素的细菌

4.在自然界中,每一种生物几乎都受到周围其他生物的影响。

右图

中表示甲、乙两种生物之间的数量变化关系,在下列4 个营养关系图

中,与题干所示的种间数量关系最符合的是( )

5.关于群落的结构,以下理解不正确的是( )

A.竹林中竹子高低错落有致,其在垂直结构上有分层现象

B.动物在群落中垂直分布与植物的分层现象密切相关

C.淡水鱼占据不同的水层,出现的分层现象与各种鱼的食性有关

D.不同地段生物种类有差别,在水平方向上呈镶嵌分布

6.在同一纬度地区,引起植被分布呈“森林→草原→荒漠”的主要影响因素是( )

A.温度B.阳光C.水分D.矿物质

7.下列关于土壤动物丰富度统计的叙述,不正确的是( )

A.同一区域内不同种类的土壤小动物的丰富度可能不同

B.不同地域内的同一种土壤小动物的丰富度可能不同

C.同一区域内不同时间段的同一种土壤小动物的丰富度是相同的

D.一般在林下或落叶及腐殖质较为丰富的地方土壤小动物较多

8.关于“土壤中小动物类群丰富度的研究”的说法,错误的是( )

A.该研究过程是:提出问题→制订计划→实施计划→分析实验结果→得出结论

B.许多土壤小动物有较强的活动能力,可采用标志重捕法进行调查

C.利用小动物的避光避热性,可采用带灯罩的热光源收集样土中的小动物

D.为了调查不同时间土壤中小动物丰富度,可分别在白天和晚上取同一地块的土样能力提升

9.生活在一个生物群落中的两个种群(a,b)的数量变化如图,

下列判断正确的是( )

A.a 种群与b 种群为捕食关系,a 种群依赖于b 种群

B.a 种群与b 种群为竞争关系,竞争程度由强到弱

C.a 为“S”型增长,其增长受本身密度制约

D.b 为“J”型增长,始终受到a 种群的制约

10.科研人员对江苏某地沿海滩涂米草群落和裸露泥滩的大型底栖(土壤)动物丰富度进

行了对比研究。

在相同取样条件下,利用一种常用底泥采样器(50 cm×50 cm×30 cm) 采得各动物类群的物种数和个体总数如下表。

下列有关本研究的叙述,正确的有( )

A.米草泥滩的大型底栖动物物种丰富度高于裸露群落

B.米草群落的大型底栖动物种群密度高于裸露泥滩

C.改用另一规格的常用底泥采样器会影响对比研究的结论

D.改变采样的时间会影响采集到的物种数和个体总数

11.科学家在一池塘里将两种鱼分别单独和混合饲养。

一段时间后,检测出四类食物在它

们胃内所占比例如下表。

下列有关叙述中,正确的是( )

饲养方式植丛中的动物底栖动物浮游动物其他

鱼种 a 单养0.42 0.12 0.01 0.45 混养0.05 0.35 0.05 0.55

鱼种 b

单养0.43 0.23 0.01 0.33

混养0.40 0.12 0.04 0.44

没在池底④混养时鱼种a 多出没在池底,鱼种b 多出没在植丛中⑤混合放养有利于对资源和空间的利用

A.①④⑤B.①③⑤

C.②④⑤D.①③④

12.下图表示3 个共存物种的资源利用曲线,图a 和图b 中3 个物种的资源利用状况不

同,下面是对图a 中3 个物种与图b 中3 个物种相比较的几种说法,正确的是( ) A.图a 中3 个物种的种内斗争激烈,图b 中3 个物种的种间竞争激烈

B.图a 中3 个物种的种间竞争激烈,图b 中3 个物种的种内斗争激烈

C.如果资源有限,图a 中物种2 有被排除的危险,图b 中物种3 有被排除的危险

D.两图中的物种间的种间斗争激烈程度相同

13.拟谷盗是危害粮食的一类昆虫,现将甲、乙两种拟谷盗等量混养在不同环境条件下

的同种面粉中。

培养一段时间后,分别统计两种拟谷盗种群的数量(以两种拟谷盗数量总和为100%),结果如下表:

(1)

(2)甲拟谷盗与乙拟谷盗两个种群之间的关系为。

(3)在本实验中,引起两种拟谷盗种群数量变化的非生物因素是。

(4)从实验中可看出,在同一环境条件下两种拟谷盗种群的数量变化不同,表明物种的

因素起重要作用。

14.在某栎林中,植物和动物的分布如下表:

(1)上表体现了生物群落的,它反映了动物、植物都具有现象。

(2)某栎林中,上层、中层、下层的植物种类不同,这种分布的差异主要与哪种非生物因

子有关?。

(3)栎林中动物的分布取决于植物的分布,这是因为植物能为动物的生存提供

,而且动物的这种分布有利于减轻物种之间的。

个性拓展

15.跳虫、甲螨和线虫是土壤中的主要动物类群,对动植物的分解起重要作用。

请回答:

(1)由于跳虫和甲螨活动能力,身体,不适合用手直接捕捉,常采

用吸虫器等进行采集。

(2)现要采集大量的跳虫用于实验室培养,最好选择下图中的吸虫器,理由是。

若要采集大量的甲螨作为标本保存,最好选择吸虫器,理由是。

(3)现在一培养罐内同时培养跳虫、甲螨和线虫三个种群,若他们均仅以罐内已有的酵母菌为食,则跳虫与甲螨之间的关系是,线虫与酵母菌之间的关系是。

答案

1.D 2.A 3.D 4.D 5.A 6.C 7.C 8.B 9.C 10.D

11.A 12.A

13.(1)如图所示

(2)竞争(3)温度和湿度(4)遗传

14.(1)垂直结构分层(2)光照(3)食物和栖息场所竞争

15.(1)较强微小(2)B 该吸虫器中的湿棉花模拟了土壤湿润环境,利于跳虫存活

D 该吸虫器中的酒精可将收集的甲螨及时固定,防止腐烂(3)竞争捕食

仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.

Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Pour l 'étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.т о л ь кодля людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческихцелях.

以下无正文。