中国法制史第一章..

- 格式:ppt

- 大小:240.00 KB

- 文档页数:13

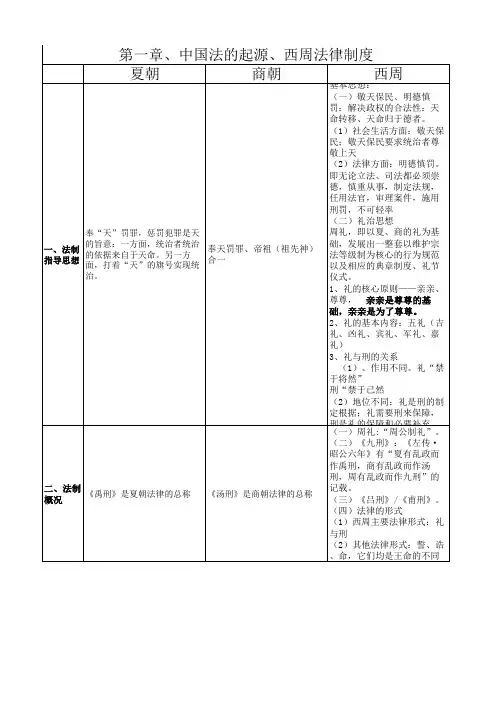

第一章中国法制史第一章中国法制史一、西周时期(前1066-前771)――以德(礼)治国(一)法制思想☆周初统治者继承了夏商以来的神权政治学说,并进一步提出了“以德配天,明德慎罚”的政治法律主张。

(1)这里的“天”仍是夏商以来一直尊奉的“上天”,(2)“德”的要求,主要包括三个基本方面:敬天,敬祖,保民。

(3)“德教”的具体内容即为内容广博的“礼治”,即要求君臣上下父子兄弟都按既有的“礼”的秩序去生活,从而达到一种和谐安定的境界,使天下长治久安。

“明德慎罚”的具体要求可以归纳为“实施德教,用刑宽缓”,其中“实施德教”是前提,是第一位的。

这种“礼”、“刑”结合的宏观法制特色,被后世奉为中国政治法律制度理想的原则与标本。

(二)法制主要内容――“礼”“刑”☆ 1、礼。

中国古代的礼有二层含义:(1)抽象的精神原则,可归纳为两个方面:1“亲亲”亲近应该亲近的人,而且“亲亲父为首”,全体亲族成员应以父家长为中心;2“尊尊”尊敬应该尊敬的人,而且“尊尊君为首”,应以君主为中心。

(2)具体的礼仪形式,主要有五个方面:“五礼” 1军,行兵仗之礼; 2凶,丧葬之礼; 3嘉,冠婚之礼; 4宾,迎宾待客之礼; 5吉,祭祀之礼。

2、刑(1)五刑:中国古代使用的五种刑罚手段的总称。

(2)先秦时期的五刑通常指:墨(黥qíng)、劓[yì]、�|(刖或斩趾)、宫、大辟五种残人肢体的肉刑。

[1]3、礼刑关系(1)出礼入刑《汉书・陈宠传》“礼之所去,刑之所取,失礼则入刑,相为表里”。

礼刑二者共同构成西周法律的完整体系。

(2)礼不下庶人、刑不上大夫这是中国古代法律中的一项重要法律原则,它强调平民百姓与贵族官僚之间的不平等,强调官僚贵族的法律特权。

1“礼不下庶人”强调礼有等级差别,禁止任何越礼的行为;2“刑不上大夫”强调贵族官僚在适用刑罚上的特权。

--------------------------------------------------------------------------------[1]西汉初年,文帝、景帝时曾宣布废除肉刑,以笞、杖等来代替。

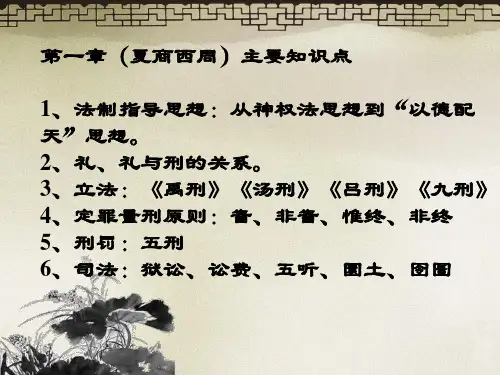

中国法制史需要背诵知识点第一章中国法律起源和夏商法律制度1、禹刑:夏朝法律制度的总称。

2、圜土:夏、商、西周监狱的总称。

3、夏朝法律制度的主要内容:(1)“夏有乱政,而作禹刑”。

4、商朝的主要立法:“商有乱政,而作汤刑”汤刑:商朝法律制度的总称5、奴隶制五刑:墨、劓、刖、宫、大辟(重点)6、商朝王位继承制度的发展变化:商朝末期:嫡长继承制——就是“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长。

”指的是父亲死后,将王位传给正妻生的长子,是中国古代的主要继承制度。

7、商朝立法指导思想:神权法(重点)第二章西周的法律制度1、九刑:西周实行的九种刑罚:墨、劓、刖、宫、大辟、流、赎、鞭、扑2、田里不鬻:西周初期土地所有权的一种制度,天下土地的所有权归周天子一人所有,诸侯和臣属对分封的土地只有占有、使用权而无处分权,不许买卖。

3、囹圄:西周监狱的名称4、《九刑》:西周成文刑书的统称。

“周有乱政,而作九刑”5、西周的司法机关:中央:大司寇——全国最高司法机关小司寇——中央直辖地区的司法机关士师——国都之内的司法官吏地方:乡士、遂士6、西周定罪量刑的原则(1)耄悼之年有罪不加刑(2)区分眚、非眚、非终、惟终(重点)(3)罪疑从赦(4)刑罚世轻世重:“刑新国用轻典,刑平国用中典,刑乱国用重典”,刑罚手段的运用要以形势而定,要视治安状况的优劣而分别实施。

7.西周时期的“狱”指刑事案件,审理刑事案件称为“断狱”;“讼”指民事案件,审理民事案件称为。

“听讼”。

8.西周时期的“五听”指断案时判断当事人陈述真伪的五种方式,即辞听、色听、气听、耳听、目听。

说明西周时期已经注意到司法心理问题并将其运用到司法实践中。

一.西周的“以德配天,明德慎罚”思想(重点)①内容:1.“上天”只把统治人间的“天命”交给那些有德者;一旦统治者失“德”,也就失去了上天的庇护,新的有德者就会应运而生,取而代之。

(2005年63题B项考)2.“德”的要求主要包括三个基本方面:敬天、敬祖、保民,也就是要求统治者恭行天命,尊崇天帝与祖宗的教诲,爱护天下的百姓,做有德有道之君。

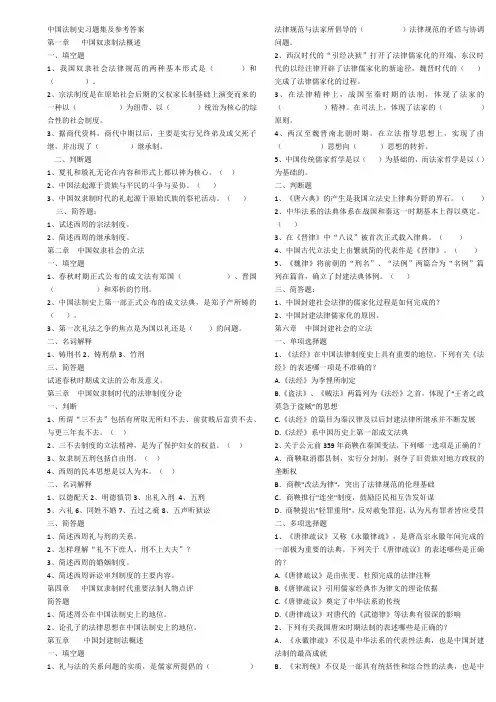

中国法制史习题集及参考答案第一章中国奴隶制法概述一、填空题1、我国奴隶社会法律规范的两种基本形式是()和()。

2、宗法制度是在原始社会后期的父权家长制基础上演变而来的一种以()为纽带、以()统治为核心的综合性的社会制度。

3、据商代资料,商代中期以后,主要是实行兄终弟及或父死子继,并出现了()继承制。

二、判断题1、夏礼和殷礼无论在内容和形式上都以神为核心。

()2、中国法起源于贵族与平民的斗争与妥协。

()3、中国奴隶制时代的礼起源于原始氏族的祭祀活动。

()三、简答题:1、试述西周的宗法制度。

2、简述西周的继承制度。

第二章中国奴隶社会的立法一、填空题1、春秋时期正式公布的成文法有郑国()、晋国()和邓析的竹刑。

2、中国法制史上第一部正式公布的成文法典,是郑子产所铸的()。

3、第一次礼法之争的焦点是为国以礼还是()的问题。

二、名词解释1、铸刑书2、铸刑鼎3、竹刑三、简答题试述春秋时期成文法的公布及意义。

第三章中国奴隶制时代的法律制度分论一、判断1、所谓“三不去”包括有所取无所归不去、前贫贱后富贵不去、与更三年丧不去。

()2、三不去制度的立法精神,是为了保护妇女的权益。

()3、奴隶制五刑包括自由刑。

()4、西周的民本思想是以人为本。

()二、名词解释1、以德配天2、明德慎罚3、出礼入刑4、五刑5、六礼6、同姓不婚7、五过之疵8、五声听狱讼三、简答题1、简述西周礼与刑的关系。

2、怎样理解“礼不下庶人,刑不上大夫”?3、简述西周的婚姻制度。

4、简述西周诉讼审判制度的主要内容。

第四章中国奴隶制时代重要法制人物点评简答题1、简述周公在中国法制史上的地位。

2、论孔子的法律思想在中国法制史上的地位。

第五章中国封建制法概述一、填空题1、礼与法的关系问题的实质,是儒家所提倡的()法律规范与法家所倡导的()法律规范的矛盾与协调问题。

2、西汉时代的“引经决狱”打开了法律儒家化的开端,东汉时代的以经注律开辟了法律儒家化的新途径,魏晋时代的()完成了法律儒家化的过程。

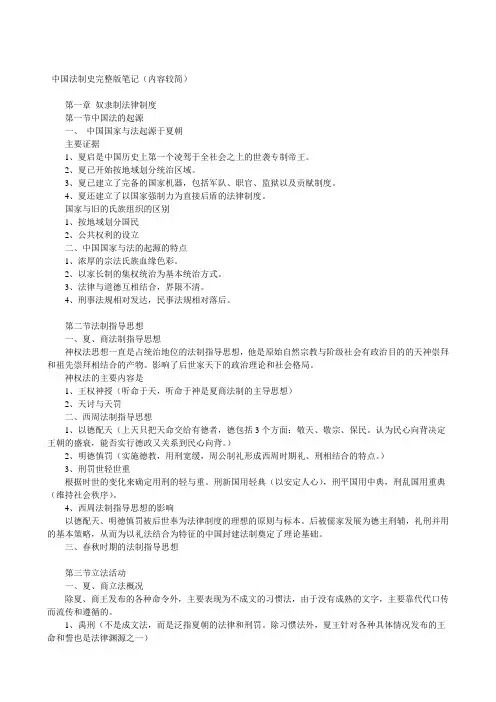

中国法制史完整版笔记(内容较简)第一章奴隶制法律制度第一节中国法的起源一、中国国家与法起源于夏朝主要证据1、夏启是中国历史上第一个凌驾于全社会之上的世袭专制帝王。

2、夏已开始按地域划分统治区域。

3、夏已建立了完备的国家机器,包括军队、职官、监狱以及贡赋制度。

4、夏还建立了以国家强制力为直接后盾的法律制度。

国家与旧的氏族组织的区别1、按地域划分国民2、公共权利的设立二、中国国家与法的起源的特点1、浓厚的宗法氏族血缘色彩。

2、以家长制的集权统治为基本统治方式。

3、法律与道德互相结合,界限不清。

4、刑事法规相对发达,民事法规相对落后。

第二节法制指导思想一、夏、商法制指导思想神权法思想一直是占统治地位的法制指导思想,他是原始自然宗教与阶级社会有政治目的的天神崇拜和祖先崇拜相结合的产物。

影响了后世家天下的政治理论和社会格局。

神权法的主要内容是1、王权神授(听命于天,听命于神是夏商法制的主导思想)2、天讨与天罚二、西周法制指导思想1、以德配天(上天只把天命交给有德者,德包括3个方面:敬天、敬宗、保民。

认为民心向背决定王朝的盛衰,能否实行德政又关系到民心向背。

)2、明德慎罚(实施德教,用刑宽缓,周公制礼形成西周时期礼、刑相结合的特点。

)3、刑罚世轻世重根据时世的变化来确定用刑的轻与重。

刑新国用轻典(以安定人心),刑平国用中典,刑乱国用重典(维持社会秩序)。

4、西周法制指导思想的影响以德配天、明德慎罚被后世奉为法律制度的理想的原则与标本。

后被儒家发展为德主刑辅,礼刑并用的基本策略,从而为以礼法结合为特征的中国封建法制奠定了理论基础。

三、春秋时期的法制指导思想第三节立法活动一、夏、商立法概况除夏、商王发布的各种命令外,主要表现为不成文的习惯法,由于没有成熟的文字,主要靠代代口传而流传和遵循的。

1、禹刑(不是成文法,而是泛指夏朝的法律和刑罚。

除习惯法外,夏王针对各种具体情况发布的王命和誓也是法律渊源之一)2、汤刑(商有乱政而汤作刑不成文的习惯法仍占很大比重,除此誓、诰、命也是当时重要的法律渊源。

第一章夏、商的法律制度(约公元前21世纪一一公元前11世纪)第一节中国法的起源和夏朝的法律制度一、中国法的起源法的起源是一个漫长的历史过程。

在原始社会末期,由于生产力水平的提高,私有财产逐渐出现,人类由无阶级社会逐步进入阶级社会。

原始氏族组织逐步转化为国家组织。

原始社会的部分习俗逐步转化为法律,这个历史发展过程在我国大约是传说中的尧、舜、禹时代。

历史上关于尧、舜、禹相继禅让的传说,反映了推举部落联盟领袖的原始民主制度。

但是,禹继位以后,这种制度遭到破坏,禹晚年,部落联盟推举伯益继承禹位,禹却在暗中培植儿子启的势力,要传位给启。

禹死后,启凭借禹的威望和既得的权力,“攻益而夺之天下”,“故诸侯皆去益而朝启”.从此,“天下为公”转变为“天下为家”。

这是中国奴隶制国家形成的最终标志,与此同时,也出现了奴隶制的法制。

中国国家与法的形成,体现了人类社会发展的一般规律。

但是,由于独特的自然环境和人文环境的影响,中国国家与法在形成之初便具备了鲜明的特色。

(一)氏族血缘关系随着国家的形成而日益强化。

以血缘关系联结起来进行生产和生活,是人类氏族社会的本质,也是原始农业经济所决定的社会特点。

在这种社会条件下,个人的生存,完全依赖于氏族和土地。

国家与法的出现,不可能立即改变这种社会经济状况,不过是将血缘关系中自然体现出的亲疏尊卑关系打上阶级的烙印,以法律强制维护这种亲疏尊卑关系,因此,国家与法的形成,不但未能使人们的血缘关系有所松动,反而使之日益强化,使中国奴隶制国家组织,向家国一体的格局发展,西周的宗法制即是这种格局的完备形态。

(二)原始的礼由习惯演化为法礼的最初涵义是指祭祀的仪式,出于对祖先和神明的尊崇和敬畏,参与祭祀是氏族全体成员的习惯,也是氏族所有成员的基本权利。

人们在祭祀仪式中不同的地位和不同的作用是由血缘上的长幼、亲疏自然决定的。

进入阶级社会以后,统治者垄断了祭祀权,把它与政治权力结合起来,原来用以区别血缘亲疏、长幼的礼进而具有了在国家组织中确认尊卑等级地位的法的性质,于是,亲贵合一,礼法难分构成中国国家组织与法的另一特色。

中国法制史笔记第一编:上古时期的法制"第一章:中国法律的起源;一、中国法律产生的自然和社会环境?幅员辽阔,相对封闭的内陆自然环境。

,2、人力耕织,自给自足的小农方式。

5 以家庭为本位的宗法等级社会结构。

4、统一国家和中央集权的政治体制。

5、圣贤治国、礼法结合的中华传统文化。

, 二、中国法律形成的历史过程?'中国法律习惯发源于传说中的尧、舜时期,正式形成于夏代。

三、中国法律起源的主要特点?1 与西方相似,中国法律也是在古代氏族制度向国家制度的过渡时期形成的。

2、与古罗马法律是对氏族习惯的根本变革不同,中国法律是氏族习惯的直接延续和发展。

3、与古希腊、罗马法律的产生未受暴力干涉不同,中国法律是通过部落武力征服和用暴力维持宗法秩序而形成的。

4、与古希腊法律在家族制解体的基础上产生不同,中国法律形成的社会基础是父系家族宗法关系,礼是法律的基本内容。

与其他国家相比,中国法律起源还有既承认“王权神授”,又强调“天人合一”;既赋予“礼义”予法律效力,又强调以刑为主,“法”即是刑的特点。

第二章:主要立法活动夏朝:(前21世纪—前16世纪)、商朝(前16世纪—前11世纪)、周朝(前11世纪—前476年),是中国法律形成的初成时期,中华民族自此进入了文明时代。

自夏朝开始,法律以国家意志的方式表现出来,并具备国家强制力的固定形式。

夏朝:共传14世、17王、471年。

禹是创始人,禹死后由其子启继承王位。

史称“家天下”的开端,即正式确立了王权世袭的制度。

陆续制定了《禹刑》《政典》等,《尚书·五子之歌》载:“明明我祖,万帮之君,有典有则,贻厥子孙”。

可见夏朝法制,已有礼、有刑、有典、有则,初具体系。

商朝:共传17世,31王、约600年左右。

商朝的法律制度比夏朝有了很大的发展,特点:“天讨有罪”和刑罚残酷。

商朝初期有《汤刑》《官刑》等立法,中期即盘庚迁殷之后,继续“尊成汤之法”,并对《汤刑》作重大修订;后期以纣王为代表,“重刑辟”,施酷刑。

第一章中国法律的起源和夏商法律制度第一节中国法律的起源一、中国法律的起源夏王朝诞生,产生于父系社会末期(据迄今发现的考古资料和文献记载,我们认为中国在尧舜时代和河南龙山文化晚期产生法律)也成为国家进行阶级统治和调整统治阶级内部成员关系的工具二、“法”“刑”“律”的含义✓“法”迄今仅见的最早的是在西周金文中商周人只知有“刑”而不知有“法”,大量引用“法”字是春秋之后的事“法”的观念,产生于战国时期,其实践来源是春秋末期产生,战国时期得到蓬勃发展的成文法运动。

战国时期度量衡逐步统一,为了反映国家公布的“法”的行为规范性质,逐渐出现了由“法”字和度、量、衡各字构成的词,表示严格、具体的各种标准、规范。

✓商鞅“改法为律”三、中国法律起源的特点1.刑起于兵,兵刑同制2.原始风俗转变为法律3.血缘纽带关系影响至深4.维护部落首领的政治权力的集中和强化第二节夏商立法概况一、立法思想夏商以“恭行天罚”、“天讨”的神权思想作为法律的思想基础宣言“君权神授”、“王权神佑”,使统治政权合法化和神圣化原始自然宗教和阶级社会有政治目的的天神崇拜与祖先崇拜的产物——神权,渗透于社会生活的方方面面二、立法活动(一)王命:包括誓、诰、命等多种形式誓:意味约束诰:古“告”字,其义为告诫命:指君主的命令(二)禹刑、汤刑✓禹刑不一定是禹在位时制定的法,可能是夏朝法律规范的总称。

以禹为名表示对夏族杰出祖先和开国之君的怀念和崇敬。

✓汤刑,一般指商朝法律的总称,和禹刑一样,以汤为名表示对上组杰出领袖和开国之君汤的怀念和崇敬。

(三)官刑据古籍记载,夏商时已有约束和惩治官吏的官刑。

第三节夏商法律的基本内容一、行政法律规范(一)国王是国家的最高统治者(二)中央行政管理体制(三)地方行政官吏体制二、军事管理制度三、刑事法律规范(一)五行:墨、劓、髌、宫、大辟(二)刑罚罪名的规定:不孝罪、不从王命罪、危害社会,破坏公共秩序罪、贼杀罪、不事农业罪、弃灰于公道罪······(三)刑法的适用原则由人罚代替天罚具有以肉刑为主的身体残害报复主义刑罚为特点1.罪及本人,刑不诛连的原则2.疑罪从轻的原则3.不杀无辜的恤刑原则4.过失从轻的原则四、经济法律规定(一)土地管理:土地王有,即国有制(二)赋税制度:1.赋纳2.贡献(三)手工业生产管理制度(四)商业管理制度(五)自然资源立法:“禹禁”第四节夏商司法制度一、法官二、国王三、审判制度四、证据制度1.神明的暗示2.卜辞五、监狱制度第二章西周法律制度第一节立法概况一、西周的立法指导思想✓“天罚”思想✓明德慎罚:所谓明德,就是提倡尚德、敬德,它是慎罚的指导思想和保证。

《中国法律史》主要知识点第一章夏商西周时期1、思想:“奉天罚罪”、“以德配天”、明德慎罚2、礼、礼与刑的关系3、立法:《禹刑》《汤刑》《吕刑》《九刑》4、定罪量刑原则:眚、非眚、惟终、非终5、刑罚:五刑6、司法:狱讼、讼费、五听、圜土、囹圄1.“奉天”5.刑罚:五刑夏朝适用的刑罚主要有两大类。

第一类是五刑。

这五刑是指大辟、膑(原为刵)辟、宫(原为椓)辟、劓和墨。

这五刑源于苗人的五虐之刑,但对“五虐之刑”作了改革。

五刑由死刑和肉刑组成,其中的大辟就是死刑;膑辟、宫辟、劓和墨均为图刑,分别是剔去罪犯的膝盖骨、损害罪犯的生殖器官、割去罪犯的鼻子和在罪犯的脸额部位刺字。

第二类是赎刑。

这在当时是一种用铜来赎罪的刑罚,而且“五刑”都在可赎的范围之内。

这是一种适用于奴隶主贵族的刑罚。

《魏书·刑罚志》记载:“夏刑则大辟二百、腕辟三百、宫辟五百,则、墨各千,殷因于夏,盖有损益。

”第二章春秋战国时期1、成文法的公布(具体史实、争议及意义)2、《法经》(内容及特点)及影响3、商鞅的“改法为律”第三章秦汉时期1、法制指导思想的演变:纯任法家,黄老思想,独尊儒术。

2、法律形式:律令科比(式、法律答问、廷行事)3、睡虎地秦简、岳麓秦简、张家山汉简,九章律、汉律六十篇4、亲亲得相首匿、上请5、秦朝徒刑类别、汉朝刑制改革6、公室告与非公室告、春秋决狱、秋冬行刑第四章魏晋南北朝时期1、三部主要律典的编纂体例变化及其特点:《新律》、《泰始律》、《北齐律》2、法律儒家化的体现:八议、准五服以制罪、重罪十条、官当。

3、刑罚制度的变化。

4、大理寺、刑讯制度化、登闻鼓直诉制度第五章隋唐时期1、《开皇律》、《贞观律》、《唐律疏议》;唐律的地位。

2、五刑、十恶。

3、贵族官僚特权原则;同居相为隐原则;化外人相犯原则;类推原则。

4、三司推事;刑讯制度;死刑三复奏、五复奏制度。

第六章宋元明清时期1、宋、明清法制指导思想2、《宋刑统》、《元典章》、《大明律》、《大诰》、《大清律例》;编敕、断例与指挥;条例3、重其所重,轻其所轻4、折杖法、刺配、凌迟;立决与监候、充军、发遣5、审刑院、《洗冤集录》、鞫谳分司制、理雪制、务限法、翻异别推制、会审制度、大审、秋审、廷杖、厂卫第七章近现代1、清末变法思想2、《大清现行刑律》、《大清刑律》,礼法之争;3、《钦定宪法大纲》、十九信条、领事裁判权、会审公廨;4、《中华民国临时约法》、袁记约法、贿选宪法;5、《中华苏维埃共和国宪法大纲》、《共同纲领》、6、增加现代:1954年宪法、1982年宪法;两个基本法,可以自学民事法制:1、一夫一妻多妾2、六礼3、和离;七出三不去;义绝4、嫡长子继承、诸子均分5、质、剂6、不动产买卖。

2024年司法考试大纲:法制史引导语:法制史是研究法律及相关制度的发生、发展、演变及其规律的科学。

【大纲】第一章中国法制史第一节西周至秦汉、魏晋时期的法制基本要求:了解:先秦法制主要内容、秦汉律的主要内容,这一时期的司法制度。

理解:法制思想、出礼人刑,秋冬行刑,八议、五服制罪。

熟悉:汉代亲亲得首匿原则、春秋决狱,并能够分析借鉴。

考试内容:法制思想(以德配天明德慎罚德主刑辅)先秦法制主要内容 (出礼入刑五刑契约与婚姻继承法律铸刑书与铸刑鼎《法经》)秦汉律的主要内容(罪名与刑罚文景帝废肉刑亲亲得首匿)魏晋南北朝时期法典的发展变化(名例律八议五服制罪)司法制度(大司寇五听三刺廷尉春秋决狱秋冬行刑)第二节唐宋至明清时期的法制基本要求:了解:永徽律疏,六脏,五刑,宋刑统与编敕、契约与婚姻继承法规,元代四等人制度,明律与明大诰,明清会典,罪名与刑罚,这一时期的司法制度。

理解:中华法系,十恶,保辜,立法思想与刑罚原则,清律与例国家司法考试《法制史》大纲2017国家司法考试《法制史》大纲2017。

熟悉:翻异别勘,审级管辖,会审,死刑复奏,并能够分析借鉴。

永徽律疏与中华法系十恶六脏 (受财枉法受财不枉法)保辜五刑与刑罚原则(公罪与私罪自首与类推化外人)宋刑统与编敕契约与婚姻继承法规元代四等人制度明律与明大诰清律与例(条例与则例)罪名与刑罚(折杖法刺配凌迟奸党罪)立法思想与刑罚原则(明刑弼教重其所重轻其所轻故杀与谋杀)司法制度(大理寺刑部御史台与都察院提点刑狱司与提刑按察司刑讯与仇嫌回避原则翻异别勘审级管辖廷杖与厂卫会审死刑复奏)第三节清末、民国时期的法制基本要求:了解:清末主要修律内容,清末司法体制的变化。

理解:清末“预备立宪”。

熟悉:这一时期的宪法性文件,并能够分析借鉴。

考试内容:清末“预备立宪”(《钦定宪法大纲》十九信条谘议局与资政院)清末主要修律内容(《大清现行刑律》《大清新刑律》《大清商律草案》《大清民律草案》诉讼法律与法院编制法)清末司法体制的变化(大理院法部四级三审制领事裁判权会审公廨) 《中华民国临时约法》“天坛宪草”与“袁记约法” “贿选宪法”《中华民国宪法(1947)》第二章外国法制史第一节罗马法基本要求:了解:罗马法的产生和《十二表法》的制定。