第3章+地质构造[4]

- 格式:ppt

- 大小:8.08 MB

- 文档页数:33

工程地质绪论1.工程地质学为地质学的一个应用分支,是研究人类工程活动与地质环境相互作用的一门学科。

2.工程地质条件工程活动的地质环境,亦称为工程地质条件,它包括岩土的类型与工程性质、地形地貌、地质构造、水文地质条件、物理地质现象和天然建筑材料等六个要素。

3.工程地质问题工程建筑与地质环境相互作用和相互矛盾而产生的对工程建筑的建设、施工、运营带来重大影响的地质问题。

4.工程地质学的任务研究人类工程活动与地质环境之间的相互制约关系,做到既使工程建筑经济、安全,又能合理开发与保护地质环境,是工程地质学的基本任务。

(1)查明对工程建设场地的工程地质条件;(2)解决与工程建筑有关的工程地质问题;(3)预测并论证工程地质环境的发展变化趋势,提出改善与防治措施;(4)为工程建筑的规划、设计、施工、使用和维护提供所需地质资料和数据。

5.地质工程:(Geoengineering)指以地质体为工程结构和工程的建筑材料,以地质环境为工程的建筑环境修建的一种工程。

具体地说,如开挖的边坡、矿坑、地下洞室、地基等,实际上都是地质工程。

6.工程地质学的研究对象:工程活动的地质环境。

第1篇地质学基础第1章地质作用1.地质作用概念:—由自然动力引起地球和地壳物质组成、内部结构和地壳形态不断变化和发展的作用。

2.风化作用: 地壳表层的岩石,在太阳辐射、大气、水和生物等风化营力的作用下,发生物理和化学变化,使岩石崩解破碎以至逐渐分解而在原地形成松散堆积物的过程,称为风化作用。

第2章矿物和岩石1.矿物:由地质作用形成的具有一定物理性质与化学成分的自然单质或化合物。

2.岩石:由一种矿物或多种矿物或岩屑组成的自然集合体。

3.岩石: (1)岩浆岩(火成岩) (2)沉积岩 (3)变质岩4.硬度:矿物抵抗机械刻划及摩擦的能力。

5.断口:矿物受敲击后,形成各种凹凸不平的裂开面的性质。

如锯齿状、贝壳状等。

6.岩浆岩—由岩浆侵入地壳上部或喷出地表后冷凝而形成的岩石(1)岩浆岩的结构—指岩石中矿物的结晶程度、晶粒大小、形状以及彼此间相互组合关系。

![工程地质第三章[2]](https://uimg.taocdn.com/125bb32d67ec102de2bd8925.webp)

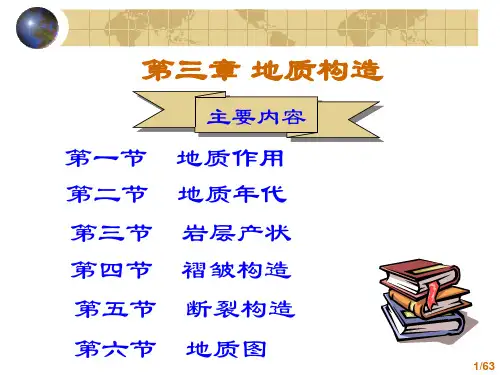

高中地理地质构造地质构造是指地球表面的地质现象和地球内部的构造特征。

地质构造的形成与地球的运动密切相关,它揭示了地球演化的规律和地球表面特征的形成原因。

地质构造可以分为内因性地质构造和外因性地质构造两大类。

本文将详细介绍高中地理地质构造的基本概念、分类、特征及其形成原因。

一、地质构造的基本概念地质构造是指地球内外因素作用下,地壳和上地幔的构造特征,包括地壳的构造、地质体的形态、构造运动和构造形成的过程等。

地质构造控制着地球表面的地形、地貌、水系等自然地理现象的形成和变化。

二、地质构造的分类1. 内因性地质构造内因性地质构造是指地壳内部的构造特征和动力学活动,包括地壳变形、地壳遗迹、构造运动等。

内因性地质构造主要是地震、火山活动、构造运动等造成的地质现象。

2. 外因性地质构造外因性地质构造是指由地表外力、气候效应、侵蚀和沉积等地质过程造成的构造特征,包括地貌、河流、湖泊、风化等。

外因性地质构造主要是由风、水、冰等外力造成的地质现象。

三、地质构造的特征地质构造有以下几个主要特征:1. 地质构造是区域性的。

地球上的地质构造往往呈现出一定的空间分布规律,一个区域内的相似地质特征会聚集在一起,形成一个完整的地质构造单元,如板块、地块等。

2. 地质构造是组合性的。

一个地质区域内常常存在多种类型的地质构造,相互交织、相互作用,形成丰富的地质构造景观。

3. 地质构造是动力性的。

地质构造是地球内外力作用的结果,构造活动量大或小,构造运动迅速或缓慢,地形地貌的变化都与构造活动有关。

4. 地质构造具有时间性。

地质构造是地球演化的历史产物,构造形成的过程需要较长的时间,形成的结果也在不断演化和发展。

四、地质构造的形成原因地质构造的形成原因主要包括内因和外因两个方面。

1. 内因内因包括地球内部的岩浆活动、构造运动和地球尺度的物质运动等。

内因构造是由地球自身的物质运动引起的,如地震、火山活动等。

2. 外因外因包括大气、水体、风、生物等地表的物质和作用力对地质构造的影响。

第三章资源的形成与分布规律1.从矿藏成因角度看,矿产大致可分为:外生、内生、变质矿产2.我国地质构造上包括三个全球性的成矿域:古亚洲成矿域、滨(环)太平洋成矿域、特提斯-喜马拉雅成矿域3.从横向看,我国境内南北方向有三条明显的纬向构造带:⑴位于北纬40º~43º的阴山—天山构造成矿带,以盛产铁、铬、镍为特征;⑵位于北纬32º31'~34º30'的秦岭-昆仑构造成矿带,主要有钼、铁、铬、镍、铜等;⑶位于北纬23º30'~25º30'的南岭构造成矿带,有钨、锡、铜、锑等4.从纵向看,我国东西方向存在北东向的三个隆起带和三个沉降带:⑴第一隆起带,主要指我国台湾省、日本群岛、琉球群岛、菲律宾等地,矿产有铜、金、铅锌;第一沉降带,指黄海、东海、南海及我国广大陆棚区并包括钓鱼岛在内,石油客观⑵第二隆起带,包括张广才岭、老爷岭、长白山岭、辽东半岛,往南至胶东半岛、东南沿海的武夷山脉和戴云山脉;第二沉降带,包括松辽、华北、江汉三大平原和渤海及北部湾,油气和盐类矿产⑶第三隆起带,包括大兴安岭、太行山、湘西黔东汞、锑及钨、金矿等;第三沉降带,包括鄂尔多斯和四川两个盆地,有丰富的石油天然气资源,盐类。

5.[名]生物圈资源:指生物圈中一切能为人类所利用的自然资源,它主要包括由地貌、土壤、植被等因素构成的土地资源,由地表水、地下水构成的水资源,由光、热、水等因素构成的气候资源和由各种动植物构成的生物资源。

6.生物圈特性:⑴整体性⑵地带性、区域性和不平衡性⑶可更新性、循环性、不可逆性和可培养性第四章资源评价原理与方法1.[名]资源评价:是根据资源类别、属性、形成原理和形成条件以及时空分布规律,从科学角度对其存在、数量、质量和可使用情况进行客观评述和估价。

2.[名]自然资源评价:就是按照一定的评价原则或依据,对一个国家或地域的自然资源的数量、质量、地域组合、空间分布、开发利用、治理保护等进行定量或定性的评定和估价。

地质构造类型及其特征

地质构造是指地球表面和地壳内部因地质力学作用而形成的各

种构造形态。

根据形成机制和特征,地质构造可以分为许多类型,

主要包括褶皱构造、断裂构造、火山构造和地形构造。

褶皱构造是由地壳中的水平应力造成的地层褶曲形变所形成的,其特征是地层的波状弯曲,包括背斜和洼陷等形态。

褶皱构造常常

形成山脉、丘陵等地形,同时也会影响地下资源的分布和运移。

断裂构造是由地壳中的垂直应力造成的地层破裂和错动所形成的,其特征是地层的位移和错动,包括正断裂、逆断裂和走滑断裂

等形态。

断裂构造常常形成断崖、断坡等地形,同时也是地震活动

的主要发生地。

火山构造是由地壳中的岩浆活动所形成的,其特征是火山口、

熔岩台地、火山锥等形态。

火山构造常常形成火山、火山岛等地形,同时也是地球表面物质循环的重要组成部分。

地形构造是由地表水力、风力、重力等因素作用所形成的地表

形态,其特征是河谷、峡谷、冰川、风蚀地貌等形态。

地形构造是

自然地理学的重要组成部分,反映了地表形态的多样性和地球表面动力学的活跃性。

总的来说,地质构造类型及其特征是多种多样的,它们相互作用、相互影响,共同构成了地球表面和地壳内部丰富多彩的地质景观。

对地质构造类型及其特征的深入研究,有助于我们更好地理解地球的演化历史和自然环境的形成过程。

地理是一门与人类生活息息相关的学科,而地质构造作为地理学中的一个重要部分,更是深深影响着我们的生活。

地质构造主要探讨地球上各种地理现象的成因、变化及其相互关系,为我们认识和利用地球提供了重要的科学依据。

地理构造作为地球科学的一个重要分支,主要研究地球的内外部结构、形态、运动规律等方面的问题。

地质构造的形成和演化是地球演化的结果,它通过地壳的构造变动、岩浆活动和地震活动等,使得地壳不断发生改变。

地球构造主要分为内部构造和外部构造。

内部构造指的是地球内部的地幔、外核和内核的构造,这些区域形成了地球的内部结构。

外部构造主要包括地壳、地形和地貌等。

地壳又可以分为地壳岩浆活动区和地壳构造带。

地壳岩浆活动区主要是指在板块相互碰撞和与地幔交互的地球表面岩浆活动的区域,而地壳构造带是指地壳中存在的断裂、褶皱和隆升沉降等地质构造形态。

地壳岩浆活动区造成了地质带的形成,而地质带又具有重要的地理意义。

地壳的构造变动和岩浆活动造成的地质带不仅是地球上自然景观的重要组成部分,还对人类的生产活动和居住环境产生了深远影响。

例如,在中国的东部沿海地区,晚中生代到新生代的构造运动造成了中国东部沿海平原的形成,这样的地理构造带适宜于农作物的生长和发展。

而在中国的西部,仰韶文化和龙山文化的兴起与黄土高原的地质构造关系密切,生长于黄土层中的作物给中国古代农业文明提供了重要支持。

除了构成宜居地带、农业适宜区的地理构造,地质构造还提供了丰富的矿产资源。

例如,斯拉夫斯夫区的煤炭储量丰富,这是由于该区域产生了大量暴露于地表的生物化石造成的。

地理构造对于煤炭等矿产资源的形成和分布有着重要的影响,研究地质构造对于矿产开发和利用具有重要的意义。

地质构造对人类的影响不仅限于自然环境的利用和生产活动,还包括自然灾害的产生。

例如,地震是地壳内部构造变动及其运动规律的结果,而地震活动所造成的地震灾害对于人类社会和经济的影响不容忽视。

通过研究地质构造,可以对地震和其他自然灾害进行预测和防范,减少灾害造成的损失。