斯金纳教学机器与程序教学综述

- 格式:doc

- 大小:42.00 KB

- 文档页数:3

斯金纳教学机器与程序教学综述刘国豪、曾浩基、凌刚、李智洪、刘儒校、陈向明【前言】斯金纳(1904~1990),美国心理学家,新行为主义学派的创始人之一,操作性条件反射理论的奠基者。

他于1904年3月20日出生与美国宾夕法尼亚洲;18岁中学毕业后进纽约哈密尔顿学院主修文学,获英语科学士学位;1926年,在哈密尔顿大学毕业时,获得了为人羡慕的霍尔利希腊奖金;1928年进哈佛大学专修心理学,在那里,他读了华生和巴甫洛夫的著作,被华生的心理学观点所吸引,从而对人和动物的行为感兴趣。

在哈佛期间,他发明“斯金纳箱”,专门用于研究老鼠和鸽子的学习,动物在斯金纳箱中的任何活动都可以被记录下来并且有自动的装备对这些装备进行分析。

斯金纳深受实证主义、操作主义及巴甫洛夫和华生著作的影响,以其深刻的研究和独到的见解创立了自己的行为主义体系。

他认为心理学应研究可以观察到的外显行为,而不是行为的内部机制,研究者的任务就在于刺激与其他实验条件和其所引起的有机体的反应之间的函数关系:R=f(S,A),但他同时指出:“在操作性条件反射的情况下,刺激是超乎实验者的控制能力的,因而就不能成为一种实验变因,所以上述公式就可以简化为:R=f(A)。

”斯金纳提出的操作性条件作用的原理,是他对有机体的行为分析的核心观点。

他以“斯金纳箱”为工具,以动物和人为被试深入研究操作性条件作用的规律,他把依随反应而发生的强化看成是增强某个反应概率的重要手段。

【主题】教学机器是一种外形像小盒子的装置,盒内装有精密的电子和机械仪器。

它的构造包括输入、输出、贮存和控制四个部分。

教学材料分解成由按循序渐进原则有机地相互联系的几百甚至几千个问题框面组成的程序。

每一个步子就是一个框面,学生正确回答了一个框面的问题,就能开始下一个框面的学习。

如果答错了,用正确答案纠正后再过渡到下一个框面。

框面的左侧标出前一框面的答案,成为对该框面问题的提示。

一个程序学完了,再学下一个程序。

教学机器的发明和使用,是教育技术发展史上教育理论与技术应用结合的典范!一.什么是教学机器1.教学机器The teaching machine, a mechanical invention to automate the task of programmed instruction.教学机器是一种可以自动执行程序教学任务的机械发明。

(什么是程序教学,下篇详细谈)教学机器种类繁多,形态各异。

从最简单的印刷文字(比如经过特殊设计编排的课本),到复杂的电脑,再到尖端科技的军用飞行训练系统,都可以算做“教学机器”。

但无论技术原理和造型外观怎样变化,教学机器所秉承的“教学工作方式”是一样的。

——呈现问题(机器)、做出回答(学习者)、呈现预设的正确答案(机器)。

2.教具、玩具与教学机器有人把黑板、图表、模型、计算器(做加减乘除等用的),还有一些益智类的小玩具,总之,可以用在课堂教学中的东西,都称为教学机器,我认为是不妥的。

教具示例教学玩具因为教学机器源于20世纪20年代(1920年代)心理学家们对自动教学(auto-instruction)的探索,“教学机器”一词的出现是1950年代的事了。

虽然也可以描述为“教学上用的装置”,但与传统教具的本质区别在于,教学机器是可以提供“反馈”的!而一般的教学挂图、地球仪、动物模型、直尺圆规都不行,它们只是客观事实,没有“提出”明确的问题,更不能“告诉”你正确答案。

二.教学机器举例第一部教学机器是1934年由Sydney L. Pressey(普来西)发明的。

但直到50年代,程序教学的方法才发展起来。

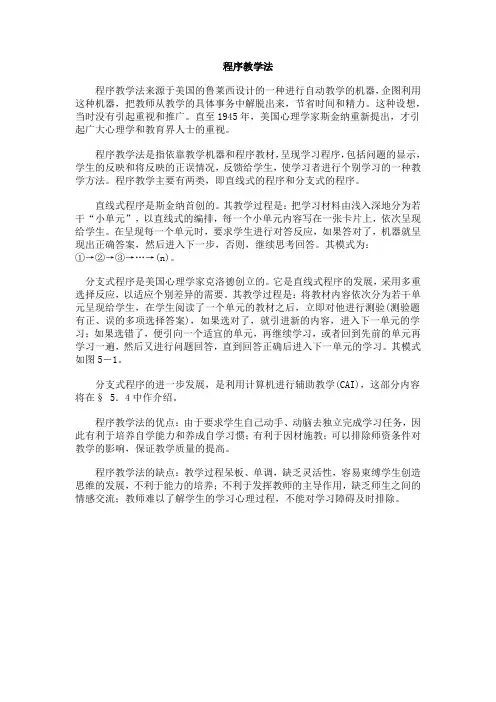

1.斯金纳箱50年代,哈佛大学的心理学家斯金纳提出,他训练老鼠和鸽子的装置也可以用与人类的教学。

上图就是著名的“斯金纳箱”。

顶上的小窗口用来呈现教学内容,紧跟着是一个与内容相配合的问题,学生在空白处写下答案,通过转动把手使机器前进,刚才写的答案就转到玻璃下面去了,不能修改,但仍能看到。

程序教学——斯金纳对教育心理学的贡献程序教学——斯金纳对教育心理学的贡献斯金纳的影响并不局限于心理学领域,他在教育界的影响甚至大大超过了在心理学界的影响,而这种巨大影响主要就源于他的另一项发明——程序教学机器。

1953年,斯金纳去他女儿的学校参观,在算术课上,他发现,很多孩子都愿意回答问题,但并不是每个孩子都有机会表现,而学生每次回答问题后老师也不一定及时给予反馈,教师本身的教学水平、心情等等对课堂质量影响很大。

对于持行为主义观点的斯金纳来说,这是很不好的,因为他十分强调“及时强化”,认为只有在反应发生后立即予以强化,行为才有可能得以保持,下一次在类似情境中才有可能以同样的方式反应。

但课堂上却完全不是这样,因此,斯金纳认为,他在课堂上看到了许多“被摧残的心灵”。

从此,他开始致力于教育改革,希望能够对学生的反应及时提供反馈并予以强化。

首先,他根据自己训练鸽子和老鼠的经验,提出了一套有别于传统教学法的教学方法——程序教学法。

这种教学方法将一个复杂的课题按照逻辑顺序细分成很多组织起来的小课题,学生学习这些小课题的时候会被提问,而且能够被立即自己的回答是否正确。

然而,这种方法在传统的课堂里却无法实施,因为一名教师不可能同时为教室里的所有学生提供强化,因此必须编制新的教科书,在书中一对一的列出问题和答案,每个问题都是为了达到理解整个课题而设置的。

为了使这种教学方法能够更加有效的实施,斯金纳参照以往别人制作的教学机器设计制成了程序教学机。

这种教学机器的特点是学生能够按照自己的能力为自己设定步调,确定学习的进度,能够及时从机器中获得反馈信息,机器根据学生学习的程度自动调整问题和学习内容的难度。

这种机器在当时十分红火,虽然后来很少再有人使用,但其思想却保留了下来,今天以计算机为基础的自我教学法就起源于这种程序教学机。

程序教学运动对教学方法带来了很大影响,在很长一段时间内,那些以操作条件反射为基础而设计的教学课件备受欢迎,在美国的大中学广为使用。

教学机器的发明和使用,是教育技术发展史上教育理论与技术应用结合的典范!一.什么是教学机器1.教学机器The teaching machine, a mechanical invention to automate the task of programmed instruction.教学机器是一种可以自动执行程序教学任务的机械发明。

(什么是程序教学,下篇详细谈)教学机器种类繁多,形态各异。

从最简单的印刷文字(比如经过特殊设计编排的课本),到复杂的电脑,再到尖端科技的军用飞行训练系统,都可以算做“教学机器”。

但无论技术原理和造型外观怎样变化,教学机器所秉承的“教学工作方式”是一样的。

——呈现问题(机器)、做出回答(学习者)、呈现预设的正确答案(机器)。

2.教具、玩具与教学机器有人把黑板、图表、模型、计算器(做加减乘除等用的),还有一些益智类的小玩具,总之,可以用在课堂教学中的东西,都称为教学机器,我认为是不妥的。

教具示例教学玩具因为教学机器源于20世纪20年代(1920年代)心理学家们对自动教学(auto-instruction)的探索,“教学机器”一词的出现是1950年代的事了。

虽然也可以描述为“教学上用的装置”,但与传统教具的本质区别在于,教学机器是可以提供“反馈”的!而一般的教学挂图、地球仪、动物模型、直尺圆规都不行,它们只是客观事实,没有“提出”明确的问题,更不能“告诉”你正确答案。

二.教学机器举例第一部教学机器是1934年由Sydney L. Pressey(普来西)发明的。

但直到50年代,程序教学的方法才发展起来。

1.斯金纳箱50年代,哈佛大学的心理学家斯金纳提出,他训练老鼠和鸽子的装置也可以用与人类的教学。

上图就是著名的“斯金纳箱”。

顶上的小窗口用来呈现教学内容,紧跟着是一个与内容相配合的问题,学生在空白处写下答案,通过转动把手使机器前进,刚才写的答案就转到玻璃下面去了,不能修改,但仍能看到。

斯金纳与程序教学理论斯金纳与程序教学理论1953年的一天,著名心理学家斯金纳以家长的身份到小女儿就读的小学四年级的一个班级听算术课的时候,发现许多孩子都很希望回答问题,但是并不是每个孩子都有机会表现,而且即使回答,老师的反馈也不及时,整个教学情景非常荒谬,效率低下。

他感叹到:“糟糕得很,他们正在毁灭心灵,而我们可以干得好得多。

”从此,斯金纳开始致力于教育改革并提出的程序教学。

作为一名实验心理学家,斯金纳的程序教学思想源于动物实验。

他设计了一只被称为“斯金纳箱”的实验装置,里面放着一只老鼠,有一根控制杆连着食物箱,老鼠每压一次控制杆就能够得到一些食物,这样不断地压,用不了多久,老鼠学会了如何取食。

在斯金纳看来,这是对老鼠操作控制杆这一行为强化的结果。

由此,斯金纳认为,人类的学习也是一种操作反应的强化过程,因此,有可能设计一个完整的学习环境,在这个环境中通过一系列层次性的手段,可以将行为引导到预期的最后效果。

他指出,在传统的教学中,学生的学习是为了避免或者逃避来自家长、教师的惩罚,正确的学习行为并没有得到强化。

而且,在现在的教学编排中,老师往往在一个单元以后才对学生的学习状况进行一次测验评价,学生的学习行为,包括作业,没有得到及时的反馈。

在整个教学过程中,缺乏精确的、有计划的连续强化的方案,强化的次数远远不够。

正是这些,造成了教学的低效率。

在斯金纳看来,在教学过程中,教师必须充分考虑,在规定的时间里计划教学的内容是什么?有哪些可以利用的强化物?(比如奖品甚至一句肯定的赞语)怎样有效地安排教学环节?也就是说,教师如何对教学目标进行分解,把非常复杂的行为模式逐渐精致地化为小的单位或者步骤,确保每个步骤的行为都得到及时的强化。

所以斯金纳提出了程序教学,要求遵循以下几个原则:一是积极反应原则。

就是要及时强化巩固学生的学习反应,使学生始终处于一种积极学习的状态,只有学生积极地接受教材,才能推动他参与进一步的学习活动,真正地掌握知识。

程序教学法程序教学法来源于美国的鲁莱西设计的一种进行自动教学的机器,企图利用这种机器,把教师从教学的具体事务中解脱出来,节省时间和精力。

这种设想,当时没有引起重视和推广。

直至1945年,美国心理学家斯金纳重新提出,才引起广大心理学和教育界人士的重视。

程序教学法是指依靠教学机器和程序教材,呈现学习程序,包括问题的显示,学生的反映和将反映的正误情况,反馈给学生,使学习者进行个别学习的一种教学方法。

程序教学主要有两类,即直线式的程序和分支式的程序。

直线式程序是斯金纳首创的。

其教学过程是:把学习材料由浅入深地分为若干“小单元”,以直线式的编排,每一个小单元内容写在一张卡片上,依次呈现给学生。

在呈现每一个单元时,要求学生进行对答反应,如果答对了,机器就呈现出正确答案,然后进入下一步,否则,继续思考回答。

其模式为:①→②→③→…→(n)。

分支式程序是美国心理学家克洛德创立的。

它是直线式程序的发展,采用多重选择反应,以适应个别差异的需要。

其教学过程是:将教材内容依次分为若干单元呈现给学生,在学生阅读了一个单元的教材之后,立即对他进行测验(测验题有正、误的多项选择答案),如果选对了,就引进新的内容,进入下一单元的学习;如果选错了,便引向一个适宜的单元,再继续学习,或者回到先前的单元再学习一遍,然后又进行问题回答,直到回答正确后进入下一单元的学习。

其模式如图5-1。

分支式程序的进一步发展,是利用计算机进行辅助教学(CAI),这部分内容将在§ 5.4中作介绍。

程序教学法的优点:由于要求学生自己动手、动脑去独立完成学习任务,因此有利于培养自学能力和养成自学习惯;有利于因材施教;可以排除师资条件对教学的影响,保证教学质量的提高。

程序教学法的缺点:教学过程呆板、单调,缺乏灵活性,容易束缚学生创造思维的发展,不利于能力的培养;不利于发挥教师的主导作用,缺乏师生之间的情感交流;教师难以了解学生的学习心理过程,不能对学习障碍及时排除。

斯金纳的程序教学50年代,斯金纳完成了程序教学的一系列研究。

其目的在于通过使用机器装置来提高学生在算术、阅读、拼写和其他学科的学习效率,希望机器能做某些胜过普通教师所做的事情。

这样可以便教师腾出时间,从事那些他能做得更好的工作。

这种机器的早期形式是呈现一些数字组合来教加法的装置。

儿童在加法器的键盘上打上自己的答案。

如果答案正确,则机器运转并呈现下一个问题。

下-个问题的呈现也就成了正确答案的强化信号,这与教师对学生做对的算术题给予肯定的回答所起的作用是一样的。

斯金纳程序教学的基本思想是对学生的正确学习效果必须给予及时的强化,以鼓励学生继续进行学习。

而在课堂教学中,教师不可能对每一位学生都给予及时地强化。

教学机器可以提供给学生进行个体化学习,并及时得到强化。

斯金纳的教学装置被称为"教学机器"或"自我教学装置",而作为教学基础的材料被称为程序。

斯金纳为教学机器编制的程序是"直线性程序"。

该程序将教学内容分成一个个小的内容单元,依次呈现给学生,供他们学习。

每个单元学完后,呈现-些测验题,测验学生的学习效果。

如果学生做对测验题,教学机器就主动呈现下一个单元的教学内容;如果测验中学生出现错误,则要返回到先前学过的内容,重新进行学习。

利用教学机器所进行的教学称为"程序教学"。

当然利用这种思想所进行的教学也可称为程序教学。

程序教学的基本要求是:(1)教师要编写一系列刺激(问题)->反应(答案)框面,这些框面由易到难地小步子地呈现教学内容。

(2)要求学生必须主动地学习,即要求他们对每个框面所呈现的内容(问题)作出积极的反应。

(3)给学生的每个反应(答案)提供即时的反馈(指出正确答案)。

(4)尽量安排好问题,使学生能经常作出正确的反应并得到及时强化。

(5)让每个学生按照自己的进度完成整个教学程序。

(6)给勤奋和学习效果好的学生提供大量支持性强化物。

[转载]伯尔赫斯·弗雷德⾥克·斯⾦纳原⽂地址:伯尔赫斯·弗雷德⾥克·斯⾦纳作者:⾃信⾮凡伯尔赫斯·弗雷德⾥克·斯⾦纳(Burrhus Frederic Skinner,1904—1990),新⾏为主义学习理论的创始⼈。

是⼀位美国⼼理学家,新⾏为主义的主要代表。

他引⼊了操作条件性刺激。

他还写了著名的⼩说《桃源⼆村》。

编辑摘要伯尔赫斯·弗雷德⾥克·斯⾦纳 - ⽣平简介伯尔赫斯·弗雷德⾥克·斯⾦纳斯⾦纳(Burrhus Frederic Skinner,1904—1990)是新⾏为主义⼼理学的创始⼈之⼀。

他1904年3⽉20⽇⽣于美国宾⼣法尼亚州东北部的⼀个车站⼩镇。

斯⾦纳从⼩喜爱发明创造,富有冒险精神。

他15岁时曾与⼏个⼩伙伴驾独⽊⾈沿河⽽下,漂流300英⾥。

他还试制过简易滑翔机,曾把⼀台废锅炉改造成⼀门蒸汽炮,把⼟⾖和萝⼘当炮弹射到邻居的屋顶上。

1922年斯⾦纳进⼊汉密尔顿学院主修英国⽂学并开始从事写作。

由于他对动物和⼈类的⾏为深感兴趣,因此他曾选修过⽣物学、胚胎学和猫体解剖等学科。

在⽣物学教师的指导下他阅读了洛布的《脑⽣理学和⽐较⼼理学》、巴甫洛夫的《条件反射》等科学著作,还阅读了罗素的《哲学原理》、华⽣的《⾏为主义》。

这些著作对他⽇后的学术成就产⽣了巨⼤影响。

1926年斯⾦纳从汉密尔顿学院毕业,转⼊哈佛⼤学⼼理系。

在哈佛⼤学学习期间,他为⾃⼰制定了⼀张极严格的⽇程表,从早晨6点⾄晚上9点的分分秒秒⼏乎都⽤来钻研⼼理学和⽣理学。

他不看电影不看戏,谢绝⼀切约会。

功夫不负有⼼⼈,斯⾦纳于1930年获哈佛⼤学⼼理学硕⼠学位,1931年⼜获⼼理学博⼠学位。

此后他在该校研究院任研究员。

1937~1945年他在明尼苏达州⽴⼤学教⼼理学,1945~1947年任印第安那⼤学⼼理系主任。

1947年他重返哈佛⼤学,担任⼼理学系的终⾝教授,从事⾏为及其控制的实验研究。

斯金纳的程序教学斯金纳的程序教学法的理论依据B·F·斯金纳是美国著名的教学心理学家。

他通过动物实验建立了操作行为主义的学习理论,并据此提出了程序教学论及其教学模式,曾给20世纪50年代的美国和世界的中小学教育带来广泛影响。

作为一名实验心理学家,斯金纳的理论发现是从动物学习的实验开始的。

他设计了一只被称为“斯金纳箱” 的实验装置,里面装着一只饥饿的老鼠,一根控制杆连系着食物箱。

老鼠在箱子里活动,每压一次控制杆就能得到一颗食物。

这样,老鼠不断地压控制杆,不断地得到食物,不久就“学会”了这种取食方法。

在这里,取到食物就是对老鼠操作控制杆的一种强化。

随后,斯金纳重复对鸽子、猫等动物进行类似的实验都证明,及时地给予报酬、强化,是促进动物学习的主要因素。

由动物而推断人,斯金纳认为,人类的学习也是一种操作反应的强化过程(“强化”在他的教学理论中占有核心的地位),通过操作性强化,一个比较完整的新的行为单位可以被学会,或者一个现存的行为单位可以被精炼。

而要使教学或者训练获得成功的关键,就是要很精确地分析强化效果,并设计操纵这个过程的技术,建立一个特定的强化系列。

也就是说,根据学习的目标,在促进学习者学习时,要不断地给予强化,促使学习者向着学习目标迈进。

斯金纳的程序教学法的教学原则根据操作行为主义的学习理论,一位教师要实施程序教学,必须考虑哪些问题呢?首先,要仔细地考虑在特定的时间里计划教学的内容是什么,这些教学内容最终是要通过学生的行为的获得来表示的。

其次要考虑有哪些可以利用的强化物。

这种强化物包括两种:一种是学习者在学习过程中对所操纵的材料具有强烈的兴趣性;另一种是在学习过程中给予学生奖励,譬如教师的一个善意的微笑、一句肯定的赞语、一件奖品等等。

第三,强化的最有效的安排,即教师要把非常复杂的行为模式逐渐精致地做成小的单位或步骤,也就是把教学目标进行具体分解,确定每个步骤所保持行为的强度,以使强化的效果能提高到最大限度。

斯金纳的程序教学教学方法:程序教学,正是在“操作性条件反射”理论上创造出来的一种教学策略或教学技艺。

斯金纳的程序教学思想,也可以认为是把教学程序化,其主要的基本点是:要把教材分成具有逻辑联系的小步子;要求学生做出积极的反应;对学生的反应及时的“反馈”及强化;学生在学习中可以根据自己的情况自定步调,学习进度不要求一致;使学生有可能每次都做出正确的反应,使错误率降低到最小限度。

他还认为要完善地实施程序教学,必须借助于教学机器的帮助。

于是就在普莱西教学机器的基础上,设计出一套程序教学模式。

程序教学法的基本模式主要有以下三种:1.直线式程序教学这种程序教学是将教材分成许多连续的步骤,制定合理的学习序列,每个学生按其程序进行严格学习。

学生阅读一个单元教材之后,立即进行直观的测试,根据测试结果来决定是否进入新的单元学习。

2.分支式程序教学分支式程序教学是把教材一份一份地分开,即分成比直线式程序教学法有较大的步骤。

学生学习一个单元的教材后,教师用该单元的内容对他们进行测试。

该单元哪个步骤出现问题,就在出现问题的步骤进行分支或亚分支再重新学习,最后再回到主枝上进行学习,这样有利于调动不同水平学生的学习兴趣。

3.混合式程序教学混合式程序教学法是将直线式程序教学和分支式程序教学有机地结合在一起的教学法。

斯金纳所强凋的程序教学模式也就包含了两个方面的主要内容:教材的编制和教学机器的使用。

程序教学采用逐步测量与评价方法,其“小步子”推进中的评价,具有一定的诊断性质。

尽管教学机器对教师主导作用的发挥有妨碍,对学生学习动机考虑甚少,但程序教学过程中的耐心、促进主动学习的热情和及时反馈的速度几乎是一般教师所不及的,从而导致了20世纪6o年代的程序教学运动。

思想基础:程序教学,的思想基础是“操作性条件反射”理论。

在新行为主义者中,斯金纳对教学思想的影响和贡献最大,强调操作性条件反射的作用,主张在观察不到任何外部刺激的环境下通过强化来控制有机体行为。

斯金纳-程序教学和教学机器-资料案场各岗位服务流程销售大厅服务岗:1、销售大厅服务岗岗位职责:1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品;2)保持销售区域台面整洁;3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等;4)收集客户意见、建议及现场问题点;2、销售大厅服务岗工作及服务流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。

班中工作程序服务流程行为规范迎接指引递阅资料上饮品(糕点)添加茶水工作要求1)眼神关注客人,当客人距3米距离时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后侯客迎询问客户送客户注意事项15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!”3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人;4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品);7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等待;阶段工作及服务流程班中工作程序工作要求注意事项饮料(糕点服务)1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用托盘;2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一下,请问您需要什么饮品”为起始;3)服务方向:从客人的右面服务;4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时,必须询问客人是否需要再添一杯,在二次服务中特别注意瓶口绝对不可以与客人使用的杯子接触;5)在客人再次需要饮料时必须更换杯子;下班程序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导;2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会;4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;1.3.3.3吧台服务岗1.3.3.3.1吧台服务岗岗位职责1)为来访的客人提供全程的休息及饮品服务;2)保持吧台区域的整洁;3)饮品使用的器皿必须消毒;4)及时补充吧台物资;5)收集客户意见、建议及问题点;1.3.3.3.2吧台服务岗工作及流程阶段工作及服务流程班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。

斯金纳教学机器与程序教学综述

刘国豪、曾浩基、凌刚、

李智洪、刘儒校、陈向明

【前言】斯金纳(1904~1990),美国心理学家,新行为主义学派的创始人之一,操作性条件反射理论的奠基者。

他于1904年3月20日出生与美国宾夕法尼亚洲;18岁中学毕业后进纽约哈密尔顿学院主修文学,获英语科学士学位;1926年,在哈密尔顿大学毕业时,获得了为人羡慕的霍尔利希腊奖金;1928年进哈佛大学专修心理学,在那里,他读了华生和巴甫洛夫的著作,被华生的心理学观点所吸引,从而对人和动物的行为感兴趣。

在哈佛期间,他发明“斯金纳箱”,专门用于研究老鼠和鸽子的学习,动物在斯金纳箱中的任何活动都可以被记录下来并且有自动的装备对这些装备进行分析。

斯金纳深受实证主义、操作主义及巴甫洛夫和华生著作的影响,以其深刻的研究和独到的见解创立了自己的行为主义体系。

他认为心理学应研究可以观察到的外显行为,而不是行为的内部机制,研究者的任务就在于刺激与其他实验条件和其所引起的有机体的反应之间的函数关系:R=f(S,A),但他同时指出:“在操作性条件反射的情况下,刺激是超乎实验者的控制能力的,因而就不能成为一种实验变因,所以上述公式就可以简化为:R=f(A)。

”

斯金纳提出的操作性条件作用的原理,是他对有机体的行为分析的核心观点。

他以“斯金纳箱”为工具,以动物和人为被试深入研究操作性条件作用的规律,他把依随反应而发生的强化看成是增强某个反应概率的重要手段。

【主题】教学机器是一种外形像小盒子的装置,盒内装有精密的电子和机械仪器。

它的构造包括输入、输出、贮存和控制四个部分。

教学材料分解成由按循序渐进原则有机地相互联系的几百甚至几千个问题框面组成的程序。

每一个步子就是一个框面,学生正确回答了一个框面的问题,就能开始下一个框面的学习。

如果答错了,用正确答案纠正后再过渡到下一个框面。

框面的左侧标出前一框面的答案,成为对该框面问题的提示。

一个程序学完了,再学下一个程序。

一、教学机器的特点主要是:

1)成败取决于为它所编写的程序。

2)要求学习者积极地参与每一步程序。

3)教学机的构造是输入、输出、储存和控制。

二、教学机器的主要功能是:

1)储存与呈现教材,并向学生提出问题。

2)接受答案并指出答案的正误。

3)根据答案调整与改变教学程序。

4)控制学生的学习行为。

5)进行计分、计时、报出成绩。

三、教学机器,与传统的班级教学相比较有许多优点:

1)及时强化正确答案。

学习效果的及时反馈能加强学习动力。

而在班级教学中行为与强化之间间隔时间很长,因而强化效果大大削弱。

2)使学生得到积极强化。

传统的教学主要借助厌恶的刺激来控制学生的行为,学生学习是为了不得低分,不被教师、同学、家长羞辱等,从而失去学习兴趣。

教学机器使学生得到积极强化,力求获得正确答案的愿望成了推动学生学习的动力,提高了学习效率。

3)尽可能多地完成作业。

采用教学机器,一个教师能同时监督全班学生尽可能多地完成作业。

4)循序渐进地学习。

教学机器允许学生按自己的速度循序渐进地学习(即使一度离校的学生也能在返校后以他辍学时的水平为起点继续学习),这能使教材掌握得更牢固,提高学生的学习责任心。

5)设计一系列强化列联。

采用教学机器,教师就可以按一个极复杂的整体把教学内容安排成一个连续的顺序,设计一系列强化列联。

6)提高了教学效果。

教学机器可记录错误数量,从而为教师修改磁带提供依据,结果是提高了教学效果。

7)学习时手脑并用,能培养学生自学能力。

采用机器教学必须把教学内容编成程序输入机器,因此,机器教学就是程序教学,但程序教学不一定要用机器。

程序教学法应用操作性条件反射理论,创造了“教学机器”,倡导“小步呈现、积极反应、及时反馈、自定步调、提高效果”的程序教学,导致了60年代的程序教学运动。

斯金纳认为,只有通过机械装置才能提供必要的大量的强化系列。

这就是斯金纳设计教学机器、提倡程序教学的主要出发点。

正是由于斯金纳对程序教学理论所作出的杰出贡献,斯金纳被称为“程序教学之父”。

程序教学是一种个别化的自动教学的方式,由于经常用机器来进行,也称为机器教学。

四、斯金纳提出了程序教学的原则:

1) 积极反应原则。

程序教学不主张完全由教师授课的方式进行教学,而是以问题的形式,通过教学机器或教材给学生呈现知识,使学生对一个个问题作出积极的反应。

即要求学生通过程序教材和教学机器,能自己动脑,自己动手去学习。

2) 小步子原则。

将教学内容按内在的联系分成若干小的步子编成程序。

材料一步一步地呈现,步子由易到难排列,每步之间的难度通常是很小的。

学生每次只走一步,做对了,才可走下一步,每完成一步就给予一次强化,这就使强化的次数提高到最大限度,从而能促使学生主动、积极地学习。

3) 及时强化原则。

斯金纳的操作性条件反射的规律认为,一个操作发生后,紧接着呈现一个强化刺激,那么这个操作力量就会得到增强。

遵循这一规律,在教学中做到及时强化,也就成为程序教学中的一个原则。

这一原则要求在每个学生作出反应后,必须使学生立即知道其反应是否正确。

告知学生结果,也就是给予学生反应的及时强化,这也是程序教学中最常用的强化方式。

4) 自定步调原则。

以学习者为中心,不强求统一进度,鼓励每一个学生以他自己最适宜的速度进行学习。

这样,学生可按各自不同的思维方式、速率来处理问题而不受其他人的影响。

同时,通过一次次的强化,能够激发学生的学习兴趣,使他们能够稳步前进。

当然这一原则是以个别化教学方式为基本条件的。

5) 低错误率原则。

要求在教学过程中尽量避免学生出现错误的反应,错误的反应会得到令人反感的刺激,过多的错误会影响学习者的情绪和学习的速度。

少错误或无错误的学习可以增强学生学习的积极性,提高学习效率。

斯金纳的教学理论指导和推动了本世纪50~60年代风行美国乃至其他许多国家的程序教学运动,不仅促进了学习理论的科学化,加速了心理学和教育学的有机结合,而且也推动了教学手段的科学化和现代化。

同时,也重新激起了人们对个别化教学研究的兴趣,使个别化教学在中断多年后以重新活跃起来。

五、巴甫洛夫古典条件反射与斯金纳操作条件反射的比较:

操作条件作用是斯金纳行为理论的实验基础,它与巴甫洛夫古典条件反射既有联系又有区别。

巴甫洛夫的实验是以狗流口涎的条件反射闻名,斯金纳的实验却以老鼠按压杠杆的操作条件作用著称。

斯金纳在回答波兰生理学家时就开始区分这两种条件不同的作用性质。

他

把前者称为应答的,后者称为操作的。

因为有机体在前者的行为反应是由刺激所引起的一种应答性的,在后者则是先操作(按压杠杆)才出现食物强化。

因此,其区别可以概括为“反射学习是一个S——R过程,操作学习则是一个R——S过程”。

更重要的是斯金纳又从他这种新型的条件作用中,发展出一种行为关联的思想,即在R——S过程中,反应、刺激和强化的顺序发生组成行为的基本关联。

斯金纳用这种列连理论来描述人类种种行为。

【总结】斯金纳从操作性学习中提出了程序教学,并推动了程序教学运动,从而促使了教学设计过程和理论的诞生与早期发展。

程序教学运动产生了“教学设计者”,这类专门人员的出现使教学设计理论的探索有了专业队伍,他们对目标理论、任务分析、个别化教学、媒体选择、形成性评价一系列设计问题的研究更为深入,他们从事设计的范围也从对教学机器、个别媒体的设计拓展到以多媒体学习包乃至对整个教学系统的课程和教育项目的设计上来。

这一切都促使教学设计理论得以发展。

另外,尽管强化的概念在桑代克效果律中已有阐述,但在斯金纳的行为分析中,强化所扮演的角色发生了重大变化。

首先,在桑代克那里,强化是用来解释刺激—反应联结加强的一条主要原理,而在斯金纳体系中,强化只是一个用来描述反应概率增加的术语,如何安排强化才是核心所在。

其次,其他研究人员(例如巴甫洛夫)把消退看作是一个主动的抑制过程,而斯金纳认为不能把消退看作是一种与强化无关的独立过程。

事实上,强化可用于消退行为,停止强化可以使反应概率下降。

消退过程可用来表明强化效果持续的时间。

尽管程序教学思想对教学设计产生极其深刻的影响,到20世纪70年代后,程序教学的思想和方法又被广泛用于计算机辅助教学,但是行为主义把人视为消极被动的机械结构,任由环境摆布,否定人的主观能动作用,否定大脑对行为的支配和调节作用,这一切都使行为主义在理论上显得苍白无力,在许多具体问题上难以自圆其说。

【参考文献】[1]莫雷. 20世纪心理学名家名著. 广州:广东高等教育出版社,2002.6.

[2]陈少华. 新编人格心理学. 广州:暨南大学出版社,2004.8.

[3]罗伯特. M. 加涅. 教育技术学基础[M]. 张杰夫等译. 北京:教育科学出版社,第一版,1992.

[4]高觉敷. 西方近代心理学史. 北京:人民教育出版社,1982.

[5]彼捷. 斯金纳行为科学的理论和实践. 上海:上海师范大学心理学专业编,1977.。