红壤

- 格式:pptx

- 大小:2.31 MB

- 文档页数:25

红壤是指在亚热带和热带地区发育的一类常见土壤,以具有明显的红色或红黄色为特征。

红壤根据其形成过程、土壤成分和性质的差异,可以进一步细分为不同的亚类。

以下是红壤的一些常见亚类划分:

1. 红黄壤(Red-Yellow Soils):红黄壤是红壤的一种亚类,土壤颜色在红色和红黄色之间变化,常见于中国南方的亚热带和季风气候地区。

红黄壤富含铁氧化物,肥力较高,适宜农业生产。

2. 红纯壤(Red Pedalfer):红纯壤是具有明显红色的红壤亚类,主要由铝和铁氧化物组成。

红纯壤通常发育在热带和亚热带地区的暖湿气候条件下,具有中等以上肥力,适合种植茶叶、橡胶等作物。

3. 红黄纱石壤(Red-Yellow Podzolic Soils):红黄纱石壤是一种红壤亚类,土壤中富含纱石矿物,颜色呈现出红黄或红褐色。

红黄纱石壤主要分布在热带和亚热带地区,较肥沃,适合种植水稻等作物。

4. 红山地壤(Red Mountain Soils):红山地壤是山地地区发育的一种红壤亚类,常见于中国南方的山区。

红山地壤具

有较大的坡度和水分条件,土壤肥力相对较低,适宜发展果树、茶叶等经济作物。

需要注意的是,红壤的亚类划分可以根据不同的地理区域和土壤特点而有所差异。

在其他国家或地区,也可能存在不同的红壤亚类划分。

因此,具体的红壤亚类划分还需结合具体地理环境和土壤特性进行详细研究与划分。

初一地理红壤特征与环境解析红壤是中国南方地区一种重要的土壤类型,其具有独特的特征和形成环境。

本文将对初一地理红壤的特征和环境进行解析,以帮助读者更好地了解红壤土壤。

一、红壤的特征1. 颜色鲜艳鲜艳的红壤是其最显著的特征之一,通常呈红色或棕红色。

这种颜色是由于土壤中含有富含铁氧化物的黏土矿物,如赤铁矿和赭石。

这种红色的土壤比较容易辨认,因为它们与周围的土壤有明显的色差。

2. 质地疏松红壤通常具有较疏松的质地,有时还带有石块。

这种质地使得土壤透水性较好,能够迅速排水,有利于作物的生长和根系的发育。

3. 酸性较强红壤通常呈酸性或中酸性,其PH值一般在4.5-6.5之间。

这种酸性土壤对某些作物比较有利,如茶叶、橡胶和松树等。

4. 富含有机质红壤土壤中富含有机质,这是由于红壤形成过程中植物的残体和有机物的积累。

有机质的存在提高了土壤的肥力,并有利于土壤结构的稳定性。

5. 适宜农作物生长红壤通常具有较好的通气性和透水性,适宜农作物的生长。

在红壤地区,一些主要的农作物包括水稻、玉米、甘薯和豆类等。

二、红壤的形成环境红壤的形成与气候、地质和生物因素密切相关。

以下是红壤形成的主要环境因素:1. 气候红壤地区通常气候温暖湿润,降雨充沛。

这种气候条件有利于化学风化的进行,加速岩石中的矿物质溶解和土壤颗粒的风化分解。

2. 地质岩性红壤的形成需要有足够的原岩供应。

一般来说,红壤的母质是酸性火山岩、花岗岩等。

这些岩石富含铁、镁等元素,有利于红壤的形成。

3. 生物因素植被的存在对红壤的形成起着重要的作用。

植物的根系可以促进土壤中的风化和分解反应,有助于释放有机质和养分。

红壤的形成过程主要包括物质的风化、淋溶、运移和沉积等过程。

通过长期的风化和堆积作用,红壤逐渐形成了如今的特征。

总结:红壤是中国南方地区一种重要的土壤类型,具有颜色鲜艳、质地疏松、酸性较强、富含有机质等特征。

红壤的形成与气候、地质和生物因素密切相关。

了解红壤的特征和形成环境有助于我们更好地利用和管理红壤资源,促进农业的可持续发展。

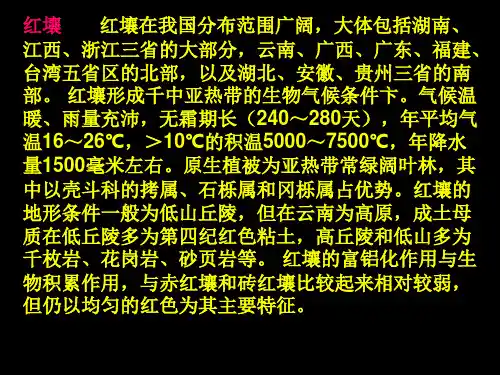

红壤中文名称:红壤英文名称:red earth;red soil定义1:中亚热带高温高湿条件下,由中度富铁铝风化作用形成的酸性至强酸性、含一定铁铝氧化物的红色土壤。

所属学科:地理学(一级学科);土壤地理学(二级学科)定义2:中亚热带高温高湿条件下,由中度富铁铝风化作用形成的酸性至强酸性、含一定铁铝氧化物的红色土壤。

所属学科:土壤学(一级学科);土壤发生、分类和制图(二级学科)简介红壤为发育于热带和亚热带雨林﹑季雨林或常绿阔叶林植被下的土壤。

其主要特征是缺乏碱金属和碱土金属而富含铁﹑铝氧化物,呈酸性红色。

红壤在中亚热带湿热气候常绿阔叶林植被条件下,发生脱硅富铝过程和生物富集作用,发育成红色,铁铝聚集,酸性,盐基高度不饱和的铁铝土。

红壤、黄壤、砖红壤可统称之为铁铝性土壤。

红壤特征一般红壤中四配位和六配位的金属化合物很多,其中包括了铁化合物及铝化合物。

红壤铁化合物常包括褐铁矿与赤铁矿等,红壤含赤铁矿特别多。

当雨水淋洗时,许多化合物都被洗去,然而氧化铁(铝)最不易溶解(溶解度十的负三十次方),反而会在结晶生成过程中一层层包覆于粘粒外,并形成一个个的粒团,之后亦不易因雨水冲刷而破坏,因此红壤在雨水的淋洗下反而发育构造良好。

红壤是我国中亚热带湿润地区分布的地带性红壤,属中度脱硅富铝化的铁铝土。

红壤通常具深厚红色土层,网纹层发育明显,粘土矿物以高岭石为主,酸性,盐基饱和度低。

红壤土类划分5个亚类,本区分布有3个亚类。

红壤亚类具土类典型特征,分布面积最大;黄红壤亚类为向黄壤过渡类型,在本区均分布于山地垂直带,下接红壤亚类,上接黄壤土类;红壤性土亚类是剖面发育较差的红壤类型,主要分布于红壤侵蚀强烈的丘陵山区,江西兴国一带和福建东南部有较多分布。

1.红壤典型土体构型为:Ah-Bs-Csq型(q次生硅积聚层)或Ah-Bs-Bsv-Csv。

2.红壤有机质通常在20gkg-1以下,腐殖质H/F为0.3~0.4,胡敏酸分子结构简单,分散性强,不易絮凝,故红壤结构水稳性差,因富含铁铝氢氧化物胶体,临时性微团聚体较好。

红壤改善措施红壤是指存在于亚热带和热带地区的酸性红黄壤,其酸性和低肥力是限制农作物生产和土壤可持续利用的关键问题。

为了改善红壤的肥力和酸性,采取一系列的改善措施是必不可少的。

本文将着重介绍红壤改善措施的几种常用方法和具体操作步骤,包括:有机肥料的施用、石灰的使用、水肥一体化、翻耕、中耕、旋耕、深耕和种植适应性作物等。

1. 有机肥料的施用有机肥料能提高土壤的有机质含量、改善土壤结构、增加土壤保水性、提供植物营养元素等。

在红壤改善中,适量施用有机肥料能够有效提高土壤肥力,减轻酸性问题。

常用的有机肥料有农家肥、畜禽粪便等。

在施用有机肥料时,一般需考虑有机肥料的种类、施用量和施用时机。

通常在农作物栽培前施用,也可分批施用。

2. 石灰的使用石灰是一种常见的土壤改良材料,能够中和土壤酸性,改善土壤结构,提供钙、镁等元素,促进农作物的生长。

在红壤改善中,适量施用石灰非常重要。

一般可根据土壤检测结果和农作物需求确定施用量。

石灰的施用时机一般在农作物栽培前进行,通常与有机肥料混合施用效果更好。

3. 水肥一体化水肥一体化是指在节水灌溉的同时,将肥料与灌水一起施入土壤中,以达到节约水资源和减少营养素流失的目的。

在红壤改善中,采用水肥一体化技术能够使肥料更有效地吸收利用,减少肥料流失,提高农作物产量和品质。

具体操作步骤包括调整灌水量和频率、确定肥料种类和浓度、选择合适的施肥方式等。

4. 翻耕、中耕、旋耕和深耕翻耕、中耕、旋耕和深耕是常用的土壤改良措施,能够改善土壤质地、增加土壤肥力和通气性。

在红壤改善中,翻耕可将下层土壤与上层土壤混合,改善土壤结构;中耕可使土壤更加细腻,增加土壤肥力;旋耕除了有中耕的效果外,还能够将残留植物秸秆、根系等混合在土壤中,有利于有机质的分解;深耕能够松弛土壤,增加土壤通气性,促进根系生长。

5. 种植适应性作物选择适应红壤的农作物种植也是红壤改善的一种重要措施。

适应性较强的农作物能够更好地适应红壤的酸性和低肥力,提高农作物产量。

红壤相关知识点总结归纳一、红壤的性质红壤是一种肥力较强的土壤类型,常见于中国南方的地区。

红壤的颜色呈现为红色或红黄色,主要原因是其含有高氧化铁含量。

另外,红壤在结构上常呈现为疏松、细腻的状态,对于保水保肥能力较强。

红壤一般呈弱酸性或中性,对于植物的生长具有良好的影响。

二、红壤的形成红壤的形成受多种因素的影响,主要有以下几个方面:1.岩石风化:红壤的形成与母岩的性质有着密切的关系。

例如,由于氧化铁比较丰富,所以常见于含铁量较高的花岗岩、板岩等岩石。

2.气候:南方地区常年湿润多雨,这种湿润的气候条件也是红壤形成的重要因素。

潮湿的气候条件使得岩石得以迅速风化,形成红壤。

3.植被:植被的覆盖和分解也是红壤形成的重要影响因素。

植物在不断死亡和衰败的过程中,会释放出丰富的有机质,加速了红壤的形成。

3.地形:地形对于水土流失的影响也是红壤形成的重要因素。

在山地阶地、平原等地形上,红壤的形成更为常见。

三、红壤的肥力红壤是一种肥力较强的土壤类型,主要有以下几个方面:1.土壤肥力:红壤中富含丰富的有机质和铁质,这些物质对作物的生长有着良好的影响。

此外,红壤还富含磷、锰、铜等微量元素,也对作物的生长有较好的效果。

2.土壤结构:红壤比较疏松、细腻,这对于作物根系的延伸有利,可以更好地吸收养分和水分。

3.土壤酸碱度:红壤多呈微酸性到中性,这对于大部分作物的生长都是有益的。

四、红壤的作用红壤具有以下作用:1.良好的保水保肥性能:红壤对于水分和养分都有着良好的保持能力,这对于作物的生长发育是非常有利的。

2.有机质丰富:由于红壤富含有机质,可以增加土壤肥力,改善土壤结构,促进微生物活动,增强土壤的调节能力。

3.矿物质含量丰富:红壤中含有多种矿物质,对作物的生长发育起着不可或缺的作用。

五、红壤的种类根据形成过程和土壤成分的不同,红壤可以分为以下几种:1.丘陵红壤:主要分布于中国南方的丘陵地带,富含粘粒胶体,腐殖质含量高,有机质丰富。

解决红壤的措施红壤概述红壤是指富含氧化铁、铝和有机物质的土壤,常见于热带和亚热带地区。

红壤具有较高的肥力和良好的渗透性,但也存在一些问题,如水分保持能力差、容易产生土壤侵蚀和酸化等。

因此,针对红壤土壤进行科学合理的改良和管理至关重要。

解决红壤的措施1. 有机物质的添加添加有机物质是改善红壤土壤的重要措施之一。

有机物质能够增加土壤的持水能力和保肥性,使红壤土壤更加适合植物生长。

常见的有机物质包括农家肥、腐熟堆肥、秸秆等。

添加有机物质时,应注意控制添加量,避免过量造成土壤的过度肥沃。

2. 耕作措施合理的耕作措施对改良红壤土壤也有一定的作用。

首先,深翻红壤土壤能够改善土壤的通气性和渗透性,有利于植株的根系发展。

其次,耕作时避免过度耕作,防止土壤结构破坏,减少水土流失的风险。

3. 施加石灰红壤土壤通常呈酸性,而酸性土壤对大部分植物生长不利。

因此,施加适量的石灰可以中和土壤酸性,提高土壤的pH值,从而改善土壤的肥力。

在施加石灰时,应根据土壤的酸性程度和植物的需求确定石灰的添加量。

4. 合理施肥红壤土壤肥力较高,但也容易流失养分。

因此,进行合理施肥是解决红壤问题的重要措施之一。

在施肥时应根据作物的需要和土壤的养分状况进行合理的施肥计划,避免过量施肥和养分的浪费。

5. 控制水分管理红壤土壤的水分保持能力较差,容易造成干旱和水分不足的问题。

因此,科学合理的水分管理对红壤土壤的改良至关重要。

在种植作物时,要及时浇水,并采取适当的灌溉方式,如滴灌和喷灌,以提高水分利用效率。

6. 防止土壤侵蚀红壤土壤存在易于发生土壤侵蚀的风险,因此防止土壤侵蚀也是解决红壤问题的关键。

可以采取措施如植树造林、修建梯田、合理布局排水渠等,减少水土流失的发生。

总结针对红壤土壤问题,我们可以采取一系列措施进行改良和管理,包括添加有机物质、合理的耕作措施、施加石灰、合理施肥、控制水分管理以及防止土壤侵蚀等。

这些措施能够显著改善红壤土壤的肥力、通气性和渗透性,提高植物的生长和产量。

红壤相关知识点总结一、红壤的形成红壤的形成主要是由于母质岩石的海洋相或者湿热气候条件下,经过长期风化和剥蚀作用生成的一种土壤类型。

在过程中,富含铁、铝等氧化物的成分会随着水下运移,最终沉积在土壤中,形成富含氧化铁、氧化铝的红色土壤。

红壤的形成需要长时间的自然作用,通常需要数百万年的时间才能形成一定厚度的红壤。

二、红壤的性质1. 颜色:红壤因含有丰富的氧化铁和氧化铝,土壤呈红色或棕红色。

2. 结构:红壤通常呈均匀的颗粒状结构,土壤颗粒之间有较好的结合力。

3. 养分:红壤属于中性或微酸性土壤,富含有机质和养分,具有较好的肥力。

4. 透水性:红壤松软,透水性良好,能够保持适当的土壤湿度,有利于作物生长。

5. 保水性:红壤具有良好的保水性能,能够在干旱季节保持一定的土壤水分。

三、红壤的分布红壤主要分布在中国南方地区,包括广东、广西、福建、湖南、江西、浙江、云南等多个省份。

这些地区的气候条件一般属于亚热带或热带湿润气候,有利于红壤的形成和发展。

红壤在中国的分布范围较广,面积约占中国总面积的10%左右。

四、红壤的利用1. 农业生产:红壤具有丰富的养分和优良的肥力,适合种植稻谷、甘蔗、烤烟、茶叶、果树等作物。

在中国南方地区,红壤是重要的农业土壤类型之一。

2. 林业生产:红壤适宜用于种植桉树、杉树等木材类作物,也可用来发展林下经济作物,如茶叶、蘑菇等。

3. 矿产资源:红壤地区常常富含矿产资源,如锡矿、铜矿、铅锌矿等,可进行矿产资源的开发和利用。

五、红壤的保护1. 合理利用:合理施肥、轮作休耕、优化种植结构等措施,可以帮助提高红壤的肥力和保护水土资源。

2. 防治水土流失:加强植被覆盖,开展梯田、梯坡种植等措施,减少水土流失,保护红壤的肥力和土壤结构。

3. 开展生态修复:适时进行土地退耕还林还草,将部分用于种植的红壤土地转化为生态公益林、草原,有助于保护土地生态环境,提高土壤质量。

红壤作为中国南方常见的土壤类型,具有丰富的养分和优良的肥力,对农业生产有着重要的意义。

红壤亚类划分

中国土壤分类系统中的红壤亚类划分较为详细,主要包括以下几个亚类:

* 典型红壤(Typic Ferralsols):

* 具有典型的红壤性质,富含铁氧化物,呈现鲜明的红色。

主要分布在我国南方的亚热带和热带地区,适合农业生产。

* 砖红壤(Brick Red Ferralsols):

* 具有较强的结皮,土壤颗粒较细,呈现砖红色。

常见于干旱地区,土壤通透性较好。

* 酸性红壤(Acid Ferralsols):

* 具有较低的pH值,土壤酸性较强。

这种红壤主要分布在一些酸性地区,对植物的适应性可能有一定影响。

* 粘重红壤(Sticky Red Ferralsols):

* 含有较多的黏粒,土壤呈现较重的质地,对于水分保持能力较好。

这种红壤适合农业生产,但也容易出现水涝。

* 粉砾红壤(Silty Red Ferralsols):

* 含有较多的细粒,土壤质地较松散,透气性较好。

分布在一些山地和丘陵地区。

* 风积红壤(Aeolian Ferralsols):

* 是在风力作用下形成的,土壤表现为波浪状沟壑。

这种红壤对风蚀较为敏感,主要分布在风蚀地区。

这些红壤亚类的划分是基于土壤的颜色、质地、酸碱性等多方面特征,以更好地适应不同地理环境和农业需求。

这种分类体系有助于科学合理地利用土地资源,推动可持续农业发展。

1。

土壤地理学红壤红壤是一种常见的土壤类型,主要分布在亚热带和热带地区。

它是一种肥沃的土壤,对农业生产有着重要的意义。

本文将从红壤的形成、特点、分布以及对农业生产的影响等方面进行阐述。

红壤的形成与气候、地质、植被等因素密切相关。

红壤主要形成于亚热带和热带地区,这些地区气候温暖湿润,有利于物质的分解和淋溶作用。

同时,这些地区的地质条件也对红壤的形成起到了重要的作用。

红壤主要发育在酸性火山岩、砂岩和砂质页岩等地层上,这些地层中富含铁、铝等元素,使得红壤具有红色或棕红色的特点。

此外,植被也是红壤形成的重要因素,植被的根系可以促进土壤的物质转化和矿物质的释放,进而影响红壤的形成。

红壤有着明显的特点。

首先,红壤的颜色呈现出红色或棕红色,这是由于土壤中铁、铝等氧化物的存在所致。

其次,红壤具有良好的透水性和渗透性,这是因为红壤中含有较多的砂粒和石英等颗粒,使得水分在土壤中较为容易地流动。

此外,红壤还富含有机质和养分,这使得红壤具有良好的保水和保肥能力。

最后,红壤的酸碱度一般偏酸性,这是由于土壤中铁、铝等元素的存在,使得红壤具有一定的酸性。

红壤主要分布在亚热带和热带地区,如中国南方、东南亚、南亚等地。

在中国,红壤主要分布在云南、贵州、广西、广东、福建等省份。

红壤广泛分布于丘陵和山地地区,海拔一般在200-1000米之间。

由于红壤具有良好的透水性和保水性,适合农业生产的需求,因此红壤地区往往成为农业发展的重要区域。

红壤地区的农作物种植以水稻、甘蔗、茶叶等为主,这些作物对湿润气候和肥沃土壤有较高的要求,而红壤地区的气候和土壤条件恰好适合这些作物的生长。

红壤对农业生产有着重要的影响。

首先,红壤富含有机质和养分,这为农作物的生长提供了良好的条件。

其次,红壤的透水性和保水性使得土壤中的水分能够较好地满足作物的需求,同时也减少了水分的流失。

此外,红壤还具有较好的通气性和保肥能力,有利于作物的根系生长和养分吸收。

最后,红壤对土壤的肥力有一定的保护作用,可以减少土壤侵蚀和养分流失。

土壤成分分析标准物质-红壤

红壤是南方温带区普遍存在的一类土壤,主要分布在热带和亚热带,主要是地

势平坦的区域。

它们常常富含有机质、粘土及矿物生成的成分,特别是氢氧根据和重金属离子吸收。

红壤成分分析标准物质是用以检测土壤中潜在有害成分的必要物质。

多年来,红壤分析标准物质在国际上受到广泛关注,不断研究其组成特征。

结

果表明,每100克红壤平均含有37.36克有机质和3.45克水;细质粘土以其组成

约占50%;各类矿物质以三角石英为主,其次是高岭石、伊利石及角闪石。

红壤中

重金属含量也值得关注,其中砷、铅、镉等的含量呈上升趋势,尤其是铅、铬、钒、镉及硝酸盐的含量,其中砷的标准浓度大于世界卫生组织规定的安全值,因此在红壤分析中不断提升标准的重要性。

此外,红壤的理化性质也受到一定的决定,如PH和比表面积,它们将决定养

分吸收效率、有机物含量和水溶性物质结晶易否,及土壤能不能利用水及养分。

此外,研究表明,红壤中有机质含量、挥发性固体和水热变性性质以及粒子大小对红壤PEI有很大影响,而粒径越低,PEI越小。

有了红壤成分分析标准物质特征,食物安全问题也受到管控,可有效防止含量

超过最小安全限度的土壤被流入水系。

同时,红壤的生态修复也得到国际的重视:如土壤有污染就要先通过植物和土壤逆向微生物环介导环境修复,再通过植物根系来参与污染物质去除,降低红壤重金属污染程度,以达到较好的生态效果。

综上所述,红壤成分分析标准物质表明,红壤具有多样的理化性质,是至关重

要的土壤性质,因此,为了有效防止食物安全问题,必须严格控制土壤重金属的污染,并研究发展有效的土壤修复技术,以提升红壤的可利用性。

红壤的化学性质

红壤是一种土壤含水量较高、有机质、酸碱度适中、可溶性金属营养元素含量

较高,构成土壤有机物、水溶性物质等水分子及其他离子,以及土壤交换性离子形式的、有机无机相结合的混合物,可以视为一种综合性的植物营养土壤。

红壤主要由交换性阳离子和不溶性物质构成,受红砂属成分、钙、硫酸盐组成、酸碱度和有机质含量影响,红壤主要表现出以下特点:

(1)粒子形态:红壤由多种不同形态粒子、凝胶以及细小层状物聚合而成,细粒

比例V变化悬架分布,把挂饰精细到微粒主要介质。

(2)交换性性质:红壤是由多种阴离子和阳离子组成,受溶液组成影响,具有很

强的交换性。

例如典型的火山口红壤对钙、铝、氧化铁等离子具有较强的吸附能力,因此对大量元素的吸附和营养循环拥有重要的意义。

(3)活性性质:红壤受有机无机物的并存,在自然土壤体系中具有活性性质,可

以改变物质流动过程,控制原子电荷的平衡,使土环境受到营养分子的明显影响。

(4)吸水性能:红壤具有良好的吸水性能,可将水分分散成微小的液滴,再经由

膜结构,维持植物根系组织水分吸收,使环境中水分平衡,同时综合考虑水分在红壤结构中的移动情况。

总之,红壤是一种综合性的土壤资源,有高营养性、交换性、活性性和吸水性

的特征,对土壤的调节及植物营养的活性有重要的影响。

因此,红壤不仅是维持生态环境的重要资源,还是植物生长发育及营养补给的重要来源之一。

红壤的主要成土过程全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:红壤是中国南方常见的土壤类型之一,主要分布在长江中下游地区和华南地区。

红壤在土地利用中具有重要的地位,不仅适宜农业生产,还能够保护水源和生态环境。

红壤的形成过程复杂而独特,主要包括物质的物理风化、化学风化以及有机质的分解等一系列成土过程。

红壤的主要成土过程之一是物质的物理风化。

物理风化是土壤形成的第一步,包括温度变化、水分的浸润、机械运动等。

在长期的自然作用下,岩石表面会受到温度的变化和水分的浸润,导致岩石表面开裂,形成细小的裂隙。

通过机械运动,裂隙中的碎石和颗粒会不断磨碾,变得更加细小。

这些细小的颗粒不断积累,逐渐形成土壤。

在红壤中,物质的物理风化是土壤形成的基础过程,也是土壤肥力的重要来源之一。

红壤的主要成土过程之二是物质的化学风化。

化学风化是土壤形成的重要过程,通过水、气等介质对矿物表面的溶解和矿物结构的破坏,使岩石中的矿物质分解和转化为其他形式的矿物质。

在化学风化的过程中,水和二氧化碳是最主要的作用因素,水中的二氧化碳能够形成碳酸,对岩石表面起到溶解和反应的作用。

在红壤中,物质的化学风化能够释放出许多养分元素,如磷、铁、钾等,丰富了土壤的肥力。

红壤的主要成土过程之三是有机质的分解。

有机质是土壤中重要的组成部分,来源于植物残体、微生物和动物等有机体的分解。

在红壤中,有机质的分解是土壤形成的重要过程之一。

在有机质分解的过程中,微生物会分解有机质中的碳水化合物,同时释放出氮、磷等养分元素,丰富了土壤的肥力。

有机质分解还能够改善土壤的结构、提高土壤的通透性和保水性,有利于作物的生长发育。

红壤的形成是一个复杂而漫长的过程,需要物质的物理风化、化学风化以及有机质的分解等一系列过程共同作用。

在这些过程中,土壤的肥力得到了不断的更新和丰富,为农业生产和生态环境的保护提供了有力的支持。

希望通过对红壤的主要成土过程的了解,能够更好地认识和利用这一宝贵的土壤资源,实现农业可持续发展和生态文明建设的目标。

红壤有机质低的原因

红壤是我国南方地区的一种常见的土壤类型,它的有机质含量相对较低。

这是由于多种原因造成的。

红壤的形成与地质背景有关。

红壤主要形成于古老的地壳运动和长时间的风化作用下,其母质主要是酸性岩石和火山灰。

这些岩石和火山灰中的有机质含量本身就比较低,因此红壤的有机质含量也相对较低。

红壤的水分状况也是造成有机质含量低的重要原因之一。

红壤属于半干旱气候下的土壤类型,水分少、蒸发强,导致有机质在土壤中难以积累和保持。

而有机质的积累需要湿润的环境、适宜的温度和适量的氧气,而红壤恰恰缺乏这些条件。

农业生产方式也会对红壤的有机质含量产生影响。

红壤地区多以种植经济作物为主,农作物的连作、轻耕和过度施肥等现象比较普遍,这些农业生产方式会导致土壤有机质的流失和破坏,进而降低红壤的有机质含量。

人类活动对红壤的有机质含量也有一定影响。

随着城市化的进程,红壤地区的土地被大面积开发和利用,这些活动导致土地的覆盖被破坏,水土流失加剧,有机质也随之流失。

红壤有机质低的原因主要包括地质背景、水分状况、农业生产方式和人类活动等多个方面。

了解这些原因有助于我们更好地利用和保

护红壤资源,提高土壤质量和农业生产效益。

土壤类型中红壤的特点

一、引言

土壤是地球上最宝贵的资源之一,对于人类的生存和发展具有重要的

意义。

而红壤则是我国南方地区最为普遍的土壤类型之一,其特点也

是我们需要了解的。

二、红壤的形成

红壤是在亚热带季风气候条件下,由花岗岩、片麻岩等酸性岩石风化

而成的。

其形成过程主要包括物理风化、化学风化和生物作用等。

三、红壤的分布

红壤主要分布在我国南方地区,如江西、福建、广东、广西等省份。

其中以福建省红壤面积最大,占全国红壤面积总量的30%以上。

四、红壤的特点

1.颜色鲜艳:红色是红壤最显著的特征之一,这是由于铁氧化物含量较高所致。

2.肥力较高:由于生长在红壤中植物所需养分丰富,因此其肥力也相对较高。

3.透水性差:由于其粘性较强,因此透水性不如其他土壤类型。

4.容重较大:红壤的容重较大,这是由于其颗粒间有较强的黏着力所致。

5.酸性较强:红壤酸性较强,因此在种植作物时需要进行中和处理。

五、红壤的利用与保护

红壤是我国南方地区主要的农业土壤之一,因此其合理利用和保护具有重要意义。

在利用方面,可以通过改良土地、施肥、调整作物结构等措施提高其生产力。

而在保护方面,则需要加强水土保持、防止水源污染等工作。

六、结语

红壤是我国南方地区最为普遍的土壤类型之一,其特点也是我们需要了解的。

通过对红壤的认识和了解,可以更好地利用和保护这一宝贵资源。

红壤是一种常见的土壤类型,其改良方法主要包括以下几个方面:

有机质改良:添加有机质可以改善红壤的结构和保水性。

常用的有机改良材料包括农家肥、腐殖土、堆肥等。

有机质的添加可以增加土壤的肥力和保持土壤湿润度,提高土壤质地和养分保持能力。

矿物质改良:添加矿物质可以调整红壤的酸碱性和改善其结构。

例如,添加石灰石或石膏可以中和土壤的酸性,并改善土壤的透水性和通气性。

此外,添加粘土矿物质可以改善红壤的粘结性和结构稳定性。

土壤通气改良:红壤常常存在通气不良的问题,因此改善土壤的通气性可以提高植物根系的呼吸和生长。

通气改良方法包括松土、翻耕和添加土壤改良剂等,以增加土壤的孔隙度和通气孔隙的连通性。

耕作措施改良:采取合适的耕作措施可以改善红壤的结构和保水能力。

例如,合理的耕作深度和间作种植可以改善土壤的通透性和水分利用效率。

此外,合理施行轮作和翻耕也可以避免土壤的板结和压实现象。

水分管理改良:红壤常常存在水分保持能力较差的问题,因此合理的水分管理对于改良红壤非常重要。

采取合适的灌溉方式和水分保持措施,如覆盖保水、灌溉定量和合理排水等,可以提高土壤的水分保持能力和水分利用效率。