充填体强度计算及稳定性分析

- 格式:doc

- 大小:75.50 KB

- 文档页数:4

矿井充填规范标准最新1. 目的和适用范围矿井充填的主要目的是防止地表塌陷、控制矿井内压力、减少矿井内气体泄漏和提高矿井的稳定性。

本规范适用于各类地下开采的矿山。

2. 充填材料的选择充填材料应根据矿井的地质条件、开采方式和环境保护要求进行选择。

常用的充填材料包括尾矿、粉煤灰、水泥等。

3. 充填方法充填方法包括干式充填、湿式充填和胶结充填等。

选择充填方法时应考虑充填效率、成本和充填体的稳定性。

4. 充填设计充填设计应包括充填体的体积计算、充填材料的配比、充填体的强度和稳定性分析等。

5. 充填施工充填施工应严格按照设计要求进行,确保充填体的均匀性和密实性。

施工过程中应定期检查充填体的质量和稳定性。

6. 安全与环保要求充填过程中应严格遵守安全生产规程,采取有效措施防止粉尘、有毒气体等对作业人员和环境的危害。

7. 充填效果监测充填完成后,应通过地质雷达、钻探等方法对充填体的密实度、强度和稳定性进行监测,确保充填效果满足设计要求。

8. 维护与管理充填体的维护和管理是确保矿井长期安全稳定的关键。

应定期对充填体进行检查和维护,及时发现并处理潜在的问题。

9. 技术更新与培训随着新技术、新材料的不断出现,矿井充填技术也在不断发展。

矿山企业应定期对技术人员进行培训,更新充填技术和方法。

10. 规范的修订与更新矿井充填规范应根据实际应用效果和科技进步进行定期的修订和更新,以适应矿业安全生产的新要求。

结尾矿井充填规范标准的制定和执行对于保障矿井作业安全、延长矿井服务年限、保护环境具有重要意义。

矿山企业和相关部门应高度重视规范的制定和执行,不断提高矿井充填技术水平,为矿业的可持续发展做出贡献。

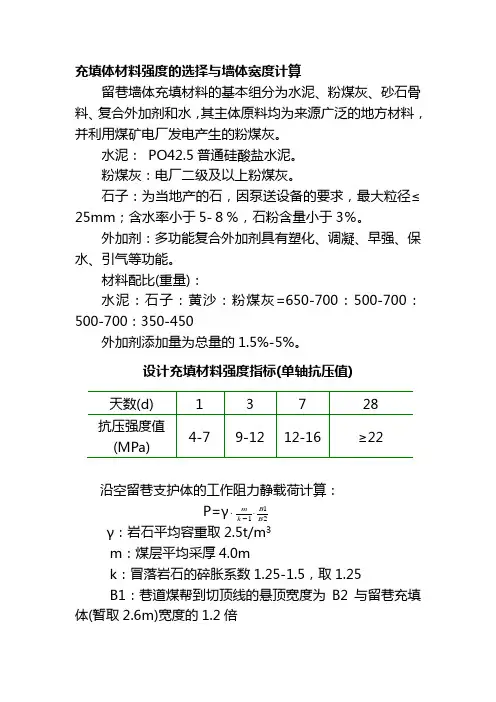

充填体材料强度的选择与墙体宽度计算留巷墙体充填材料的基本组分为水泥、粉煤灰、砂石骨料、复合外加剂和水,其主体原料均为来源广泛的地方材料,并利用煤矿电厂发电产生的粉煤灰。

水泥: PO42.5普通硅酸盐水泥。

粉煤灰:电厂二级及以上粉煤灰。

石子:为当地产的石,因泵送设备的要求,最大粒径≤25mm ;含水率小于5-8%,石粉含量小于3%。

外加剂:多功能复合外加剂具有塑化、调凝、早强、保水、引气等功能。

材料配比(重量):水泥:石子:黄沙:粉煤灰=650-700:500-700:500-700:350-450外加剂添加量为总量的1.5%-5%。

设计充填材料强度指标(单轴抗压值)沿空留巷支护体的工作阻力静载荷计算:P=γ⋅211B B k m ⋅-γ:岩石平均容重取2.5t/m 3m :煤层平均采厚4.0mk :冒落岩石的碎胀系数1.25-1.5,取1.25 B1:巷道煤帮到切顶线的悬顶宽度为B2与留巷充填体(暂取2.6m)宽度的1.2倍B2:留巷宽度4.4m经计算P值约为76t/m2,约0.76MPa。

考虑到老顶来压时下位岩层及充填体的动载系数为静载系数的2~6倍,即1.52-4.56MPa。

而根据充填体材料的强度试验,其最大承载极限可达到22兆帕以上,可完全满足承载要求。

计算机模拟:根据实际地质条件,由于该工作面煤层倾角较小,为了计算方便,模型采用水平倾角计算,计算模型取埋深400m。

取老顶、直接顶、煤层和底板等四层岩层作为计算的模型。

采空区模拟取松散岩体作为充填支承上覆岩层。

巷道为锚(索)网支护,采用施加反向力代替支护,分别取充填体宽度为2.0m、3.0m模型计算,应力分布计算结果如下:材料参数取值:应力场参数:只考虑原岩应力场的作用,垂直应力10Mpa 侧压力系数为0.9。

根据混凝土膏体材料抗压强度指标,充填长度应同工作面日推进度。

为提高充填墙体的结构稳定性、完整性及结构刚度,充填墙体内应合理布筋。

充填相关计算公式充填是指用大量材料填充一个空间以增加其密度和稳定性的过程。

充填通常用于填充土壤、岩石和混凝土等材料。

在工程和建筑领域,充填是一种常见的施工方法,用于加固土壤、修复地基、填充模板和填充护坡。

充填计算是在进行充填工程之前,确定充填材料的数量和适当性的过程。

下面将介绍几种常见的充填计算公式和方法。

1.充填体积计算公式充填体积计算是充填计算中最基本的部分。

充填体积通常通过测量充填区域的长、宽和高来计算。

充填体积计算公式如下:充填体积=面积×高度其中,面积是充填区域的横截面面积,高度是充填的厚度或高度。

2.充填材料重量计算公式充填材料的重量计算是为了确定所需材料的数量和成本。

充填材料重量计算公式可以根据材料的密度、充填体积和含水率来计算。

公式如下:充填材料重量=充填体积×充填材料的密度×(1+含水率)其中,充填体积是通过前面的公式计算得出的充填区域的体积,充填材料的密度是指材料的干燥密度,含水率是指充填材料中的水分含量。

3.充填材料压实度计算公式充填材料压实度是指充填材料的密实程度和稳定性。

充填材料压实度计算公式可以通过测量充填材料的干燥密度和固体体积来计算。

公式如下:充填材料压实度=充填材料的干燥密度/充填材料的理论密度其中,充填材料的干燥密度是通过材料干燥后的重量和体积计算得出的,理论密度是指充填材料在理想状态下的密度。

4.充填加固计算公式充填加固是指通过施工方法和技术来增加充填材料的密度和稳定性。

充填加固计算公式可以通过测量充填材料的体积和固结比来计算。

公式如下:充填加固=充填材料体积/充填前的体积其中,充填材料体积是通过测量充填区域的体积来计算得出的,充填前的体积是指未进行充填前的土壤或岩石体积。

5.充填护坡计算公式充填护坡是指在充填施工过程中,保护和加固充填区域边缘的一种构造。

充填护坡计算公式可以通过测量护坡的长度、高度和倾斜度来计算。

公式如下:充填护坡体积=护坡长度×护坡高度×护坡倾斜度其中,护坡长度是指护坡的横截面长度,护坡高度是指护坡的垂直高度,护坡倾斜度是指护坡的倾斜角度。

煤层直接顶充填系数计算公式概述说明1. 引言1.1 概述在矿山工程中,煤层直接顶充填系数是一个重要的参数,用于评估和预测煤层直接顶充填体的稳定性和性能。

它是指充填体在承受来自上方覆盖和内部应力的情况下的变形特性和抗压能力。

通过计算和分析煤层直接顶充填系数,可以了解充填体在不同条件下的力学行为,并采取相应的措施来确保矿山安全和高效运营。

1.2 文章结构本文主要包括五个部分:引言、煤层直接顶充填系数计算公式概述说明、煤层直接顶充填系数的影响因素分析、煤层直接顶充填系数计算方法与实例分析以及结论。

在引言部分,我们将介绍文章的概述、结构以及目的,为读者提供一个清晰明了的导读。

1.3 目的本文旨在对煤层直接顶充填系数进行详细描述和分析,探讨其计算方法和影响因素,并提供实际应用案例进行验证。

通过本文的研究,可以增进对煤层直接顶充填系数的理解,为矿山工程的设计和管理提供科学依据。

此外,本文还将讨论未来可能的研究方向,以推动相关领域的发展与进步。

以上是“1. 引言”部分的内容,请以普通文本形式进行撰写。

2. 煤层直接顶充填系数计算公式概述说明2.1 煤层直接顶充填系数定义煤层直接顶充填系数是指在煤层采空区充填过程中,所用固体材料的填充效果与实际需要填充空间的比值。

它反映了固体材料对采空区进行有效填充的程度,是评价采空区群稳定性和资源利用效率的重要指标。

2.2 公式推导过程煤层直接顶充填系数可以通过以下公式来计算:煤层直接顶充填系数= (实际使用的固体材料量)/(理论上所需固体材料量)其中,实际使用的固体材料量可以通过现场测量或者记录得到,而理论上所需固体材料量则需要根据具体情况进行计算。

公式推导过程主要包括确定理论上所需固体材料量的方法和具体步骤。

2.3 公式应用范围和限制煤层直接顶充填系数的计算公式适用于各种不同形态和规模的采空区,包括巷道、采煤柱和放顶煤柱等。

同时,该公式也可以作为评价充填质量和稳定性的重要依据。

根管充填材料的力学性能分析根管充填是根管治疗过程中的一个关键步骤,它能够有效地清除根管内的病理组织,填补根管空腔,防止再次感染。

根管充填材料作为根管内的填充物,对根管的稳固和成功治疗具有重要的影响。

因此,对根管充填材料的力学性能进行分析至关重要。

力学性能是指材料在外力作用下的行为和性质,它可以评估材料的强度、稳定性和耐久性。

根管充填材料的力学性能分析可以通过以下几个方面进行研究。

一、抗弯强度根管充填材料需要具备较高的抗弯强度,以承受根管内部外力的作用,保持良好的稳定性。

通过弯曲实验可以测量根管充填材料的抗弯强度。

抗弯强度越高,说明材料越能够承受外力,抵抗弯曲变形。

常用的测量方法包括三点弯曲法和四点弯曲法。

二、抗压强度根管充填材料需要具备一定的抗压强度,以承受咬合力或垂直压力的作用。

通过压缩实验可以测量根管充填材料的抗压强度。

抗压强度越高,说明材料越能够承受压力,保持稳定性。

常用的测量方法包括单轴压缩法和圆柱压缩法。

三、粘接强度根管充填材料需要具备良好的粘接强度,以与根管壁牢固粘结。

粘接强度分为内粘接强度和外粘接强度。

内粘接强度指的是根管充填材料与根管壁的粘结强度,外粘接强度指的是根管充填材料与根冠或修复材料的粘结强度。

通过剪切实验可以测量根管充填材料的粘接强度。

粘接强度越高,说明材料与根管壁或其他材料接触牢固,不易脱落。

四、抗磨损性能根管充填材料需要具备较好的抗磨损性能,以保持长期使用的稳定性。

通过滑动实验可以测量根管充填材料的抗磨损性能。

抗磨损性能越好,说明材料与根管壁之间的摩擦损耗越小,使用寿命越长。

五、体积稳定性根管充填材料需要具备良好的体积稳定性,以防止材料收缩或膨胀引起的根管漏封。

通过体积变化实验可以测量根管充填材料的体积稳定性。

体积稳定性越好,说明材料在根管内不会发生明显的收缩或膨胀。

六、生物相容性根管充填材料需要具备良好的生物相容性,以防止对周围组织产生不良反应或过敏反应。

通过体外细胞实验和动物实验可以评估根管充填材料的生物相容性。

充填采矿技术存在问题分析充填采矿技术是一种常用的采矿方法,其主要特点是在采取矿石的将矿体中的空隙用尾砂或其他废弃物充填,以维持矿体的稳定。

充填采矿技术在实际应用中存在一些问题,主要表现为以下几个方面:1.工程成本高:充填采矿技术需要大量的尾矿处理设备以及充填物的储存和输送系统。

这些设备的购置、维护和运营成本较高,增加了采矿成本。

2.尾矿处理问题:充填采矿技术需要大量的尾砂或其他废弃物作为充填物,这些物料需要进行处理和储存。

处理过程中产生的废水和废渣会对周围的环境造成污染,增加了环境治理的难度和成本。

3.安全隐患:充填采矿技术在采矿过程中会产生大量的尾矿,需要进行连续的充填作业。

这使得矿井内充填物的稳定性成为决定采矿安全的关键因素。

如果充填体的稳定性不够,可能会引发地面塌陷、支护结构破坏等安全事故。

4.充填效果难以保证:充填采矿技术需要对矿体进行准确的评估和充填设计,以保证充填体的稳定性和整体效果。

在现实应用中,地质条件复杂多变,采矿规模和速度也会影响充填效果,因此充填效果难以完全保证。

5.资源浪费:充填采矿技术会限制采矿深度和矿床回收率,造成了资源浪费。

一部分有用矿石可能被填充物覆盖或无法回收,导致资源利用率下降。

为解决这些问题,需要在充填采矿技术应用中进行技术创新和管理优化:1.加强矿井设计和施工质量控制,提高充填体的稳定性。

采用合理的充填材料和施工方法,确保充填体的力学性能和稳定性。

2.加强尾砂处理和回收利用,降低环境污染。

采用先进的尾砂处理技术,实现尾砂的回收利用和环境友好型处理。

3.加强充填效果评估和监控,提高充填技术的应用效果。

加强充填质量监测,及时发现和解决充填体的问题,提高充填效果。

4.加强充填采矿技术的研发和应用推广,促进技术创新和管理优化。

加强充填采矿技术的研发和示范应用,提高充填技术的适用性和可行性。

充填采矿技术在实际应用中存在一些问题,但通过技术创新和管理优化,可以解决这些问题,提高充填采矿技术的应用效果和经济效益,促进可持续矿业发展。

一种矿山原位充填体力学评价系统及方法引言:矿山原位充填是一种在开采过程中利用尾矿、矿石渣、矿山废弃物等填充材料将矿山空洞填充起来的技术。

充填体力学评价是对矿山原位充填的稳定性、强度和变形等性能进行评估和分析的关键过程。

本文将介绍一种矿山原位充填体力学评价系统及方法,以提供更准确、可靠的评价结果。

一、系统概述矿山原位充填体力学评价系统是一套综合分析工具,旨在评估矿山原位充填体的稳定性、强度和变形等性能。

该系统由数据采集、模型建立、参数计算和结果分析等模块组成,通过对充填体力学特性进行定量分析,为矿山充填工程提供科学依据。

二、数据采集数据采集是矿山原位充填体力学评价的基础工作。

通过现场观测和实验室测试,收集充填体的物理力学参数,如密度、含水率、颗粒大小和形状等。

同时,还需获取矿山地质参数,如坚硬岩石的强度和断裂特性等。

这些数据将用于后续的模型建立和参数计算。

三、模型建立模型建立是矿山原位充填体力学评价的核心环节。

根据采集的数据和充填体的实际情况,建立适用的数值模型。

常用的模型包括有限元模型、离散元模型等。

通过模型建立,可以模拟充填体受力、变形和破坏等过程,评估其稳定性和强度。

四、参数计算参数计算是矿山原位充填体力学评价的关键步骤。

根据模型建立的基础上,计算充填体的应力、应变、位移和变形等参数。

通过数值计算,可以预测充填体在不同工况下的响应和行为。

此外,还可以通过参数计算,对充填体的不同因素进行敏感性分析,找出影响充填体力学性能的关键因素。

五、结果分析结果分析是矿山原位充填体力学评价的最终目标。

通过对参数计算结果的分析,评估充填体的稳定性和强度,并预测其在长期运营中的变形和破坏趋势。

同时,还可以根据评价结果,制定合理的充填体设计和施工方案,以提高充填体的整体性能和可靠性。

结论:矿山原位充填体力学评价系统及方法是一种科学、可靠的评价工具,为矿山充填工程提供了重要的技术支持。

通过数据采集、模型建立、参数计算和结果分析等步骤,可以全面评估充填体的稳定性、强度和变形等性能,并制定合理的设计和施工方案。

充填采矿技术存在问题分析充填采矿技术是一种在地下矿井中使用充填材料填充采空区,加强地质体,保证矿井安全和资源利用的先进技术。

充填采矿技术广泛应用于金属矿山、非金属矿山和煤矿等领域,取得了显著的经济和社会效益。

在充填采矿技术的实际应用中,一些问题也随之出现,限制了其进一步发展和应用。

本文将对充填采矿技术存在的问题进行分析。

一、充填材料的选择和性能问题充填材料是充填采矿技术的核心,其性能直接影响到充填体的工作效果和安全稳定性。

目前,充填材料主要包括煤矸石、尾矿、粉煤灰、水泥等。

在选择和使用充填材料时,存在以下问题:一是部分煤矸石和尾矿的性能不稳定,导致充填体强度低、稳定性差;二是充填材料中矿物质成分和化学成分对充填体的渗透性和生态环境产生影响;三是充填材料的资源利用率不高,浪费了资源。

二、充填体设计和施工技术问题充填体的设计和施工技术是充填采矿技术的关键环节,直接关系到充填体的安全稳定性和生产效果。

目前,充填体设计和施工技术存在以下问题:一是充填体设计中对地质体和充填工艺不够准确,导致充填体的工作效果不理想;二是充填体施工技术简单粗放,缺乏先进的充填设备和技术支持;三是充填体施工过程中存在浪费和环境污染等问题。

三、充填动力学和地质力学问题充填采矿技术是一个动态过程,需要考虑充填体与地质体的相互作用和变化规律。

目前,充填动力学和地质力学方面存在以下问题:一是充填体与地质体的相互作用机制和变化规律研究不足,难以准确掌握充填体的变形和破坏规律;二是地质力学参数和充填动力学参数之间的关联性研究不够深入,导致充填体的稳定性和安全性无法得到有效保障;三是充填体的长期稳定性和可持续发展性存在较大的不确定性。

四、充填采矿技术的环境保护和安全管理问题充填采矿技术在生产过程中会对周围环境产生一定的影响,需要加强环境保护和安全管理。

目前,充填采矿技术在环境保护和安全管理方面存在以下问题:一是充填体的渗透性和排水性对地下水和地表水产生影响,容易引起水资源的污染和浪费;二是充填采矿技术的安全管理措施不够完善,存在事故隐患和安全风险;三是充填采矿技术的环境影响评价和监测工作不够到位,难以全面了解其对生态环境的影响。

充填采矿法及安全要求充填采矿法(填矿法)是一种采矿技术,在矿山开采过程中使用填充物填充开采后的空洞,以加固地下结构并提高矿山稳定性。

本文将详细介绍充填采矿法的原理、方法以及相关的安全要求。

一、充填采矿法的原理和方法充填采矿法是通过填充物填充采空区,形成稳定的岩层支撑结构,避免采空区塌陷和地面沉陷,同时提高矿山回收率。

充填物可以是矿石尾矿、水泥、煤矸石等,根据填充物的不同,分为干充填和湿充填两种方法。

1. 干充填法干充填法是将矿石尾矿等干燥的填充物通过管道输送到采空区,分层堆积,形成稳定的填充体。

其优点是操作简便,适用于较大的采空区,但需要保持填充区域的通风和水分控制,以防止填充物坍塌。

2. 湿充填法湿充填法是将矿石尾矿等与水混合成泥浆状的填充物通过管道输送到采空区。

湿充填具有较好的稳定性和流动性,在填充过程中可实现自流充填,减少了人工作业量,适用于小规模和复杂的采空区。

二、充填采矿法的安全要求充填采矿法的安全要求主要包括以下几个方面:1. 稳定性要求充填体的稳定性是充填采矿法的核心要求。

充填体应能够稳定支撑住地表和地下的岩层和设备。

为此,需要密度合理、力学性能适宜的填充材料,并采取适当的加固措施,如加强围岩支护、设置横向和纵向的支撑结构等。

2. 水资源保护要求充填采矿法会产生大量的废水,为保护水资源,需要在充填过程中采取措施,如设置回收水系统、严格控制水泥比例、进行废水处理等,以减少对地下水和地表水的污染。

3. 环境保护要求充填采矿法需要合理利用和处置采空区的岩石和矿石尾矿等废弃物。

在填充前,需要进行废弃物的分类、分选和处理,将有用的物质回收利用,减少对环境的影响。

4. 安全生产要求充填采矿作业需要严格按照相关的安全制度和操作规程进行。

需要进行人员岗前培训,确保操作人员能够熟悉操作规程和应急措施,并依法佩戴个人防护用具,遵守安全操作规程,确保人员的安全。

5. 定期检查和监测要求充填采矿作业结束后,需要定期对充填区进行检查和监测,以评估充填体的稳定性以及环境的变化情况。

空场嗣后充填采矿法充填体合理强度分布规律研究充填采矿法以其高回收率,低贫化率的优点,在开采具有较高价值并且难开采的地下金属矿中会表现出明显优势。

就如何合理、高效、经济、安全地进行矿产资源开发利用,降低矿石的贫化,提高矿石的质量仍是值得关心的问题。

目前新疆哈密某铜镍矿正处于基建阶段,试验采场选在1200m中段,采矿方法为大直径深孔阶段空场嗣后充填采矿法。

为了保证矿柱的顺利回采和采场顶板底板的稳定性,以及对输送料浆的输送特性能够满足该矿的充填输送要求。

为此本文开展了该铜镍矿充填体室内试验和充填体合理强度的研究。

该铜镍矿采空区采用嗣后分级尾砂胶结充填,为此本文进行了分级尾砂的相关试验,包括比重,容重,孔隙率,粒径,化学成分的测定和塌落度,充填体配比试验,得到了不同配比情况下,质量浓度和塌落度的曲线关系。

通过对该铜镍矿不同配比下的尾砂胶结充填体的物理力学试验,得到了在不同的充填体集料,质量浓度,灰砂配比以及充填体养护龄期下的曲线关系和不同配比下的充填体的单轴抗压强度,抗拉强度和物理力学参数。

在充填体灰砂配比试验研究中,在灰砂比相同的情况下,塌落度随着质量浓度的增大而降低。

随着料浆浓度的提高强度增大,水泥添加量较少时,浓度对强度影响明显减小,随着龄期增长强度增大,随着水泥添加量的增大充填体强度增加。

本文结合实际情况采用了3种方案,即在不同高度上采用了不同配比的充填体,以期得到充填体在垂直高度上的合理强度。

为了计算分析采场的稳定性和充填体的合理强度,本文主要采用三维快速拉格朗日法(FLAC3d)进行模拟运算分析,在一步骤回采过程中,顶板,底板和矿柱是安全的,在二步骤回采和充填中,方案1和2充填体中间局部有较大的拉应力,出现塑性区,易失稳。

方案3则较为合理,充填体在充填体在垂直高度上的五个阶段的强度均达到了实验室抗拉和抗压试验结果。

最终根据模拟分析的结果为矿山在1200m中段的充填体输送提供合理的参数。

充填采矿技术存在问题分析

充填采矿技术是一种采用固体废弃物填充采矿空间的方法,以便最大限度地回收有用的矿产资源,并同时控制对环境的不良影响。

充填采矿技术在实际应用过程中存在一些问题。

充填采矿技术需要大量的水资源来形成充填体,并且日后需要维持稳定的地下水位。

这导致了对水资源的过度利用,可能会引发地下水资源的枯竭或者水质的污染。

这对于地下水生态系统和当地的农业、饮水等生活用水带来严重后果。

充填采矿技术会产生大量的固体废弃物,其中包括矿石的非有用部分以及填充用的矿浆和水。

这些固体废弃物需要进行处理和处置,但现有的处理技术仍然存在一定的问题。

传统的尾矿库处理方法可能会导致土地的污染和生态系统的破坏,而新兴的尾矿堆填技术存在堆体稳定性和维护的难题。

充填采矿技术涉及到大规模的土地使用,特别是矿区的基础设施建设和采矿过程中产生的废弃物处理所需的土地资源。

这可能会导致大面积的土地破坏和生态系统的破坏,对生物多样性和生态平衡造成不可逆转的损害。

与传统的开采方式相比,充填采矿技术也需要更高的投资成本。

充填材料的准备、输送和充填过程都需要大量的人力和物力资源,同时还需要定期进行维护和监测,以确保充填体的稳定性和安全性。

这增加了采矿企业的经营成本,并在一定程度上限制了该技术的推广和应用。

充填采矿技术在环境保护、土地使用和经济成本等方面存在一些问题。

为了解决这些问题,需要继续进行技术研发和创新,以提高废弃物处理和资源回收的效率,减少对水资源和土地资源的依赖,从而实现可持续的采矿活动。

充填体强度总结范文静强度与充填体的重要性有着密切关系。

充填体通常是由土壤、砂石和水泥等材料组成的,其静强度取决于这些组分材料的特性。

土壤的性质对充填体的强度具有重要影响。

不同类型的土壤具有不同的物理化学性质,其颗粒粒径大小、形状、颗粒间摩擦特性等都会影响充填体的强度。

砂石的选择和比例配比也对充填体的强度有重要影响,因为砂石的粒径分布和颗粒间连接性能会影响充填体的稳定性。

水泥的添加能够提高充填体的强度,因为水泥的硬化过程能够增强充填体的键结力和抗压能力。

充填体的动强度是从充填体的变形和应力分布角度来考察的。

充填体在填充过程中会产生压缩、抗剪和抗挤压等应力状态,这些应力状态会引起充填体的体积变形和力学性能变化。

充填体的变形特性是研究充填体强度的重要内容之一、充填体的变形特性与其孔隙结构和应力状态有关。

研究表明,充填体的孔隙结构对其变形特性具有重要影响。

孔隙结构越复杂、孔隙率越大,充填体的变形和强度变化越显著。

了解充填体的变形特性可以帮助工程师设计合理的工程施工方案,提高工程的稳定性。

除了上述的静强度和动强度之外,充填体还与环境因素和外界条件有关。

温度、湿度、水分和化学物质等因素对充填体的强度和稳定性有重要影响。

温度对充填体的强度产生影响是因为温度变化会引起材料的膨胀和收缩,从而改变充填体的体积和力学性能。

湿度和水分对充填体的强度产生影响是因为水分的存在能够改变充填体的颗粒间摩擦和连接性能,进而影响充填体的稳定性。

化学物质如盐类、酸碱物质等会与充填体的组成材料发生反应,导致材料结构疏松、溶解和腐蚀等现象,从而减弱充填体的强度和稳定性。

在实际工程中,为了评价充填体的强度,可以采用不同的试验和测试方法。

常用的试验方法包括压密试验、剪切试验、抗挤压试验和抗渗试验等。

这些试验可以帮助工程师了解充填体在不同应力状态下的性能变化,从而为工程设计和施工提供依据。

此外,还可以通过现场观测和监测的方法来评估充填体的强度和变形情况。

充填体强度计算及稳定性分析

1概述

锡矿山南矿采空区的充填始于上世纪50年代初,当时主要是用矸石充填西部和河床下面的采空区。

然而,上世纪60~70年代初,锡矿山曾发生了三次大规模的地压活动,给矿山生产和安全带来了严重的灾害。

从这以后,锡矿山南矿的充填采矿技术研究就从未间断,先后使用了干式充填、粗颗粒水砂充填、混凝土胶结充填、全尾砂充填和尾砂胶结充填等充填方法,对于回收资源、降低地表下沉起到了重要的作用。

随着开采深度的增加,地压显现越来越明显。

通过对充填体强度和稳定性的分析,来确定更合理的参数,保证充填质量。

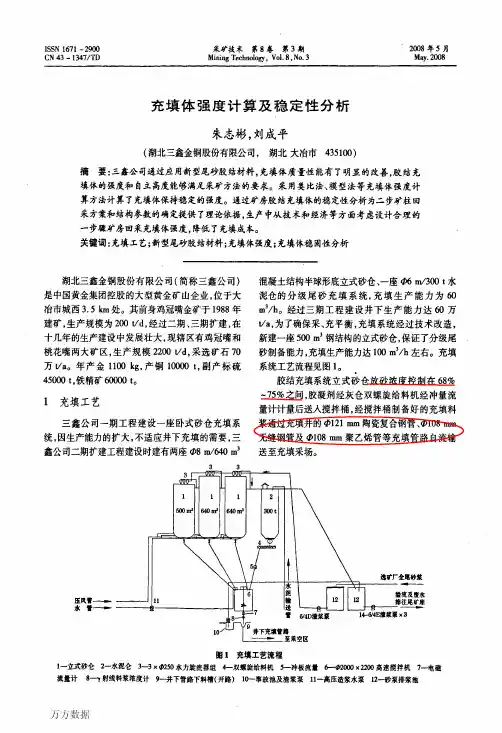

2充填工艺

3充填体强度计算和充填体稳固性分析

胶结充填体的强度设计因矿山而异,主要取决于具体的开采技术条件和充填条件。

为了使胶结充填体在技术上达到可靠,经济上得到优化,就需要合理的确定充填体的强度。

确定胶结充填体强度和稳定性是一个问题的两个方面。

锡矿山南矿属建筑物和水体下采矿,不允许地表塌陷及岩层开裂,在矿山回采过程中要保证整个矿区岩层的稳定性和二步骤矿房回采的安全。

一步骤矿壁回采胶结充填体强度大小及稳定性对二步骤矿房回采及底柱的回收至关重要,设计合理的充填体强度需要从技术、经济等方面考虑。

矿房胶结充填体的稳定性分析可为矿柱回采方案和结构参数的确定提供依据。

3.1类比法

国内外部分矿山采场充填配比设计实例及充填体强度见表1。

表1 国内外部分矿山高大采场充填体配比设计

类比分析锡矿山南矿一步骤采场胶结充填设计强度要达2MPa 以上,即充填灰砂比为1:8~1:12之间,才能够满足南矿采矿方法的要求。

3.2 充填体强度计算

根据充填体现场调查和强度试验结果,主要分析测试配比为1:6的充填体稳定性,根据现场试验结果,取灰砂比为1:6的充填体强度参数c=0.15MPa ,φ=40°,μ=0.25,充填体容重为γ=2.5 t/m3,充填体与围岩间的内聚力与摩擦角计算时与充填体的值相同,充填体沿走向长度即矿房宽度b=8m , 采用Terzaghi 模型法和Thomas 计算法分析不同结构参数条件下充填体的受力状况。

3.2.1 模型法 二维太沙基模型:

σy =D (1-e -Ay )/A A=2k ·tgφ/k D=γ-2C/L

式中:σ

y ——充填体内所受应力kPa ;

γ——充填体容重kN/m 3;

L 、B ——分别为充填体长度和宽度m ; y ——距充填体顶部的距离m; C ——充填体内聚力kPa ; φ——充填料内摩擦角°;

k ——充填体侧压系数k=1-sin φ。

为了保证矿柱回采充填体的稳定及承受回采过程中爆破对充填体的影响,充填体强度设计安全系数取2.0。

根据采矿方法回采工艺和回采参数,计算矿山回采时需要充填体强度值应为0.65~0.88MPa ,考虑安全系数, Terzaghi 模型方法充填体强度设计值为1.3~1.76MPa 。

3.2.2 经验公式计算

蔡嗣经教授曾论述:胶结充填体的强度与充填体的高度是一种半立方抛物线关系。

y 2=α·x 3,式中: y ——胶结充填体矿柱之高度,m ;x ——胶结充填体之强度,MPa ;α——系数,建议充填体高度小于50m 时,α取600,充填体高度大于100m 时,α取1000。

根据公式计算充填表体强度值见表2。

表2 经验公式计算充填表体强度值

σv=γh/(1+h /L)

充填体强度设计安全系数取2.0。

根据采矿方法回采工艺和回采参数,计算矿山回采时需要充填体强度值范围为0.266~0.460 MPa,考虑安全系数,Thomas 计算方法充填体强度设计值为0.53~0.92MPa。

综合上述计算分析,充填体的强度设计值为1.3~1.76MPa,从安全角度考虑,按类比法取其设计强度为2. 0MPa是合理的。

2.3充填体自立高度计算

根据充填体强度计算和推断充填体自立高度的实例不多,大部分矿山一般采用经验类比法判断充填体失稳状况。

为了保证充填体自稳性,多数矿山是减少充填体的暴露面积和提高胶结充填体强度,没有充分的理论和实际数据评价充填体的稳定性。

现就用南非公式对充填体的自立高度进行探讨。

h=2c/F·sinβ[γ·a·cosβ(1-ctgβ·tgφ·F)]

式中:a——垂直加速度,其值为重力加速度g与爆破或微震加速度垂直分量之和;

γ——充填体容重,,t/m3;

F——安全系数,1.2;

β——滑移角,80°。

根据锡矿山充填体材料力学参数,充填体自立高度计算结果见表3,采用新型尾砂固结材料作胶凝材料,灰砂比为1:6充填体的强度超过2MPa,充填体强度完全满足采矿方法允许充填体侧翼暴露高度的要求。

表3根据充填体的力学性质计算充填体的自立高度

锡矿山南矿一步骤回采后充填采用水泥作胶凝剂,胶结料配比为1:6的充填体28 d试块强度达2MPa以上,实际揭露的充填体强度达2MPa以上,说明目前的胶结充填体自立比较好,大面积暴露的充填体稳定性能保证二步骤采矿要求。

3结论

(1)经过不同理论方法计算表明,回采时充填体受力没有超过充填体材料自身强度,充填体在回采过程中基本处于稳定状态。

(2)充填灰砂比在1:6的胶结充填体的自立高度达35m左右,能够满足锡矿山南矿采矿方法的要求,矿柱回采时,充填体是稳定的。

参考文献:

[1]张世超,姚中亮.安庆铜矿特大型采场充填体稳定性分析[J].矿业研究与开发, 2001, 21(4): 12~15.

[2]杨耀亮,邓代强,惠林,等.深部高大采场全尾砂胶结充填理论分析[J].矿业研究与开发, 2007, 27(4): 3~4, 20.

[3]绕从云,刘成平.充填系统技术改造若干经验[J].金属矿山,2004, (增).

[4]饶从云,孙连忠.充填胶结新材料的试验与应用[ J].黄金,2005, (增).。