铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统的研究进展

- 格式:pdf

- 大小:1.26 MB

- 文档页数:5

韩美娟1,2 1. 河北北方学院药学院,2. 河北北方学院附属第一医院药学部,【摘要】铜绿假单胞菌或获得性耐药。

究PA分泌系统毒力因子的致病机制对预防和治疗其引起的感染具有重要意义。

【关键词】铜绿假单胞菌;【中图分类号】Research Progress on the Secretion System and Virulence Factors of Pseudomonas Aeruginosa外膜中的促胰液素复合物组成。

其中促胰液素所包含的结构已知的膜嵌入C 端结构域和模块化的周质N 端结构域,又与聚集底物和连接内膜配置有关。

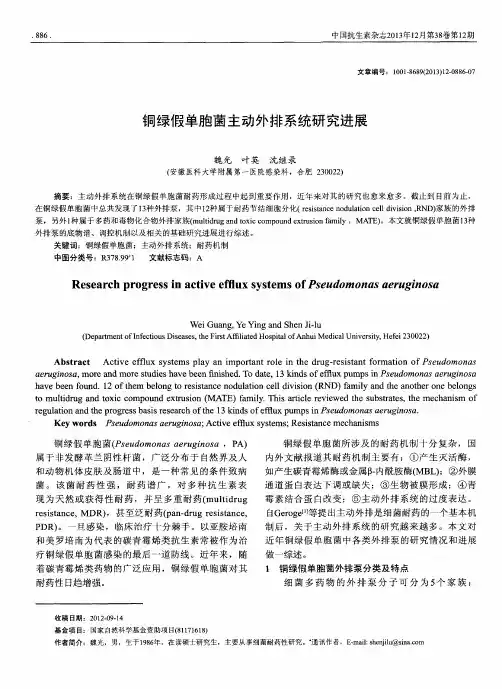

其独特的结构组成有利于PA 将结构化的效应蛋白经细胞周表1 I 型分泌系统分泌的毒力因子毒力因子分类活性功能AprA 碱性蛋白酶[3]胞外酶锌依赖性金属蛋白酶破坏已形成的嗜中性粒细胞加重宿主感染;切割宿主免疫补体C2和C3;降解细胞因子干扰素(INF )-λ和肿瘤坏死因子(TNF )- αHasAp [4] 铁卟啉化合物血红素获得蛋白获取建立感染的必需营养素-铁;血红素的获取和代谢对慢性和急性感染至关重要AprX 碱性胞外酶锌依赖性金属尚不明确蛋白酶[5]蛋白酶表2 Ⅱ型分泌系统分泌的毒力因子T2SS 亚型毒力因子分类活性功能Xcp 系统LasA 弹性蛋白酶(金属蛋白酶)[9]胞外酶β-裂解金属肽酶/丝氨酸蛋白酶切割甘氨酸-甘氨酸肽键;分解宿主细胞表面蛋白多糖,影响信号转导;增强LasB 弹性蛋白酶的裂解活性LasB 弹性蛋白酶[10]胞外酶M4热熔素肽酶家族/锌依赖性金属蛋白酶对宿主防御系统具有强降解性(例如表面活性蛋白a 和D 、补体和粘蛋白);降解宿主细胞组织蛋白(例如弹性蛋白和胶原蛋白);阻碍体内离子转运并损伤天然免疫系统,还可能释放利于细菌存活的营养素,在初始发病阶段发挥重要作用PlcH [11]胞外酶溶血性磷脂酶C 降解磷脂酰胆碱或鞘磷脂,破坏真核细胞结构,为细菌生长提供营养PlcN [12]胞外酶非溶血性磷脂酶C 降解磷脂酰丝氨酸和磷脂酰胆碱产生磷酸酯PlcB [13]胞外酶磷脂酰乙醇胺-磷脂酶C水解磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺;破坏宿主细胞外膜和遗传物质完整性CbpD 几丁质结合蛋白[14]胞内酶裂解性多糖单加氧酶为细菌在血液中存活提供条件,其催化活性对毒力有实质贡献;影响先天免疫和后天免疫外毒素A (ToxA )[15]胞外酶ADP -核糖基转移酶参与宿主蛋白合成,突出细胞毒性作用;破坏宿主固有免疫和获得性免疫;损伤细胞组织PrpL[16]胞外酶赖氨酸特异性内肽酶(蛋白酶Ⅳ)降解纤溶酶原免疫球蛋白和补体成分;抑制成纤细胞、角质形成细胞和内皮细胞的生成;切割白细胞介素(IL -22),破坏先天防御屏障LipA [17] 胞外酶三酰基甘油酰水解酶通过静电作用与细菌外膜基质中的多糖海藻酸盐相互作用,促进生物膜的形成LipC[18]胞外酶脂肪酶促进细胞聚集,影响细菌生物膜的遗传特性,直接或间接的影响黏液性生物膜的形成;可能还与细菌游动以及鼠李糖脂的形成有关PhoA [19] 胞外酶碱性磷酸酶去除核苷酸、蛋白质以及生物碱中的磷酸基团;在碱性条件下发挥出更强的作用PaAP [20]胞外酶氨肽酶满足细菌利用蛋白质作为营养供应的需求;与细菌外膜囊泡形成有关;影响细菌生物膜的形成绿脓素(PCN )[21]次级代谢产物,三环吩嗪氧化-还原活性两性离子具有肠道吸收、血浆蛋白结合潜力和跨生物膜通透性;重要的氧化还原性毒力因子;诱导中性粒细胞凋亡,破坏免疫调节功能,增加细胞毒性Hxc 系统LapA 磷酸结合蛋白[22]胞外酶碱性磷酸酶在细菌生物膜的形成中至关重要Txc 系统CbpE [23]膜蛋白甲壳素结合蛋白与CbpD 具有部分同源性;与细菌的发育、黏附和信号转导有关;可当作碳源质分泌到宿主细胞的外环境,进而导致一系列的细胞损伤[7]。

铜绿假单胞菌致病机制的研究进展铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种广泛存在于自然界中的革兰氏阴性杆菌,它可以引起各种感染疾病,特别是对于免疫系统功能低下的患者而言,其致病性更强。

铜绿假单胞菌致病机制的研究是为了更好地了解该菌种的生物学特性和致病原理,从而帮助发展新型的预防和治疗策略。

以下是铜绿假单胞菌致病机制研究的一些进展。

1. 黏附和侵入机制铜绿假单胞菌能通过鞭毛、胞外多聚物等因子在宿主上黏附并侵入细胞,其侵入机制与凝冻酶、胞外蛋白酶等多种分子因子的相互作用密切相关。

此外,它还能通过细菌表面上的外膜囊泡(OMVs)向宿主释放大量的毒力因子。

2. 毒力因子的分泌铜绿假单胞菌通过分泌多种外毒素,如细菌溶解素、外膜蛋白酶等来造成宿主细胞的损伤和溶解。

其中,热变性蛋白酶(Elastase)是其主要的外毒素之一,它可破坏宿主的胶原蛋白和弹性蛋白,导致组织坏死和细胞死亡。

3. 生物膜的形成铜绿假单胞菌能够形成生物膜,这是一种由菌体聚集形成的粘稠物质,能够保护细菌免受抗生素和宿主免疫系统的攻击。

研究发现,生物膜中的菌体能够相互交流和合作,形成复杂的群体结构,增加了抗药性和致病性。

4. 毒力调控系统铜绿假单胞菌有多种复杂的毒力调控系统,如系统共同调控因子(virulence-associated gene regulators,VgrG)、配体依赖性转录激活因子等,这些调控因子能够调节菌体的致病性和适应性,使得该菌种在宿主体内能够更好地存活和繁殖。

5. 耐药性铜绿假单胞菌对多种抗生素具有高度的耐药性,这是其致病机制研究中一项非常重要的问题。

近年来的研究表明,该菌种的耐药性主要与多重耐药泵和耐药基因的表达调控有关。

此外,铜绿假单胞菌还具有突变和水平转移等机制,使得其耐药基因能够迅速传播和适应不同的环境。

总之,铜绿假单胞菌的致病机制研究是一个复杂而重要的课题。

随着各项研究的进行,对该菌种和宿主相互作用的理解将不断深化,科学家们将不断寻找更好地预防和治疗该菌种感染的方法。

生物被膜(Biofilm,BF)是细菌为适应自然环境,在生长过程中附着于固体表面而形成的特殊存在形式,是由多细菌组成的膜状结构,而并非单一细菌的膜成分。

细菌生物被膜的生存方式不仅可以保护其中的细菌抵抗临床抗生素和工业设施中杀菌剂的作用,而且还可以对抗人体的免疫清除作用,对人类的健康造成了很大的危害,从而导致严重的临床问题。

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,PA)是医院内感染最常见的细菌之一,其生物被膜形成常给临床治疗带来许多困难。

本文就铜绿假单胞菌生物被膜的研究情况进行综述。

1 生物被膜的形成生物被膜的形成过程包括3个方面:①浮游细菌粘附到表面形成单细胞层;②细菌通过群落生长或聚集形成微菌落,进而形成蘑菇状结构;③细菌分泌细胞外多聚物,形成基质,细菌深埋于基质内,成为成熟的生物被膜。

细菌生物被膜结构坚实稳定,不易受到破坏,是细菌为了适应环境、维持自身发展所发生的形态变化。

2 藻酸盐对生物被膜形成的作用据报道,铜绿假单胞菌会在活体内产生藻酸盐,而且在铜绿假单胞菌感染住院的病人的体内也检测到藻酸盐抗体的存在。

这些多糖藻酸盐结构主要成分是甘露糖醛酸和古洛糖醛酸。

研究表明铜绿假单胞菌可以分成粘液型及非黏液型两种表型,粘液型铜绿假单胞菌可借助其表面分泌的藻酸盐,而粘附于异物表面。

Sauer K 等在流动的介质中建立的铜绿假单胞菌生物被膜模型,发现黏液型菌株的生物被膜为塔状或蘑菇状,非黏液型菌株的生物被膜为薄膜状[1]。

细菌形成蘑菇状结构后,大量分泌多聚物——菌细胞外基质包绕在蘑菇状结构之外,形成稳固的生物被膜。

基质主要由蛋白、多糖和核酸组成,其中藻酸盐是胞外基质多糖的主要成分之一。

基质多糖在细菌定植形成微菌落时已开始分泌,在蘑菇状结构形成后分泌才大量增加。

藻酸盐是粘液铜绿假单胞菌所分泌的重要致病因子之一,在细菌对生物医学材料或机体腔道的粘附、生物被膜的形成以及抵抗机体免疫力等方面都起着重要作用。

铜绿假单胞菌生物膜研究进展孟菲;黎书长;杨武宁;刘伟;银慧慧;韦晓洁;姜源明;赵武;覃振华【摘要】The opportunistic pathogen Pseudomonas aeruginosa is a gram-negative bacteria which can form biofilms.In this review,we summarized the biology mechanism of biofilms in Pseudomonas aeruginosa,including Pseudomonas aeruginosa adhesion,extracellular polysaccharide Psl and Pel,alginate participated in the biofilm maturation,and quorum sensing systems regulated the formation of biofilm in Pseudomonas aeruginosa,and the drug target on biofilm.The bacterial biofilms protected the bacteria from unsuitable environmental conditions.Through researching the structure and the pathogenesis of Pseudomonas aeruginosa,and its resistance molecular mechanisms,we could adjust or regulate the expression of biofilm-associated factors,optimize the anti-infection treatment in Pseudomonas aeruginosa.%条件致病菌铜绿假单胞菌(PA)是一种能形成生物膜的革兰氏阴性菌,作者综述了PA生物膜形成的生物学机制,包括菌体黏附、胞外多糖Psl和Pel、藻朊酸盐等参与细菌生物膜成熟的过程及群体感应系统调节相关因子表达,从而调控细菌形成生物膜应对不良环境.此外还概括了将生物膜作为靶点开发的药物等生物膜相关的研究进展.生物膜是菌体逃避有害刺激的护盾,研究其结构、形成及致病机理,了解PA产生耐药性的分子机制,对于通过调节生物膜形成或调控生物膜相关因子的表达进而优化PA的抗感染治疗有十分重要的意义.【期刊名称】《中国畜牧兽医》【年(卷),期】2016(043)011【总页数】6页(P2976-2981)【关键词】铜绿假单胞菌;生物膜;群体感应系统【作者】孟菲;黎书长;杨武宁;刘伟;银慧慧;韦晓洁;姜源明;赵武;覃振华【作者单位】广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001;广西大学动物科学技术学院,南宁 530004;广西壮族自治区兽药监察所,南宁 530001;广西壮族自治区兽药监察所,南宁 530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁530001;广西壮族自治区兽医研究所,广西动物疫病病原生物学与诊断重点实验室,南宁 530001【正文语种】中文【中图分类】R378.99+1铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,PA)又称绿脓杆菌,是一种广泛分布于自然界的条件致病菌。

铜绿假单胞菌与免疫系统相互作用的研究进展铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰阴性细菌,广泛存在于自然界的水土环境中。

然而,它也是一种重要的人类病原菌,特别是对于免疫系统较为脆弱的个体来说,如免疫抑制患者或生理缺陷患者。

因此,了解铜绿假单胞菌与免疫系统之间的相互作用机制对于防治相关感染病症具有重要的意义。

铜绿假单胞菌的致病机制主要包括菌体附着、外毒素和细胞因子的产生,以及对宿主免疫系统的调控等。

在铜绿假单胞菌感染过程中,菌体附着是关键的一步。

研究发现,菌体表面的粘附因子(adhesins)可以结合宿主细胞表面相关受体,以此侵入宿主细胞,并激活宿主细胞内炎症反应。

这些粘附因子是铜绿假单胞菌与免疫系统相互作用的重要角色。

同时,铜绿假单胞菌也通过释放外毒素来损伤宿主细胞。

外毒素主要包括细菌毒素A(exotoxin A)和细菌脂多糖(LPS),它们可以破坏宿主细胞膜结构、干扰细胞信号传导,从而引发炎症反应和免疫细胞的活化。

此外,铜绿假单胞菌还能产生一系列溶解酶和蛋白酶等附着酶,进一步破坏宿主细胞结构。

除了直接作用于宿主细胞的损伤机制,铜绿假单胞菌还通过操纵宿主免疫系统来逃避免疫监测和发病。

研究表明,铜绿假单胞菌可以通过释放一系列细胞因子来抑制宿主免疫细胞的活化和功能。

细菌内毒素LPS和其它分泌的蛋白质可以干扰炎症信号传导途径,从而抑制免疫细胞的抗菌活性。

此外,铜绿假单胞菌还可以刺激宿主免疫系统分泌抗炎细胞因子,以试图抑制宿主免疫反应。

对于免疫系统对铜绿假单胞菌感染进行克服的机制研究也逐渐取得进展。

研究发现,细胞免疫和体液免疫是两个重要的防御机制。

细胞免疫主要涉及巨噬细胞、T淋巴细胞和自然杀伤细胞等免疫细胞的活化和增殖。

巨噬细胞是主要的清除细菌的免疫细胞,它们通过吞噬、分泌细胞因子和杀伤被感染细胞等机制抵抗铜绿假单胞菌感染。

T淋巴细胞通过识别和消灭被感染的宿主细胞,起到重要的抗菌作用。

铜绿假单胞菌的研究进展和未来发展方向铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰氏阴性细菌,广泛分布于土壤、水体以及人体的多种环境中。

它是一种典型的致病菌,可引起多种感染如呼吸道感染、尿路感染和创伤感染,尤其在免疫功能低下的患者中表现出严重的致病性。

铜绿假单胞菌的研究一直处于科学界的关注对象,近年来取得了许多重要的进展。

本文将重点就铜绿假单胞菌的研究进展和未来发展方向进行探讨。

1. 耐药性与耐药机制研究铜绿假单胞菌对抗生素的高度耐药性是临床治疗的主要挑战之一。

耐药性的形成机制多样复杂,包括产生β内酰胺酶、药物外排泵等多种机制。

研究人员通过分析耐药菌株基因组和转录组,探索耐药菌株中耐药基因的表达调控方式,为耐药性的治疗提供了新的思路。

2. 生物膜形成的研究铜绿假单胞菌具有形成生物膜的能力,这是其致病性的重要因素之一。

生物膜能够提供菌体对外部环境的保护,使得细菌在抗生素和宿主免疫系统的攻击下更加耐受。

研究生物膜形成的机制,有助于寻找新的抗菌靶点并研发新的抗菌药物。

3. 毒力因子研究铜绿假单胞菌产生多种毒力因子,包括外毒素、内毒素和溶解酶等。

这些毒力因子对宿主细胞和免疫系统的破坏作用至关重要。

研究毒力因子的功能和作用机制,对了解铜绿假单胞菌的致病性和防治具有重要意义。

4. 宿主与宿主免疫反应的研究铜绿假单胞菌感染的过程受宿主的免疫反应调控。

研究宿主免疫系统如何应对铜绿假单胞菌的感染,以及如何调节炎症反应的平衡,对于开发新的治疗策略具有重要意义。

近年来,一些研究已经揭示了T细胞、巨噬细胞和炎症因子在铜绿假单胞菌感染中的作用,为治疗提供了新的方向。

未来发展方向:1. 高通量测序技术的广泛应用:随着高通量测序技术的不断发展,研究人员能够更加深入地了解铜绿假单胞菌的遗传变异和耐药机制,有助于抑制其耐药性的发展。

2. 手性药物的研发:铜绿假单胞菌对于手性药物的耐受性与其表面的膜组分有关。

抗铜绿假单胞菌感染的药物研发与应用现状分析引言:铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰氏阴性细菌,它广泛存在于自然环境中,并是人类医院获得性感染的主要病原体之一。

由于其强生物膜形成能力、多重耐药性和毒力因子的丰富性,治疗铜绿假单胞菌感染往往具有挑战性。

本文将对抗铜绿假单胞菌感染的药物研发与应用现状进行分析。

一、药物研发进展:1. 抗菌药物的研发:近年来,针对铜绿假单胞菌感染的药物研发取得了一些进展。

其中,β-内酰胺类抗生素仍然是首选药物,例如头孢菌素、碳青霉烯类抗生素等。

然而,铜绿假单胞菌对β-内酰胺类抗生素的产生相对容易,而且广泛存在多重耐药现象,导致这些药物的疗效逐渐降低。

另外,还有一些新药物在研发过程中显示出一定的抗铜绿假单胞菌活性,如喹诺酮类抗生素、环丙沙星等。

然而,这些新药物的研发进展较慢,临床应用尚待进一步验证。

2. 抗生素联合用药的研究:由于铜绿假单胞菌耐药性的广泛存在,研究人员开始探索采用抗生素联合用药的策略来增加治疗的有效性。

目前,有一些研究证明了某些抗生素联合用药能够显著提高抗菌活性,例如三联药物方案(亚胺培南、阿米卡星和泛昔洛韦)等。

这一领域的研究仍在进行中,以寻找更有效的联合用药策略。

二、药物应用现状:1. 临床治疗实践:目前,对于铜绿假单胞菌感染的治疗,临床医生常常需要在耐药性、病原体菌株特性、患者病情等多个方面综合考虑,选择合适的药物和用药方案。

对于严重感染或多重耐药的患者,常常采用合适的联合用药方案进行治疗。

2. 防控措施的应用:除了药物治疗外,防止铜绿假单胞菌感染的发生与蔓延也是至关重要的。

临床上常常采取严格的隔离措施,并加强医疗机构的手卫生和环境清洁。

此外,及时的感染监测与管控也是降低感染风险的重要手段。

三、面临的挑战与展望:1. 多重耐药性问题:铜绿假单胞菌耐药性的蔓延是抗菌治疗领域的一个重要问题。

当前,抗菌药物研发和临床应用中仍存在一些挑战,如耐药菌株的产生和传播,药物使用不当等。

·综述·铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统结构及调控机制的研究进展张 鸿, 陈 炜关键词: 铜绿假单胞菌; 急性感染; Ⅲ型分泌系统; 群体感应系统; 双组分系统中图分类号:R378.991 文献标识码:A 文章编号:1009-7708 ( 2020 ) 03-0335-05DOI: 10.16718/j.1009-7708.2020.03.020Research updates on the structure and regulatory mechanism of type III secretion system in Pseudomonas aeruginosaZHANG Hong, CHEN Wei (Department of Hospital Infection Control, the Second Affiliated Hospital of Army Medical University, Chongqing 400037, China )基金项目: 国家自然科学基金项目面上项目(31872634),国家自然科学基金青年科学基金项目(31700129),重庆市科卫联合医学科研项目(2018MSXM130)。

作者单位: 陆军军医大学第二附属医院医院感染控制科,重庆400037。

第一作者简介: 张鸿(1989—),女,医学硕士,主治医师,主要从事临床微生物学相关研究。

通信作者:陈炜,E-mail :************************。

铜绿假单胞菌为条件致病菌,是医院感染最常见的病原体之一[1]。

铜绿假单胞菌的毒力分泌系统共有5型,即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ型。

细菌可以通过毒力分泌系统适应生存环境、向宿主细胞注入毒力因子、逃避宿主细胞的吞噬等,以此达到生存、复制、感染、传播的目的[2]。

目前,普遍认为Ⅲ型分泌系统(Type Ⅲ secretion system ,T3SS )与铜绿假单胞菌急性感染密切相关,是铜绿假单胞菌感染宿主细胞并致病的最关键、最复杂的毒力系统[3]。

铜绿假单胞菌的致病机制及致病性研究进展铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的致病菌,它在人类和动物中引起多种感染,尤其是对免疫系统受损的个体来说,是一种严重的致病菌。

在本文中,我们将探讨铜绿假单胞菌的致病机制及其研究进展。

当铜绿假单胞菌感染机体时,它通过多种机制导致疾病的发展。

首先,该菌具有产生多种外毒素的能力。

其中最重要的是外毒素A(Exotoxin A),它是一种细胞毒素,能够干扰宿主细胞内蛋白质合成,引起细胞死亡。

此外,铜绿假单胞菌还能产生外毒素S(Exoenzyme S),使宿主细胞进行非正常炎症反应,导致组织破坏。

此外,该菌还能产生多种草酰胺酶,通过破坏宿主组织的蛋白质结构引起组织损伤。

除了外毒素之外,铜绿假单胞菌还具有一种称为Type III分泌系统的特殊分泌机制。

这种分泌系统允许细菌将一些毒素和其他致病因子注射到宿主细胞内,从而破坏宿主细胞的功能。

这种机制使得铜绿假单胞菌能够逃避宿主免疫系统的监测,并且更有效地感染宿主细胞。

此外,铜绿假单胞菌具有耐受多种抗生素的能力,这是导致铜绿假单胞菌感染难以治愈的一个重要原因。

该菌通过多种机制获得耐药性,包括外排泵、细胞壁的改变以及耐药基因的水平转移等。

这使得铜绿假单胞菌在临床中成为一个严重的问题,需要加强对它的抗生素敏感性研究以及针对耐药基因的治疗。

当前对铜绿假单胞菌致病机制的研究进展表明,该菌致病的复杂性是由多个因素共同作用所导致的。

传统上,研究主要关注外毒素的产生以及对宿主细胞的破坏。

然而,最近的研究发现,Type III分泌系统在该菌的致病中起到了重要的作用,这为进一步研究铜绿假单胞菌致病机制提供了新的思路。

除了对致病机制的研究外,对铜绿假单胞菌致病性的评估也是研究的重要方向。

通过评估不同菌株的致病性,我们可以更好地理解它们对不同宿主的影响,以及不同宿主对该菌感染的抵抗能力。

这有助于预测感染的严重程度,并且为治疗提供更有针对性的策略。

铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统的研究进展

鞠晓红;李瑶;王月华;冯宪敏

【期刊名称】《中国人兽共患病学报》

【年(卷),期】2015(31)1

【摘要】铜绿假单胞菌是临床常见的重要条件致病菌,具有多种毒力因子,能引起各种急慢性感染.其中最重要的毒力因子是Ⅲ型分泌系统,主动向宿主细胞靶向输送效应蛋白,引起宿主细胞的病理变化,并逃避免疫细胞的降解.研究Ⅲ型分泌系统不仅有助于明确铜绿假单胞菌的致病机制,更重要的是为临床治疗及新药研发提供新思路.【总页数】5页(P83-87)

【作者】鞠晓红;李瑶;王月华;冯宪敏

【作者单位】吉林医药学院病原教研室,吉林 132013;吉林医药学院病原教研室,吉林 132013;吉林医药学院病原教研室,吉林 132013;吉林医药学院病原教研室,吉林132013

【正文语种】中文

【中图分类】R378.99

【相关文献】

1.铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统相关毒力基因在抗菌药物中表达差异的研究 [J], 方雪瑶; 胡龙华; 杭亚平; 胡晓彦; 俞凤; 陈艳慧; 钟桥石

2.铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统结构及调控机制的研究进展 [J], 张鸿;陈炜

3.铜绿假单胞菌中Ⅵ型分泌系统及其参与铁离子转运机制的研究进展 [J], 王瑞营;张娟;王碧;侯亚文;吴斌艳;扈会整

4.阿奇霉素对铜绿假单胞菌Ⅲ型分泌系统exoS和exoU基因表达的影响 [J], 常彦斌;游灵玲;张晓兵

5.铜绿假单胞菌泳动、蹭行能力及Ⅲ型分泌系统与成膜能力的关系 [J], 税剑;王海晨;陶晓燕;闵昌航;李军;邹明祥

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。