粘液型铜绿诊断和治疗新进展

- 格式:pptx

- 大小:5.62 MB

- 文档页数:44

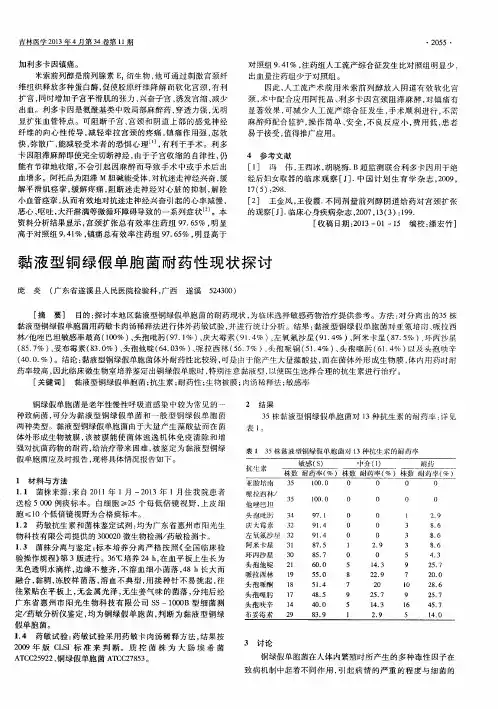

三种不同的铜绿假单胞菌菌落形态的临床分布及耐药性分析作者:廖忠张倩容来源:《中外医学研究》2013年第02期【摘要】目的:研究铜绿假单胞菌在临床感染中的菌落形态分布及对常用抗菌药物的药敏情况。

方法:对笔者所在医院2010年6月-2012年6月从临床各科室送检的标本中分离的铜绿假单胞菌进行体外15种抗菌药物的药敏试验。

结果:208株铜绿假单胞菌中,光滑型菌落占68.8%,黏液型菌落占19.7%,大肠杆菌型菌落占11.5%,其中以黏液型菌落耐药率较高;铜绿假单胞菌对抗感染药物的耐药率以亚胺培南、美罗培南、阿米卡星、多粘菌素、哌拉西林、哌拉西林/他唑巴坦、左旋氧氟沙星为最低,以头孢唑啉、氨苄西林/舒巴坦、复方磺胺的耐药率最高,且存在多重耐药。

结论:铜绿假单胞菌具有单一及多重耐药性,特别是黏液型菌落的耐药率较高,应加强预防措施,以降低其感染率。

【关键词】铜绿假单胞菌;耐药率;菌落形态中图分类号 R446 文献标识码 A 文章编号 1674-6805(2013)2-0030-03铜绿假单胞菌(pseudomonas aeruginosa,PA)属于非发酵革兰阴性杆菌,是下呼吸道感染最常见的致病菌之一,也是引起医院感染的一种重要的条件致病菌[1]。

随着广谱抗菌药物、免疫抑制剂、糖皮质激素的应用以及介入性医疗操作的开展,该菌已成为医院感染与机会感染的主要病原菌[2]。

因此,了解铜绿假单胞菌在临床感染中的菌落形态分布及对铜绿假单胞菌进行耐药性监测,对临床预防感染和合理用药具有重要意义。

为此笔者对2010年6月-2012年6月本院临床标本分离的208株铜绿假单胞菌的菌落形态分布及耐药现状进行分析,现将结果报道如下。

1 材料与方法1.1 菌株来源选取2010年6月-2012年6月笔者所在医院住院及门诊患者的痰、分泌物、脓拭子、尿、血液等送检标本,从各种标本中共分离出铜绿假单胞菌208株;同一患者多次分离到的菌株不重复计入。

黏液型铜绿假单胞菌感染实验鉴定和病例回顾分析铜绿假单胞菌(pseudomonas aeruginosa,Pa)在由各种原因所致的人体抵抗力低下时引起皮肤感染、呼吸道感染、泌尿道感染、烧伤感染等,亦可导致菌血症、心内膜炎、囊性纤维变性,该菌引起的慢性肺部感染占有较大的比例。

其临床表型分为黏液型及非黏液型。

黏液型铜绿假单胞菌(mucoid pseudomonas aeruginosa,mPa)与非黏液型在生长特点、致病性及药物敏感方面均存在差异。

现对我院分离的一株mPa进行回顾性分析,以此为临床诊疗提供一些帮助。

实验室鉴定一、研究对象临床微生物室分离的一株mPa,药敏试验同时采用纸片琼脂扩散法(K-B法)和肉汤稀释法(MIC法),作对照比较。

二、试剂和仪器深圳迪尔DL-96细菌测定系统及其提供的NE鉴定板条,普通公司的MH肉汤和MH琼脂平板,英国OXOID公司生产的药敏纸片,质控菌株铜绿假单胞菌ATCC27853、大肠埃希菌ATCC25922、金黄色葡萄球菌ATCC25923均购自湖北省临检中心。

三、方法1.菌株鉴定及药敏试验取病患留取的晨痰做涂片和接种哥伦比亚血平板、含万古巧克力平板(三区划线),痰涂片一张行革兰氏染色,一张行萋-尼抗酸染色。

镜检为合格痰(上皮细胞25个/LP),未发现抗酸阳性杆菌。

平板在35℃、C02孵箱培养24h后观察,均长出水滴样菌落,在血平板的第三区,水滴样菌落>5个,半定量判定为4+,具有临床意义。

取巧克力平板上水滴样菌落分纯,第二天做氧化酶试验:阳性。

刮取黏液型菌落接种于营养肉汤,35℃孵育5h后,调节菌液浓度至0.5麦氏单位,按照试验要求接种迪尔公司提供的NE板条;无菌棉拭子蘸取MIC法多余的药敏液接种MH平板,贴药敏纸片。

35℃孵育48h判读结果。

2.结果48h后,利用迪尔DL-96细菌测定系统判读为铜绿假单胞菌(P:99.58),两种方式的药敏结果如下(以2017年更新的CLSI为判读标准):3.比较发现哌拉西林、头孢他啶的药敏结果不相符,美罗培南的K-B抑菌圈直径过大(标准菌株ATCC27853对美罗培南的抑菌圈直径为27~33mm)。

铜绿假单胞菌的菌种鉴定全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰氏阴性细菌,属于假单胞菌属(Pseudomonas),广泛存在于自然界中,是一种耐受力很强的细菌。

铜绿假单胞菌在人类和动植物体内都有可能成为病原菌,引起多种感染疾病,如呼吸道感染、尿路感染、皮肤感染等。

对铜绿假单胞菌的菌种鉴定十分重要。

铜绿假单胞菌的菌种鉴定主要包括形态学观察、生理生化特性检测、分子生物学方法等。

形态学观察是最为简单直观的方法,通过观察细菌在琼脂培养基上的形态特征来初步鉴定。

铜绿假单胞菌在琼脂培养基上形成典型的青绿色凝块状菌落,通常呈金黄色至淡黄色,具有辛辣气味。

除了形态学观察外,生理生化特性检测也是菌种鉴定的重要方法之一。

铜绿假单胞菌具有一系列特殊的生理生化特性,如利用氧化物作为唯一氧化剂和膜脂组成特殊等。

铜绿假单胞菌产生溶血素、胞外聚合物酶、脂肪酶等多种外源酶,可以降解寡糖、脂质等物质。

分子生物学方法也成为现代菌种鉴定的重要手段。

通过PCR扩增和测序技术,可以对靶基因进行测序分析,比如16S rRNA基因序列分析。

铜绿假单胞菌16S rRNA序列具有较高的保守性,同时又有足够的变异性,能够帮助界定种和属的分类关系。

在进行铜绿假单胞菌菌种鉴定的过程中,需特别注意以下几点:1. 选择合适的菌落:铜绿假单胞菌菌落为青绿色,有金黄色至淡黄色的边缘。

需避免选择其他青绿假单胞菌属菌种带来的干扰。

2. 确认生理生化特性:对于一些特殊的生理生化特性,如氧化物利用情况、酶产生等,可以通过专门的生化试验进行验证。

3. 结合分子生物学方法:如果需要进一步确定菌种的归属,可结合分子生物学方法进行16S rRNA序列分析,加深对菌种的认识。

铜绿假单胞菌的菌种鉴定是一项重要且复杂的工作,需要结合形态学观察、生理生化特性检测和分子生物学方法等多种手段进行综合分析。

只有准确鉴定出铜绿假单胞菌的菌种,才能更好地开展相关的医学、环境等研究工作,为防治相关感染病害提供科学依据。

铜绿假单胞菌致病机制的研究进展铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种广泛存在于自然界中的革兰氏阴性杆菌,它可以引起各种感染疾病,特别是对于免疫系统功能低下的患者而言,其致病性更强。

铜绿假单胞菌致病机制的研究是为了更好地了解该菌种的生物学特性和致病原理,从而帮助发展新型的预防和治疗策略。

以下是铜绿假单胞菌致病机制研究的一些进展。

1. 黏附和侵入机制铜绿假单胞菌能通过鞭毛、胞外多聚物等因子在宿主上黏附并侵入细胞,其侵入机制与凝冻酶、胞外蛋白酶等多种分子因子的相互作用密切相关。

此外,它还能通过细菌表面上的外膜囊泡(OMVs)向宿主释放大量的毒力因子。

2. 毒力因子的分泌铜绿假单胞菌通过分泌多种外毒素,如细菌溶解素、外膜蛋白酶等来造成宿主细胞的损伤和溶解。

其中,热变性蛋白酶(Elastase)是其主要的外毒素之一,它可破坏宿主的胶原蛋白和弹性蛋白,导致组织坏死和细胞死亡。

3. 生物膜的形成铜绿假单胞菌能够形成生物膜,这是一种由菌体聚集形成的粘稠物质,能够保护细菌免受抗生素和宿主免疫系统的攻击。

研究发现,生物膜中的菌体能够相互交流和合作,形成复杂的群体结构,增加了抗药性和致病性。

4. 毒力调控系统铜绿假单胞菌有多种复杂的毒力调控系统,如系统共同调控因子(virulence-associated gene regulators,VgrG)、配体依赖性转录激活因子等,这些调控因子能够调节菌体的致病性和适应性,使得该菌种在宿主体内能够更好地存活和繁殖。

5. 耐药性铜绿假单胞菌对多种抗生素具有高度的耐药性,这是其致病机制研究中一项非常重要的问题。

近年来的研究表明,该菌种的耐药性主要与多重耐药泵和耐药基因的表达调控有关。

此外,铜绿假单胞菌还具有突变和水平转移等机制,使得其耐药基因能够迅速传播和适应不同的环境。

总之,铜绿假单胞菌的致病机制研究是一个复杂而重要的课题。

随着各项研究的进行,对该菌种和宿主相互作用的理解将不断深化,科学家们将不断寻找更好地预防和治疗该菌种感染的方法。

生物被膜(Biofilm,BF)是细菌为适应自然环境,在生长过程中附着于固体表面而形成的特殊存在形式,是由多细菌组成的膜状结构,而并非单一细菌的膜成分。

细菌生物被膜的生存方式不仅可以保护其中的细菌抵抗临床抗生素和工业设施中杀菌剂的作用,而且还可以对抗人体的免疫清除作用,对人类的健康造成了很大的危害,从而导致严重的临床问题。

铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa,PA)是医院内感染最常见的细菌之一,其生物被膜形成常给临床治疗带来许多困难。

本文就铜绿假单胞菌生物被膜的研究情况进行综述。

1 生物被膜的形成生物被膜的形成过程包括3个方面:①浮游细菌粘附到表面形成单细胞层;②细菌通过群落生长或聚集形成微菌落,进而形成蘑菇状结构;③细菌分泌细胞外多聚物,形成基质,细菌深埋于基质内,成为成熟的生物被膜。

细菌生物被膜结构坚实稳定,不易受到破坏,是细菌为了适应环境、维持自身发展所发生的形态变化。

2 藻酸盐对生物被膜形成的作用据报道,铜绿假单胞菌会在活体内产生藻酸盐,而且在铜绿假单胞菌感染住院的病人的体内也检测到藻酸盐抗体的存在。

这些多糖藻酸盐结构主要成分是甘露糖醛酸和古洛糖醛酸。

研究表明铜绿假单胞菌可以分成粘液型及非黏液型两种表型,粘液型铜绿假单胞菌可借助其表面分泌的藻酸盐,而粘附于异物表面。

Sauer K 等在流动的介质中建立的铜绿假单胞菌生物被膜模型,发现黏液型菌株的生物被膜为塔状或蘑菇状,非黏液型菌株的生物被膜为薄膜状[1]。

细菌形成蘑菇状结构后,大量分泌多聚物——菌细胞外基质包绕在蘑菇状结构之外,形成稳固的生物被膜。

基质主要由蛋白、多糖和核酸组成,其中藻酸盐是胞外基质多糖的主要成分之一。

基质多糖在细菌定植形成微菌落时已开始分泌,在蘑菇状结构形成后分泌才大量增加。

藻酸盐是粘液铜绿假单胞菌所分泌的重要致病因子之一,在细菌对生物医学材料或机体腔道的粘附、生物被膜的形成以及抵抗机体免疫力等方面都起着重要作用。

铜绿假单胞菌的研究进展和未来发展方向铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰氏阴性细菌,广泛分布于土壤、水体以及人体的多种环境中。

它是一种典型的致病菌,可引起多种感染如呼吸道感染、尿路感染和创伤感染,尤其在免疫功能低下的患者中表现出严重的致病性。

铜绿假单胞菌的研究一直处于科学界的关注对象,近年来取得了许多重要的进展。

本文将重点就铜绿假单胞菌的研究进展和未来发展方向进行探讨。

1. 耐药性与耐药机制研究铜绿假单胞菌对抗生素的高度耐药性是临床治疗的主要挑战之一。

耐药性的形成机制多样复杂,包括产生β内酰胺酶、药物外排泵等多种机制。

研究人员通过分析耐药菌株基因组和转录组,探索耐药菌株中耐药基因的表达调控方式,为耐药性的治疗提供了新的思路。

2. 生物膜形成的研究铜绿假单胞菌具有形成生物膜的能力,这是其致病性的重要因素之一。

生物膜能够提供菌体对外部环境的保护,使得细菌在抗生素和宿主免疫系统的攻击下更加耐受。

研究生物膜形成的机制,有助于寻找新的抗菌靶点并研发新的抗菌药物。

3. 毒力因子研究铜绿假单胞菌产生多种毒力因子,包括外毒素、内毒素和溶解酶等。

这些毒力因子对宿主细胞和免疫系统的破坏作用至关重要。

研究毒力因子的功能和作用机制,对了解铜绿假单胞菌的致病性和防治具有重要意义。

4. 宿主与宿主免疫反应的研究铜绿假单胞菌感染的过程受宿主的免疫反应调控。

研究宿主免疫系统如何应对铜绿假单胞菌的感染,以及如何调节炎症反应的平衡,对于开发新的治疗策略具有重要意义。

近年来,一些研究已经揭示了T细胞、巨噬细胞和炎症因子在铜绿假单胞菌感染中的作用,为治疗提供了新的方向。

未来发展方向:1. 高通量测序技术的广泛应用:随着高通量测序技术的不断发展,研究人员能够更加深入地了解铜绿假单胞菌的遗传变异和耐药机制,有助于抑制其耐药性的发展。

2. 手性药物的研发:铜绿假单胞菌对于手性药物的耐受性与其表面的膜组分有关。

铜绿假单胞菌的鉴定方法与技术进展铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种广泛存在于自然环境中的革兰氏阴性杆菌。

它是一种多重耐药的病原菌,对众多常用抗菌药物表现出不同程度的耐受性。

鉴定铜绿假单胞菌的方法及技术的进展对于临床医学、环境卫生以及食品安全等领域具有重要意义。

一、传统鉴定方法1. 形态学特征:铜绿假单胞菌在常规琼脂平板上生长呈青绿色,细菌呈短杆状或不规则杆状,革兰染色呈阴性,不产生孢子。

2. 生理和生化特性:铜绿假单胞菌可利用较多种类的碳源生长,产生草酸酶、葡萄糖氧化酶等酶类。

此外,它还可产生金黄色脆忻素、绿色芽孢杆菌素等色素。

3. 血清学鉴定:通过血清学反应检测铜绿假单胞菌所产生的O抗原和Vi抗原,结合凝集试验、血凝试验等方法进行鉴定。

二、分子生物学鉴定方法随着分子生物学技术的发展,越来越多的分子生物学方法被用于铜绿假单胞菌的鉴定和检测。

1. 16S rRNA基因测序:16S rRNA基因是细菌共有的基因,在物种鉴定上具有较高的特异性和可溯源性,通过对铜绿假单胞菌菌株进行16S rRNA基因测序,可以快速准确地鉴定其物种。

2. 基因片段PCR:利用铜绿假单胞菌特异基因片段进行PCR扩增,如oprL基因、oprD基因等,通过特异性条带出现可以判断是否为铜绿假单胞菌。

3. 多重PCR技术:多重PCR技术可以通过扩增多个特异基因片段,提高检测的特异性和灵敏度,如gyrB、rpoB、27-kDa等基因片段。

三、质谱法质谱法是近年来快速进行菌种鉴定的一种方法,其应用已得到广泛推广。

主要有飞行时间质谱法、荧光定量PCR结合质谱法、表面增强激光解析电离质谱法等。

这些质谱方法可以通过菌株代谢产物的分子质量进行鉴定。

四、胶体金技术胶体金技术通过标记特异性抗体或引物,利用胶体金颗粒作为信号素,通过胶体溶液在酶或免疫检测中的特异性反应,可以高度敏感地鉴定铜绿假单胞菌。

五、纳米生物传感器纳米生物传感器是一种新兴的鉴定技术,通过利用纳米材料的特殊性质以及生物传感机制来实现铜绿假单胞菌的高灵敏度检测。

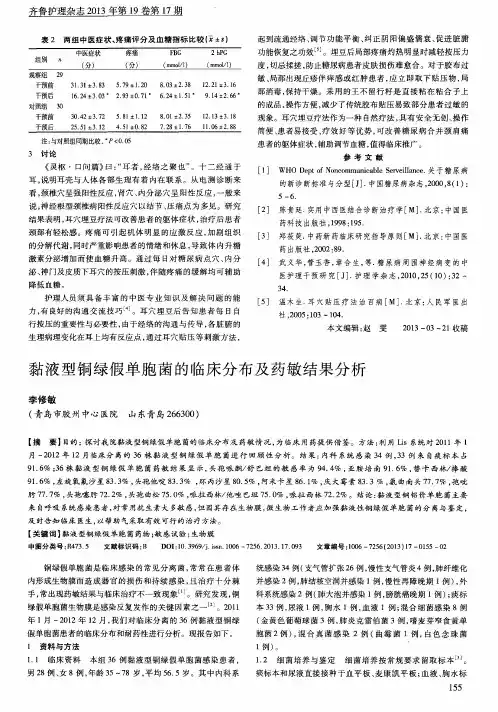

粘液铜绿假单胞菌的微生物学特征及临床意义李飞乐山市沙湾区人民医院,乐山沙湾614900摘要:目的:分析黏液铜绿假单胞菌的微生物学特征及临床意义。

方法:取痰液标本进行革兰染色并接种培养液,观察其生长情况;取小白鼠10只,随机分为两组,各5只,实验组注射分离黏液铜绿假单胞菌18~24h肉汤培养物,对照组注射标准铜绿假单胞菌肉汤培养物,观察其存活情况。

结果:痰液标本中存在大量革兰阴性短杆菌;将痰液接种在SS平板上,培养48h后长出无色、半透明菌落,直径约2mm,未融合;菌株在肉汤中生长48h后产生绿色色素。

对照组的小白鼠没有1例死亡,实验组白鼠在注射后均死亡。

结论:采用最小量鉴定培养液可以初步筛选出痰液中的黏液铜绿假单胞菌,黏液铜绿假单胞菌在致病机制中具有不同作用,对其进行鉴定及药敏试验具有重要意义。

关键词:黏液铜绿假单胞菌;微生物学特征;临床意义中图分类号:R446.5 文献标识码:A 文章编号:1671-5837(2015)16-0017-02Microbiological characteristics and clinical significance of PseudomonasaeruginosaLi FeiPeople's Hospital of Leshan Shawan District Leshan Shawan 614900Abstract: Objective:To analysis the microbiological characteristics of mucoid Pseudomonas aeruginosa and its clinical significance. Methods: The sputum Gram stain and inoculation medium, observe its growth;from 10 mice, were randomly divided into two groups, 5 rats in each experimental group were injected with mucus, separation of Pseudomonas aeruginosa 18~24h broth, the control group was injected with standard Pseudomonas aeruginosa Rou Tangpei Yang, Observe their survival. Results: A large number of gram negative bacilli in sputum are short;antibiotic susceptibility test was performed on isolates, sensitive to gentamicin, Amikacin and levofloxacin, were resistant to ampicillin, cephalosporins. The experimental group rats were killed after injection. Conclusion:The minimum identification medium can be screened by mucoid Pseudomonas aeruginosa in sputum, mucoid Pseudomonas aeruginosa has different role in pathogenesis, identification and drug sensitivity test to have the important meaning.Keywords: mucoid Pseudomonas aeruginosa;microbiological characteristics;clinical significance黏液铜绿假单胞菌即黏液绿脓杆菌,该类菌株大多数是在囊性纤维化疾病患者的痰液标本或者尿液标本当中分离的,在慢性肺感染、肺气肿或者支气管扩张症患者的痰液中可以反复检出该病菌[1]。

某院2015—2017年黏液型铜绿假单胞菌耐药分析黏液型铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种常见的革兰氏阴性细菌,它可以引起多种感染,包括呼吸道感染、伤口感染和尿道感染等。

由于其强耐药性和易发生耐药菌株的突变,使得治疗这种感染的难度增加。

在某院2015年至2017年的数据中,我们对黏液型铜绿假单胞菌的耐药情况进行了分析,以期能够对临床治疗提供一定的参考。

1. 研究对象和方法我们收集了某院2015年至2017年的黏液型铜绿假单胞菌分离株的相关数据,包括抗生素敏感性测试结果、菌株来源、患者年龄、患者性别等信息。

然后对这些数据进行统计分析,并绘制相关的统计图表,以便更直观地了解耐药情况随时间的变化和不同来源、不同患者群体之间的差异。

2. 耐药性分析在对黏液型铜绿假单胞菌的耐药性分析中,我们发现在2015年至2017年期间,对多种抗生素的耐药率均呈上升趋势。

对第三代头孢菌素的耐药率从2015年的30.5%上升到2017年的42.9%,对氟喹诺酮类抗生素的耐药率从2015年的27.8%上升到2017年的36.2%,对米诺环素的耐药率从2015年的24.6%上升到2017年的33.2%。

整体而言,黏液型铜绿假单胞菌的耐药情况在这三年内有所加剧。

我们还发现了不同来源、不同患者群体之间的耐药差异。

来自呼吸道分泌物的黏液型铜绿假单胞菌对多种抗生素的耐药率普遍较高;而来自伤口分泌物的黏液型铜绿假单胞菌对多种抗生素的耐药率相对较低。

老年患者群体中的耐药率也普遍高于青年患者群体。

3. 研究意义和建议黏液型铜绿假单胞菌的耐药性日益加剧,给临床治疗带来了一定的挑战。

为了更好地控制其传播和治疗,我们建议在临床治疗中加强对黏液型铜绿假单胞菌的监测和评估,及时采取合理的抗生素治疗方案,并且减少滥用抗生素的情况,以减少耐药菌株的产生。

加强感染控制和预防措施,规范使用医疗器械,也是减少耐药菌株传播的重要途径。

铜绿假单胞菌耐药性研究与临床应用潜力探索铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)是一种广泛存在于自然环境中的革兰氏阴性菌,常见于土壤和水体中。

它被认为是医院感染和耐药性菌株中最为重要的致病微生物之一。

铜绿假单胞菌的耐药性问题已经引起了世界范围内的关注,并对公共卫生造成了严重威胁。

因此,深入研究铜绿假单胞菌的耐药性机制,并探索其在临床上的应用潜力,对于指导临床治疗、提高抗菌药物使用效果至关重要。

一、铜绿假单胞菌的耐药性机制研究铜绿假单胞菌的耐药性主要包括两个方面:内源性耐药机制和外源性耐药机制。

内源性耐药机制主要是由于菌株自身固有的特性所导致的耐药现象,如外膜通道的缺失、多重药物外排泵的表达和多重药物抗性基因的存在等。

外源性耐药机制则是通过水平基因传递方式获得的,包括质粒介导的耐药基因传递、转座子的活动以及细菌外膜囊泡介导的基因传递。

通过深入研究铜绿假单胞菌的耐药性机制,可以为临床治疗提供指导,选择合适的抗菌药物来对抗这一耐药菌株。

二、探索铜绿假单胞菌在临床上的应用潜力1. 新型抗菌剂的研发:铜绿假单胞菌对多种常用抗菌药物的耐药性已经严重影响了临床治疗效果。

因此,针对铜绿假单胞菌的耐药性机制,积极开展新型抗菌剂的研发具有重要意义。

例如,针对铜绿假单胞菌表面的多糖进行研究,开发能够阻断其附着和侵袭机制的新药物;或者通过抑制抗菌药物外排泵的功能,提高现有抗菌药物的疗效。

2. 细菌质粒的研究:质粒介导的耐药基因传递是铜绿假单胞菌耐药性形成的关键。

通过研究这些质粒的结构和功能,可以深入了解耐药性的形成机制,并寻找阻断耐药基因传递的策略。

例如,可以通过RNA干扰技术来抑制耐药基因的表达,从而降低耐药性的水平。

3. 细菌外膜囊泡的研究:细菌外膜囊泡是一种介导基因传递的重要机制。

通过研究外膜囊泡的形成和结构,可以深入了解耐药基因的传递途径,并寻找干预外膜囊泡释放的策略,从而降低耐药性的发生。