中国移动广东分公司SDH与PTN网络对接指导意见(暂行)

- 格式:doc

- 大小:297.00 KB

- 文档页数:4

PTN&SDH从字面上解释,PTN叫做packet translate network(包传送网),而SDH 叫做同步数字体系。

从传输单元上看,PTN传送的最小单元是IP报文,而SDH传输的是时隙,最小单元是E1即2M电路。

PTN的报文大小有弹性,而SDH的电路带宽是固定的。

这就是PTN与SDH承载性能的最本质区别。

从协议上看,PTN遵循的叫做TMPLS,即经过改进的MPLS(多协议标签交换),即TMPLS=MPLS-IP+OAM。

从业务管理能力看,PTN通过硬件收发管理报文来实现对信道的监控和管理,而SDH通过开销字节实现系统的OAM。

PTN与SDH基于不同的协议,所以两个体系不能混合组网,即网络之间不能实现对方的监控、管理及保护倒换,但标准接口的业务可以互通。

比如PTN 可以模拟2M等各种电路,一般提供E1电口,STM-1光口等接口;PTN也可传输MSTP承载的FE、GE业务,反之亦然。

说的简单一点就是PTN是一个软性的管道,而SDH是通道是硬性的。

PTN 里面,分配的通道不跑业务的话,可以跑其他通道的业务,通道共用。

组网方面基本差不多。

SDH数字交叉连接(SDXC)和ASON有哪些区别SDH->MSTP->ASON发展历程上是这样的简单的说,在国内SDH兴起于90年代末,主要可以实现E1/E3/E4/STM-1/STM-4/STM-16等业务的分插复用,组成STM-N等光环,实现自愈环保护等功能。

MSTP是在SDH的基础上,引入了数据业务,第一代MSTP可以实现ETHERNET的透传,之后的MSTP数据处理功能日益强大,可以实现二层交换,甚至引入RPR/MPLS等功能。

ASON目前主要架构在SDH/MSTP的基础上,最大的变化是引入了控制平面,能够更好的支持MESH拓扑,可以实现多种保护形式。

(比如两次/三次断纤仍可保护)。

另外与传统的SDH由网管发起电路连接不同,ASON可以实现PC/SPC/SC等电路连接,可以由用户发起电路连接。

1 中国移动在城域网引入PTN的需求分析在过去十几年里,基于时隙传输和电路交换的城域SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字体系)网络在全球范围内得到广泛应用,其主要应用场景是移动基站回传和集团客户承载。

中国移动GSM基站主要采用TDM E1接口,BSC为E1或STM-1接口;前三期TD-SCDMA基站接口主要是IMA E1,RNC以通道化STM-1接口为主。

在2009年以前,中国移动主要采用基于SDH的MSTP(Multi-Service Transport Platform,多业务传送平台)组建核心、汇聚和接入层环网,承载以2Mb/s小颗粒TDM业务为主的基站和少量集团客户专线业务。

SDH/MSTP可提供强大的OAM(Operation, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)、可靠的传送、灵活的业务上下路、运营级维护管理能力和带宽静态配置能力,但对分组业务处理效率较低,其IP化主要体现在用户接口的IP化,无法适应移动IP 化和全业务的需要。

伴随互联网业务的蓬勃发展,视频和数据IP化业务不断涌现,不论是固网电信运营商还是移动电信运营商的城域传送网都将面临前所未有的挑战:挑战一:业务的多样化、IP化和宽带化要求接口和网络的传送效率必须提高。

业务的大颗粒化、IP化和大量新IP业务的出现,使得城域网将由主要承载E1/STM-1(2M /155M 速率)T D M 业务的网络逐渐向承载F E /G E (10M/100M/1000M速率)业务的网络转型。

业务的多样化也对传送网的传送交换能力提出了挑战,现有的基于用户接口的IP化和以TDM电路交换为内核的传送技术已不能满足业务的高效传送需求,网络需向以IP分组交换为内核的方向演进。

挑战二:T D -S C D M A 基站间空口存在精确时钟和【摘 要】文章主要结合中国移动的相关研究和应用经验,介绍PTN的引入需求、功能要求、VLAN、QoS、IP地址等组网规划,同时给出PTN网络的主要应用场景及相关部署策略。

OSN、PTN技术对比说明根据以上对日照港电力网络及通信网络的业务分析,基于SDH 的MSTP 多业务传送平台,和基于分组交换的PTN 系统都能满足以上业务需求,下面简单分析这两种技术的特点及适用性。

1、SDH技术SDH是一种基于时分复用的同步数字技术。

对于上层的各种网络,SDH相当于一个透明的物理通道,在这个透明的通道上,只要带宽允许,用户可以开展各种业务,如电话、数字视频等,而业务的质量将能得到保障。

SDH基于时分复用,稳定性高,提供了丰富的检、纠错能力。

SDH可以组成各种形式的环网,具有完善的自愈保护功能,使得传输链路的可用性很高。

SDH可提供2Mbps至10Gbps的电路速率。

它可以作为链路来支持IP网,它的作用只是将路由器以点到点的方式连接起来SDH网络可提供高质量、高可靠性的传输通道。

通过自愈环的结构,可确保通道的切换时间小于50ms。

该技术相对PTN技术缺点是开销字节导致通道利用率降低,实际传输的数据净荷少一点。

2、PTN技术PTN支持多种基于分组交换业务的双向点对点连接通道,具有适合各种粗细颗粒业务、端到端的组网能力,提供了更加适合于IP业务特性的“柔性”传输管道;点对点连接通道的保护切换可以在50毫秒内完成,可以实现传输级别的业务保护和恢复;继承了SDH技术的操作、管理和维护机制,具有点对点连接的完整OAM,保证网络具备保护切换、错误检测和通道监控能力;完成了与IP/MPLS多种方式的互连互通,无缝承载核心IP业务;网管系统可以控制连接信道的建立和设置,实现了业务QoS的区分和保证,灵活提供SLA等优点。

另外,它可利用各种底层传输通道(如SDH/Ethernet/OTN)。

总之,它具有完善的OAM机制,精确的故障定位和严格的业务隔离功能,最大限度地管理和利用光纤资源,保证了业务安全性,在结合GMPLS 后,可实现资源的自动配置及网状网的高生存性。

PTN可以更好的适应当前迅猛发展的3G业务需求。

集团客户专线接入方案指导手册(第一版)客户响应中心二零一零年十月目录1概述中国移动网络按功能划分可以分为:接入网、传输网和业务网。

如下图所示:业务网:业务网均为高性能服务器,均属网管中心管理范围。

武汉分公司只负责接入侧交换机的维护、数据制作、IP地址申请。

传输网:武汉移动使用了PTN、SDH、PON作为传输网设备,其中OTN作为传输网的核心调度层,调度大颗粒业务。

接入不同业务根据一定的原则使用不同的传输设备,该原则将在下文进行描述。

接入网:主要用于实现各种业务的接入,并实现用户/流量的隔离,保证各类业务的安全和服务质量。

接入层通过采用:光纤收发器+PTN、ONU+OLT、MSAP+SDH/MSTP、WLAN等多种技术实现业务的接入。

根据湖北移动公司武汉分公司对全业务运营下对固定宽带业务的发展要求,结合武汉市核心网、传输网的建设,为促进和指导业务及相关部门更好的开展集团客户专线业务,特制订本指导手册。

2GPRS-VPN业务解决方案GPRS网络做为一种承载网络,基于GPRS可以方便地实现多种丰富多彩的业务。

根据GPRS网络所具有的优点,可以方便的实现移动性、安全性、实时性等需求。

因此对于一些对流量、时延和带宽要求不是很高的企业应用,如银行、电力、交通、福彩、法院等行业可以通过GPRS实现接入,而且组网结构比较简单,实现起来也比较容易。

因此我们说基于GPRS的行业性应用有着比较广阔的发展前景。

2.1GPRS-VPN业务建设流程流程顺序如下:✧客户经理立项;✧项目经理委托设计院制作设计图纸、委托施工队进行现场及线路施工;✧项目经理发函至省公司集团客户部,由网管中心分配互联IP地址及用户IP地址段,并完成GPRS-VPN的局数据制作;✧由传输数据中心完成GPRS-VPN接入交换机数据制作;✧客户可按配置模板自行配置客户端路由器,如客户无法完成配置,客户响应中心安排技术支持人员至客户现场完成路由器调测;✧数据业务中心完成制卡工作,并由客户响应中心与全业务运营中心完成业务联调及开通工作。

P TN在深圳移动TD-SCDMA中的应用方勇(中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司深圳518048)摘 要 分组传送网(PT N)是具备传送功能的分组化网络,主要用于解决无线接入网(R AN)的IP化承载。

本文首先分析了目前常见的P BT/T-MPLS分组传送网络技术,然后探讨了P TN组网方式的特点,最后结合深圳移动目前P TN实验网在TD-SCDMA网络建设中的情况,分析了P TN组网在当前及今后网络建设中的模式。

关键词 P BT T-MP LS P TN组网深圳移动1引言随着3G时代的到来,通信业务IP化使得需要光网络负责传输的分组业务量迅猛增长,WDM承载IP的通信网络目标架构比较容易明确,即众所周知的IP over WDM。

最初设想的理想IP ov er WDM方案是建立尽量扁平的网络架构,IP分组通过简单的封装适配直接承载在智能的WDM光层之上,适配层功能限制在接口信号格式的范围内,省略二层及传输电层,其大部分功能放到IP或光层上来实现,并由统一的控制平面在WDM层面上实现最高效率的光纤带宽资源调度。

这一设想很早就已提出,但已被实践证明不能操之过急,其技术成熟还有待时日。

人们逐渐认识到要化解数据扩展性和网络扁平化之间的矛盾不能急于求成,“All-IP”并不意味着“All-Lay e3”,扁平IP o ver WDM架构目前更多地被看作是一个目标网络,目前更为重要的是向它迈进的过程,即如何规划IP ov er WDM的优化演进方案[1]。

在上述背景下,近些年作为IP ov er WDM解决方案的T N逐渐成为光通信领域的技术热点。

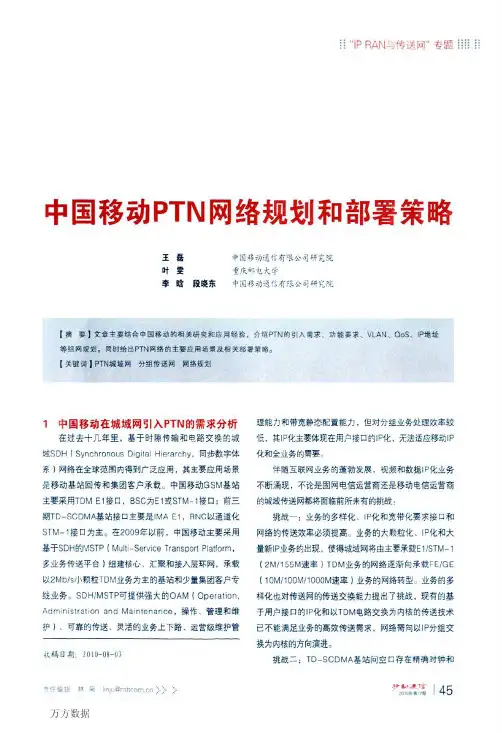

2PTN技术的特征分组传送网(PT N,Packet T ran sport Net wor k)是指针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设置的IP业务和底层光传输媒质之间的一个层面。

PT N以分组业务为核心并提供多种业务(如图1)同时具备高可用性和可靠性,高效的带宽管理机制和流量工程,便捷的OAM和网管,较高的可扩展性和安全性等。

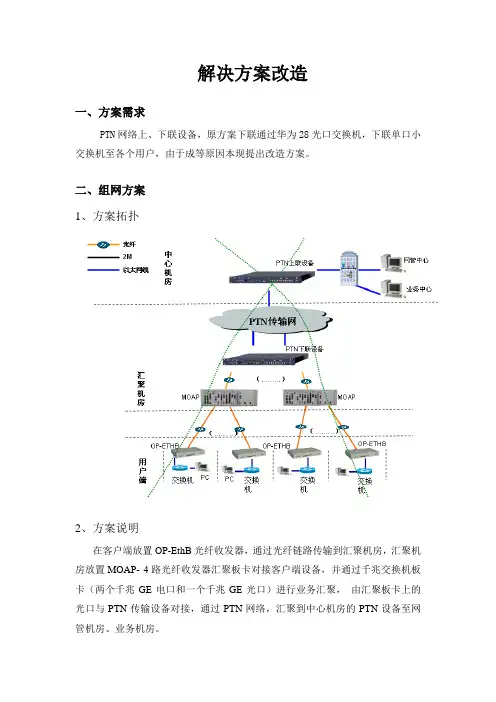

解决方案改造一、方案需求PTN网络上、下联设备,原方案下联通过华为28光口交换机,下联单口小交换机至各个用户,由于成等原因本现提出改造方案。

二、组网方案1、方案拓扑2、方案说明在客户端放置OP-EthB光纤收发器,通过光纤链路传输到汇聚机房,汇聚机房放置MOAP- 4路光纤收发器汇聚板卡对接客户端设备,并通过千兆交换机板卡(两个千兆GE电口和一个千兆GE光口)进行业务汇聚,由汇聚板卡上的光口与PTN传输设备对接,通过PTN网络,汇聚到中心机房的PTN设备至网管机房、业务机房。

3、方案特点1)投资成本低,无需增加交换机和大量网线,数据保密性高。

2) 组网结构简洁线路稳定,从中心机房到机房到客户端通过光纤接入。

3)每个线路相互独立,出现故障不影响其他网点正常运行。

4)支持客户端断电断纤识别,能准确判断故障5)整条链路统一网管,方便管理和维护4、产品功能介绍1.1、MOAP系统产品介绍(两层交换功能)千兆交换机板卡(两个千兆GE电口和一个千兆GF光口)具有完善的两层交换功能,通过GE、GF口汇聚下联用户业务。

1.2、千兆交换机设置界面:1.3、SDH 千兆交换子卡网管功能:1、GE1\GE2 口工作模式设置1)1000M 全双工2)100M 全双工3)100M 半双工4)10M 全双工5)10M 半双工6)自适应2、GF 口工作模式设置1)1000M 全双工2)自适应3、通道隔离设置对设备GE1 口、GE2 口和GF 口进行隔离,隔离后GE1/GE2/GF 可以同时传输3 种不同的业务。

1.4、GF光纤接口以太网光纤接口(激光器另为选购)接口速率:1.25Gb/s标准:ITU-T G.957/G.958光波长: 850、1310、1550nm可选40KM发光功率:≥-8dBm(单模、1310、LED)40KM接收灵敏度:≤-23dBm光口类型:SFP、单模/多模可选1.5、GE以太网接口10M/100M/1000M 自适应、可设置强制1000M模式1)网络标准:IEEE802.3ab 1000BASE-T 千兆以太网标准IEEE802.3z 1000BASE-SX/LX 千兆以太网标准IEEE802.3 10BASE-T 以太网标准IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网标准支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 全速率自协商2)物理接口: RJ453)传输距离:100米5、网管功能汇聚型收发器具有完善的全程管理功能:1、支持远端设备电口LINK状态的监测、工作模式的设置;2、支持每一个端口的流量控制;3、支持单体光收发器的网络管理,用于与PTN光口对接实现光收发器管理的功能,实现PTN管理无盲区;MOAP系统采用 SDH 内核,实现 PDH 光口、 STM 光口、 E1 等多种业务的接入、汇聚,以两个标准的 STM光口上联。

集团客户网络服务分级标准(SLA)(试行版)中国移动通信集团广东有限公司2009年11月目录1 .网络服务分级总体要求 31.1 集团客户网络服务分级的目的 31.2 集团客户网络服务分级的原则 32 .网络服务分级标准 32.1 集团客户网络服务等级定义 32.2 集团客户网络服务等级调整机制 42.3 集团客户网络服务的分级要求 52.3.1 集团客户专线业务开通服务的分级要求 52.3.2 集团客户非专线业务开通服务的分级要求 72.3.3 集团客户(专线和非专线业务)保障和售后服务的分级要求 8附件1:集团客户部的集团客户分类标准 111.网络服务分级总体要求1.1 集团客户网络服务分级的目的集团客户类别是市场线条站在市场的角度来划分的,而集团客户网络服务级别是从集团业务对网络的技术性需求和依赖程度,以及集团客户对业务的重视关注程度和支出能力等角度来划分的,是网络服务价值化得体现,为集团客户提供恰当的服务,同时也为了使我们的网络资源得到优化配置和有效利用。

本文档制定的网络差异化服务标准,便于前台清晰地了解后台做为一个整体能提供的集团客户统一的差异化服务标准。

1.2 集团客户网络服务分级的原则由于市场线条目前对集团客户已有的类别标准和定义,所以集团客户网络服务分级秉承着既满足市场线条的类别划分,又考虑集团客户对网络线条技术服务的要求,并结合目前网络侧技术线条的资源和能力,制定配套的分级服务标准。

技术线条针对专线业务的集团客户的网络服务分级为钻石、金牌、银牌、铜牌和标准级。

由集团客户部客户经理/行业经理在与客户沟通需求的过程中,根据集团客户类别和用户对业务的使用要求支付费用,初步确定网络服务等级,并为用户量身定制相关业务建设开通、维护和业务保障等服务组合包。

2 .网络服务分级标准2.1 集团客户网络服务等级定义集团客户网络服务等级依次为:钻石、金牌、银牌、铜牌、标准。

每个服务等级的具体定义和集团客户类别对应关系如下:备注:1、目前服务等级与客户对应,即一个客户下多个业务服务等级一致;2、未来发展趋势为服务等级对应客户的具体业务,即一个客户下多个业务对应不同服务等级。

集团客户网络服务分级标准(SLA)(试行版)中国移动通信集团广东有限公司2009年11月目录1 .网络服务分级总体要求 (3)1.1 集团客户网络服务分级的目的 (3)1.2 集团客户网络服务分级的原则 (3)2 .网络服务分级标准 (4)2.1 集团客户网络服务等级定义 (4)2.2 集团客户网络服务等级调整机制 (4)2.3 集团客户网络服务的分级要求 (6)2.3.1 集团客户专线业务开通服务的分级要求 (6)2.3.2 集团客户非专线业务开通服务的分级要求 (8)2.3.3 集团客户(专线和非专线业务)保障和售后服务的分级要求 (9)附件1:集团客户部的集团客户分类标准 (12)1.网络服务分级总体要求1.1集团客户网络服务分级的目的集团客户类别是市场线条站在市场的角度来划分的,而集团客户网络服务级别是从集团业务对网络的技术性需求和依赖程度,以及集团客户对业务的重视关注程度和支出能力等角度来划分的,是网络服务价值化得体现,为集团客户提供恰当的服务,同时也为了使我们的网络资源得到优化配置和有效利用。

本文档制定的网络差异化服务标准,便于前台清晰地了解后台做为一个整体能提供的集团客户统一的差异化服务标准。

1.2集团客户网络服务分级的原则由于市场线条目前对集团客户已有的类别标准和定义,所以集团客户网络服务分级秉承着既满足市场线条的类别划分,又考虑集团客户对网络线条技术服务的要求,并结合目前网络侧技术线条的资源和能力,制定配套的分级服务标准。

技术线条针对专线业务的集团客户的网络服务分级为钻石、金牌、银牌、铜牌和标准级。

由集团客户部客户经理/行业经理在与客户沟通需求的过程中,根据集团客户类别和用户对业务的使用要求支付费用,初步确定网络服务等级,并为用户量身定制相关业务建设开通、维护和业务保障等服务组合包。

2.网络服务分级标准2.1集团客户网络服务等级定义集团客户网络服务等级依次为:钻石、金牌、银牌、铜牌、标准。

广州移动GPON网络业务开通管理办法(V1.0)目录第一、总则 (2)第二、GPON宽带接入网的网络架构 (2)第三、单PON口接入用户计算 (5)第四、光缆网使用原则 (7)第五、GPON承载的业务种类 (8)第六、业务保护原则 (8)第七、分光器设置原则 (10)第八、ONU设置原则 (11)第九、维护界面和维护分工 (16)第十、GPON开通流程 (17)第十一、紧急需求的特批机制 (20)第一、总则根据《广东公司2009年度宽带接入基础网和驻地网项目交底会纪要》(粤移纪要[2009]70号)、《广东公司有线宽带接入网规划建设指导意见(2009年版)》(粤移[2009]536号)、《关于宽带接入网若干问题讨论会的纪要》(2010年5月31日省公司网络部会议纪要)、《WLAN发展专题研讨会纪要》(穗移综合纪要[2010]318号)等文件精神,结合广州公司GPON网络现状及集团专线/家庭宽带/WLAN业务的发展需求,网络部特此编制《广州移动GPON网络业务开通管理办法(V1.0)》,对基于GPON承载的业务开通相关问题进行明确,加快GPON投产和承载业务。

本管理办法执行过程中,如遇上级管理部门发布相关管理办法,则以上级管理部门所发相关办法为准。

第二、GPON宽带接入网的网络架构宽带接入网络是城域网向宽带用户延伸的网络,具体可分为宽带接入网及用户驻地网,具体定义如下:宽带接入网:是指为满足宽带接入需求而建设的,面向各类集团用户、家庭用户提供宽带接入的网络。

宽带接入网处于城域网接入层,并向下延伸至用户楼宇或小区。

用户驻地网:是指在用户楼宇或小区内建设的网络,可将接入能力从宽带接入网的末端延伸至用户业务终端,用户驻地网不属于城域网的范畴。

宽带接入网络与现有城域网架构关系如下图所示:广州构建的宽带接入PON 网络,采用“PON +主干光缆环/链+配线光缆环/链+用户”的模式进行规划建设,详细模型示意如下。

中国移动集团公司跨省PTN业务开通指导意见中国移动通信集团网络部编目录一、前言 (4)1.1 概述 (4)1.2 主要内容 (4)1.3 适用范围 (4)二、一干配置原则 (4)2.1路由规划原则 (4)2.2 一干VLAN规划原则 (5)2.3保护方式 (5)2.4资源预警原则 (6)2.5割接电路传输资源回收原则 (6)2.6补充说明 (6)2.6.1预配置业务的命名规则 (6)2.6.2隧道、伪线命名方式及对应关系 (6)2.7一干调单样例 (6)2.8 QOS相关策略 (6)三、二干与城域配置建议 (7)3.1 跨省PTN网络模型 (7)3.2 业务模型方案 (7)3.2.1客户业务场景 (7)3.2.2二干与城域对接VLAN规划原则 (8)3.2.3二干VLAN规划方式 (9)3.2.4城域VLAN规划方式 (10)3.3业务可靠性方案 (12)3.3.1单归保护方案 (12)3.3.2双归保护方案 (12)3.4 OAM规划 (13)3.4.1集客OAM部署方案 (13)3.4.2集客OAM配置方式 (15)3.5业务QOS方案 (15)四、业务验证 (15)4.1通用测通方法 (15)4.1.1设备检测 (15)4.1.2挂表测试 (16)4.2通用测速办法 (17)4.2.1 UDP测速 (17)4.2.2 FTP测速 (17)一、前言1.1 概述随着全IP化的进程逐步加快,各业务网以及网络边缘的客户侧IP化呈现加速趋势,当前新业务IP化且带宽增速特点明显,使得已应用20多年之久的SDH电路交换技术及容量疏导变得捉襟见肘。

因此,业务IP化和带宽增长驱动了端到端传送网从电路交换SDH向分组交换PTN的转变。

这种更加灵活的承载方式既利于分组传送,又保持了端到端的部署方式和OAM以及电信级保护功能。

制定跨省PTN网络配置指导意见的主要目的是为了让省公司了解跨省专线所涉及的PTN网络规划以及前期配置中所需要注意的问题,确保跨省专线电路的高效开通,同时便于后期网络运维和管理。

中国移动综合业务接入区网络优化指导意见2014年7月目录1.综合业务接入区网络优化的意义 (2)2.综合业务接入区网络优化的原则 (2)2.1总体原则 (2)2.2指导原则 (2)3. 适用的客户业务类型、技术类型及场景划分 (3)3.1综合业务接入区内各类客户、业务类型 (3)3.2综合业务接入区内各业务的接入技术类型 (4)3.3综合业务接入区的场景划分 (5)4. 综合业务接入区网络优化的触发条件 (6)5. 综合业务接入区网络优化需具备的条件 (6)6. 综合业务接入区网络优化的策略 (7)6.1 OLT上行链路的传输资源及保护方式 (7)6.2汇聚机房的选取、配套的解决方案 (7)6.3汇聚机房主干光缆优化策略 (8)6.4管道资源占用优化策略 (8)6.5末端接入光缆优化策略 (8)6.6维护管理的调整 (9)6.7网络安全保证 (9)6.8效果和投资效益比的评估 (9)7.实施指导意见 (9)7.1 综合业务接入区优化分工职责 (9)7.2 综合业务接入区优化割接参考流程 (10)7.3 新业务接入的质量维系 (12)1.综合业务接入区网络优化的意义随着移动全业务的大力拓展,网络及客户对光纤的需求急速增加,业务接入方式多样、带宽需求激增、网络安全保障层级不断提升,原有规划综合业务区块网络在基本满足全业务发展初期接入要求情况下,需根据市场发展,更具有针对性地调整网络结构,优化网络层级,均衡网络资源,强化业务接入能力。

通过对综合业务接入区网络进行优化调整,可以充分利用现网资源,使用户接入距离更近,接入质量更优,接入能力更强。

2.综合业务接入区网络优化的原则2.1总体原则对综合业务接入区的网络优化的总体原则应考虑以下四种情况:(1)高业务量分裂接入区在目标用户集中区域规划增加汇聚机房,进行综合业务接入区块的分裂,降低现网压力。

(2)城市规划新增接入区对新建的大型工业园、开发区、居民住宅区、综合性市场等用户发展潜力区域规划增加汇聚机房,扩展网络覆盖范围。

中国移动广东公司PTN厂验测试规范中国移动通信集团公司广东分公司二零一零年五月目录第一章系统性能测试及功能检查 ................................................................................................ - 1 -第一节以太网功能测试 . (1)1.1.1 最小帧长度测试 .............................................................................................................. - 1 -1.1.2 最大帧长度测试 .............................................................................................................. - 2 -1.1.3异常帧检测....................................................................................................................... - 3 -1.1.4以太网帧格式测试 ........................................................................................................... - 4 -1.1.5统计计数(RMON)....................................................................................................... - 5 -1.1.6吞吐量............................................................................................................................... - 6 -1.1.7时延................................................................................................................................... - 7 -1.1.8过载丢包率....................................................................................................................... - 8 -1.1.9背靠背............................................................................................................................. - 10 -1.1.10 长期丢包率.................................................................................................................. - 11 -第二节业务承载能力测试 . (12)1.2.1 CESoPSN的CES业务测试........................................................................................ - 12 -1.2.2 SAToP的CES业务测试 ............................................................................................. - 14 -1.2.3 不同报文装载时间的CES业务时延测试 .................................................................. - 15 -1.2.4 不同抖动缓冲时间的CES业务时延测试 .................................................................. - 16 -1.2.5 CES业务通断测试........................................................................................................ - 17 -1.2.6 E-LINE业务创建测试 ................................................................................................... - 19 -1.2.7 E-LINE业务通断测试 ................................................................................................... - 21 -1.2.8 Raw和Tag模式测试 ................................................................................................... - 23 -1.2.9 E-LAN业务创建测试 .................................................................................................... - 25 -1.2.10 MAC地址学习模式测试 ............................................................................................. - 26 -1.2.11 水平分割测试.............................................................................................................. - 28 -1.2.12 未知帧处理方式测试.................................................................................................. - 30 -1.2.13 广播报文抑制测试...................................................................................................... - 32 -1.2.14 EP-Tree业务测试....................................................................................................... - 34 -1.2.15 混合业务测试.............................................................................................................. - 35 -第三节Q O S功能测试. (36)1.3.1 层次化QoS策略部署能力 .......................................................................................... - 36 -1.3.2 业务的优先级调度能力 ................................................................................................ - 37 -1.3.3 基于流分类的访问控制列表(ACL)测试................................................................. - 38 -1.3.4 QoS业务分流能力和拥塞控制能力测试 .................................................................... - 40 -1.3.5 带宽控制能力测试 ........................................................................................................ - 42 -1.3.6 用户侧QoS与网络侧QoS优先级映射关系............................................................. - 44 -第四节网络管理维护(OAM)能力测试 (45)1.4.1 MPLS(T-MPLS)OAM测试.................................................................................... - 45 -1.4.2 传送层OAM测试 ......................................................................................................... - 47 -1.4.3 性能检测........................................................................................................................ - 48 -1.4.4 系统最大支持的OAM条目(厂验不测,要求厂家提供指标).................. - 49 -1.4.5 SDH开销和指针功能.................................................................................................... - 51 -第五节生存性功能测试 .. (56)1.5.1 APS 1+1测试 .............................................................................................................. - 56 -1.5.2 APS 1:1测试 ................................................................................................................. - 57 -1.5.3 GE光接口LAG保护测试 ............................................................................................ - 59 -1.5.4 GE接口的双归保护(演进能力)............................................................................... - 61 -1.5.5 交叉单元的冗余保护测试 ............................................................................................ - 63 -1.5.6 主控单元的1+1保护测试............................................................................................ - 64 -1.5.7 电源板的1+1保护测试................................................................................................ - 65 -1.5.8 子卡的1:1/1:N TPS保护功能.................................................................................. - 67 -1.5.9 故障模拟测试 ................................................................................................................ - 69 -1.5.10 分段LSP/PW(分层保护)功能测试 ...................................................................... - 72 -第六节接口功能测试 (73)1.6.1 光接口测试.................................................................................................................... - 73 -第二章网管功能测试 .................................................................................................................. - 77 -第一章系统性能测试及功能检查第一节以太网功能测试1.1.1 最小帧长度测试1.1.2 最大帧长度测试1.1.3异常帧检测1.1.4以太网帧格式测试1.1.5统计计数(RMON)1.1.6吞吐量1.1.7时延1.1.8过载丢包率1.1.9背靠背1.1.10 长期丢包率1.按上图建立测试配置,测试路径为NE1—NE3测试仪表对打流量。

中国移动广东分公司SDH/MSTP与PTN网络对接指

导意见(暂行)

一、适用范围

本指导原则适用于同步数字系列/多业务传送平台(下称SDH/MSTP)与分组传送网(下称PTN)的网络对接的场景,对PTN网络承载电路与现有SDH/MSTP网络互通时的解决方案、配置原则等进行了说明。

二、SDH/MSTP与PTN网络对接指导原则

(一)传输网组网构架

广东移动本地传输网SDH/MSTP/PTN设备系统层主要为骨干层、汇聚层、接入层三层结构,骨干层主要提供核心网元间的中继电路,完成与上层干线的连接及与其它运营商网络的互联互通;汇接层由具有重要业务地位的汇接节点构成,负责一定区域内的业务汇接和疏导;接入层多由移动通信基站、IP接入点、客户接入端等接入节点组成,将电路就近接入汇接层。

(二)跨网络对接方式

SDH/MSTP与PTN跨网络对接主要针对现有组网构架下,跨SDH、PTN网络的骨干层、汇聚层、接入层网络间对接,现阶段实现PTN网络接入、SDH网络终端的目的为主(已2G 网络为例:现有BSC端口均以连接至SDH网络,PTN所接入2G基站需归属到原有BSC 的业务需求)

根据网络对接接口及保护等配置方式的不同,主要可分为网络侧和用户侧对接两种方式,

1、网络侧对接:业务电路在SDH/PTN网络对接接口处不终结(不落地),以直通的方式实现跨网络对接,PTN与SDH网络侧对接包括“隧道方式”、“网关方式”等方式进行对接。

网络侧对接在汇聚节点及核心节点进行对接,便于业务的整合及处理。

该种方式可实现电路端到端管理及配置,并可实现端到端电路的双节点、双路由安全保护,缺点是对SDH网络资源占用相对较大。

2、用户侧对接:业务电路在SDH/PTN网络对接接口处终结(落地),在ODF/DDF上实现跨网络对接;

该方式电路配置灵活,对现网占用资源较少,在各层内可实现电路双路由保护,缺点是电路分层配置,无法实现双节点保护。

3、网络侧、用户侧对接方式分别使用于不同的网络的场景,各地市公司可根据本公司SDH\PTN组网及资源使用的实际情况进行选取。

(三)网络侧对接方式

1、“隧道方式”:

●对接接口:PTN和MST网络对接处P采用GE和CSTM-1进行对接,MSTP业务

落地处通过PTN终端设备(需新增)进行业务终结转换。

●业务配置:业务在PTN和SDH网络内透明传输,在MSTP业务落地处通过终端设

备落地。

创建P1到P4的隧道和伪线,蓝色LSP,在MSTP网络创建S2到S1的EOS业务,透明承载PTN的LSP。

创建P1到P4的CES E1业务,到P4节点的C.STM-1接口终结。

再将此C.STM-1接到S1,配置时隙交叉到业务网元侧。

●保护设置:业务端到端采用LSP 1:1方式进行保护:

创建P1到P4的隧道和伪线,如蓝色LSP。

创建P1到P4的保护隧道,如红色LSP,并且创建LSP 1:1保护组。

在MSTP网络创建S2到S1的EOS业务,分别透明承载PTN的蓝色、红色LSP。

创建P1到P4的CES E1业务,到P4节点的C.STM-1接口终结。

再将此

C.STM-1接到S1,

●时钟配置:传输2G业务只需要频率同步即可,可采用全网频率同步(也就是时钟

同步)的方案来实现。

PTN可从各种接口上获取时钟,详细支持情况如下所示

PTN支持的物理层时钟频率同步:

可以跟踪外部时钟源(2Mbit/s,2MHz)、线路时钟源(SDH线路、同步以太线路)、支路时钟源(E1)。

支持线路时钟输出、支路时钟输出、外部时钟输出。

支持非SSM(Synchronization Status Message)、标准的SSM和扩展SSM。

本方案建议PTN直接跟踪SDH网络的频率,做到全网时钟同步。

如果需要时间同步,由于MSTP通常不支持1588V2,建议从汇聚层引入时间信号,PTN网络来完成自己的1588V2同步。

管理方案

如果PTN和MSTP可以采用统一网管,在同一网管上对PTN和MSTP进行管理和维护;如果PTN与MSTP不能实现统一网管,则考虑采用分网管管理。

2、“网关方式”:

PTN和SDH通过C,STM-1/4网管方式进行连接。

PTN通过网关单板,对PW和VC12进行告警、SD(性能劣化触发保护倒换)、DCN信息的传递,从而实现PTN和MSTP网络的互通。

该方式连接情况下,MSTP和PTN网络通过统一的端到端进行业务调度。

当PTN网络出现故障时,告警通过PW在网关单板传递给MSTP网络,在NodeB节点实现SNCP倒换;当MSTP出现故障时,告警通过VC12在网关单板传递给PTN网络,在RNC 节点实现PW倒换,由此实现完整的网络倒换操作。

该种方式目前设备厂家尚未推出商用机盘,相关配置原则待相关产品推出后,省公司统一组织测试后下达。

(四)用户侧对接方式

SDH/PTN用户侧对接通过业务终结落地方式进行对接,由于其业务已终结,因此可根据实际需求灵活选取汇聚层、骨干层、骨干调度层等各层网络进行对接,具体如下:

在用户侧对接情况下,汇聚机房、核心机楼均不新增PTN设备,在现有设备上增加端口机盘的方式,实现PTN汇聚(骨干)系统设备与SDH局端设备互联。

为提升网络资源使用效率,用户侧对接应以155M光口方式为主。