张之洞生平

- 格式:ppt

- 大小:3.23 MB

- 文档页数:34

张之洞生平大事年表张之洞De大事记1837年9月12日晚清名臣张之洞出生于直隶南皮(今河北南皮) 1837年9月12日(丁酉年),晚清名臣张之洞出生于直隶南皮(今河北南皮)。

1893年11月29日湖广总督张之洞向光绪帝上奏《设立自强学堂片》1893年11月29日,张之洞向光绪帝上奏《设立自强学堂片》。

他认为“盖闻经国以自强为本”、“自强之道,以教育人才为先”,故取“自强”二字。

学堂位于武昌三佛阁大朝街口,开办之初,设方言、算学、格致、商务四门,专门培养外语和商务人才。

每门招生20人。

1898年5月5日湖广总督张之洞发表《劝学篇》1898年5月5日,湖广总督张之洞发表《劝学篇》。

《劝学篇》为中国晚清名臣、洋务派代表人物之一——张之洞于1898年发表的一部宣传优先传授中国传统经史之学教育思想的作品。

全书贯穿“旧学为体,新学为用”思想,认为三纲五常是中学之本原,以此反对维新派的君主立宪。

1898年7月25日晚清名臣张之洞所著《劝学篇》颁发各省1898年7月25日张之洞简介,清廷将张之洞所著《劝学篇》颁发各省督、抚、学政各一部,令其广为刊布,努力劝导,“以重名教而杜卮言”。

《劝学篇》标“中体西用”之旨。

当变法维新之时,清廷颁发此书,意在强调维新变法将坚持维护封建制度之基本立场。

不过,变法运动的实际进程,在一定程度上冲破了此种限制。

1902年5月21日湖广总督张之洞创立湖北师范学堂1902年5月21日,湖广总督张之洞于武昌创办湖北师范学堂。

课程除普通中学堂所开设的诸门以外,另开师范专业必修的教育学、教授法、学校管理法等。

学额一百二十名。

学制两到三年。

为应付师资急需,又设速成科,一年毕业。

学堂以廪生陈毅、举人胡钧(1869—1944)为堂长,又聘日本师范教员一人为总教习。

这是我国近代教育史上最早的独立完备的师范学校。

1909年10月4日清末洋务派代表人物之一张之洞去世1909年10月4日张之洞简介,清末洋务派代表人物之一张之洞病逝,终年73岁。

演讲稿之张之洞尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的同事们:我今天的演讲主题是“演讲稿之张之洞”,在这个主题下,我向您介绍张之洞先生的生平和贡献。

张之洞先生(1837年-1909年)是中国近代著名的政治家、军事家、经济学家、教育家和文化人。

他曾历任两江总督、直隶总督、湖广总督等职务。

他在治理大江南北、开辟青藏高原、建设铁路等方面有卓越贡献。

同时,他也是中国最早的现代学院——南开大学的创办人之一,为中国近代教育事业做出了重要贡献。

张之洞先生一生勤奋好学,致力于学术研究和国家建设。

他以开福观为学问之本,面对百废待兴的清朝社会,提出了“和谐治国”的思想,强调了“百业兴旺”的必要性,将商业、工业、教育等方面列为发展的重点。

他倡导中国人学习西方科技,弥补文化上的差距,力求推动中国的现代化进程。

张之洞先生的治理成果不仅体现在经济方面,还体现在政治、军事领域。

他重视对外关系,力图改变西方列强对中国的侵略和割地要求,提出了“以商招权、以权益商”和“厚交外族、修己中兴”的外交主张。

在军事方面,他注重提高军队素质和武器装备,实现了国防现代化。

作为现代化的缔造者,张之洞先生不仅是一个杰出的政治家和社会活动家,同时也是一个杰出的思想家和文化传承者。

他以德治国、以福建学派、平和包容的治理风格,深深赢得人民和历史的尊重和爱戴。

对于我们今天的社会,我们或许可以吸取张之洞先生的治理经验。

一个领袖,不但要有睿智的头脑和精湛的能力,同时还要以和平、平和的方式去指导人民,处理内外交涉,实现国家的和谐稳定。

张之洞先生在古老的中国历史上树立了良好的榜样,值得我们尊敬和学习。

最后,我想用张之洞先生的话来结束我的发言:“不以诚相待者,不得人心;不得人心者,不得天下。

”希望我们能够以真诚、以诚相待,共同创造美好的明天。

谢谢大家。

张之洞晚清著名家与改革家倡导洋务运动晚清时期,中国社会正处于动荡与倒退之中,面临着外国列强的入侵与国家的内忧外患。

在这样的背景下,张之洞作为一位杰出的晚清著名家与改革家,积极倡导洋务运动,旨在借鉴西方先进科学技术,振兴中国国力。

本文将从张之洞的背景与成就、洋务运动的推进与影响等方面,对张之洞晚清著名家与改革家倡导洋务运动进行探讨。

一、张之洞的背景与成就张之洞(1837年-1909年),字之洞,号方亭,湖南湘阴人。

自幼聪明好学,勤于进取,被人称为“神童”,后来成为一位杰出的晚清文臣。

张之洞历任各级官职,包括直隶总督、江苏巡抚等,以及辅佐康有为于光绪变法中。

他在政务与教育事业上取得了显著的成就,被誉为“新政一代宰相”。

二、洋务运动的推进与影响洋务运动,是晚清一场具有重要历史地位的科技革新运动。

张之洞是洋务运动的倡导者与推动者之一,他积极引进西方先进的科学技术与文化,为中国的现代化进程奠定了基础。

1. 引进技术与设施为了推进洋务运动,张之洞积极引进了西方的技术与设施。

他派遣多批留学生赴国外学习,并聘请外国专家来华传授先进的科学知识。

同时,他亲自督办了一系列工程,包括兴建铁路、修筑船坞、改造军工等,极大地推动了中国的工业发展。

2. 改革教育与科研张之洞深知教育与科研对于国家发展的重要性,他着手改革教育体制,促进科研的开展。

他成立了实验学堂,引进西方教科书,推动科学教育的普及。

同时,他还鼓励科学家进行研究,支持他们的实验和创新。

3. 推动产业发展与贸易洋务运动不仅仅是科技革新的运动,也涉及产业发展与贸易的推动。

张之洞积极发展轻工业与重工业,促进国内产业的迅速崛起。

他还鼓励对外贸易,改进关税制度,以增加国家财政收入。

洋务运动对晚清的现代化进程产生了积极的影响。

它为中国向现代化迈进提供了思想启示与实践基础。

尽管洋务运动在一定程度上存在着问题与局限性,但不可否认它对中国近代史的发展产生了重要作用。

三、洋务运动的局限与反思虽然洋务运动带来了一定的现代化成就,但它也存在着局限与问题。

张之洞的故事张之洞(1820年-1885年),字之洞,号东岳,湖南湘乡人,清朝末年的政治家、军事家、教育家。

他是中国近代史上具有重要影响力的人物之一,被誉为“湖南的活雷锋”。

一、早年经历张之洞出生在一个贫苦的农民家庭,从小就显示出聪明才智。

他勤奋好学,年轻时曾在当地的私塾学习,后来考入湖南省立学堂。

在学堂期间,他刻苦钻研,广泛涉猎各种学科,尤其对经济学和政治学有着浓厚的兴趣。

二、政治生涯张之洞在政治上有着卓越的才能和远见。

他曾任湖南巡抚、湖北巡抚、直隶总督等职务,为地方政府的改革和发展做出了巨大贡献。

他积极推行改革,提倡科学种植、工商业发展和教育事业的兴起。

他注重民生,努力改善人民的生活条件,推动农业现代化和工业化的进程。

张之洞还非常重视教育事业的发展。

他积极推动学校的建设和教育的普及,为湖南和湖北地区的教育事业做出了巨大贡献。

他提倡实用主义教育,注重培养学生的实际能力和创新精神,为培养一大批优秀人才奠定了基础。

三、军事才能除了在政治和教育方面的成就,张之洞还展现出了出色的军事才能。

他曾参与镇压太平天国起义和捻军起义,表现出了出色的指挥和组织能力。

他善于运用兵法,灵活应对各种战术和战略问题,为清朝政府取得了一系列重要的军事胜利。

四、廉洁奉公张之洞一生廉洁奉公,深受人民的爱戴。

他坚持以身作则,严格要求自己和身边的官员廉洁奉公,反对贪污腐败。

他注重实际行动,积极推动政府的改革和发展,为人民谋福利,赢得了人民的信任和支持。

五、对后世的影响张之洞的思想和行动对后世产生了深远的影响。

他的改革思想和实践为中国近代化进程提供了重要的借鉴和启示。

他的教育理念和方法为中国教育事业的发展奠定了基础。

他的廉洁奉公精神和为民服务的理念对中国政治文化产生了积极的影响。

总结张之洞是中国近代史上一位杰出的政治家、军事家和教育家。

他在政治、军事和教育方面都取得了卓越的成就,为中国的发展和进步做出了巨大贡献。

他的思想和行动对后世产生了深远的影响,他的精神和品质值得我们学习和传承。

张之洞晚清时期的改革家与现代化奠基人张之洞,晚清时期的改革家与现代化奠基人晚清时期,中国正面临着内忧外患的巨大挑战。

而在这个动荡的时期,一位杰出的改革家和现代化奠基人崭露头角,他就是张之洞。

张之洞是晚清时期的重要人物,他的改革思想和实践对中国的现代化进程产生了深远影响。

本文将从张之洞的个人背景、改革思想和实践、对现代化的贡献等方面展开论述。

一、个人背景张之洞于1820年出生在山东省,他出身于一个被誉为“教育世家”的家庭。

他父亲张彝海是清朝的一位大臣,对张之洞的思想和人生产生了重要影响。

年少时的张之洞聪明好学,他从小就显示出出众的才华和改革的意愿。

二、改革思想与实践张之洞是一位早期改革家,他对中国在政治、经济、教育等方面的现状进行了深刻的思考,并提出了一系列重要的改革方案。

在政治方面,他主张变法以治国,提倡注重人才选拔、机构改革、法制建设等。

他力主增设新官职,引入西方行政管理理念,致力于推动政府机构的现代化。

在经济方面,张之洞提出了“育人强国”、“富国强军”的主张。

他主张改革财政制度,提高军队的武器装备水平,并对中国的农业、商业等领域实施了一系列创新性的政策。

他积极引进西方的工业化和商业化技术,推动中国经济的现代化。

在教育方面,张之洞力图改革中国的教育体制,提倡以新学为主导,加强对西方科学和技术知识的学习。

他积极推动中西合璧的教育改革,为中国的现代教育事业培养了大批优秀人才。

三、对现代化的贡献张之洞的改革思想和实践对中国的现代化进程产生了深远影响。

他提出的一系列政治、经济和教育改革方案,为中国现代化建设奠定了基础。

他的改革思想将中国引入了现代化的轨道,有力地推动了中国社会的进步。

在政治方面,张之洞的改革方案促进了政府机构的现代化建设,提高了政府的管理和决策能力,为中国政治体制的现代化奠定了基础。

在经济方面,张之洞的改革方案推动了中国经济的发展和现代化。

他通过引进西方的工业和商业技术,促进了中国商品生产的现代化和产业结构的优化,为中国经济的发展和现代化打下了坚实的基础。

张之洞的小故事张之洞是清朝末年的一位著名官员,他的一生充满了传奇和故事。

他的才华和勇气使他成为了中国历史上的一位杰出人物。

下面就让我们一起来了解一下张之洞的小故事。

张之洞出生在湖南省长沙县的一个贫苦农民家庭。

他从小聪明伶俐,勤奋好学。

在读书的过程中,他展现出了非凡的才华和领导能力。

他在科举考试中多次获得高分,最终考取了进士称号。

张之洞进入官场后,他一直致力于改革和发展。

他在任职的地方,努力推动农业、教育和工业的发展。

他提倡种植新的作物,引进新的农业技术,改善农民的生活条件。

他还积极推动教育事业的发展,修建学校,培养人才。

他还鼓励工商业的发展,引进外国技术和设备,促进了当地经济的繁荣。

张之洞的改革和发展工作得到了广大人民的支持和赞赏。

他被誉为“湖南的活雷锋”,成为了人们心目中的英雄。

他的事迹被广泛传颂,成为了后人学习的榜样。

然而,张之洞的改革和发展工作并不是一帆风顺的。

他在推动改革的过程中遇到了很多困难和阻力。

有些人对他的改革观点持怀疑态度,有些人甚至公开反对他的改革政策。

但是,张之洞并没有被这些困难和阻力击倒,他坚持自己的信念,继续推动改革。

张之洞的改革和发展工作取得了巨大的成就。

他的改革政策带动了当地经济的发展,改善了人民的生活条件。

他的故事激励着人们不断追求进步和发展。

张之洞的小故事告诉我们,一个人的才华和勇气可以改变整个社会。

他的故事也告诉我们,改革和发展是一项艰巨而又充满挑战的任务,但只要我们坚持自己的信念,努力奋斗,就一定能够取得成功。

张之洞的小故事给我们带来了很多启示和思考。

我们应该学习他的勇气和坚持不懈的精神,为实现自己的梦想而努力奋斗。

我们也应该学习他的改革和发展思想,为推动社会的进步和发展做出自己的贡献。

总之,张之洞是一位伟大的官员和改革者。

他的小故事告诉我们,一个人的才华和勇气可以改变整个社会。

他的故事也告诉我们,改革和发展是一项艰巨而又充满挑战的任务,但只要我们坚持自己的信念,努力奋斗,就一定能够取得成功。

张之洞(清代洋务派代表人物之一)—搜狗百科••••4张张之洞照片1837年(道光十七年)生于贵州义府。

一说生于贵筑县(今贵阳市)。

其母朱氏是邛州(今四川邛崃)的知县千金。

1840年(道光二十年)三岁,母亲朱氏死。

鸦片战争爆发。

1841年(道光二十一年)四岁,入塾就学。

1848年(道光二十八年)十一岁,从师胡林翼。

1850年(道光三十年)十三岁。

应试,入县学。

7月洪秀全领导金田起义。

父张锳勇抗拒太平军。

1852年(咸丰二年)十五岁。

回原籍直隶应顺天府乡试,中式第一名举人。

1853年(咸丰三年)十六岁。

4月太平军攻占江宁,清廷宣布畿辅戒严。

8月出都抵贵州兴义府。

1854年(咸丰四年)十七岁。

在兴义城与父兄一直参加抵御农民起义军的战斗。

娶石夫人。

1855年(咸丰五年)十八岁。

侍父于贵州军中。

秋,父令其北上入京。

1856年(咸丰六年)十九岁。

4月赴礼部试,考取觉罗官学教习。

8月父病死军中。

1857年(咸丰七年)二十岁。

在籍守制。

翌年继续守制。

1859年(咸丰九年)二十二岁。

3月将赴会试,因族兄张之万为同考官,循例回避。

在家乡(直隶南皮)办清平团练。

1860年(咸丰十年)二十三岁。

7月长子张权生。

9月英法联军陷北京,咸丰帝逃往热河。

张之洞感愤时事,作《海水》诗。

秋冬至济南,入山东巡抚文煜幕府。

1861年(咸丰十一年)二十四岁。

4月回南皮,后赴任丘,为人作家庭教师。

1862年(同治元年)二十五岁。

2月入都。

4月应会试,落榜。

后入河南团练帮办毛昶熙幕府,参与镇压捻军。

8月入河南巡抚张之万幕府。

1863年(同治二年)二十六岁。

3月入都。

4月会试,中贡生。

5月殿试,列一等一名;廷式对策,列一甲第三(探花),赐进士,授职翰林院编修。

1865年(同治四年)二十八岁。

5月散馆考试,列一等第一名。

6月石夫人死。

1866年(同治五年)二十九岁。

5月翰林大考,列二等第三十二名。

1867年(同治六年)三十岁。

7月充浙江副考官。

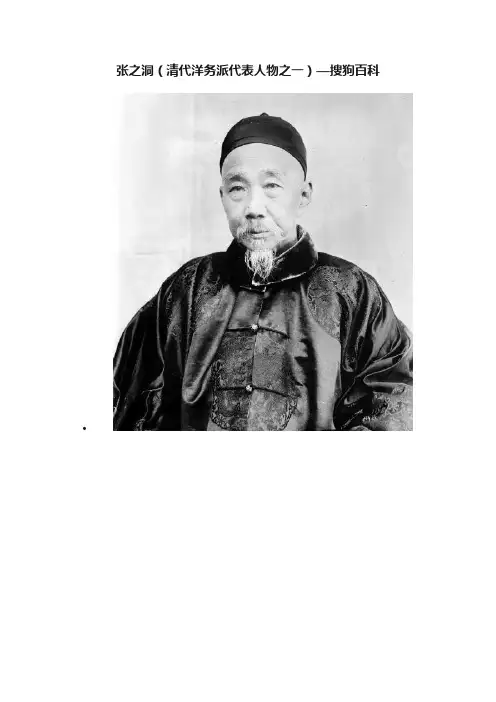

张之洞(1837~1909)字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。

汉族,清代直隶南皮(今河北南皮)人,洋务派代表人物之一,其提出的“中学为体,西学 为用”,是对洋务派和早期改良派基本纲领的一个总结和概括;毛泽东对其在推动中国民族 工业发展方面所作的贡献评价甚高,曾说过“提起中国民族工业,重工业不能忘记张之洞”; 教育方面,他创办了三江师范学堂(南京大学)、武汉自强学堂(武汉大学)、湖北武昌幼 稚园(中国首个幼儿园)等。

张之洞与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称晚清“四大名臣”。

姓名: 别名: 国籍: 民族: 出生地: 出生日期: 逝世日期: 职业: 张之洞 张孝达,香帅 中国 汉 贵州贵阳市 1837 年 9 月 12 日(丁酉年) 1909 年 8 月 21 日 政治家 代表作品: 主张: 谥号: 祖籍:编辑本段人物简介宗教信仰: 主要成就:儒家 洋务运动健将之一,发展重 工业 兴办新式教育 创办自强学堂、三江师范学 堂等 《劝学篇》 中学为体,西学为用 文襄 河北南皮张之洞[1](1837 年~1909 年),字孝达,号香涛,别号壶公、抱冰,直隶南皮(今河 北南皮)人,生于贵筑县(今贵阳市),7 岁时随父到兴义府城就读,13 岁始回河北原籍应试, 考取秀才;15 岁时赴顺天府乡试中举人第一名,成“解元”;26 岁考取进士第三名,成为“探 花”,授翰林院编修。

1867~1873 年任湖北学政。

1874 年起任四川学政、山西巡抚。

1883 年中法战争爆发,因力主抗争任两广总督。

1889 年 7 月调任湖广总督,并多次署理两江总 督[2]。

1906 年升任军机大臣。

在督鄂 17 年间,张之洞力主广开新学、改革军政、振兴实业, 由此湖北人才鼎盛、财赋称饶,成为当时中国后期洋务新政的中心地区。

张之洞视察汉阳钢铁厂张之洞平生所为最为后人称道的是其在中国教育由封建传统向现代化迈进过程中所作 出的历史性贡献。

张之洞(1837~1909)字孝达,号香涛、香岩,又号壹公、无竞居士,晚年自号抱冰。

汉族,清代直隶南皮(今河北南皮)人,洋务派代表人物之一,其提出的“中学为体,西学为用”,是对洋务派和早期改良派基本纲领的一个总结和概括;毛泽东对其在推动中国民族工业发展方面所作的贡献评价甚高,曾说过“提起中国民族工业,重工业不能忘记张之洞”。

张之洞与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称晚清“四大名臣”。

张之洞13岁中秀才,16岁中顺天乡试第一名(解元),26岁中会试第三名(探花),授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲学士、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督(多次署理,从未实授)、军机大臣等职,官至体仁阁大学士。

1909年(绪三十五年) 10月 4日病逝,6日追谥文襄,晋赠太保。

翌年归葬南皮。

张之洞是中国近代杰出的政治家、思想家、军事家、实业家、革命家、教育家,是对中华民族的发展有着重要贡献的全才人物。

张之洞是中国历史上较早地将西方文明与东方文明的精华兼取并蓄,将移植文化与本土文化有机结合,将工业文明引进农业文明之中。

在他的为官一生中,不仅能做到公正谦和,知人善察,清廉律己,识拔奇才,勤于政事,一身正气,无片刻暇,诗文皆辍笔,并在其主政的领域取得了卓越的政绩,所以史家认为他是晚清王朝得以善终的唯一一位高官。

四十多年的为官经历,他展示了一个封建官僚政治家、思想家的胸怀张之洞是东南大学前身——三江师范学堂的创始人,中国高等师范学堂之鼻祖,中国幼儿园创始人(第一所幼稚园,选聘了3名日本保姆)。

中国重工业奠基人。

张之洞的实业主要两件,一件是督办芦汉铁路(卢沟桥——武汉,大名鼎鼎的京汉铁路,曾记否,北伐时京汉铁路大罢工),另外一件是把内陆武汉打造为当时中国最大的重工业基地。

以芦汉铁路的修筑为契机,张之洞为了图,御外侮;挽利权,存中学,在他主政的18年间,兴实业、办教育、练新军、应商战、劝农桑、新城市、大力推行湖北新政。

以武汉为中心,他先后创办了汉阳铁厂、湖北炮厂、大冶铁矿、汉阳铁厂机器厂、钢轨厂、湖北织布局、缫丝局、纺纱局、制麻局、制革厂等一批近代工业化企业,居全国之冠,资本总额约1130万两白银。

关于张之洞伟人事迹介绍张之洞伟人事迹介绍张之洞简介张之洞(1837年-1909年),贵州兴义府(今安龙县)人,字孝达,号香涛,时为总督,称“帅”,故时人皆呼之为“张香帅”,他是晚清名臣、清代洋务派代表人物,与曾国藩、左宗棠、李鸿章并称为“晚清中兴四大名臣”。

张之洞一生,不管是做人,还是做官、做事,都是当时的模范,他清醒认识到中国与西方国家的强弱差距,进而支持洋务运动,办了不少实事,进行了不少改革创新,要不是晚清有张之洞这类人,清朝的灭亡可能会更早!张之洞的主要贡献张之洞为官初期是清流派首领,后来认识到中国与西方国家的强弱差距,而逐渐成为洋务派代表人物,他的主要贡献体现在政治、军事、教育、工业上。

在政治上,张之洞主张“中学为体,西学为用”,即支持洋务运动;军事上,八国联军入侵时,张之洞会同两江总督刘坤一与驻上海各国领事议订“东南互保”,并镇压维新派的唐才常、林圭、秦力山等自立军起义;在教育上,张之洞创办了自强学堂(今武汉大学前身)、三江师范学堂(今南京大学前身)、湖北农务学堂(今华中农业大学前身) 等;在工业上,张之洞创办汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂等。

张之洞的故事一、重视教育经办洋务在任两广总督的六年中,张之洞头脑中装满了计划和方案,他试图在他管辖的省份内改革税收制度。

他把增收的款项用在多项事业上。

光绪十三年(1887),他建立一座兵工厂,该厂最初造炮弹,后又制造小武器。

他为在广东沿海巡逻的舰队增添多艘舰只,并设立了一所水陆师学堂,他还招请几位年轻的留学生做幕宾。

光绪十五年(1889),张之洞在广东开设中国第一家近代钱庄。

同年他创办“广雅书院”,其学术成就可与著名的其他学堂匹敌。

同年他本人及几位官员和商人出资,设立“广雅书局”。

许多学者受聘担任书局的编辑或校对。

该书局在二十年左右的时间内出版了约一百七十六种书。

其中大部分为清代学者所撰述。

除七种之外,这些著作于1920年均被收入《广雅书局丛书》再版。

张之洞座右铭张之洞的背景介绍张之洞(1821年-1885年),字翼卿,号东山,湖南长沙人。

他是清朝末年的政治家、军事家和教育家,也是中国近代化运动的先驱之一。

张之洞以其深思熟虑的智慧和卓越的领导才能而闻名于世。

张之洞的座右铭座右铭,是指一个人一生中所秉持的准则和信念。

张之洞也有自己的座右铭,他的座右铭是:“勤政廉洁,勇于创新,为国家和人民贡献一切。

”这个座右铭准确地概括了张之洞一生中的追求和奋斗目标。

勤政廉洁勤政廉洁是张之洞一生中最重要的准则之一。

他深知作为一名政治家和官员,自己肩负着维护国家和人民利益的责任。

因此,他始终坚持廉洁奉公,严守政治道德底线。

无论是在他担任湖南巡抚期间,还是在他被调往河南担任巡抚后,张之洞都力图改善地方政治环境,减轻百姓负担,惩治贪污腐败。

他积极推行各项政策,为人民谋福祉,树立了廉洁政府的典范。

勇于创新勇于创新是张之洞的另一个重要准则。

他深知中国社会亟需改革与发展,因此他积极推动各项变革。

在军事方面,他创立了湖南训练营,引进西方军事技术,改革军队组织和装备,提高了湖南军队的战斗力。

在教育方面,他积极推动新式教育的发展,倡导实用主义教育,开办了湖南洋务学堂和湖南第一师范学堂等学校,为培养人才做出了巨大贡献。

为国家和人民贡献一切为国家和人民贡献一切是张之洞座右铭的最高境界。

他将自己的一生都奉献给了国家和人民,无私地为他们谋福祉。

他在政治、军事和教育等领域都取得了巨大成就,为中国近代化运动的推进做出了重要贡献。

他坚信只有为国家和人民贡献一切,才能实现国家的富强和人民的幸福。

张之洞座右铭的现实意义张之洞的座右铭不仅是他个人的追求和信念,也具有重要的现实意义。

在当今社会,勤政廉洁、勇于创新和为国家和人民贡献一切仍然是我们应该追求的价值观和准则。

勤政廉洁的重要性勤政廉洁对于一个国家的政治生态和社会发展具有重要意义。

廉洁奉公能够有效遏制腐败现象,提高政府的公信力和民众的满意度。

勤政则能够推动政府工作的高效运转,提升服务水平,为人民创造更好的生活条件。

一、前言张之洞,晚清著名政治家、军事家、教育家,曾任湖广总督,对晚清中国的政治、经济、文化等方面产生了深远的影响。

为了深入了解张之洞的生平事迹及其对国家和社会的贡献,我近期进行了为期一个月的社会实践活动,通过查阅资料、实地考察、访谈等方式,对张之洞进行了全面的研究。

二、张之洞生平简介张之洞(1837-1909),字孝达,号香涛,湖北武昌人。

咸丰十年(1860年)中进士,历任翰林院编修、侍读学士、江南道监察御史等职务。

同治九年(1870年),张之洞调任山西巡抚,开始了他对地方治理的实践。

光绪十年(1884年),张之洞调任湖广总督,担任此职务长达十年之久,期间他推行洋务运动,兴办实业,改革教育,对湖北乃至全国的经济、文化、军事等方面产生了重要影响。

三、张之洞的社会实践及其贡献1. 推行洋务运动,兴办实业张之洞在湖广总督任期内,积极推行洋务运动,兴办实业,以提升国家的经济实力。

他创办了汉阳铁厂、湖北织布局等企业,引进西方先进技术,培养了一批技术人才,为中国的工业化奠定了基础。

2. 改革教育,培养人才张之洞重视教育,认为教育是国家富强的基础。

他在湖北创办了自强学堂、农工商学堂等新式学堂,引进西方教育理念,培养了一批具有新思想、新知识的人才,为中国近代化进程提供了人才保障。

3. 改革军事,提升国防张之洞在军事方面也进行了大胆的改革。

他创办了湖北新军,引进西方军事制度,提高军队素质,使湖北成为全国军事改革的典范。

4. 推动地方治理,改善民生张之洞注重地方治理,推行一系列改革措施,改善民生。

他重视农业生产,提倡兴修水利,减轻农民负担,使湖北地区农业生产得到恢复和发展。

5. 促进文化交流,传播西方文明张之洞主张学习西方文明,推动文化交流。

他聘请了一批西方学者来华讲学,传播西方科技、文化等知识,使湖北成为中西文化交流的重要窗口。

四、实践活动内容1. 查阅资料我通过图书馆、网络等途径查阅了大量关于张之洞的生平事迹、著作、研究论文等资料,对张之洞的生平、思想、贡献有了较为全面的了解。

张之洞 - 晚清四大名臣之一张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日),字孝达,清代直隶南皮人。

咸丰二年(1852年)十六岁中顺天府解元,同治二年(1863年)廿七岁中进士第三名探花,授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、两江总督(多次署理,从未实授)、军机大臣等职,官至体仁阁大学士。

张之洞早年是清流首领,后成为洋务派的主要代表人物。

教育方面,他创办了自强学堂、三江师范学堂、湖北农务学堂、湖北武昌蒙养院、湖北工艺学堂、慈恩学堂(南皮县第一中学)、广雅书院等。

政治上主张"中学为体,西学为用"。

工业上创办汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂等。

八国联军入侵时,大沽炮台失守,张之洞会同两江总督刘坤一与驻上海各国领事议订"东南互保",并镇压维新派的唐才常、林圭、秦力山等自立军起义,光绪三十四年(1908年)11月,以顾命重臣晋太子太保,次年病卒,谥文襄。

有《张文襄公全集》。

张之洞与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称晚清"四大名臣"。

曾在广东发展工业(白云山铁厂、珠江南岸织布官局等)后迁至湖北。

1889年至1907年任湖广总督。

在英国、德国支持下,成为后起的洋务派首领。

督鄂期间,着力扶持民族工业,先后开办汉阳铁厂、湖北兵工厂、马鞍山煤矿、湖北织布局、湖北缫丝局等重轻工业企业,并筹办芦汉铁路。

他主持修筑的武昌南北长堤和汉口后湖长堤排除水患,划定了20世纪初的武汉三镇与今天的武汉市相近的城市规模,同时支持民族企业家操办水电等现代化市政建设,为武汉自近代以来的繁荣奠定了基础。

1890年创建两湖书院。

1893年奏请清政府创办自强学堂(武汉大学前身)。

1894年署理两江总督。

曾上疏阻和议,要求变通陈法,力除积弊。

邀请外国教官训练江南自强军。

1896年回武昌,任湖广总督,按照德国制式改造湖北旧军为新式陆军。

创办湖北武备学堂。

德国教官法金汉后来是一次大战时期德意志帝国总参谋长。

张之洞清高失礼逸事_700字

作文初中作文高中作文

小学作文作文网

张之洞(1837-1909)是清末洋务运动的重要人物,他在兴办民用工业方面颇多建树。

他先后创办了湖北织造局、汉阳铁厂,汉阳铁厂是当时中国规模最大的钢铁厂。

他还创办了教授近代科学文化的两广书院。

张之洞生于官宦世家,从小饱读诗书,颇有学识。

据传,同治二年(1863年),他参加殿试对策。

当时,他掘弃一切格式和忌讳畅论时事,很得阅卷官赏识,欲点他为状元,后因慈僖干预,得了个第三名。

张之洞常年宫居高位,又满腹经纶,故自命清高。

他喜

欢与文人名士交往,对僚属多不放在眼里,属下多有不满,但又都无可奈何。

有一位布政使颇有点名气,但也是张之洞的下级,也不为张之洞尊重,张多次对他失礼。

这位布政使对张十分不满。

有一次,他又去总督府拜见张之洞,谈完公事之后,向张之洞告辞。

按清朝官场礼仪,张之洞应将布政使送至仪门,但张之洞送到门厅就止步停下了。

这时布政使回过头来,故作神秘地对张之洞说:“请大人多走几步,下官还有儿旬话要告诉你。

”张之洞认为布政使另有重要内容要说,就又陪着他走了一段路,还不见布政使开口,这时两人己走到仪门,张之洞不耐烦地问道:“你不是有话对我说吗?”布政便有点得意地说:“其实我只想告诉大人,按照礼仪制度,总督应该将布政使送到仪门,现在大人既以按规定把我送到仪门,就请你留步吧。

”说完长揖施礼而去。

张之洞听罢,气得说不出话来,但又不好发作,因为这位布政史所为符合清代官场礼仪的。

每天了解一位历史名人——张之洞张之洞(1837年9月2日-1909年10月4日),字孝达、香涛(一说号香涛),时任总督,称“帅”,故时人皆呼之为“张香帅”,晚清名臣、清代洋务派代表人物。

张之洞于咸丰二年(1852年)十六岁时中顺天府解元,同治二年(1863年)二十七岁中进士第三名探花,授翰林院编修,历任教习、侍读、侍讲、内阁学士、山西巡抚、两广总督、湖广总督、军机大臣等职,并多次署理两江总督。

八国联军入侵时,张之洞会同两江总督刘坤一与驻上海各国领事议订“东南互保”,并镇压维新派的唐才常等自立军起义,光绪三十四年(1908年),以顾命重臣晋太子太保,次年(1909年)病卒,赠太保,谥文襄。

有《张文襄公全集》传世。

张之洞早年是清流派首领,后成为洋务派的主要代表人物。

后世将其与曾国藩、李鸿章、左宗棠并称“晚清中兴四大名臣”。

政治上,他主张“中学为体,西学为用”。

工业上创办汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂等。

教育方面,他创办了自强学堂(今武汉大学前身)、三江师范学堂(今南京大学、东南大学等校前身)、湖北农务学堂(今华中农业大学前身)、湖北武昌蒙养院、湖北工艺学堂、慈恩学堂(南皮县第一中学)、广雅书院等。

人物评价:清廷上谕称赞张之洞:①公忠体国,廉政无私。

②提倡新政,利国便民。

晚清维新派代表人物谭嗣同说:“今之衮衮诸公,尤能力顾大局,不分畛域,又能通权达变,讲求实济者,要惟香帅一人。

”《申报》:固卓乎近数十年汉大臣中不可多得之人才,抑亦光绪朝三十四年有数之人物也。

美国著名学者威廉·艾尔斯评价说:在张之洞的一生中,中国教育的形态发生了根本性变化,对此,他的努力具有决定性意义。

无产阶级革命家毛泽东评价说:提起中国民族工业,重工业不能忘记张之洞。

轶事典故:兴居无时张之洞的作息与常人不同,每天下午二时睡觉,晚上十时起床办公。

大理寺卿徐致祥参劾张之洞辜恩负职,“兴居不节,号令无时”。

后来粤督李瀚章奏称:“誉之则曰夙夜在公,勤劳罔懈。