《历代史料笔记 纺文襄幕府纪闻》(民国)鸿铭

- 格式:doc

- 大小:96.50 KB

- 文档页数:12

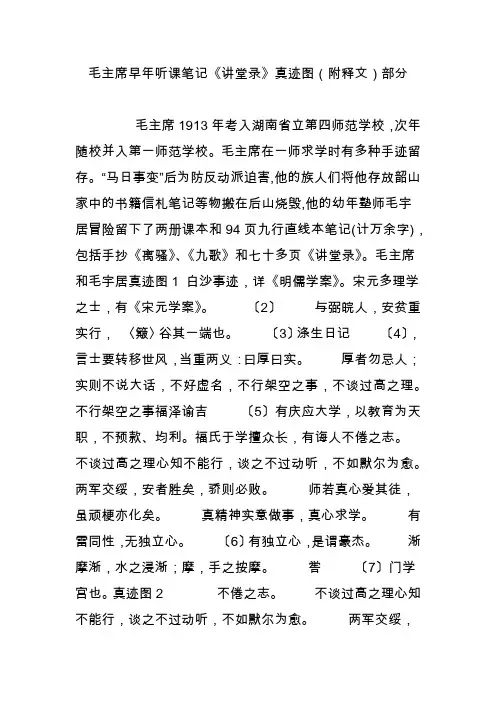

毛主席早年听课笔记《讲堂录》真迹图(附释文)部分毛主席1913年考入湖南省立第四师范学校,次年随校并入第一师范学校。

毛主席在一师求学时有多种手迹留存。

“马日事变”后为防反动派迫害,他的族人们将他存放韶山家中的书籍信札笔记等物搬在后山烧毁,他的幼年塾师毛宇居冒险留下了两册课本和94页九行直线本笔记(计万余字),包括手抄《离骚》、《九歌》和七十多页《讲堂录》。

毛主席和毛宇居真迹图1 白沙事迹,详《明儒学案》。

宋元多理学之士,有《宋元学案》。

〔2〕与弼皖人,安贫重实行,〈簸〉谷其一端也。

〔3〕涤生日记〔4〕,言士要转移世风,当重两义:曰厚曰实。

厚者勿忌人;实则不说大话,不好虚名,不行架空之事,不谈过高之理。

不行架空之事福泽谕吉〔5〕有庆应大学,以教育为天职,不预款、均利。

福氏于学擅众长,有诲人不倦之志。

不谈过高之理心知不能行,谈之不过动听,不如默尔为愈。

两军交绥,安者胜矣,骄则必败。

师若真心爱其徒,虽顽梗亦化矣。

真精神实意做事,真心求学。

有雷同性,无独立心。

〔6〕有独立心,是谓豪杰。

渐摩渐,水之浸渐;摩,手之按摩。

喾〔7〕门学宫也。

真迹图2 不倦之志。

不谈过高之理心知不能行,谈之不过动听,不如默尔为愈。

两军交绥,安者胜矣,骄则必败。

师若真心爱其徒,虽顽梗亦化矣。

真精神实意做事,真心求学。

有雷同性,无独立心。

〔6〕有独立心,是谓豪杰。

渐摩渐,水之浸渐;摩,手之按摩。

喾〔7〕门学宫也。

国文陕西之陕,从大从人;陕隘之陕,从大从人。

诗者,有美感的性质。

性情识见俱到,可与言诗矣。

马迁〔8〕,龙门人。

郡县有时不以山水为界。

绝诗者,律诗之半也。

或截首而留尾,或截尾而留首,或截首尾而留中联,或截中联而留首尾,故绝本于律也。

〔9〕惟是识见必高,气脉必贯,乃能无缝焉。

王又旦,字幼华,陕西合阳人。

前清进士,善诗。

王士祯,字贻上,号阮亭,山东新城人。

诗为前清一代正宗。

吴、王〔10〕并称。

天下事物,万变不穷。

清立《贰臣传》〔11〕,所以戒后也。

●卷四十五·史部一○史部总叙史之为道,撰述欲其简,考证则欲其详。

莫简於《春秋》,莫详於《左传》。

《鲁史》所录,具载一事之始末,圣人观其始末,得其是非,而後能定以一字之褒贬。

此作史之资考证也。

丘明录以为传,後人观其始末,得其是非,而後能知一字之所以褒贬。

此读史之资考证也。

苟无事迹,虽圣人不能作《春秋》。

苟不知其事迹,虽以圣人读《春秋》,不知所以褒贬。

儒者好为大言,动曰舍传以求经。

此其说必不通。

其或通者,则必私求诸传,诈称舍传云尔。

司马光《通鉴》,世称绝作,不知其先为《长编》,後为《考异》。

高似孙《纬略》,载其《与宋敏求书》,称到洛八年,始了晋、宋、齐、梁、陈、隋六代。

唐文字尤多依年月编次为草卷,以四丈为一卷,计不减六七百卷。

又称光作《通鉴》,一事用三四出处纂成,用杂史诸书凡二百二十二家。

李焘《巽岩集》,亦称张新甫见洛阳有《资治通鉴》草稿盈两屋。

(按焘集今已佚,此据马端临《文献通考》述其父廷鸾之言。

)今观其书,如淖方成祸水之语则采及《飞燕外传》,张彖冰山之语则采及《开元天宝遗事》,并小说亦不遗之。

然则古来著录,於正史之外兼收博采,列目分编,其必有故矣。

今总括群书,分十五类。

首曰《正史》,大纲也。

次曰《编年》,曰《别史》,曰《杂史》,曰《诏令奏议》,曰《传记》,曰《史钞》,曰《载记》,皆参考纪传者也。

曰《时令》,曰《地理》,曰《职官》,曰《政书》,曰《目录》,皆参考诸志者也。

曰《史评》,参考论赞者也。

旧有《谱牒》一门,然自唐以後,谱学殆绝。

玉牒既不颁於外,家乘亦不上於官,徒存虚目,故从删焉。

考私家记载,惟宋、明二代为多。

盖宋、明人皆好议论,议论异则门户分,门户分则朋党立,朋党立则恩怨结。

恩怨既结,得志则排挤於朝廷,不得志则以笔墨相报复。

其中是非颠倒,颇亦荧听。

然虽有疑狱,合众证而质之,必得其情。

虽有虚词,参众说而核之,亦必得其情。

张师棣《南迁录》之妄,邻国之事无质也。

赵与[B093]仲淹诸人,晁公武以为真出梅尧臣,王钅至以为出自魏泰,邵博又证其真出尧臣,可谓聚讼。

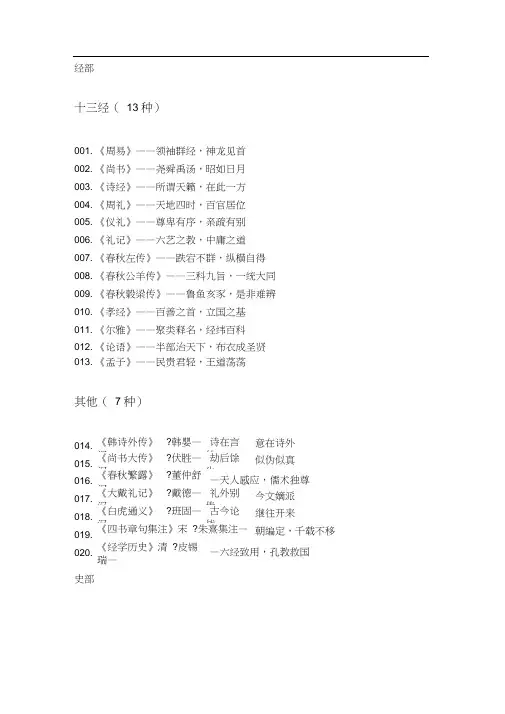

经部十三经(13 种)001. 《周易》——领袖群经,神龙见首002. 《尚书》——尧舜禹汤,昭如日月003. 《诗经》——所谓天籁,在此一方004. 《周礼》——天地四时,百官居位005. 《仪礼》——尊卑有序,亲疏有别006. 《礼记》——六艺之教,中庸之道007. 《春秋左传》——跌宕不群,纵横自得008. 《春秋公羊传》——三科九旨,一统大同009. 《春秋穀梁传》——鲁鱼亥豕,是非难辨010. 《孝经》——百善之首,立国之基011. 《尔雅》——聚类释名,经纬百科012. 《论语》——半部治天下,布衣成圣贤013. 《孟子》——民贵君轻,王道荡荡其他(7 种)014.《韩诗外传》汉?韩婴——诗在言外,意在诗外015.《尚书大传》汉?伏胜——劫后馀生,似伪似真016.《春秋繁露》汉?董仲舒——天人感应,儒术独尊017.《大戴礼记》汉?戴德——礼外别传,今文嫡派018.《白虎通义》汉?班固——古今论战,继往开来019.《四书章句集注》宋?朱熹集注——一朝编定,千载不移020.《经学历史》清?皮锡瑞——六经致用,孔教救国史部二十六史(26 种)021. 《史记》汉?司马迁——通古今之变,成一家之言022. 《汉书》汉?班固——断代为限,一朝国史023. 《后汉书》南朝宋?范晔——简而且周,疏而不漏024. 《三国志》晋?陈寿——分述三国史,合为一部书025. 《晋书》唐?房玄龄等——竞为绮艳,不求笃实026. 《宋书》南朝梁?沈约——煌煌三十志,几占一半书027. 《南齐书》南朝梁?萧子显——事常伪造,辞尚溢美028. 《梁书》唐?姚思廉——一洗六朝芜冗之习029. 《陈书》唐?姚思廉——短命王朝短章书030. 《魏书》北齐?魏收——魏收作色,秽史扬名031. 《北齐书》唐?李百药——廿载六帝,墙内相阋032. 《周书》唐?令狐德棻——旁征简牍,意在摭实033. 《隋书》唐?魏征等——不为亲者隐,不为尊者讳034. 《南史》唐?李延寿——杏花春雨江南035. 《北史》唐?李延寿——骏马秋风塞北036. 《旧唐书》后晋?刘昫等——志与表,不如新037. 《新唐书》宋?欧阳修、宋祁等——纪与传,不如旧038. 《旧五代史》宋?薛居正等——五代分叙,十国合述039. 《新五代史》宋?欧阳修——五代合叙,十国分述040. 《宋史》元?脱脱等——史如其朝,尾大不掉041. 《辽史》元?脱脱等——怎一个“乱”字了得042. 《金史》元?脱脱等——乱中取次,差强人意043. 《元史》明?宋濂等——其速无比,其陋无敌044. 《明史》清?张廷玉等——一波三折,百年乃成045. 《新元史》民国?柯劭忞——一人之力,千钧之功046. 《清史稿》民国?赵尔巽等——草书之笔,急就之章别杂史(24 种)047. 《逸周书》——收之圣人,失之圣人048. 《国语》——风云一代,春秋八国049. 《战国策》西汉?刘向集录——纵横四方,睥睨天地050. 《列女传》汉?刘向——女子无才便是德051. 《吴越春秋》东汉?赵晔——不类信史,反类小说052. 《越绝书》后汉?袁康——吴言越语,君问臣答053. 《人物志》三国魏?刘邵——知人善任,书中伯乐054. 《华阳国志》晋?常璩——巴蜀春秋,美不胜收055. 《山海经》——山中奇谭,海外奇观056. 《水经注》北魏?郦道元注——别开生面,妙不可言057. 《洛阳伽蓝记》后魏?杨衒之——梵乐已远,佛香犹闻058. 《大唐西域记》唐?玄奘——遐方异俗,绝壤殊风059. 《大业拾遗记》唐?颜师古——隋炀一世,烟花一现060. 《贞观政要》唐?吴兢——君贤臣忠,长治久安061. 《资治通鉴》宋?司马光——鉴于往事,资于治道062. 《续资治通鉴》清?毕沅编著——宋元易鼎,蒙汉交锋063. 《五代史补》宋?陶岳——道听途说,亦足补史064. 《蛮书》唐?樊绰——滇水之边,云天之南065. 《吴地记》唐?陆广微——大唐江南,全景苏州066. 《唐六典》唐?李林甫等——建官之制,为政之方067. 《通典》唐?杜佑——典章制度之通史,经国治世之良模068. 《史通》唐?刘知几——为史者宜置于座右069. 《桯史》宋?岳珂——说朝说野,公是公非070. 《文史通义》清?章学诚——六经皆史,学兼性情野史(14 种)071. 《穆天子传》——思接千里,神驰八极072. 《晋五胡指掌》明?张大龄——兴废始末,焕焉在目073. 《唐摭言》五代?王定保——登科落榜,得意失意074. 《开元天宝遗事》五代?王仁裕——闲话宫中事,有裨后世闻075. 《洛阳缙绅旧闻记》宋?张齐贤——末世衰民,旧都遗老076. 《大宋宣和遗事》宋?佚名——内忧外患,两宋交迫077. 《靖康传信录》宋?李纲——开封之战,靖康之耻078. 《蒙鞑备录》宋?赵珙——草原之鹰,天骄之国079. 《圣武亲征录校注》清?王国维校注——弯弓大漠,立马中原080. 《元朝秘史》元?佚名——黄金家族黄金册081. 《备倭记》明?卜大同辑——空言空语,纸上谈兵082. 《万历野获编》明?沈德符——虽云野获,堪比正史083. 《南明野史》清?三馀氏——江山已逝,苟延残喘084. 《郎潜纪闻》清?陈康祺——清史遗珠,四笔探骊目录( 6 种)085. 《崇文总目》宋?王尧臣等——秘阁藏书,官修名册086. 《郡斋读书志》宋?晁公武——校雠之馀,提要之祖087. 《书林清话》清?叶德辉——百科书史,源远流长088. 《校雠通义》清?章学诚——辨章学术,考镜源流089. 《书目答问》清?张之洞——读书指南,治学门径090. 《四库全书总目提要》清?纪昀等——经史子集,纲举目张子部诸子(30 种)091. 《老子》春秋?李耳——道不可道,玄之又玄092. 《庄子》战国?庄周——神与物游,逍遥尘外093. 《公孙龙子》战国?公孙龙——白马非马,名不符实094. 《韩非子》战国?韩非——人非有爱,法本无情095. 《淮南子》西汉?刘安——荟萃诸子,旁搜异闻096. 《列子》战国?列御寇——入乎其内,出乎其外097. 《墨子》战国?墨翟——兼爱其仁,非攻其义098. 《荀子》战国?荀况——尊王称霸,崇礼讲法099. 《孙子兵法》春秋?孙武——知己知彼,百战不殆100. 《文子》春秋?辛钘——杂糅百家,道为其旨101. 《关尹子》春秋?关尹——九阳至极,大道其成102. 《鹖冠子》战国?鹖冠子——深浅莫测,真伪难辨103. 《吕氏春秋》战国?吕不韦——市门悬赏,一字千金104. 《晏子春秋》战国?晏婴——传记鼻祖,小说滥觞105. 《管子》战国?管仲——九合诸侯,一匡天下106. 《商君书》战国?商鞅——任法明术,强兵弱民107. 《慎子》战国?慎到——天道因循,贵势尚法108. 《尹文子》战国?尹文——名有三科,法有四程109. 《邓析子》春秋?邓析——操两可之说,设无穷之辞110. 《论衡》东汉?王充——疾虚妄,斥鬼神111. 《盐铁论》西汉?桓宽——朝野对话,官民争胜112. 《风俗通义》东汉?应劭——辩风正俗,观微察隐113. 《申鉴》东汉?荀悦——政之大经,法教而已114. 《新论》汉?桓谭——生死相待,形神相依115. 《新书》西汉?贾谊——伤逝贾子,绝代鸿文116. 《孔丛子》汉?孔鲋——圣人之言,后世之教117. 《太玄经》汉?扬雄——玄生万物,九九归一118. 《颜氏家训》北齐?颜之推——古今家训,以此为祖119. 《刘子》北齐?刘昼——礼教为先,无为是务120. 《金楼子》梁?萧绎——常笑淮南之假手,每嗤不韦之托人儒家(10 种)121. 《法言》西汉?扬雄——儒学正统,孔圣独尊122. 《说苑》西汉?刘向——分门别类,稽古谈史123. 《新序》西汉?刘向——嘉言懿行,可叹可敬124. 《新语》汉?陆贾——秦所以亡,汉所以兴125. 《忠经》汉?马融——天下至德,莫大乎忠126. 《孔子家语》汉?佚名——孔氏家学,源远流长127. 《朱子语类》宋?朱熹——师徒问答,教学相长128. 《传习录》明?王阳明——心外无学,传而习之129. 《近思录》宋?朱熹、吕祖谦——身边之事,日常之理130. 《一贯问答》明?方以智——一以贯多,不妨矛盾释家(10 种)131. 《金刚经》后秦?鸠摩罗什译——万事皆空,当如是观132. 《楞严经》唐?般剌密帝译——众心本净,修禅自明133. 《无量寿经》三国魏?康僧铠译——修德无量,往生极乐134. 《肇论》东晋?僧肇——有即是无,无即是有135. 《法苑珠林》唐?道世——华枝春满,天心月圆136. 《坛经》唐?慧能——本来无一物,何处惹尘埃?137. 《童蒙止观》隋?智顗——止以收心,观以启悟138. 《弘明集》梁?僧祐——道以人弘,教以文明139. 《祖堂集》五代?静、筠禅僧——中土失传,海外遗踪140. 《五灯会元》宋?普济——佛法如灯,代代相传道家(10 种)141. 《抱朴子》晋?葛洪——求仙炼丹,谈玄论道142. 《无能子》唐?无名氏——天地无心,万物同归143. 《化书》五代?谭峭——化之为道,流转无穷144. 《太平经》——木兰树下,神人问答145. 《云笈七签》宋?张君房——摄道藏之英,略诸子之奥146. 《周易参同契》东汉?魏伯阳——内外兼修,天人合一147. 《老子想尔注》——道为至尊,积善成功148. 《太上感应篇》——祸福无门,惟人自召149. 《海内十洲三岛记》汉?东方朔——海上有仙山,虚无缥缈间150. 《真诰》南朝梁?陶弘景——众真降授,三君手书杂家(25 种)151. 《吴子》战国?吴起——内修文德,外治武备152. 《鬼谷子》——潜谋于无形,常胜于不争153. 《三略》旧题汉?黄石公——揽英雄之心,立不败之地154. 《六韬》旧题周?姜尚——文韬武略,兵书之祖155. 《素书》三国?张良——运筹帷幄,决胜千里156. 《忍经》元?吴亮——一忍成仁,百忍成圣157. 《长短经》唐?赵蕤——长谋短术,王霸雄图158. 《梦溪笔谈》宋?沈括——走笔天下,纵谈百科159. 《黄帝内经素问》——黄帝问医,岐伯释疑160. 《神农本草经》清?孙星衍等辑——医科圣典,药学大全161. 《古画品录》南齐?谢赫——画宗六法,气韵为上162. 《历代名画记》唐?张彦远——画史之祖,遗泽千秋163. 《法书要录》唐?张彦远——意在笔先,法成书后164. 《海岳名言》宋?米芾——别寻蹊径,独阐精微165. 《林泉高致》宋?郭熙——近水遥山皆磊落166. 《棋经十三篇》宋?张拟——成败纵横界,生死黑白间167. 《乐府杂录》唐?段安节——大唐之音,歌舞升平168. 《洛阳牡丹记》宋?欧阳修——名花美文两倾国169. 《茶经》唐?陆羽——临溪烹茗,缓缓醉矣170. 《酒经》宋?朱肱——壶里乾坤大,杯中日月长171. 《随园食单》清?袁枚——烹天下美食,品人间至味172. 《九章算术》汉?张仓——一问一答,百题百解173. 《氾胜之书》汉?氾胜之——农耕之本,趋时得法174. 《营造法式》宋?李诫——指划方圆,丈量天地175. 《天工开物》明?宋应星——天工巧夺,开物成务笔记(25 种)176. 《世说新语》南朝宋?刘义庆——魏晋风流,尽收眼底177. 《大唐新语》唐?刘肃——事关政教,言涉文词178. 《幽闲鼓吹》唐?张固——偶记君臣事,尽话朝野闻179. 《中华古今注》五代?马缟——考辨名物,注释古今180. 《北梦琐言》宋?孙光宪——孤唐五代,乱世碎影181. 《唐语林》宋?王谠——唐人世说,风俗可辨182. 《容斋随笔》宋?洪迈——笔记之珍,南宋之冠183. 《老学庵笔记》宋?陆游——放翁虽老,其学弥高184. 《鹤林玉露》宋?罗大经——博而匪滥,醇而寡疵185. 《东京梦华录》宋?孟元老——千古繁华一梦中186. 《湘山野录》宋?文莹——佛家闲笔,野外别传187. 《梦粱录》宋?吴自牧——东南形胜,三吴都会188. 《铁围山丛谈》宋?蔡絛——边城梦回,流人呓语189. 《渑水燕谈录》宋?王闢之——宦海退居,士林清议190. 《唐才子传》元?辛文房——诗才济济,诗风泱泱191. 《西南夷风土记》明?朱孟震——光照西土,风越南疆192. 《古今风谣》明?杨慎——古今多少事,且听风中谣193. 《陶庵梦忆》明?张岱——前尘已逝,往事堪嗟194. 《旧典备征》清?朱彭寿——大清国故,殚见洽闻195. 《读通鉴论》清?王夫之——读古人之书,揣今世之争196. 《廿二史劄记》清?赵翼——考正史之得失,究历代之兴废197. 《陔馀丛考》清?赵翼——读书偶得,治学深究198. 《广东新语》清?屈大均——粤风岭俗,身经目睹199. 《日知录》清?顾炎武——生平志业,皆在其中200. 《清代野记》清?梁溪坐观老人——不为凿空之谈,不作理想之语类书( 5 种)201. 《艺文类聚》唐?欧阳询——随类从事,因事辑文202. 《初学记》唐?徐坚——非止初学,可为终身203. 《太平御览》宋?李昉等编——天地人物,包罗万有204. 《太平广记》宋?李昉等编——故事渊薮,小说大成205. 《七修类稿》明?郎瑛——考辩史馀,论载典外小说(25 种)206. 《搜神记》晋?干宝——谁道天下无神,且看人间有鬼207. 《游仙窟》唐?张鷟——误入神仙地,迷堕温柔乡208. 《聊斋志异》清?蒲松龄——说鬼谈狐,入世三分209. 《断鸿零雁记》民国?苏曼殊——行云流水,孤僧情悟210. 《西游记》明?吴承恩——求心证性,历难成佛211. 《水浒传》明?施耐庵、罗贯中——官逼民反,替天行道212. 《三国演义》明?罗贯中——青梅煮酒,谁是英雄213. 《金瓶梅》明?兰陵笑笑生——酒色财气,四大皆空214. 《喻世明言》明?冯梦龙辑——世事多讽,喻以导愚215. 《警世通言》明?冯梦龙辑——世情多舛,警以劝俗216. 《醒世恒言》明?冯梦龙辑——世人多醉,醒以戒心217. 《初刻拍案惊奇》明?凌濛初——重翻旧曲,再酿新蒸218. 《二刻拍案惊奇》明?凌濛初——世风日下,近事堪忧219. 《型世言》明?陆人龙——末世颓风,树型正俗220. 《清平山堂话本》明?洪楩——口传心授,话皆有本221. 《封神演义》明?许仲琳——成王败寇,周革殷命222. 《东周列国志》明?余邵鱼撰冯梦龙、蔡元放改编——春秋争霸,战国称雄223. 《红楼梦》清?曹雪芹、高鹗——十年辛苦,字字血泪224. 《儒林外史》清?吴敬梓——魃魅魍魉,毫发毕现225. 《醒世姻缘传》清?西周生——冤仇相报,两世姻缘226. 《镜花缘》清?李汝珍——海外寻仙不辞远,月华空驻水空流227. 《七侠五义》清?石玉昆——除暴安良,快意恩仇228. 《老残游记》清?刘鹗——棋局已残,吾国已老229. 《侠义风月传》清?名教中人——窈窕淑女,侠士好逑230. 《孽海花》清?曾朴——孽海浮沉,早登觉岸集部总集选集(18 种)231. 《文选》梁?萧统编——文选烂,秀才半232. 《六朝文絜》清?许琏——风月无边,黯然销魂233. 《骈体文钞》清?李兆洛——俪句偶语,片金漱玉234. 《古文观止》清?吴楚材、吴调侯——天下至文,入我毂中235. 《楚辞章句》汉?王逸注——悲莫悲兮,屈子怀楚236. 《玉台新咏》陈?徐陵——艳歌多寂寞,离恨不堪闻237. 《乐府诗集》宋?郭茂倩编——千年乐府,一编尽览238. 《全唐诗》清?彭定求等编——诗家胜境,气象万千239. 《敦煌变文》——佛家俗讲,圣窟遗稿240. 《宋诗钞》清?吴之振等编——独辟蹊径,别寻理趣241. 《元诗别裁集》清?张景星、姚培谦、王永祺编——宗唐承宋,风味自成242. 《明诗别裁集》清?沈德潜编——诗教温柔,人伦敦厚243. 《清诗别裁集》清?沈德潜编——浮辞尽弃,艳歌莫论244. 《全唐五代词》——词坛初景,春光烂漫245. 《全宋词》——词坛盛景,风华绝代246. 《近三百年名家词选》龙榆生选编——词坛晚景,夕阳无限247. 《挂枝儿》明?冯梦龙——语笑天然活生香248. 《晚清文选》——世上风云,笔底波澜别集(10 种)249. 《曹子建集》三国魏?曹植——贵胄清华,超然高蹈250. 《陶渊明集》晋?陶潜——归去来兮,采菊东篱251. 《韩愈集》唐?韩愈——才雄百代,文动八表252. 《柳宗元集》唐?柳宗元——文道合一,不平则鸣253. 《欧阳修集》宋?欧阳修——天地自在,山水从容254. 《苏轼集》宋?苏轼——大江东去,千古风流255. 《张载集》宋?张载——天地立心,万世太平256. 《元好问集》金?元好问——一语天然万古新,豪华落尽见真淳257. 《王阳明集》明?王守仁——心外无物,知行合一258. 《人境庐诗草》清?黄遵宪——我手写吾口,古岂能拘牵戏曲(7 种)259. 《西厢记》元?王实甫——一见钟情,终成眷属260. 《窦娥冤》元?关汉卿——不分好歹何为地,错勘贤愚枉做天261. 《琵琶记》元?高明——琵琶弦断,谁人堪听262. 《牡丹亭》明?汤显祖——相寻梦里路,飞雨落花中263. 《娇红记》明?孟称舜——生死相随,不离不弃264. 《桃花扇》清?孔尚任——桃花扇底烟尘绝265. 《长生殿》清?洪昇——此恨绵绵无绝期文论(15 种)266. 《文心雕龙》南朝梁?刘勰——体大思精,笼罩群言267. 《文笔要诀》唐?杜正伦——虚字助词,句首何用268. 《诗品》梁?锺嵘——诗分三品,人分三等269. 《二十四诗品》唐?司空图——诗中有品,品中有诗270. 《文镜秘府论》日?遍照金刚——六合四声,诗格大成271. 《本事诗》唐?孟棨——不究其根,孰明厥义272. 《乐府古题要解》唐?吴兢——追本溯源,望题思义273. 《六一诗话》宋?欧阳修——诗话先河,醉翁绝笔274. 《瓯北诗话》清?赵翼——五代十家,诗坛独步275. 《词源》宋?张炎——穷乐律之本源,奉雅词为依归276. 《本事词》清?叶申芗——词缘于事,情动于中277. 《白雨斋词话》清?陈廷焯——豪怀不肯同零落278. 《人间词话》清?王国维——人间阅尽,境界天开279. 《闲情偶寄》明?李渔——信手拈来,皆成妙旨280. 《宋元戏曲史》清?王国维——曲学祧祖,风气首开。

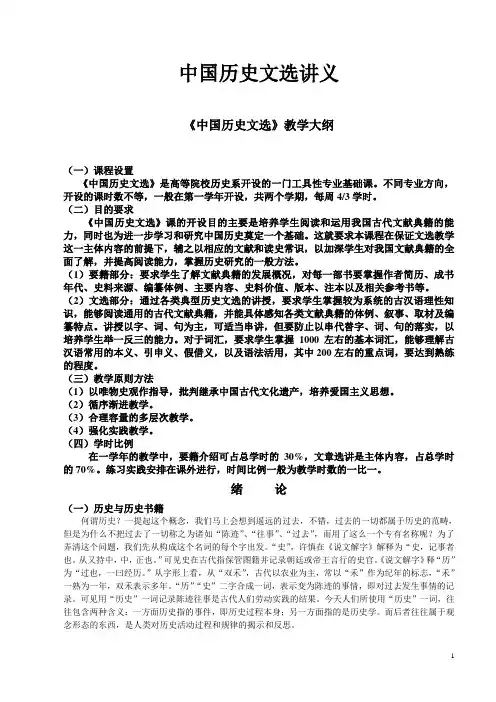

中国历史文选讲义《中国历史文选》教学大纲(一)课程设置《中国历史文选》是高等院校历史系开设的一门工具性专业基础课。

不同专业方向,开设的课时数不等,一般在第一学年开设,共两个学期,每周4/3学时。

(二)目的要求《中国历史文选》课的开设目的主要是培养学生阅读和运用我国古代文献典籍的能力,同时也为进一步学习和研究中国历史奠定一个基础。

这就要求本课程在保证文选教学这一主体内容的前提下,辅之以相应的文献和读史常识,以加深学生对我国文献典籍的全面了解,并提高阅读能力,掌握历史研究的一般方法。

(1)要籍部分:要求学生了解文献典籍的发展概况,对每一部书要掌握作者简历、成书年代、史料来源、编纂体例、主要内容、史料价值、版本、注本以及相关参考书等。

(2)文选部分:通过各类典型历史文选的讲授,要求学生掌握较为系统的古汉语理性知识,能够阅读通用的古代文献典籍,并能具体感知各类文献典籍的体例、叙事、取材及编纂特点。

讲授以字、词、句为主,可适当串讲,但要防止以串代替字、词、句的落实,以培养学生举一反三的能力。

对于词汇,要求学生掌握1000左右的基本词汇,能够理解古汉语常用的本义、引申义、假借义,以及语法活用,其中200左右的重点词,要达到熟练的程度。

(三)教学原则方法(1)以唯物史观作指导,批判继承中国古代文化遗产,培养爱国主义思想。

(2)循序渐进教学。

(3)合理容量的多层次教学。

(4)强化实践教学。

(四)学时比例在一学年的教学中,要籍介绍可占总学时的30%,文章选讲是主体内容,占总学时的70%。

练习实践安排在课外进行,时间比例一般为教学时数的一比一。

绪论(一)历史与历史书籍何谓历史?一提起这个概念,我们马上会想到遥远的过去,不错,过去的一切都属于历史的范畴,但是为什么不把过去了一切称之为诸如“陈迹”、“往事”、“过去”,而用了这么一个专有名称呢?为了弄清这个问题,我们先从构成这个名词的每个字出发。

“史”,许慎在《说文解字》解释为“史,记事者也。

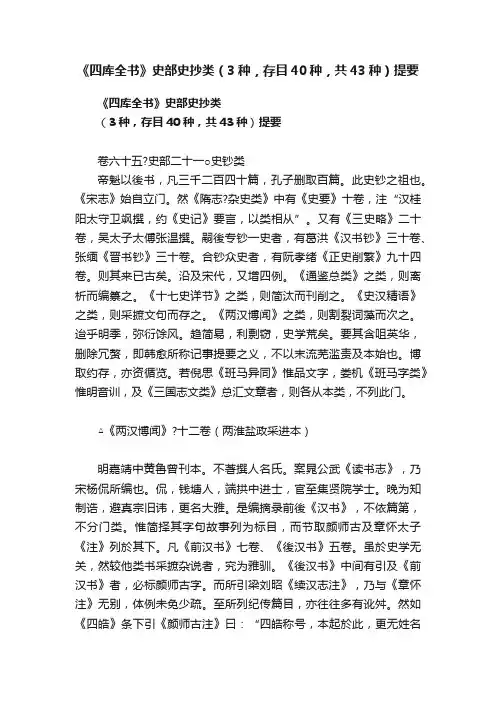

《四库全书》史部史抄类(3种,存目40种,共43种)提要《四库全书》史部史抄类(3种,存目40种,共43种)提要卷六十五?史部二十一○史钞类帝魁以後书,凡三千二百四十篇,孔子删取百篇。

此史钞之祖也。

《宋志》始自立门。

然《隋志?杂史类》中有《史要》十卷,注“汉桂阳太守卫飒撰,约《史记》要言,以类相从”。

又有《三史略》二十卷,吴太子太傅张温撰。

嗣後专钞一史者,有葛洪《汉书钞》三十卷、张缅《晋书钞》三十卷。

合钞众史者,有阮孝绪《正史削繁》九十四卷。

则其来已古矣。

沿及宋代,又增四例。

《通鉴总类》之类,则离析而编纂之。

《十七史详节》之类,则简汰而刊削之。

《史汉精语》之类,则采摭文句而存之。

《两汉博闻》之类,则割裂词藻而次之。

迨乎明季,弥衍馀风。

趋简易,利剽窃,史学荒矣。

要其含咀英华,删除冗赘,即韩愈所称记事提要之义,不以末流芜滥责及本始也。

博取约存,亦资循览。

若倪思《班马异同》惟品文字,娄机《班马字类》惟明音训,及《三国志文类》总汇文章者,则各从本类,不列此门。

△《两汉博闻》?十二卷(两淮盐政采进本)明嘉靖中黄鲁曾刊本。

不著撰人名氏。

案晁公武《读书志》,乃宋杨侃所编也。

侃,钱塘人,端拱中进士,官至集贤院学士。

晚为知制诰,避真宗旧讳,更名大雅。

是编摘录前後《汉书》,不依篇第,不分门类。

惟简择其字句故事列为标目,而节取颜师古及章怀太子《注》列於其下。

凡《前汉书》七卷、《後汉书》五卷。

虽於史学无关,然较他类书采摭杂说者,究为雅驯。

《後汉书》中间有引及《前汉书》者,必标颜师古字。

而所引梁刘昭《续汉志注》,乃与《章怀注》无别,体例未免少疏。

至所列纪传篇目,亦往往多有讹舛。

然如《四皓》条下引《颜师古注》曰:“四皓称号,本起於此,更无姓名可称。

盖隐居之人,匿迹远害,不自标显,秘其氏族,故史传无得而详。

至於皇甫谧、圈称之徒及诸地理书说,竟为四人安姓字。

自相错互,语又不经。

班氏不载於书,诸家皆臆说。

今并弃略,一无取焉”云云。

史部总叙史之为道,撰述欲其简,考证则欲其详。

莫简於《春秋》,莫详於《左传》。

《鲁史》所录,具载一事之始末,圣人观其始末,得其是非,而后能定以一字之褒贬。

此作史之资考证也。

丘明录以为传,后人观其始末,得其是非,而后能知一字之所以褒贬。

此读史之资考证也。

苟无事迹,虽圣人不能作《春秋》。

苟不知其事迹,虽以圣人读《春秋》,不知所以褒贬。

儒者好为大言,动曰舍传以求经。

此其说必不通。

其或通者,则必私求诸传,诈称舍传云尔。

司马光《通鉴》,世称绝作,不知其先为《长编》,后为《考异》。

高似孙《纬略》,载其《与宋敏求书》,称到洛八年,始了晋、宋、齐、梁、陈、隋六代。

唐文字尤多依年月编次为草卷,以四丈为一卷,计不减六七百卷。

又称光作《通鉴》,一事用三四出处纂成,用杂史诸书凡二百二十二家。

李焘《巽岩集》,亦称张新甫见洛阳有《资治通鉴》草稿盈两屋。

(按焘集今已佚,此据马端临《文献通考》述其父廷鸾之言。

)今观其书,如淖方成祸水之语则采及《飞燕外传》,张彖冰山之语则采及《开元天宝遗事》,并小说亦不遗之。

然则古来著录,於正史之外兼收博采,列目分编,其必有故矣。

今总括群书,分十五类。

首曰《正史》,大纲也。

次曰《编年》,曰《别史》,曰《杂史》,曰《诏令奏议》,曰《传记》,曰《史钞》,曰《载记》,皆参考纪传者也。

曰《时令》,曰《地理》,曰《职官》,曰《政书》,曰《目录》,皆参考诸志者也。

曰《史评》,参考论赞者也。

旧有《谱牒》一门,然自唐以后,谱学殆绝。

玉牒既不颁於外,家乘亦不上於官,徒存虚目,故从删焉。

考私家记载,惟宋、明二代为多。

盖宋、明人皆好议论,议论异则门户分,门户分则朋党立,朋党立则恩怨结。

恩怨既结,得志则排挤於朝廷,不得志则以笔墨相报复。

其中是非颠倒,颇亦荧听。

然虽有疑狱,合众证而质之,必得其情。

虽有虚词,参众说而核之,亦必得其情。

张师棣《南迁录》之妄,邻国之事无质也。

赵与峕《宾退录》证以金国官制而知之。

《碧云騢》一书诬谤文彦博、范仲淹诸人,晁公武以为真出梅尧臣,王铚以为出自魏泰,邵博又证其真出尧臣,可谓聚讼。

《清代名人轶事辑览》清代大臣之李鸿章(二)《清代名人轶事辑览》清代大臣之李鸿章(二)李合肥轶事合肥傅相肃毅伯李公,始以丁未翰林供职京师。

其封翁愚荃先生,与曾文正公戊戌同年也。

傅相未第时,常以年家子从文正习制举文,既得翰林,亦常往问业。

咸丰二年,文正丁忧回籍。

傅相与其封翁,从侍郎吕文节公贤基,奉旨回籍治团练,自是遂不通音问。

厥后皖北糜烂,吕公殉舒城之难,而团练事遂无可为。

傅相旋入皖抚福元修中丞济幕府,中丞盖傅相座主也。

然中丞本不知兵,指注未尽合宜,傅相亦不甚得志。

会洪军势益盛,傅相病官军之退避也,力请大举一战。

是时郑军门魁士为总统,谓叛强如此,君既欲战,如能保其必胜,愿书军令状否?傅相毅然书之。

官军与洪军战而大败,洪军漫山遍野而来,合肥诸乡寨皆被蹂躏,傅相所居寨亦不守,封翁先已捐馆,傅相与诸兄弟奉母避之镇江,而自出谒诸帅,图再举。

既落落无所合,久之闻曾文正公督师江西,遂间道往谒焉。

谓文正笃念故旧,必将用之。

居逆旅几一月,未见动静,此时在文正幕府者,为候补道程桓生尚斋,前翰林院庶吉士陈鼐作梅,今江宁布政使举人许振仙屏。

陈鼐与傅相本系丁未同年,傅相使往探文正之意,不得要领。

鼐因言于文正曰:“少荃愿侍老师,藉资历练。

”文正曰:“少荃翰林也,志大才高,此间局面窄狭,恐艨艟巨舰,非潺潺浅濑所能容,何不回京供职?”鼐曰:“少荃多经磨折,大非往年意气可比,老师盍姑试之?”文正许诺,傅相入居幕中。

文正每日黎明,必召幕僚会食,而江南北风气,与湖南不同,日食稍晏,傅相欲遂不往,以头痛辞。

顷之差弁络绎而来,顷之巡捕又来,曰:“必待幕僚到齐乃食。

”傅相披衣踉跄而往,文正终食无言。

食毕,舍箸正色谓傅相曰:“少荃既入我幕,我有言相告。

此处所尚,惟一诚字而已。

”遂无他言而散,傅相为之悚然。

盖文正素稔傅相才气不羁,故欲折之使就范也。

傅相初掌书记,继司批稿奏稿。

数月后,文正谓之曰:“少荃天资于公牍最相近。

所拟奏咨函批,皆有大过人处,将来建树非凡。

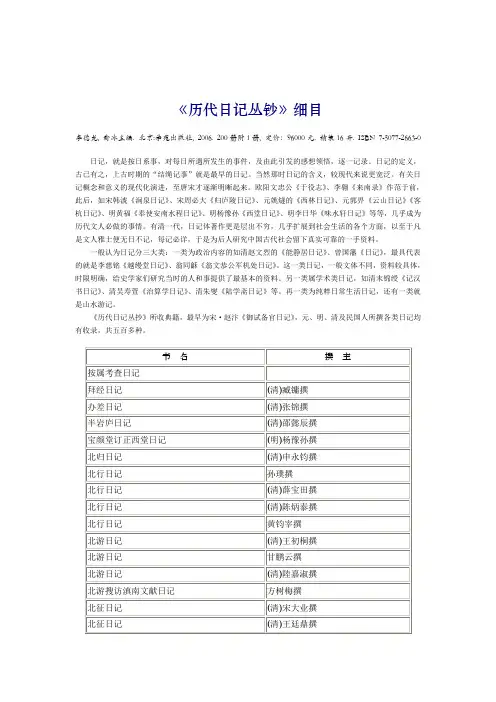

《历代日记丛钞》细目

李德龙, 俞冰主编. 北京:学苑出版社, 2006. 200册附1册, 定价:96000元. 精装16开. ISBN 7-5077-2663-0

日记,就是按日系事,对每日所遇所发生的事件,及由此引发的感想领悟,逐一记录。

日记的定义,古已有之,上古时期的“结绳记事”就是最早的日记。

当然那时日记的含义,较现代来说更宽泛。

有关日记概念和意义的现代化演进,至唐宋才逐渐明晰起来。

欧阳文忠公《于役志》、李翱《来南录》作范于前,此后,如宋韩淲《涧泉日记》、宋周必大《归庐陵日记》、元姚燧的《西林日记》、元郭畀《云山日记》《客杭日记》、明黄福《奉使安南水程日记》、明杨豫孙《西堂日记》、明李日华《味水轩日记》等等,几乎成为历代文人必做的事情。

有清一代,日记体著作更是层出不穷,几乎扩展到社会生活的各个方面,以至于凡是文人雅士便无日不记,每记必详,于是为后人研究中国古代社会留下真实可靠的一手资料。

一般认为日记分三大类:一类为政治内容的如清赵文烈的《能静居日记》、曾国藩《日记》,最具代表的就是李慈铭《越缦堂日记》、翁同龢《翁文恭公军机处日记》。

这一类日记,一般文体不同,资料较具体,时限明确,给史学家们研究当时的人和事提供了最基本的资料。

另一类属学术类日记,如清末锦绶《记汉书日记》、清吴寿萱《治算学日记》、清朱燮《陆学斋日记》等。

再一类为纯粹日常生活日记,还有一类就是山水游记。

《历代日记丛抄》所收典籍,最早为宋·赵汴《御试备官日记》,元、明、清及民国人所撰各类日记均有收录,共五百多种。

清代人物传记史料研究冯尔康第六章清人尺牍及语录的传记史料价值尺牍,就是人们通常所说的书信。

写信,用《历代名人书札》的编辑者吴曾祺的话说是“言事达情”(《例言》),即写信人讲己身,述他人,谈时事,论学术,表感情。

在写作的当时,是为实用;过后,具有学术价值和史料价值,作为文学读物和书法可供欣赏,作为学术资料,可以提供人物传记的局部的、细致的素材,同时提供社会历史的某些材料。

语录,一个人的谈话记录,多由他人笔记整理,然往往经过说话人认可。

语录的内容相当广泛,同样具有史料价值:说话者个人的传记记录,谈话所涉及者的历史资料,以及社会历史史料。

尺牍与语录文体不同,但历史上遗存下来的,均出自历史人物个人之手或口,是研究他们的传记的第一手资料,这同日记和自撰年谱是一样的,只是尺牍和语录的资料对于人物传记的研究显得更零星,不如日记和自撰年谱那么多和那么集中,因此本书作者就不像对年谱、日记那样作分章的介绍,而是在本章作一并的说明。

尺牍和语录的史料价值也有差别,尺牍保存得更丰富一些,因此本章将重点叙述尺牍的传记史料意义。

第一节尺牍的写作与出版(一)尺牍的由来、名称、程式和类型尺牍的名称出现很早,《汉书》卷九十二《游侠列传·陈遵传》谓传主:“略识传记,赡于文辞。

性善书,与人尺牍,主皆藏去以为荣。

”(中华书局标校本,第11册第3711页)可知尺牍一词,在汉代已很流行,也就是说写信成为通常的现象,同时尺牍书写得漂亮,已为人们所珍藏。

尺牍之出现,人们以西周周公给召公的《君奭》(见《尚书·周书》)作为标志,到春秋战国,由于合纵连横和百家争鸣兴盛,书信的写作大为发展,所以刘勰在《文心雕龙·书记》篇中说:“春秋聘繁,书介弥盛。

”西汉产生司马迁的《报任少卿书》,三国诸葛亮的《诫子书》等书信名篇,标志汉魏书信体的发展。

由此可知,书信作为文体,在古代就为人们所广泛使用,清人是继承前人,利用这一通讯方式,进行思想交流和信息传递。

《容斋随笔》原文及译文《容斋随笔》原文及译文《容斋随笔》黄鲁直诗【原文】徐陵[1]《鸳鸯赋》云:"山鸡映水那相得,孤鸾照镜不成双。

天下真成长会合,无胜比翼两鸳鸯。

"黄鲁直[2]《题画睡鸭》曰:"山鸡照影空自爱,孤鸾舞镜不作双。

天下真成长会合,两凫相倚睡秋江。

"全用徐语点化之,末句尤精工。

又有《黔南十绝》,尽取白乐天语,其七篇全用之,其三篇颇有改易处。

乐天《寄行简》诗,凡八韵,后四韵云:"相去六千里,地绝天邈然。

十书九不达,何以开忧颜!渴人多梦饮,饥人多梦餐。

春来梦何处?合眼到东川。

"鲁直翦为两首,其一云:"相望六千里,天地隔江山。

十书九不到,何用一开颜?"其二云:"病人多梦医,囚人多梦赦。

如何春来梦,合眼在乡社!"乐天《岁晚》诗七韵,首句云:"霜降水返壑,风落木归山。

冉冉岁将晏,物皆复本源。

"鲁直改后两句七字,作"冉冉岁华晚,昆虫皆闭关"。

【注释】[1]徐陵:徐陵(507—583),南朝陈文学家。

字孝穆,东海郯(今山东郯城)人。

梁时官,东宫学士,陈时历任尚书左仆射。

他与庾信齐名,世称"徐庾"。

[2]黄鲁直:即黄庭坚。

"苏门四学士"之一,诗与苏轼齐名,人称"苏黄",诗风奇崛瘦硬,力摈轻俗之习。

开一代风气,为江西诗派的开山鼻祖。

书法精妙,与苏、米、蔡并称"宋四家"。

【译文】徐陵在他的《鸳鸯赋》中说:"山鸡映水那相得,孤鸾照镜不成双。

天下真成长会合,无胜比翼两鸳鸯。

"黄庭坚《题画睡鸭》说:"山鸡照影空自爱,孤鸾舞镜不作双。

天下真成长会合,两凫相倚睡秋江。

"两首诗全用徐陵的词句加以点化,最后一句尤为精妙工整。

又有《黔南十绝》,都是用白乐天的词句为典故,其中有七篇几乎完全一样,其余三篇稍有改动。

四库全书总目提要卷四十五史部一四库全书总目提要卷四十五史部一纪昀等○史部总叙史之为道,撰述欲其简,考证则欲其详。

莫简於《春秋》,莫详於《左传》。

《鲁史》所录,具载一事之始末,圣人观其始末,得其是非,而后能定以一字之褒贬。

此作史之资考证也。

丘明录以为传,后人观其始末,得其是非,而后能知一字之所以褒贬。

此读史之资考证也。

苟无事迹,虽圣人不能作《春秋》。

苟不知其事迹,虽以圣人读《春秋》,不知所以褒贬。

儒者好为大言,动曰舍传以求经。

此其说必不通。

其或通者,则必私求诸传,诈称舍传云尔。

司马光《通鉴》,世称绝作,不知其先为《长编》,后为《考异》。

高似孙《纬略》,载其《与宋敏求书》,称到洛八年,始了晋、宋、齐、梁、陈、隋六代。

唐文字尤多依年月编次为草卷,以四丈为一卷,计不减六七百卷。

又称光作《通鉴》,一事用三四出处纂成,用杂史诸书凡二百二十二家。

李焘《巽岩集》,亦称张新甫见洛阳有《资治通鉴》草稿盈两屋。

(按焘集今已佚,此据马端临《文献通考》述其父廷鸾之言。

)今观其书,如淖方成祸水之语则采及《飞燕外传》,张彖冰山之语则采及《开元天宝遗事》,并小说亦不遗之。

然则古来著录,於正史之外兼收博采,列目分编,其必有故矣。

今总括群书,分十五类。

首曰《正史》,大纲也。

次曰《编年》,曰《别史》,曰《杂史》,曰《诏令奏议》,曰《传记》,曰《史钞》,曰《载记》,皆参考纪传者也。

曰《时令》,曰《地理》,曰《职官》,曰《政书》,曰《目录》,皆参考诸志者也。

曰《史评》,参考论赞者也。

旧有《谱牒》一门,然自唐以后,谱学殆绝。

玉牒既不颁於外,家乘亦不上於官,徒存虚目,故从删焉。

考私家记载,惟宋、明二代为多。

盖宋、明人皆好议论,议论异则门户分,门户分则朋党立,朋党立则恩怨结。

恩怨既结,得志则排挤於朝廷,不得志则以笔墨相报复。

其中是非颠倒,颇亦荧听。

然虽有疑狱,合众证而质之,必得其情。

虽有虚词,参众说而核之,亦必得其情。

张师棣《南迁录》之妄,邻国之事无质也。

十三经(13种)001.《周易》-领袖群经,神龙见首002.《尚书》一一-尧舜禹汤,昭如日月003.《诗经》-所谓天籁,在此一方004.《周礼》-天地四时,百官居位005.《仪礼》尊卑有序,亲疏有别006.《礼记》-六艺之教,中庸之道007.《春秋左传》一一跌宕不群,纵横自得008.《春秋公羊传》三科九旨,一统大同009.《春秋穀梁传》鲁鱼亥豕,是非难辨010.《孝经》-百善之首,立国之基011.《尔雅》-聚类释名,经纬百科012.《论语》一—-半部治天下,布衣成圣贤013.《孟子》其他(7种)-民贵君轻,王道汤汤014.《韩诗外传》汉1 ?韩婴一诗在言外,意在诗外015.《尚书大传》汉1 ?伏胜一劫后馀生,似伪似真016.《春秋繁露》汉忆?重仲舒天人感应,儒术独尊017.《大戴礼记》汉1 ?戴德一礼外别传,今文嫡派018.《白虎通义》汉1?班固——古今论战,继往开来019.《四书章句集注》宋?朱熹集注一一- 「朝编定,千载不移020.《经学历史》清?皮锡瑞- 六经致用,孔教救国史部二十六史(26种)021 .《史记》汉?司马迁——通古今之变,成一家之言022.《汉书》汉?班固一一断代为限,一朝国史023.《后汉书》南朝宋?范晔 --- 简而且周,疏而不漏024.《三国志》晋?陈寿一一分述三国史,合为一部书025.《晋书》唐?房玄龄等一一竞为绮艳,不求笃实026.《宋书》南朝梁?沈约一一煌煌三十志,几占一半书027.《南齐书》南朝梁?萧子显一一事常伪造,辞尚溢美028 .《梁书》唐?姚思廉一一一洗六朝芜冗之习029.《陈书》唐?姚思廉——短命王朝短章书030.《魏书》北齐?魏收——魏收作色,秽史扬名031 .《北齐书》唐?李百药一一廿载六帝,墙内相阅032 .《周书》唐?令狐德棻一一旁征简牍,意在摭实033.《隋书》唐?魏征等一一不为亲者隐,不为尊者讳034.《南史》唐?李延寿——杏花春雨江南035.《北史》唐?李延寿一一骏马秋风塞北036.《旧唐书》后晋?刘昫等——志与表,不如新037.《新唐书》宋?欧阳修、宋祁等一一纪与传,不如旧038.《旧五代史》宋?薛居正等一一五代分叙,十国合述039.《新五代史》宋?欧阳修一一五代合叙,十国分述040.《宋史》元?脱脱等——史如其朝,尾大不掉041 .《辽史》元?脱脱等——怎一个“乱”字了得042.《金史》元?脱脱等——乱中取次,差强人意043.《元史》明?宋濂等一一其速无比,其陋无敌044.《明史》清?张廷玉等一一一波三折,百年乃成045.《新元史》民国?柯劭忞——一人之力,千钧之功046.《清史稿》民国?赵尔巽等——草书之笔,急就之章别杂史(24种)047.《逸周书》一一收之圣人,失之圣人048.《国语》——风云一代,春秋八国049.《战国策》西汉?刘向集录一一纵横四方,睥睨天地050.《列女传》汉?刘向一一女子无才便是德051.《吴越春秋》东汉?赵晔一一不类信史,反类小说052.《越绝书》后汉?袁康一一吴言越语,君问臣答053.《人物志》三国魏?刘邵一一知人善任,书中伯乐054.《华阳国志》晋?常璩一一巴蜀春秋,美不胜收055.《山海经》——山中奇谭,海外奇观056.《水经注》北魏?郦道元注——别开生面,妙不可言057.《洛阳伽蓝记》后魏?杨衒之一一梵乐已远,佛香犹闻058.《大唐西域记》唐?玄奘——遐方异俗,绝壤殊风059.《大业拾遗记》唐?颜师古一一隋炀一世,烟花一现060.《贞观政要》唐?吴兢一一君贤臣忠,长治久安061 .《资治通鉴》宋?司马光一一鉴于往事,资于治道062.《续资治通鉴》清?毕沅编著一一宋元易鼎,蒙汉交锋063.《五代史补》宋?陶岳一一道听途说,亦足补史064.《蛮书》唐?樊绰——滇水之边,云天之南065.《吴地记》唐?陆广微一一大唐江南,全景苏州066.《唐六典》唐?李林甫等一一建官之制,为政之方067.《通典》唐?杜佑一一典章制度之通史,经国治世之良模068 .《史通》唐?刘知几一一为史者宜置于座右069.《程史》宋?岳珂一一说朝说野,公是公非070.《文史通义》清?章学诚一一六经皆史,学兼性情野史(14种)071 .《穆天子传》一一思接千里,神驰八极072.《晋五胡指掌》明?张大龄一一兴废始末,焕焉在目073.《唐摭言》五代?王定保一一登科落榜,得意失意074.《开元天宝遗事》五代?王仁裕一一闲话宫中事,有裨后世闻075.《洛阳缙绅旧闻记》宋?张齐贤一一末世衰民,旧都遗老076.《大宋宣和遗事》宋?佚名一一内忧外患,两宋交迫077.《靖康传信录》宋?李纲一一开封之战,靖康之耻078•《蒙鞑备录》宋?赵珙一一草原之鹰,天骄之国079.《圣武亲征录校注》清?王国维校注一一弯弓大漠,立马中原080.《元朝秘史》元?佚名——黄金家族黄金册081.《备倭记》明?卜大同辑一一空言空语,纸上谈兵082.《万历野获编》明?沈德符一一虽云野获,堪比正史083.《南明野史》清?三馀氏一一江山已逝,苟延残喘084.《郎潜纪闻》清?陈康祺一一清史遗珠,四笔探骊目录(6种)085.《崇文总目》宋?王尧臣等一一秘阁藏书,官修名册086.《郡斋读书志》宋?晁公武一一校雠之馀,提要之祖087.《书林清话》清?叶德辉一一百科书史,源远流长088.《校雠通义》清?章学诚一一辨章学术,考镜源流089.《书目答问》清?张之洞一一读书指南,治学门径090.《四库全书总目提要》清?纪旳等一一经史子集,纲举目张子部诸子(30种)091 .《老子》春秋?李耳一一道不可道,玄之又玄092.《庄子》战国?庄周——神与物游,逍遥尘外093.《公孙龙子》战国?公孙龙一一白马非马,名不符实094.《韩非子》战国?韩非——人非有爱,法本无情095.《淮南子》西汉?刘安一一荟萃诸子,旁搜异闻096.《列子》战国?列御寇一一入乎其内,出乎其外097.《墨子》战国?墨翟一一兼爱其仁,非攻其义098.《荀子》战国?荀况一一尊王称霸,崇礼讲法099.《孙子兵法》春秋?孙武一一知己知彼,百战不殆100. 《文子》春秋?辛钘一一杂糅百家,道为其旨101. 《关尹子》春秋?关尹一一九阳至极,大道其成102. 《鹖冠子》战国?鹖冠子一一深浅莫测,真伪难辨103. 《吕氏春秋》战国?吕不韦一一市门悬赏,一字千金104. 《晏子春秋》战国?晏婴一一传记鼻祖,小说滥觞105. 《管子》战国?管仲一一九合诸侯,一匡天下106. 《商君书》战国?商鞅一一任法明术,强兵弱民107. 《慎子》战国?慎到一一天道因循,贵势尚法108. 《尹文子》战国?尹文——名有三科,法有四程109. 《邓析子》春秋?邓析——操两可之说,设无穷之辞110. 《论衡》东汉?王充- 疾虚妄,斥鬼神111. 《盐铁论》西汉?桓宽一一朝野对话,官民争胜112. 《风俗通义》东汉?应劭一一辩风正俗,观微察隐113. 《申鉴》东汉?荀悦一一政之大经,法教而已114. 《新论》汉?桓谭一一生死相待,形神相依115. 《新书》西汉?贾谊——伤逝贾子,绝代鸿文116. 《孔丛子》汉?孔鲋一一圣人之言,后世之教117. 《太玄经》汉?扬雄一一玄生万物,九九归一118. 《颜氏家训》北齐?颜之推---古今家训,以此为祖119. 《刘子》北齐?刘昼——礼教为先,无为是务120. 《金楼子》梁?萧绎一一常笑淮南之假手,每嗤不韦之托人儒家(10种)121. 《法言》西汉?扬雄一一儒学正统,孔圣独尊122. 《说苑》西汉?刘向一一分门别类,稽古谈史123. 《新序》西汉?刘向——嘉言懿行,可叹可敬124. 《新语》汉?陆贾一一秦所以亡,汉所以兴125. 《忠经》汉?马融——天下至德,莫大乎忠126. 《孔子家语》汉?佚名一一孔氏家学,源远流长127. 《朱子语类》宋?朱熹一一师徒问答,教学相长128. 《传习录》明?王阳明一一心外无学,传而习之129. 《近思录》宋?朱熹、吕祖谦一一身边之事,日常之理130. 《一贯问答》明?方以智——一以贯多,不妨矛盾释家(10种)131 .《金刚经》后秦?鸠摩罗什译一一万事皆空,当如是观132. 《楞严经》唐?般剌密帝译一一众心本净,修禅自明133. 《无量寿经》三国魏?康僧铠译——修德无量,往生极乐134. 《肇论》东晋?僧肇一一有即是无,无即是有135. 《法苑珠林》唐?道世一一华枝春满,天心月圆136. 《坛经》唐?慧能一一本来无一物,何处惹尘埃?137. 《童蒙止观》隋?智顗一一止以收心,观以启悟138. 《弘明集》梁?僧祐一一道以人弘,教以文明139. 《祖堂集》五代?静、筠禅僧——中土失传,海外遗踪140. 《五灯会元》宋?普济一一佛法如灯,代代相传道家(10种)141. 《抱朴子》晋?葛洪一一求仙炼丹,谈玄论道142. 《无能子》唐?无名氏一一天地无心,万物同归143. 《化书》五代?谭峭-- 化之为道,流转无穷144. 《太平经》——木兰树下,神人问答145. 《云笈七签》宋?张君房一一摄道藏之英,略诸子之奥146. 《周易参同契》东汉?魏伯阳——内外兼修,天人合一147. 《老子想尔注》——道为至尊,积善成功148. 《太上感应篇》祸福无门,惟人自召149. 《海内十洲三岛记》汉?东方朔一一海上有仙山,虚无缥缈间150. 《真诰》南朝梁?陶弘景一一众真降授,三君手书杂家(25种)151. 《吴子》战国?吴起——内修文德,外治武备152. 《鬼谷子》一一潜谋于无形,常胜于不争153. 《三略》旧题汉?黄石公一一揽英雄之心,立不败之地154. 《六韬》旧题周?姜尚文韬武略,兵书之祖155. 《素书》三国?张良一一运筹帷幄,决胜千里156. 《忍经》元?吴亮——一忍成仁,百忍成圣157. 《长短经》唐?赵蕤一一长谋短术,王霸雄图158. 《梦溪笔谈》宋?沈括一一走笔天下,纵谈百科159. 《黄帝内经素问》--- 黄帝问医,岐伯释疑160. 《神农本草经》清?孙星衍等辑一一医科圣典,药学大全161. 《古画品录》南齐?谢赫-- 画宗六法,气韵为上162. 《历代名画记》唐?张彦远一一画史之祖,遗泽千秋163. 《法书要录》唐?张彦远一一意在笔先,法成书后164. 《海岳名言》宋?米芾一一别寻蹊径,独阐精微165. 《林泉高致》宋?郭熙——近水遥山皆磊落166. 《棋经十三篇》宋?张拟一一成败纵横界,生死黑白间167. 《乐府杂录》唐?段安节一一大唐之音,歌舞升平168. 《洛阳牡丹记》宋?欧阳修一一名花美文两倾国169. 《茶经》唐?陆羽——临溪烹茗,缓缓醉矣170. 《酒经》宋?朱肱一一壶里乾坤大,杯中日月长171. 《随园食单》清?袁枚一一烹天下美食,品人间至味172. 《九章算术》汉?张仓一一一问一答,百题百解173. 《氾胜之书》汉?氾胜之——农耕之本,趋时得法174. 《营造法式》宋?李诫一一指划方圆,丈量天地175. 《天工开物》明?宋应星一一天工巧夺,开物成务笔记(25种)176. 《世说新语》南朝宋?刘义庆一一魏晋风流,尽收眼底177. 《大唐新语》唐?刘肃一一事关政教,言涉文词178. 《幽闲鼓吹》唐?张固——偶记君臣事,尽话朝野闻179. 《中华古今注》五代?马缟——考辨名物,注释古今180. 《北梦琐言》宋?孙光宪一一孤唐五代,乱世碎影181. 《唐语林》宋?王谠一一唐人世说,风俗可辨182. 《容斋随笔》宋?洪迈——笔记之珍,南宋之冠183. 《老学庵笔记》宋?陆游一一放翁虽老,其学弥高184. 《鹤林玉露》宋?罗大经——博而匪滥,醇而寡疵185. 《东京梦华录》宋?孟元老——千古繁华一梦中186. 《湘山野录》宋?文莹一一佛家闲笔,野外别传187. 《梦粱录》宋?吴自牧一一东南形胜,三吴都会188. 《铁围山丛谈》宋?蔡條一一边城梦回,流人呓语189. 《渑水燕谈录》宋?王闢之一一宦海退居,士林清议190. 《唐才子传》元?辛文房——诗才济济,诗风泱泱191 .《西南夷风土记》明?朱孟震光照西土,风越南疆192. 《古今风谣》明?杨慎——古今多少事,且听风中谣193. 《陶庵梦忆》明?张岱——前尘已逝,往事堪嗟194. 《旧典备征》清?朱彭寿一一大清国故,殚见洽闻195. 《读通鉴论》清?王夫之一一读古人之书,揣今世之争196. 《廿二史劄记》清?赵翼一一考正史之得失,究历代之兴废197. 《陔馀丛考》清?赵翼一一读书偶得,治学深究198. 《广东新语》清?屈大均一一粤风岭俗,身经目睹199. 《日知录》清?顾炎武一一生平志业,皆在其中200. 《清代野记》清?梁溪坐观老人一一不为凿空之谈,不作理想之语类书(5种)201 .《艺文类聚》唐?欧阳询一一随类从事,因事辑文202. 《初学记》唐?徐坚一一非止初学,可为终身203. 《太平御览》宋?李昉等编——天地人物,包罗万有204. 《太平广记》宋?李昉等编一一故事渊薮,小说大成205. 《七修类稿》明?郎瑛一一考辩史馀,论载典外小说(25种)206. 《搜神记》晋?干宝一一谁道天下无神,且看人间有鬼207. 《游仙窟》唐?张鷟一一误入神仙地,迷堕温柔乡208. 《聊斋志异》清?蒲松龄一一说鬼谈狐,入世三分209. 《断鸿零雁记》民国?苏曼殊一一行云流水,孤僧情悟210. 《西游记》明?吴承恩一一求心证性,历难成佛211. 《水浒传》明?施耐庵、罗贯中一一官逼民反,替天行道212. 《三国演义》明?罗贯中一一青梅煮酒,谁是英雄213. 《金瓶梅》明?兰陵笑笑生一一酒色财气,四大皆空214. 《喻世明言》明?冯梦龙辑一一世事多讽,喻以导愚215. 《警世通言》明?冯梦龙辑一一世情多舛,警以劝俗216. 《醒世恒言》明?冯梦龙辑一一世人多醉,醒以戒心217. 《初刻拍案惊奇》明?凌濛初一一重翻旧曲,再酿新蒸218. 《二刻拍案惊奇》明?凌濛初一一世风日下,近事堪忧219. 《型世言》明?陆人龙一一末世颓风,树型正俗220. 《清平山堂话本》明?洪楩——口传心授,话皆有本221. 《封神演义》明?许仲琳——成王败寇,周革殷命222. 《东周列国志》明?余邵鱼撰冯梦龙、蔡元放改编——春秋争霸,战国称雄223. 《红楼梦》清?曹雪芹、高鹗一一十年辛苦,字字血泪224. 《儒林外史》清?吴敬梓一一魃魅魍魉,毫发毕现225. 《醒世姻缘传》清?西周生一一冤仇相报,两世姻缘226. 《镜花缘》清?李汝珍海外寻仙不辞远,月华空驻水空流227. 《七侠五义》清?石玉昆一一除暴安良,快意恩仇228. 《老残游记》清?刘鹗一一棋局已残,吾国已老229. 《侠义风月传》清?名教中人一一窈窕淑女,侠士好逑230. 《孽海花》清?曾朴一一孽海浮沉,早登觉岸集部总集选集(18种)231 •《文选》梁?萧统编——文选烂,秀才半232•《六朝文絜》清?许琏一一风月无边,黯然销魂233•《骈体文钞》清?李兆洛——俪句偶语,片金漱玉234. 《古文观止》清?吴楚材、吴调侯一一天下至文,入我毂中235. 《楚辞章句》汉?王逸注一一悲莫悲兮,屈子怀楚236•《玉台新咏》陈?徐陵一一艳歌多寂寞,离恨不堪闻237•《乐府诗集》宋?郭茂倩编一一千年乐府,一编尽览238.《全唐诗》清?彭定求等编一一诗家胜境,气象万千239•《敦煌变文》——佛家俗讲,圣窟遗稿240.《宋诗钞》清?吴之振等编一一独辟蹊径,别寻理趣241 .《元诗别裁集》清?张景星、姚培谦、王永祺编一一宗唐承宋,风味自成242. 《明诗别裁集》清?沈德潜编一一诗教温柔,人伦敦厚243. 《清诗别裁集》清?沈德潜编一一浮辞尽弃,艳歌莫论244. 《全唐五代词》——词坛初景,春光烂漫245. 《全宋词》——词坛盛景,风华绝代246. 《近三百年名家词选》龙榆生选编 --- 词坛晚景,夕阳无限247. 《挂枝儿》明?冯梦龙一一语笑天然活生香248. 《晚清文选》一一世上风云,笔底波澜别集(10种)249. 《曹子建集》三国魏?曹植一一贵胄清华,超然高蹈250. 《陶渊明集》晋?陶潜一一归去来兮,采菊东篱251 .《韩愈集》唐?韩愈一一才雄百代,文动八表252. 《柳宗元集》唐?柳宗元-- 文道合一,不平则鸣253. 《欧阳修集》宋?欧阳修一一天地自在,山水从容254. ------------------------------- 《苏轼集》宋?苏轼大江东去,千古风流255. 《张载集》宋?张载一一天地立心,万世太平256. 《元好问集》金?元好问一一一语天然万古新,豪华落尽见真淳257. 《王阳明集》明?王守仁一一心外无物,知行合一258. 《人境庐诗草》清?黄遵宪一一我手写吾口,古岂能拘牵戏曲(7种)259•《西厢记》元?王实甫一一一见钟情,终成眷属260.《窦娥冤》元?关汉卿一一不分好歹何为地,错勘贤愚枉做天261 .《琵琶记》元?高明一一琵琶弦断,谁人堪听262. 《牡丹亭》明?汤显祖一一相寻梦里路,飞雨落花中263. 《娇红记》明?孟称舜——生死相随,不离不弃264. 《桃花扇》清?孔尚任一一桃花扇底烟尘绝265. 《长生殿》清?洪昇一一此恨绵绵无绝期文论(15种)266. 《文心雕龙》南朝梁?刘勰一一体大思精,笼罩群言267. 《文笔要诀》唐?杜正伦——虚字助词,句首何用268. 《诗品》梁?锺嵘一一诗分三品,人分三等269. 《二十四诗品》唐?司空图--- 诗中有品,品中有诗270. 《文镜秘府论》日?遍照金刚--- 六合四声,诗格大成271 .《本事诗》唐?孟棨一一不究其根,孰明厥义272. 《乐府古题要解》唐?吴兢一一追本溯源,望题思义273. 《六一诗话》宋?欧阳修一一诗话先河,醉翁绝笔274. 《瓯北诗话》清?赵翼一一五代十家,诗坛独步275. 《词源》宋?张炎一一穷乐律之本源,奉雅词为依归276. 《本事词》清?叶申芗一一词缘于事,情动于中277. 《白雨斋词话》清?陈廷焯--- 豪怀不肯同零落278. 《人间词话》清?王国维一一人间阅尽,境界天开279. 《闲情偶寄》明?李渔一一信手拈来,皆成妙旨280. 《宋元戏曲史》清?王国维——曲学祧祖,风气首开。

葛士浚辑:《皇朝经世文续编》分卷目录序——例言卷一学术一原学养源篇宗稷辰与曾子植书刘蓉致刘孟容书曾国藩答刘孟容书曾国藩答刘孟容书罗泽南求阙斋日记一则曾国藩拙修书室记(节录)吴廷栋求放心说刘蓉原学(仪顾堂集)陆心源学论(寄村居集)葛学礼(张坚填讳)移建上海县学记(代蓝观察蔚雯)量随识长论瞿庆贤论语说李元度答友人论异教书李元度重修遂邑文庙序徐赓陛卷二学术二儒行原才曾国藩圣哲画像记曾国藩船山遗书目录序邓显鹤汉学商兑重序(仪卫轩集)方东树诗文存草自序葛学礼(张坚填讳)复贺耦庚中丞书曾国藩与高伯平论学案小识鲁一同书学案小识后曾国藩劝学篇示直隶士子曾国藩汉学商兑书后(卧庐文稿)敦艮斋遗书序(寸心知室存稿补录)汤金钊卷三学术三法语与左逸民书鲁一同与左君第二书鲁一同与陈颂南书张穆与蒋瀛海书罗泽南遗书日记二十二则倭仁求阙斋日记二则曾国藩塾言三十七则刘熙载劝诫浅言四则曾国藩修绠山房日记二十则瞿庆贤省心迩言十六则朱树新金壶醉言三则黄钧宰卷四学术四广论天地罗泽南复性二则孙颐臣仪宋堂后记邵懿辰明说艾畅病说龙启瑞习说刘蓉火喻史善长天论汪能肃与郭筠仙中丞论通志体例书李元度复何补之书张文虎积善积不善说(补录)汤金钊卷五学术五文学一玩易阁记刘蓉诗序汇说序葛学礼(张坚填讳)孟子要略序跋曾国藩新定鲁论语题辞锺文烝今文孝经十八章为定本说艾承禧就度誉究畜五字分训五孝说(卧庐文稿)复李眉生书曾国藩与朱仲我书曾国藩风俗通义篇目考陆心源淮南子高许二注考陆心源六朝经师宗派 所著经注经说考姚文 拟汇刊宋人及国朝人补历代史表志序姚文 国朝文录自序姚椿唐十八家文录序张文虎续古文辞类纂序王先谦书法言后方东树文论(卧庐文稿)答东洋近出古书问姚文栋瀛环志略自序徐继畬日本国志凡例(甲申九月)姚文栋卷六学术六文学二附算学新译几何原本序(代曾文正公)张文虎象数一原序一项名达象数一原序二项名达对数简法跋项名达对数简法识戴煦续对数简法戴煦论对数根戴煦论用数戴煦论借数戴煦割圜连比例术图解序董佑诚割圜连比例后序董佑诚少广缒凿夏鸾翔截球解义徐有壬四元解序顾观光对数探原序顾观光数学跋顾观光卷七学术七文学三附算学五星岁轮与伏见轮之不同顾观光几何原本六和六较 解顾观光圆锥三曲 记顾观光静重学记顾观光动重学记顾观光流质重学记顾观光天重学记顾观光代微积拾级序李善兰代微积拾级序伟烈亚力谈天序李善兰谈天序伟烈亚力割圜八 缀术序左 缀术释戴序左 缀术释明序曾纪鸿卷八学术八文学四附算学圜率考真图解跋曾纪鸿对数序刘彝程论对数根刘彝程代数术序华蘅芳论四元相消之理汤金铸九减法及任用他数减试说沈善蒸论海洋深浅之理沈善蒸质点韩应陛极说韩应陛翻译航海通书原本金楷理航海通书改率说贾步纬表算日食法贾步纬对数尺以量代算(或作量法代算)贾步纬中西历学源流异同论叶耀元更定测北极出地简法胡惟德近代畴人著述记华世芳卷九学术九师友座师门生辨康乃心寄鲁裕珊同年俞德渊潘四农手札书后朱琦与黎樾乔编修书成毅复曾制军书胡林翼量交王柏心答人论先生书袁翼送江岷樵同年归新宁序邓瑶欧阳生文集序曾国藩友说姚文栋十三间楼校书记张文虎卷十治体十原治远见篇宗稷辰崇简篇宗稷辰论治篇一孙鼎臣(或记为俞樾作)论治篇二孙鼎臣(或记为俞樾作)说治上俞樾说治下俞樾复陈诗议冯桂芬导俗王柏心论课良吏舒化民崇俭尚勤札贺长龄禁言祥瑞疏边宝泉应诏陈言疏王凯泰苏省设局刊书疏丁日昌上沈中丞书(节录)陈宝箴卷十一治体二政本原灾管同切务五事疏(咸丰二年)胜保三渐宜防疏(咸丰二年)徐继畬奏陈时事艰难疏(咸丰二年)陈坛请求直言疏(咸丰二年)吕贤基敬陈治本疏倭仁条陈时政疏(附倭仁陈豫省官民情形疏)李棠阶杜渐防微疏倭仁请进日讲疏倭仁金陵告捷请益加敬惧疏(甲子)吴廷栋请修实政疏倭仁请饬廷臣直谏疏锺佩贤敬抒愚忱疏贾铎请除蒙蔽以迓和甘疏(光绪年)余上华吁恳慈恩暂缓归政以懋圣学疏(光绪十二年)伯彦讷谟祜卷十二治体三治法上封建郡县说俞樾郡县论刘沛壹权量议冯桂芬与魁荫庭太守言新宁善后事宜书邓瑶覆潘四农书鲁一同与友人书黄式度治平六策薛福成敬陈管见疏欧阳云请整饬吏治疏周恒祺卷十三治体四治法下奏请禁烟第二疏郭嵩焘请整饬治理疏张之洞接办各项缘由疏奎斌缕陈新疆地势民情未尽事宜疏刘锦棠敬陈地方利弊请酌量变通疏翟伯恒缕陈陕省利弊拟筹兴除大略疏叶伯英变法薛福成卷十四治体五用人士说梅曾亮公黜陟议冯桂芬论公孙宏传赞武宣诸名臣黄恩煦敬陈圣德三端预防流弊疏(咸丰元年)曾国藩应诏陈言疏倭仁应诏陈言疏曾国藩请起复曾侍郎督师疏胡林翼致两司书胡林翼复张石卿中丞启胡林翼致官秀 揆帅书胡林翼变通回避以重伦纪疏(同治十二年)王文韶择吏王柏心记蝎管同仵作马快请免禁锢疏沈葆桢卷十五治体六臣职臣事论梅曾亮军机故事补遗(节录)姚文栋老安司纪事诗序路德书强忠烈公遗墨后林则徐与余小坡书(道光乙巳二月)姚莹与朱干臣书管同李东阳论李元度奏病势日增恳恩赏假调理疏(光绪二年)崇实奏请训责枢臣疏光绪四年何金寿沥陈前抚臣功德在民疏(光绪八年)林肇元卷十六吏政一吏论厚养廉议冯桂芬许自陈议冯桂芬州县养廉摊扣太多请酌量变通疏(附片)贺长龄条陈东路情形胡林翼敬陈湖北兵政吏治疏胡林翼复张石卿中丞(亮基)胡林翼直隶清讼事宜十条曾国藩劝诫州县四条(上而道府下而佐杂以此类推)曾国藩劝诫委员四条(向无额缺现有职事之员皆归此类)曾国藩杜绝苞苴示张树声整饬官常示张树声救时刍言二则张焕纶卷十七吏政二铨选裴行俭知人论陆锡熊免回避议冯桂芬请禁书吏捐保知县疏于凌辰职官不准报捐流寓省分疏骆秉章请道府州县四项无庸减成疏阎敬铭遵旨整顿吏治缘由疏岑毓英满御史保送升迁请饬部酌改章程疏(光绪九年)乌拉喜崇阿奏为知县外补壅滞恳恩量予变通疏(附片)张之洞请饬议改调改选县缺疏何璟张兆栋酌议补署各缺章程疏(附片)刘锦棠敬陈管见疏(光绪十三年)刚毅卷十八吏政三官制汰冗员议冯桂芬复乡职议冯桂芬变捐例议冯桂芬请裁河道总督疏乔松年安插就抚陕回请增设平凉通判都司疏(同治十年正月)左宗棠酌拟新设厅营应办事宜疏谭锺麟变通奉省吏治章程疏(光绪元年)崇实拟变通奉省官制片(节录)庆裕新设各官廉俸役食请赏给实银疏岐元围场事宜办理完楚拟请设官分治疏(光绪五年闰三月)岐元谨拟变通官制改设郡县章程疏(光绪四年)铭安据实直陈请旨断理片刘锦棠新疆省会请改设各官以专责成疏(光绪十一年)刘锦棠新疆南路拟设佐杂各缺疏(光绪十一年)刘锦棠边要员缺亟宜裁改疏刘锦棠酌裁各城回官并恳赏给出力回目顶戴疏(光绪十一年)刘锦棠卷十九吏政四考察密陈司道府考语疏林则徐择尤参劾以图整顿川省吏治营务片骆秉章密陈西藏情形请旨权宜疏骆秉章请敕贵州抚臣将劣员撤省查办片骆秉章请严旨详申京察旧章疏(光绪七年)宝廷请整顿八旗人才疏(光绪八年)宝廷请将现任候补卫官仿照文职章程分别考察疏(光绪十一年)吴元炳酌拟奉省未尽事宜疏(光绪十一年)庆裕酌拟河工出力人员保奖并预防流弊疏锡珍卷二十吏政五大吏名实说朱琦奏请核实疏(咸丰元年)焦友麟与曾涤生侍郎书刘蓉复吴竹如方伯书舒化民上皖抚王清苑中丞书胡林翼奏为故抚臣忠勤尽瘁缘由疏曾国藩谨陈故督臣忠勋尽瘁大略疏(幕府代拟)李鸿章密陈革员捏控与历年办事本末片(光绪六年)丁宝桢啸亭杂录二则礼亲王书张振之师遗事李元度卷二十一吏政六守令石瑶臣传书后梅曾亮谕州县亲民札贺长龄整吏治以清政本札贺长龄州县宜照例久任以专责成札贺长龄上各大宪请留温太守启(丁巳六月)徐鼒致广顺但云湖十二则胡林翼札麻城吴令(咸丰十年)胡林翼复温邑宰书刘蓉清本源(剿捻十议之一)葛士达今之牧令要务策姚文 到任地方情形禀徐赓陛覆本府条陈积弊禀徐赓陛缕陈整顿捕务并勒限严催禀朱之榛卷二十二吏政七吏胥胥吏论一鲁一同胥吏论二鲁一同胥吏论三鲁一同胥吏论四鲁一同胥吏论五鲁一同省则例议冯桂芬易吏胥议冯桂芬致鄂垣司道言差役胡林翼请惩治贪残吏胥疏游百川敬陈清苑蠹役需索之害疏田翰墀请饬严禁书差肆扰疏谭承祖卷二十三吏政八幕友幕友说陈必宁幕学说宗稷辰拟策七(以刑名钱谷补县属)杨象济致左季高胡林翼请查禁谋荐幕友片何桂芳请饬严禁查拿片何桂芳覆督署某幕书徐赓陛卷二十四户政一理财上筹国用议冯桂芬务本论自叙徐鼒务本论罄辨篇第一徐鼒务本论罄辨篇第二徐鼒务本论罄辨篇第三徐鼒务本论罄辨篇第四徐鼒务本论罄辨篇第五徐鼒务本论罄辨篇第六徐鼒务本论罄辨篇第七徐鼒务本论罄辨篇第八徐鼒务本论罄辨篇第九徐鼒覆奏部议陕甘捐输经费再行详核疏林则徐沥陈湖南筹饷情形疏(咸丰八年)骆秉章与陈秋门给谏(光亨)论军饟胡林翼派员督办粤厘疏(同治元年)曾国藩请停东征局片(同治四年三月)曾国藩造报军需款目疏(同治六年二月)曾国藩奏拨二成洋税片(同治六年四月)曾国藩卷二十五户政二理财中请禁盐务河工侈靡锢习疏贺熙龄请除近日流弊疏孙翼谋请将外省陋规名目分别裁定疏黄体芳陈明湖南办理厘金照旧章疏毛鸿宾遵旨厘定章程以除积弊疏(光绪六年)徐宗瀛奏请设局办理清查疏(光绪八年)张之洞筹款裁抵摊捐疏(光绪八年)张之洞请动支厘金抵补铁价片(光绪八年)张之洞设局办理科场裁免行户支应缘由夹片(光绪八年)张之洞裁减公费禁止水礼各缘由疏(光绪八年)张之洞请派大臣查办片奎斌统筹新疆全局以规久远疏(户部)卷二十六户政三理财下奏陈开源节流章程疏(户部)开源节流事宜二十四条(户部)查明勘矿厂情形试行开采疏林则徐遵饬核详稿程国熙请开粤西矿利条陈(光绪十一年)谢光绮闽省请开办铅矿疏(光绪十一年)杨昌浚请开禁出口硫磺片(光绪十二年)刘铭传筹议矿务拟招集商股延聘东洋矿师疏唐炯遵议漠河金厂开办事宜疏(总署王大臣)唐炯卷二十七户政四养民收贫民议冯桂芬书李寅庵大令育婴堂碑记邓瑶乡民来局求赎酌拟情节申请赈抚总局转饬办理 乞通饬请示由金福曾办理收养幼孩片曾国荃咨行沿海各省招工章程(总署王大臣)戒粤民出洋谋生示张树声酌裁糯米杂粮厘捐片(光绪元年)吴元炳津郡创设广仁堂收恤妇孺分别教养疏(光绪八年)李鸿章请严禁种植莺粟片(光绪八年)张之洞卷二十八户政五疆域上兴安州升府疏毕沅绘地图议冯桂芬论贵州境插花情形启胡林翼请琅 筑城设官疏(同治十三年十二月)沈葆桢台北拟建一府三县疏(光绪元年六月)沈葆桢酌改土司夹片(光绪元年)刘长佑奉省边务南北路均应添设地方官以资治理疏(光绪三年)崇厚昌图厅拟请升为府治添设厅县教佐各官疏(光绪三年)崇厚请续设民官暨升改各缺疏(光绪七年)铭安拟请仍旧改设协领片(光绪七年)铭安卷二十九户政六疆域下会勘奉吉两省围场荒地界址疏(光绪七年)岐元铭安边疆紧要请添设道府厅县以资治理疏(光绪八年附片)铭安遵旨拟设新疆南路郡县情形疏(光绪八年)刘锦棠请归并省分以垂久远疏(光绪八年)刘锦棠伊 屯务防务均关紧要谨陈拟办情形疏(光绪十二年)刘锦棠拟请添设移改疏(光绪十年)何璟张兆栋台湾骤难改设省分谨陈管见疏(光绪十二年)刘铭传筹议台湾郡县分别添改裁撤以资治理疏(光绪十三年)杨昌浚刘铭传卷三十户政七赋役上邑侯王公编审碑记李建黔记序梅曾亮稽户口议冯桂芬均赋税议冯桂芬改土贡议冯桂芬革除漕务积弊并减定漕章密疏(咸丰七年)胡林翼办理漕务大概情形片胡林翼札各州县论钱漕吏胥(咸丰八年)胡林翼请革除湖北钱粮积弊片(光绪十年)屠仁守奏酌拟征收钱粮各条片屠仁守议减杭嘉湖三府减漕疏(或作议减杭嘉湖三属漕粮疏)左宗棠会奏杭嘉湖三府酌减漕粮分数疏(同治四年)左宗棠马新贻核减绍兴属浮收钱粮疏左宗棠核减漕南浮收并禁革陋规疏(同治四年)马新贻请豁免嘉善县摊赔银米疏(同治五年)马新贻卷三十一户政八赋役中均赋说劝官冯桂芬均赋说劝绅冯桂芬均赋说劝民冯桂芬均赋议冯桂芬请减苏松太浮粮疏(代作)冯桂芬代拟归并科则片冯桂芬拟请再减赋额疏冯桂芬致姚衡堂书冯桂芬江苏减赋记(或作江南减赋记)冯桂芬核定钱漕科则疏丁日昌江宁垦熟田地酌减科则疏李宗羲拟请援案减漕疏(光绪三年)沈葆桢吴元炳代邑绅请减漕项银两禀稿(环溪文集)周保珪会奏酌减嘉宝二县漕米疏吴元炳谭钧培援案吁恳酌减漕米疏刘坤一谭钧培卷三十二户政九赋役下遵查江西征收丁漕疏刘秉璋确查江西丁漕积弊并设法整顿疏(光绪十一年)德馨晋省疮痍难复胪陈目前切要事宜疏曾国荃沥陈川陕差徭苦累亟宜变通恤农疏阎敬铭上当事书熊祖诒奏减五路差徭情形片(光绪八年)张之洞口外各厅编查户籍无碍蒙古游牧疏(光绪十年)张之洞勘办清丈请暂免田房税契片张之洞苏省续办沙洲清丈现已完竣疏(光绪八年)左宗棠谕办台湾地方清文章程示刘铭传缕陈丁漕利弊户口耗伤情形疏(光绪十年)王邦玺晋省钱粮遵照部章并征信册量为变通举办疏(光绪十二年)刚毅新疆通省田赋户籍清册咨部立案疏(光绪十三年)刘锦棠卷三十三户政十屯垦营田总局章程刘蓉清查荒地议刘汝璆上左季高中丞论清粮开荒书刘汝璆定严属垦荒章程并招棚民开垦记戴盘筹办湖团疏(同治五年)曾国藩筹办大东沟善后事宜疏(光绪元年)崇实甘肃垦荒民户请变通入籍应试疏(光绪三年)左宗棠请核实征额片(光绪三年)丁日昌奏委员查垦荒田缘由疏(光绪四年)刘长佑杜瑞联派员查丈荒地缘由片(光绪四年)铭安查明朝鲜贫民占种边地拟请一律领照纳租疏(光绪七年)铭安吴大澄晋省未垦荒地尚多请宽起征年限疏(光绪八年)张之洞办理皖省垦务片(光绪九年)裕禄筹办开垦呼兰所属通肯地方事宜疏(光绪十三年)恭镗筹办新疆屯垦及清查隐赋各情形疏(光绪十三年)刘锦棠卷三十四户政十一八旗生计记武隆阿秀 八旗生计疏及双城堡屯田始末孙鼎臣旗户分居议李祖陶请筹费移屯兼舒国用疏沈桂芬请变通旗民交产章程疏刘长佑请量为变通调济宗支疏(光绪五年)戈靖援照成案拟请拨给旗员随缺地亩片(光绪八年)铭安请厘剔八旗积弊疏(光绪九年)英煦请饬会同筹议疏文绪续陈安插移拨旗丁并请加兵额疏文绪卷三十五户政十二农政上务本论条法篇第一徐鼒务本论条法篇第二徐鼒务本论条法篇第三徐鼒务本论条法篇第四徐鼒务本论条法篇第五徐鼒务本论条法篇第六徐鼒务本论条法篇第七徐鼒务本论条法篇第八徐鼒务本论条法篇第九徐鼒务本论条法篇第十徐鼒务本论条法篇第十一徐鼒务本论条法篇第十二徐鼒务本论条法篇第十三徐鼒务本论条法篇第十四徐鼒杵臼经(并序)翁广平稽旱潦议冯桂芬劝树桑议冯桂芬论治旱(易言)李东沅广种桑棉兼教纺织情形疏(道光二十年)贺长龄劝民蚕桑诗说序管同种桑议刘汝璆试办蚕桑渐着成效疏涂宗瀛卷三十六户政十三农政下重修懋功屯利民渠记强望泰(或记为张琛作)葭州宜凿井记张琛金衢严三府疏浚堰坝陂塘并设立筒车记刘汝璆捐助新安渑池水利银两业已开工试办并拟章程请示禀金福曾致金苕人观察书谢家福覆谢君书金福曾东淀水道清理完竣疏(光绪十一年)李鸿章请饬筹款开井疏夏同善遵旨禁种莺粟请将查禁各员分别参撤疏(附片)左宗棠刘典查禁晋省莺粟各项请分别劝惩疏(光绪十年)张之洞省垣重地宜筹足食之经疏(光绪十年)李用清请禁作践妨农禀(光绪八年上范邑尊)秦荣光卷三十七户政十四仓储读市籴考黄式三拟筹积贮书(代作)管同请京师办积谷片沈葆桢酌议整顿仓务章程疏(光绪十一年)兴廉游百川奏指定拨款及时买谷还仓疏(光绪五年)曾国荃奏查明存款银两悉数建仓积谷疏(光绪八年)张之洞奏各属捐建社仓已有成数疏(光绪八年)冯誉骥道府禀拟广仁仓各条批胡林翼震泽镇积谷仓记庄庆椿重建长沙府仓记(光绪元年)涂宗瀛积谷章程魁联卷三十八户政十五荒政上宝山筹赈事略章谦存与乡耆约减粜弭乱议邓显昌 鸟备荒议陈庭经酌筹平粜量抚极贫疏林则徐缕陈苏省连年灾歉地方凋敝情形片(道光十三年)林则徐覆奏查办灾赈情形疏林则徐书张武昌救荒事杨士达与尚邑侯论收蝗蝻书(邑侯名宗康汉军人)邓瑶晋省被灾现在筹办情形疏(光绪三年)曾国荃严禁莺粟办法片(光绪四年)曾国荃请暂停晋省东南各府州县应征牲畜税片(光绪五年)曾国荃请旨严禁就近采买平粜米石疏(光绪三年)张观准请将顺直王庄遇灾酌减分数并佃租归官征解疏(光绪六年)朱以增蠲缓恩旨地方官任意延搁沥陈弊端疏(光绪十年)郑训承遵旨会议疏(光绪四年)荣禄请饬烧户捐赈片李鸿章卷三十九户政十六荒政下筹办陕省荒政情形疏谭锺麟通筹豫省赈款拟浚利源以备归补疏(光绪四年)袁保恒致南中书(戊寅三月二十七日)熊其英致南中书(戊寅五月二十五日)凌淦致南中书(戊寅六月二十五日)熊其英致南中书(戊寅八月初四日)凌淦致南中书(戊寅八月十五日)熊其英致南中书(戊寅九月初三日)赵翰致南中书(戊寅九月二十四日)凌淦致南中书(戊寅十一月十七日)熊其英豫行日记潘少庵晋豫赈荒末议(卧庐文稿戊寅三月作)荒政全策彭世昌恤民示(光绪十年)于荫霖备荒说(摘录)赵元益卷四十户政十七漕运上折南漕议冯桂芬漕粮开屯议李祖陶筹划漕务疏林则徐严禁旗丁刁难示(道光七年)贺长龄复吴仲宣漕帅曾国藩江省新漕仍难改征本色疏(同治二年)沈葆桢会议海运交米疏曾国藩漕项无从划拨海运难以议分疏沈葆桢借黄济运徒耗经费拟请暂行海运疏(光绪二年)沈葆桢筹抵海运经费疏(同治四年)马新贻筹备运道以利漕行疏吴元炳官剥船户苦累仍请照前贴给疏(光绪十二年)李鸿章卷四十一户政十八漕运下请复河运刍言(附地洞八辨)丁显复河运议范本礼海运河运议李庆恒卷四十二户政十九盐课一驳长芦盐价改用银桩疏(道光七年)贺长龄会同两湖督抚筹议楚省鹾务疏陶澍敬陈两淮盐务积弊附片陶澍再陈淮鹾积弊疏陶澍会同钦差拟定盐务章程疏陶澍覆奏课归场 之说未敢遽行疏陶澍附奏获私变价按引提课片林则徐整顿鹾务折林则徐疏通盐引疏贺熙龄盐不设官议李祖陶呈贺耦庚师俞德渊上贺耦庚制府书俞德渊再呈贺耦庚师俞德渊卷四十三户政二十盐课二复赵菊言方伯俞德渊复陆心兰方伯俞德渊谕淮商俞德渊致前徐州守张丹村俞德渊与王御史论淮盐第一书杨士达与王御史论淮盐第二书杨士达变盐法议姚莹论盐二孙鼎臣论盐三孙鼎臣利淮鹾议冯桂芬采买淮盐济食分岸纳课济饷疏(咸丰五年)骆秉章奏陈楚省盐法乞酌拨引张疏(咸丰七年)胡林翼卷四十四户政二十一盐课三请整顿盐法疏刘毓楠淮北票盐疏(同治三年)曾国藩整顿淮南盐务疏曾国藩条陈长芦盐务疏曾国藩楚岸盐引淮川分界营销疏曾国藩与刘星房都转书曾国藩请收回淮南引地疏曾国藩复李少荃中堂论轮船运盐书李宗羲收回淮南引地应遵部议迅速举行疏(光绪二年)沈葆桢两淮盐价仍难议增疏(光绪二年)沈葆桢淮商遵完川鄂饷银恳立限收复楚岸疏(光绪二年)沈葆桢卷四十五户政二十二盐课四沥陈闽省鹾务积弊请改行票运厘课并抽疏(同治四年)左宗棠徐宗干闽省盐务改行票运厘课并抽章程吴大廷整顿场务官帮章程禀吴大廷查覆下游各县场产盐额数并设卡各要隘禀吴大廷变通海运以及分别担私船私抽收课厘禀吴大廷沥陈闽盐试行票运情形疏左宗棠请免现商带输银两疏左宗棠会奏减免兼征帑息疏左宗棠徐宗干会奏票运一年期满征收课耗厘等项银数疏(同治五年)左宗棠徐宗干裁革陋费禀吴大廷请由道筹给西浦二关薪俸工食禀吴大廷卷四十六户政二十三盐课五晋省官盐滞销私盐充斥请照旧章归官运疏邓庆麟沥陈川省盐务积弊疏丁宝桢拟请仍照前奏饬部铸颁关防疏丁宝桢现拟整顿盐厘片崇厚辽海榷盐私议胡传川引觔两过重请饬部减川配淮疏(光绪七年)刘坤一遵查部议指询各节据实覆陈疏(光绪七年)刘坤一为黔滇官运局还清原借帑项及四纲支存各款作为运本疏丁宝桢两淮议减济楚川盐引张事多窒碍难行疏(光绪八年)彭祖贤盐务积弊太深宜妥筹良法疏桂霖粤省潮桥盐务废弛拟委潮郡守兼办片张之洞致陈孝廉(乔森)书徐赓陛。

王鸿绪“敕修”《明史》辨伪潘志和【摘要】结合康熙对《明史》编修前后的不同态度、王鸿绪整理《明史列传稿》与《敕修明史稿》的经过,对比分析王鸿绪两史稿呈表文本,可得出王鸿绪的所谓“敕修”不能成立的结论.王鸿绪的问题不在向来被指责的“窜改”或“攘窃”史稿,而在《敕修明史稿》之“敕修”,在利用“416卷《明史稿》”曾被康熙批评的政治恐惧造成雍正朝以其《敕修明史稿》为底本续修而成现行《明史》.【期刊名称】《广东第二师范学院学报》【年(卷),期】2013(033)002【总页数】6页(P104-109)【关键词】王鸿绪;"敕修";《明史》;呈表;辨伪;"416卷《明史稿》"【作者】潘志和【作者单位】广州城市职业学院学报编辑部,广东广州510405【正文语种】中文【中图分类】K248历23年而成的《明史稿》于康熙四十一年进呈御览,因康熙不满意而未能成书,康熙朝的官方纂修从是终止。

王鸿绪在康熙四十八年罢官休致后以任《明史》总裁时负责列传部分的名义整理出208卷《明史列传稿》呈康熙,后又整理出含纪、传、志、表的310卷《敕修明史稿》呈雍正,现行《明史》即据其后一史稿为底本修成。

由于王鸿绪与家人以王鸿绪“横云山人”别号先后将两史稿单独刊刻行世,乾隆初《明史》成书之《呈表》与《四库全书总目提要》说明《明史》所据为王鸿绪史稿底本,招至后人“窜改”、“攘窃”的激烈指责,雍正的史官杨椿、皇裔昭梿、学者魏源、顾颉刚等即为“窜改”说的持论者;近人梁启超、今人黄云眉等则指责“攘窃”。

客观地说,王鸿绪的改动并非百无一是,其优点钱大昕、赵翼等史学大家不乏肯定,而所谓“攘窃”亦可商榷,今人黄爱平即有专文质疑①。

笔者以为王鸿绪的问题并不在“窜改”或“攘窃”,而在导致这指责的所谓“敕修”,是“敕修”之名使王鸿绪史稿得成新王朝续修《明史》底本,否则,后人读到的将是别一部《明史》。

一、并不光彩的、过时失效的敕书王鸿绪“敕修”《明史》之敕书全文开载于其雍正元年《〈敕修明史稿〉呈表》之“王鸿绪奉旨撰修《明史》事略”:“丁丑三月,赐《明史》总裁王鸿绪专敕一道。

2024年汕头市普通高考第一次模拟考试历史本卷共100分,考试时间75分钟。

注意事项:1.答题前,考生在答题卡上务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将自己的姓名、准考证号填写清楚,并贴好条形码。

请认真核准条形码上的准考证号、姓名和科目。

2.单项选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案,答案不能答在试卷上。

3.非选择题必.须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答卷前必须先填好答题卡的密封线内各项内容。

答案必须写在答题纸上各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液。

不按以上要求作答的答案无效。

4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卡交回。

第一卷选择题(共48分)一、单项选择题(本部分共有16小题,每小题3分,共48分。

在每小题所列四个选项中,只有一项最符合题目要求)1. 如图可说明,这一时期黄河流域()A. 各史前文化独立发明了冶铜技术B. 铜器制作进入了萌芽和发展期C. 最早发明和推广了青铜冶炼技术D. 已出现了疆域较大的早期国家2. 商代甲骨文证实,商王自称“一人”或“余一人”;西周早期周康王和西周晚期周宣王时期的青铜铭文证实周王自称“余一人”或“我一人”;春秋中晚期的“叔夷钟”铭文证实齐灵公也自称“余一人”。

这表明()A. 商代已出现君主专制的雏形B. 西周延续和继承了商朝政制C. 春秋时期传统礼制遭到破坏D. 中华文明具有统一性连续性3. 据如图可推知当时()A. 南北方人口与经济水平存在差距B. 黄河流域社会动荡及战争频繁C. 南方地区郡县势力逐渐超过北方D. 郡县制的实施引发了新的矛盾4. 据如表可知( )史料内容史料出处材料一元晖,字叔……弟仁器,性明敏,官至日南郡丞。

点校本《隋书.卷四十六》,中华书局1973年8月第1版材料二元晖,字叔……弟仁,器性明敏,官至日南郡丞。

《历代史料笔记纺文襄幕府纪闻》民国- 鸿铭卷一○南京衙门余同乡李忠毅公之文孙龙田司马,名惟仁,尝诋论曾文正公曰:“管仲得君,如彼其专也;行乎国政,如彼其久也;功烈,如彼其卑也。

”余谓曾文正功业及大节所在,固不可轻议;然论其学术及其所以筹画天下之大计,亦实有不满人意者。

文正公日记内自言曰:“古人有得名望如予者,未有如予之陋也。

”或问:“于何处可以见曾文正陋处?”余曰:“看南京制台衙门规模之笨拙,工料之粗率,大而无当,即可知曾文正公之陋处也。

”○不排满或问余曰:“曾文正公所以不可及处何在?”余曰:“在不排满。

当时粤匪既平,兵权在握,天下豪杰之士半属门下;部曲及昆弟辈又皆枭雄,恃功骄恣,朝廷褒赏未能满意,辄出怨言。

当日情形,与东汉末季黄巾起事,何大将军领袖群雄,袁绍、董卓辈飞扬跋扈无少异。

倘使文正公稍有猜忌,微萌不臣之心,则天下之决裂,必将有甚于三国者。

天下既决裂,彼眈眈环而伺我者,安肯袖手旁观,有不续兆五胡乱华之祸也哉?”孔子曰:“微管仲,吾其被发左衽矣。

”我今亦曰:“微曾文正,吾其剪发短衣矣。

”○虎门轶事前哲有言,人必有性情而后有气节,有气节而后有功业。

余谓当日中兴人材,其节操风采,最足动人景慕者,莫如彭刚直公。

犹忆庚申年,中法构衅,刚直公以钦差大臣守粤省虎门,时余初入张文襄幕,因识刚直公左右,得闻其轶事。

当时,孝钦皇太后垂念老臣,不时赏赐参貂食物等品。

每逢赏品赍至,刚直公一睹天家物,辄感激涕零,哭失声。

庚子年,辜鸿铭部郎名汤生,撰西文《尊王篇》,有曰:“当时匪踪蔓延十三省,大局糜烂,又值文宗龙驭上宾,皇太后以一寡妇辅立幼主,卒能廓祸乱,盖皇太后之感人心、系人望者,不徒临政之忧勤也。

三十年来迭遭变故,伦常之间亦多隐痛,故将相大臣罔不体其艰难,同心爱戴。

”云云。

据闻辜部郎《尊王篇》之作,盖有感于当日所闻刚真公虎门哭失声一事。

○曹参代萧何梁启超曾比李文忠为汉大将军霍光,谓其不学无术也。

余谓文忠可比汉之曹参。

当咸、同间,中兴人材除湘乡曾文正外,皆无一有大臣之度。

即李文忠,亦可谓之功臣而不可谓之大臣。

盖所谓大臣者,为其能定天下之大计也,孟子所谓“及是时,修其政刑者”也。

当时粤匪既平,天下之大计待定者有二:一曰办善后,一曰御外侮。

办善后姑且不论,至御外侮一节,当时诸贤以为西人所以强盛而狎侮我者,因其有铁舰枪炮耳。

至彼邦学术、制度、文物,皆不过问。

一若得铁舰枪炮即可以抵御彼族。

此文正公所定御外侮之方略也,亦可谓陋矣。

洎文忠继文正为相,一如曹参之代萧何,举事无所变更,一遵萧何约束。

如此,又何怪甲午一役,大局决裂,乃至于不可收拾哉?○大臣远略余同乡故友蔡毅若观察,名锡勇,言幼年入广东同文馆肄习英文,嗣经选送京师同文馆肄业。

偕同学入都,至馆门首,刚下车卸装,见一长髯老翁,欢喜迎入,慰劳备至。

遂带同至馆舍,遍导引观。

每至一处,则告之曰:“此斋舍也,此讲堂也,此饭厅也。

”指示殆遍,其貌温然,其言霭然,诸生但知为长者,而不知为何人。

后询诸生曰:“午餐未?”诸生答曰:“未餐。

”老翁即传呼提调官。

旋见一红顶花翎者旁立,貌甚恭。

诸生始知适才所见之老翁,乃今日当朝之宰相文中堂也。

于此想见我朝前辈温恭恺悌之风度也。

余谓文文忠风度固不可及,而其远略亦实有过人者。

中国自弛海禁后,欲防外患,每苦无善策。

粤匪既平,曾文正诸贤筹画方略,皇皇以倡办制造厂、船政局为急务。

而文忠独创设同文馆,欲培洋务人材,以通西洋语言文字、学术制度为销外患之要策。

由此观之,文文忠之远略,有非曾文正诸贤所可及也。

○上流人物国朝张缙《示张在人书》曰:“凡人流品之高下,数言可决者,在见己之过,见人之过;夸己之善,服人之善而已。

但见己之过,不见世人之过;但服人之善,不知己有一毫之善者,此上流也。

见己之过,亦见世人之过;知己之善,亦知世人之善,因之取长去短,人我互相为用者,其次焉者也。

见己之过,亦见世人之过;知己之善,亦知世人之善,因之以长角短,人我分疆者,又其次焉者也。

世人但见人之过,不见己之过;但夸己之善,不服人之善者,此下流也。

余昔年至西洋,见各国都城,皆有大戏园,其规模之壮丽,装饰之辉煌,固不必说,但每演一剧,座客几万人,肃然无声。

今日中国所创开各文明新舞台,固欲规仿西制也。

然每见园中观剧座客举止嚣张,语言庞杂,虽有佳剧妙音,几为之夺。

由此观之,中国比西洋各国之有教无教,即可概见。

尝闻昔年郭筠仙侍郎,名嵩焘,出使西洋,见各国风俗之齐整,回国语人曰:“孔孟欺我也。

”若郭侍郎者,可谓服人之善,而不知己有一毫之善,是之谓上流人物。

○书生大言甲申年,张幼樵在马江弃军而遁,后又入赘合肥相府,为世所诟。

余谓好大言原是书生本色,盖当时清流党群彦之不满意于李文忠,犹如汉贾生之不满意于绛侯辈。

夫绛侯辈固俗吏也,贾生固经学儒生也,然当时若文帝竟能弃其旧而谋其新,命贾生握兵符为大将,果能系单于之颈而不为张佩纶马江之败衄者几希望。

至入赘相府一节,此犹见合肥相国雅量,尚能爱才,若汉之绛侯、陈平辈,试问肯招贾生入赘为婿耶?○五霸罪人庚子拳匪肇衅,两宫巡狩西安。

李文忠电奏有曰:“毋听张之洞书生见解。

”当时,有人将此语传入张文襄。

文襄或问余曰:“张文襄比曾文正,何如?”余曰:“张文襄,儒臣也;曾文正,大臣也,非儒臣也。

三公论道,此儒臣事也;计天下之安危,论行政之得失,此大臣事也。

国无大臣则无政,国无儒臣则无教。

政之有无,关国家之兴亡;教之有无,关人类之存灭。

且无教之政,终必至于无政也。

当同、光间,清流党之所以不满意李文忠者,非不满意李文忠,实不满意曾文正所定天下之大计也。

盖文忠所行方略,悉由文正手所规定。

文忠特不过一汉之曹参,事事遵萧何约束耳。

至文正所定天下大计之所以不满意于清流党者何?为其仅计及于政而不计及于教。

文忠步趋文正,更不知有所谓教者,故一切行政用人,但论功利而不论气节,但论材能而不论人品。

此清流党所以愤懑不平,大声疾呼,亟欲改弦更张,以挽回天下之风化也。

盖当时济济清流,犹似汉之贾长沙、董江都一流人物,尚知六经大旨,以维持名教为己任。

是以文襄为京曹时,精神学术,无非注意于此。

即初出膺封疆重任,其所措施,亦犹是欲行此志也。

洎甲申马江一败,无下大局一变,而文襄之宗旨亦一变,其意以为非效西法、图富强,无以保中国;无以保中国,即无以保名教。

虽然,文襄之效西法,非欧化也。

文襄之图富强,志不在富强也。

盖欲借富强以保中国,保中国即所以保名教。

吾谓文襄为儒臣者以此。

厥后文襄门下,如康有为辈,误会宗旨,不知文襄一片不得已之苦心,遂倡言变法,行新政,卒酿成戊戍、庚子之祸。

东坡所谓其父杀人报仇,其子必且行劫,此张文襄《劝学篇》之所由作也。

呜呼!文襄之作《劝学篇》又文襄之不得已也,绝康梁并以谢天下耳。

韩子曰:“荀子大醇而小疵。

”吾于文襄亦云然。

○孔子教一日,余为西友延至其家宴会,华客唯余一人,故众西客推余居首座。

及坐定,宴间谈及中西之教,主人问余曰:“孔子之教有何好处”君试言之。

”余答曰:“顷间诸君推让,不肯居首座,此即是行孔子之教。

若行今日所谓争竞之教,以优胜劣败为主,势必俟优胜劣败决定后,然后举箸,恐今日此餐,大家都不能到口。

”座客粲然。

《传》曰:“道也者,不可须臾离也。

”孔子六经之所谓道者,君子之道也。

世必有君子之道,然后人知相让。

若世无君子之道,人不知相让,则饮食之间,狱讼兴焉;樽俎之地,戈矛生焉。

余谓教之有无,关乎人类之存灭,盖以此也。

○新算学辜鸿铭部郎云:“日本故相伊藤侯,甲午后解职来游中国。

至武冒,适余所译《论语》英文告成付刊,即诗一部赠之。

伊藤侯谓余曰:‘闻君素精西学,尚不知孔子之教,能行于数千年前,不能行于今日之二十世纪乎?’余答曰:‘孔子教人之法,譬如数学家之加减乘除。

前数千年其法为三三如九,至如今二十世纪,其法亦仍是三三如九,固不能改如九为如八也。

’”云云。

予闻此言,谓辜部郎曰:“君今尚不知目今二十世纪数学之改良乎?前数学谓三三如九,今则不然。

我借洋款,三三如九则变作三三如七;俟我还洋款,三三如九则变作三三如十一。

君尚不知此,无怪乎人谓君不识时务也。

”○孟子改良陶靖节诗云:“诗书复何罪,一朝成灰尘。

区区诸老翁,为事诚殷勤。

”此言诗书自遭狂秦之火,至汉代真读书人始稍能伸眉吐气,然亦老矣。

检收残编,亦多失其真。

且当时守旧党如董仲舒辈,欲售其顽固之奸,恐亦不免改窜原文。

近有客自游日本回,据云在日本曾见有未遭秦火之《孟子》原本,与我今所谓《孟子》七篇,多有不同。

譬如首章,其原本云:“孟子见梁惠王,王曰:‘叟,不远千里而来,仁义之说可得闻乎?’孟子对曰:‘王何必仁义,亦有富强而已矣。

’“云云。

又如“孟子道性善,言必称尧舜”一章,其原本云:“孟子道性恶,言必称洋人。

”云云。

○践迹子张问善人之道,子曰:“不践迹。

”朱子解曰:“善人质美而未学。

”又引程子言曰:“践迹,如言循途守辙。

善人虽不必践旧迹,而自不为恶。

”余窃以为“践迹”一解,盖谓行善事不出诸心,而徒行其外面之形迹,即宋儒所谓客气。

如“有事弟子服其劳,有酒食先生馔”,此皆所谓践迹之孝也,故孔子不谓之孝。

曾子论子张曰:“堂堂乎张也,难与并为仁矣。

”朱子谓堂堂容貌之盛,言其务外自高。

务外自高,而欲学为圣人之道,其学必不能化,其弊必至于践迹。

故子张问善人之道,子曰:“不践迹。

”此孔子对症下药也。

盖学圣人之道而践迹,即欲求为善人而不可得,况圣人乎?后有荀卿,亦学为圣人之道者。

其学终至于大醇而小疵,盖亦因务外自高所致。

东坡论荀卿曰:“其为人必也刚愎不逊,自许太过。

”是亦自高之一证也。

今日张文襄亦出自当日清流党,夙以维持圣人之道自任。

而其门下康梁一出,几欲使我中国数千年来声明文物,一旦扫地净尽。

东坡谓荀卿明王道、述礼乐,而李斯以其学乱天下。

噫!学为圣人之道不化,而至践迹,其祸之烈,一至于斯。

然其致病之原,乃由务外自高所致。

禹对舜之言曰:“无若丹朱傲。

”傅说之对高宗曰:“惟学务逊志时敏厥修乃来,傲与逊之间。

”此圣学纯粹与不纯粹之所由判也。

○务外荀子《儒效篇》云:“我欲贱而贵,愚而智,贫而富,可乎?曰:其唯学乎!”“向也,混然涂之人也,俄而并乎尧禹,岂不贱而贵矣哉?向也,效门室之辨,混然曾不能决也,俄而原仁义、分是非,图回天下于掌上而辨白黑,岂不愚而智矣哉?向也,胥靡之人,俄而治天下之大器举在此,岂不贫而富矣哉?”按:荀子劝学不可谓不勤,然犹不免歆学者以功利。

荀子讥墨之言曰:“墨子蔽于用而不知文。

”余谓荀子亦蔽于用而不知学。

何谓学?曰:正其谊不谋其利,明其道不计其功。

夫明道者,明理也。

理有未明而欲求以明之。

此君子所以有事于学焉。

当此求理之时,吾心只知有理,虽尧禹之功不暇计,况荣辱、贫富、贵贱乎?盖凡事无所为而为则诚,有所为而为则不诚,不诚则伪矣。

为学而不诚,焉得有学?此荀子之学所以不纯粹也。

犹忆昔年张文襄赀遣鄂省学生出洋留学。