辜鸿铭的春秋大义

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:5

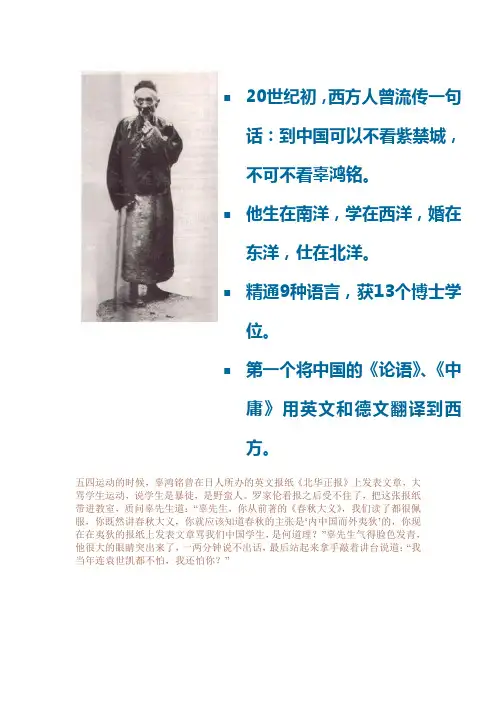

⏹20世纪初,西方人曾流传一句

话:到中国可以不看紫禁城,

不可不看辜鸿铭。

⏹他生在南洋,学在西洋,婚在

东洋,仕在北洋。

⏹精通9种语言,获13个博士学

位。

⏹第一个将中国的《论语》、《中

庸》用英文和德文翻译到西

方。

⏹被印度圣雄甘地称为“最尊贵

的中国人”。

⏹号称“清末怪杰”、“清朝最后

一根辫子”(至一九二八年死

的时候还留着)。

五四运动的时候,辜鸿铭曾在日人所办的英文报纸《北华正报》上发表文章,大

骂学生运动,说学生是暴徒,是野蛮人。

罗家伦看报之后受不住了,把这张报纸

带进教室,质问辜先生道:“辜先生,你从前著的《春秋大义》,我们读了都很佩

服,你既然讲春秋大义,你就应该知道春秋的主张是…内中国而外夷狄‟的,你现

在在夷狄的报纸上发表文章骂我们中国学生,是何道理?”辜先生气得脸色发青,

他很大的眼睛突出来了,一两分钟说不出话,最后站起来拿手敲着讲台说道:“我

当年连袁世凯都不怕,我还怕你?”。

中国人的精神读书心得《的精神》作者辜鸿铭。

亦名《春秋大义》或《原华》。

《的精神》是“晚清怪杰”辜鸿铭的一部具有世界影响的名著,名曰《的精神》。

有关读书心得,欢迎大家一起来借鉴一下!民国怪杰辜鸿铭在《的精神》一书中提出中国的家族等同于教会。

理解这一点,首先要看辜鸿铭对教会功能的论述:“在世界上所有伟大的宗教里,教会的真正功能,不是教诲道德,而是教诲信仰,这就是我曾向你们说明过的,不是呆板的、不偏不倚的如‘你不可撒谎’、‘你不可偷窃’之类的教条,而是灵感,一种让人们服从那些准那么的强烈情感。

因此,教会真正的功能不是教诲道德,而是激发灵感,激发人们成为有道德的人;事实上就是激发并且点燃人们服从道德的强烈情感。

”(《的精神》,上海三联书店xx年,第38页)以笔者个人在家族这个组织中的见闻来看,家族的所起作用确实了如同教会。

笔者姓林,笔者的家乡福建泉州是一个家族文化遗留较多的地方,可以找到很多家谱。

笔者翻阅家谱时,发现家谱上记载了大量祖先的光辉事迹,比方记载的本支林姓(林姓不只一个支系)的是这样的:商朝时期的比干是纣王的叔叔,因忠谏被纣王杀害,当时比干的正妃陈氏已有身孕,害怕纣王伤害腹中婴孩,于是带着婢女四人去牧野躲避,后来在长林(今河南淇县西南)石室产一男,取名泉。

周武王得天下后,旌表比干忠烈,召比干夫人及遗孤,因泉生于长林石室,故赐姓林,改名坚。

此外,家谱中还详细列有从比干到当今的每一代林氏子孙的名字,其中有的人还有简要的介绍——一般是这个人有功名或者做了其它光宗耀祖的事情。

另外,本支林姓家族的祠堂里供奉着大量的祖先牌位和悬挂着大量昭示祖先功德的牌匾(少量牌匾为在世人立的),常见的比方有“进士”“举人”匾,这是说明这个家族曾经出过进士和举人。

对家谱和祠堂介绍到这里,聪明的读者或许的精神已经明白了家族为什么和教会是等同了:家谱里面记载的大量祖先的光辉事迹和祠堂里悬挂的大量昭示祖先功德的匾额,正可以“激发并且点燃人们服从道德的强烈情感”,这种“强烈的情感”源于家谱和这些匾额告诉人们说:“你们的血统是高贵的,你们的所作所为要对得起你们的身份,你们不能让祖先蒙羞。

辜鸿铭的故事辜鸿铭是清末民初时著名的翻译家,热衷向西方人宣传东方的文化和精神,产生了重大的影响,在西方形成了“到中国可以不看紫禁城,不可不看辜鸿铭”的说法。

下面是店铺搜集整理的辜鸿铭的故事,希望对你有帮助。

辜鸿铭的故事当谈起辜鸿铭时,很多人知道他有着超强的语言能力,他一生共学会了九种语言。

其实辜鸿铭之所以有那么强的语言能力,和他的生长环境以及他的义父有着十分密切的联系,另外也与他个人的意志力、精神也有很大关系。

辜鸿铭先生出生在马来西亚西北部,而且是出生在一个英国人的橡胶园里,重点是他还被这位名叫布朗的英国人认为了干儿子,由于他自己好学,也有这方面的天赋,所以,他十岁的时候就随着这位英国义父去到苏格兰的一所当地著名的中学接受英文训练。

除此之外,布朗先生也经常在课后的时间段他进行种种指导,并且教他学习德文,主要的学习方法就是让他背诵一些名著,在他背诵熟悉之前,布朗先生不会告诉他意思,因为布朗先生觉得先知道意思会分散他学习语言的集中力度。

辜鸿铭先生差不多花了半年的时间将《浮士德》糊涂地背了下来,之后又相继背了一些名著,这为他之后的语言学习找到了适合自己的途径。

在1872年的春天,辜鸿铭先生进入爱丁堡大学继续学习。

他在这里又学习了希腊文、拉丁文、法语等多国语言,他所采用的方法也是背诵各个语言的名著,这些名著中有很多是很难理解的,每次当辜鸿铭先生觉得想要放弃时,他都会想各种方法坚持下来,这些都与他个人意志力有关。

而且这也锻炼他的记忆力和语言能力,为他之后的继续学习打下了很好的基础。

辜鸿铭的小故事辜鸿铭先生早年一直在外国学习,但是他从骨子里认为自己是中国人,所以,每到节日的时候,他都会买来酒、菜、香等来祭奠叩拜祖先,这使得他遭到外国人的嘲笑和鄙夷。

有一次就有一个外国人问他,他的祖先什么时候会来吃他桌上的东西,他自如地答道,等到祖先闻到孝敬的花香的时候。

辜鸿铭先生引导学生的手段也是比较独特的。

有一次在上课的时候,有人问他,“老师,你去过那么多的国家,你说说看哪个国家的人最懂得生活啊。

辜鸿铭是什么人?洋人高价买门票听演讲本文导读:辜鸿铭精通英文、法文、德文、拉丁文、希腊文、马来文等9种语言,获13个博士学位。

他创造性地翻译了中国“四书”中的三部——《论语》、《中庸》和《大学》。

此外,他还出版了英语著作《中国的牛津运动》(原名《清流传》)和《中国人的精神》(原名《春秋大义》)。

生在南洋辜鸿铭(一八五七~一九二八),名汤生,号立诚,自称慵人、东西南北人。

一八五七年七月十八日,辜鸿铭生于南洋马来半岛的槟榔屿。

辜家祖籍福建泉州,曾祖辜礼欢是富有的种植家,曾任槟岛地方政府首脑。

祖父辜龙池供职于槟岛英政府机关。

辜鸿铭的父亲辜紫云对政治不感兴趣,在英国商人布朗的橡胶园担任总管。

他能够说流利的闽南语,也通晓英语和马来语。

辜鸿铭的母亲是葡萄牙人,讲葡萄牙语和英语。

布朗夫妇膝下无子,非常喜爱辜紫云的次子辜鸿铭,将他收为义子。

辜鸿铭长得白皮肤高鼻梁、自小聪颖过人。

一八六七年,十一岁的辜鸿铭跟随义父布朗回到老家苏格兰爱丁堡。

临行前,父亲辜紫云命辜鸿铭在祖先牌位前焚香跪拜,并告诫他不论走到哪里,都不要忘记自己是中国人!学在西洋到了苏格兰后,辜鸿铭被送入当地一所著名中学研读英文。

课余时间,义父布朗就亲自教授他背诵歌德的长诗《浮士德》,辜鸿铭用了半年多的功夫把整本《浮士德》背了下来,这时布朗才为他讲解诗歌的意思。

学完《浮士德》后,再学莎翁戏剧。

辜鸿铭领悟神速,不到一年,就已经把莎士比亚的三十七部戏剧都熟记于心。

接着,辜鸿铭开始涉及散文,在布朗的安排下研读历史学家卡莱尔的名著《法国革命》。

这时,辜鸿铭基本靠自学背诵。

之后,辜鸿铭开始阅读布朗家中丰富的藏书。

布朗对这位义子寄望极高,花费了很大的心血栽培他。

他曾对辜鸿铭说:“现在欧洲国家和美国都想侵略中国,但是欧洲各国和美国的学者却多想学习中国。

我希望你能够学通中西,担起强化中国,教化欧美的重任。

”一八七三年,辜鸿铭正式入爱丁堡大学专修西方文学,兼修拉丁文、希腊文。

辜鸿铭:“菊残犹有傲霜枝”辜鸿铭(1857—1928),名汤生,祖籍福建同安。

中国近现代著名学者,留学英、法、德诸国,精通英语、法语、德语、希腊语、拉丁语等9种语言。

曾任张之洞幕僚,清末外务部左丞,辛亥革命后任教于北京大学。

学贯中西,推崇儒家文化,反对新文化。

著有《读易堂文集》等,又以西文介绍儒家经籍,将《论语》、《中庸》等经典翻译成英文。

以《春秋大义》(又名《中国人的精神》)一书闻名于世。

“我曾听一位外国朋友这样说过:作为外国人,在日本居住的时间越长,就越发讨厌日本人。

相反,在中国居住的时间越长,就越发喜欢中国人。

这位外国友人曾久居日本和中国。

我不知道这样评价日本人是否合适,但我相信在中国生活过的诸位都会同意上述对中国人的判断。

一个外国人在中国居住的时间越久,就越喜欢中国人,这已是众所周知的事实。

中国人身上有种难以形容的东西。

尽管他们缺乏卫生习惯,生活不甚讲究;尽管他们的思想和性格有许多缺点,但仍然赢得了外国人的喜爱,而这种喜爱是其他任何民族所无法得到的。

我已经把这种难以形容的东西概括为温良。

如果我不为这种温良正名的话,那么在外国人的心中它就可能被误认为中国人体质和道德上的缺陷——温顺和懦弱。

这里再次提到的温良,就是我曾经提示过的一种源于同情心或真正的人类的智慧的温良——既不是源于推理,也非产自本能,而是源于同情心——来源于同情的力量。

那么,中国人又是如何具备了这种同情的力量的呢?”“我在这里冒昧给诸位一个解答——或者是一个假设。

诸位愿意的话,也许可以将其视为中国人具有同情力量的秘密所在。

中国人之所以有这种力量、这种强大的同情的力量,是因为他们完全地或几乎完全地过着一种心灵的生活。

中国人的全部生活是一种情感的生活——这种情感既不来源于感官直觉意义上的那种情感,也不是来源于你们所说的神经系统奔腾的情欲那种意义上的情感,而是一种产生于我们人性的深处——心灵的激情或人类之爱的那种意义上的情感。

”上面的文字,出自辜鸿铭的《春秋大义》。

辜鸿铭与《中国人的精神》——译者前言文/黄兴涛这里,我们翻译的是"文化怪杰"辜鸿铭的一部具有世界影响的名著,名曰《中国人的精神》,亦名《春秋大义》或《原华》。

辜鸿铭(1857-1928),名汤生,原籍福建同安,出生在马来亚槟榔屿的一个华侨世家。

他13岁到西方留学,先后游学于英、德、法、意等国十有一年。

回国后长期担任张之洞幕府的洋文案。

清末时,他曾官至外务部郎中,擢左丞。

民国初年时任北京大学教授。

在近代,辜鸿铭乃是一位具有国际声誉的文化名人。

尤其以"古怪"著称于世。

敬之者如林语堂誉之为"怪杰",鄙之者如胡适之称他"怪物"。

他的思想在国内无甚影响,但名声却不小。

长期以来,关于他的奇谈怪论和佚闻逸事,总在流传。

在一般人心目中,辜鸿铭尤其属于那种极为顽固的"封建余孽"。

他捍卫君主制与纳妾制,维护辫于与"三寸金莲",已为今人所熟知。

可是,就是这样一个极端保守的人物,竟然精通英德法等近十门语言,在西方世界和近代日本曾享有广泛影响,这一事实,至今还没有引起人们普遍和足够的重视。

可以毫不夸张地说,在近代西方,特别是本世纪前二十余年间,论名头之响,声誉之隆,都没有一个中国学人可与辜鸿铭相提并论。

俄国的托尔斯泰与辜氏通信,讨论抵御现代物质主义文明的破坏力量问题,公开支持他的文化保守事业;法国的罗曼·罗兰说他"在西方是很为有名的";英国的毛姆曾专程拜访他,称他是"中国孔子学说的最大权威"和"声高望重的哲学家",承认他"在关心于抽象方面的东西的人中占据着重要的地位";瑞典的勃兰兑斯赞扬他是'卓著的中国学者"、"现代中国最重要的作家";印度的泰戈尔曾与之交流思想并合影留念;甘地则称他是一个"可敬的中国人"。

辜鸿铭的“春秋大义”辜鸿铭手书据说孔子当年修订《春秋》一书,竭力维护周代礼制,字里行间褒善贬恶,拨乱反正,体现出明确的政治意图和鲜明的政治色彩,这就是后儒所称道的“微言大义”,或曰“春秋大义”。

《孟子》有云:“世衰道微,邪说暴行有作,……孔子成《春秋》而乱臣贼子惧。

”两千五百年后,20世纪初叶的中国和世界,也正是“世衰道微,邪说暴行有作”的年代。

有一位谙熟欧洲文明而服膺儒家传统文化的中国人,再次举起“春秋大义”的旗帜,在国内外发表了大量的英文著述,极力维护中国传统文化的尊严,鼓吹儒家文明的普世价值,在东、西方文化界都产生了深远的影响。

此人就是辜鸿铭。

辜鸿铭(1857-1928)出身于华侨世家,十三岁即赴欧洲求学,十余年中游学于英法德意诸国,归国后长期担任张之洞幕府的洋文案,曾官至清廷外务部左丞。

他精通英、德、法等近十国文字,尤其擅长英文写作,被孙中山、林语堂推为中国第一。

1915年,辜鸿铭在北京出版了《中国人的精神》(Spirit of Chinese People)一书,汉语题名“春秋大义”。

不久即被译成德、法、日等多种文字出版,一时轰动东西洋,在德国甚至掀起了持续十几年的“辜鸿铭热”。

《中国人的精神》是辜鸿铭最有影响的英文代表作品,全书系由作者1914年发表于英文报纸《中国评论》、以“中国人的精神”为核心的系列论文结集而成。

面对当时西方列强对中华民族的欺凌和对中国文化的歧视,辜鸿铭论述的主旨就是揭示中国人的精神生活,阐发中国传统文化的永恒价值。

辜鸿铭认为,要估价一种文明,必须看它“能够生产什么样子的人,什么样的男人和女人”。

他批评那些“被称作中国文明研究权威”的传教士和汉学家们“实际上并不真正懂得中国人和中国语言”。

他独到地指出:“要懂得真正的中国人和中国文明,那个人必须是深沉的、博大的和纯朴的”,因为“中国人的性格和中国文明的三大特征,正是深沉、博大和纯朴(deep,broad and simple)”,此外还有“灵敏(delicacy)”。

读《春秋大义》有感通过《春秋大义》这本书,让我从一个方面来认识一下自己所继承的文化。

他以理想主义的热情向世界展示中国文化才是拯救世界的灵丹,同时他又对西方文明进行了尖锐、深刻的批判。

其中有段话让我印象深刻。

“什么是真正的中国人?我们现在已经知道,真正的中国人就是有着稚子之心和成年人的智慧、过着心灵生活的这样一种人。

简言之,真正的中国人有着童子之心和成年人的智慧。

中国人的精神是一种永葆青春的精神,是不朽的民族魂。

”“总之,它是心灵与理智的和谐。

如果说中华民族之精神是一种青春永葆的精神,是不朽的民族魂,那么,民族精神不朽的秘密就是中国人心灵与理智的完美谐和。

”其实能够让心灵与理智达到完美和谐状态的,就是文化的力量。

也只有这样的文化,才可以造就这样的人群。

也许我们与这个文化相距太远,但是现在我们从新回头看,也许并不晚。

今天,一个正在走向富强的国家,已经可以从新掌握自己的文化,也是我们从新审视自己的文化的时候了。

换句话说,中国人最美妙的特质是:作为一个有悠久历史的民族,它既有成年人的智慧,又能够过着孩子般的生活──一种心灵的生活。

辜鸿铭从一独特的视角出发,把中国人和美国人、英国人、德国人、法国人进行了对比,凸显出中国人的特征之所在:美国人博大、纯朴,但不深沉;英国人深沉、纯朴,却不博大;德国人博大、深沉,而不纯朴;法国人没有德国人天然的深沉,不如美国人心胸博大和英国人心地纯朴,却拥有这三个民族所缺乏的灵敏;只有中国人全面具备了这四种优秀的精神特质。

也正因如此,辜鸿铭说,中国人给人留下的总体印象是“温良”,“那种难以言表的温良”。

在中国人温良的形象背后,隐藏着他们“纯真的赤子之心”和“成年人的智慧”。

他的话给了我们对中国精神的一种深刻认识,形象的揭示了了中国文化的力量。

尽管是在仓促间粗略的看了这本书,但是经过这本书的洗礼也让我对中国精神有了一个深刻的了解。

虽然有一些言论我还不能理解,但等到以后有机会还是会拿起这本书细读。

辜鸿铭简介导语:辜鸿铭简介20世纪初,西方人曾流传一句话:到中国可以不看三大殿,不可不看辜鸿铭。

辜鸿铭何许人也?他生在南洋,学在西洋,婚在东洋,仕在北洋。

精通英、法、德、拉丁、希腊、马来亚等9种语言,获13个博士学位,倒读英文报纸嘲笑英国人,说美国人没有文化,第一个将中国的《论语》、《中庸》用英文和德文翻译到西方。

凭三寸不烂之舌,向日本首相伊藤博文大讲孔学,与文学大师列夫?托尔斯泰书信来往,讨论世界文化和政坛局势,被印度圣雄甘地称为“最尊贵的中国人”。

辜鸿铭,字汤生。

1857年7月18日生于南洋马来半岛西北的槟榔屿一个英国人的橡胶园内。

早年,他祖辈由中国福建迁居南洋,积累下丰厚的财产和声望。

他的父亲辜紫云当时是英国人经营的橡胶园的总管,操流利的闽南话,能讲英语、马来语。

他的母亲则是金发碧眼的西洋人,讲英语和葡萄牙语。

这种家庭环境下的辜鸿铭自幼就对语言有着出奇的理解力和记忆力。

没有子女的橡胶园主布朗先生非常喜欢他,将他收为义子。

自幼让他阅读莎士比亚、培根等人的作品。

英国的炮舰1840年就打开了中国的大门。

辜鸿铭的义父布朗先生对他说:“你可知道,你的祖国中国已被放在砧板上,恶狠狠的侵略者正挥起屠刀,准备分而食之。

我希望你学通中西,担起富国治国的责任,教化欧洲和美洲。

”1867年布朗夫妇返回英国时,把十岁的辜鸿铭带到了当时最强大的西方帝国。

临行前,他的父亲在祖先牌位前焚香告诫他说:“不论你走到哪里,不论你身边是英国人,德国人还是法国人,都不要忘了,你是中国人。

”到了英国,在布朗的指导下,辜鸿铭从西方最经典的文学名着入手,以最朴拙的死记硬背办法很快掌握了英文、德文、法文、拉丁文、希腊文,并以优异的成绩被着名的爱丁堡大学录取,并得到校长、着名作家、历史学家、哲学家卡莱尔的赏识。

1877年,辜鸿铭获得文学硕士学位后,又赴德国莱比锡大学等着名学府研究文学、哲学。

后来,蔡元培去莱比锡大学求学时,辜鸿铭已是声名显赫的知名人物;而40年后,当林语堂来到莱比锡大学时,辜鸿铭的着作已是学校指定的必读书了。

出生南洋的“一代怪杰”1857年,辜鸿铭生于南洋马来半岛西北的槟榔屿一个英国人的橡胶园内。

早年,他的父亲辜紫云是槟榔屿一家英国老板橡胶园的总管,操流利的闽南话,能讲英语、马来语;他的母亲则是金发碧眼的西洋人,讲英语和葡萄牙语。

这种家庭环境下成长起来的辜鸿铭自幼就对语言有着出奇的理解力和记忆力。

因此,小时候的辜鸿铭有幸得到这家胶园老板布朗先生的赏识,并认其为义子。

10岁时,辜鸿铭更是被义父布朗先生带至英国求学。

布朗先生对辜鸿铭寄予了厚望,并且精心地为他设计一份完美的人生蓝图。

从此以后,辜鸿铭的人生也有了天翻地覆的变化。

也许是由衷地钟爱这个义子的缘故,布朗先生为小辜鸿铭寻到了一条捷径,就是从背诵世界名著开始,而他首先背诵的是弥尔顿的《失乐园》。

从那个时候起,辜鸿铭的语言天赋就展现了出来。

布朗先生惊喜地发现,对于《失乐园》这部六千五百行的无韵诗,辜鸿铭竟然很快就能背下来,并且在自己讲解的时候,能够快速地理解,后来背诵莎士比亚、歌德,亦或是卡莱尔的著作亦是如此。

从那以后,布朗先生对辜鸿铭更加器重,他又特意请来家庭教师教辜鸿铭数学、物理和化学等自然学科。

也许是因为辜鸿铭表现出了极强的求知欲,抑或是义父布朗先生望子成龙的心态作祟,此后的布朗先生经常带着辜鸿铭拜见自己的老朋友卡莱尔先生。

卡莱尔先生对于西方社会抨击的警句格言,就这样被辜鸿铭铭诸心版。

年轻的辜鸿铭尽情地咀嚼大师们的智慧之果,滋补自己。

尤其是卡莱尔身上的强烈批判精神、尖苛的词锋更是潜移默化地注入了辜鸿铭的灵魂中,从而影响了他的一生,也造就了“一代怪杰”。

经一番寒霜苦之后,辜鸿铭以优异的成绩考取了爱丁堡大学文学院。

但不幸的事情发生了,辜鸿铭毕业前夕,父亲辜紫云在槟榔屿去世。

为了不影响儿子的学业,家人致信布朗对此事保密。

20岁的时候,辜鸿铭以优异成绩从爱丁堡大学毕业,获硕士学位,但此时的他还不知道自己的父亲已经去世了。

对他拥有一口纯正的维多利亚时代的英文,孙中山先生曾说:“我国懂英文的,只有三个半,其一是辜鸿铭。

《辜鸿铭诗中的国家大义》1. 引言1.1 概述辜鸿铭,是中国近代史上具有重要影响力的爱国诗人之一。

他的诗作以激情和浩然之气著称,充满了对祖国深沉的热爱和对民族振兴的渴望。

在辛亥革命时期,他积极参与推动变革,表达了自己对国家大义的追求。

1.2 文章结构本文将从三个方面来探讨辜鸿铭诗中所展现的国家大义。

首先,我们将介绍辜鸿铭的诗歌创作背景,包括他生活在动荡年代、自身经历以及受到哪些人物与事件的影响等。

其次,我们将分析辜鸿铭诗中所体现出来的第一个国家大义:爱国精神。

通过解读他的爱国主题诗作,探讨他对祖国深情厚意的表达方式。

最后,我们将探究辜鸿铭诗中展现出来的另一个国家大义:民族振兴。

通过深入剖析他关于中国复兴和民族英雄主题的诗篇,揭示他对于民族振兴的热切期望。

1.3 目的本文旨在通过分析辜鸿铭诗中所展现的国家大义,探究其对中国近代史和民族精神的贡献。

通过深入解读辜鸿铭诗歌中所蕴含的爱国情怀和民族振兴观念,使读者更加了解这位杰出诗人对国家大义的追求,并从中汲取对当下社会与个人成长的启示与思考。

2. 正文:2.1 辜鸿铭的诗歌创作背景:辜鸿铭(1893年-1958年),中国现代著名诗人之一,他的诗歌创作形式多样,内容丰富,通过他的诗作不难看出,他对于国家大义有着深厚的感悟和理解。

辜鸿铭生活在动荡不安的时代,他亲身经历了中国的乱象和民族磨难,这些经历使得他对国家兴衰、民族振兴等问题产生浓厚的情感与关注。

2.2 辜鸿铭诗中展现的国家大义一:爱国精神:在辜鸿铭的诗歌中,我们可以深刻地感受到他对于祖国的无尽热爱和坚定信念。

他以深邃、慷慨激昂的笔触描绘了祖国壮美山河和伟大历史传统。

辜鸿铭在《黄河颂》一诗中直接表达了对黄河母亲般伟大力量的敬仰与崇拜,并将其视为全体华夏儿女的母亲。

在《远游》一诗中,辜鸿铭表达了跋涉千里、流浪岁月中对故土家园的思念之情。

2.3 辜鸿铭诗中展现的国家大义二:民族振兴:辜鸿铭深知中国民族世世代代以来所经历的苦难和屈辱,他积极呼吁民族自强,唤起人们奋起谋求振兴的意识。

辜鸿铭的“春秋大义”

辜鸿铭手书

据说孔子当年修订《春秋》一书,竭力维护周代礼制,字里行间褒善贬恶,拨乱反正,体现出明确的政治意图和鲜明的政治色彩,这就是后儒所称道的“微言大义”,或曰“春秋大义”。

《孟子》有云:“世衰道微,邪说暴行有作,……孔子成《春秋》而乱臣贼子惧。

”两千五百年后,20世纪初叶的中国和世界,也正是“世衰道微,邪说暴行有作”的年代。

有一位谙熟欧洲文明而服膺儒家传统文化的中国人,再次举起“春秋大义”的旗帜,在国内外发表了大量的英文著述,极力维护中国传统文化的尊严,鼓吹儒家文明的普世价值,在东、西方文化界都产生了深远的影响。

此人就是辜鸿铭。

辜鸿铭(1857-1928)出身于华侨世家,十三岁即赴欧洲求学,十余年中游学于英法德意诸国,归国后长期担任张之洞幕府的洋文案,曾官至清廷外务部左丞。

他精通英、德、法等近十国文字,尤其擅长英文写作,被孙中山、林语堂推为中国第一。

1915年,辜鸿铭在北京出版了《中国人的精神》(Spirit of Chinese People)一书,汉语题名“春秋大义”。

不久即被译成德、法、日等多种文字出版,一时轰动东西洋,在德国甚至掀起了持续十几年的“辜鸿铭热”。

《中国人的精神》是辜鸿铭最有影响的英文代表作品,全书系由作者1914年发表于英文报纸《中国评论》、以“中国人的精神”为核心的系

列论文结集而成。

面对当时西方列强对中华民族的欺凌和对中国文化的歧视,辜鸿铭论述的主旨就是揭示中国人的精神生活,阐发中国传统文化的永恒价值。

辜鸿铭认为,要估价一种文明,必须看它“能够生产什么样子的人,什么样的男人和女人”。

他批评那些“被称作中国文明研究权威”的传教士和汉学家们“实际上并不真正懂得中国人和中国语言”。

他独到地指出:“要懂得真正的中国人和中国文明,那个人必须是深沉的、博大的和纯朴的”,因为“中国人的性格和中国文明的三大特征,正是深沉、博大和纯朴(deep,broad and simple)”,此外还有“灵敏(delicacy)”。

辜鸿铭从这一独特的视角出发,把中国人和美国人、英国人、德国人、法国人进行了对比,凸显出中国人的特征之所在:美国人博大、纯朴,但不深沉;英国人深沉、纯朴,却不博大;德国人博大、深沉,而不纯朴;法国人没有德国人天然的深沉,不如美国人心胸博大和英国人心地纯朴,却拥有这三个民族所缺乏的灵敏;只有中国人全面具备了这四种优秀的精神特质。

也正因如此,辜鸿铭说,中国人给人留下的总体印象是“温良”(gentle,温文尔雅),“那种难以言表的温良”。

在中国人温良的形象背后,隐藏着他们“纯真的赤子之心”和“成年人的智慧”。

辜鸿铭写道,中国人“过着孩子般的生活——一种心灵的生活”,因此,“与其说中国人的发展受到了阻碍,不如说它是一个永不衰老的民族”,一个“拥有了永葆青春的秘密”的民族。

这个“像孩童一

样过着心灵生活”的民族,对于抽象的、刻板的科学技术当然是没有兴趣的。

辜鸿铭以此回应和解释西方人关于中国人的一种根深蒂固的套话:“中国人缺乏精确性”。

他形象地说:“中国的毛笔或许可以被视为中国人精神的象征。

用毛笔书写绘画非常困难,好像也难以精确,但是一旦掌握了它,你就能够得心应手,创造出美妙优雅的书画来,而用西方坚硬的钢笔是无法获得这种效果的。

”

在辜鸿铭看来,不屑于精确的中国人,其“赤子之心”与“成年人的智慧”有机地融为一体,达到了“心灵与理智的完美谐和”:这就是历史悠久的中华民族“永葆青春的秘密”。

他引用“最具中国味道的英国诗人华滋华斯”的长诗《丁登寺》,展现出中国人心灵与理智完美结合而产生的那种“安祥恬静、如沐天恩的心境”。

正是这种心灵状态和精神境界,赋予了中国人那种“难以言状的温良”。

“真正的中国人”的温良,在“真正的中国妇女”或“理想妇女”身上得到了尤为充分、完满的体现。

中国男人的“温文尔雅”,在中国妇女那儿变成了“神圣的、奇特的温柔”。

辜鸿铭承认,在其它国家和民族的理想妇女身上也存在着这种温柔,比如基督教的圣母马利亚,但是与中国的观音菩萨相比,中国的理想女性要在“轻松快活而又殷勤有礼”方面更胜一筹。

他认为《诗经》中的《关雎》一诗描绘出了中国理想女性的三个本质特征,即“悠闲恬静之爱,羞涩或腼腆以及‘debonair’一词所表

达的那种无法言状的优雅和妩媚,最后是纯洁或贞洁”。

谈及中国女性,中国人纳妾的问题自然是一个不可回避的话题。

辜鸿铭将这种现象的“合理存在”归因于中国妇女的“无我教”,或曰“淑女或贤妻之道”:“正是中国妇女的那种无私无我,使得纳妾在中国不仅成为可能,而且并非不道德。

”这显然是一种狡辩,不过这种狡辩也从另一个角度强化了中国妇女幽美而贤淑的理想形象。

中国男人和女人为什么会具有上述精神特征?辜鸿铭认为,这是中国的“良民宗教”长期教化的结果。

所谓“良民宗教”,即指孔孟之道,其“精华”是义与礼,“特别是礼,更为中国文明的精髓”。

辜鸿铭比较了中国与欧洲宗教教义之不同:“欧洲宗教要人们‘做一个好人’,中国的宗教则要人们‘做一个识礼的好人’;基督教叫人‘爱人’,孔子则叫人‘爱之以礼’。

”他自然而然地联系到当时欧洲陷于“一战”炮火的残酷现实,指出这场战争的道德根源正在于不讲礼义而崇信强权。

因此,他要把中国人礼义并重的良民宗教奉送给欧洲,以制止这场世界大战,“把欧洲文明从毁灭中拯救出来”,并为战后文明的重建提供一把“钥匙”。

用中国传统的儒家文化去拯救西方文明,这正是《中国人的精神》一书所标举的“春秋大义”之所在。

历史的发展证明,辜鸿铭的“春秋大义”并没有产生“乱臣贼子惧”的实际效果,他对中国“良民宗教”的普世功用显然是过于自信了。

不过,在“一战”前后的欧洲,特别是德国,由于人们身受战争苦难,对于自身

文明的价值普遍感到失望乃至绝望,而对和平安宁的东方产生了某种朦胧的欣羡,辜鸿铭其人其书就成了他们心目中“希望的使者”。

不仅大学里有人组织“辜鸿铭研究会”,成立“辜鸿铭俱乐部”,他的名字还广泛流传于普通民众之口。

在这股“辜鸿铭热”的推动下,欧洲人对中国与中国文化的了解有所加深,辜鸿铭笔下遵奉良民宗教、社会有条不紊的中国与温文尔雅的中国男人、幽美贤淑的中国女人的形象也广为人们所熟知,乃至成为身陷战乱之中的欧洲人心向往之的一个乌托邦。

真实与否姑且不论,辜鸿铭所阐发的“中国人的精神”和他以中救西的“春秋大义”,在中国人对外传播民族文化的历程中,无疑写下了独特而醒目的一笔。

(苏明明)

(辜鸿铭:《中国人的精神》英文版,外研社,1999)。