AR5(IPCC第五次评估报告)

- 格式:ppt

- 大小:607.50 KB

- 文档页数:30

IPCC第一工作组第五次评估报告对全球气候变化认知的最新科学要点IPCC第一工作组第五次评估报告对全球气候变化认知的最新科学要点随着全球气候变化问题的不断加剧,各国政府和科学家对于气候变化及其影响的研究也越发重要。

联合国气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)的第一工作组负责评估全球气候科学,于2013年发布了第五次评估报告。

本文将介绍该报告中对全球气候变化认知的最新科学要点。

一、气候变化的观测结果和物理机制报告指出,全球气候系统在过去几十年中发生了显著的变化。

主要观测指标,如地球表面以及地球大气温度、海平面上升、冰雪融化、海洋酸化等,均显示了全球气候系统的变暖趋势。

产生这一变化的根本原因是地球能量收支的改变:人类活动导致了大气中温室气体浓度的增加,影响了地球的能量平衡。

二、温室气体排放和温室效应报告确定了人类活动对全球温室气体排放的主要贡献。

温室气体(如二氧化碳、甲烷和氧化亚氮)的排放导致了地球大气中温室效应的增强,进而引起地球的全球变暖。

三、温度变化和海平面上升的证据报告明确了过去几十年来全球温度变化趋势的证据。

数据显示,地球表面温度在20世纪末之后不断上升,并且这一变化速度比以往任何时候都快。

此外,报告还观察到,全球海平面在过去一百多年里持续上升,这主要是由于冰川融化和海洋的热胀冷缩引起的。

四、气候模型的预测和模拟报告介绍了利用气候模型进行未来气候变化预测的工作。

科学家们利用复杂的气候模拟器来模拟和预测全球气候系统的演变。

根据这些模型的结果,未来几十年内地球气候将继续变暖,海平面将持续上升,并伴随着极端天气事件频发等。

五、气候变化对人类和生态系统的影响报告指出,全球气候变化对人类和生态系统都产生了深远的影响。

例如,极端天气事件(如干旱、洪水、热浪等)频发,增加了农业灾害和自然灾害的风险。

此外,气候变化还对水资源、粮食生产、生物多样性和海洋生态系统等方面产生了显著影响。

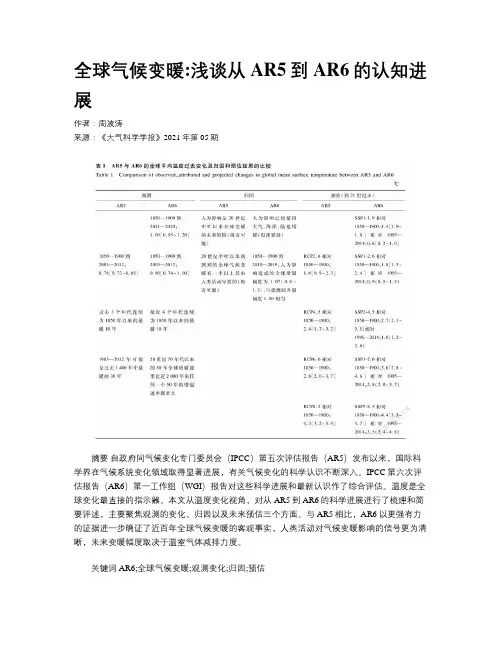

全球气候变暖:浅谈从AR5到AR6的认知进展作者:周波涛来源:《大气科学学报》2021年第05期摘要自政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告(AR5)发布以来,国际科学界在气候系统变化领域取得显著进展,有关气候变化的科学认识不断深入。

IPCC第六次评估报告(AR6)第一工作组(WGI)报告对这些科学进展和最新认识作了综合评估。

温度是全球变化最直接的指示器。

本文从温度变化视角,对从AR5到AR6的科学进展进行了梳理和简要评述,主要聚焦观测的变化、归因以及未来预估三个方面。

与AR5相比,AR6以更强有力的证据进一步确证了近百年全球气候变暖的客观事实,人类活动对气候变暖影响的信号更为清晰,未来变暖幅度取决于温室气体减排力度。

关键词AR6;全球气候变暖;观测变化;归因;预估2021年8月6日,IPCC第54次全会审议通过了第六次评估报告第一工作组报告《气候变化2021:自然科学基础》(以下简称为AR6)。

该报告对气候系统变化科学领域自第五次评估报告第一工作组报告(以下简称为AR5)以来的研究进展和最新成果做了全面、系统的评估,由来自全球65个国家的234位科学家历时三年半完成,我国共有14位科学家参加编写。

AR6报告(IPCC,2021)共分为12章和1个图集,聚焦三大方向:大尺度变化(观测的气候系统变化;气候系统变化的检测归因;未来气候变化预估)、过程理解(全球碳及其他生物地球化学循环和反馈;短寿命气候强迫因子;地球能量收支、气候反馈和气候敏感性;水循环变化;海洋、冰冻圈和海平面变化)和区域信息(全球和区域气候变化的联系;极端天气气候事件;用于区域影响和风险评估的气候变化信息)。

报告内容丰富,覆盖气候系统五大圈层的最新研究进展,体现了当前科学界对气候变化自然科学的最新认知,为全世界认识和应对气候变化提供了科学基础与区域信息。

AR5(IPCC,2013)发布后,秦大河等(2014)全面总结了报告中观测的气候系统变化、气候变化原因、未来气候系统变化预估等方面的亮点结论。

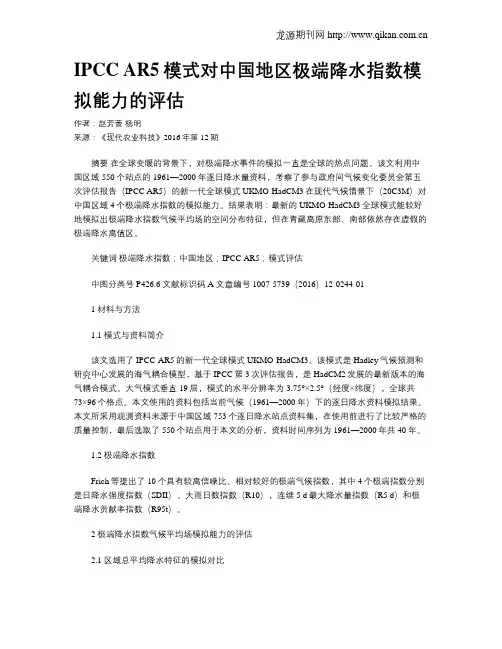

IPCC AR5模式对中国地区极端降水指数模拟能力的评估作者:赵芳萱杨明来源:《现代农业科技》2016年第12期摘要在全球变暖的背景下,对极端降水事件的模拟一直是全球的热点问题。

该文利用中国区域550个站点的1961—2000年逐日降水量资料,考察了参与政府间气候变化委员会第五次评估报告(IPCC AR5)的新一代全球模式UKMO-HadCM3在现代气候情景下(20C3M)对中国区域4个极端降水指数的模拟能力。

结果表明:最新的UKMO-HadCM3全球模式能较好地模拟出极端降水指数气候平均场的空间分布特征,但在青藏高原东部、南部依然存在虚假的极端降水高值区。

关键词极端降水指数;中国地区;IPCC AR5;模式评估中图分类号 P426.6 文献标识码 A 文章编号 1007-5739(2016)12-0244-011 材料与方法1.1 模式与资料简介该文选用了IPCC-AR5的新一代全球模式UKMO-HadCM3。

该模式是Hadley气候预测和研究中心发展的海气耦合模型,基于IPCC第3次评估报告,是HadCM2发展的最新版本的海气耦合模式。

大气模式垂直19层,模式的水平分辨率为3.75°×2.5°(经度×纬度),全球共73×96个格点。

本文使用的资料包括当前气候(1961—2000年)下的逐日降水资料模拟结果。

本文所采用观测资料来源于中国区域753个逐日降水站点资料集,在使用前进行了比较严格的质量控制,最后选取了550个站点用于本文的分析,资料时间序列为1961—2000年共40年。

1.2 极端降水指数Frich等提出了10个具有较高信噪比、相对较好的极端气候指数,其中4个极端指数分别是日降水强度指数(SDII),大雨日数指数(R10),连续5 d最大降水量指数(R5 d)和极端降水贡献率指数(R95t)。

2 极端降水指数气候平均场模拟能力的评估2.1 区域总平均降水特征的模拟对比对中国区域平均年总降水量和1961—2000年3个极端降水指数实况与模拟气候值进行计算,结果发现,中国区域平均的实测平均年总降水量约为591.7 mm,但UKMO-HadCM3模式模拟的平均年总降水量偏高,偏高幅度约为38.3%。

2023年3月20日,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了第六次评估报告综合报告《气候变化2023》。

这份由当前世界最顶级的气候科学家共同撰写的报告整合了自2023年以来IPCC发布的三份工作组报告以及三份特别报告的调查结果,以对当前气候紧急状况与应对方法作出权威和科学的评估。

IPCC报告值得关注的原因很简单,因为它是日益严峻的现实的真实写照,并从科学角度为我们指明了一条出路。

自1990年开始,IPCC每六到七年会发布一次综合科学评估报告,于2023年完成的第五次评估报告(AR5)为2023年达成的《巴黎协定》提供了主要的科学依据。

而最新的第六次评估报告(AR6)的一个关键任务,就是为《巴黎协定》第一次全球盘点提供科学参考,也是2030年前全球气候政策制定和行动的重要参考依据。

科学界向政界阐述一个与政策制定相关的科学结论不是一件容易的事。

原因之一是很少有人去解读充满术语、公式与数据的科学报告,这增加了政策决策者理解报告结论的难度。

而严谨的科学结论总是带着不确定性,政策决策者在面对这样的信息时立即采取有效行动的积极性有限。

尤其是,当应对气候变化意味着需要全球在经济、政策、社会和技术层面进行剧烈转型的时候,这样的沟通难度就更大。

因此,需要在科学上有权威性、在政治上有公信力的组织面向政府和公众用尽可能通俗易懂的话语来报告主流科学对于气候变化的认识与结论。

政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)就是在这种需求下诞生的。

IPCC1988年由联合国环境规划署(UNEP)和世界气象组织(WMO)建立,旨在定期为政治领导人提供关于气候变化的科学评估。

IPCC下设有三个工作组,分别对气候系统与气候变化的科学问题、气候变化的影响与适应气候变化的方法以及减缓气候变化的可能性三方面进行评估。

此外,IPCC还设有国家温室气体清单专题组,为各国编制国家温室气体清单提供指南。

对ipcc第五次评估报告气溶胶-云对气候变化影响与响应结论的解读1. 引言1.1 概述气溶胶-云相互作用是当前全球气候变化研究中的重要课题之一。

随着人类活动的不断增加,例如工业排放、交通尾气以及农业活动等,大量的气溶胶排放进入大气中。

这些气溶胶颗粒可通过各种方式与水汽结合形成云,从而对地球的辐射平衡和大气能量分配产生显著影响。

1.2 文章结构本文将首先介绍气溶胶的定义和来源,包括自然来源和人为源排放等。

接着,我们将深入探讨气溶胶对云形成和演变过程的影响,以及其在辐射平衡方面所扮演的角色。

随后,我们将对IPCC第五次评估报告中关于气溶胶-云对气候变化影响的结论进行概述,并分析其中涉及到的观察结果、模型研究证据及其存在的不确定性。

此外,本文还将评估气溶胶-云效应对全球变暖潜力和适应策略的影响。

最后,我们将提出一些响应措施与政策建议,包括减少人为源气溶胶排放、改善空气质量和加强观测网络以及模型研究等方面。

1.3 目的本文的目的是对IPCC第五次评估报告中关于气溶胶-云对气候变化影响与响应结论进行解读,并总结其中的重要发现和不确定性。

通过深入分析相关研究结果,我们希望能够为进一步认识气溶胶-云效应提供科学依据,同时为制定相应的减缓和适应气候变化的政策建议做出贡献。

2. 气溶胶-云对气候变化的影响2.1 气溶胶的定义和来源气溶胶是指固体或液体微粒悬浮于大气中的细小颗粒物质。

它们可以来自自然源,如火山喷发、海洋风尘等,也可以来自人为活动,如工业排放、交通运输等。

2.2 气溶胶对云的形成和演变过程的影响气溶胶在云形成和演变过程中起到重要作用。

首先,气溶胶可以提供云凝结核,促使水蒸气在大气中凝结成水滴。

其次,气溶胶对云的冷却效应以及影响云颗粒大小和数量等因素,会改变云的光学特性和雨滴分布情况。

另外,高浓度的气溶胶可能导致云中颗粒物增多,从而改变降水模式。

2.3 气溶胶-云辐射相互作用及对地球能量平衡的影响由于气溶胶对太阳辐射具有散射和吸收作用,在大气中形成云时,气溶胶会改变太阳辐射的反射和吸收模式,从而影响地球能量平衡。

IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知2013年,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了第五次评估报告(AR5),这是至今为止最全面、最权威的关于气候变化和其风险管理的报告之一。

AR5对气候变化风险的认知和管理提供了一系列新的见解和策略。

首先,AR5确认了气候变化是全球面临的最重大问题之一,它对人类社会、生态系统和经济造成了广泛而持久的影响。

报告显示,全球温室气体排放的增加是导致气候变化的主要原因,而这一增加主要是由人类活动造成的。

这意味着人类社会必须采取行动来减少温室气体排放,以减缓气候变化的进程。

其次,AR5强调了气候变化的风险管理和适应性策略的重要性。

报告指出,未来几十年内,全球面临着更多的极端天气事件、海平面上升、降水模式改变等风险。

面对这些风险,社会需要制定应对策略,包括适应性措施和减缓措施。

适应性措施包括发展弹性和适应力,调整农业和水资源管理,应对洪水和干旱等。

减缓措施则需要降低温室气体排放,加强碳排放监测和控制,推广清洁能源等。

此外,AR5还突出了不同国家和社区之间在应对气候变化风险上的不平等性。

报告指出,发展中国家更容易受到气候变化的影响,并且在应对风险时面临更大的困难。

因此,为了公平和可持续发展,国际社会需要加强合作,提供金融支持和技术转让,以帮助发展中国家增强适应能力和减轻风险。

AR5还强调了科学和政策制定之间的紧密合作。

报告指出,科学家和政策制定者需要共同合作,以确保科学知识的准确传达,并将其应用于政策决策中。

同时,报告还提出,需要加强科学研究,填补知识空白,提高气候模型和预测的准确性,以更好地了解气候变化风险。

最后,AR5还强调了公众参与和教育的重要性。

报告认为,公民和社区应该加入到风险管理和应对策略的制定中,提高他们对气候变化风险的认识和理解。

教育对于培养公众对气候变化问题的意识和行动至关重要,人们需要通过教育了解气候变化的原因和后果,并感受到自己的责任和能力。

不同代表性浓度路径(RCPs)下21世纪长江中下游强降水预估韩乐琼;韩哲;李双林【摘要】利用政府间气候变化专门委员会第5次评估报告(IPCC AR5)耦合模式相互比较计划第5阶段(CMIP5)中所包含的8个模式资料,对长江中下游强降水的气候特征在21世纪的变化进行预估,并与此前基于第3阶段(CMIP3)的7个模式的预估结果进行了对比.所用资料既包括模式对20世纪的历史模拟,也包括它们在未来高、中、低三种排放情景(即RCP8.5、RCP4.5、RCP2.6三种代表性浓度路径)下的预估试验资料.结果表明:1)不同模式的预估结果有较好的一致性.相对于20世纪最后20 a(1980-1999年),21世纪不仅强降水事件频次、强降水事件的平均强度增加,且年际变率也有所增强.就增加幅度而言,西部强度较小,东部强度较大.2)就不同排放情景相互比较而言,在低排放情景和高排放情景(RCP2.6和RCP8.5)下,降水强度和频次的增长均比在中等排放情景(RCP4.5)下大.3)与之前CMIP3的结果相比,尽管二者均预估未来降水强度和频次增长,但二者增加幅度的空间分布并不一致.在CMIP5中,表现为自西向东幅度递增的特点,而在CMIP3中则中部地区增幅最大.【期刊名称】《大气科学学报》【年(卷),期】2014(037)005【总页数】12页(P529-540)【关键词】CMIP5试验;RCPs;长江中下游;强降水;预估【作者】韩乐琼;韩哲;李双林【作者单位】成都信息工程学院大气科学学院,四川成都610225;中国科学院气候变化研究中心,北京100029;中国科学院大气物理研究所竺可桢-南森国际研究中心,北京100029;中国科学院气候变化研究中心,北京100029;中国科学院大气物理研究所竺可桢-南森国际研究中心,北京100029;中国科学院气候变化研究中心,北京100029;中国科学院大气物理研究所竺可桢-南森国际研究中心,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P435长江中下游地区地形平坦,人口密集,经济和文化发达。

《IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知》篇一一、引言近年来,随着科技的进步和全球环境的不断变化,气候变化已成为全球范围内普遍关注的重大问题。

作为全球气候科学研究的权威机构,IPCC(政府间气候变化专门委员会)第五次评估报告(AR5)对气候变化风险及风险管理的新认知具有重要的指导意义。

本文将就IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知进行深入探讨。

二、IPCC第五次评估报告概述IPCC第五次评估报告是全球气候科学研究的最新成果,该报告通过综合分析全球各地的气候数据和研究成果,对全球气候变化进行了全面、系统的评估。

报告指出,全球气候变化的现象正在加剧,且其影响范围和程度不断扩大。

三、气候变化风险的新认知1. 气候变化的严重性:IPCC第五次评估报告强调了气候变化的严重性,指出其影响已经超越了自然界的自我调节能力,对全球生态系统、农业生产、人类健康等多个领域产生了深远的影响。

2. 极端气候事件的频发:报告指出,随着全球气候变暖,极端气候事件的频发已成为常态。

如极端高温、洪涝、干旱等灾害的频率和强度均有所增加,给人类社会带来了巨大的损失。

3. 区域性气候变化的差异:报告还指出,不同地区的气候变化存在差异。

部分地区的气候变化可能更为显著,而部分地区则可能相对温和。

然而,无论何种情况,气候变化都对当地生态环境和人类社会产生了深远的影响。

四、风险管理的新认知1. 强化国际合作:面对全球性的气候变化问题,各国应加强国际合作,共同应对气候变化带来的风险。

通过分享经验、技术和资源,共同推动全球气候变化治理的进程。

2. 提高应对能力:各国应根据自身国情,制定适合本国的气候变化应对策略。

通过提高气候变化监测、预警和应急响应能力,减少气候变化带来的损失。

3. 强化公众意识:提高公众对气候变化的认识和重视程度,普及气候变化知识,使公众了解气候变化的危害及应对方法。

通过公众的参与和支持,共同推动全球气候变化治理的进程。

气候变暖事实更确凿与人类活动关系密切――气候专家解读IPCC第五次评估报告第一工作组报告2013年10月07日 11:43来源:新民网人参与条评论“最近三个十年中的每个十年均比1850年以来的之前任何一个十年都暖。

”9月27日,在瑞典首都斯德哥尔摩,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告第一工作组报告《气候变化2013:自然物理基础》及决策者摘要,一经发布,立即吸引了全世界关注的目光。

和报告中描述的逐渐攀升的气温一样,气候变暖的话题再次火热。

气候变暖的事实究竟是如何得出的?人类活动到底与气候变暖有何联系?评估报告是如何编写的?中国气象局在其中又扮演着什么样的角色?中国气象报记者采访了国家气候中心副主任、IPCC第一工作组12次会议暨IPCC36次全会中国代表团成员巢清尘。

气候变暖是不争的事实根据报告,“气候系统暖化是毋庸置疑的事实,自1950年以来,气候系统观测到的许多变化是过去几十年甚至近千年以来史无前例的。

”巢清尘告诉记者,“相对于1961年-1990年,1880年-2012年全球地表平均温度约上升了0.85℃。

”截取1880-2012年这段时间,是基于国际上三个独立的气候数据集最早的起始时间,(1850年-1880年全球器测数据有限,再之前几乎无器测数据,难以得出科学的温升判断)。

和IPCC第四次评估报告相比,IPCC第五次评估报告在很多数据方面都有了明显进展,尤其是得到更多量化的科学数据。

例如,在海洋增暖方面,第四次评估报告指出,1961年以来,海洋变暖所吸收热量占地球气候系统热能储量的80%以上;而在第五次评估报告中,1971年至2010年间海洋变暖所吸收热量占地球气候系统热能储量的90%以上,几乎确定的是,海洋上层(0至700米)已经变暖。

与此同时,1979年至2012年,北极海冰面积以每10年3.5%至4.1%的速度减少;自20世纪80年代初以来,大多数地区多年冻土层的温度已升高,升温速度因地区的不同而不同。

IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知气候变化是当今世界面临的最严重的环境问题之一。

尽管科学界多年来一直在研究和警告气候变化的风险,但直到2014年,国际政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第五次评估报告才全面分析了气候变化对人类社会和自然系统的风险以及风险管理的新认知。

本文将对该报告的内容进行总结和分析,以强调其对我们认识气候变化风险的重要性。

首先,IPCC第五次评估报告认为,气候变化将给人类社会造成广泛和深远的影响。

报告强调了气温的升高、降水模式的改变、海平面上升等一系列变化对自然系统、人类健康、农业、水资源、生态系统和社会经济系统的冲击。

报告指出,气候变化增加了极端天气事件的频率和强度,如干旱、洪水、风暴等,这将给人们的生活、经济和社会稳定性带来巨大威胁。

其次,报告还提出了气候变化风险管理的新认知。

报告指出,应对气候变化风险需要跨学科的综合方法,涉及自然科学、社会科学和政策制定等领域。

另外,报告还重点强调了风险管理的重要性。

通过有效的风险管理,可以减少气候变化风险对人类社会的影响。

报告建议制定和实施适应性策略,包括减少排放、提高能源效率、增加自然保护区、改善食品安全等措施,以应对气候变化带来的风险。

此外,报告还强调了风险沟通和认知的重要性。

报告指出,有效的风险沟通可以提高公众对气候变化风险的认知和理解,进而推动社会行动和政策制定。

同时,报告还呼吁加强对气候变化风险的教育和培训,提高公众的气候变化风险意识和能力。

最后,IPCC第五次评估报告还强调了国际合作的重要性。

报告指出,只有通过全球合作和共同努力,才能更好地应对气候变化风险。

报告呼吁国际社会加强信息共享、技术转移和资源支持,促进各国之间的合作和协调,以推动全球气候治理的进展。

总结起来,IPCC第五次评估报告对气候变化风险及风险管理的新认知在以下几个方面做出了贡献:明确气候变化的广泛和深远影响;强调跨学科的综合方法和风险管理的重要性;强调风险沟通和认知的重要性;呼吁国际合作以应对气候变化。

IPCC第五次评估报告第一工作组报告的亮点结论一、本文概述本文旨在深入解读和阐述《IPCC第五次评估报告第一工作组报告》的亮点结论。

作为全球气候变化科学研究的权威报告,IPCC的报告对全球政策制定者和公众了解气候变化现状、潜在影响和未来趋势具有重要影响。

本次报告总结了工作组对气候变化科学的最新理解,包括气候系统的观测变化、气候变化的物理过程、气候变化的社会经济影响以及可能的应对策略等。

本文将对报告中的关键结论进行概述,帮助读者快速把握气候变化领域的最新进展和核心信息。

二、气候变化的科学基础IPCC第五次评估报告第一工作组的核心内容之一在于深入研究和确认了气候变化的科学基础。

这一部分的亮点结论主要包括以下几点:全球变暖的趋势:报告明确指出,全球气候系统正在变暖。

这一结论基于广泛的观测数据,包括全球平均气温的升高、海洋热含量的增加以及极地冰川和积雪的减少等。

这些现象都清楚地表明,全球气候正在发生变化。

人类活动的影响:报告强调,人类活动是导致气候变化的主要原因。

特别是燃烧化石燃料和森林砍伐等活动产生的大量温室气体排放,对全球气候系统产生了显著影响。

这些活动导致了全球温室气体浓度的显著增加,从而引发了气候变化。

气候变化的影响:报告详细描述了气候变化对全球生态系统和社会经济系统的影响。

这些影响包括极端天气事件的增加、海平面的上升、生物多样性的减少以及农业生产力的下降等。

这些影响不仅对自然环境造成了破坏,也对人类社会产生了深远影响。

未来气候变化的预测:基于当前的温室气体排放趋势和气候模型,报告对未来气候变化进行了预测。

预测结果显示,如果温室气体排放继续增加,全球气候变化的趋势将会更加严重。

这将对全球生态系统和社会经济系统造成更大的压力和挑战。

IPCC第五次评估报告第一工作组关于气候变化的科学基础部分的亮点结论强调了全球气候正在变暖的事实,人类活动是导致这一变化的主要原因,以及气候变化对全球生态系统和社会经济系统的影响和未来的预测。

积极应对气候变化实现绿色低碳发展--专家学者解读我国应对气候变化政策主张《人民日报》(2014年09月24日15 版)编者按:联合国气候峰会23日在美国纽约联合国总部举行。

这次峰会正值气候变化国际谈判进入关键阶段,国际社会普遍期待与会各国领导人为2015年巴黎气候大会达成协议提供新的推动力。

本报约请5位专家学者,解读我国的相关政策主张,介绍我国国情、发展阶段、应对气候变化作出的努力和贡献、面对的困难和挑战等。

遏制全球变暖行动刻不容缓秦大河气候变化科学的最新研究结果证明,1750年人类社会工业化以来,大量使用化石燃料排放CO2等温室气体,导致全球尺度的气候系统变暖,20世纪中叶以来进一步加剧,成为制约人类社会可持续发展的重大问题。

鉴于全球气候变化对人类社会影响巨大,世界气象组织(WMO)和联合国环境规划署(UNEP)于1988年联袂组建了联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC),对全球气候变化的科学基础,影响、适应和脆弱性,以及减缓气候变化等问题进行科学评估。

目前,IPCC 第五次评估报告(AR5)的3个工作组评估报告已全部完成,综合报告将于2014年10月下旬完成。

AR5以更多观测事实证明全球继续变暖,解析了工业化以来人类活动和全球尺度的气候变暖之间的因果关系,强调了减缓气候变化、减少温室气体排放的紧迫性,提出了全球温升不超过2℃所需的条件。

报告的发布再次引起国际社会对气候变化科学的关注。

气候变化对自然生态系统和社会经济系统均会产生深刻的影响,包括可能导致海平面上升、海洋酸化、冰冻圈退缩、水循环紊乱(水短缺等)、极端事件频发、生物多样性受损、食物安全受到威胁、人体健康受到损害、灾害加剧等等。

--水资源:随着温室气体浓度的增加,水资源风险将显著增加,21世纪许多干旱亚热带区域的可再生地表和地下水资源将显著减少,部门间的水资源竞争恶化。

升温每增加1℃,全球受水资源减少影响的人口将增加7%。

--生态系统:21世纪将面临区域尺度突变和不可逆变化的高风险,如寒带北极苔原和亚马孙森林;21世纪及以后,加之其他压力作用,大部分陆地和淡水物种面临更高的灭绝风险。

作者: 戴思薇[1] 倪颖[2]

作者机构: [1]江苏第二师范学院科研处,江苏南京210013 [2]南京工程学院能源与动力工程学院,江苏南京211167

出版物刊名: 江苏第二师范学院学报

页码: 12-14页

年卷期: 2014年 第11期

主题词: IPCC WGII AR5 气候变化 可持续发展

摘要:IPCC第五次评估报告依据大量科学数据的研究结论,评估并确认了气候变化对自然系统和人类社会带来的风险影响,其第二工作组报告《气候变化2014:影响、适应和脆弱性》进一步提高了适应、减缓气候变化和可持续发展的科学认知,阐明了气候变化风险与经济社会可持续发展的关系问题.基于IPCC第五次评估报告的相关研究成果,从可持续发展的视角研究气候变化问题,将气候变化的自然科学数据与人文伦理理论相结合,能够明确可持续发展的内涵,推动气候变化适应转型的路径和方法.。

对IPCC第五次评估报告减缓气候变化国际合作评估结果的解读朱松丽;张海滨;温刚;钱国强【期刊名称】《气候变化研究进展》【年(卷),期】2014(10)5【摘要】IPCC第五次评估报告第三工作组报告首次对减缓气候变化国际合作进行了独立成章的评估.主要结论认为,《联合国气候变化框架公约》依然是国际合作主要多边论坛,但对该《公约》基本原则的理解出现分歧,《京都议定书》的表现不尽如人意;目前国际合作机制在架构和参与主体方面日趋多元化;国际合作所面临的主要问题是参与度不够、遵约机制不健全.一个“自下而上”的全球协议、资金和技术激励可以促进广泛参与,贸易措施的介入可以完善气候政策、促进参与和遵约,《公约》外的各种小多边主义通过对接可对《公约》机制起到良好的补充作用.这些评估结论可能对2020年后应对气候变化国际合作产生重要影响.【总页数】8页(P340-347)【作者】朱松丽;张海滨;温刚;钱国强【作者单位】国家发展和改革委员会能源研究所,北京100038;北京大学国际关系学院,北京100871;中国清洁发展机制基金管理中心,北京100045;北京中创碳投科技有限公司,北京 100007【正文语种】中文【相关文献】1.对IPCC第五次评估报告气溶胶-云对气候变化影响与响应结论的解读 [J], 张小曳;廖宏;王芬娟2.减缓气候变化社会经济评价研究的最新进展——对IPCC第五次评估报告第三工作组报告的评述 [J], 邹骥;滕飞;傅莎3.对IPCC第五次评估报告部门减排路径和措施评估结果的解读 [J], 胡秀莲;苗韧4.IPCC第五次评估报告历史排放趋势和未来减缓情景相关核心结论解读分析 [J], 傅莎;邹骥;张晓华;姜克隽5.人类减缓气候变化的途径和前景——IPCC第三工作组第四次评估报告初步解读[J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。