国际法上的个人_Case 1

- 格式:pdf

- 大小:106.46 KB

- 文档页数:4

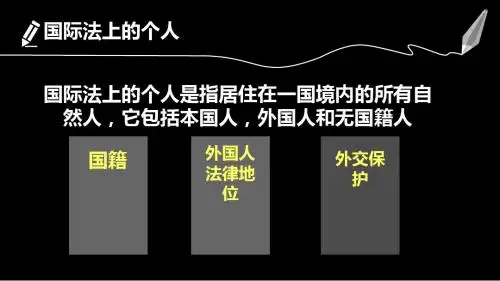

浅析个人在国际法上的主体地位浅析个人在国际法上的主体地位简历大全/html/jianli/个人在国际法上的地位是国际法学界争议较大的问题之一,这里的个人包括自然人、法人和其他组织,但不包括国家元首、政府首脑以及外交代表等履行公共权利的人。

传统国际法认为,个人不具有国际法主体资格,但是第一次世界大战之后,部分国际法学者提出了相反的观点。

《奥本海国际法》在最初主张国家是国际法的唯一主体,但是由詹宁斯和瓦茨修订的《奥本海国际法》指出:“国家可以授予而且有时也的确授予个人—不论是本国人还是外国人—以严格意外的国际权利,即个人不需要国内立法的干预,即可取得并且可以用他们自己的名义在国际法庭上请求执行的权利。

作为实在法的一个问题,认为国家是国家法的唯一主体的观点已经不再可能维持了,人们愈加倾向于认为个人在有限的范围内也是国际法的主体。

”由此可见,国际社会越来越认可个人的国际法主体地位。

那么,关于个人的国际法主体地位有哪些观点?个人取得国际法主体地位有何依据?个人成为国际法上的主体又有何意义呢?一、国际法主体概述要讨论个人能否成为国际法上的主体,首先得明确国际法主体是什么、取得国际法主体资格需要具备哪些条件。

学界普遍认为,国际法主体,又称为国际法律人格者,是指“国际法上的法律关系的当事者,即直接拥有国际法上的权利和义务的法律人格者。

” 作文/zuowen/此外,要取得国际法上的主体资格须具备以下三种能力:(1)独立承受国际法上的权利和义务的能力。

(2)具有独立地参加国际关系的能力。

所谓独立地参加国际关系,是指以自己的名义参加国际关系,具体可以表现在以下几方面,比如参加国际组织和国际会议、缔结国际条约和协定、进行国际求偿和赔偿等。

(3)国际法主体是依国际法确定的国际法律人格者。

国内法律关系的主体是由国内法确定的,与此不同,国际法律关系的主体必须是国际法所确定的国际法律人格者。

浅析个人在国际法上的主体地位个人作为国际法主体的地位历来备受争议。

然而,自联合国宣言的颁布以来,在国际法中个人的地位愈加重要。

在本文中,我们将从几个角度来探讨个人在国际法上的主体地位。

首先,个人作为一个独立的、有自主意识的生命体,其人权与自由得到了国际法的肯定和保障。

联合国宣言确认了人类享有的基本自由和权利,这是一项里程碑式的成就,它承认了个人的发展和尊严是国家和国际社会不可忽视的前提。

根据联合国宣言和其他国际公约,个人的权利包括言论自由、信仰自由、公正审判、财产权利等等。

这些权利不仅是个人自身的权利,它们也是保障个人权利和自由的国际组织和法律体系的重要组成部分。

其次,个人在国际法上的地位还体现在个人的保护和安全上。

国际法通过国际人道法、难民法等规定,确保了个人在战争、冲突、人道主义危机和逃离暴力等情况下的安全和保护。

例如,红十字会、难民署等国际组织就是为了保障个人的权利和生命安全而设立的。

此外,对于个人无法自卫的情况,例如环境破坏、文化遗产破坏等,国际法也提供了相应的保护措施和制度。

第三,个人在国际法中的地位也表现在其对国际关系的影响上。

个人发挥着许多不可替代的角色,例如跨国企业的员工、旅游者、艺术家和学者等等。

个人的移民、学习、旅游和商业活动的流动性是国际化的体现。

这种状态下,个人可以对国际经济、文化、科技和政治造成重大影响,从而影响到国际关系的发展。

此外,个人也是国际投资和贸易的参与者,个人的参与促进了国际经济贸易的自由化和全球化。

除此之外,个人在国际法上的地位还经历了一些争议。

例如,关于国籍、领土、外交和战争等方面的争端就涉及到个人的地位问题。

另外,就国家主权而言,国家拥有独立的权力和自主权,而其与个人的关系则涉及到权力和责任的问题。

当一个国家的国内法与国际法发生冲突时,国际法应优先适用。

然而,这个应该如何实现,仍待进一步探讨和研究。

综合来看,个人在国际法中的地位是其自身权利、国际安全和保护、影响国际关系的重要方面。

1、挪威公债案——国际法院的管辖权、国际协议中的声明保留〖案情〗挪威公债案(Norwegian Loans Case)。

1885年至1909年间,挪威政府和挪威两家银行在法国等外国市场发行了各种不同的公债。

根据法国政府的规定,所有这些公债都载有一个黄金条款,这样,这些公债到期兑换时,应当用黄金或用可兑换黄金的货币来支付;而挪威政府认为,公债的偿还只能由挪威法律来调整,据此,这些公债便只能用挪威克郎(钞票)偿还。

为此,法国政府对其国民行使外交保护,并代表和支持本国公债持有人向挪威提出,要求公债用黄金或用可兑换黄金的货币来支付。

两国在谈判中未能达成协议。

1955年7月6日,法国将次争端向国际法院提出请求书,请求国际法院做出有利于法国公债持有人的判决;而挪威则反对国际法院的管辖权。

(注:本案当事国挪威和法国都发表过接受国际法院强制管辖的声明。

挪威的声明是无保留地接受强制管辖权,但法国的声明则附有一项保留,声明其所接受的强制管辖权不适用于法国政府认为在本质上属于其国管辖之事项。

)〖双主及理由〗法国要求国际法院判决:债务的清偿应当是在息票偿付之日偿付债券息票的黄金价值,并在偿债之日偿付应偿清的债券的黄金价值。

法国政府明确援引《国际法院规约》第36条第2款以及挪威和法国分别于1946年12月16日和1949年3月1日发表的接受国际法院强制管辖的声明,作为国际法院对本案的当事国挪威有管辖权的法律根据。

挪威政府对国际法院的管辖权提出了4条初步反对意见。

其中包括,挪威政府认为,法国提交法院的争端处于国法排他的管辖围之,不属于《国际法院规约》第36条第2款规定的争端,根据法国的声明中的保留,基于对等原则,挪威也可以援引这一保留并将其适用于本案,因而国际法院对本案无管辖权。

因为,对法国政府,挪威不应受比法国政府作出的承诺更多的义务的约束。

〖判决及其依据〗1957年7月6日,国际法院以12票对3票作出裁定:法院对法国提交的该争端无管辖权。

个人在国际法中的地位一、关于个人的主体资格的争议个人是不是国际法的主体,国际法学界观点众多,总体上可以分为两类:肯定说与否定说。

肯定说,即认为个人是国际法的主体,但各法学流派又有不同的主张。

一种观点认为个人是国际法的主体,而且是唯一的主体。

因为国家只是一个抽象的概念,国家承担的国际权利和义务的最终承受者仍是个人。

这种观点过分的强调抽象概念而忽视了国际社会的现实,不适用于实践。

另一种观点认为,个人是国际法的主体,但不是主要的主体,个人只在一定范围内起一定作用,这种观点为较多的法学家所接受。

其基本理论是,国际法的权利和义务可以直接及于个人,因为国际法调整的国家行为实际上是个人以国家机关代表的身份所做的活动,国际权利和义务是通过个人来实现的。

否定说认为个人不是国际法的主体,而是国际法的客体,是国际法调整的对象。

绝大多数中国国际学者,如周鲠生、王铁崖、赵理海等持此种观点。

他们主张在国际法与个人之间存在着国家,国际法上的权利和义务只有通过国家才能及于个人,或者国际法转化为国内法,由国内法贯彻到个人,因此个人不具备国际法主体的资格。

针对肯定说的各个论点,否定个人是国际法主体的学者提出了以下理由:关于外交代表享有外交特权和豁免的问题国际法虽然规定外交代表享有外交特权和豁免,但前提是他们代表国家执行外交职务。

如果他们不是国家代表而只是个人的身份,就不能享有外交特权与豁免了。

其实,外交特权与豁免是一种国家权利而不是个人权利,个人只能依国家代表的身份享有。

关于个人国际罪行的惩处问题国际法中明确规定了“普遍管辖权”,即行为人若触犯了“对抗国际社会罪”,国际社会中任何国家对此犯行之人均有管辖权。

这就是说任何国家和国际法庭对犯有国际罪行的个人有惩处的权利,而罪犯所属国负有不得保护和干涉的义务。

所以,惩处国际罪是一种国家的权利与义务,个人只是惩处的对象。

关于人权保护的问题《联合国宪章》一些国际公约具有保护人权的规定,但是这些国际文件都是国家而不是个人参加制定的,因此个人的人权和基本的自由的保护不是国际法直接赋予个人的,国家在国际公约与个人之间起中介作用。

个人的国际法主体资格关于个人是不是国际法的主体,学界一直有争论,文章通过正面分析国际法主体的构成要件以及反面论证,得出的结论是,个人并不是国际法的主体。

国际法主体是指能够独立、直接享受国际法上权利和承担国际法上义务的国际法律关系的参加者,或者称为国际法律人格者。

主权国家、国际组织、某些特定的民族解放组织的国际法主体地位已经得到了普遍的认同。

争论的焦点就是个人是不是国际法主体。

由于第一次世界大战尤其第二次世界大战以后,出现一些新情况,国际法主体问题变得比较复杂起来,对于个人是否国际法主体的问题,国际间意见极不一致。

个人是不是国际法的主体,在国际法学界主要有以下三种理论:个人是国际法的主体,而且是唯一的主体;个人不是国际法的主体;个人只在一定的国际领域中具有国际法的主体资格。

认为个人是国际法唯一主体的学者主要的依据是,国家只是一个抽象的概念,国家的行为总是通过个人的行为表现出来的,国家承担的国际权利和义务的承受者最终都是个人。

但是这是与传统的国际法理论相违背的,混淆了国家和个人的根本区别。

国家固然要由居民构成,但国家一旦形成就成为独立于社会成员并且凌驾于社会成员之上的权威力量,并且是国际关系的主要参加者,这些都是个人无法替代的。

国家的权利和义务并不等同于个人的权利和义务,国家一直以来都是国际活动的主要参加者,我们不能否定国家的国际法主体资格,否则,由国家参与并维护的国际社会秩序将难以得到保障。

认为个人是国际法的唯一主体,使国际法成为适用于个人的世界法,是对国际法的全盘否定,其错误是显而易见的。

那么个人成为国际法某些领域的主体了吗?笔者的回答是,个人不是国际法的主体。

下面我们就从对国际法主体资格的逐一分析中来寻找答案:根据前面的定义,国际法主体必须具备以下条件:第一,有独立参加国际法律关系的能力国际法是调整国际关系的法律,这就要求参加国际法律关系的主体必须具有独立参加这种关系的能力,即能够独立地进行国际交往,参加国际关系,特别是国际政治关系和国际法律关系,是国际法主体的基本要件。

个人国际法主体随着科学技术的飞速发展和人类文明的进步,全球已经进入“地球村”和“大数据”时代,国家、政府间国际组织、争取独立的民族等主体之间的联系越发密切,各种新的政府间国际组织不断成立,伴随而来的问题就是要不断完善调整国际法主体之间关系的规范,也就是完善国际法以维护国际秩序,保障各种国际关系的良好运转。

在完善国际法的过程中,国际法的主体范围是一个不可避免的问题,在现有的国际关系中,个人的地位越来越突出,文章就个人能否成为国际法主体进行理论探索。

一、个人国际法主体资格不同学说及分析在每一个法律体系中,法律主体是一个不可避免的问题,国际法当然也不例外。

一直以来,人们认为国际法是调整国家与国家之间关系的法律规范,很长的一段时间里,国家被认为是国际法的唯一主体。

但是随着人类文明的不断推进、实践的发展,进入20 世纪后,政府间的国际组织、争取独立的民族也渐渐地获得了国际法有限主体的资格,实现了国际法主体的合理化和多样化。

而个人是否可以成为国际法主体的问题,各国的法学界一直存在争论。

主要有以下四种观点:(一)个人是国际法的主体,而且个人才是唯一的主体这种观点与传统国际法的主体的观点完全相对立,认为只有个人才是国际法的主体,国家和政府间的国际组织等都不是国际法主体。

因为国家或者其他政府间国际组织的行为总是通过每一个个人的行为才能够表现出来的,所以国际法虽然看似是调整国家行为,但是实际上是以国家机关的代表身份活动的个人行为,而且国家的权利义务总是由个人来承受的,没有一个叫做“国家”的人来承受,所以国家的权利义务也只能是组成国家的那些个人的权利义务。

作者认为这一观点是不正确的,至少是存在很大偏见的,因为它从根本上混淆甚至忽视了个人和国家这两个重要概念存在的联系和区别。

当然,国家和社会都是一定数量的个人的结合体,国家的行为和国家的权利义务是要通过个人来实现的,但决不能因此就把国家的权利和义务务与个人的权利和义务完全等同,也不能把国家的行为与个人的行为混为一谈,而且实际上二者也是无法真正等同的。

列支敦士登诉危地马拉——诺特鲍姆案Liechtenstein v.Guatemala——Nottebohm[案例文书]裁定书判决书[案例状态]已审结[涉案国家]列支敦士登危地马拉德国[审理机关]Court of International Justice(国际法院)[判决时间]1955年4月6日[案情摘要]弗里得立希·诺特鲍姆是德国人,24岁时离开了德国到危地马拉(简称危国)居住并在那里建立了他的商业活动中心和发展事业。

直到1943年他的永久居住地都在危国。

期间,去过列支敦士登。

以德国进攻波兰为标志的第二次世界大战开始的一个多月后,他申请取得了列国的国籍。

1940年初,他返回了危国,继续从事他的商业活动,并申请将它在外国人登记册上注明的德国国籍改为列国国籍,得到了危国当局的准许。

1941年12月11日,危国向德国宣战。

1943年11月19日,危国警察当局逮捕了诺特鲍姆,扣押和没收了他在危国的财产和商店。

危国还于1944年12月20日作出了取消把它登记为列国国民的行政决定。

1946年,他获释放后,向危国驻美国领事馆申请返回危国,遭到了拒绝后他只得到列国居住。

同年7月24日,他请求危国政府撤消1944年关于取消他登记为列国国民的决定,也遭到了拒绝,列国于1951年12月7日向国际法院提起诉讼。

列支敦士登的诉求:反对危国逮捕诺特鲍姆和没收他的财产,认为这是违反国际法的,应给予损害赔偿和补救。

危地马拉国方面:不承认诺特鲍姆取得列支敦士登的国籍。

法院于1955年4月6日作出判决:驳回列国的请求,支持危国的抗辩。

[学理词]国籍原则实际国籍联系原则外交保护[法律点]国家行使国内管辖的行为是否必然地或自动地具有国际效力?违背实际国籍原则取得的国籍,该国籍国是否可以此国籍作为行使外交保护权的根据?[案件背景]弗里得立希·诺特鲍姆1881年生于德国汉堡,其父母均为德国人。

以德国国籍法规定,诺特鲍姆出生时即取得了德国国籍。

case_国际条约法_法国诉瑞士_上萨瓦自由区和节克斯区案法国诉瑞士——上萨瓦自由区和节克斯区案France v.Switzerland[案例状态]已审结[涉案国家]法国瑞士[审理机关]Permanent Court of International Justice(常设国际法院)[判决时间]1932年7月6日[案情摘要]由于法、瑞两国对《凡尔赛和约》第435(2)条规定的解释和适用发生了分歧,谈判后,两国缔结了一项协定,将争端提交常设国际法院解决。

法、瑞两国请法院判定:《凡尔赛和约》第435(2)条是否已废除1815年、1816年和1829年文书中有关该两自由区的条款或有使其废除的意图。

法院在1932年7月6日以6票对5票作出判决:认定《凡尔赛和约》第435(2)条没有终止了自由区制度的问题。

[学理词]常设国际法院条约的效力[法律点]一国是能否以不是缔约时所考虑到情势发生变迁为理由,单方废除对第三方设定的权利义务?[案件背景]关于上萨瓦自由区的历史拿破仑战争后,包括法国在内的欧洲列强发表维也纳宣言宣称,若瑞士同意宣言中的内容,它们将承认瑞士在其新疆界内的永久中立。

后瑞士接受了该宣言。

1815年维也纳公会的最后议定书确认了该宣言。

1815年缔结了《巴黎条约》,该约规定法国把部分领土让渡给瑞士,并将其关税线从日内瓦州边界向后撤,建立节克斯自由区。

由于瑞士不是该约的缔约国,根据瑞士的要求,有关相同内容的文件同时必须采取宣言的形式予以发表。

1815年11月制定了一项议定书作为《巴黎条约》的附件,规定撒丁国王也应被请求撤出其在上萨瓦的关税线。

1816年3月,撒丁与瑞士缔结了《都灵条约》,该约第3条规定建立上萨瓦自由区。

1849年,瑞士修改了宪法,废除各州的关税自治,在瑞士边境建立了联邦关税线。

1860年,上萨瓦包括自由区割让给法国,法国从而继承了在上萨瓦将关税线后撤的义务。

一战后,法国意欲废止自由区制度。

国际法国际法总论第⼀章导论第⼀节国际法的名称⼀、近代观点1、“国际法之⽗”,荷兰法学家格⽼修斯,在1625年《战争与和平法》中,万国法。

2、英国法学家边沁,18世纪末,国际法,《道德及⽴法原理⼊门》。

3、public——国际公法。

privite——国际私法⼆、现代观点国际法的概念:在国际交往中形成的,主要调整国家间关系的,有法律拘束⼒的原则、规则和制度的总体。

国际法的特点:1、国际法的主体主要是国家,调整的关系主要是国家之间的关系。

传统观点:国家是国际法的唯⼀主体。

现代观点:国家是国际法的基本主体。

2、国际法主要是国家之间以协议的⽅式指制定的。

3、国际法的效⼒及于整个国际社会。

4、国际法采取不同于国内法的特殊的强制实施⽅式。

第⼆节国际法的效⼒根据(⼀)国际法的效⼒根据——国家间的协议1、国家间的协议反映了各国协调意志。

2、各国达成的协议是各国作为国际法制定者通过⼀定的⽴法程序共同制定的法律⽂件。

3、各国之间的协议是各国强制执⾏国际法的根据。

(⼆)国际法的实在根据1、各国的宪法(1)规定国际法在国内适⽤。

1987年韩国宪法第6条第⼀项:依据宪法缔结和颁布的条约和普遍承认的国际法规与国内法具有同等效⼒。

(2)承认国际法的优越性。

1959年荷兰宪法第63条:如为国际法律秩序发展的必要,条约可与宪法相抵触。

2、各国的实践。

1983年9⽉1⽇韩国民航机007号被前苏联击落。

3、国际条约的规定及国际组织的实践(1)《联合国宪章》第四条规定加⼊联合国的国家要承认宪章中的义务。

(2)各种国际法院是为直接适⽤国际法⽽设置的。

第三节国际法学说⼀、传统学说(⼀)格⽼修斯学派代表⼈物:德国的沃尔夫;瑞⼠的⽡尔特。

1、国际法效⼒的根据是依据⾃然法,是理性。

2、协定是国家的共同同意。

(⼆)⾃然法学派代表⼈物:普芬道夫提出所谓⼈类良知、⼈类理性、⼈类法律意识等⼀些抽象的⾃然法概念,作为国际法效⼒的根据。

(三)实在法学派代表⼈物:荷兰的宾客舒克国际法的效⼒依据,不是如⾃然法学派所说的“理性之所命”,⽽是由于国家的承认;国际法的规则不是依推理的程序来发现,⽽是⽤归纳的⽅法从国际交往中去推求;“公认”是国际法的唯⼀基础。

国外在企业收集、利用公众信息方面的政策、措施、规定、法规。

一、美国1.《隐私权法》1974 年12 月31 日, 美国参众两院通过了《隐私权法》(Privacy Act)1, 1979 年, 美国第96届国会修订《联邦行政程序法》时将其编入《美国法典》。

该法又称《私生活秘密法》, 是美国行政法中保护公民隐私权和了解权的一项重要法律。

就“行政机关”对个人信息的采集、使用、公开和保密问题作出详细规定, 以此规范联邦政府处理个人信息的行为, 平衡公共利益与个人隐私权之间的矛盾。

2该法中的“行政机关”, 包括联邦政府的行政各部、军事部门、政府公司、政府控制的公司, 以及行政部门的其他机构, 包括总统执行机构在内。

该法也适用于不受总统控制的独立行政机关, 但国会、隶属于国会的机关和法院、州和地方政府的行政机关不适用该法。

该法中的“记录”, 是指包含在某一记录系统中的个人记录。

个人记录是指“行政机关根据公民的姓名或其他标识而记载的一项或一组信息”。

其中, “其他标识”包括别名、相片、指纹、音纹、社会保障号码、护照号码、汽车执照号码, 以及其他一切能够用于识别某一特定个人的标识。

个人记录涉及教育、经济活动、医疗史、工作履历以及其他一切关于个人情况的记载。

《隐私权法》规定了行政机关“记录”的收集、登记、公开、保存等方面应遵守的准则。

2.《电子通讯隐私法》到目前为止,美国并没有一部综合性法典对个人信息的隐私权提供保护,主1/foia/privacy/index.html要依靠联邦和州政府制定的各种类型的隐私和安全条例。

其中最为重要的条例是1986 年颁布的《电子通讯隐私法》(The Electronic Communication Privacy Act,简称ECPA)3。

尽管《电子通讯隐私法》还存在不足,但它是目前有关保护网络上的个人信息最全面的一部数据保护立法。

《电子通讯隐私法》涵盖了声音通讯、文本和数字化形象的传输等所有形式的数字化通讯,它不仅禁止政府部门未经授权的窃听,而且禁止所有个人和企业对通讯内容的窃听,同时还禁止对存贮于电脑系统中的通讯信息未经授权的访问及对传输中的信息未经授权的拦截。

希腊诉英国——马弗罗玛提斯巴勒斯坦特许权案Greece v.United Kingdom[案例状态]已审结[涉案国家]希腊(大不列颠)联合王国[审理机关]Permanent Court of International Justice(常设国际法院)[判决时间]1925年3月26日[案情摘要]1914年,希腊国民马弗罗玛提斯与奥斯曼当局签订了两项有关在巴勒斯坦从事某些公共事业的特许权合同,1920年,国际联盟批准英国委任统治巴勒斯坦。

1921年,马弗罗玛提斯写信给巴勒斯坦政府,询问他是否可实施特许权合同,遭到英国的拒绝,并且英国早已将其中一部分特许权给予了鲁登伯格。

马弗罗玛提斯与英国当局进行谈判未果,将该问题提交希腊驻伦敦使馆,两国政府间对该问题的谈判仍未解决问题,希腊政府于1924年5月13日代表马弗罗玛提斯向常设国际法院对英国政府提起诉讼。

1924年8月8日,法院就本案管辖权问题作出判决,确定其有管辖权,1925年3月26日,法院对本案实质问题作出判决。

法院接受了英国就亚法特许权提出的初步反对意见,驳回了有关耶路撒冷特许权的初步反对意见。

对耶路撒冷特许权案的实质问题得出如下结果,(1)耶路撒冷特许权有效;(2)在一段时期内鲁登伯格有权取消马弗罗玛提斯的特许权这样规定不符合受委任国的国际义务;(3)马弗罗玛提斯未遭受损失;(4)驳回希腊提出的赔偿要求;(5)第12议定书第4条适用于马弗罗玛提斯的特许权。

[学理词]管辖权溯及力条约的解释国际性争端[法律点]对于个人与国家间的争议,国际法院是否也有管辖权?条约及条约的解释是否具有溯及力?[案件背景]一、第一次世界大战对巴勒斯坦的影响第一次世界大战的爆发后,一些国家的主权及领土发生了变化。

其中,奥斯曼帝国变成土耳其,并失去了对巴勒斯坦的控制。

在1920年,国际联盟批准英国委任统治巴勒斯坦。

1923年,土耳其在洛桑签订和平条约,放弃了条约规定的其疆界以外领土上的所有权利。

case_国际人权法_伊斯特拉诉乌拉圭酷刑和不人道待遇案伊斯特拉诉乌拉圭——酷刑和不人道待遇案Estrella v.Uruguay[案例文书]判决书[案例状态]已审结[涉案国家]乌拉圭阿根廷[审理机关]United Nations human rights commission(联合国人权委员会)[案情摘要]伊斯特拉是一位阿根廷钢琴家,住在乌拉圭。

1977年,他接到官方通知:作为庇隆主义者,他被认为是乌拉圭政府的反对者。

他和朋友在蒙得维地亚的家中被绑架,并遭受了酷刑,绑架者要求伊斯特拉承认他参加了一个在乌拉圭和阿根廷实施军事行动的计划。

1977年12月23日,伊斯特拉被转移到一个军营,1978年1月20日,他被带到另外的监狱,继续受到不人道的酷刑的对待。

伊斯特拉在监狱一直被关押到1980年2月13日,他出狱后向联合国人权委员会对乌拉圭提出了控诉。

人权委员会最后认为,乌拉圭违反了《公民权利和政治权利国际公约》第7条和第10(1)条。

因此,委员会要求乌拉圭为其违反公约而使伊斯特拉遭受的痛苦对伊斯特拉提供有效的救济,包括赔偿,并采取措施避免类似的事件再次发生。

[学理词]人权[法律点]联合国人权委员会是否可以受理违反人权的控诉?联合国人权委员会的决定是否有法律效力?[案件背景]一、庇隆主义简介庇隆1895年出生于阿根廷,1946年出任阿根廷总统。

他提出以“社会正义、政治主权、经济独立”为口号的庇隆主义。

1947年,庇隆将阿根廷正义党改称为庇隆主义党。

1974年庇隆去世。

二、《公民权利和政治权利国际公约》相关内容第七条任何人均不得加以酷刑或施以残忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罚。

特别是对任何人均不得未经其自由同意而施以医药或科学试验。

第十条1、所有被剥夺自由的人应给予人道及尊重其固有的人格尊严。

2、(甲)除特殊情况外,被控告的人应与被判罪的人隔离开,并应给予适合于未判罪者身份的分别待遇;(乙)被控告的少年应与成年人分隔开,并应尽速予以判决。

巴拉圭诉美利坚合众国——维也纳领事关系公约案

Paraguay v.United States of America——Case Concerning the Vienna

Convention on Consular Relations

[案例文书]命令

[案例状态]

[审理机关]International Court of Justice(国际法院)

[判决时间]1998年11月10日

[案情摘要]

1998年4月3日,巴拉圭共和国以美国弗吉尼亚州当局逮捕、审判巴拉圭国民Angel Francisco Breard先生,未按《维也纳公约》第36条第1款(b)项的规定,告知其根据该条款应该拥有的权利,使之不能及时得到巴拉圭的协助为由,将美利坚合众国诉诸国际法院,并且向国际法院提出作出临时保全措施的请求。

国际法院经审理后,作出了临时保全措施的指示。

1998年11月2日巴拉圭提出撤诉的请求,国际法院征得美国同意后,于1998年11月10日发布命令把巴拉圭撤销诉讼载入记录,并命令把案件从清单上消除。

[案件背景]

一、《维也纳领事关系公约》的有关规定

《维也纳领事关系公约》第36条第1款(b)项规定:遇有领馆辖区内有派遣国国民受逮捕或监禁或羁押候审,或受其他方式的拘禁的情况,经其本人请求时,接受国主管当局应立即迅速通知派遣国领馆。

受逮浦、监禁、羁押或其他拘禁之人致领馆的信件也应由该当局迅速予以递交。

该当局应该将本款规定之权利立即迅速告知当事人。

第5条:领事职务包括“在国际法许可的限度内,在接受国内保护派遣国及其国民的利益……帮助及协助派遣国国民……以不抵触接受国国内施行之办法与程序为限,遇派遣国国民因不在当地或由于其他原因不能于适当期间内自行辩护其权利与利益时,在接受国法院及其他机关中担任其国民的代表或为他安排适当的代表”。

二、巴拉圭和美国的情况

巴拉圭和美国均是《维也纳领事关系公约》和任择议定书的缔约方,并且双方都不存在保留的情况。

[案件事实]

弗吉尼亚州当局于1992年逮捕了巴拉圭国民Angel Francisco Breard先生,在1993年阿林顿县巡回法院经审判,将他定罪为刑事杀人并判处死刑,而未按《维也纳公约》第36条第1款(b)项的规定,把他根据该条款应该拥有的权利告诉他;弗吉尼亚州当局也未将Breard先生被拘留一事通知巴拉圭领事官员。

直至1996年,巴拉圭才从自己的消息来源获知Breard先生入狱并被判处死刑的情况。

至向国际法院起诉前,巴拉圭从外交、法律等多方面进行了努力,但均未成功。

于是巴拉圭共和国在1998年4月3日,指称对方违反1963年4月24日《维也纳领事关系公约》为由,向法院书记官处递交请求书,对美利坚合众国提起诉讼。

[当事人诉求]

一、巴拉圭的请求书

巴拉圭在请求书指出,弗吉尼亚州当局于1992年逮捕了巴拉圭国民Angel Francisco Breard先生;弗吉尼亚一法院(阿林顿县巡回法院)1993年对他进行了起诉和审判,将他定罪为刑事杀人并判处死刑,而未按《维也纳公约》第36条第1款(b)项的规定,把他根据该条款应该拥有的权利告诉他;按照规定,他有权要求将他被捕和遭拘留一事通知他所属国家的领事馆,并有权与领事馆联系;此外,请求书中指称弗吉尼亚州当局未将Breard先生被拘留一事通知巴拉圭领事官员,而领事官员只是在巴拉圭政府自行得知Breard先生在美国被关押后才从1996年起向他提供协助。

二、巴拉圭请法院裁决并宣布如下:

“(l)如以上事实陈述所述,美国对Angel Francisco Breard先生进行逮捕、拘留、审判、定罪和判刑,违背了它应对巴拉圭行使自身权利和根据《维也纳公约》第5和36条规定对其国民行使外交保护权承担的法律义务;

(2)因此巴拉圭有权要求恢复原状;

(3)美国有国际法律义务不采用‘程序失当’的原则或其国内法的其他任何原则来阻碍《维也纳公约》第36条所赋权利的行使;

(4)美国有国际法律义务在今后对Angel Francisco Breard先生或在其境内的任何其他巴拉圭

国民进行拘留或提起刑事诉讼时履行上述的国际法律义务,不管采取这些行动的是制宪机构、立法机构、行政机构、司法机构还是其他机构,不管这一机构在美国体制中是属于最高级地位还是下级地位,也不管该机构的职能是国际性的还是国内性的;

且根据上述的国际法律义务,

(l)对Angel Francisco Breard先生强加的任何有悖于国际法律义务的刑事责任均为无效,且美国有关法律当局应视其无效;

(2)美国应恢复以前的状态,即回到在违背美国的国际法律义务情况下对巴拉圭国民进行拘留、起诉、定罪和判刑之前的局面;

(3)美国应向巴拉圭保证不会再出现这种非法行动。

”

三、巴拉圭提交的要求指示采取临时措施的紧急请求

“鉴于有关当局……可能将一巴拉圭公民处以死刑这一情况极为严重和紧迫”,巴拉圭于同日即1998年4月3日提交了一项要求指示采取临时措施的紧急请求,请法院在对本案作出最终判决前指示:“(a)美国政府采取必要措施,确保Breard先生在本案未处理完之前不被处决;

(b)美国政府向国际法院报告为执行以上(a)分段已采取的行动以及这些行动的结果;

(c)美国政府确保不因国际法院对本案案情实质作出的任何裁决而采取任何可能危害巴拉圭共和国权利的行动。

”

[裁判要旨]

一、法院对采取临时措施请求的处理

国际法院根据《国际法院规约》第41条所享有的采取临时保全措施的权力,其目的在于保护当事方在终局判决作出前各自所享有的权利(the respective rights),从而避免在诉讼过程中对所争议的权利造成不可弥补的损害。

法院必须考虑采取类似的措施以保护法院将会对之作出裁决的、属于起诉方或应诉方的权利。

在本案中,由于Breard先生的死刑执行期定于1998年4月14日,如果按期处决Breard先生,必将导致国际法院无法就巴拉圭所寻求的法律救济进行裁判,因此会对巴方所请求的权利造成不可弥补的损失。

基于上述理由,法院,在命令中一致指示:

美国应采取它可以采取的一切措施,确保Angel Francisco Breard在就此一诉讼作出最后裁决前不被处决,并应将它为执行本命令所采取的所有措施通知本法院;并决定本法院在作出最后裁决前应审理构成本命令主题的那些事项。

施韦贝尔院长和小田法官及科马罗法官对命令附加了声明。

二、巴拉圭提出撤诉请求,美国同意其请求之后,法院的处理

1998年11月2日,巴拉圭写信通知法院,它希望有偏袒地撤销这项诉讼,并请求把案件从清单上消除。

在美国通知法院它同意巴拉圭的请求后,法院于1998年11月10日发布命令(《1998年国际法院判例汇编》,第426页),把巴拉圭撤销诉讼载入记录,并命令把案件从清单上消除。