第四章 细胞质膜

- 格式:pdf

- 大小:177.46 KB

- 文档页数:5

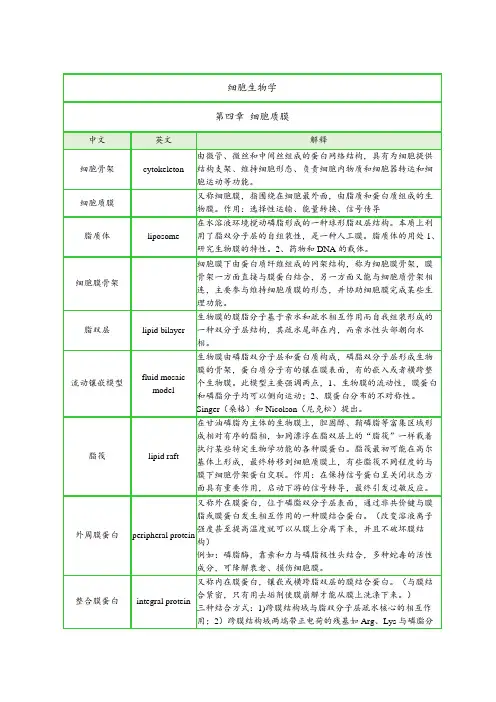

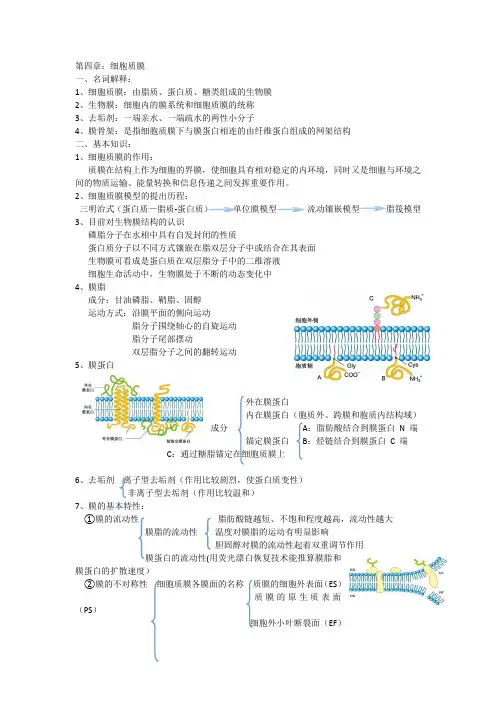

第四章:细胞质膜一、名词解释:1、细胞质膜:由脂质、蛋白质、糖类组成的生物膜2、生物膜:细胞内的膜系统和细胞质膜的统称3、去垢剂:一端亲水、一端疏水的两性小分子4、膜骨架:是指细胞质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构二、基本知识:1、细胞质膜的作用:质膜在结构上作为细胞的界膜,使细胞具有相对稳定的内环境,同时又是细胞与环境之间的物质运输、能量转换和信息传递之间发挥重要作用。

2、细胞质膜模型的提出历程:三明治式(蛋白质—脂质-蛋白质)单位膜模型流动镶嵌模型脂筏模型3、目前对生物膜结构的认识磷脂分子在水相中具有自发封闭的性质蛋白质分子以不同方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面生物膜可看成是蛋白质在双层脂分子中的二维溶液细胞生命活动中,生物膜处于不断的动态变化中4、膜脂成分:甘油磷脂、鞘脂、固醇运动方式:沿膜平面的侧向运动脂分子围绕轴心的自旋运动脂分子尾部摆动双层脂分子之间的翻转运动5、膜蛋白外在膜蛋白内在膜蛋白(胞质外、跨膜和胞质内结构域)成分A:脂肪酸结合到膜蛋白N 端锚定膜蛋白B:烃链结合到膜蛋白C 端C:通过糖脂锚定在细胞质膜上6、去垢剂离子型去垢剂(作用比较剧烈,使蛋白质变性)非离子型去垢剂(作用比较温和)7、膜的基本特性:①膜的流动性脂肪酸链越短、不饱和程度越高,流动性越大膜脂的流动性温度对膜脂的运动有明显影响胆固醇对膜的流动性起着双重调节作用膜蛋白的流动性(用荧光漂白恢复技术能推算膜脂和膜蛋白的扩散速度)②膜的不对称性细胞质膜各膜面的名称质膜的细胞外表面(ES)质膜的原生质表面(PS)细胞外小叶断裂面(EF)原生质小叶断裂面(PF)膜脂的不对称性(糖脂分布细胞质膜外侧、细胞器膜内侧)膜蛋白的不对称性8、膜骨架与红细胞成熟的红细胞没有细胞器,质膜是它的惟一结构,并且易于提纯和分离,是研究膜和膜骨架的最好材料。

9、膜的基本功能为细胞的生命活动提供较为稳定的内部环境参与物质运输与能量传递为许多酶提供结合位点,使酶促反应高效有序进行。

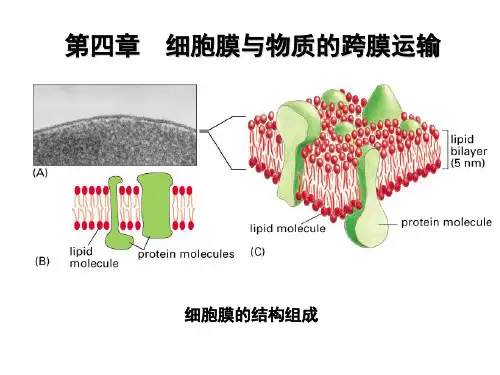

第四章细胞质膜第一节细胞质膜的结构模型与基本成分一细胞质膜的结构模型发现过程:1925年,E.Gorter和F.Grendel通过对红细胞质膜的研究揭示了质膜是由双层脂分子构成的。

之后,Davson和Danielli推测出质膜中含有蛋白质成分,并提出三明治式模型—蛋白质-脂质-蛋白质1959年,Robertson提出单位膜模型,并大胆推测所有的生物膜都是由蛋白质-脂质-蛋白质的单位膜构成。

这一推测得到了X射线分析结果的支持Singer和Nicolson在1972年提出生物膜的流动镶嵌模型,该模型得到了各种实验结果的支持。

1975年Uuwin和Henderson首次报道了质膜蛋白菌紫红质的三维结构,他是一个跨膜蛋白镶嵌在膜上。

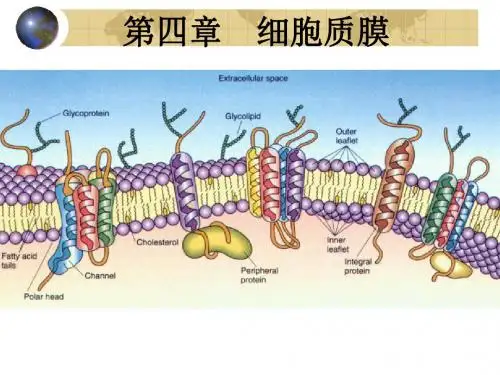

流动镶嵌模型强调:1,膜的流动性,即膜蛋白和膜脂都可以流动;2.膜蛋白分布的不对称性,有的在膜表面,有的镶嵌,有的跨膜。

Simons在1988年提出了脂筏模型。

脂筏模型—在生物膜上胆固醇,鞘磷脂等富集区域形成相对有序的脂相,如同漂浮在脂双层上的脂筏一样载着执行某些特定生物学功能的各种膜蛋白。

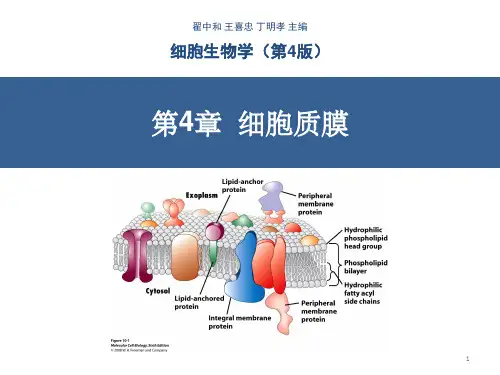

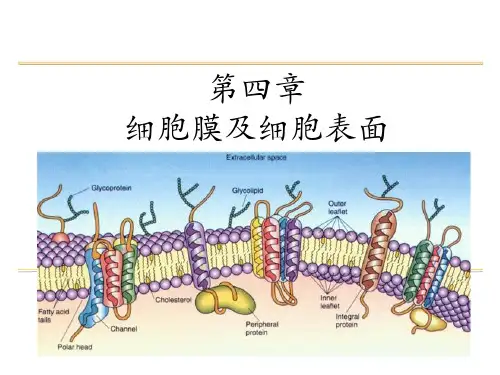

生物膜结构归纳总结:1.具有极性头部和非极性尾部的磷脂分子在水相中具有自发形成封闭的膜系统的性质,磷脂分子以疏水性的尾部相对,极性头部朝向水相形成脂双分子层,每层磷脂分子称为一层小叶。

2.蛋白质分子以不同的方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,蛋白质的类型,蛋白质分布的不对称性及其与脂分子的协同作用赋予生物膜各自的特性与功能。

3.生物膜可看成是蛋白质在双层脂分子之中的二维溶液。

膜蛋白与膜脂之间,膜蛋白与膜蛋白之间及其与膜两侧其他生物大分子的复杂的相互作用,在不同成度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。

4.在细胞生长和分裂整个生命活动中,生物膜在三维空间上可出现弯曲,折叠,延申等改变,处于不断的动态变化中。

二、膜脂(一)成分1.甘油磷脂构成了膜脂的基本成分,占整个膜脂的一半以上。

是3-磷酸甘油的衍生物.主要在内质网合成主要特征:1,具有一个与磷酸基团相结合的极性头部和两个非极性的尾部,但是存在于线粒体和某些细菌质膜上的心磷脂除外,它有4个尾部。