岩屑鉴定及描述方法

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:3

岩屑鉴定及描述方法1、碎屑岩的描述方法岩屑鉴定要有专人负责,现场鉴定除用肉眼观察外,须使用放大镜、双目镜、各种试齐及简易鉴定方法。

鉴定过程中应剔去泥皮、掉块等假屑,目估各种岩屑百分含量变化,遵循逐包鉴定,上下对比,大套观察,分层描述的原则。

岩性描述的内容包括颜色、矿物成分、结构、构造、含油气性、化石、含有物、孔洞裂隙(缝)发育情况、次生变化等。

要求定名准确,条理清楚,文字简练。

颜色描述观察描述颜色时,要以干燥、新鲜面为准,要求采用“复合色”的描述方法(主要颜色在前,次要颜色在后)。

不用实物类比描述方法,如砖红色、猪肝色等。

要注意局部变化情况,如均不均匀,色斑及条带的分布规律等。

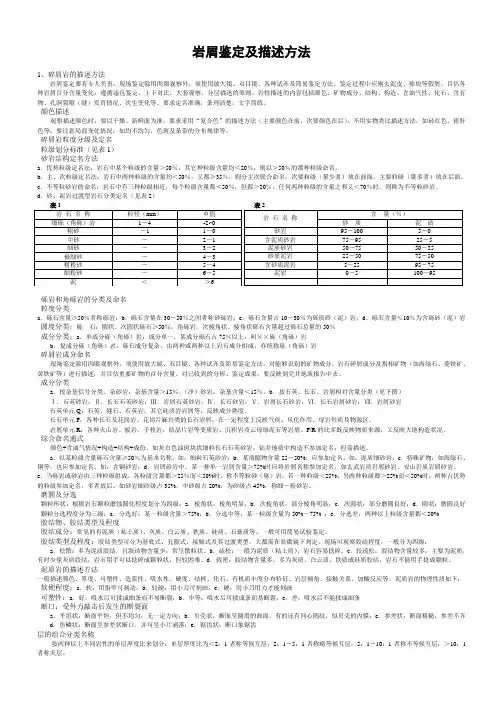

碎屑岩粒度分级及定名粒级划分标准(见表1)砂岩结构定名方法a.优势粒级定名法:岩石中某个粒级的含量>50%,其它种粒级含量均<20%,则以>50%的那种粒级命名。

b.主、次粒级定名法:岩石中两种粒级的含量均<50%,又都≥35%,则分主次联合命名,次要粒级(量少者)放在前面,主要粒级(量多者)放在后面。

c.不等粒砂岩的命名:岩石中有三种粒级相近,每个粒级含量都<50%,但都>20%,任何两种粒级的含量之和又<70%时,则称为不等粒砂岩。

d.砂、泥岩过渡型岩石分类定名(见表2)砾岩和角砾岩的分类及命名粒度分类a.砾石含量≥50%者称砾岩;b.砾石含量在30-50%之间者称砂砾岩;c.砾石含量占10-30%为砾质砂(泥)岩;d.砾石含量≤10%为含砾砂(泥)岩圆度分类:砾石:圆状、次圆状砾石≥50%;角砾岩:次棱角状、棱角状砾石含量超过砾石总量的50%成分分类:a.单成分砾(角砾)岩:成分单一,某成分砾石占75%以上,叫××砾(角砾)岩b.复成分砾(角砾)岩:砾石成分复杂,由两种或两种以上岩石成分组成,亦统称砾(角砾)岩碎屑岩成分命名现场鉴定除用肉眼观察外,须使用放大镜、双目镜、各种试齐及简易鉴定方法,对能够识别的矿物成分,岩石碎屑成分及指相矿物(如海绿石、菱铁矿、黄铁矿等)进行描述,并目估重要矿物的百分含量。

第一部分岩屑描述实例一、泥岩类描述顺序:颜色主次、质地、硬度、造浆程度、含有物。

泥岩:主要为灰褐色,见少量红褐色。

微含粉砂质,含灰质弱~中等(碳酸钙含量9~14%,碳酸镁钙含量0~2%);性软,吸水性强,可塑性好,微造浆。

岩屑呈团块状(注:因特殊情况造成岩屑失真的不要求描述岩屑形状)。

粉砂质泥岩:灰褐色,见少量褐色。

粉砂质分布较均,含灰质弱(碳酸钙含量7~8%);性软,吸水性强,可塑性中等。

岩屑呈团块状。

灰质泥岩:灰色。

碳酸钙含量26%,灰质分布较均;性较硬,吸水性、可塑性中等。

岩屑呈碎块状。

碳质泥岩:深灰色。

碳质含量较重,分布不均匀,偶见煤屑(较大岩屑可见宽0.5~1.0mm 煤线零星分布);性较硬,不染手,点火不燃。

吸水性、可塑性差。

岩屑呈片状。

凝灰质泥岩:灰黑色。

凝灰质分布不均。

性硬、脆,断口粗糙,吸水性、可塑性差。

岩屑呈片状。

硅质泥岩:绿灰色。

微含灰质(碳酸钙含量3%),表面光滑平整,硅质分布均匀;性坚硬,断口平坦,吸水性、可塑性差。

岩屑呈小片状(注:断口平坦、边缘锋利是含硅质的重要特征之一)。

盐质泥岩:褐色。

由于本段使用欠饱和盐水钻井液,盐被溶解,岩屑量较少且局部见盐垢,根据氯根、钻时及电导率的变化综合判断为盐质;含灰质(碳酸钙含量8~21%)不均,局部富集,微含云质(碳酸镁钙含量1~2%)。

性硬,吸水性、可塑性差。

岩屑呈碎块状。

膏质泥岩:浅褐色为主,少量红褐色。

微含灰质(碳酸钙含量3~4%),膏质分布较均匀(与稀盐酸反应后的澄清液与氯化钡作用生成浓度较高的白色絮状沉淀物);性较软,吸水性与可塑性中等,一般不易造浆。

岩屑呈团块状。

二、煤层描述顺序:颜色,质地,光泽,染手程度,含有物,可燃性煤:黑色。

煤质较纯,具非金属光泽。

性较硬、脆。

染手,点火可燃,有烟。

岩屑呈碎块状(注:碳化程度高的煤一般具非金属光泽)。

煤层(岩心):黑色为主,局部灰黑色及褐黑色。

煤质较差,含泥质较重;性脆、易碎,呈层状,层厚一般为3~10cm;点火不燃,冒黑烟,有SO2刺鼻味;可见较多碳化程度低的植物碎片。

岩屑、岩芯描述要领以及岩屑、岩芯描述要领发布时间:2008年1月9日阅读次数:569岩屑、岩芯描述其主要意义是建立本井所在部位的地层岩性剖面和油气水显示层剖面,并且为油气田开采及油气储量计算提供可靠的各类参数,因为通过岩屑、岩芯描述可以初步了解本井乃至本区块地层岩性、油气水显示层特征、生储盖组合关系及岩相古地理沉积相特征,故岩屑、岩芯描述的好差衡量标准也就显而易见了。

本文就岩屑、岩芯描述要点依据规范进行探讨,仅供广大描述者参考,谬误之处,敬请同行们批评指正。

1、岩屑描述1.1砂质岩(1)细粒岩屑长石砂岩:浅灰色。

成分石英60%、长石25%、岩屑15%。

具细粒结构:其中细砂75%,粉砂20%,中砂5%。

次棱角状,分选中等。

胶结物泥质为主,灰质次之,较疏松。

油气显示:无。

(2)泥质粉砂岩:浅灰色,色因含泥质不均略显深浅不均。

泥质30%,粉砂70%。

成份石英为主、长石次之,岩屑少量。

具泥质粉砂结构:粉砂90%,细砂10%。

普含泥,局部富集,且成条带状、团块状分布。

次棱角状,分选好。

泥质胶结,较疏松。

油气显示:无。

(3)含砾中粒岩屑石英砂岩:浅灰色。

砾石8%,砂质92%。

砾石成份以硅质岩砺为主,少量变质岩砾,粒径一般1—3mm,最大可达9mm。

砂岩成份石英80%、长石5%、岩屑15%。

具含砾中砂岩结构:其中中砂52%,细砂40%,砾石8%。

砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选中等。

泥质胶结,较疏松。

油气显示:无。

(4)砾质中粒长石岩屑砂岩:浅灰色。

砾石30%,砂质70%。

砾石成份以硅质岩砾为主,少量变质岩砾,粒径一般2—4mm,最大可达10mm。

砂岩成份石英65%、长石15%、岩屑20%。

具砂粒结构:其中砾石40%,砂质60%。

砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选差。

泥质胶结,疏松。

油气显示:无1.2泥质岩(1)泥岩:深灰色,色深且均。

性硬、脆,平坦状断口。

局部可见少量植物茎化石,滴酸不起泡。

(2)粉砂质泥岩:浅灰色,色因含粉砂不均略显浅不均。

岩屑砂岩鉴定报告1. 引言岩屑砂岩是一种由岩屑粒子组成的沉积岩石。

通过对岩屑砂岩的鉴定,可以了解其成因和特征,从而对地质环境进行推测和解读。

本报告将介绍岩屑砂岩的鉴定步骤和主要特征。

2. 鉴定步骤2.1 取样从岩屑砂岩的露头或岩芯中取得代表样品。

在取样过程中,应注意保持样品的完整性和代表性。

2.2 宏观观察使用肉眼对岩屑砂岩样品进行宏观观察。

注意观察样品的颜色、构造、矿物颗粒的大小和形状等特征。

2.3 细观观察将样品制成薄片,并使用显微镜进行细观观察。

观察样品中的矿物组合、岩屑粒子的成分以及结晶度等特征。

2.4 矿物鉴定通过显微镜下观察矿物的形态、颜色、折射率等特征,结合矿物鉴定手册或数据库,确定岩屑砂岩中的主要矿物类型。

2.5 成因分析根据岩屑砂岩的特征和矿物组合,结合地质背景,进行成因分析。

常见的岩屑砂岩成因包括破碎岩屑砂岩、风成岩屑砂岩、水成岩屑砂岩等。

3. 主要特征岩屑砂岩具有以下主要特征:3.1 颗粒组成岩屑砂岩的颗粒主要由岩屑粒子组成,岩屑粒子的大小和形状多样。

3.2 颗粒排序岩屑砂岩中的颗粒排序可以反映其沉积环境,一般分为均一排序和不均一排序两种。

3.3 粘结物岩屑砂岩中的粘结物可以是碳酸盐、黏土矿物等,粘结物的类型和含量也可以提供岩石的成因信息。

3.4 孔隙度岩屑砂岩的孔隙度会影响其物理性质和储层特征,孔隙度的大小和分布可以通过孔隙度测定仪器进行测试和分析。

3.5 断层与节理岩屑砂岩中的断层和节理可以影响岩石的稳定性和工程性质,需要进行详细观察和记录。

4. 结论通过岩屑砂岩的鉴定,可以得出以下结论:•岩屑砂岩的成分主要由岩屑粒子组成,颗粒排序不均一,粘结物为碳酸盐。

•根据矿物组合和成因分析,岩屑砂岩可能是由水成岩屑砂岩形成的。

•岩屑砂岩具有一定的孔隙度和断层节理特征。

5. 参考文献[1] 丁晓, 岩石学. 北京: 中国地质大学出版社, 2012. [2] 邓小新, 王昌龙. 地质样品取样与制样技术. 北京: 科学出版社, 2014.。

钻井地质——岩屑识别与描述——碳酸盐岩AT40井油迹砂屑泥晶灰岩:浅黄灰色;矿物成分为方解石100%;具砂屑泥晶结构,泥晶75%,砂屑25%;砂屑成分为灰白色方解石颗粒,粒径0.50-2.00mm,次圆-圆状;岩屑呈碎条状,性硬、脆,断口呈贝壳状,滴加浓度5%的稀盐酸反应强烈,完全反应残留液较清澈,残留物见少量黑色有机质,滴加镁试剂无蓝色沉淀生成。

岩屑中见少量灰白色半透明方解石晶体,呈半自形-它形晶,晶粒0.5-2.5mm;见少量微裂缝被黑色有机质或次生方解石半充填-全充填。

少量岩屑面上可见微量黄铁矿晶体,呈星点状分布。

油迹泥晶砂屑灰岩:浅黄灰色;矿物成分方解石100%,具泥晶砂屑结构,泥晶30-40%,砂屑60-70%;其中砂屑成分为方解石,粒径0.5-2.0mm,次圆-圆状;岩屑呈片状,性硬、脆,断口呈贝壳状,滴5%稀盐酸反应强烈,完全反应残留液较清澈,残留物见少量黑色有机质,滴加镁试剂无蓝色沉淀生成。

岩屑中见少量灰白色半透明方解石晶体,呈半自形-它形晶,晶粒0.5-1.0mm;少量微裂缝被黑色有机质或次生方解石半充填-全充填。

少量岩屑面上可见微量黄铁矿晶体,呈星点状分布。

泥质泥晶灰岩:浅灰色,色匀,矿物成分中方解石占70-75%,泥质占25-30%,泥质分布均匀;泥晶结构;岩屑呈片状,性硬、脆,致密,断口呈平坦状;滴5%稀盐酸反应强烈,完全反应溶解液较浑浊,残留物为黄色泥质,滴镁试剂无蓝色沉淀生成。

泥质泥晶灰岩:黄灰色,矿物成分中方解石占65-75%,泥质占25-35%,泥质分布均匀,泥晶结构,性硬、脆,致密,岩屑呈片状,断口呈贝壳状;滴5%稀盐酸反应强烈,完全反应溶解液浑浊,残留物为黄色泥质,滴镁试剂无蓝色沉淀生成。

泥质泥晶灰岩:黄灰色,矿物成分中方解石占60-70%,泥质占30-40%,泥质分布较均匀,泥晶结构,性硬、脆,致密,岩屑呈片状,断口呈贝壳状;滴5%稀盐酸反应强烈,完全反应溶解液浑浊,残留物为黄色泥质,滴镁试剂无蓝色沉淀生成。

岩心岩屑描述内容和方法一、岩心岩屑描述的内容:1.颗粒物质的组成:岩心岩屑描述主要关注岩石中的颗粒物质,根据颗粒物质的大小、形状、颜色等特征,将其分为不同的类别,如石英颗粒、长石颗粒、角砾岩屑等。

2.岩石中的胶结物质:除了颗粒物质,岩心岩屑描述还需要描述岩石中的胶结物质,包括胶结物的类型、含量和特征等。

3.粒度分析:除了对颗粒物质进行描述外,岩心岩屑描述还包括对岩石颗粒物质的粒度进行分析,如粒度分布曲线、平均粒径等。

二、岩心岩屑描述的方法:1.直接观察法:将岩心岩屑直接放置在显微镜下观察,通过对颗粒物质的形态、大小、颜色等特征进行描述和分析。

2.显微照相法:使用显微照相仪对岩心岩屑进行照相,可以用于记录和分析岩心岩屑的形态和颜色,并进行进一步的定量分析。

3.粒度分析仪法:使用粒度分析仪对岩心岩屑进行粒度分析,通过测量颗粒物质的大小和分布,可以得到岩石颗粒物质的粒度特征。

4.电子显微镜法:使用电子显微镜对岩心岩屑进行观察和分析,可以得到更高分辨率的图像,进一步研究岩石中颗粒物质的细节结构和成分。

三、岩心岩屑描述的步骤:1.岩心岩屑的收集和处理:将岩心样品进行细分处理,取出岩心中的颗粒物质,并进行初步的清洗和干燥处理。

2.直接观察:将岩心岩屑放置在显微镜下进行观察,描述颗粒物质的形态、大小、颜色等特征。

3.粒度分析:使用粒度分析仪对岩心岩屑进行粒度分析,得到岩石颗粒物质的粒度特征,并绘制粒度分布曲线。

4.光学显微照相:对岩心岩屑进行显微照相,记录和分析岩石中颗粒物质的形态和颜色。

5.电子显微镜分析:对选取的岩心岩屑样品进行电子显微镜分析,获取更高分辨率的图像,并研究颗粒物质的细节结构和成分。

岩心岩屑描述是地质学研究中的重要手段之一,可以为岩石成因、岩石变质和变形过程等提供重要的信息。

通过对岩心岩屑的描述和分析,可以揭示岩石形成的环境条件、岩石演化过程以及岩石变形的历史,对于地质学研究有着重要的意义。

岩屑录井技术在钻井过程中,随着泥浆一起被带至地面的那些地下岩石碎块叫作岩屑,俗称为“砂样”。

在钻井过程中,按一定的时间顺序、取样间距以及迟到时间,将岩屑连续收集、观察并恢复井下剖面的过程即为岩屑录井。

岩屑录井过程中产生的资料即为岩屑录井资料。

通过岩屑录井可以掌握井下地层层序、岩性、,初步了解钻遇地层的含油、气、水情况。

岩屑录井具有成本低、简便易行、了解井下地质情况及时、资料的系统性强等优点。

(一)岩屑的采集及整理1. 迟到时间的计算及测定岩屑录井首先是要获取有代表性的岩屑。

为此,要求井深必须准确、井底岩屑的迟到时间必须准确。

岩屑的迟到时间是指岩屑从井底返到井口的时间。

井深的准确性一般是通过准确的计量钻具,而确定岩屑的迟到时间通常运用以下两种方法。

(1)计算法理论计算岩屑迟到时间的公式为:T迟 = V/Q = [∏(D2-d2)/(4Q)]×H (1-1)式中 T迟-岩屑迟到时间(min);V-井限与钻具之间的环形空间容积(m³);Q-泥浆泵排量(m³/min);D-井径,即钻头直径(m);d-钻具外径(m);H-井深(m)。

对同处于井底的泥浆与岩屑上返所需时间来说,岩屑比泥浆要多,而计算迟到时间时所用的参数是泥浆参数。

理论计算的迟到时间与实际迟到时间有一个差值存在,因而对于计算机系统中通过计算得到的一个迟到时间要不断的进行修正,使理论迟到时间与实际迟到时间尽可能地相符。

在实际工作中,理论计算求得的迟到时间往往作为参考,或只在100m以内的浅井中使用。

(2)实物测量法实物测量法是现场中常用的方法。

选择密度和大小与岩屑相近、颜色鲜明的物资,如染色的岩屑、红砖碎块、白瓷块等作指示剂,在接单根时把它们从井口投入钻杆内。

指标剂从井口随钻井液经过钻杆内到井底,又从井底随钻井液沿钻杆外的环形空间返到井口钻井液筛处,这个过程叫做一个循环周。

试验时,记下开泵时间和发现第一片指标剂的时间。

凝灰岩:灰白色,部分灰色及深灰色,晶屑为主,次为玻屑,粒径多为0.5-1mm,含砂质不均,局部含砂较重,分选中等,次棱角状,凝灰结构,斑杂构造。

上部见少量高岭土。

无显示。

凝灰质细砂岩:浅灰色,成分主要为石英,次为长石,少量暗色矿物,粉~细粒,细粒为主,次棱角~次圆状,分选中等,凝灰质胶结,中等。

无显示。

黑色煤层:性脆,污手,可燃。

含砾中砂岩:浅灰色,石英为主,细~粗粒,中粒为主,次棱角状;砾石成分石英,砾径1-2mm,棱角状,分选差,泥质胶结,中等。

无显示。

火山角砾岩:色杂,主要为灰色,部分浅红色,褐色及灰白色,成分主要为石英,次为长石,少量燧石及暗色矿物,粒径为2-5mm,棱角状,分选差,火山灰质胶结,致密,无显示。

中砂岩:浅灰色,成分主要为石英,次为长石,少量岩屑及暗色矿物,细~粗粒,中粒为主,部分砾石,次棱角状,分选差,泥质胶结,中等,少量炭屑。

无显示。

玄武岩:灰黑色,部分绿灰色,成分辉石为主,次为长石,见少量方解石,隐晶结构,杏仁构造,性硬,致密,块状。

凝灰质细砂岩:灰色,部分灰白色,成分以长石为主,次为石英,少量火山碎屑,细~粉粒结构,长石风化严重部分成高岭土,次棱角状,分选中等,凝灰质胶结,较致密;无显示。

凝灰质泥岩:灰色,部分灰白色,局部含玄武质,性硬,岩屑呈块状。

玄武质泥岩:红褐色,部分褐灰色,局部含玄武质重,性硬,岩屑呈块状。

花岗岩:灰白色为主、部分灰色,成分以石英及斜长石为主,少量黑云母及角闪石等暗色矿物,块状构造,致密。

灰白色生物碎屑灰岩(S3):以灰白色为主,少量浅灰色。

成份主要为塔螺、平捲螺壳体及碎片,含少量粉粒石英砂。

生物壳体钙化程度较低,软,轻,手捻成白色粉末。

灰质胶结,较疏松,加HC1+++,岩屑呈颗粒状、粉末状。

岩屑描述规范泥岩1颜色:白色,灰白色,浅灰色,灰色,深灰色,绿灰色,浅棕色,深棕色,暗棕色等2岩屑形状:次块状,块状,次扁平状,扁平状,次薄片状,薄片状等3硬度:不定型,软,微硬,中硬,硬,易碎的,脆的等。

4含有物:化石,粉砂质,砂质,灰质,黄铁矿,炭屑,含炭质,微云母,云母等。

描述顺序:从1――4,一次描述,如:泥岩:浅灰色-中灰色,偶见暗灰色,次块状-块状,中硬,见微云母,轻度含钙。

粉砂岩1.颜色:白色,灰白色,浅灰色,灰色,深灰色,绿灰色,浅棕色,深棕色,暗棕色等2.固结程度:固结差,固结中等,固结好。

3.颗粒:粉砂质颗粒。

4.岩屑形状:次块状,块状,次扁平状,扁平状,次薄片状,薄片状等5.胶结硬度:不定型,软,微硬,中硬,硬等。

6.胶结类型:泥质胶结,灰质交接等。

7.孔隙度:孔隙差,孔隙较差。

4.含有物:化石,泥质,砂质,灰质,黄铁矿,炭屑,含炭质,微云母,云母等。

粉砂岩:浅灰色,固结中等,粉砂质颗粒,次块状-块状,泥质胶结,孔隙差,偶见云母及少量黄铁矿,无显示。

砂岩:1.颜色:无色,透明,半透明,白色,灰白,浅灰色,灰色,灰色,深灰色,绿灰色,浅棕色,深棕色,暗棕色等。

2.固结程度:没胶结,胶结差,胶结中等,胶结好等。

3.粒度:,粒度粗(0.5-2mm),粒度中等,粒度细,粒度很细等。

4.颗粒磨圆度:棱角状,次菱角状,次园状,园状5.分选:分选差,分选较差,分选中等,分选较好,分选好6.成分:石英,长石等。

7.基质:泥质基质等。

8.胶结物:灰质胶结,高岭土胶结,硅质胶结等。

9.化石和含有物:植物炭屑,黄铁矿,方解石等。

10.孔隙度:孔隙差,孔隙较差,孔隙中等,孔隙较好,孔隙好,无可见孔隙。

11.显示描述顺序1――12砂岩:浅灰色,胶结差,粒度中等,次棱角状-次园状,分选较好,泥质基质,灰质胶接,石英,少量长石,孔隙较差-中等,油气显示好:2-5%浅棕色油侵染,荧光直照面积30-50%,亮黄色片状分布,滴照为快速亮黄色花绽状扩散,见10%棕色残余油,油味中等。

岩屑、岩芯描述其主要意义是建立本井所在部位的地层岩性剖面和油气水显示层剖面,并且为油气田开采及油气储量计算提供可靠的各类参数,因为通过岩屑、岩芯描述可以初步了解本井乃至本区块地层岩性、油气水显示层特征、生储盖组合关系及岩相古地理沉积相特征,故岩屑、岩芯描述的好差衡量标准也就显而易见了。

本文就岩屑、岩芯描述要点依据规范进行探讨,仅供广大描述者参考,谬误之处,敬请同行们批评指正。

1、岩屑描述1.1 砂质岩(1)细粒岩屑长石砂岩:浅灰色。

成分石英60%、长石25%、岩屑15%。

具细粒结构:其中细砂75%,粉砂20%,中砂5%。

次棱角状,分选中等。

胶结物泥质为主,灰质次之,较疏松。

油气显示:无。

(2)泥质粉砂岩:浅灰色,色因含泥质不均略显深浅不均。

泥质30%,粉砂70%。

成份石英为主、长石次之,岩屑少量。

具泥质粉砂结构:粉砂90%,细砂10%。

普含泥,局部富集,且成条带状、团块状分布。

次棱角状,分选好。

泥质胶结,较疏松。

油气显示:无。

(3)含砾中粒岩屑石英砂岩:浅灰色。

砾石8%,砂质92%。

砾石成份以硅质岩砺为主,少量变质岩砾,粒径一般1—3mm,最大可达9mm。

砂岩成份石英80%、长石5%、岩屑15%。

具含砾中砂岩结构:其中中砂52%,细砂40%,砾石8%。

砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选中等。

泥质胶结,较疏松。

油气显示:无。

(4)砾质中粒长石岩屑砂岩:浅灰色。

砾石30%,砂质70%。

砾石成份以硅质岩砾为主,少量变质岩砾,粒径一般2—4mm,最大可达10mm。

砂岩成份石英65%、长石15%、岩屑20%。

具砂粒结构:其中砾石40%,砂质60%。

砾石次圆状,砂岩次棱角状,分选差。

泥质胶结,疏松。

油气显示:无1.2 泥质岩(1)泥岩:深灰色,色深且均。

性硬、脆,平坦状断口。

局部可见少量植物茎化石,滴酸不起泡。

(2)粉砂质泥岩:浅灰色,色因含粉砂不均略显浅不均。

粉砂30%,泥质70%。

普含粉砂,局部富集,且成条带状、团块状分布。

录井工作中岩屑描述要点一、真、假岩屑的鉴别方法:1、真岩屑的基本特征:(1)颜色多为新鲜色调。

(2)直径大小一般在3-5mm之间,部分2-3mm。

(3)形状多呈刺状、棱角状、片状。

(4)在相应井段中为新成分出现的。

(5)岩屑百分比含量由少增多呈规律性变化的。

(6)含油岩屑的产状、荧光颜色、级别与上部显示层有明显区别。

(7)砂岩粒度、矿物成分、分选、磨圆等结构特征有明显区别。

(8)钻时上有明显特征,气测异常明显变化。

2、假岩屑的特征:(1)方而大的岩屑块,可见垂直断面。

为井跨塌受张力而掉落的上部地层。

(2)色调模糊且外形呈圆形的较大岩屑块,多为上部井段已出现过的滞后岩屑。

(3)岩屑颜色与新钻入地层组段的颜色特征明显不同,为岩性滞后余屑。

二、岩屑描述方法:(1)大段摊开,纵向观察。

在岩屑描述之前先将数包岩屑(10-15包)在描述台上大段摆开,稍离远些进行粗看,大致找出颜色和岩性的变化界线。

(2)远看颜色,近查岩性。

远看视线开阔,易于区别颜色界线。

而近查岩性,可以防止描述疏忽大意而漏掉那些百分比含量很少的含油岩屑。

以保证不漏描薄油层。

(3)干湿结合,挑分岩性。

岩屑颜色的描述以晒干后的色调为佳,但岩屑湿润后砂岩的成分,粒度,分选磨圆等结构特征较明显,易于区分。

(4)分层定名,按层描述。

分层定名即岩屑描述“卡层”,“卡层”的原则是依据岩性和颜色的变化,目估各类岩性的百分比及新成分的出现来确定描述井段内某岩层,然后进行岩性定名和厚度划分,对于小于0.2m的薄夹层的,一般不在岩性定名栏目内进行定名(除见含油岩屑外),但在描述内容栏目内作为薄夹层进行描述,以便于装图归位。

三、常见岩石的鉴定:1、砾石颗粒直径大于1mm以上,成分复杂,主要有石英、燧石、灰岩及各种火成岩和变质岩组成。

粒径大于1000mm为巨砾,100-1000mm为粗砾,10-100mm为中砾,1-10mm为细砾。

2、砂岩颗粒直径0.01-1mm之间,成分常见有石英、长石、云母和其它杂色矿物。

岩屑描绘一、鉴识方法:采纳面积百分比法或定量百分比法预计百分比。

在描绘台上按次序摊开十来包或几十包砂样,从宏观上找出颜色、岩性、含油状况有显然变化的界线,为下一步细描划出大的轮廓。

如岩屑十分混淆,界线不显然,则要参照钻时或其余资料粗区分层界线。

二、岩性段的区分:(一)、分段(层)原则:1、新成分的出现,标记着一个新层的开始。

岩屑百分比的增添标记该层的连续;岩屑百分比的减少,说明该层的结束。

2、在大套单调岩性中,颜色、结构或含油性有变化者也应分层描绘。

3、厚度小于0.5m 的标准层、标记层、特别岩性和含油显示层应分层描绘。

4、同一包岩屑中同时出现两种新成分,此中一种比另一种显然地多,分层时只定多的一种,而将少的一种看作夹层办理。

(二)、分段方法1、利用地区资料及钻屑特点尽可能排出假岩屑。

2、真岩屑中出现某种新成份时,哪怕数目极少也应当分层命名,以该取样间距顶界作为新岩性段的顶界。

3、新成份百分比稳固增添,说明正在新岩性段中钻进。

4、新成份开始减少,说明某种新岩性段钻完,进入此外的新地层,应以该取样间顶界划上一岩性段底界。

5、两种岩性百分比同时增添,以含量高者命名分层,少者作夹层、条带或结核加以表达。

6、两种百分比等量,稳固出现或屡次对应增减时,钻时变化不显然,说明为两种岩性互层。

7、成份复杂,成份多种,不是岩屑失真,就是砾石杂岩层,依详细状况剖析。

8、成份重复出现,若一定不是掉块,就是出现了与上部地层岩性邻近的新岩层。

9、同一包岩屑中同时出现两种邻近的岩性,且含量靠近,下一包又同时减少出现此外的新岩屑,则不可以定为互层,只好各定一半。

10、两种旧成份,以百分比增添的岩性命名。

11、对易碎、易散、易溶解的岩性,如石膏、可塑性泥页岩、沥青、煤、盐岩等,可参照钻时、氯根含量、钻进液性能,借助邻区资料进行综合剖析后区分。

(三)、真假岩屑的判断1、假岩屑A.色彩模糊,形态大而圆,局部有微曲面的岩屑常常是上部地层在井经较长时间冲洗、磨损,超迟到时间返出井口的残留岩屑。

岩屑鉴定及描述方法1、碎屑岩的描述方法岩屑鉴定要有专人负责,现场鉴定除用肉眼观察外,须使用放大镜、双目镜、各种试齐及简易鉴定方法。

鉴定过程中应剔去泥皮、掉块等假屑,目估各种岩屑百分含量变化,遵循逐包鉴定,上下对比,大套观察,分层描述的原则。

岩性描述的内容包括颜色、矿物成分、结构、构造、含油气性、化石、含有物、孔洞裂隙(缝)发育情况、次生变化等。

要求定名准确,条理清楚,文字简练。

1.1 颜色描述观察描述颜色时,要以干燥、新鲜面为准,要求采用“复合色”的描述方法(主要颜色在前,次要颜色在后)。

不用实物类比描述方法,如砖红色、猪肝色等。

要注意局部变化情况,如均不均匀,色斑及条带的分布规律等。

1.2 碎屑岩粒度分级及定名1.2.1 粒级划分标准(见表1)1.2.2 砂岩结构定名方法a.优势粒级定名法:岩石中某个粒级的含量>50%,其它种粒级含量均<20%,则以>50%的那种粒级命名。

b.主、次粒级定名法:岩石中两种粒级的含量均<50%,又都≥35%,则分主次联合命名,次要粒级(量少者)放在前面,主要粒级(量多者)放在后面。

c.不等粒砂岩的命名:岩石中有三种粒级相近,每个粒级含量都<50%,但都>20%,任何两种粒级的含量之和又<70%时,则称为不等粒砂岩。

d.砂、泥岩过渡型岩石分类定名(见表2)1.2.3 砾岩和角砾岩的分类及命名1.2.3.1 粒度分类a.砾石含量≥50%者称砾岩;b.砾石含量在30-50%之间者称砂砾岩;c.砾石含量占10-30%为砾质砂(泥)岩;d.砾石含量≤10%为含砾砂(泥)岩1.2.3.2 圆度分类:砾石:圆状、次圆状砾石≥50%;角砾岩:次棱角状、棱角状砾石含量超过砾石总量的50%1.2.3.3 成分分类:a.单成分砾(角砾)岩:成分单一,某成分砾石占75%以上,叫××砾(角砾)岩b.复成分砾(角砾)岩:砾石成分复杂,由两种或两种以上岩石成分组成,亦统称砾(角砾)岩1.3 碎屑岩成分命名现场鉴定除用肉眼观察外,须使用放大镜、双目镜、各种试齐及简易鉴定方法,对能够识别的矿物成分,岩石碎屑成分及指相矿物(如海绿石、菱铁矿、黄铁矿等)进行描述,并目估重要矿物的百分含量。

对已收到的分析、鉴定成果,要反映到完井地质报告中去。

1.3.1 成分分类a.按杂基信号分类。

杂砂岩:杂基含量>15%。

(净)砂岩:杂基含量<15%。

b.按石英、长石、岩屑相对含量分类(见下图)Ⅰ.石英砂岩;Ⅱ.长石石英砂岩;Ⅲ.岩屑石英砂岩;Ⅳ.长石砂岩;Ⅴ.岩屑长石砂岩;Ⅵ.长石岩屑砂岩;Ⅶ.岩屑砂岩石英单元Q:石英、燧石、石英岩,其它硅质岩岩屑等,反映成分熟度。

长石单元F:各种长石及花岗岩、花岗片麻岩类的长石岩屑。

在一定程度上反映气侯、风化作用、母岩性质及物源区。

岩屑单元R:各种火山岩、板岩、千枚岩、结晶片岩等变质岩、沉积岩及云母绿泥石等岩屑。

F/R的比率既反映物质来源,又反映大地构造状况。

1.3.2 综合命名通式颜色+含油气情况+构造+结构+成份。

如灰白色油斑块状细粒长石石英砂岩。

钻井地质中构造不参加定名,但需描述。

a.以某粒级含量砾石含量≥50%为基本名称。

如:细粒石英砂岩;b.某填隙物含量25-50%,应参加定名。

如:泥质细砂岩:c.特殊矿物:如海绿石、铜等,也应参加定名。

如:含铜砂岩;d.岩屑砂岩中,某一种单一岩屑含量>75%时应将岩屑名称参加定名。

如玄武岩质岩屑砂岩、安山岩质岩屑砂岩。

e.当砾岩或砂岩由三种粒级组成,各粒级含量都>25%而<50%时,称不等粒砂(砾)岩。

若一种粒级<25%,另两种粒级都>25%而<50%时,两种占优势的粒级参加定名,多者放后。

如砂岩细砂级占35%,中砂级占20%,为砂级占45%,称细-粉砂岩。

1.4 磨圆及分选1.4.1 颗粒形状:根据岩石颗粒磨蚀圆化程度划分为四级:a.棱角状:棱角明显;b.次棱角状:部分棱角明显;c.次圆状:部分磨圆良好;d.圆状:磨圆良好1.4.2 颗粒分选程度分为三级:a.分选好:某一粒级含量>75%;b.分选中等:某一粒级含量为50%-75% ;c.分选差:两种以上粒级含量都<50%1.5 胶结物、胶结类型及程度1.5.1 胶结成分:常见的有泥质(粘土质)、灰质、白云质、铁质、硅质、石膏质等。

一般可用简易试验鉴定。

1.5.2 胶结类型及程度:胶结类型可分为基底式、孔隙式、接触式及其过渡类型,大都需在显微镜下判定。

现场可观察胶结程度,一般分为四级:a.松散:多为泥质胶结,且胶结物含量少,常呈散粒状。

b.疏松:一般为泥质(粘土质),岩石容易捻碎。

c.较疏松:胶结物含量较多,主要为泥质,有时少量灰质胶结,岩石用手可以捻碎成颗粒状,但较困难。

d.致密:胶结物含量多,多为灰质、白云质、铁质或硅质胶结,岩石不能用手捻成颗粒。

1.6 泥质岩的描述方法一般描述颜色、厚度、可塑性、造浆性、吸水性、硬度、结核、化石、有机质丰度分布特征、岩层倾角、接触关系、加酸反应等。

泥质岩的物理性质如下:1.6.1 软硬程度:a.软:用指甲可刻动;b.较硬:用小刀可刻画;c.硬:用小刀用力才能刻画1.6.2 可塑性:a.好:吸水后可揉成细条而不易断裂;b.中等:吸水后可揉成条而易断裂;c.差:吸水后不能揉成细条1.6.3 断口:受外力敲击后发生的断裂面a.平坦状:断面平坦,但不均匀,无一定方向;b.贝壳状:断面呈圆滑的曲面,有的还有同心圆纹,似贝壳的内膜;c.参差状:断面粗糙,参差不齐d.鱼鳞状:断面呈参差状断口,并可呈小片剥落;e.锯齿状:断口象锯齿1.7层的组合分类名称按两种以上不同岩性的单层厚度比来划分:单层厚度比为<2:1者称等候互层;2:1-5:1者称略等候互层;5:1-10:1者称不等候互层;>10:1者称夹层。

2、碳酸盐岩类描述方法2.1 颜色描述碳酸盐岩以灰色为主,要注意观察、描述颜色的变化与矿物色及含量的关系;与粒屑大小、晶粒大小及结晶度的关系;与铁质、有机质等混合物含量的关系。

还应小奖章表生风化作用的影响。

2.2 岩石命名2.2.1 在现场工作中,用5-10%的稀盐酸和镁试剂对碳酸盐岩进行试验,作初步的成分分类命名(见表2-1)在有稀盐酸区分岩石类型时,应注意岩石的新鲜程度、岩石的孔隙性及渗透性、岩石表面粘附的碳酸盐粉末等因素的影响,要经过反复试验对比,再结合其它岩性特征定出岩石名称。

2.2.2成分命名原则(图例见附件G)a.某矿物含量>50%为岩石基本名称。

如:灰岩、云岩。

b.某矿物含量为25-50%为岩石辅助名称,在基本名称前以“质”表示,如泥质灰岩。

c.某矿物含量为10-25%,为次要辅助名称,加在辅助名称前以“含”表示,符号用岩石基本名称花纹,如含白云质灰岩。

d.某矿物<10%,一般不参加定名,具特殊意义的可参与定名,加在“含”者之前。

如:海绿石4%、泥质10%、白云石30%、方解石65%,定为含海绿石泥质白云质灰岩。

e.当碳酸盐岩中混入陆源碎屑时,按上述原则参加定名。

如:砂质灰岩。

f.如岩石由方解石、白云石、泥质组成,各矿物含量均小于50%时,则主要考虑方解石加白云石总含量与泥质含量的多少而定。

碳酸岩矿物多则泥质在前,反之则泥质在后。

两个碳酸岩矿物联合时,以含量多者放在后面。

如:泥质含量<10%时,称云灰岩或灰云岩。

白云石含量为10-25%时,称含白云质灰岩(不论泥质含量多少,灰质始终放在联合名称之后),其余类推。

岩石花纹不表示“含”,如含白云质泥灰岩,岩石花纹中只表示泥灰岩即可。

泥质、方解石、白云石含量都>25%时,称泥云灰岩或泥灰云岩。

g.如岩石由方解石、泥质、砂质组成时,各矿物含量均<50%时,则把含量25-50%的成分,以少在前,多在后的方式联合定名,含量<25%时原则同上。

如砂质35%、泥质20%,方解石45%,定名:含泥砂质灰岩。

砂质28%、泥质32%、方解石40%,定名:砂质泥质灰岩。

h.交代作用(后在变化)形成的矿物在名称中的表示方法。

(1)由于交代作用形成的某种矿物(白云岩化、石膏化,硅化等),其含量已达到定名标准时,则在紧接的该矿物名称后注上“化”。

如:白云石45%、方解石55%,白云石系交化方解石而来的,称白云岩化灰岩。

(2)去白云化、去膏化作用达到25%以上者,可直接在岩石名称前面分别注上“去白云化”、“去膏化”。

如去白云化灰岩。

2.3岩石结构主要有粒屑、基质、胶结物、生物骨架及原地发育的藻粘结等。

2.3.1粒屑主要类型有内碎屑、团粒、鲕粒、生物(屑)团块及核形石等。

a.内粒屑:可大可小,形态不一,内部结构可简可繁。

据粒径大小对粒屑级别的划分(见表2-4)b.团粒(球粒):由泥晶碳酸盐组成,不具内部结构,呈圆或椭圆状,大小较均匀。

一般在0.2mm以下者,在镜下团粒与内碎屑有时难以区分,这时一般归入内碎屑c.鲕粒:鲕粒为直径小于2mm,内有一核心和具有同心环状或放射状包壳构成的圆球状或椭圆球状颗粒。

在观察时,应注意鲕粒大小,核心成分包壳厚度,组成包壳的晶体排列方式及同心圈数等。

这些特征能反应鲕的形成环境。

根据鲕粒的成因和结构特征分为:原生鲕:为原生沉淀而成。

包括:正常鲕,包壳厚度大于核心半径;薄皮鲕,包壳厚度小于核心半径;高能鲕,同心环多而密集,鲕皮厚,鲕粒大;复鲕,一个鲕壳内包裹着二个经上鲕粒者。

改造鲕:原生鲕粒经成岩及后生作用以待面成。

包括:藻鲕,鲕内含藻;变形鲕,鲕粒受力作用发生变形者;单晶鲕或多晶鲕,经重结晶作用,鲕粒由单个或多个晶粒组成,但其同心环结构依稀可辨;若同心环结构已无法辨认,可笼称为单晶粒、多晶粒。

d.生物骨骼:包括完整的生物化石及破碎了的生物化石。

在现场观察时可合并为几大类描述,并应注意生物颗粒的含量。

虫屑为有孔虫、蜓;介屑有介形虫、腹足、腕足、瓣鲕;棘屑如海胆、海百合;藻屑是指各种藻屑。

e.团块:在化学沉淀物的凝结作用下,一种或几种小颗粒(如砂屑、鲕粒、团粒及小生物等)相互粘结,形成具不规则外形的复合颗粒。

其外形不具磨蚀痕迹。

f.核形石:生于核心(如骨屑、内碎屑)上的非钙质蓝绿藻环,在不断滚动中捕获碳酸盐泥,形成显微波状的不等厚同心纹层,外形具圆或椭圆状。

2 .3.2胶结物(亮晶)胶结物指成岩过程中充填于粒屑之间孔隙中的化学沉淀物质,一般以白云石、方解石为主,有时还有石膏质、硅质或陆源泥质等。

常见马牙状、纤维状、柱状及粒状等结构。

晶粒一般>0.03mm,晶体在镜下显得洁净明亮,含量多在50%以下,不能单独形成岩石。

2.3.3基质基质为粒屑之间与粒屑同时沉积的粒径小于0.005mm的碳酸盐岩细粒物质,又称灰泥基质或泥晶基质。

如基质大于50%时,则可单独形成岩石。

基质受较强烈的重结晶作用后,碳酸盐经常变为较大的晶体,与亮晶难以区分,则笼统将这两种颗粒组分划分为基质。